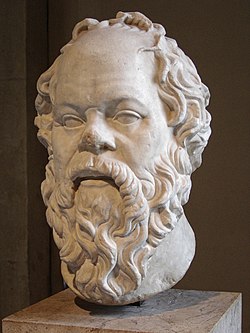

–°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź ‚ÄĒ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī –≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ī–ł–į–Ľ–ĺ–≥–į. –ü—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā –ľ–Ĺ–ł–ľ—č–Ķ –Ĺ–Ķ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ –ł —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ķ —Ā —Ā–ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī—č. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–ł–Ķ —É—ā–ĺ—á–Ĺ—Ź—é—Č–ł–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į—é—ā –Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —É–Ī–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –ł –Ĺ–Ķ–≤–Ķ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ĺ–Ņ–Ņ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ—ā–į[1][2]. –ė–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤ –Ē—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ –ď—Ä–Ķ—Ü–ł–ł —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ ¬ęőĶŠľįŌĀŌČőĹőĶőĮőĪ¬Ľ –ĺ–Ī–ĺ–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ ¬ę—Ā–į–ľ–ĺ—É–ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ –ł ¬ę–Ņ—Ä–ł—ā–≤–ĺ—Ä—Ā—ā–≤–嬼. –ė—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–ľ –ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į –≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ī–ł–į–Ľ–ĺ–≥–į –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–Ī—É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ź–ľ–ł –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł. –ė—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź–Ľ–ĺ —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—É –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ĺ–Ņ–Ņ–ĺ–Ĺ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ā–ĺ—Ą–ł—Ā—ā–į–ľ, –Ĺ–ĺ –ł –ĺ–Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä–≥–į—ā—Ć –ł—Ö –ī–ĺ–≤–ĺ–ī—č. –ü–ĺ —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é –°—Ď—Ä–Ķ–Ĺ–į –ö—Ć–Ķ—Ä–ļ–Ķ–≥–ĺ—Ä–į, ¬ę–ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –≤–ĺ—ą–Ľ–į –≤ –ľ–ł—Ä –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–ľ¬Ľ. –í –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā–ł–ł, —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ–į —Ā–≤–ĺ—Ď –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –į–Ĺ—ā–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –†–ĺ–Ľ—Ć –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –≤ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–Ķ –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į–ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ. ¬ę–ď–ł–Ņ–Ņ–ł–Ļ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ļ¬Ľ. 283 a[3]

–Ę—č, –ď–ł–Ņ–Ņ–ł–Ļ, –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł—ą—Ć –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –ł –≤–į–∂–Ĺ–ĺ–Ķ –ī–ĺ–ļ–į–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ľ—É–ī—Ä–ĺ—Ā—ā–ł –ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ, –ł –≤–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ –Ĺ—č–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ, ‚ÄĒ –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –∂–Ķ –ĺ–Ĺ–ł –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į—é—ā—Ā—Ź –Ķ—é –ĺ—ā –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł—Ö! –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ, –Ņ–ĺ —ā–≤–ĺ–ł–ľ —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ, –Ĺ–Ķ–≤–Ķ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ, –∂–ł–≤—ą–ł—Ö –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ. –° –ź–Ĺ–į–ļ—Ā–į–≥–ĺ—Ä–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ľ–ĺ, –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā, –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ–Ķ —ā–ĺ–ľ—É, —á—ā–ĺ —Ā–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā –≤–į–ľ–ł: –Ķ–ľ—É –ī–ĺ—Ā—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ķ –ī–Ķ–Ĺ—Ć–≥–ł, –į –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ –Ī–Ķ–∑–∑–į–Ī–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤—Ā—Ď –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ ‚ÄĒ –≤–ĺ—ā –ļ–į–ļ–ł–ľ –Ĺ–Ķ—Ä–į–∑—É–ľ–Ĺ—č–ľ –ľ—É–ī—Ä–Ķ—Ü–ĺ–ľ –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ! –Ē–į –ł –ĺ–Ī –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –∂–ł–≤—ą–ł—Ö –≤ —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ—É —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–Ķ –∂–Ķ –≤–Ķ—Č–ł. –ė—ā–į–ļ, –ľ–Ĺ–Ķ –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź, —ā—č –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł—ą—Ć –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –ī–ĺ–ļ–į–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –ľ—É–ī—Ä–ĺ—Ā—ā–ł –Ĺ—č–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ł—Ö –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ā –Ņ—Ä–Ķ–∂–Ĺ–ł–ľ–ł. –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ—č –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –ľ—É–ī—Ä–Ķ—Ü –ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ –Ī—č—ā—Ć –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –ľ—É–ī—Ä—č–ľ –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ. –ě–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –∂–Ķ —ć—ā–ĺ —ā–į–ļ: –ľ—É–ī—Ä —ā–ĺ—ā, –ļ—ā–ĺ –∑–į—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –ī–Ķ–Ĺ–Ķ–≥. –Ě–ĺ –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–ľ –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ. –°–ļ–į–∂–ł –ľ–Ĺ–Ķ –≤–ĺ—ā —á—ā–ĺ: ... –ė–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≤ –Ē—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ –ď—Ä–Ķ—Ü–ł–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–ĺ ¬ęőĶŠľįŌĀŌČőĹőĶőĮőĪ¬Ľ –ĺ–Ī–ĺ–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ ¬ę—Ā–į–ľ–ĺ—É–ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ, ¬ę—Ā–į–ľ–ĺ—É–Ĺ–ł—á–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ, ¬ę–Ņ—Ä–ł–Ī–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ, ¬ę–Ņ—Ä–ł—ā–≤–ĺ—Ä—Ā—ā–≤–嬼. –≠—ā–ĺ—ā —ā–Ķ—Ä–ľ–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ –į–Ĺ—ā–ĺ–Ĺ–ł–ľ–ĺ–ľ —Ö–≤–į—Ā—ā–ĺ–≤—Ā—ā–≤—É. ¬ę–ė—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł¬Ľ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł –≥—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –∑–į–Ĺ–ł–∑–ł—ā—Ć —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ä—č —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł—Ź, —á—ā–ĺ–Ī—č —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–ł—ā—Ć —Ā—É–ľ–ľ—É –Ĺ–į–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤[4][5][6]. –Ē–Ľ—Ź –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į ¬ę–ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–į –Ņ—Ä–ł—Ď–ľ –ī–ł–į–Ľ–ĺ–≥–į, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ł–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ĺ–Ĺ –ľ–Ĺ–ł–ľ–ĺ —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—ą–į–Ľ—Ā—Ź —Ā –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī—č, –į –∑–į—ā–Ķ–ľ —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ —Ä—Ź–ī –ī–ł–į–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ł—Ď–ľ–ĺ–≤ –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ –Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–Ņ–Ņ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ—ā–į. –í —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ —ā–ĺ—ā –ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ļ–ĺ–ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–ľ –ł –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —É–Ĺ–ł–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł[7]. –ė—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–į—Ä—Ź–ī—É —Ā –ľ–į–Ļ–Ķ–≤—ā–ł–ļ–ĺ–Ļ –ł –ł–Ĺ–ī—É–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ, —Ā—ā–į–Ľ–į –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ —ā—Ä—Ď—Ö –Ĺ–Ķ–ĺ—ā—ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ľ—č—Ö —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź—é—Č–ł—Ö –ī–ł–į–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į. –ė—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ–į —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī –≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ī–ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā–ł–ł, –Ĺ–ĺ –ł —Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć –Ĺ–į—Ā–ľ–Ķ—ą–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–į–ī —Ā–į–ľ–ĺ—É–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ–Ņ–Ņ–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ—ā–į, —á—ā–ĺ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ĺ –≤—č–∑—č–≤–į—ā—Ć —Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ–į. –§–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–ľ—č—Ā–Ľ —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ –≤ –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–ł–ł –ī–ĺ–≥–ľ, –ĺ—Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–ł –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ–∑–ł—Ā–į —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ—É–ī—Ä–ĺ—Ā—ā–ł: ¬ę–Į –∑–Ĺ–į—é, —á—ā–ĺ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į—鬼. –≠—ā–į –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ–Ī—É–∂–ī–į–Ķ—ā —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į –ļ —Ā–į–ľ–ĺ–Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—é, —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ķ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—é[8]. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –ļ–į–ļ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī —É—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā–į–ľ–ĺ–Ĺ–į–ī–Ķ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā—ā–į–Ľ–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą–ł–ł. –ě–Ĺ–į —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–į —É—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é —Ā–ĺ–ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, —ā–Ķ–ľ —Ā–į–ľ—č–ľ —Ä–į—Ā—á–ł—Č–į—Ź –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥—É –ī–Ľ—Ź —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ł—Ā–ļ–į –ł—Ā—ā–ł–Ĺ—č, –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź[9]. –í–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –Ī—č–Ľ–ĺ –ĺ–Ī—É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł. –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā, —Ā–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–Ĺ–ĺ —ā—Ä—É–ī–į–ľ –ľ–Ľ–į–ī—ą–ł—Ö —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –ü–Ľ–į—ā–ĺ–Ĺ–į –ł –ö—Ā–Ķ–Ĺ–ĺ—Ą–ĺ–Ĺ—ā–į, —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ —Ā—Ä–Ķ–ī–ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—č—Ö —Ā —Ā–ĺ—Ą–ł—Ā—ā–ł–ļ–ĺ–Ļ –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ. –Ē–Ľ—Ź –Ĺ–ł—Ö –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—č–ľ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ –ł—Ā—ā–ł–Ĺ—č, –į –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–ī–į –≤ –ļ–ĺ–Ĺ–ļ—Ä–Ķ—ā–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–Ķ. –° —ā–į–ļ–ł–ľ–ł —Ā–ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł —Ā–Ņ–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ. –ē–ľ—É –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź –Ĺ–į–Ņ—Ä—Ź–ľ—É—é —É–ļ–į–∑–į—ā—Ć –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ —É–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—Ď—ā —Ā –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ā–ĺ—Ą–ł—Ā—ā–į–ľ–ł —ā–į–ļ—ā–ł–ļ. –ė—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į –Ī—č–Ľ–į —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č–ľ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ĺ–ľ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź —Ā–ĺ—Ą–ł—Ā—ā–į–ľ[10]. –ě–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ—Ą–ł—Ā—ā–ł–ļ–į, –Ĺ–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ—é –Ņ–į—Ä–į–ī–ĺ–ļ—Ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć, –Ī—č–Ľ–į –Ľ–ł—ą–Ķ–Ĺ–į —é–ľ–ĺ—Ä–į. –Ē–ĺ–ļ–į–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–į –Ĺ–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł–Ľ–ł —Ā –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ķ—Ä—Ć—Ď–∑–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é. –°–ļ—Ä—č—ā—č–Ļ –≤ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į —é–ľ–ĺ—Ä —Ä–Ķ–∑–ļ–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—ā—Ä–į—Ā—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ —ć—ā–ĺ–ľ—É —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é[11]. –ö—Ā–Ķ–Ĺ–ĺ—Ą–ĺ–Ĺ—ā –≤ ¬ę–í–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź—Ö¬Ľ –Ņ—Ä–ł–≤–ĺ–ī–ł—ā –≤–ĺ–∑–ľ—É—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ–į –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–į —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą–į –ď–ł–Ņ–Ņ–ł—Ź, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł. –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā —Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ —É –ď–ł–Ņ–Ņ–ł—Ź: ¬ę—ā–≤–ĺ—Ď –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ł–Ķ ‚ÄĒ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ķ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć–Ķ –ī–Ľ—Ź –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ: ‚Ķ —Ź, –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—á–Ĺ–ĺ, –Ĺ–Ķ –ĺ—ā—Ā—ā–į–Ĺ—É –ĺ—ā —ā–Ķ–Ī—Ź, –Ņ–ĺ–ļ–į –Ĺ–Ķ —É—Ā–Ľ—č—ą—É —ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į –ĺ–Ī –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ł–ł —ā–į–ļ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā—á–į—Ā—ā—Ć—Ź¬Ľ. –í –ĺ—ā–≤–Ķ—ā –ď–ł–Ņ–Ņ–ł–Ļ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ņ–į—Ā—ā—Ć –≤ –ļ–ĺ–ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, —É—Ö–ĺ–ī–ł—ā –ĺ—ā –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–į: ¬ę—ā—č —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ —É—Ā–Ľ—č—ą–ł—ą—Ć, ‚Ķ –ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā —ā–Ķ–Ī—Ź –ł —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ —ā—č –Ĺ–į–ī –ī—Ä—É–≥–ł–ľ–ł –Ĺ–į—Ā–ľ–Ķ—Ö–į–Ķ—ą—Ć—Ā—Ź, ‚ÄĒ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ķ—ą—Ć –≤—Ā–Ķ–ľ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č –ł –ĺ–Ņ—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä–≥–į–Ķ—ą—Ć –ł—Ö, –į —Ā–į–ľ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—á–Ķ—ą—Ć –ī–į—ā—Ć –ĺ—ā—á—Ď—ā–į –ł –Ĺ–ł –ĺ —á—Ď–ľ –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—á–Ķ—ą—Ć –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ[12][13]. –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź —Ö–ĺ—ā—Ć –ł –∑–į–ī–Ķ–≤–į–Ķ—ā —Ā–ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ–į, –ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā –Ķ–ľ—É –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–ł—ā—Ć —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–ł—Ā–ļ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–į –Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—č[14]. –í–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ķ –ł –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł–¶–ł—Ü–Ķ—Ä–ĺ–Ĺ —ā–į–ļ –ĺ—Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–∑–ĺ–≤–į–Ľ —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—é: ¬ę–ē—Ā—ā—Ć —ā–į–ļ–∂–Ķ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ķ —É—ā–ĺ–Ĺ—á—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—ā–≤–ĺ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ā—Ź –ł–Ĺ–ĺ–Ķ, —á–Ķ–ľ –ī—É–ľ–į–Ķ—ą—Ć; ‚Ķ –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ā –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–Ķ—Ä—Ć—Ď–∑–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ī—É—Ä–į—á–ł—ą—Ć –≤—Ā–Ķ–Ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ä–Ķ—á—Ć—é, –ī—É–ľ–į—Ź –ĺ–ī–Ĺ–ĺ, –į –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–Ĺ–ĺ—Ā—Ź –ł–Ĺ–ĺ–Ķ. ‚Ķ —ā–ĺ–Ĺ—Ć—ą–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –ł –ł–∑—Ź—Č–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł—ā–≤–ĺ—Ä—Ā—ā–≤–Ķ –Ī—č–Ľ –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā¬Ľ[15]. –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź —É –ļ–ł–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—ą–Ľ–į –≤ —Ā–ļ–į–Ĺ–ī–į–Ľ –ł —ć–Ņ–į—ā–į–∂. –ě—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ł—Ö —É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ķ –Ĺ–ĺ—Ä–ľ –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ē—Ā–Ľ–ł –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā –≤—č—Ā–ľ–Ķ–ł–≤–į–Ľ –Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ķ –ł –≤—Ā–Ķ–≤–ī–ĺ—Ā–Ķ—Ä—Ć—Ď–∑–Ĺ–ĺ–Ķ –ľ—Ź–≥–ļ–ĺ, —ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ–ł –ļ–ł–Ĺ–ł–ļ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–į–Ľ–ł –≥—Ä—É–Ī–ĺ, —ć–Ņ–į—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł –ł –ĺ—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ī–Ľ—Ź–Ľ–ł. –ü—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ–Ī—Ä–Ķ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ –≤–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–Ķ–ľ—É –≤–ł–ī—É –ł –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —ā–ĺ–Ľ–Ņ—č —Ā—ā–į–Ľ–ł ¬ę–≤–ł–∑–ł—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–į—Ä—ā–ĺ—á–ļ–ĺ–Ļ¬Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ļ–ł–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ą–ļ–ĺ–Ľ—č. –ö–Ľ–į—Ā—Ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä–ĺ–ľ –Ņ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ–Ī—Ä–Ķ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É —Ā—ā–į–Ľ–į –ī–Ĺ–Ķ–≤–Ĺ–į—Ź –Ņ—Ä–ĺ–≥—É–Ľ–ļ–į –Ē–ł–ĺ–≥–Ķ–Ĺ–į –Ņ–ĺ —É–Ľ–ł—Ü–į–ľ —Ā —Ą–ĺ–Ĺ–į—Ä—Ď–ľ. –Ě–į –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā: ¬ę–ß—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –ī–Ķ–Ľ–į–Ķ—ā?¬Ľ, —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ľ ‚ÄĒ ¬ę–ė—Č—É —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į¬Ľ[16][17]. –í 1841 –≥–ĺ–ī—É –°—Ď—Ä–Ķ–Ĺ –ö—Ć–Ķ—Ä–ļ–Ķ–≥–ĺ—Ä –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ, —á—ā–ĺ ¬ę–ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –≤–ĺ—ą–Ľ–į –≤ –ľ–ł—Ä –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ĺ–ľ¬Ľ[6]. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –≤ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–ł—Ā–ļ—É—Ā—Ā–ł–ł, —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ–į —Ā–≤–ĺ—Ď –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –į–Ĺ—ā–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –•—Ä–ł—Ā—ā–ł–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź —Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą–ł—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ –Ľ—É–ļ–į–≤—Ā—ā–≤–ĺ –ł –ĺ–Ī–ľ–į–Ĺ –≤—Ä–Ķ–ī—Ź—ā –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ —ā–ĺ–ľ—É, –ļ—ā–ĺ –ł—Ö –≤—č—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā. –í –Ĺ–į—É—á–Ĺ–ĺ–ľ –ī–ł—Ā–ļ—É—Ä—Ā–Ķ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź —ā–Ķ—Ä—Ź–Ķ—ā —Ā–ľ—č—Ā–Ľ, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā –ī–ł–į–Ľ–ĺ–≥ –ľ–Ķ–∂–ī—É –∑–į–ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –≤ –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–ł –ł—Ā—ā–ł–Ĺ—č –Ľ—é–ī–Ķ–Ļ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É—é—ā –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā—č–Ķ –≤ –Ĺ–į—É–ļ–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—č. –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź ¬ę–ĺ–∂–ł–≤–į–Ľ–į¬Ľ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī—č ¬ę—Ą–ł–Ľ–ĺ—Ā–ĺ—Ą—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ–∂—Ā–Ķ–∑–ĺ–Ĺ—Ć—Ź¬Ľ ‚ÄĒ –†–Ķ–Ĺ–Ķ—Ā—Ā–į–Ĺ—Ā–į –ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—ā–ł–∑–ľ–į[18]. –ź–Ĺ—ā–ł–ļ–ĺ–≤–Ķ–ī –ź. –§. –õ–ĺ—Ā–Ķ–≤ –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –≤ —Ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –ĺ–ī–Ĺ—É –ł–∑ —Ą–ĺ—Ä–ľ –Ľ–∂–ł –ł –ī–≤—É–Ľ–ł—á–ł—Ź. –Ě–į–ľ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ľ–∂–ł –≤ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź, –ī–į–∂–Ķ –ī–Ľ—Ź –ī–ĺ—Ā—ā–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–Ļ —Ü–Ķ–Ľ–ł, –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–ľ–ĺ. –ü–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é —É—á—Ď–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, –°–ĺ–ļ—Ä–į—ā –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł —É—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –Ľ–ĺ–∂—Ć, –Ņ—Ä–ł–ī–į–Ľ –Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–ĺ–≤—É—é –Ľ–Ķ–ļ—Ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é —Ą–ĺ—Ä–ľ—É[19]. –ü—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź

–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į

|

Portal di Ensiklopedia Dunia