Участник:Горизонт событий/Законы двенадцати таблиц

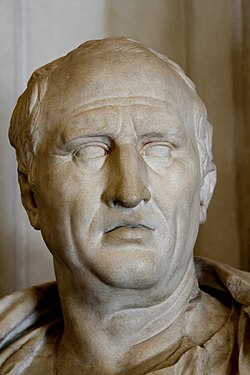

Зако́ны двена́дцати табли́ц (лат. Leges duodecim tabularum) Римское право до составления Законов двенадцати таблицОбычное правоСакральное право Значительную часть архаического римского права составляло сакральное право[укр.]* (лат. ius divinum, ius sacrum), то есть совокупность правовых норм, которые регулировали отношения между людьми и богами, в том числе вводили обязанность соблюдать религиозный культ с ритуалами и жертвоприношениями. В архаическую эпоху Древнего Рима нормы сакрального права были кодифицированы коллегией понтификов. Римское сакральное право появилось ещё во времена существования первобытной родовой общины и, по мнению историка права Леонида Кофанова, стало основой римского цивильного права. Нормы сакрального права соединяли в себе и моральные, и правовые, и религиозные нормы, в то время как религия не была отделена от государства и права, а была общим для обоих понятий институтом. Нарушение сакрального права считалось римлянами нарушением воли божества, неправомерным деянием (лат. nefas), которое требовало искупления[1]. У различных древнеримских авторов можно найти разные модели сакрального права, относящиеся к различным периодам развития римского права. К архаическому периоду в период с VII по V века до нашей эры до принятия Законов двенадцати таблиц относится модель, предложенная историками Дионисием Галикарнасским и Титом Ливием. Иные модели, описанные юристом Цицероном и энциклопедистом Варроном, представляют систему римского сакрального права в V―II веках до нашей эры и содержат многочисленные отсылки на Законы двенадцати таблиц. Модель Дионисия и Ливия разделяет всё архаическое сакральное право (в частности сакральное право эпохи правления Нумы Помпилия) на восемь частей: первая часть была посвящена 30 курионам и sacra pro curis (с лат. — «обрядам для курий»), вторая ― фламинам и sacra pro montibus (с лат. — «обрядам для гор»), третья ― предводителям целеров и жертвоприношениям в их честь ― sacra pro sacellis (с лат. — «обрядам для сацеллумов»), четвёртая ― авгурам, пятая ― весталкам, шестая ― обрядам салиев, седьмая ― фециалам и их порядку объявления войны, восьмая ― понтификам. В этой модели не учтены sacra pro pagis (с лат. — «обряды для пагов»), описанные у историка Феста и введённые позже периода Нумы Помпилия при Сервии Туллии. Исходя из этой модели, можно сделать вывод о том, что понтифики не являлись высшим духовным саном во времена Римского царства (об этом свидетельствует расположение части сакрального права о понтификах на последнем месте). Кроме того, основываясь на сведениях Феста можно заключить, что понтифики в этот период были подчинены царю. Согласно Ливию, возвышение понтификов среди римских духовных санов произошло только в 509 году до нашей эры, то есть после падения царской власти[2]. Далее, пока я не забыл, по абзацам: источники сакрального права, 1.6 у Кофанова, 1.7 у Кофанова и 1.8 у Кофанова Право должностных лиц и органов властиИсточники Законов двенадцати таблицРимское обычное и сакральное право Правовые нормы Законов двенадцати таблиц имели под собой различные источники. Римский историк греческого происхождения Дионисий Галикарнасский указывал на то, что в Законах двенадцати таблиц были зафиксированы обычаи и законы предшествующих периодов развития Рима, в том числе положение о троекратной продаже отцом сына. И хотя не все нормы Законов двенадцати таблиц являлись частью законодательства предков, значительная часть кодекса состояла из предыдущих законов и обычаев, включая те, которые римская историко-правовая традиция относит к раннему царскому периоду. Часть положений Законов двенадцати таблиц была унаследована ими от Кассиева договора 493 года до н.э.: к ним относятся законы о hostes (с лат. — «чужестранцы, враги»), которые регулировали правовые и экономические отношения между Римской республикой и соседними латинскими общинами. Так, в обоих правовых документах прописано положение о захвате имущества, в Законах двенадцати таблиц эта норма называется nancitor (с лат. — «владеть, захватывать»)[3]. Римский оратор и юрист Цицерон, рассматривая определённые правовые нормы, одновременно ссылается на положения и Законов двенадцати таблиц, и более ранних священные законы (лат. leges sacratae). На основании этого историк права Леонид Кофанов делает вывод о том, что священные законы стали одним из источников Законов двенадцати таблиц. Так, в статье 18 таблицы VIII приведено положение о максимальном проценте, изначально установленное священным законов 494 года до н.э. Кроме того, через священные законы, восстановленные после первой сецессии, в Законы двенадцать таблиц были включены нормы царских законов[англ.] (лат. leges regiae), которые сохранялись в священных законах[4]. Греческое право Дионисий Галикарнасский в качестве одного из источников Законов двенадцати таблиц также приводил древнегреческое законодательство, причём законодательство не только материковой Греции, но и греческих колоний на юге Италии. Раннесредневековый автор Исидор Севильский утверждал, что Законы двенадцати таблиц переняли многие положения законов древнегреческого политика Солона. Так, Цицерон указывал на то, что большинство норм таблицы X, которая регламентировала погребальный обряд в Древнем Риме[англ.], было полностью заимствовано из законодательства Солона. Влияние древнегреческого права на римский кодекс свидетельствовал и римский юрист Гай, отмечая, что содержащиеся в римском правовом документе закон об установлении границ и правовая норма, регулировавшая деятельность коллегий был взят из законов Солона[5]. Вероятно, на составление Законов двенадцати таблиц оказал большое влияние пифагореизм ― философское направление, зародившееся в греческих колониях на Юге Италии. Об этом свидетельствуют содержащиеся в Законах децемвиральные фасты, закрепившие деление года на двенадцать месяцев, нормы погребального ритуала и принцип талиона (как принцип справедливого возмездия соразмерно преступлению). С мнением о пифагорейском влиянии согласны не все учёные. Так, итальянский историк права Сальваторе Тондо полагает, что римский законодатель заимствовал не сами идеи пифагореизма, а нормы из законодательства Залевка и Харонда, в то время как пифагорейское учение выступало посредником в этом заимствовании. Леонид Кофанов, однако, предполагает влияние пифагореизма на римский кодекс в связи с тем, что это философское учение было широко распространено в греческих колониях на юге Италии, а в Законах двенадцати таблиц преимущественно встречаются заимствования именно из этой области[6]. На Законы двенадцати таблиц также повлияло и западногреческое, в частности дорийское, законодательство. Например, согласно византийскому историку Иоанну Лиду, положение Законов о том, что расточитель не имел право самостоятельно распоряжаться своим имуществом было заимствовано из законов коринфского тирана Периандра. Древнеримские авторы Аммиан Марцеллин и Квинт Аврелий Симмах также отмечали перенятие Законами двенадцати таблиц правовых норм другого древнегреческого законодателя ― Ликурга. Сами же древние греки придавали большое значение собственной роли в составлении Законов двенадцати таблиц: к примеру, существовало пророчество сивилл, согласно которому «мудрый муж ионийский» должен был даровать римлянам законы. Под «мужем ионийским» греки подразумевали разных деятелей: пифагорейцы в нём видели Пифагора, а Гераклит ― своего последователя Гермодора Эфесского. Участие Гермодора в создании Законов двенадцати таблиц заявлялось и греческими, и латинскими авторами. Гераклит либо его подражатель, живший в примерно одно с ним время, утверждал, что эфесцы изгнали Гермодора за предложение об уравнении вольноотпущенников с гражданами в правах и привилегиях. Вместе с этим в VI―V веках до н.э. римляне уже пользовались системой предоставления гражданства вольноотпущенникам, которая была схожа с системой, предложенной гражданам Эфеса. Римский писатель Плиний Старший сообщал, что благодарные римляне воздвигли в честь Гермодора статую на Римском форуме[7]. Греческое влияние (в частности влияние законов Солона) на Законы двенадцати таблиц также исследовал немецкий историк Йозеф Дельц[нем.]. Он выделил три аспекта греческого влияния на римского законодательства: общая структура Законов двенадцати таблиц, заимствование некоторых правовых норм и использование общих юридических выражений. По мнению Леонида Кофанова, наиболее важным аспектом греческого влияния является заимствование структуры Законов двенадцати таблиц из законов Салона, так как, вероятно, и порядок изложения правовых норм римского кодекса, и его общая система были в той или иной мере заимствованы у греческого законодателя. Несмотря на это, влияние греческого права на римский кодекс может быть не таким значительным. Так, уже законы первых римских царей (в частности Нумы Помпилия и Сервия Туллия) содержали общую структуру и выделение публичного и частного права, а также публичных и частных исков. Кроме того, греческие нормы не были механически перенесены в Законы двенадцати таблиц. Децемвиры переработали их, систематизировали и приспособили к римским обычаям. Так, Цицерон сообщал о том, что Законы двенадцати таблиц отличались от греческих законов упорядоченной системой. Вследствие этого Леонид Кофанов приходит к выводу о смешении греческой и римской правовых культур, существовавших и развивавшихся в общеиталийской культурной общности ― койле[8]. Не все исследователи согласны с мнением о греческом влиянии на Законы двенадцати таблиц. Так, согласно точке зрения историка права Иосифа Покровского, греческие заимствования содержались в немногих и несущественных положениях Законов двенадцати таблиц, в то время как большинство правовых норм представляли собой римские обычаи. Эти обычаи были кодифицированы децемвирами, которые внесли в них определённые поправки, обусловленные временем принятия Законов двенадцати таблиц, в целях придания кодексу больше понятности и определённости[9]. История Законов двенадцати таблиц во времена республикиИстория в период ранней республики История создания Законов двенадцати таблиц описана в римской историко-правовой традиции. Согласно этой традиции, в раннереспубликанский период истории Рима плебеи были недовольны тем, как патриции применяли действовавшее в те времена обычное право: магистраты из числа патрициев пользовались неясностью права и злоупотребляли им[10]. То есть магистраты, в частности консулы, пользовались в разрешении споров не письменными законами, а устными, выраженными в форме собственных представлений о справедливости или «обычаев предков[англ.]» (лат. mores maiorum). Тем не менее даже писанные законы не были доступны большинству населения Рима, так как они содержались исключительно в жреческих священных книгах, на что указывал историк Дионисий Галикарнасский[11]. Как следствие, плебеи требовали издания ясных писаных законов, устанавливавших бы римское право. Для достижения этой цели в 462 году до н.э. народный трибун Гай Терентилий Гарса внёс предложение о назначении кодификационной комиссии. Однако патриции выступили против проекта Гарсы и не соглашались на составление кодекса на протяжение восьми лет, когда им пришлось согласиться, после того, как плебеи избирали одних и тех же трибунов[12]. Перед составлением кодекса законов было решено отправить в Афины[13] римское посольство из трёх человек, которые были призваны изучить право Древней Греции в целом и законодательство афинского реформатора Солона в частности. Когда послы вернулись в 451 году до н.э., была избрана комиссия из 10 человек (децемвиры) с целью составления законов (лат. Decemviri legibus scribundis). В этом году вся власть в республике принадлежала именно этой комиссии, так, в 451 году до н.э. не был избран ни один магистрат, включая плебейских трибунов. К концу 451 года до н.э. децемвиры составили первые десять таблиц, которые были приняты римлянами на народном собрании. В 450 году до н.э. была избрана вторая комиссия децемвиров, составившая ещё две таблицы. Децемвиры не пожелали сложить полномочия. Вместе с тем, что один из виднейших децемвиров ― Аппий Клавдий нарушил право и справедливость в отношении девы Вергинии, указанное выше обстоятельство вызвало народное восстание и низложение децемвиров. После этих событий в Риме был восстановлен республиканский строй, а две последние таблицы были приняты на народном собрании[12]. По традиции, Законы двенадцати таблиц были выставлены на всеобщее обозрение на Римском форуме возле ростр. Позднее они были помещены на хранение в государственную казну ― эрарий, которая располагалась в храме Сатурна на Римском форуме[14]. По римской легенде, Законы двенадцати таблиц были утрачены во время разграбления Рима галлами[15]. После опубликования Законов двенадцати таблиц началась их узурпация патрициями: последние желали сохранить за собой исключительное право знать и интерпретировать право, чтобы усилить власть патрицианских магистратов, ослабив контроль населения Рима над ними, и продолжать политику продвижения только собственных интересов внутри римского общества. Узурпация Законов проходила путём расширительного толкования их статей, чем занималась коллегия понтификов. Так, римский юрист Секст Помпоний указывает на то, что после издания Законов двенадцати таблиц источниками римского цивильного права стали не только сами Законы, но и легисакционные иски, а также толкование Законов понтификами. Вследствие того, что все три источника находились под контролем понтификов, ознакомление населения Рима с нормами права оказалось затруднённым, а сами понтифики толковали положения римского права так, чтобы достичь наиболее выгодного положения для патрициев[16]. Несмотря на право понтификов толковать положения Законов, изначально их юрисдикция ограничивалась частноправовыми вопросами, а право интерпретировать нормы публичного права оставалось за плебейскими трибунами и римским народом. Понтифики, однако, продолжали политику по отстранению населения от участия в развитии права. Например, после разграбления Рима галлами в 390 году до н.э. понтифики спрятали таблицы, посвящённые нормам сакрального права, чтобы, согласно историку Титу Ливию, «держать толпу в подчинении». До конца IV века до нашей эры знания о нормах сакрального права, в частности сведения о фастах ― дней, когда можно было вести судопроизводство, и, возможно, о нормах публичного права были доступны исключительно понтификам и скрыты от римского народа[17]. Римский народ вновь увидел сокрытую часть Законов двенадцати таблиц, когда сын вольноотпущенника Гней Флавий обнародовал её на Римском форуме. Согласно Сексту Помпонию, Флавий не только выставил фасты Законов двенадцати таблиц, но и передал народу сборник формул исков, установленных Законами двенадцати таблиц, составленный Аппием Клавдием Цеком и прозванный Флавиевым цивильным правом[вд] (лат. Ius civile Flavianum). Флавиево цивильное право было фактически переизданием Законов двенадцати таблиц, которое включало в себя систему децемвиральных исков в календарном изложении и комментарии Аппия Клавдия (комментарии Клавдия относились к реалиям римского общества конца IV века до н.э. и фактически выступали интерпретацией прежнего римского права)[18]. Мнения исследователей о создании и сущности Традиционная история составления Законов двенадцати таблиц была пересмотрена историками права XIX―XX веков, которые выдвинули собственные гипотезы о возникновении кодекса. Так, итальянский историк Этторе Пайс полагал, что Законы двенадцати таблиц ― это частный сборник законов, составленный в начале III века до н.э. Гнеем Флавием, так как находил ряд сходств между историями о создании Законов двенадцати таблиц и об обнародовании легисакционных исков (лат. legis actiones), к примеру, в обеих историях упоминались люди по имени Аппий Клавдий. Французский историк Эдуард Ламбер[фр.], в свою очередь, утверждал, что Законы двенадцати таблиц не являлись римским законодательным кодексом, а сводом правовых обычаев, появившимся в начале II века до н.э. и составленным юристом Секстом Элием Петом Катом. В подтверждение своих слов он приводил факт, что традиционная история о составлении Законов двенадцати таблиц коллегией децемвиров появилась не ранее начала II века до н.э. и была противоречива[19]. Французский историк права Поль Фредерик Жирар[англ.] не был согласен с мнениями Пайса и Ламбера и указывал на невозможность позднего появления Законов двенадцати таблиц. Свою точку зрения он обосновывал характером содержащихся в Законах двенадцати таблиц правовых норм, которые были направлены на урегулирование отношений в обществе мелких землевладельцев в условиях архаического судебного процесса и небольшой территории, на которую распространялись законы. Так, наказание venditio trans Tiberium (с лат. — «продажа в рабство за реку Тибр») не имело бы смысла и в начале II века до н.э., и даже в более раннюю эпоху. Помимо этого, историк права Иосиф Покровский отмечал, что ещё до упомянутых Пайсом и Ламбером временных промежутков издавались законы, положения которых дополняли или отменяли правовые нормы Законов двенадцати таблиц, к примеру, lex Aquilia[англ.] (с лат. — «закон Аквилия») или lex Furia testamentaria[лат.] (с лат. — «завещательный закон Фурия»). Покровский также высказывал предположение, что некоторые детали истории составления Законов двенадцати таблиц могут быть недостоверными, однако, по его мнению, нельзя отрицать само существование кодекса как памятника законодательства[15]. История в период поздней республики В начале II века было составлено и опубликовано хронологически третье издание Законов двенадцати таблиц, которое стало известно Элиево право (лат. Ius Aelianum) или Tripertita (с лат. — «Разделённая на три части»). Автором этого издания стал консул и цензор Секст Элий Пет Кат. Элиево право включило в себя три части (отсюда ― Tripertita): сами Законы двенадцати таблиц, толкование (комментарий) Секста Элия и торжественные формулы легисакционных исков. Непосредственно Законы в Элиевом праве претерпели минимальные изменения, однако Секст Элий включил в это издание новые легисакционные иски, так как это именно составление новых исков стало главной целью Элиева права, о чём свидетельствует римский юрист Секст Помпоний. Структура Элиева права неизвестна: единственные сведения о ней ― разделение на три части ― находятся в трудах Секста Помпония[20]. Комментарии Секста Элия могли содержать не только правовые, но и лингвистические разъяснения. Это объясняется сложностью языка оригинальных Законов двенадцати таблиц для восприятия римлянами, жившими в начале II века до нашей эры, на что указывает римский оратор и юрист Цицерон. В своём комментарии Секст Элий, помимо пояснения о частноправовых вопросах, также даёт пояснения о верховенстве последней воли римского народа, о запрете привилегий, об институте апеллирования к народу и о компетенции центуриатных комиций, то есть он рассматривает и публичное право, закреплённое в Законах двенадцати таблиц. Римские юристы классического периода, вероятно, активно использовали Элиево право в собственных работах, за что Секст Помпоний прозвал его «колыбелью права»[21]. В следующий раз Законы двенадцати таблиц привлекли внимание политических деятелей и юристов Рима в I веке до н.э. во время кризисного периода в Римской республике: если римские политики опирались на многовековой авторитет Законов, то юристы пытались разработать новый кодекс ввиду того, что положения Законов двенадцати таблиц значительно устарели к I веку до н.э. Такая реформа законодательства предлагалась Гнеем Помпеем, Гаем Юлием Цезарем (об этом пишет Исидор Севильский) и Цицероном. Предложение Цицерона изложено в его трактате «О законах». Более подробно попытки Гая Юлия Цезаря провести законодательную реформу описаны в трудах Гая Светония Транквилла, который указывает, что концепция Цезаря заключалась в кодификации цивильного права путём систематизации существовавшего к тому времени в Риме законодательства, однако ни Помпею, ни Цезарю не удалось провести подобные преобразования[22]. История во времена империи и СредневековьяИстория в период ранней Римской империи Попытки заменить Законы двенадцати таблиц на более релевантное законодательство продолжились при Октавиане Августе. Отчасти систематизация римского права произошла во время законодательной деятельности Августа, однако параллельно ей проходил процесс адаптации Законов двенадцати таблиц к актуальным реалиям Древнего Рима, причём Законы оставались системной основой всего римского права. Указанный процесс проходил путём расширительной интерпретации Законов и их комментирования юристами. Одним из наиболее известных толкований Законов двенадцати таблиц, относящихся к периоду правления Августа, является работа «Комментарий к Законам XII таблиц» (лат. Ad XII tabularum commentarii) под авторством римского юриста Марка Антистия Лабеона. Подробно «Комментарий...» исследовал немецкий правовед Альфред Пернис, согласно которому работа Лабеона состояла из трёх или более книг и включала в себя не только юридические разъяснения, но и разъяснения лингвистического и исторического характера. «Комментарий...» Лабеона сохранился в виде трёх фрагментов, приведённых в работах писателя Авла Геллия, и, возможно, в виде отдельных цитат, приведённых в трудах историка Феста. Авл Геллий приводит цитаты Лабеона, толкующие наследование весталок, другие правовые нормы, относящиеся к ним, положения Законов двенадцати таблиц о краже[англ.] (лат. furtum) и норму о штрафе размером 25 ассов за нанесение обиды действием (лат. iniuria). Таким образом, Марк Антистий Лабеон в своём «Комментарии...», вероятно, рассматривал нормы и публичного, и частного права[23]. Во времена поздней Римской республики и ранней Римской империи Законы двенадцати таблиц оставались главным источником цивильного права и имели большой авторитет среди политического и юридического сообщества. Так, все римские юристы при рассмотрении какого-либо правового института начинали свои рассуждения с отсылок к нормам Законов двенадцати таблиц, затем к положениям более поздних законов и только в конце прибегали к мнениям других юристов. Этот порядок был нарушен после того, как современник Марка Антистия Лабеона ― Мазурий Сабин ― опубликовал собственный комментарий к цивильному праву под названием «Три книги цивильного права» (лат. Libri tres iuris civilis). Хотя комментарий Сабина сохранился только в виде трёх прямых цитат в сочинениях Авла Геллия, известно, что «Три книги...» пользовались большой известностью и большим авторитетом среди римских юристов классического периода, большинство из которых при написании собственных комментариев теперь ссылались не на Законы двенадцати таблиц и не на цивильное право, а именно на «Три книги...». Вследствие этого подобные комментарии получили название Ad Sabinum (с лат. — «К Сабину»)[24]. Последний комментарий к непосредственно Законам двенадцати таблиц, названный «Шестью книгами к закону двенадцати таблиц» (лат. Libri VI ad legem duodecim tabularum) был написан римским юристом Гаем предположительно во второй половине правления Антонина Пия во II веке н.э. От «Шести книг...» сохранилось более 20 кратких фрагментов, в которых Гай объяснял архаическую терминологию Законов, упомянутые в них институтов и толковал положения Законов применительно к действующему в тот период времени в Римской империи праву. Во введении к «Шести книгам...» Гай описывал историю римского права до публикации Законов двенадцати таблиц (от начала правления царя Ромула до ранней Римской республики), а в основной части, вероятно, рассматривал отдельные нормы правового документа. К периоду правления Антонинов многие нормы Законов двенадцати таблиц вышли из употребления и их содержание оставалось непонятным как для обычной римской публики, так и для юристов[K 1]. При всём этом Законы двенадцати таблиц продолжали частично действовать на территории Римской империи, так как их положения применяются в судах центумвиров, которые существовали до начала III века, что известно по трудам Гая и Юлия Павла[26]. История в период поздней Римской империи и Средневековья Исследователь римского права Оливьеро Дилиберто отмечает, что юристы периода поздней Римской империи в основном хорошо знали терминологию и положения Законов двенадцати таблиц. Вероятно, они были знакомы с Законами двенадцати таблиц непосредственно. Так, существуют сведения о том, что в III веке н.э. текст Законов двенадцати таблиц сохранялся на карфагенском форуме. Как следствие, Дилиберто делает вывод о том, что уровень знания римской элитой Законов двенадцати таблиц может быть изучен в результате анализа позднеантичных сочинений, например, ритор Децим Магн Авсоний, исследовавший древнюю латинскую литературу, указывает на разделение Законов двенадцати таблиц на три части (лат. ius triplex): сакральное, частное и публичное право[27]. На Законы двенадцати таблиц ссылаются различные христианские авторы, такие как Пруденций или Сидоний Аполлинарий. Дилиберто полагает, что эти авторы связывали число 12 (количество таблиц) с апостолами и верой в Святую Троицу, однако историк права Леонид Кофанов указывает, что у упомянутых авторов Законы двенадцати таблиц фигурируют в системе «дважды по шесть» (лат. bis sex in tabulis). В частности, Сидоний Аполлинарий упоминает Законы двенадцати таблиц в связи с неким юристом Леоном. Аполлинарий, возможно, присутствовал на лекциях Леона, посвящённых древнему кодексу, или использовал сочинения Леона на по данному вопросу. Кроме того, сам Аполлинарий мог быть знаком с Законами двенадцати таблиц в оригинале. На то, что текст Законов двенадцати таблиц сохранялся до поздней Античности, также указывает эпиграфический источник, который датируется рубежом IV—V веков н.э. и сообщает о знакомстве с текстом правового документа некоего Далмация. Следовательно, можно предположить, что к IV—V векам н.э. в отдельных архивах или библиотеках сохранялись тексты Законов двенадцати таблиц: прямые или в форме цитат[28]. Законы двенадцати таблиц сохраняли свой авторитет до раннего Средневековья. Дигесты восточноримского императора Юстиниана I, изданные в VI веке, содержат многочисленные ссылки на Законы двенадцати таблиц, причём без интерполяций (в отличие от определённых правовых терминов и институтов римского права, потерявших свою актуальность к началу правления Юстиниана). В VII веке различные авторы, например отец Церкви Исидор Сивильский, продолжали ссылаться на Законы двенадцати таблиц и призывать к их изучению. То есть даже в VII веке знание Законов двенадцати таблиц считалось необходимым. И если юрист XII века Грациан объясняет призыв Исидора тем, что христиане должны знать «языческие законы» с целью отторгать их «проклятия», то историк права Леонид Кофанов поясняет слова Исидора тем, что последний следовал римской юридической традиции, предполагавшей в любых случаях ссылку на авторитет Законов двенадцати таблиц[29]. Несмотря на сохранение авторитета, к VII веку Законы двенадцати таблиц уже долгое время не применялись в юридической сфере[29]. Согласно французскому юристу Франсуа Бодуэну, некий епископ Массилийский в своём труде VIII века использовал Законы двенадцати таблиц при сопоставлении иудейских, греческих и римских законов и приводил обширные цитаты из кодекса. Сам текст Законов был утрачен между IX и XII веками, но от него всё ещё сохранялись небольшие фрагменты. Последним очевидцем этих фрагментов ― обломков XI и XII таблиц ― стал глоссатор XIII века Одофред[англ.][30]. Описание Законов двенадцати таблицВнешний вид и форма изложения Практически не сохранилось сведений о внешнем виде Законов двенадцати таблиц. Однако известно, что по древнему обычаю правовые нормы Законов были написаны на деревянных табличках. Через какой-то промежуток времени консулы приказали отлить Законы на медных таблицах. При Цицероне, по всей видимости, появился третий вариант написания Законов: на пергамене. Пергаменные Законы двенадцати таблиц, вероятно, были предназначены для «многотиражных» изданий[31]. О внешнем виде текста Законов двенадцати таблица возможно судить только по сведениям средневекового глоссатора Одофреда. Согласно ему, текст Законов сохранял традиционное архаическое написание, на что указывают несколько особенностей текста. Во-первых, в тексте Законов не используются знаки препинания и пробелы между отдельными словами. Во-вторых, сам текст был написан бустрофедоном, то есть способом письма, при котором первая строка была записана слева направо, а следующая ― справа налево. Подобный способ письма применялся для латинского алфавита только в Риме периода VII―IV веков до н.э.[32] Законы двенадцати таблиц, скорее всего, не разделяли отдельные группы норм по таблицам, а были записаны по архаическому обычаю, согласно которому законы и иные юридические документы записывались от начала доски и до её конца. Когда доска заканчивалась, древние авторы переходили на другую, не беря во внимание содержание документа[9]. Римский юрист и оратор Цицерон называл Законы двенадцати таблиц «обязательной песнью» (лат. carmen necessarium), на что обратил внимание итальянский историк права Сальваторе Тондо. На основании этого он приходит к выводу, что Законы двенадцати таблиц были записаны в стихотворной форме и заучивались наизусть. Тондо отмечает, что в сохранившихся цитатах Законов присутствуют определённые стихотворный размер и ритм. Подобная стихотворная форма законодательства была присуща некоторым архаическим обществам, в которых письменная форма передачи и сохранения информации между поколениями ещё не стала приоритетной в сравнении с устной. В целом архаические законы по обычаю составлялись наподобие молитвы, поэтому и процесс их произнесения мог осуществляться в ритмической форме[33]. Язык Латинский юридический язык, на котором был написан текст Законов двенадцати таблиц, был исследован историками Василием Модестовым и Эмилио Перуцци. Согласно этим исследованиям, Законы не были записаны на самом древнем варианте латинского языка, на что указывает сравнение архаических текстов юридического характера с текстом гимна арвальских братьев и гимнов коллегии салиев: в отличие от языка гимнов, юридических язык Законов развивался вместе с обычной латынью[34]. Христианский автор Исидор Севильский указывал на то, что язык Законов двенадцати таблиц является формой латинского языка не республиканского, а царского периода, хотя Законы были написаны уже после изгнания царей. Эта форма, названная латинским языком, у Исидора Севильского является одним из четырёх «латинских языков»: древнего, который использовался в доцарский период «при Янусе и Сатурне» и содержался в гимнах салиев, латинского, который использовался в Лации при царе Латине, при этрусских и римских царях, римского, который использовался в республиканский период, и смешанного, который использовался в период экспансии Римской империи. Основываясь на записях Исидора Севильского, историк права Леонид Кофанов предполагает, что Законы двенадцати таблиц в том числе состояли и из законодательства царского периода, что нашло отражение в их юридическом языке[33]. Структура и содержание Законов двенадцати таблицСведения древнеримских авторов Римский историк Тит Ливий указывал на то, что Законы двенадцати таблиц представляли собой свод всего римского права (лат. corpus omnis Romani iuris), который был «истоком всего публичного и частного права» (лат. fons omnis publici privatique iuris). Точку зрения Тита Ливия подтверждает римский оратор и юрист Цицерон, согласно которому в Законах двенадцати таблиц содержатся нормы об общественных благах (лат. ciuitatis utilitates) и о государственных институтах (лат. civitatis partes), под которыми Цицерон подразумевал, в первую очередь, описание института магистратов (лат. descriptio magistratuum). Оба этих аспекта Цицерон подразумевал как части гражданского знания (лат. civilis scientia). И хотя можно критически подходить к античным описаниям Законов двенадцати таблиц, авторы которых могли излишне восхвалять этот кодекс, не существует античных источников, которые бы утверждали об отсутствии публично-правовых положений в Законах двенадцати таблиц[35]. Модель структуры Законов двенадцати таблиц Цицерона была описана в его трактате «О законах». Леонид Кофанов предполагает, что Цицерон не основывал её на случайном расположении правовых норм, и отмечает, что совокупность права жертвоприношений, права жрецов и права магистратов считалась римлянами наиболее важной частью законодательства. Отсюда Кофанов делает вывод, что Законы двенадцати таблиц начинались именно с описания этих трёх областей права. Об этом также может свидетельствовать традиция передавать примерно одну и ту же общую структуру в разных законах, например, в ряде республиканских законов (таких как Lex Acilia Repetundarum[англ.], Lex agraria[англ.], Lex Latina Tabulae Bantinae[англ.] и других) и императорских кодексах (таких как Кодекс Феодосия и Кодекс Юстиниана). По Цицерону, частное право римлян начиналось только с третьей таблицы[36]. Существует мало прямых указаний на порядок размещения законов в кодексе, о чём утверждал итальянский юрист Луиджи Амиранте. Ссылки на комментарии римских юристов к Законам двенадцати таблицп гипотетичны, потому что структура их произведений не сохранилась. На основании прямых указаний римских историков и юристов можно составить следующий порядок размещения законов в кодексе: в таблице IV было прописано положение о троекратной продаже отцом своего сына (об этом писал Дионисий Галикарнасский), в таблице X содержались правовые нормы о похоронном обряде (об этом писал Цицерон), в таблице XI или в таблице XII был указан запрет брака между патрициями и плебеями (об этом тоже писал Цицерон), а также в них содержалось положение, регулировавшее римский календарь (об этом писали Цицерон и Амвросий Феодосий Макробий). Положение ещё двух правовых норм, о которых известно из сочинений римских авторов, внутри кодекса неизвестно. Во-первых, неизвестно положение правовой нормы si in ius vocat (с лат. — «если вызывают в суд»), которая, как предполагал Амиранте, начинала текст всех Законов двенадцати таблиц и находилась, следовательно, в таблице I. Он пришёл к такому выводу на основании цитаты Цицерона: «Ведь мы, Квинт, еще с детства выучивались произносить норму „Если вызывают в суд...“ и другие того же рода законы» (лат. A parvis enim, Quinte, didicimus: Si in ius vocat, atque a<lia> eius modi leges [alias] nominare). Однако в данном фрагменте Цицерон нигде не указывал расположение этой правовой нормы, а этот отрывок свидетельствует только о том, что фраза si in ius vocat была широко распространена среди жителей Древнего Рима. Во-вторых, также неизвестно размещение положения о dies diffisus (с лат. — «дни обвинения»), которую Амиранте относил ко второму закону таблицы II. Он ссылался на Феста, однако в его сочинениях были процитированы не Законы двенадцати таблиц, а законы римского царя Нумы Помпилия. Вероятно, аналогичная правовая норма существовала и в Законах двенадцати таблиц, но её точное местоположение внутри кодекса не определено[37]. По сочинениям римских юристов Цицерона и Гая тоже не получится реконструировать Законы двенадцати таблиц. Во-первых, хотя Цицерон в своём трактате «О законах» при описании идеальных законов и, вероятно, опирался на структуру Законов двенадцати таблиц, его модель отличалась от предложенных историками Фойгтом и Дирксеном. Во-вторых, вероятно, Гай в своём комментарии к кодексу рассматривал не только Законы двенадцати таблиц, но и царские законы, о чём может свидетельствовать сохранившаяся его цитата: «Приступая к толкованию законов древности, я решил, что мне по необходимости придется вначале обратиться к основанию Города...» (лат. Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi...). Это может значить, что существующее предположение о том, что в каждой из шести книг комментария Гая рассматривались по две таблицы, требует корректировки, потому что, согласно историку права Леониду Кофанову, по крайней мере значительная часть первой книги комментария должна была быть посвящена законам Рима от основания города[38]. Согласно римскому ритору Дециму Магну Авсонию, Законы двенадцати таблиц состояли из трёх разделов, в каждый из которых входило по четыре таблицы: о сакральном праве, о публичном праве и о частном праве. Однако, предположительно, Авсоний мог описать деление кодекса именно таким образом, чтобы подчеркнуть свои взгляды о трёхчленном делении, всеобщем для всего мира. При этом, историк права Леонид Кофанов утверждает, что Авсоний здесь отмечал равноценность трёх упомянутых областей права по тому месту, которое они занимали в Законах двенадцати таблиц[39]. Мнения более поздних исследователей Попытки историков права восстановить подлинный текст Законов двенадцати таблиц основываются на прямых цитатах из кодекса и комментариев к нему. Изначально юристы, такие как Иоганн Ольдендорп[англ.], Алессандро Алессандри и Аймар дю Риваль[фр.], придерживались точки зрения, что Законы двенадцати таблиц были разделены по подобию трактата Цицерона «О законах» на три части: сакральное право, публичное право и частное право. О трёхчастном делении Законов двенадцати таблиц упоминал и французский юрист XVI века Жак Годфруа[фр.], который, однако, полагал, что на первом месте в Законах двенадцати таблиц стояли нормы частного права, а не публичного или сакрального. Система Годфруа, несмотря на некоторую популярность системы Ольдендорпа, стала наиболее распространённой в научных кругах к середине XIX века[14]. Научная основа для этой системы была изложена в трудах немецких исследователей Древнего Рима Генриха Эдуарда Дирксена[нем.], Отто Ленеля[нем.], Морица Фойгта[нем.] и Рудольфа Шёлля. Фогту удалось собрать разнообразные фрагменты Законов двенадцати таблиц и выстроить их по системе, которая основывалась на системе Мазурия Сабина, комментарии Гая к Законам двенадцати таблиц и системе преторского права. В это время юристы также основывали свои реконструкции на личных представлениях об архаическом римском праве. Так, они преуменьшали значение публичного и сакрального права, уделяя больше внимания частному праву. К примеру, Фогт полагал, что Законы двенадцати таблиц представляли собой, в первую очередь, кодекс гражданско-правовых норм, а остальные отрасли права содержались в этом кодексе только из-за того, что так или иначе относились к гражданскому праву. Несмотря на то, что точку зрения Фогта может подтверждать немногочисленность или даже отсутствие норм публичного и сакрального права в современных реконструкциях Законов двенадцати таблиц, римские авторы свидетельствовали о противоположной ситуации[40]. Сакральное право в Законах двенадцати таблицПубличное право в Законах двенадцати таблицЧастное право в Законах двенадцати таблицПроцессуальное право в Законах двенадцати таблицКомментарии

Примечания

ЛитератураИздания

Переводы на русский язык

Исследования

Ссылки

Категория:V век до н. э. в праве Категория:Появились в V веке до н. э. Категория:Римская империя Категория:Римская республика Категория:Сборники римского права Категория:Своды и собрания правовых актов |

||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia