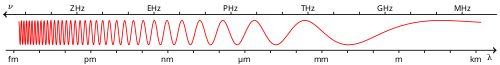

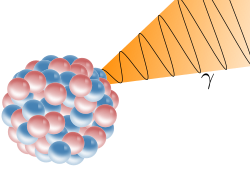

Гамма-излучение Га́мма-излуче́ние (гамма-лучи, γ-лучи) — вид электромагнитного излучения, характеризующийся чрезвычайно малой длиной волны — менее 2⋅10−10 м — и, вследствие этого, ярко выраженными корпускулярными и слабо выраженными волновыми свойствами[1]. Относится к ионизирующим излучениям, то есть к излучениям, взаимодействие которых с веществом способно приводить к образованию ионов разных знаков[2]. Гамма-излучение представляет собой поток фотонов (гамма-квантов), имеющих высокую энергию. Условно считается, что энергии квантов гамма-излучения превышают 105 эВ, хотя резкая граница между гамма- и рентгеновским излучением не определена. На шкале электромагнитных волн гамма-излучение граничит с рентгеновским излучением, занимая диапазон более высоких частот и энергий. В области 1—100 кэВ гамма-излучение и рентгеновское излучение различаются только по источнику: если квант излучается в ядерном переходе, то его принято относить к гамма-излучению; если при взаимодействиях электронов или при переходах в атомной электронной оболочке — к рентгеновскому излучению. С точки зрения физики, кванты электромагнитного излучения с одинаковой энергией не отличаются, поэтому такое разделение условно. Гамма-излучение испускается при переходах между возбуждёнными состояниями атомных ядер (см. Изомерный переход; энергии таких гамма-квантов лежат в диапазоне от ~1 кэВ до десятков МэВ), при ядерных реакциях, при взаимодействиях и распадах элементарных частиц (например, при аннигиляции электрона и позитрона, распаде нейтрального пиона и т. д.), а также при отклонении энергичных заряженных частиц в магнитных и электрических полях (см. Синхротронное излучение, Тормозное излучение). Энергия гамма-квантов, возникающих при переходах между возбуждёнными состояниями ядер, не превышает нескольких десятков МэВ. Энергии гамма-квантов, наблюдающихся в космических лучах, могут превосходить сотни ГэВ. Гамма-излучение было открыто французским физиком Полем Вилларом[3] в 1900 году при исследовании излучения радия[4][5]. Три компонента ионизирующего излучения радия-226 (в смеси с его дочерними радионуклидами) были разделены по направлению отклонения частиц в магнитном поле: излучение с положительным электрическим зарядом было названо α-лучами, с отрицательным — β-лучами, а электрически нейтральное, не отклоняющееся в магнитном поле излучение получило название γ-лучей. Впервые такая терминология была использована Э. Резерфордом в начале 1903 года[4]. В 1912 году Резерфорд и Эдвард Андраде[англ.] доказали электромагнитную природу гамма-излучения[4]. Физические свойства

Гамма-лучи, в отличие от α-лучей и β-лучей, не содержат заряженных частиц и поэтому не отклоняются электрическими и магнитными полями и характеризуются большей проникающей способностью при равных энергиях и прочих равных условиях. Гамма-кванты вызывают ионизацию атомов вещества. Основные процессы, возникающие при прохождении гамма-излучения через вещество:

ДетектированиеЗарегистрировать гамма-кванты можно с помощью ряда ядерно-физических детекторов ионизирующего излучения (сцинтилляционных, газонаполненных, полупроводниковых и т. д.). Использование

Области применения гамма-излучения:

Биологические эффектыОблучение гамма-квантами в зависимости от дозы и продолжительности может вызвать хроническую и острую лучевую болезнь. Стохастические эффекты облучения включают различные виды онкологических заболеваний. В то же время гамма-облучение подавляет рост раковых и других быстро делящихся клеток при местном воздействии на них. Гамма-излучение обладает мутагенным и тератогенным действием. ЗащитаЗащитой от гамма-излучения может служить слой вещества. Эффективность защиты (то есть вероятность поглощения гамма-кванта при прохождении через неё) увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер (свинца, вольфрама, обеднённого урана и пр.). В таблице ниже указаны параметры слоя половинного ослабления[англ.] гамма-излучения с энергией 1 МэВ для различных материалов:

Хотя эффективность поглощения и зависит от материала, первоочередное значение имеет просто удельный вес. Примечания

Литература

|

Portal di Ensiklopedia Dunia