Тибет

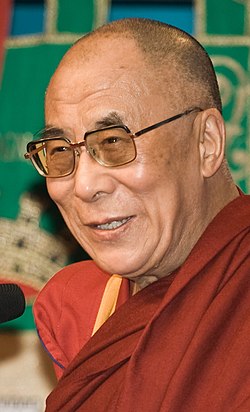

Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Пё[К 1]; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — регион на стыке Восточной и Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье. Представляет собой культурную и религиозную общность, отличительными чертами которой являются тибетский язык и тибетский буддизм[1]. Коренное население — тибетцы. С 1950 года[К 2] значительная часть входит в состав КНР как Тибетский автономный район и автономные единицы в провинциях Юньнань, Сычуань, Цинхай и Ганьсу, между которыми поделены исторические области Тибета — У-Цанг, Кам и Амдо. Лхаса — историческая столица Тибета и административный центр Тибетского автономного района. Другие территории Тибета, такие как Ладакх и Сикким, принадлежат Республике Индия. Небольшие территории тибетской культурной и религиозной общности, такие как Нубри, Йолмо, Мустанг, Лими и Долпо, находятся на территории современного Непала. Включение Тибета в состав КНР в результате военного вторжения остаётся сложным и противоречивым вопросом вплоть до настоящего времени[1]. В Дхарамсале (Индия) находится правительство Тибета в изгнании, главой которого до 2011 года являлся Далай-лама XIV[2], один из самых узнаваемых и уважаемых людей в мире[1]. 27 апреля 2011 года, после проведения всемирного голосования тибетской диаспоры, на эту должность был избран Лобсанг Сенге[3], а через 10 лет, 27 мая 2021 года, его сменил Пенпа Цхеринг — второй демократически избранный сикьонг (глава правительства Тибета в изгнании)[4][5]. НазванияНазвание Тибета на лхасском диалекте тибетского языка выглядит как བོད་ Bod, Пё и произносится [pʰøʔ][6]. Это название, вероятно, относится к народу, жившему в современной области Ньемо, и связано с тибетским словом བོན bon «выражать, бормотать»[7]. Слово «Тибет», используемое в европейских языках, возможно, пришло через арабский (طيبة،/ توبات Ṭībat / Tūbātt ) из тюркских, где выглядит как Töbäd и означает буквально «Высоты»[8]. ГеографияПлощадь Тибета (включая провинции У-Цанг, Кам и Амдо) — 1,2 млн км². Средняя высота территории — 4000 метров над уровнем моря. На территории Тибета берёт исток ряд великих рек, которые протекают затем по территории проживания других народов и поэтому более известны по названиям на языках этих народов (указаны в скобках), а не по тибетским. Это Ярлунг-Цангпо (тиб.ཚངས་པ (Брахмапутра), Ма-Чу (Жёлтая река), Джи-Чу (Янцзы), Сенге-Цангпо (Инд), Пунг-Чу (Арун), Наг-Чу (бирм.: Салуин) и Дза-Чу (Меконг). Крупнейшие озёра: Цонаг, Нам-Цо, Ямджо-Юмцо, Мапам-Юмцо (Манасаровар), Мигриггъянгджам-Цо. Средняя температура — 14 °C в июле и −4 °C в январе. Средний уровень осадков сильно различается: в западных областях — 1 мм в январе и 25 мм в июле; в восточных областях — 25—30 мм в январе и 80 мм в июле. Полезные ископаемые: 126 различных минералов, среди которых бура, уран, железная руда, хромит, золото, литий, боксит, медь, уголь, соль, слюда, олово, нефть и другие. Климат  В Тибете распространён горный климат с большими суточными колебаниями температуры и большим количеством солнечного света. Разности температур между югом и севером Тибета являются очень значительными. Наиболее благоприятен климат в юго-восточных предгорьях Тибета, а также в городах Лхаса и Шигадзе. В Лхасе среднегодовая температура составляет +8 °C, в Шигадзе — +6,5 °C, а на севере, на Тибетском плато и в северной части Тибета, среднегодовые температуры — ниже 0°С; эти области находятся в зоне вечной мерзлоты. Большинство жителей Тибета живут в районе от Лхасы до Шигадзе и на восточной окраине Тибетского плато; северная, центральная, а также западная области Тибета малонаселены.

Границы и административное устройство Традиционно территория Тибета делилась на провинции У-Цанг, Кам и Амдо, при этом территория нынешнего Тибетского автономного района включает лишь У-Цанг и западную часть Кама, а остальная территория Кама и регион Амдо разбиты между провинциями Юньнань, Сычуань, Цинхай и Ганьсу. Китайские власти разделили Тибет на следующие административные единицы:

Население   Тибетцы заняты в основном в сельском хозяйстве, в том числе животноводстве. Проживающие на территории Тибета китайцы — в управлении, торговле, секторе обслуживания. Связано это с тем, что до включения в состав Китая Тибет отличался аграрной экономикой экстенсивного типа. Специалистов для новых отраслей, создаваемых китайским правительством, среди этнических тибетцев не было. Вопрос о количестве и национальном составе населения Тибета весьма сложен. Связано это с отсутствием точного определения Тибета как территории. Три исторические области — У-Цанг (включая Нгари), Кам и Амдо — тибетцы называют «Три Области» (тиб.: Чолка Сум). В нетибетской литературе их иногда обозначают как «Большой Тибет» или «Великий Тибет». Правительство Тибета в изгнании сообщает о шести миллионах этнических тибетцев и семи с половиной миллионах этнических китайцев (хань)[5]. Правительство Китая, однако, приводит следующие данные:

Уровень грамотности среди тибетцев составляет менее 50 %[11]. Уровень грамотности среди населения Тибета до вторжения КНР точно не известен. Образование было в основном монастырским; почти в каждой семье кто-нибудь был монахом, большинство из них были грамотными. Светское образование стало распространяться в первой половине XX в. В 1951 году в стране было всего 100 казённых и частных школ[12].

ЯзыкиТибетский язык относится к тибето-бирманской языковой группе сино-тибетской языковой семьи. Он записывается с использованием тибетского письма. Со времени вхождения в состав Китая официальным языком на территории Тибета является путунхуа, однако делопроизводство разрешено вести на тибетском. В начальной школе обучение зачастую также ведётся на тибетском языке, с постепенным переходом на путунхуа к старшим классам[11]. РелигияЭтнические тибетцы исповедуют тибетский буддизм и религию бон. Тибетский буддизм  Религия очень важна для тибетцев и оказывает большое влияние на все стороны их жизни. Бон — это древняя религия Тибета. Буддизм на Тибет принёс Падмасамбхава и способствовал его распространению. Тибетский буддизм — это точная тибетоязычная версия позднеиндийского буддизма Махаяны[13]. Он распространён не только в Тибете, но и в Монголии, некоторых частях северной Индии, Бурятии, республиках Тува и Калмыкия и некоторых частях Китая, не считая территории самого Тибета. Во время китайской Культурной революции почти все сохранившиеся к тому времени тибетские монастыри были разграблены и уничтожены «красными охранниками»[14][15]. Некоторые монастыри стали восстанавливаться с 1980-х годов (с ограниченной поддержкой со стороны китайского правительства) и была дана бо́льшая религиозная свобода, хотя всё ещё с ограничениями. Монахи вернулись в монастыри, где обучение восстановилось, однако количество монахов строго ограничено[14][16][17]. В Тибетском буддизме есть четыре основные традиции:

Исповедующие буддизм, индуизм, джайнизм, а также последователи религии Бон, совершают Коры — паломничества вокруг святых мест. Одна из самых сложных Кор проходит вокруг горы Кайлас. Путь составляет 53 км в высокогорной местности и занимает в среднем 3 дня. Несмотря на сложность пути — это главная азиатская Кора. Считается, что Кора вокруг Кайласа, совершённая 108 раз, помогает достигнуть освобождения — нирваны. Примечательно, что буддисты проходят Кору по часовой стрелке, а паломники религии бон — против. Ислам Мусульмане живут в Тибете с VIII—IX веков. В больших тибетских городах есть небольшие сообщества мусульман, которые ведут свои корни от иммигрантов из трёх основных регионов: Кашмир, Ладакх и исламские страны центральной Азии. Исламское влияние на Тибет было также со стороны Персии. После прецедента в 1959 году, когда группа тибетских мусульман получила индийское гражданство на основании их исторических кашмирских корней, правительство Индии объявило всех тибетских мусульман индийскими гражданами в том же году[19]. Другие мусульманские этнические группы, которые давно поселились на Тибете, это хуэйцзу, салары, дунсян и баоань. ХристианствоПервыми христианами, которые достигли Тибета, были несториане, следы и надписи которых были найдены в Тибете. Они также присутствовали в лагере Мунке в Шира Ордо, где в 1256 году вели дебаты с Карма Пакши (1204/6—83), главой школы Карма Кагью[20][21]. Римско-католические иезуиты и капуцины прибывали из Европы в XVII—XVIII веках. Некоторые учёные считают, что португальские миссионеры отец Антониу де Андраде и брат Мануэл Маркеш первыми достигли западного Тибета в 1624 году и были приняты царской семьёй, которая позже позволила им построить церковь[22][23]. Позже христианство было представлено в Ладакх и У-Цанг и было радушно принято правителем Цанга. Некоторые источники предполагают, что первым иезуитским миссионером был Иоганн Грюбер, который около 1656 года пересёк Тибет от Синина к Лхасе, где провёл месяц, перед тем как отправиться в Непал[24]. За ним последовали другие, которые построили в Лхасе церковь. Среди них иезуит Отец Ипполито Дезидери (1716—1721) и различные капуцины в 1707—1711, 1716—1733 и 1741—1745[25]. Чтобы уравновесить влияние школы Гелуг в XVII веке, некоторые тибетские правители и ламы школы Кармап использовали христианство, пока в 1745 году все миссионеры не были выгнаны по настоянию лам[26][27][28][29][30]. Сокращение численности коренного населенияНа основании общей численности тибетцев в 1953 году (около 4 млн чел.), по оценкам Ч. Белла и П. К. Козлова[31][32] для первых десятилетий XX века и на основе данных разных источников о размерах потерь[33][34][35][36], исследователем Кузьминым С. Л. был сделан вывод, что при разных оценках потери за 1951—1976 гг. должны составлять от 3 до 30 %[37]. Впрочем, официальные источники КНР оценивали население Тибета в 1950 году как 1 миллион человек[38]. Эти сведения касаются одной из нескольких официальных китайских оценок численности тибетцев только на территории будущего ТАР и без учёта остальных тибетских территорий[39]. Согласно заключению Конгресса США 1987 года:

Тибетская община за границейЧисленность тибетцев в изгнании — около 134 тыс. человек: в Индии — 100 000 человек, в Непале — 20 000, в Бутане — 1249, в Швейцарии — 2000, в Скандинавии — 100, в других европейских странах — 400, в Австралии и Новой Зеландии — 200, в США — 8000, в Канаде — 1200. История По данным палеопротеомики, к денисовскому человеку был близок живший 160 тыс. лет назад обитатель[англ.] карстовой пещеры Байшия, находящейся в уезде Сяхэ (Ганьсу)[40]. На палеолитическом памятнике Цзянцзюньфу 01 (Jiangjunfu 01 или JJF01) оптическое датирование отложений из культурных слоёв, содержащих простые каменные орудия, показывает, что это место было заселено гоминидами в более тёплых межледниковых условиях ∼120—90 тыс. лет назад[41]. Следующие свидетельства о проживании людей в Тибете в центральной части нагорья на высоте 4,6 тыс. метров в Нвия Деву[англ.] относятся к периоду 30—40 тыс. лет назад[42]. За этим последовали два периода появления людей на Тибете: 16 и 8 тыс. лет назад[43]. Последующие свидетельства о проживании людей в Тибете относятся к 3000—2000 годам до н. э. Предположительно современные тибетцы происходят из северо-западного региона Китая, где смешивались различные этнические группы как минимум до VII века, среди которых наибольшее влияние на тибетцев оказали ранние китайские и бирманские группы с одной стороны, и тюркские народы — с другой[44]. Согласно бонским легендам, тибетцы произошли от союза обезьяны и демоницы[44]. Позднее с появлением в Тибете буддизма обезьяна стала рассматриваться как одно из проявлений Авалокитешвары (тиб. Ченрези). До IX века В древний период Тибет управлялся царями Ярлунгской династии, достоверная история которых начинается с VI века (о времени доярлунгских княжеств осталось слишком малое количество исторических свидетельств). В VII—IX веках Тибетское царство играло важную роль в Центральной Азии, борясь за контроль над торговыми путями. Значимой силой Тибет стал во время правления Сонгцэна Гампо, 33-го царя Тибета (617—650), широко раздвинувшего границы своего царства[44]. В знак примирения и уважения китайский император и царь Непала предоставили тибетскому царю в жёны своих дочерей. Сонгцэн Гампо оказал большое влияние на культуру Тибета, и считается, что он принёс буддизм народу Тибета и основал множество буддистских храмов, включая Джоканг. Почитается как первый «праведный (религиозный) царь» (тиб. Чогьял)[44]. Наибольших военных успехов Тибет достиг при царе Тисонге Децэне (755—797), который также оказал большое влияние и на развитие тибетского буддизма[44]. IX—XIII векаВо время правления Ралпачана (815—838) буддизм и культура продолжали процветать. Однако тибетская империя ослабевала и окончательно распалась после убийства Ландармы (838—841), правление которого было отмечено активным подавлением буддизма, что прервало его развитие более чем на столетие. К концу IX века Тибет состоял из отдельных воюющих между собой княжеств[45].  Поклонение религии бон возобновилось в Центральном Тибете. Мигрировавшие на запад наследники царской семьи поддерживали контакты с индийскими буддистами посредством тибетских учёных и переводчиков (лоцава), таких как Ринчен Санпо (958—1055). В 1042 году миссионерская деятельность Атиши способствовала возрождению в Центральном Тибете буддизма[45]. В 1073 году был основан монастырь Сакья и ряд других монастырей направления тибетского буддизма кагью. Различные монастыри и школы стали получать поддержку местных властителей, разрабатывались системы иерархической преемственности, в том числе через перевоплощение. Активное развитие получала тибетская культура. В середине XIII века Тибет вынужденно установил политико-религиозные отношения с монгольской империей. В 1247 году глава школы Сакья получил от Годана символическую власть над Тибетом, а Хубилай позже сделал Пагба-ламу своим духовным наставником и первым теократическим монархом Тибета. С этого времени власть в стране сосредотачивалась в руках буддийских иерархов. С крушением династии Юань в 1368 году Тибет получил независимость; к власти пришла школа Пхагмодру, под господством которой Тибет находился затем более 100 лет[45]. XIV—XIX векаВ начале XV века важную роль в истории Тибета сыграл Цонкапа, стремившийся реформировать тибетский буддизм. В своей доктрине он делал акцент на философских и нравственных идеях Атиши и, основав свой собственный монастырь, установил в нём строгую монашескую дисциплину. После его ухода из жизни последователи выстроили на основе его учения школу гелугпа, которая со временем становилась всё более значимым политическим фактором[45]. В 1578 году монгольский князь Алтын-хан пригласил к себе в страну третьего настоятеля гелугпа Сонама Гьяцо, которому даровал титул Далай-ламы, возобновив таким образом монголо-тибетские отношения покровителя и наставника, и сделав всех монголов последователями школы гелугпа[45]. В 1642 году при ойратской военной помощи правителем Тибета стал Далай-лама V (1617—1682), после чего светская и духовная власть в Тибете перешла в руки иерархов школы гелугпа. Далай-лама V остался известен как выдающийся религиозный и политический деятель, консолидировавший власть над тибетским регионом, установивший господство над всеми другими школами тибетского буддизма и снизивший власть мирского дворянства, а также как основатель дворца Потала[46].  В 1644 году в Китае пришла к власти династия Цин. Первоначально стабильные отношения между Тибетом и Китаем были осложнены после смерти «Великого Пятого», чей регент Сангье Гьяцо скрывал факт смерти Далай-ламы в течение 15 лет, чем рассердил императора Канси, который стал искать противника регента и нашёл его в лице ойратского Лхавзан-хана. В 1705 году тот атаковал Тибет, убил регента и объявил шестого Далай-ламу, любителя поэзии и развлечений, ложной инкарнацией[46]. Через год Далай-лама VI умер при загадочных обстоятельствах, оставив после себя стихотворение, на основе которого его перерождением был признан Кэлсанг Гьяцо[47]. В 1717 году джунгарские нападения, в результате которых был убит Лхавзан-хан, вынудили китайского императора направить свои войска в Тибет, которым удалось вытеснить ойратов в 1720 году. В течение следующих двухсот лет Китай имел в Тибете представителя своих интересов (амбаня, не имевшего реальной административной власти) и небольшой гарнизон, что воспринималось тибетцами как установление отношений покровителя и духовного наставника как и в случае с ойратами[46]. Тибет находился в сильной зависимости от Пекина, армии которого вмешивались для восстановления порядка, например, во время гражданской войны в 1728 году или во время нападения гуркхов в 1792. В это же время (в конце XIX века) из Тибета были удалены все иностранцы[46]. С постепенным ослаблением империи Тибет обретал всё большую независимость, которую провозгласил в 1913 году. Первая половина XX века В конце XIX — начале XX века Тибет стал участником Большой игры, борьбы за власть в Центральной Азии между Россией и Великобританией. Британцы с середины XIX века пытались наладить торговые пути между Индией и Китаем через Тибет и установить для Великобритании преимущественные привилегии в регионе. Увидев для себя угрозу со стороны возможного союза России и Тибета (в частности, благодаря активным действиям А. Доржиева и П. Бадмаева), британцы стали предпринимать активные действия[48]. В результате ряда событий и соглашений (Лхасского договора 1904 года после британской экспедиции Янгхазбенда, Англо-китайской конвенции 1906 года, Конвенции между Россией и Великобританией 1907 года) Россия и Великобритания признали сюзеренитет Китая над Тибетом и обязались не вмешиваться в его внутренние дела[48][49]. В 1910 году китайские войска заняли Лхасу и установили прямое китайское управление над Тибетом. Революция в Китае привела к выводу китайских войск к концу 1912 года.  После развала империи Цин и подписания тибето-монгольского договора Далай-лама XIII, взявший власть в свои руки в 1895 году,[50] объявил о независимости Тибета от Китая и провозгласил независимое Тибетское государство. С 1913 по 1951 год Тибет функционировал как де-факто независимое государство[48]. Однако ни Китай, ни одно из государств-членов Лиги наций официально не признало независимости Тибета. Далай-лама XIII попытался улучшить положение в Тибете, проводил реформы и модернизацию с использованием достижений современной цивилизации, уделял много внимания созданию новой армии, но вводимые новшества встречали сопротивление со стороны многих тибетцев, включая монахов и духовенство[51]. Ситуация после смерти Далай-ламы XIII была отмечена борьбой за власть и нестабильностью. В 1949 году после победы КПК над Гоминьданом в гражданской войне новое правительство Мао Цзэдуна возвестило об «освобождении» Тибета. В октябре 1950 года китайские войска вошли в Восточный Тибет и, сокрушив плохо оснащённую тибетскую армию, взяли его под контроль[48]. Основной целью плана Мао по Тибету было побудить Тибет к принятию китайской власти и военной оккупации Тибета[52]. После вынужденного заключения в мае 1951 года тибето-китайского соглашения Тибет стал «национальным автономным регионом» (в 1965 году был официально создан Тибетский автономный район[53]), но под фактическим контролем со стороны китайских коммунистов[53][54]. С середины XX века по настоящее время Далай-лама XIV (р. 1935) принял политическую власть в Тибете 17 ноября 1950 года. После подписания соглашения из 17 пунктов в Тибет стало прибывать большое количество китайских солдат и гражданских лиц, что вызывало чрезмерную нагрузку на ресурсы Тибета и недовольство со стороны местного населения[48]. Хотя китайцы оставили привилегии землевладельцев и монастырей, приход к власти коммунистов вызывал опасения у духовенства и знати[55]. С середины 1950-х годов разрасталось движение сопротивления, переросшее в восстание в марте 1959 года. Далай-лама и многие министры были вынуждены бежать в Индию, где им было предоставлено убежище. Восстание было подавлено превосходящими силами КНР. Многие последователи Далай-Ламы покинули страну вслед за ним[48]. После 1959 года были отменены многие налоги, экспроприированы владения крупных мирских землевладельцев и лам, а также проведены реформы, ликвидировавшие крепостную систему[55]. Следующее масштабное событие в Тибете было связано с китайской Культурной революцией. Из более чем 7000 религиозных сооружений, существовавших до установления власти КНР в Тибете, к концу Культурной революции уцелела только малая часть[56], «бунтари» и хунвэйбины приложили большие усилия для уничтожения истории региона[57]. Крайне проблемным является вопрос нарушений прав человека в Китайской Народной Республике, в том числе и в Тибете, о чём неоднократно с момента установления китайской власти заявляли международные организации, Генеральная Ассамблея ООН. Хотя с конца 1970-х годов репрессии в целом уменьшились, коренное население Тибета проводило неоднократные акции сопротивления китайским властям, наиболее крупные восстания происходили в 1987—1989 и 2008 годах накануне Олимпийских игр в Пекине[48]. В то же время Китай вкладывает значительные денежные средства в экономику Тибета, в частности, в добычу природных ресурсов и развитие транспортной инфраструктуры (строительство шоссейных и железных дорог), что дало импульс туризму[48]. Далай-лама XIV, получивший за свою деятельность Нобелевскую премию мира (1989), и Тибетское правительство в изгнании методами ненасилия стремятся решить вопрос подлинной автономии Тибета, защиты прав тибетцев, сохранения тибетской культуры и религии, защиты экологии Тибета (см. также движение за независимость Тибета). Китайские власти считают невозможным установление какого-либо особого статуса для Тибета и рассматривают действия Далай-ламы как сепаратистские[58]. По мнению экспертов, отказ Китая вести переговоры с Далай-ламой способствует продолжению конфликта[59]. Противоречия, связанные с политикой КНР в Тибете

Вопрос отношений Тибета и Китая является крайне сложным и противоречивым[1]. На Западе распространена точка зрения, согласно которой политический статус Тибета рассматривается как основание, от которого зависит состояние всей тибетской проблемы, представляющей собой важную часть международных отношений в Центральной Азии[60]. Многие тибетцы (особенно эмигранты) расценивают вторжение Китая как оккупацию независимого государства иностранной державой[1]. Китай, утверждая, что Тибет является его законной частью на протяжении столетий, мотивировал вторжение как освобождение населения от крепостного права (существование которого также является предметом споров[61]), с момента присоединения Тибета к Китаю возросла грамотность и стабильно повышается уровень жизни населения[62]. Мировое общественное мнение, в особенности на Западе, встаёт на сторону «независимости или, по крайней мере, высокой степени автономии» Тибета[63]. Официальные органы государств признают Тибет частью Китая, при этом их позиция может не иметь чёткости: идёт ли речь о простой констатации факта власти Китая над Тибетом или же о признании его законных прав на это[64]. Ряд правительств[65][66] и международных организаций[67], Конгресс США[68][69] неоднократно выражали протест против оккупации Тибета и притеснений коренного населения. Среди учёных и исследователей нет единого мнения о политическом статусе Тибета. Спектр мнений лежит от точки зрения, что Тибет — это оккупированное независимое государство (один из видных её представителей — ван Валт ван Праг), до взгляда о том, что «суверенитет Китая над Тибетом в течение всего XX в. является реальным фактором» (один из представителей этой точки зрения — учёный китайского происхождения Ли Дэцзэн)[60]. По мнению левого политолога Майкла Паренти, в западном мире существует идеализированный образ Тибета. По его утверждениям, значительную часть населения «старого Тибета» составляли крепостные крестьяне, которые были привязаны к своим хозяевам — чаще всего это были ламы, которым до 1950 года принадлежала практически неограниченная политическая и духовная власть, — крестьяне не имели права создавать семью без их разрешения, самостоятельно выбирать культуру для выращивания, могли быть «сданы в наём», при этом облагались множеством налогов. В качестве наказаний (в том числе за политическую деятельность) применялись пытки и причинение увечий[55]. В то же время по словам нынешнего главы правительства Тибета в изгнании Пенпы Цхеринга, «Китай не может создать иллюзию, будто освободил Тибет от феодализма, рабства и тому подобного. Каждое общество прошло разные стадии эволюции, и Тибет также прошёл через разные стадии своего развития... Но там было не так плохо, как сегодня»[5]. КультураИскусствоБуддийское искусство Тибета сложилось в конце X начале XI веков[70] под влиянием индийской, непальской и китайской культур и в большей степени связано с религией — тибетским буддизмом. Первоначально тибетцы приглашали к себе кашмирских мастеров, а также неварцев из долины Катманду для создания произведений искусства, таких как сохранившиеся расписные деревянные столбы в храме Джоканг (VIII век)[71]. Подражая неварской технике и обучаясь у мастеров в северной Индии, производя большое количество предметов живописи, бронзовых и глиняных скульптур, тибетцы постепенно вырабатывали свой собственный стиль, отличающийся «ощутимым чувством концептуальной „цельности“», в большей степени сложившийся к XV веку[71]. Обучение традиционным тибетским искусствам производится в нескольких институтах (таких как Норбулинка и Намгьял). Некоторые современные художники и скульпторы (как в изгнании, так и в Тибетском автономном регионе) пытаются модернизировать традиции, а также используют современные техники творческого самовыражения, включая фотографию[72]. Живопись и скульптура Тибетская живопись и скульптура тесно связаны с тибетским буддизмом[70]. Мастерские по изготовлению статуй и иных произведений искусства находились в монастырях[73]. Основными художниками в Тибете длительное время были только монахи (ламы), которые рисовали мандалы, божеств, подбирая благоприятные дни для начала работы, совершали определённые религиозные ритуалы, молились. В тибетской живописи выделяется три основных школы и три категории изображений с гневными, спокойными или мирными божествами[1]. Одним из наиболее известных и распространённых видов тибетской живописи является танка,[1] отличающаяся строгой каноничностью[70]. В качестве материала для изготовления скульптур в Тибете использовались дерево, глина, камень, бронза,[73], медь[70]. Статуи украшались драгоценными камнями, одеяниями[73]. В скалах вырезались и раскрашивались рельефы с изображениями буддийских божеств и святых[70]. Архитектура   Самобытным видом тибетского творчества считается архитектура, основными строительными материалами которой являются гранит, кирпич и дерево[70]. Одна из визитных карточек Тибета — чортены (ступы). Самым известным и монументальным архитектурным творением Тибета является дворец Потала, расположенный в Лхасе, входящий с 1994 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме Поталы туда также входят храм Джоканг и летний дворец Далай-лам Норбулинка. Музыка и танцыМузыка Тибета испытала большое влияние со стороны монгольской и индийской культур. Музыкантами в Тибете были монахи, которые в обязательном порядке проходили специальное обучение, даже если они не становились профессиональными музыкантами. Будучи неотъемлемой частью религиозных ритуалов, различные музыкальные формы тибетской музыки не считаются специалистами самостоятельным искусством[74]. Ритуальные тибетские танцы, песни, оперы и оперетты, сюжет которых основан на древних легендах или исторических событиях, также исполняются монахами, использующими костюмы и маски. Представления обычно происходят на открытом воздухе[1]. Народные песни и танцы отличаются простотой, воспевают любовь, природную красоту и подвиги предков[1]. ЛитератураСозданная на тибетском языке литература включает труды по истории, религии, философии, медицине, астрономии, а также художественные и поэтические произведения[75]. Тибетская литература является весьма обширной. Наиболее известны тексты, переведённые на тибетский язык с других языков (в первую очередь, с санскрита), и собранные в двух больших канонических сборниках, называемых Ганджур и Данджур[76]. Тибетская медицинаВ Тибете есть традиционная буддийская система врачевания, появившаяся и распространившаяся в V—VII веках[77]. Она сложилась под влиянием древнеиндийской и древнекитайской медицины, текстов тантры и абхидхармы[78]. Основной трактат тибетской медицины — «Чжудши» («Четыре основы»). Основное учение — о трёх ньепа («виновниках»): лунг («ветер»), три («желчь») и бадкан («слизь»), от которых, как считается, зависит здоровье и болезни человека[78]. В основу терапии заложено использование природных средств растительного и животного происхождения. Оценки, даваемые современной медицинской наукой традиционной тибетской медицине, неоднозначны[77]. Тибетский календарь и астрологияТибетский календарь (lo-tho) является лунно-солнечным. Год делится на 12 или 13 лунных месяцев. С 1027 года, когда на тибетский язык была переведена Калачакра-тантра, в основу тибетского календаря был положен 60-летний астрологический цикл рабджунг[79]. Каждый год цикла соответствует одному из 5 первоэлементов и одному из 12 животных. Символом первого года в цикле является огненный заяц. Астрологический альманах, который ежегодно публикует Институт тибетской медицины и астрологии Мен-ци-кханг, является также официальным тибетским календарём, в котором отмечаются «благоприятные» и «неблагоприятные» дни с точки зрения тибетской астрологии. Астрологические расчёты являются неотъемлемой частью жизни большинства тибетцев[80]. Тибетцы обычно планируют свою жизнь в соответствии с астрологическими данными, выбирают день для свадьбы, начала путешествия, строительства, посева зерновых, сбора урожая или других событий, ориентируясь на рекомендации астролога[80]. Тибетская астрология тесно связана с традиционной тибетской медициной и представляет собой синкретическую систему, в которой обычно выделяется две основные части: карци («белая» астрология, или астрология «звёзд»), возникшая под влиянием индийской астрологии, и чжунци (или нагци, астрология «элементов», или «чёрная» астрология), возникшая под влиянием китайских источников[80]. Тибетцам в большой степени свойственны суеверия[1]. Например, считается, что путешественника ждёт удача, если по дороге ему встретился прохожий с кувшином воды или похоронная процессия. В Тибетском автономном районе, входящем в состав КНР, астрология также попадает в разряд суеверий, и согласно культурной политике Китая различные формы предсказаний и гаданий находятся вне закона[81]. Обычаи  Браки среди тибетцев традиционно предполагали одобрение со стороны ламы-астролога, рассмотрение на предмет совместимости жениха и невесты[1]. Непосредственно брачная церемония являлась светским мероприятием, и ламы участия в ней не принимали[82]. Современные тибетские молодые люди обычно знакомятся на людных встречах, а затем обращаются к своим родителям за разрешением на брак[1]. У тибетцев есть несколько традиционных разновидностей погребальных практик, которые согласуются с описанными в «Тибетской книге мёртвых» («Бардо Тодол»). Одна из них — так называемые «небесные» похороны, когда тело покойного скармливается хищным птицам. Вера в реинкарнацию является частью тибетского буддизма, поэтому в надежде на то, что ушедший обретёт более хорошую жизнь в новом перевоплощении, члены семьи покойного делают благотворительные пожертвования[1]. Распространённой традицией в Тибете является подношение ката, или ритуального белого шарфа, символизирующего чистоту, в качестве приветствия, во время посещения святых мест, на брачных или похоронных церемониях[1]. Другой обычай — размещение молитвенных флагов на крышах зданий, холмах и других местах (см. конь ветра). Традиционные праздникиВ Тибете отмечаются как многочисленные местные, так и национальные праздники[1]. Самыми важными днями тибетского календаря считаются дни, связанные с деяниями Будды. На первый день первого месяца приходится Лосар, тибетский праздник нового года (февраль-март по григорианскому календарю). Через три дня после него начинается двухнедельный праздник Монлам («молитва»), во время которого ежедневно читаются специальные молитвы. В середине четвёртого месяца тибетского календаря отмечается Сага дава — день рождения, просветления и ухода в нирвану Будды Шакьямуни, в который тибетцы молятся, постятся и делают подношения. День ухода из жизни реформатора тибетского буддизма Цонкапы отмечается в 25 день 10 месяца возжиганием масляных лампад. КухняОсновной продукт питания в Тибете — это ячмень, мука из поджаренных зёрен которого называется цампой[1]. Цампой называют также готовое блюдо из этой муки с добавлением масла яка и тибетского чая. Из муки также готовится тесто, которое скатывается в макароны или используется для пельменей, приготовляемых на пару и называемых момо. Мясные блюда готовятся по большей части из мяса яка, баранины или свинины, часто вяленое или тушёное со специями и картофелем. Горчица выращивается на Тибете, и поэтому её зёрна хорошо представлены в его кухне. Масло яка, йогурт и сыр очень популярны, а хорошо приготовленный йогурт считается весьма престижным деликатесным продуктом. Чай с маслом яка повсеместно распространён. Другой примечательный напиток — ячменное пиво, чанг (chhaang), имеющее сладкий и острый вкус[1]. В популярной культуреЖивописнейшие тибетские пейзажи являются локацией картин таких российских художников, как Николай Рерих и Аллан Ранну. Кроме того Шамбала, мифическая тибетская земля, играет важную роль в эзотерических представлениях Алисы Бейли, Елены Блаватской и Елены и Николая Рерих[83]. Вдохновлённая концепцией Шамбалы, мифическая долина Шангри-Ла, — основное место действия английского романа «Потерянный горизонт» (1933)[84]. Роман знаменит в числе прочего своей наиболее успешной голливудской экранизацией, вышедшей в 1937 году и впоследствии включённой в американский Национальный реестр фильмов. Тематика Тибета фигурирует и в других кинофильмах, наиболее известные из которых — это «Семь лет в Тибете» с Брэдом Питтом в главной роли и «Кундун» режиссёра Мартина Скорсезе. Другие фильмы: «Самсара», «Миларепа», «Кубок» и «Гималаи», фильм французско-американского производства с тибетскими актёрами, съёмки которого велись в Непале и Тибете. «Кукушили: Горный патруль» — фильм о тибетцах, защищающих оронго от браконьеров. Фильм получил многочисленные награды[85]. См. такжеПримечанияКомментарии

Источники

Литература

Ссылки

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia