Õ░ÅĶĪīµś¤ńŠżµś»µīćĶ╗īķüōÕż¦Ķć┤ńøĖõ╝╝ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńŠżķ½öŃĆ鵳ÉÕōĪõ╣ŗķ¢ōķĆÜÕĖĖµś»õĖŹńøĖķŚ£ńÜä’╝īõĖŹÕāÅÕ░ÅĶĪīµś¤Õ«ČµŚÅ’╝īÕŠīĶĆģķĆÜÕĖĖµś»ńö▒õĖĆķĪåÕ░ÅĶĪīµś¤ńÜäĶ¦Żķ½öÕ╝ĢĶĄĘńÜäŃĆéµīēńģ¦µģŻõŠŗ’╝īõ╗źĶó½ńÖ╝ńÅŠńÜäń¼¼õĖĆÕĆŗµłÉÕōĪńÜäÕÉŹÕŁŚÕæĮÕÉŹķĆÖõĖĆńĄäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝īĶĆīķĆÖÕĆŗµłÉÕōĪķĆÜÕĖĖµś»ńŠżńĄäĶŻĪµ£ĆÕż¦ńÜäŃĆé

µłÉńĄäķŻøÕÉæÕ£░ńÉāĶ╗īķüō

Õ£Źń╣×Õż¬ķÖĮķüŗĶĪīńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńøĖÕ░ŹĶ╝āÕ░æŃĆéÕģČõĖŁÕ╣ŠÕĆŗńŠżķ½öńÅŠµÖ鵜»ÕüćĶ©ŁµĆ¦ńÜä’╝īÕ░ܵ£¬ńÖ╝ńÅŠõ╗╗õĮĢµłÉÕōĪ’╝øÕøĀµŁż’╝īÕ«āÕĆæńÜäÕÉŹÕŁŚµś»Ķ橵ÖéńÜäŃĆé

- ńźØĶ׏Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤µś»Õ«īÕģ©Õ£©µ░┤µś¤Ķ╗īķüōÕģ¦ķüŗĶĪīńÜäÕüćµā│Õ░ÅĶĪīµś¤’╝łķüĀµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝0.3874 AU’╝ēŃĆéÕĘ▓ńČōÕ░ŹńźØĶ׏Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤ķĆ▓ĶĪīõ║åõĖĆõ║øĶÆÉń┤ó’╝īõĮåÕł░ńø«ÕēŹńé║µŁóķéäµ▓Ƶ£ēńÖ╝ńÅŠŃĆé

- µäøµ┤øµ¤źĶĄ½Õ”«Õ¦åÕ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤’╝łõ╣ŗÕēŹÕæĮÕÉŹńé║ńō”µÅɵŗē’╝ēµś»Õ«īÕģ©Õ£©ķćæµś¤Ķ╗īķüōÕģ¦ķüŗĶĪīńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝łķüĀµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝0.718 AU’╝ēŃĆ鵳¬Ķć│2022Õ╣┤’╝īÕĘ▓ń¤źÕŬµ£ēõĖĆķĪåķĆÖµ©ŻńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝Ü(594913) µäøµ┤øµ¤źĶĄ½Õ”«Õ¦åŃĆé

- ķś┐µÅÉÕ©£Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤’╝łķś┐µ│óÕĖīÕł®Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤’╝øÕ£░ńÉāĶ╗īķüōÕģ¦Õü┤ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝ēµś»õĖĆÕ░ÅńŠżÕĘ▓ń¤źńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝īÕģČķüĀµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝0.983 AU’╝īķĆÖµäÅÕæ│ĶæŚÕ«āÕĆæÕ«īÕģ©Õ£©Õ£░ńÉāĶ╗īķüōÕģ¦Õü┤ķüŗĶĪīŃĆéĶ®▓Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤õ╗źÕģČń¼¼õĖĆķĪåÕĘ▓ńó║Ķ¬ŹµłÉÕōĪńÜäÕÉŹÕŁŚ’╝ī(163693) ķś┐µÅÉÕ©£ÕæĮÕÉŹŃĆ鵳¬Ķć│2020Õ╣┤’╝īĶ®▓Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤ÕĘ▓µ£ē36ÕÉŹµłÉÕōĪ’╝īÕģČõĖŁ6ÕÉŹµłÉÕōĪÕĘ▓ńĘ©ĶÖ¤[1]ŃĆé

- µ░┤µś¤Ķ╗īķüōń®┐ĶČŖÕ░ÅĶĪīµś¤’╝ÜĶ┐æµŚźķ╗×Õ£©µ░┤µś¤Ķ╗īķüōÕģ¦Õü┤ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéÕŹ│Ķ┐æµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝0.3075Õż®µ¢ćÕ¢«õĮŹńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆé

- ķćæµś¤Ķ╗īķüōń®┐ĶČŖÕ░ÅĶĪīµś¤’╝ÜĶ┐æµŚźķ╗×Õ£©ķćæµś¤Ķ╗īķüōÕģ¦Õü┤ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéÕŹ│Ķ┐æµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝0.7184Õż®µ¢ćÕ¢«õĮŹńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéķĆÖõĖĆÕ×ŗÕīģµŗ¼ķüĀµŚźķ╗×Õż¦µ¢╝0.7184Õż®Õ¢«õĮŹńÜäµ░┤µś¤Ķ╗īķüōń®┐ĶČŖÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéķÖżõ║å(594913) µäøµ┤øµ¤źĶĄ½Õ”«Õ¦å’╝īµēƵ£ēÕĘ▓ń¤źńÜäµ░┤µś¤Ķ╗īķüōń®┐ĶČŖÕ░ÅĶĪīµś¤’╝īķāĮµ╗┐ĶČ│ķĆÖõĖƵóØõ╗ČŃĆé(594913) µäøµ┤øµ¤źĶĄ½Õ”«Õ¦åńÜäķüĀµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝ķćæµś¤ńÜäĶ┐æµŚźķ╗×’╝īĶ┐æµŚźķ╗×ńĢźÕ░ŵ¢╝µ░┤µś¤ńÜäķüĀµŚźķ╗×ŃĆé

- ĶČŖÕ£░Õ░ÅĶĪīµś¤ńÜäĶ┐æµŚźķ╗×Õ░ŵ¢╝Õ£░ńÉāńÜäĶ┐æµŚźķ╗×0.9833 AUŃĆéķĆÖõĖĆńĄäÕīģµŗ¼õĖŖķØóńÜäµ░┤µś¤ÕÆīķćæµś¤Ķ╗īķüōń®┐ĶČŖĶĆģ’╝īõĮåµÄÆķÖżķś┐µÅÉÕ©£Õ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéÕ«āÕĆæķéäÕłåńé║

- ķś┐Õæ©ķéŻÕ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤µ£ēķ╗×µ©Īń│ŖÕ£░Õ«ÜńŠ®ńé║Õģʵ£ēĶłćÕ£░ńÉāńøĖõ╝╝ńÜäĶ╗īķüō’╝øÕŹ│Õģʵ£ēń┤ä1AUńÜäÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæõĖ”õĖöÕģʵ£ēõĮÄķøóÕ┐āńÄćÕÆīÕéŠĶ¦Æ[2]ŃĆéńö▒µ¢╝ķĆÖÕĆŗÕ«ÜńŠ®ńÜ䵩Īń│ŖµĆ¦’╝īõĖĆõ║øÕ▒¼µ¢╝ķś┐µÅÉÕ©£ŃĆüķś┐ĶĽńłŠŃĆüķś┐µ│óńŠģµł¢ķś┐ńÖ╗ńŠżńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤õ╣¤ÕÅ»õ╗źĶó½µŁĖķĪ×ńé║ķś┐Õæ©ķéŻÕ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéĶ®▓ĶĪōĶ¬×’╝łÕÉŹń©▒’╝ēńö▒Õż¬ń®║ńøŻĶ”¢Õ╝ĢÕģź’╝īõĖ”õĖŹµīćńÅŠµ£ēńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńŠż’╝øķś┐Õæ©ķéŻÕ×ŗńÜäõŠŗÕŁÉÕīģµŗ¼1991 VGÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆé

- Õ£░ńÉāńē╣µ┤øõ╝Ŗµś»õĮŹµ¢╝Õ£░µŚźń│╗ńĄ▒ńÜäL4ÕÆīL5µŗēµĀ╝µ£ŚµŚźķ╗×ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéÕŠ×Õ£░ńÉāĶĪ©ķØóĶ¦ĆÕ»¤Õł░’╝īÕ«āÕĆæÕ£©Õż®ń®║õĖŁńÜäõĮŹńĮ«Õ░ćÕø║Õ«ÜÕ£©Õż¬ķÖĮµØ▒Ķź┐ń┤ä60Õ║”ĶÖĢ’╝īńö▒µ¢╝õ║║ÕĆæÕéŠÕÉæµ¢╝õ╗źµø┤Õż¦ńÜäķø󵌟Õ║”ĶÆÉń┤óÕ░ÅĶĪīµś¤’╝īÕøĀµŁżÕŠłÕ░æÕ£©ķĆÖõ║øõĮŹńĮ«ķĆ▓ĶĪīĶÆÉń┤óŃĆéÕ░æµĢĖÕĘ▓ń¤źńÜäÕ£░ńÉāńē╣µ┤øõ╝ŖÕ░ÅÕ×ŗµś¤µś»2010 TK7ÕÆī2020 XL5ŃĆé

- Ķ┐æÕ£░Õ░ÅĶĪīµś¤µś»õĖĆÕĆŗÕīģńŠģĶɼĶ▒ĪńÜäĶĪōĶ¬×’╝īµ│øµīćĶ╗īķüōµÄźĶ┐æÕ£░ńÉāńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆéÕ«āÕ╣Šõ╣ÄÕīģµŗ¼õ║åõĖŖĶ┐░µēƵ£ēńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńŠż’╝īõ╗źÕÅŖķś┐ĶĽńłŠÕ×ŗÕ░ÅĶĪīµś¤

µłÉńŠżńĄÉķÜŖÕ£░ÕēŹÕŠĆńü½µś¤Ķ╗īķüō

Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČ

ńø┤µ¢╣Õ£¢ķĪ»ńż║õ║åÕøøÕĆŗµ£Ćń¬üÕć║ńÜ䵤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘń®║ķÜÖ’╝īõĖ”ÕÅ»ĶāĮÕŖāÕłåńé║Õģ¦ķā©ŃĆüõĖŁķ¢ōÕÆīÕż¢ķā©õĖ╗Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝Ü

ńø┤µ¢╣Õ£¢ķĪ»ńż║õ║åÕøøÕĆŗµ£Ćń¬üÕć║ńÜ䵤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘń®║ķÜÖ’╝īõĖ”ÕÅ»ĶāĮÕŖāÕłåńé║Õģ¦ķā©ŃĆüõĖŁķ¢ōÕÆīÕż¢ķā©õĖ╗Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝Ü

õĖ╗ÕĖČÕģ¦Õü┤ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝ła < 2.5 AU’╝ē

õĖ╗ÕĖČõĖŁķ¢ōńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝ł2.5 AU < a < 2.82 AU’╝ē

õĖ╗ÕĖČÕż¢Õü┤ńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤’╝ła > 2.82 AU’╝ē

ĶüÜķøåÕ£©µ£©µś¤Ķ╗īķüōõĖŖńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńŠżŃĆéÕ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČķĪ»ńż║ńé║ń┤ģĶē▓ŃĆé

ĶüÜķøåÕ£©µ£©µś¤Ķ╗īķüōõĖŖńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńŠżŃĆéÕ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČķĪ»ńż║ńé║ń┤ģĶē▓ŃĆé

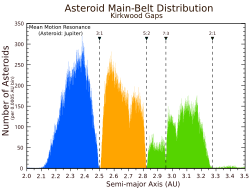

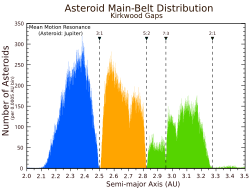

ńĄĢÕż¦ÕżÜµĢĖÕĘ▓ń¤źńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤Ķ╗īķüōõĮŹµ¢╝ńü½µś¤ÕÆīµ£©µś¤ńÜäĶ╗īķüōõ╣ŗķ¢ō’╝īÕż¦Ķć┤Õ£©2Õł░4AUõ╣ŗķ¢ōŃĆéńö▒µ¢╝µ£©µś¤Õ╝ĢÕŖøńÜäÕĮ▒ķ¤┐’╝īķĆÖõ║øÕ░ÅĶĪīµś¤ńäĪµ│ĢÕĮóµłÉĶĪīµś¤ŃĆéµ£©µś¤ńÜäÕ╝ĢÕŖøÕĮ▒ķ¤┐’╝īķĆÜķüÄĶ╗īķüōÕģ▒µī»’╝īµĖģÕć║õ║åÕ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČõĖŁńÜ䵤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘń®║ķÜÖ’╝īĶ®▓ń®║ķÜÖµ¢╝1874Õ╣┤ķ”¢µ¼ĪĶó½õĖ╣Õ░╝ńłŠ┬ʵ¤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘĶŁśÕłźÕć║õŠåŃĆé

Õ░ÅĶĪīµś¤Õ»åÕ║”µ£Ćķ½śńÜäÕŹĆÕ¤¤’╝łõĮŹµ¢╝2.06ÕÆī3.27 AUńÜ䵤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘń®║ķÜÖõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćõĮĵ¢╝ń┤ä0.3’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝30┬░’╝ēĶó½ń©▒ńé║õĖ╗Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČŃĆ鵤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘń®║ķÜÖÕÅ»õ╗źķĆ▓õĖƵŁźń┤░Õłåńé║’╝Ü

- Õģ¦Õü┤Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČ’╝Üńö▒µ¢╝3:1ńÜäµ£©µś¤Ķ╗īķüōÕģ▒µī»’╝īµ£ĆÕ╝║Õż¦ńÜ䵤»Õģŗõ╝ŹÕŠĘń╝║ÕÅŻÕģ¦ 2.50 AUŃĆéµ£ĆÕż¦ńÜ䵳ÉÕōĪµś»ńüČńź×µś¤ŃĆé

- Õ«āķĪ»ńäČķéäÕīģµŗ¼õĖĆÕĆŗĶó½ń©▒ńé║õĖ╗ÕĖČÕ░ÅĶĪīµś¤IńÜäńŠż’╝īÕ«āÕĆæńÜäÕŹŖķĢĘĶ╗ĖÕ£©2.3 AUÕł░2.5 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝18┬░ŃĆé

- õĖŁķ¢ōÕ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČ’╝ÜĶ╗īķüōĶłćµ£©µś¤µ£ēĶæŚ3:1ÕÆī5:2õ╣ŗķ¢ōńÜäÕģ▒µī»’╝īÕŠīĶĆģÕ£©2.82Õż®µ¢ćÕ¢«õĮŹŃĆéµ£ĆÕż¦ńÜ䵳ÉÕōĪµś»ń®Ćńź×µś¤’╝łń¤«ĶĪīµś¤’╝ēŃĆéķĆÖõĖĆńŠżķĪ»ńäČķéäÕłåńé║’╝Ü

- õĖ╗ÕĖČÕ░ÅĶĪīµś¤IIa’╝ÜÕģČÕŹŖķĢĘĶ╗ĖÕ£©2.5 AUÕÆī2.706 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝33┬░ŃĆé

- õĖ╗ÕĖČÕ░ÅĶĪīµś¤IIb’╝ÜÕŹŖķĢĘĶ╗ĖÕ£©2.706 AUÕÆī2.82 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝33┬░ŃĆé

- Õż¢Õü┤Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČ’╝ÜĶ╗īķüōĶłćµ£©µś¤Õ£©5:2ÕÆī2:1õ╣ŗķ¢ōÕģ▒µī»ŃĆéµ£ĆÕż¦ńÜ䵳ÉÕōĪµś»(10) Õüźńź×µś¤ŃĆéķĆÖõĖĆńŠżķ½öķĪ»ńäČÕÅłÕłåńé║’╝Ü

- õĖ╗ÕĖČÕ░ÅĶĪīµś¤IIIa’╝ÜÕģČÕŹŖķĢĘĶ╗ĖÕ£©2.82 AUÕÆī3.03 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćÕ░ŵ¢╝0.35’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝30┬░ŃĆé

- õĖ╗ÕĖČÕ░ÅĶĪīµś¤IIIb’╝ÜÕģČÕŹŖķĢĘĶ╗ĖÕ£©3.03 AUÕÆī3.27 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćÕ░ŵ¢╝0.35’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝30┬░ŃĆé

µ£©µś¤Ķ╗īķüōõĖŖńÜäÕģČÕ«āńŠżķ½ö

õĖ╗Õ░ÅĶĪīµś¤ÕĖČÕż¢µ£ēĶ©▒ÕżÜµł¢ÕżÜµł¢Õ░æõĖŹÕÉīńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ńŠż’╝īÕÅ»õ╗źķĆÜķüÄĶłćÕż¬ķÖĮńÜäÕ╣│ÕØćĶĘØķøóµł¢Õ╣ŠÕĆŗĶ╗īķüōÕģāń┤ĀńÜäńē╣Õ«ÜńĄäÕÉłõŠåÕŹĆÕłå’╝Ü

- ÕīłńēÖÕł®µŚÅ’╝ÜÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©1.78 AUÕł░2 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćÕ░ŵ¢╝0.18’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ£©16┬░Õł░34┬░õ╣ŗķ¢ōŃĆéÕ«āÕĆæõ╗ź(434) ÕīłńēÖÕł®ÕæĮÕÉŹ’╝īõĮŹµ¢╝ńü½µś¤Ķ╗īķüōÕż¢’╝īÕÅ»ĶāĮĶłćµ£©µś¤9:2Õģ▒µī»µł¢ńü½µś¤3:2Õģ▒µī»Õ░ÄĶć┤ŃĆé

- ń”ÅÕÉĵś¤µŚÅ’╝ÜÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©2.25 AUÕł░2.5 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćÕż¦µ¢╝0.1’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ£©18┬░Õł░32┬░õ╣ŗķ¢ōŃĆéõĖĆõ║øõŠåµ║ÉÕ░ćń”ÅÕÉĵś¤µŚÅÕ░ÅĶĪīµś¤ĶłćÕīłńēÖÕł®µŚÅÕ░ÅĶĪīµś¤µŁĖńé║õĖĆķĪ×’╝īõĮåķĆÖÕģ®ķĪ×Õ░ÅĶĪīµś¤õ╣ŗķ¢ōńÜäÕłåĶŻéµś»ń£¤Õ»”ńÜä’╝īķāĮµś»ńö▒Ķłćµ£©µś¤4:1ńÜäÕģ▒µī»Õ╝ĢĶĄĘńÜäŃĆéķĆÖõĖƵŚÅõ╗ź(25) ń”ÅÕÉĵś¤ÕæĮÕÉŹŃĆé

- ĶēŠńÉ│ķüöµŚÅ’╝ÜÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæ2.5 AUÕÆī0.4Ķć│Õż¦µ”é0.65ńÜäķøóÕ┐āńÄćŃĆéķĆÖõ║øÕż®ķ½öĶłćµ£©µś¤ńÜäÕģ▒µī»ńé║3:1’╝īĶłćÕ£░ńÉāńÜäÕģ▒µī»ńé║4:1ŃĆéĶ©▒ÕżÜĶēŠńÉ│ķüöµŚÅÕ░ÅĶĪīµś¤ńÜäĶ┐æµŚźķ╗×ķØ×ÕĖĖķØĀĶ┐æÕ£░ńÉāĶ╗īķüō’╝īÕøĀµŁżÕŠłķøŻĶ¦ĆµĖ¼Õł░ŃĆéĶēŠńÉ│ķüöµŚÅÕ░ÅĶĪīµś¤ŃĆīõĖŹŃĆŹÕ£©ń®®Õ«ÜńÜäĶ╗īķüōõĖŖ’╝īµ£ĆńĄéÕ░ćĶłćµ£©µś¤µł¢ķĪ×Õ£░ĶĪīµś¤ńøĖµÆ×ŃĆéķĆÖõĖƵŚÅõ╗ź(887) ĶēŠńÉ│ķüöÕæĮÕÉŹŃĆé

- µÖ║ńź×µś¤µŚÅ’╝ÜÕ░ÅĶĪīµś¤ńÜäÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©2.7Õł░2.8 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ£©30┬░Õł░38┬░õ╣ŗķ¢ōŃĆéõ╗ź(2) µÖ║ńź×µś¤ÕæĮÕÉŹŃĆé

- µĀ╝ķćīÕżĖµŚÅ’╝ÜĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©3.1 AUÕÆī3.27 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćÕż¦µ¢╝0.35ŃĆéķĆÖõ║øÕ░ÅĶĪīµś¤Ķłćµ£©µś¤ĶÖĢµ¢╝ń®®Õ«ÜńÜä2:1Õż®Õ╣│ÕŗĢ’╝īĶÖĢµ¢╝ķ½śÕéŠĶ¦ÆĶ╗īķüōŃĆéÕł░ńø«ÕēŹńé║µŁó’╝īÕĘ▓ń¤źńÜäÕż¦ń┤äµ£ē5Õł░10ķĪå’╝īÕģČõĖŁ(1362) µĀ╝ķćīÕżĖÕÆī(8373) Stephenguldµ£Ćńé║ń¬üÕć║ŃĆé

- ÕĤńź×µś¤µŚÅ’╝ÜÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©3.27AUÕÆī3.7AUõ╣ŗķ¢ō[3]’╝īķøóÕ┐āńÄćÕ░ŵ¢╝0.3[4]’╝īĶ╗īķüōÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝30┬░[3]ŃĆéķĆÖÕĆŗÕ░ÅĶĪīµś¤µŚÅõ╝╝õ╣ÄĶüÜķøåÕ£©Ķłćµ£©µś¤7:4Õģ▒µī»ńÜäÕæ©Õ£ŹŃĆéõ╗ź(65) ÕĤńź×µś¤ÕæĮÕÉŹ[4]ŃĆé

- ÕĖīńłŠķüöµŚÅ’╝ÜÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©3.7 AUÕÆī4.2 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īķøóÕ┐āńÄćÕż¦µ¢╝0.07’╝īÕéŠĶ¦ÆÕ░ŵ¢╝20┬░ŃĆéķĆÖõ║øÕ░ÅĶĪīµś¤Ķłćµ£©µś¤ÕĮóµłÉ3:2ńÜäÕģ▒µī»ŃĆéõ╗ź(153) ÕĖīńłŠķüöÕæĮÕÉŹŃĆé

- Õ£¢ÕŗƵŚÅ’╝ÜĶłćµ£©µś¤ĶÖĢµ¢╝4:3ńÜäÕģ▒µī»’╝īõĖ”õĖöõ╗ź(279) Õ£¢ÕŗÆÕæĮÕÉŹĶ®▓µŚÅŃĆéµ£¼µŚÅńÜäÕ░ÅĶĪīµś¤ķéäµ£ē(186024) 2001 QG207ÕÆī(185290) 2006 UB219[5]ŃĆé

- µ£©µś¤ńē╣µ┤øõ╝Ŗ’╝ÜÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©5.05 AUÕÆī5.4 AUõ╣ŗķ¢ō’╝īõĮŹµ¢╝µ£©µś¤ÕēŹÕŠī60┬░ĶÖĢńÜäÕģ®ÕĆŗµŗēµĀ╝µ£ŚµŚźķ╗×Õæ©Õ£ŹńÜäń┤░ķĢĘÕĮĵø▓ÕŹĆÕ¤¤ŃĆéõ╗źÕé│Ķ¬¬õĖŁńÜäńē╣µ┤øõ╝Ŗµł░ńłŁńÜäÕģ®ÕĆŗÕ░Źń½ŗķÖŻńć¤ÕæĮÕÉŹÕēŹÕŠīÕģ®ńŠż’╝øÕēŹÕ░Äķ╗×ńé║L4’╝īń©▒ńé║ÕĖīĶćśńŠż’╝īÕŠīķÜ©ķ╗×ńé║L5’╝īń©▒ńé║ńē╣µ┤øõ╝ŖńŠżŃĆéõ╗źÕé│Ķ¬¬õĖŁńÜäńē╣µ┤øõ╝Ŗµł░ńłŁńÜäÕģ®ÕĆŗÕ░Źń½ŗķÖŻńć¤ÕæĮÕÉŹÕēŹÕŠīÕģ®ńŠż’╝īÕÉäķÖżõ║åõĖĆÕĆŗõŠŗÕż¢’╝īµ»ÅÕĆŗń»Ćķ╗×õĖŁńÜäÕ░ŹĶ▒ĪķāĮµś»õ╗źĶĪØń¬üµ¢╣ńÜ䵳ÉÕōĪÕæĮÕÉŹńÜäŃĆé(617) ÕĖĢńē╣ńŠģÕģŗµ┤øµ¢»Õ£©ńē╣µ┤øõ╝ŖńŠżÕÆī(624) ĶĄ½Õģŗńē╣Õ£©ÕĖīĶćśńŠż’╝īĶó½Õł╗µäŵöŠńĮ«Õ£©µĢĄµ¢╣ķÖŻńć¤õĮ£ńé║õ┐śĶÖ£ŃĆé

Õ£©ÕĖīńłŠķüöµŚÅÕÆīµ£©µś¤ńē╣µ┤øõ╝Ŗõ╣ŗķ¢ōµ£ēõĖĆÕĆŗń”üÕŹĆ’╝łń▓ŚńĢźÕ£░Õ£©4.05Ķć│4.94 AU’╝ēŃĆéķÖżõ║å(279) Õ£¢ÕŗÆÕÆī228ķĪåĶ╗īķüōń£ŗĶĄĘõŠåÕż¦ÕżÜõĖŹń®®Õ«ÜńÜäńē®ķ½öÕż¢’╝īµ£©µś¤ńÜäÕ╝ĢÕŖøÕĘ▓ńČōÕ░ćµēƵ£ēńē®ķ½öķāĮµÄāÕć║õ║åķĆÖÕĆŗÕŹĆÕ¤¤ŃĆé

µ£©µś¤Ķ╗īķüōõ╗źÕż¢ńÜäńŠżķ½ö

µ£©µś¤Ķ╗īķüōõ╗źÕż¢ńÜäÕż¦ÕżÜµĢĖÕ░ÅĶĪīµś¤Ķó½Ķ¬Źńé║µś»ńö▒Õå░ÕÆīÕģČõ╗¢µÅ«ńÖ╝ńē®ńĄäµłÉŃĆéĶ©▒ÕżÜĶłćÕĮŚµś¤ńøĖõ╝╝’╝īõĖŹÕÉīõ╣ŗĶÖĢÕ£©µ¢╝Õ«āÕĆæĶ╗īķüōńÜäĶ┐æµŚźķ╗×ĶĘØķøóÕż¬ķÖĮÕż¬ķüĀ’╝īńäĪµ│Ģńöóńö¤µśÄķĪ»ńÜäÕ░ŠÕĘ┤ŃĆé

- ķüöµæ®ÕģŗµŚÅ’╝Üõ╗ź5335ķüöµæ®ÕģŗÕł®µ¢»ÕæĮÕÉŹ’╝īõ╣¤ń©▒ńé║ŃĆīµŁÉńē╣ńē╣ķø▓ńŠżŃĆŹŃĆéÕ«āÕĆæĶó½Õ«ÜńŠ®ńé║Պ׵ŁÉńē╣ķø▓ŃĆīĶÉĮõĖŗŃĆŹńÜäńē®ķ½ö’╝īÕøĀµŁżÕ«āÕĆæńÜäķüĀµŚźķ╗×ķĆÜÕĖĖõ╗ŹÕ£©Õż®ńÄŗµś¤õ╣ŗÕż¢’╝īõĮåÕ«āÕĆæńÜäĶ┐æµŚźķ╗×õĮŹµ¢╝Õģ¦Õż¬ķÖĮń│╗ŃĆéÕ«āÕĆæµ£ēÕŠłķ½śńÜäķøóÕ┐āńÄć’╝īµ£ēµÖéõ╣¤µ£ēÕŠłÕż¦ńÜäÕéŠĶ¦Æ’╝īÕīģµŗ¼ķĆåĶĪīĶ╗īķüōŃĆéķĆÖÕĆŗńŠżńÜäÕ«ÜńŠ®µ£ēõ║øµ©Īń│Ŗ’╝īÕÅ»ĶāĮĶłćÕĮŚµś¤µ£ēÕŠłÕż¦ńÜäķćŹń¢ŖŃĆé

- ÕŹŖõ║║ķ”¼µŚÅ’╝ÜÕģČÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕż¦Ķć┤Õ£©5.4AUÕÆī30AUõ╣ŗķ¢ōŃĆéÕ«āÕĆæńÅŠµÖéĶó½Ķ¬Źńé║µś»ĶĘ©µĄĘńÄŗµś¤Õż®ķ½öÕ£©ķüŁķüćµ░ŻµģŗÕĘ©µś¤ÕŠīŃĆīÕó£ĶÉĮŃĆŹńÜäŃĆéń¼¼õĖĆķĪåĶó½ńó║Ķ¬ŹńÜ䵜»(2060) Õć▒ķŠŹ’╝ł(944) ÕĖīķüöµłłõ╗źÕēŹÕĘ▓Ķó½ńÖ╝ńÅŠ’╝īõĮåµ▓Ƶ£ēĶó½ńó║Ķ¬Źńé║õĖĆķĪåõĖŹÕÉīńÜäĶ╗īķüōķĪ×Õłź’╝ēŃĆé

µĄĘńÄŗµś¤Ķ╗īķüōõĖŖµł¢Ķ╗īķüōÕż¢ńÜäńŠż

- µĄĘńÄŗµś¤ńē╣µ┤øõ╝Ŗ’╝ܵł¬Ķć│2020Õ╣┤2µ£ł’╝īÕģ▒µ£ē29ķĪåÕż®ķ½öŃĆéń¼¼õĖĆķĪåĶó½ńÖ╝ńÅŠńÜ䵜»2001 QR322ŃĆé

- µĄĘńÄŗµś¤Õż¢Õż®ķ½ö’╝łTNOs’╝ē’╝ܵś»µīćÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕż¦µ¢╝30 AUńÜäõ╗╗õĮĢµØ▒Ķź┐ŃĆéķĆÖń©«ÕłåķĪ×Õīģµŗ¼ÕÅżµ¤ÅÕĖČÕż®ķ½ö’╝łKBO’╝ēŃĆüķøóµĢŻńøżÕÆīµŁÉńē╣ķø▓ŃĆé

- ÕÅżµ¤ÅÕĖČÕż®ķ½öÕŠ×Õż¦ń┤ä30 AUÕ╗Čõ╝ĖÕł░50 AU’╝īõĖ”Õłåńé║õ╗źõĖŗÕŁÉķĪ×Õłź’╝Ü

- Õģ▒µī»Õż®ķ½ö’╝ÜõĮöµōÜĶłćµĄĘńÄŗµś¤ńÜäĶ╗īķüōÕģ▒µī»’╝īõĖŹÕīģµŗ¼µĄĘńÄŗµś¤ńē╣µ┤øõ╝ŖńÜä1:1Õģ▒µī»ŃĆé

- ÕåźµŚÅÕ░ÅÕż®ķ½ö’╝ܵś»Ķ┐äõ╗Ŗńé║µŁóµ£ĆÕĖĖĶ”ŗńÜäÕģ▒µī»KBO’╝īÕ░▒ÕāÅÕåźńÄŗµś¤õĖƵ©Ż’╝īĶłćµĄĘńÄŗµś¤µ£ē2:3ńÜäÕģ▒µī»ŃĆéķĆÖµ©ŻõĖĆķĪåÕż®ķ½öńÜäĶ┐æµŚźķ╗×ÕŠĆÕŠĆķØĀĶ┐æµĄĘńÄŗµś¤ńÜäĶ╗īķüō’╝łÕ░▒ÕāÅÕåźńÄŗµś¤õĖƵ©Ż’╝ē’╝īõĮåńĢČÕż®ķ½öÕł░ķüöĶ┐æµŚźķ╗×µÖé’╝īµĄĘńÄŗµś¤µś»Õ£©Õż®ķ½öÕēŹµ¢╣90Õ║”ÕÆīÕŠīµ¢╣90Õ║”õ╣ŗķ¢ōõ║żµø┐’╝īÕøĀµŁżµ▓Ƶ£ēńó░µÆ×ńÜäµ®¤µ£āŃĆéMPCÕ░ćõ╗╗õĮĢÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©39 AUÕÆī40.5 AUõ╣ŗķ¢ōńÜäÕż®ķ½öÕ«ÜńŠ®ńé║ÕåźµŚÅÕ░ÅÕż®ķ½öŃĆé(90482) õ║Īńź×µś¤ÕÆī (28978) õ╝ŖÕģŗĶź┐ń┐üµś»ķĆÖńŠżõĖŁÕĘ▓ń¤źµ£ĆµśÄõ║«ńÜäŃĆé

- ÕģČõ╗¢Õģ▒µī»’╝ÜÕ£©1:2Õģ▒µī»õĖŁµ£ēÕ╣ŠÕĆŗÕĘ▓ń¤źńÜäÕż®ķ½ö’╝īĶó½ń©▒ńé║ŃĆītwotinosŃĆŹ’╝īÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæńé║47.7 AU’╝īķøóÕ┐āńÄćńé║0.37ŃĆéÕ£©2:5’╝ł55 AUńÜäÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæ’╝ēŃĆü4:7ŃĆü4:5ŃĆü3:10ŃĆü3:5ÕÆī3:4Õģ▒µī»ńŁēÕģ▒µī»õĖŁµ£ēÕ╣ŠÕĆŗÕż®ķ½öŃĆé2:5Õģ▒µī»õĖŁµ£ĆÕż¦ńÜ䵜» (84522) 2002 TC302’╝ī3:10Õģ▒µī»õĖŁµ£ĆÕż¦ńÜ䵜»(225088) Õģ▒ÕĘźµś¤ŃĆé

- Õé│ńĄ▒ÕÅżµ¤ÅÕĖČÕż®ķ½ö’╝Üõ╣¤ń©▒ńé║QB1Õż®ķ½ö’╝łCubewano’╝īõ╗ź(15760) ķś┐ńłŠµ»öµü®ÕæĮÕÉŹ’╝īÕŠ×1992Õ╣┤ńÖ╝ńÅŠÕł░2018Õ╣┤ÕæĮÕÉŹ’╝īÕģČĶ橵ÖéÕÉŹń©▒ńé║(15760) 1992 QB1’╝ē’╝īÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæÕ£©Õż¦ń┤ä40.5 AUÕÆī47 AUõ╣ŗķ¢ōŃĆéQB1µś»ÕÅżµ¤ÅÕĖČõĖŁńÜäÕż®ķ½ö’╝īÕ«āÕĆæµ▓Ƶ£ēĶó½ķøóµĢŻ’╝īõ╣¤µ▓Ƶ£ēĶłćµĄĘńÄŗµś¤Õģ▒µī»ŃĆéµ£ĆÕż¦ńÜ䵜»ķ│źńź×µś¤ŃĆé

- ķøóµĢŻńøżÕż®ķ½ö’╝łSDOs’╝ē’╝ÜĶłćQB1ÕÆīÕģ▒µī»Õż®ķ½öõĖŹÕÉī’╝īķĆÜÕĖĖÕģʵ£ēķ½śÕéŠĶ¦ÆŃĆüķ½śķøóÕ┐āńÄćńÜäĶ╗īķüō’╝īÕģČĶ┐æµŚźķ╗×ĶĘØķøóµĄĘńÄŗµś¤Ķ╗īķüōõĖŹķüĀŃĆéÕ«āÕĆæĶó½Ķ¬Źńé║µś»ķüćÕł░µĄĘńÄŗµś¤ńÜäÕż®ķ½ö’╝īĶĆīĶó½ÕŠ×ÕĤµ£¼ķØĀĶ┐æķ╗āķüōõĖöµø┤Õ£ōńÜäĶ╗īķüōŃĆīµĢŻÕ░äŃĆŹŃĆéÕĘ▓ń¤źĶ│¬ķćŵ£ĆÕż¦ńÜäń¤«ĶĪīµś¤ķ¼®ńź×µś¤Õ▒¼µ¢╝ķĆÖõĖĆķĪ×ŃĆé

- ńŹ©ń½ŗÕż®ķ½ö’╝łµō┤Õ▒ĢķøóµĢŻńøż’╝ē’╝ÜķĆÜÕĖĖķ½śÕ║”µ®óÕ£ō’╝īķØ×ÕĖĖÕż¦ńÜäĶ╗īķüōķ½śķüöÕ╣ŠńÖŠAU’╝īĶ┐æµŚźķ╗×ķøóµĄĘńÄŗµś¤ńÜäĶ╗īķüōÕż¬ķüĀ’╝īńäĪµ│ĢńÖ╝ńö¤õ╗╗õĮĢķćŹÕż¦ńÜäńøĖõ║ÆõĮ£ńö©ŃĆéµō┤Õ▒ĢķøóµĢŻńøżńÜäõĖĆÕĆŗµø┤ÕģĖÕ×ŗńÜ䵳ÉÕōĪµś»(148209) 2000 CR105ŃĆé.

- ķĪ×Ķ│ĮÕŠĘÕ©£Õż®ķ½ö’╝ÜĶ┐æµŚźķ╗×ķøóµĄĘńÄŗµś¤Ķ╗īķüōÕŠłķüĀńÜäÕż®ķ½öŃĆéķĆÖÕĆŗńŠżķ½öµś»õ╗źµ£ĆĶæŚÕÉŹńÜ䵳ÉÕōĪ(90377) Ķ│ĮÕŠĘÕ©£ÕæĮÕÉŹńÜäŃĆ鵳¬Ķć│2020Õ╣┤’╝īķĆÖõĖĆķĪ×ÕłźõĖŁÕŬµ£ē4ķĪåÕż®ķ½öĶó½ńó║Ķ¬Ź’╝īõĮåµōܵćĘń¢æķéäµ£ēµø┤ÕżÜŃĆé

- µŁÉńē╣ķø▓µś»õĖĆÕĆŗÕüćĶ©ŁńÜäÕĮŚµś¤ķø▓’╝īÕ╣│ÕØćĶ╗īķüōÕŹŖÕŠæń┤äÕ£©50,000 AUÕł░100,000 AUõ╣ŗķ¢ōŃĆéÕ░ܵ£¬µ¬óµĖ¼Õł░µŁÉńē╣ķø▓ńÜäÕż®ķ½ö’╝øķĆÖń©«ÕłåķĪ×ńÜäÕŁśÕ£©ÕŬµś»ÕŠ×ķ¢ōµÄźĶŁēµōÜõĖŁµÄ©µ¢ĘÕć║õŠåńÜäŃĆéõĖĆõ║øÕż®µ¢ćÕŁĖÕ«ČÕĘ▓ńČōÕłØµŁźÕ░ć(90377) Ķ│ĮÕŠĘÕ©£ĶłćÕģ¦µŁÉńē╣ķø▓Ķü»ń╣½ĶĄĘõŠåŃĆé

ńøĖķŚ£µóØńø«

ÕÅāĶĆāĶ│ćµ¢Ö

- ^ JPL Small-Body Database Search Engine: Q < 0.983 (AU). JPL Solar System Dynamics. [21 December 2017]. ’╝łÕĤզŗÕåģÕ«╣ÕŁśµĪŻõ║Ä2017-03-05’╝ē.

- ^ de la Fuente Marcos, C.; de la Fuente Marcos, R. Geometric characterization of the Arjuna orbital domain. Astronomische Nachrichten. February 12, 2015, 336 (1): 5ŌĆō22. Bibcode:2015AN....336....5D. arXiv:1410.4104ŌĆ»

. doi:10.1002/asna.201412133.

. doi:10.1002/asna.201412133.

- ^ 3.0 3.1 Carruba, V.; Domingos, R. C.; Nesvorn├Į, D.; Roig, F.; Huaman, M. E.; Souami, D. A multidomain approach to asteroid families' identification. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. August 2013, 433 (3): 2075ŌĆō2096. Bibcode:2013MNRAS.433.2075C. S2CID 118511004. arXiv:1305.4847ŌĆ»

. doi:10.1093/mnras/stt884.

. doi:10.1093/mnras/stt884.

- ^ 4.0 4.1 Elkins-Tanton, Linda T. Linda T. Elkins-Tanton ŌĆō Asteroids, Meteorites, and Comets (2010) ŌĆō Page 96 (Google Books). Infobase. 2010. ISBN 978-1-4381-3186-3.

- ^ Bro┼Š, M.; Vokrouhlick├Į, D. Asteroid families in the first-order resonances with Jupiter. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2008, 390 (2): 715ŌĆō732. Bibcode:2008MNRAS.390..715B. arXiv:1104.4004ŌĆ»

. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13764.x.

. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13764.x.

Õż¢ķā©ķĆŻńĄÉ