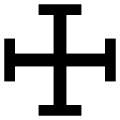

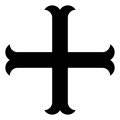

Òé»Òâ¡Òé╣ (þ┤ïþ½áÕ¡ª) Argent, a cross Gules Òé»Òâ¡Òé╣´╝êÞï▒: CrossÒÇüõ╗Å: CroixÒÇüÕÅñõ╗Å: Crois, Croyz´╝ëÒü»ÒÇüþ┤ïþ½áÕ¡ªÒü½ÒüèÒüæÒéïÒÇüÕ╣àÕ║âÒü«Õ©»ÒüîÕ×éþø┤Òü½õ║ñÒéÅÒéèÒÇü4µ£¼Òü«ÞàòÒüîÒéÀÒâ╝Òâ½ÒâëÕÅêÒü»ÒâòÒéúÒâ╝Òâ½ÒâëÒü«õ©èõ©ïÕÀªÕÅ│Òü«þ½»Òü¥ÒüºÒéÅÒüƒÒéïÕìüÕ¡ùÒü«Õ¢óÒéÆÒüùÒüƒÒâüÒâúÒâ╝Òé©ÒüºÒüéÒéïÒÇéÒâòÒéºÒé╣Òü¿ÒâÜÒéñÒâ½ÒéÆõ║ñÕÀ«ÒüòÒüøÒüƒÒééÒü«Òü¿µìëÒüêÒéïÒüôÒü¿ÒééÒüºÒüìÒéï[1][2]ÒÇéÒü¥ÒüƒÒÇüÕìüÕ¡ùÒéÆÕÅûÒéèÕàÑÒéîÒüƒÒâüÒâúÒâ╝Òé©Òü«þÀÅþº░ÒüºÒüéÒéïÒÇéÒâüÒâ╝ÒâòÒÇüÒâòÒéºÒé╣ÒÇüÒâÜÒéñÒâ½ÒÇüÒâÖÒâ│ÒâëÒÇüÒéÀÒéºÒâûÒâ¡Òâ│ÕÅèÒü│ÒéÁÒâ½Òé┐ÒéñÒéóÒâ╝Òü½ÕèáÒüêÒüªÒÇüþ┤ïþ½áÕ¡ªÒü«Õƒ║µ£¼þÜäÒü¬Òé¬Òâ╝ÒâçÒéúÒâèÒâ¬Òâ╝Òü«ÒüåÒüíÒü«1ÒüñÒüºÒüéÒéï[3][4][5]ÒÇéÒé¡Òâ¬Òé╣ÒâêµòÖÒü¿Òü«Úûóõ┐éÒéƵäÅÕæ│ÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒééÕñÜÒüäÒÇé ÞºúÞ¬¼ÒééÒüúÒü¿ÒééÕƒ║µ£¼þÜäÒü¬Òé»Òâ¡Òé╣Òü«Õ¢óþèÂÒü»ÒÇü4µ£¼Òü«ÞàòÒü«ÚòÀÒüòÒüîÒü╗Òü╝ÕØçþ¡ëÒüºÒÇüõ║ñþé╣Òü»Òé¿Òé╣Òé½ÒââÒéÀÒâúÒâ│Òü«Òü╗Òü╝õ©¡Õñ«ÒÇüÒüÖÒü¬ÒéÅÒüíÒâòÒéºÒé╣Òâ╗ÒâØÒéñÒâ│ÒâêÒéÆÚÇÜÚüÄÒüÖÒéïÒééÒü«Òü¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒéïÒüîÒÇüÒé¿Òé╣Òé½ÒââÒéÀÒâúÒâ│Òü«Õ¢óþèÂÒü½ÒééÕ¢▒Úƒ┐ÒüòÒéîÒéïÒüƒÒéüÒÇüÒü╗Òü¿ÒéôÒü®Òü«Õá┤ÕÉêþ©ªÒü«ÞàòÒéêÒéèÒé鵿¬Òü«ÞàòÒü«Òü╗ÒüåÒüîþƒ¡Òüä[3]ÒÇéÒé»Òâ¡Òé╣Òü«Õ╣àÒü»ÒâòÒéúÒâ╝Òâ½ÒâëÒü«5ÕêåÒü«1þ¿ïÕ║ªÒü¿ÒüòÒéîÒÇüÒé»Òâ¡Òé╣Òü«õ©èÒü½µø┤Òü½ÕêÑÒü«ÒâüÒâúÒâ╝Òé©ÒüîÚçìÒü¡ÒéëÒéîÒüªÒüäÒéïÕá┤ÕÉêÒü»3ÕêåÒü«1þ¿ïÕ║ªÒüºÒüéÒéï[1]ÒÇé Òé»Òâ¡Òé╣Òâ╗Òé»Òâ╝ÒâÜÒâë Argent, a cross couped Gules Òé»Òâ¡Òé╣Òâ╗Òé»Òâ╝ÒâÜÒâë (Cross couped) Òü»ÒÇüÒé»Òâ¡Òé╣Òü«4µ£¼Òü«ÞàòÒéÆÞàòÒü«µû╣ÕÉæÒü½Õ»¥ÒüùÒüªÕ×éþø┤Òü½ÕêçÒéèÒÇüÒâòÒéúÒâ╝Òâ½ÒâëÒü«þ½»Òü½ÚüöÒüùÒü¬ÒüäÒéêÒüåÒü½þƒ¡ÒüÅÒüùÒüƒÒééÒü«ÒüºÒüéÒéïÒÇéÒé»Òâ¡Òé╣Òâ╗ÒâÆÒâÑÒâ╝ÒâƒÒââÒâåÒéú (cross humetty) Òü¿Þ¿ÿÞ┐░ÒüòÒéîÒéïÒüôÒü¿ÒééÒüéÒéï[6]ÒÇéþ┤ïþ½áÒü«õ©¡Òü½ÒüƒÒüá1ÒüñÒü«Òé»Òâ¡Òé╣ÒéÆþ¢«ÒüÅÕá┤ÕÉêÒüºÒÇüÞàòÒéÆþƒ¡ÒüÅÒüÖÒéïÒü¿ÒüìÒü½µÿÄþñ║þÜäÒü½þö¿ÒüäÒéëÒéîÒéïÒÇéÒüôÒü«ÒéêÒüåÒü¬ÕìüÕ¡ùÒü»Òé░Òâ¬Òâ╝Òé»Òâ╗Òé»Òâ¡Òé╣ (Greek cross) Òü¿ÒééÕæ╝Òü░Òéî[3]ÒÇüÞÁñÕìüÕ¡ùÒéäþÀæÕìüÕ¡ùÒü¬Òü®Òé¡Òâ¬Òé╣ÒâêµòÖÒü¿Òü»þø┤µÄÑÚûóõ┐éÒüùÒü¬ÒüäÒéÀÒâ│Òâ£Òâ½Òâ╗Òâ×Òâ╝Òé»ÒéäÒé╣ÒéñÒé╣Òü«Õø¢µùùÒéÆÒü»ÒüÿÒéüÒü¿ÒüÖÒéïÕÉäÕø¢Òü«Õø¢µùùÒü½ÒééµÄíþö¿ÒüòÒéîÒüªÒüäÒéïÒüîÒÇüÕÅñÕà©þÜäÒü¬þ┤ïþ½áÕ¡ªõ©èÒü«þö¿Þ¬×Òü¿ÒüùÒüªÒü»Õ«Üþ¥®ÒüòÒéîÒüªÒüèÒéëÒüÜÒÇüÕƒ║µ£¼þÜäÒü½ cross couped ÕÅêÒü» cross humetty Òü¿Þ¿ÿÞ┐░ÒüòÒéîÒéïÒÇé Òé»Òâ¡Òé╣Òâ¼ÒââÒâêÒé»Òâ¡Òé╣Òâ¼ÒââÒâê´╝êÞï▒: CrossletÒÇüõ╗Å: Croissette, Petit croix´╝ëÒü»ÒÇü1ÒüñÒü«þ┤ïþ½áÒü½Òé»Òâ¡Òé╣ÒéÆ2Òüñõ╗Ñõ©èÞ¿ÿÞ┐░ÒüÖÒéïÕá┤ÕÉêÒü½þö¿ÒüäÒéïÒÇéÒé»Òâ¡Òé╣Òüî2ÒüñÕÅêÒü»3ÒüñÒüáÒüæÒü«Õá┤ÕÉêÒü»ÒÇü crosses ÕÅêÒü» crosslets Òü«Òü®ÒüíÒéëÒüºÞ¿ÿÞ┐░ÒüùÒüªÒééÒéêÒüä[7]ÒÇé2Òüñõ╗Ñõ©èÒé»Òâ¡Òé╣ÒéÆþö¿ÒüäÒéïÕá┤ÕÉêÒü»ÒâòÒéúÒâ╝Òâ½ÒâëÒü«õ©èõ©ïÕÀªÕÅ│Òü«þ½»Òü½ÚüöÒüÖÒéïÒéêÒüåÒü½Òé»Òâ¡Òé╣ÒéƵÅÅÒüÅÒü¿Òüèõ║ÆÒüäÒü½ÒüÂÒüñÒüïÒüúÒüªÒüùÒü¥ÒüåÒüƒÒéüÒÇüÒüØÒéîÒéëÒü»Õ┐àþäÂþÜäÒü½Òé»Òâ╝ÒâÜÒâëÒüòÒéîÒéïÒÇéÒüØÒü«ÒüƒÒéüÒÇüthree crosses Òü¿Þ¿ÿÞ┐░ÒüùÒüªÒééÒÇü three crosslets Òü¿Þ¿ÿÞ┐░ÒüùÒüªÒééþ┤ïþ½áÒü«ÞªïÒüƒþø«Òü»ÕÉîÒüÿÒü½Òü¬Òéï[7]ÒÇé4Òüñõ╗Ñõ©èÒü«Õá┤ÕÉêÒü»Òé»Òâ¡Òé╣Òâ¼ÒââÒâêÒü¿ÒüòÒéîÒü¬ÒüæÒéîÒü░Òü¬ÒéëÒü¬Òüä[7][8][9]ÒÇéÒüƒÒüáÒüùÒÇüõ¥ïÕñûÒééÒüéÒéèÒÇüÒé»Òâ¡Òé╣Òü¿õ╗ûÒü«ÒâüÒâúÒâ╝Òé©ÒéÆ1ÕêùÒü½õ©ªÒü╣ÒüƒÒüäÕá┤ÕÉêÒü¬Òü®Òü½Òü»Òé»Òâ¡Òé╣Òâ¼ÒââÒâêÒéÆÕìÿµò░Òüºþö¿ÒüäÒéïÒüôÒü¿ÒüîÒüéÒéï[10]ÒÇé ÒâÖÒâ│ÒâëÒü«ÒâçÒéúÒâƒÒâïÒâÑÒâåÒéúÒâûÒüºÒüéÒéïÒâÖÒâ│ÒâëÒâ¼ÒââÒâê (bendlet) Òü¬Òü®Òü«Þ¬×Òü¿ÒéêÒüÅõ╝╝ÒüªÒüäÒéïÒüîÒÇüÒé»Òâ¡Òé╣Òâ¼ÒââÒâêÒü»Òé»Òâ¡Òé╣ÒüØÒü«ÒééÒü«ÒüºÒüéÒéïÒüƒÒéüÒâçÒéúÒâƒÒâïÒâÑÒâåÒéúÒâûÒü¿ÒüùÒüªÒü»Õ«Üþ¥®ÒüòÒéîÒü¬ÒüäÒÇéÒü¥ÒüƒÒÇüÒé»Òâ¡Òé╣Òü½þÂÜÒüæÒüª corss crosslet Òü¿Þ¿ÿÞ┐░ÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒüºÒé»Òâ¡Òé╣Òü«4µ£¼Òü«ÞàòÒü½µø┤Òü½Õ©»ÒéÆÕ×éþø┤Òü½õ║ñÕÀ«ÒüòÒüøÒüªÕ░ÅÕìüÕ¡ùÒü½ÒüÖÒéïÒüôÒü¿ÒéƵäÅÕæ│ÒüÖÒéïÒÇé þ¿«Úí×ÔåÆÞ®│þ┤░Òü»ÒÇîÕìüÕ¡ù ┬º þ¿«Úí×ÒÇìÒéÆÕÅéþàº

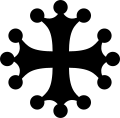

Òé»Òâ¡Òé╣Òü½Òü»Òé¬Òâ╝ÒâçÒéúÒâèÒâ¬Òâ╝ÒéÆÕɽÒéÇõ╗ûÒü«ÒüéÒéëÒéåÒéïÒâüÒâúÒâ╝Òé©Òü½Úí×ÒéÆÞªïÒü¬ÒüäÒü╗Òü®µò░ÕñÜÒüÅÒü«þ¿«Úí×´╝êÒâÉÒâ¬Òé¿Òâ╝ÒéÀÒâºÒâ│´╝ëÒüîÒüéÒéï[2]ÒÇéÒüØÒü«þ¿«Úí×Òü»30þ¿«ÞÂà[2]ÒÇü50þ¿«ÞÂà[2]ÒÇü300þ¿«ÞÂà[11]Òü¬Òü®Þ½©Þ¬¼µºÿÒÇàÒüºÒüéÒéïÒüîÒÇü19õ©ûþ┤ÇÒü«þ┤ïþ½áÕ«ÿÒü«õ©¡Òü½Òü»450þ¿«[2]ÒééÒü«Òé»Òâ¡Òé╣Òü«Òâ¬Òé╣ÒâêÒéÆõ¢£µêÉÒüùÒüƒÞÇàÒééÒüäÒüƒÒü¿ÒüòÒéîÒéïÒÇéÒüØÒü«ÒüåÒüíõ╗úÞí¿þÜäÒü¬ÒééÒü«ÒéƵ¼íÒü½µîÖÒüÆÒéïÒÇé

Þäܵ│¿

ÚûóÚÇúÚáàþø«ÕñûÚâ¿Òâ¬Òâ│Òé» |

Portal di Ensiklopedia Dunia

![Òé»Òâ¡Òé╣Òâ╗ÒâæÒâåÒéú Cross patty (Cross patt├®e) Òé»Òâ¡Òé╣Òâ╗ÒâòÒé®Òâ╝ÒâƒÒâ╝[12] Cross formy ´╝êÒé│ÒâóÒâ│Òé║´╝ë](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Cross-Pattee-Heraldry.svg/120px-Cross-Pattee-Heraldry.svg.png)

![Òé»Òâ¡Òé╣Òâ╗Òé½Òâ½Òâ┤ÒéíÒâ¬Òâ╝[13] Cross calvary ´╝êÒé│ÒâóÒâ│Òé║´╝ë](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Calvary_cross.svg/120px-Calvary_cross.svg.png)