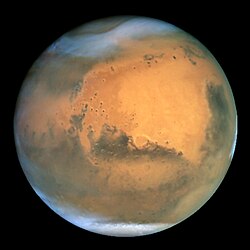

グセフ (火星のクレーター)

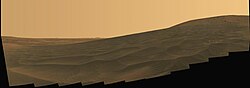

„Ç∞„Ǫ„ÉïÔºàËã±: GusevÔºâ„ÅØ„ÄÅÁÅ´Êòü„ÅÆ˵§ÈÅ쉪òËøëÂçóÁ∑Ø14Â∫¶30ÂàÜ Êù±Áµå175Â∫¶24ÂàÜÔªø / ÔªøÂçóÁ∑Ø14.5Â∫¶ Êù±Áµå175.4Â∫¶„Å´‰ΩçÁΩÆ„Åô„Çã„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇÁõ¥ÂæÑ„ÅØ166km„Åß„ÄÅÁ¥Ñ30ÂÑÑÂπ¥~40ÂÑÑÂπ¥Ââç„Å´ÂΩ¢Êàê„Åï„Çå„Åü„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„ÅÆÂêçÂâç„ÅØ„ÄÅ1976Âπ¥„Å´„É≠„Ç∑„Ç¢„ÅÆ19‰∏ñÁ¥Ä„ÅƧ©ÊñáÂ≠¶ËÄÖ„Éû„Éà„É¥„Ç߄ǧ„ɪ„Ç∞„Ǫ„Éï„Åã„ÇâÂêç„Å•„Åë„Çâ„Çå„Åü„ÄÇ „Ç∞„Ǫ„Éï„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„Å´„ÅØ„Éû„ɺ„Éá„Ç£„ÉÝÊ∏ìË∞∑„Å®Âêç„Å•„Åë„Çâ„Çå„ÅüË∞∑„ÅåÊé•Á∂ö„Åó„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅÈÅéÂ骄ÅÆÁÅ´Êòü„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅÊ∂≤‰Ωì„ÅÆÊ∞¥„Åã„ÄÅÊ∞¥„Å®Ê∞∑„Åå„Åì„ÅÆ„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„ŴʵńÇåË溄Çì„Åß„ÅÑ„Åü„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÂΩìÊôÇ„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„ÅØ„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺÊπñ„Å®„Å™„Å£„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ3,000 ft (910 m)„ÇÇ„ÅÆÂÝÜÁ©çÁâ©„ÅßÊ∫Ä„Åü„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„Å®„Åø„Çâ„Çå„Çã„ÄÇ„ÅÑ„Åè„ŧ„Åã„ÅÆÈú≤Âá∫„Åó„ÅüÂú∞±§„Å´„Çà„Ç䱧Áä∂„ÅÆÊßãÈÄÝ„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅåÁ™∫„Åà„ÄʼnΩï‰∫∫„Åã„ÅÆÁÝîÁ©∂ËÄÖ„ÅØ„Éû„ɺ„Éá„Ç£„ÉÝÊ∏ìË∞∑„Å®„ÅÆÊé•Á∂öÈÉ®‰ªòËøë„ÅØÂú∞ÁêÉ„Åß˶ã„Çâ„Çå„Çã„Çà„ÅÜ„Å™‰∏âËßíÂ∑û„Åß„ÅÇ„Çã„Å®‰∏ªÂºµ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Çà„ÅÜ„Å™‰∏âËßíÂ∑û„ÅØÂú∞ÁêÉ„Åß„Å؉∏ĉ∏áÂπ¥„Åã„ÇâÂçʼn∏áÂπ¥„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÊôÇÈñì„Çí„Åã„Åë„ŶÂΩ¢Êàê„Åï„Çå„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„Äʼn∏âËßíÂ∑û„ÅÆÂ≠òÂú®„ÅØÊ∞¥„ÅÆʵńÇå„ÅåÈï∑Êúü„Å´Ê∏°„ÇäÁ∂ö„ÅфŶ„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„ÇíÁ§∫ÂîÜ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ˪åÈÅì‰∏ä„Åã„Çâ„ÅÆÊòÝÂÉè„Åß„ÇÇ„ÄÅÂÆüÈöõ„Å´„Éû„ɺ„Éá„Ç£„ÉÝÊ∏ìË∞∑„Åã„Çâ‰æõÁµ¶„Åï„Çå„ÅüÊ∞¥„Å´„Çà„Çä„ÄÅÂ∑®Â§ß„Å™Êπñ„ÅåÂ≠òÂú®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Åì„Å®„ÅåË™≠„ÅøÂèñ„Çå„Çã„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ„Åù„ÅÆʵńÇå„Åå„ÇÜ„Å£„Åè„ÇäÊåÅÁ∂ö„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Åã„ÄÅ„Åù„Çå„Å®„ÇÇÁàÜÁô∫ÁöÑ„ÅßÊñ≠Á∂ö„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Å£„Åü„Åã„ÄÅ„Åæ„Åü„ÅØ„Åù„ÅÆÁµÑ„ÅøÂêà„Çè„Åõ„Åã„Åæ„Åß„ÅØÂàÜ„Åã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Å™„ÅÑ„ÄÇ  „Åæ„Åü„ÄÅË°õÊòüÂÜôÁúü„Åã„Çâ„ÅØ„Ç∞„Ǫ„Éï„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„ÅÆÂ∫ïÈù¢„Ŵ°µÊóãÈ¢®„ÅÆÁóïË∑°„ÇÇÁ¢∫Ë™ç„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åü„ÄÇÂæå„Å´ÁùÄÈô∏„Åó„Åü„Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„ÅØÂú∞‰∏ä„Åã„Çâ„ÅÆ°µÊóãÈ¢®„ÅÆÊíÆÂΩ±„Å´ÊàêÂäü„Åó„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ„Åù„Åƺ∑È¢®„ÅØ„É≠„ɺ„Éê„ɺ„ÅƧ™ÈôΩÈõªÊ±Ý„Éë„Éç„É´„ÅÆʱö„Çå„Çí„ÇÇÂêπ„ÅçÈ£õ„Å∞„Åó„ÄÅÈï∑Êúü„Å´Ê∏°„ÇãÊé¢Á¥¢„ÇíÊîØ„Åà„Åü‰∏ÄÂõÝ„Å®„ÇÇ„Å™„Å£„Åü„ÄÇ 2004Âπ¥1Êúà3Êó•„ÄÅ„Ç∞„Ǫ„Éï„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„Å´„Ç¢„É°„É™„Ç´Ëà™Á©∫ÂÆáÂÆô局 (NASA) „ÅÆ2Ê©ü„ÅÆ„Éû„ɺ„Ç∫„ɪ„Ç®„ÇØ„Çπ„Éó„É≠„ɨ„ɺ„Ç∑„Éß„É≥„ɪ„É≠„ɺ„Éê„ɺ„ÅÆÊúÄÂàù„ÅÆÊ©ü‰Ωì„ÄÅ„Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„ÅåÁùÄÈô∏„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„ÅƉªòËøë„ÅÆ„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„Å´Êó©„ÅÑÊôljª£„ÅÆÈú≤Âá∫„Åó„ÅüÂÝÜÁ©çÁâ©„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÇíÊúüÂæÖ„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Å£„Åü„Åå„ÄÅÁùÄÈô∏Âú∞ÁÇπÂë®Ëæ∫„ÅÆ„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„ÅØÊ∫∂Â≤©„Ŵ˶܄Çè„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Å∞„Åã„Çä„Åß„ÄÅÁÝîÁ©∂„ÅÆ„Åü„ÇÅ„ÅÆÂü∫Áõ§Â≤©„Çíʨ݄Åè„ÄÅÊúüÂæÖ„ÅØ„Åö„Çå„ÅÆ„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Å£„Åü„ÄÇÊé¢ÊüªÊ©ü„ÅØÊúÄÁµÇÁöÑ„Å´„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢„ɪ„Éí„É´„Ç∫„Å®„ÅÑ„Å܉∏ò„Å´Âêë„Åã„ÅÑ„ÄÅ„Åù„ÅÆÂ≤©Áü≥„Åã„Çâ„ÄÅÂ觉ª£„Å´„Åä„ÅфŶÂ∞ëÈáè„Å™„Åå„Çâ°©ÂàÜÊøÉÂ∫¶„ÅÆÈ´ò„ÅÑÊ∞¥„Å®Áõ∏‰∫í‰ΩúÁÅå„ÅÇ„Å£„ÅüÁóïË∑°„ÇíÁô∫˶ã„Åó„Åü[2]„Åå„ÄÅ„Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„Å´Á∂ö„ÅèÊ©ü‰Ωì„Åß„ÅÇ„Çã„Ç™„Éù„ÉÅ„É•„Éã„ÉÜ„Ç£„ÅÆÁùÄÈô∏Âú∞ÁÇπ„ÅÝ„Å£„Åü„É°„É™„Éá„Ç£„Ç¢„ÉãÂπ≥Âéü„Å®„ÅØÁ®ãÈÅÝ„ÅÑÂú∞ÁÇπ„ÅÝ„Å£„Åü„ÄÇ „Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„ÅåÁÅ´Êòü„ÅßÁô∫˶ã„Åó„ÅüÂ≤©Áü≥„Å®Èâ±Áâ©„Ç∞„Ǫ„Éï„ÅÆÂπ≥Âéü„Å´„ÅÇ„ÇãÂ≤©Áü≥„ÅØÁéÑÊ≠¶Â≤©„Åß„ÄÅ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÄÅ˺ùÁü≥„ÄÅÊñúÈï∑Áü≥„ÄÅÁ£ÅÈâÑÈⱄŮ„ÅÑ„Å£„ÅüÈâ±Áâ©„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Äʼn∏ç˶èÂâá„Å™ÂæÆÁ≤íÂ≠ê„ÅÆÁ©¥„Åå„ÅÇ„Çã„Åü„ÇÅÁŴ±±ÊÄßÁéÑÊ≠¶Â≤©„Å®ÊÄù„Çè„Çå„ÇãÔºàÂú∞Ë≥™Â≠¶ËÄÖ„ÅØÂ∞èËÉû„ÇÑÊô∂Ê¥û„Åå„ÅÇ„Çã„ÅÝ„Çç„ÅÜ„Å®Ëø∞„Åπ„Ŷ„ÅÑ„ÇãÔºâ[3][4]„ÄÇÂπ≥Âéü„Å´„ÅÇ„ÇãÂúü£å„ÅƄŪ„Å®„Çì„Å©„ÅØÂú∞ÂÖÉ„Å´„ÅÇ„ÇãÂ≤©Áü≥„ÅåÂ¥©„Çå„ÅüÊôÇ„Å´„Åß„Åç„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÄÅÈöïÁü≥„Åã„ÇâÂΩ¢Êàê„Åï„Çå„Åü‰∏ÄÈÉ®„ÅÆÂúü£å„Åã„Çâ„ÅØÈ´ò„ɨ„Éô„É´„ÅÆ„Éã„ÉɄDZ„ɴʧúÂá∫„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[5]„ÄÇÂàÜÊûê„Å´„Çà„Çå„Å∞Â≤©Áü≥„ÅØÂæÆÈáè„ÅÆÊ∞¥„Å´„Çà„Å£„Ŷ˪ΩÂæƄř§âÂåñ„ÅØ„ÅÇ„Çã„Å®„Åï„Çå„ÄŧñÂÅ¥„ÅÆË¢´Ë¶Ü„ÇÑÂÜÖÂÅ¥„ÅÆˣDŽÅëÁõÆ„ÅØËá≠Á¥ÝÂåñÂêàÁâ©„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„Åã„Å®„Åï„Çå„Çã„Éü„Éç„É©„É´„ÇíÂê´„ÇÄÊ∞¥„Å´„Çà„Å£„ŶÁîüÊàê„Åï„Çå„Åü„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„Åã„Å®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÂÖ®„Ŷ„ÅÆÂ≤©Áü≥„ÅØ°µ„Åß˶܄Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∏ä‰∏ÄÁ®ÆÈ°û‰ª•‰∏ä„ÅÆÈâ±Áâ©„Åß„Åß„Åç„ÅüÁ°¨„ÅѧñÁöÆ„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÂ≤©Áü≥ÁÝîÁ£®Ë£ÖÁΩÆ„ÅßÁÝîÂâä„Åó„Å™„Åå„Çâ§ñÁöÆ„ÇíÂâ•„Åè„Åì„Å®„ÅÆ„Åß„Åç„ÇãÂ≤©Áü≥„ÇÇ„ÅÇ„Çã[6]„ÄÇ „Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢„ɪ„Éí„É´„Ç∫„Å´„ÇÇÊï∞Á®ÆÈ°û„ÅÆÂ≤©Áü≥„Åå„ÅÇ„Çä„ÄÅÊ∞¥„Å´„Çà„Çã§âÂåñ„Åå˶ã„Çâ„Çå„Çã„Åå§ßÈáè„ÅÆÊ∞¥„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Çè„Åë„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„ÄÇ „Ç∞„Ǫ„Éï„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„Å´„ÅÇ„Çã°µ„ÅØÊÉëÊòü„Åô„Åπ„Ŷ„Çí˶܄ÅÜ°µ„Å®Âêå„Åò„Åß„ÄÅÁ£ÅÊ∞ó„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÅåÁô∫˶ã„Åï„Çå„Åü„ÄÇ„Åù„ÅƉ∏ä„Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„ÅØ„Åì„ÅÆÁ£ÅÊÄß„ÅåÁ£ÅÈâÑÈⱄÄÅ„Åù„Çå„ÇÇ„ÉÅ„Çø„É≥„ÇíÂê´„Çì„ÅÝÁ£ÅÈâÑÈⱄŴ„Çà„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÇíÁ™Å„ÅçÊ≠¢„ÇńŶ„ÅÑ„Çã„ÄÇ1„ŧ„ÅÆÁ£ÅÊ∞ó„ÅØÁÅ´Êòü„ÅÆ°µÂÖ®„Ŷ„ÅåÊôÇÊúü„ÇíÂ∏Ø„Å≥„Ŷ„ÅÑ„Çã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Çã„Åü„ÇÅÂÖ®„Ŷ„ÅÆ°µ„ÇíÂÆåÂÖ®„Ŵ§â„Åà„Çã„Åì„Å®„ÅåÂá∫Êù•„Åü[7]„ÄÇ°µ„ÅÆ„Çπ„Éö„ÇØ„Éà„É´„ÅØ„Çø„É´„Ç∑„Çπ„ÇÑ„Ç¢„É©„Éì„Ç¢„Å®„ÅÑ„Å£„Åü˶≥Ê∏¨Ë°õÊòü„Å´„Çà„Å£„ŶÁô∫˶ã„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„ÇãÂú∞Âüü„Å®ÂêåÊßòÊòé„Çã„Åè‰ΩéÁܱ„Å™ÊÖ£ÊÄßÈÝòÂüü„ÅÆ„Çπ„Éö„ÇØ„Éà„É´„Å®ÈÖ∑‰ºº„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇËñÑ„ÅÑ°µ„ÅƱ§„ÅØ1„Éü„É™„É°„ɺ„Éà„É´‰ª•‰∏ã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Çã„ÅåË°®Èù¢ÂÖ®„Ŷ„Çí˶܄ţ„Ŷ„ÅфŶ„ÄÅÂ∞ëÈáè„ÅÆÂåñÂ≠¶ÁöÑ„Å´Èñâ°û„Åï„Çå„ÅüÊ∞¥„Åß„Åß„Åç„Ŷ„ÅÑ„Çã[8][9]„ÄÇ Âπ≥ÂéüÂπ≥Âéü„Å´„ÅÇ„ÇãÂ≤©Áü≥„ÅÆ˶≥Ê∏¨„Å´„Åä„ÅфŶÂ≤©Áü≥„ÅØ˺ùÁü≥„ÄÅ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÄÅÊñúÈï∑Áü≥„ÄÅÁ£ÅÈâÑÈⱄŮ„ÅÑ„Å£„ÅüÈâ±Áâ©„ÅßÊàê„ÇäÁ´ã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„Åå„Çè„Åã„Å£„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÂ≤©Áü≥„ÅØÊßò„ÄÖ„Å™ÊñπÊ≥ï„ÅßÂàÜÈ°û„Åô„Çã„Åì„Å®„ÅåÂèØËÉΩ„Åß„ÄÅÈâ±Áâ©„ÅÆÈáè„Å®Á®ÆÈ°û„Åß„Éî„ÇØ„É©„ǧ„ÉàÁéÑÊ≠¶Â≤©„Å®Â뺄Å∞„Çå„ÇãÂéüÂßãÁöÑ„Å™ÁéÑÊ≠¶Â≤©„ÅåÂΩ¢Êàê„Åï„Çå„ÄÅÁéÑÊ≠¶Â≤©Ë≥™„ÅÆ„Ç≥„Éû„ÉÅ„Ç¢„ǧ„Éà„Å®Â뺄Å∞„Çå„ÇãÂ觉ª£„ÅÆÂú∞ÁêÉ„Å´„ÅÇ„Å£„ÅüÂ≤©Áü≥„ŮȰû‰ºº„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÂπ≥Âéü„ÅÆÂ≤©Áü≥„ÅØ„Åæ„Åü„ÄÅÁÅ´Êòü„Åã„ÇâÈ£õÊù•„Åó„ÅüÁéÑÊ≠¶Â≤©Ë≥™„ÅÆ„Ç∑„É£„ɺ„Ç¥„ÉÉ„Çø„ǧ„Éà„ÇÑÈöïÁü≥„Å´„Çljºº„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÅ„Ç∞„É©„Éï‰∏ä„Å´„Åä„ÅфŶ1„ŧ„ÅÆÂàÜÈ°û„Ç∑„Çπ„ÉÜ„ÉÝ„Åß„Ç¢„É´„Ç´„É™ÊÄßÊàêÂàÜÈáè„Å®„Ç∑„É™„Ç´„ÅÆÈáè„ÇíÊØî˺ɄÅô„Çã„Å®„ÄÅ„Ç∞„Ǫ„ÉïÂπ≥Âéü„ÅÆÂ≤©Áü≥„ÅØÁéÑÊ≠¶Â≤©„ÄÅ„Éî„ÇØ„É©„ǧ„ÉàË≥™ÁéÑÊ≠¶Â≤©„ÄÅ„ÉÜ„Éï„Ç°„ǧ„Éà(tephite)„ÅÆÊé•Âêà„Å´Ëøë„ÅÑ„Å®„Åø„Çâ„Çå„Çã„ÄÇ„Ç¢„ɺ„Éì„É≥Ôºù„Éê„É©„Ǩ„ɺ(Irvine-Barager)ÂàÜÈ°û„Åß„ÅØ„Åù„Çå„Çâ„ÅØÁéÑÊ≠¶Â≤©„Å®Áß∞„Åï„Çå„Çã[10]„ÄÇ„Åæ„ÅüÂπ≥Âéü„ÅÆÂ≤©Áü≥„ÅØ„Çà„ÇäÊüî„Çâ„Åã„Åè„ÄÅËá≠Á¥ÝÂåñÂêàÁâ©„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„Åã„Å®„Åï„Çå„ÇãËñÑ„ÅÑËâ≤„ÅÆÈâ±Áâ©„ÅÆÂ≤©ËÑà„ÅÝ„Åë„Åß„Å™„Åè„Ç≥„ɺ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„Åå§ñÁöÆ„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åü„ÇÅ„Åä„Åù„Çâ„ÅèÊ∞¥„ÅÆËñÑ„ÅÑËÜú„Å´„Çà„Å£„ŶÂÉÖ„Åã„ř§âÂåñ„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„Åï„Çå„ÄÅÂ∞ëÈáè„ÅÆÊ∞¥„ÅåÈâ±Âåñ‰ΩúÁî®ÈÅéÁ®ã„ÅƉ∏≠„ÅßˣDŽÅëÁõÆ„Å´ÂÖ•„ÇäË溄Çì„ÅÝ„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„Åã„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[4][10]„ÄÇÂ≤©Áü≥„ÅåÂüã„ÇÅ„Çâ„Çå„ÄÅÊ∞¥„ÇÑ°µ„ÅÆËñÑ„ÅÑËÜú„ÅåÁõ∏‰∫í‰ΩúÁÅó„ÅüÊôÇ„Å´Â≤©Áü≥„ÅØ„Ç≥„ɺ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„Åï„Çå„Åü„Å®„ÇÇÊÄù„Çè„Çå„ÄÅÂú∞ÁêÉ„ÅßÁô∫˶ã„Åï„Çå„ÅüÂêå„ÅòÁ®ÆÈ°û„ÅÆÂ≤©Áü≥„Å®ÊØî˺ɄÅó„ŶÁ¥∞„Åã„ÅèÁÝï„Åç„ÇÑ„Åô„Åè„Å™„Å£„Ŷ„Çã„Çà„Å܄Ŵ§âÂåñ„Åó„Ŷ„ÅÑ„Çã‰∫ã„ÇÇ1„ŧ„ÅÆÊÝπÊãÝ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ

„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„Å´Êï∞Á®ÆÈ°û„ÅÆÂ≤©„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÇíÁô∫˶ã„Åï„Çå„ÄÅ„ÇØ„É≠„ɺ„Éì„Çπ„ÄńǶ„Ç£„ÉÉ„Ç∑„É•„Éà„ɺ„É≥„ÄÅ„Éî„ɺ„Çπ„ÄńǶ„Ç©„ÉÉ„ÉÅ„Çø„É؄ɺ„ÄÅ„Éê„ÉÉ„ÇØ„Çπ„É܄ǧ„Äńǧ„É≥„Éá„Ç£„Éö„É≥„Éá„É≥„Çπ„ÅÆ6Á®ÆÈ°û„Å´ÂàÜÈ°û„ÄÅ„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÂêçÂâç„ÅØÂêÑ„Ç∞„É´„ɺ„Éó„ÅÆÁõÆÁ´ã„ŧÂ≤©Áü≥„Å´ÂõÝ„Çì„ÅßÂê牪ò„Åë„Çâ„Çå„ÄÅAPXS„Å´„Çà„Å£„ŶÊ∏¨ÂÆö„Åï„Çå„Åü„Åì„Çå„Çâ„ÅÆÂåñÂ≠¶ÁµÑÊàê„ÅØ„Åä‰∫í„Åѧ߄Åç„ÅèÁï∞„Çã„Åì„Å®„ÅåÂà§Êòé„Åó„Åü[11]„ÄÇÊúÄÈáç˶ńřÁÇπ„Å®„Åó„Ŷ„ÄÅ„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„Å´„ÅÇ„ÇãÂÖ®„Ŷ„ÅÆÂ≤©Áü≥„ÅØÊ∞¥„ÅÆ„Çà„Å܄řʵÅÂãï‰Ωì„Å´„Çà„Å£„ŶÁ®ãÂ∫¶„ÅØ„ÅÇ„ÇåÊßò„Äքř§âÂåñ„ÇíÈÅÇ„Åí„Ŷ„ÅÑ„Å£„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã[12]„ÄÇ„Åæ„ÅüÊ∞¥Ê∫∂Ê∂≤„ÅßÂ뮄Çä„ŴʵńÇå„Çã„Åì„Å®„Åå„Åß„Åç„Çã„É™„É≥„ÄÅÁ°´ÈªÑ„ÄÅ°©Á¥Ý„ÄÅËá≠Á¥Ý„Å®„ÅÑ„Å£„ÅüÊàêÂàÜ„ÅßÊ∫Ä„Åü„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„ÅÆÂ≤©„ÅØ„Åù„Çå„Åû„ÇåÁï∞„Å™„ÇãÈáè„ÅÆ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„Å®Á°´ÈÖ∏°©„ÇíÂê´„ÇÄÁéÑÊ≠¶Â≤©Ë≥™„Ǩ„É©„Çπ„Åß„Åß„Åç„Ŷ„ÅÑ„Çã[13][14]„ÄÇ„Åü„ÅÝ„Åó„ÄÅ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÅÆ˱äÂØå„Åï„ÅØÁ°´ÈÖ∏°©„ÅÆÈáè„ÅßÂèçÊØî‰æã„Åô„Çã„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØ„Åæ„Åï„Å´Ê∞¥„Åå„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„Çí£ä„Åô„Åì„Å®„ÅßÁ°´ÈÖ∏°©„ÅÆÁîüÊàê„ÇíÂä©„Åë„Ŷ„ÅÑ„Çã„Çí‰∫àÊ∏¨„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ „ÇØ„É≠„ɺ„Éì„ÇπÁ槄ÅØ„É°„Çπ„Éê„Ƕ„Ç¢„ɺÂàÜÂÖâÊ≥ï„Å´„Çà„Å£„Ŷ„Åù„ÅƉ∏≠„Å´ÈáùÈâÑÈⱄÇíʧúÂá∫„Åó„Åü„Åì„Å®„Åã„ÇâÁâπÊƵ„ÅÆÊ≥®ÁõÆ„ÇíÈõÜ„ÇÅ„Åü[15]„ÄÇÈáùÈâÑÈⱄÅØÊ∞¥„ÅåÂ≠òÂú®„Åó„Å™„ÅÑ„Å®ÂΩ¢Êàê„Åï„Çå„Å™„ÅÑ„Åü„ÇÅ„ÄÅ„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„ÅÆÂ≤©Áü≥„Å´„ÅØ„Åã„ŧ„ŶÊ∞¥„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Åì„Å®„ÇíÁ§∫„ÅôÊúÄÂàù„ÅÆË®ºÊãÝ„Å®„Åï„Çå„ÇãÁô∫˶ã„ÅÝ„Å£„Åü„ÄÇÂäÝ„Åà„Ŷ„ÄÅÂ≤©Áü≥„Å®Èú≤ÈÝ≠„ÅÆ„É°„Çπ„Éê„Ƕ„Ç¢„ɺÂàÜÂÖâÊ≥ï„Åß„ÅØ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÅÆÂ≠òÂú®„Åƺ∑„ÅÑÊ∏õË°∞„ÇíʧúÁü•„Åó„Åü„Åå[13]„ÄÅÂ≤©Áü≥ËᙉΩì„Å؉∏ÄÂ∫¶„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„Çí§ö„ÅèÂê´„Çì„Åß„ÅÑ„ÅüÊôÇÊúü„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã[16]„ÄÇ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÅØÊ∞¥„Å´„Çà„Å£„ŶÁ∞°Âçò„Å´ÂàÜËߣ„Åï„Çå„Çã„Åü„ÇÅÊ∞¥„ÅÆÁèæ˱°„ÇíÁ§∫„ÅôÁõÆÂç∞„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ„Åæ„ÅüÁîüÊàê„Å´Ê∞¥„ÅåÂøÖ˶ńřÁ°´ÈÖ∏°©„ÇÇÁô∫˶ã„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄDŽǶ„Ç£„ÉÉ„Ç∑„É•„Éà„ɺ„É≥„ÅاöÈáè„ÅÆÊñúÈï∑Áü≥„ÄÅÂ∞ëÈáè„ÅÆ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÄÅÁÑ°Ê∞¥Áâ©ÔºàÁ°´ÈÖ∏°©Ôºâ„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇ„Éî„ɺ„Çπ„Åß„ÅØÁ°´ÈªÑ„ÅåÁô∫˶ã„Åï„Çå„Åü„Åì„Å®„ÅßÊ∞¥„Å´Èñâ„Åñ„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Åüº∑„ÅÑÊÝπÊãÝ„Å´„Å™„Å£„Ŷ„Åä„Çä„ÄÅ„Åì„Çå„Å´„Çà„ÇäÊ∞¥ÂíåÂûãÁ°´ÈÖ∏°©„ÅÆÂ≠òÂú®„ÅåÁñë„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄDŽǶ„Ç©„ÉÉ„ÉÅ„Çø„É؄ɺÂûãÂ≤©Áü≥„ÅØ„Ç´„É≥„É©„É≥Áü≥„ÅåÂ∞ë„Å™„ÅÑ„ÅåÂΩìÁÑ∂„Å™„Åå„ÇâÊ∞¥„Å´„Çà„Å£„Ŷ§âÂåñ„Åó„Åü„ÇÇ„ÅÆ„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄDŽǧ„É≥„Éá„Ç£„Éö„É≥„Éá„É≥„ÇπÂûã„ÅØÁ≤òÂúüÔºà„Åä„Åù„Çâ„Åè„Çπ„É°„ÇØ„Çø„ǧ„ÉàÁ槄Ŵ±û„Åô„Çã„É¢„É≥„É¢„É™„É≠„Éä„ǧ„Éà„Å®ÊÄù„Çè„Çå„ÇãÔºâ„ÅÆ„ÅÑ„Åè„ŧ„Åã„ÅƄǵ„ǧ„É≥„ÅåÁô∫˶ã„Åï„Çå„Åü„ÄÇÁ≤òÂúü„ÅØÂΩ¢Êàê„ÅÆ„Åü„ÇÅ„Å´„Åã„Å™„ÇäÈï∑Êúü„Å™Ê∞¥„Å´Êôí„Åï„Çå„ÇãÂøÖ˶ńÅå„ÅÇ„Çã„ÄÇ„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„Å´„ÅÇ„Çã„Éë„ÇΩ„Éª„É≠„Éñ„É´„Ç∫„Å®„ÅÑ„ÅÜÂúü£å„ÅƉ∏ÄÁ®Æ„ÅاßÈáè„ÅÆÁ°´ÈªÑ„ÄÅ„É™„É≥„ÄÅ„Ç´„É´„Ç∑„Ƕ„ÉÝ„ÄÅÈâÑ„ÅßÊßãÊàê„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åü„ÇÅ„Åã„ŧ„ŶÈâ±Â∫ä„ÅåÂ≠òÂú®„Åó„Åü„Å®ËÄÉ„Åà„Çâ„Çå„Ŷ„ÅÑ„Çã[17]„ÄÇ„Åæ„Åü„Éë„ÇΩ„Éª„É≠„Éñ„É´„Ç∫„ÅÆÂúü£å„Å´„ÅÇ„Çã„É°„Çπ„Éê„Ƕ„Ç¢„ɺÂàÜÂÖâÊ≥ï„ÅåÁô∫˶ã„Åó„ÅüÈâÑ„ÅØÊ∞¥„ÅåÂ≠òÂú®„Åó„Ŷ„ÅÑ„Åü„Çâ„ÅÇ„ÇäÂæó„Çã„Å®„Åï„Çå„ÇãÈÖ∏ÂåñÂûã„ÅßFe+++„ÅÆÂΩ¢Âºè„Å´„Å™„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã[8]„ÄÇ 6Âπ¥Èñì„ÅÆ„Éü„ÉÉ„Ç∑„Éß„É≥Ôºà„Çè„Åö„Åã90Êó•„ÅßÊ∏à„ÇÄ„Å®ÊÄù„Çè„Çå„Ŷ„ÅÑ„ÅüÔºâ„ÅƉ∏≠ÈñìÊúü„Å´„Åä„ÅфŶ„ÄÅÂúü£å„ÅƉ∏≠„Ŵ§ßÈáè„ÅÆÁ¥îÁ≤ã„Å™„Ç∑„É™„Ç´„ÅåÁô∫˶ã„Åï„Çå„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆ„Ç∑„É™„Ç´„ÅØÊ∏©Ê≥âÁöÑ„Å™Áí∞¢ɄŴ„ÅÇ„ÇãÊ∞¥„ÇÑÊ∞¥„ÅåÂ≠òÂú®„Åô„Çã‰∏≠„Åß„ÅÆÁŴ±±ÊÄßÊ¥ªÂãï„Å´„Çà„Å£„ŶÁîüÊàê„Åï„Çå„ÅüÈÖ∏ÊÄß„ÅÆËí∏Ê∞ó„Å®Âúü£å„ÅÆÁõ∏‰∫í‰ΩúÁŴ„Çà„Å£„ŶÁîüÊàê„Åï„Çå„Åü„Å®„Åï„Çå„Çã[18]„ÄÇ „Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„ÅÆÊ¥ªÂãïÂÅúÊ≠¢Âæå„ÄÅÁßëÂ≠¶ËÄÖ„Åü„Å°„ÅØÂ∞èÂûãÁܱÊîæÂ∞Ñ„Çπ„Éö„ÇØ„Éà„É≠„É°„ɺ„Çø„ÅÆÂ规ÅÑ„Éá„ɺ„Çø„ÇíÁÝîÁ©∂„Åó„ÄÅÁÇ≠ÈÖ∏°©„Çí§ö„ÅèÂê´„ÇÄÂ≤©Áü≥„ÅÆÂ≠òÂú®„ÇíÁ¢∫Ë™ç„Åó„Åü„ÄÇ„Åì„Çå„ÅØÁÅ´Êòü„Å´„Åä„Åë„Çã„Åì„ÅÆÂú∞Âüü„Å´„Å؉∏ÄÂ∫¶Ê∞¥„ÅåÊΩú„Çì„Åß„ÅÑ„ÅüÂèØËÉΩÊÄß„Åå„ÅÇ„Çã„Åì„Å®„ÇíÊÑèÂë≥„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„ÅÝ„Å£„Åü„ÄÇ„Åì„ÅÆÁÇ≠ÈÖ∏°©„ÅØ„Äå„Ç≥„Éû„É≥„ÉÅ„Çß„Äç(Comanche)„Å®Âê牪ò„Åë„Çâ„Çå„ÅüÂ≤©Áü≥„ÅÆÈú≤ÈÝ≠„ÅßÁô∫˶ã„Åï„Çå„Åü[19][20]„ÄÇ „Åì„Çå„ÅØ„ÄÅ„Çπ„Éî„É™„ÉÉ„Éà„Åå„Ç∞„Ǫ„Éï„Å´„ÅÇ„ÇãÂπ≥Âéü„ÅÆÂÉÖ„Åã„řȢ®Âåñ„ÅÆË®ºÊãÝ„ÇíÁô∫˶ã„Åó„Åü„Åå„ÄÅÊπñ„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Å®„ÅÑ„ÅÜË®ºÊãÝ„Çí˶ã„ŧ„Åë„Çã„Åì„Å®„ÅØÂá∫Êù•„Å™„Åã„Å£„Åü„ÄÇ„Åó„Åã„Åó„ÄÅ„Ç≥„É≠„É≥„Éì„Ç¢‰∏ò„Åß„ÅØ„ÅÇ„ÇãÁ®ãÂ∫¶„ÅÆÊ∞¥„ÅÆÈ¢®Âåñ„Å®„ÅÑ„ÅÜÊòéÁ¢∫„Å™ÊÝπÊãÝ„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„ÄÇ„Ç∞„Ǫ„Éï„Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺ„Å´„ÅاßÊòîÊπñ„Åå„ÅÇ„Å£„Åü„Åì„Å®„Åå‰ø°„Åò„Çâ„Çå„Åü„ÇÇ„ÅÆ„ÅÆ„ÄÅ„Åù„ÅÆÂæåÁÅ´ÊàêÈâ±Áâ©„ÅßÊàê„ÇäÁ´ã„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„ÅåÂà§Êòé„Åó„Åü„ÄÇ°µ„ÅÆÂÖ®„Ŷ„ÅØÂ∞ëÈáè„ÅÆ„ÉÅ„Çø„É≥„ÇíÂê´„ÇÄÁ£ÅÈâÑÈⱄŮÁ¢∫Ë™ç„Åï„Çå„Ŷ„ÅÑ„ÇãÁ£ÅÊ∞óÊßãÊàêÁâ©„Åß„Åß„Åç„Ŷ„ÅÑ„Çã„ÄÇÊõ¥„Å´ÁÅ´Êòü„ÅÆÂÖ®„Ŷ„Çí˶܄ţ„Ŷ„ÅÑ„Çã°µ„ÅÆËñÑ„ÅÑ„Ç≥„ɺ„ÉÜ„Ç£„É≥„Ç∞„ÅØÁÅ´Êòü„ÅÆÂÖ®„Ŷ„ÅÆÈÉ®ÂàÜ„Å´„Åä„ÅфŶÂêå„Åò„Åß„ÅÇ„Çã„ÄÇ „Ç؄ɨ„ɺ„Çø„ɺÂÜÖ„ÅÆÂú∞ÂΩ¢‰∏ò

クレーター

その他

Èñ¢ÈÄ£ÈÝÖÁõÆ

参考文献

|

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia