еҒҪгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўзҡҮеёқдәӢ件 еҒҪгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўзҡҮеёқдәӢ件пјҲгҒ«гҒӣгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ“гҒҶгҒҰгҒ„гҒҳгҒ‘гӮ“[жіЁйҮҲ 1]пјүгҒҫгҒҹгҒҜгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгғ»гғӣгӮҰгӮҜгӮ№(иӢұиӘһ: Dreadnought Hoax[жіЁйҮҲ 2])гҒҜгҖҒ1910е№ҙгҒ«гӮўгӮӨгғ«гғ©гғігғүеҮәиә«гҒ®гғӣгғ¬гӮ№гғ»гғүгғ»гғҙгӮЈгӮўгғјгғ»гӮігғјгғ«гҒҢгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»ҚгӮ’зӣёжүӢгҒ«гҒ—гҒӢгҒ‘гҒҹеӨ§гҒҢгҒӢгӮҠгҒӘжӮӘжҲҜгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ гӮігғјгғ«гҒҜгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўзҺӢж—ҸдёҖиЎҢгҒ®гҒөгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»ҚгӮ’йЁҷгҒ—гҖҒж——иүҰгҒ§гҒӮгӮӢжҲҰиүҰгҖҢгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҖҚгӮ’иҰӢеӯҰгҒ•гҒӣгҒҰгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжӮӘжҲҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮ’еӨ§гҖ…зҡ„гҒ«жҡҙйңІгҒ—гҒҰжө·и»ҚгҒ®йқўзӣ®гӮ’дёёжҪ°гӮҢгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгӮігғјгғ«гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«зҺӢж—ҸдёҖиЎҢгҒ«жү®гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒеҫҢгҒ«гғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮҰгғ«гғ•гҒ®еҗҚгҒ§дҪң家гҒЁгҒӘгӮӢгғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігӮү6дәәгҒ§гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҢгғ–гғ«гғјгғ гӮәгғҷгғӘгғјгғ»гӮ°гғ«гғјгғ—гҖҚгҒ«еұһгҒҷгӮӢеӨ§еӯҰз”ҹгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ иғҢжҷҜжӮӘжҲҜгҒ®йҰ–и¬ҖиҖ…гҒҹгҒЎйҰ–и¬ҖиҖ…гҒ®гӮігғјгғ«гҒҜ1881е№ҙгҒ«гӮўгӮӨгғ«гғ©гғігғүгҒ®иЈ•зҰҸгҒӘ家еәӯгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹ[жіЁйҮҲ 3]гҖӮ第дәҢж¬ЎгғңгғјгӮўжҲҰдәүгҒ«еҫ“и»ҚгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒйҮҚеӮ·гӮ’иІ гҒ„йҷӨйҡҠгҒ—гҒҹ[2][3]гҖӮеё°еӣҪеҫҢгҒҜгӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёеӨ§еӯҰгғҲгғӘгғӢгғҶгӮЈгғ»гӮ«гғ¬гғғгӮёгҒ®еӯҰз”ҹгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒеӢүеј·гҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӣгҒҡгҖҒеҪ“жҷӮгҒӢгӮүж§ҳгҖ…гҒӘжӮӘжҲҜгӮ’гҒ—гҒӢгҒ‘гҒҰе‘ЁеӣІгӮ’жҘҪгҒ—гҒҫгҒӣгҒҰгҒ„гҒҹ[4]гҖӮ гӮЁгӮӨгғүгғӘгӮўгғігғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҒҜгҖҒгғҲгғӘгғӢгғҶгӮЈгғ»гӮ«гғ¬гғғгӮёгҒ§гҒ®гӮігғјгғ«гҒ®иҰӘеҸӢгҒ®1дәәгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮігғјгғ«гҒ®дјқиЁҳгӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҒҹгғһгғјгғҶгӮЈгғігғ»гғҖгӮҰгғҠгғјгҒҜгҖҒгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҢгҖ”гӮігғјгғ«гҖ•гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®е®Ңз’§гҒӘеј•гҒҚз«ӢгҒҰеҪ№гҒ гҒЈгҒҹгҖӮжҖқгҒ„гӮ„гӮҠгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰе ҙгҒ®йӣ°еӣІж°—гӮ’зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гӮӢжҖ§ж јгҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮігғјгғ«гӮ’д»Ій–“гҒ«еј•гҒҚе…ҘгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе№іж°—гҒӘгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖҚгҒЁжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢ[5]гҖӮеҪјгҒ®зҲ¶иҰӘгҒҜдҪң家гғ»жү№и©•е®¶гҒ®гғ¬гӮәгғӘгғјгғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҖҒжҜҚгҒ®гӮёгғҘгғӘгӮўгҒҜж…Ҳ善家гҒ§гҒӮгӮҠгғ©гғ•гӮЎгӮЁгғ«еүҚжҙҫгҒ®гғўгғҮгғ«гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮе…„гҒ®гғҲгғјгғ“гғјгӮӮгғҲгғӘгғӢгғҶгӮЈгғ»гӮ«гғ¬гғғгӮёгҒ«еңЁеӯҰгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒе§үгҒ®гғҙгӮЎгғҚгғғгӮөпјҲеҫҢгҒ®гғҙгӮЎгғҚгғғгӮөгғ»гғҷгғ«пјүгҒЁгғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўпјҲеҫҢгҒ®гғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮҰгғ«гғ•пјүгӮӮеӨ§еӯҰгӮ’гҒ—гҒ°гҒ—гҒ°иЁӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[6]гҖӮгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғіе®¶гҒ®4дәәгҒҜгҖҒгғҲгғӘгғӢгғҶгӮЈгғ»гӮ«гғ¬гғғгӮёгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹдҪң家гҖҒзҹҘиӯҳдәәгҖҒе“ІеӯҰиҖ…гҖҒиҠёиЎ“家гҒ®йӣҶгҒҫгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгғ–гғ«гғјгғ гӮәгғҷгғӘгғјгғ»гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮігғјгғ«гҒҜгҖҒгғ–гғ«гғјгғ гӮәгғҷгғӘгғјгғ»гӮ°гғ«гғјгғ—гҒ®гғЎгғігғҗгғјгҒЁгҒ®дәӨжөҒгҒҜгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢиҮӘиә«гҒҜгғЎгғігғҗгғјгҒ§гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[7]гҖӮ гӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёеӨ§еӯҰгҒ§гҒ®еҒҪгӮ¶гғігӮёгғҗгғ«гӮ№гғ«гӮҝгғідәӢ件 1905е№ҙеҲқй ӯгҖҒгӮігғјгғ«гҒЁгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҒҢгғҲгғӘгғӢгғҶгӮЈгғ»гӮ«гғ¬гғғгӮёгҒ®2е№ҙз”ҹгҒ®жҷӮгҖҒгӮ¶гғігӮёгғҗгғ«зҺӢеӣҪгҒ®з¬¬8д»ЈгӮ№гғ«гӮҝгғігҒ§гҒӮгӮӢгӮўгғӘгғјгғ»гғ“гғігғ»гғҸгғ гғјгғүгҒҢгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гӮ’иЁӘе•ҸдёӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгӮ’жӮӘжҲҜгҒ®гғҚгӮҝгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҖқгҒ„гҒӨгҒ„гҒҹ[8][9]гҖӮеҪјгӮүгҒҜгҖҒгӮ№гғ«гӮҝгғігҒ®гӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёгҒёгҒ®е…¬ејҸиЁӘе•ҸгӮ’еҒҪиЈ…гҒҷгӮӢиЁҲз”»гӮ’з«ӢгҒҰгҒҹгҒҢгҖҒгӮ№гғ«гӮҝгғігҒ®е§ҝгҒҢж–°иҒһзӯүгҒ§е…¬иЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜеҒҪзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ°гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгӮ№гғ«гӮҝгғіжң¬дәәгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгӮ№гғ«гӮҝгғігҒ®еҸ”зҲ¶гҒ«гҒӘгӮҠгҒҷгҒҫгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹ[10]гҖӮ3жңҲ2ж—ҘгҖҒеҪјгӮүгҒҜгӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёеёӮй•·е®ӣгҒ«гҖҒгӮ№гғ«гӮҝгғігҒҢгӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёгҒ®иЁӘе•ҸгӮ’еёҢжңӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒ«гҒөгҒ•гӮҸгҒ—гҒ„ејҸе…ёгӮ’еҹ·гӮҠиЎҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒ«дҫқй јгҒҷгӮӢгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйӣ»е ұгӮ’йҖҒгҒЈгҒҹгҖӮ еӯҰз”ҹгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒеҠҮеӣЈгҒ®иЎЈиЈ…жӢ…еҪ“гҒ®гӮҰгӮЈгғӘгғјгғ»гӮҜгғ©гғјгӮҜгӮҪгғігҒ«гғӯгғјгғ–гҒЁгӮҝгғјгғҗгғігӮ’еҖҹгӮҠгҖҒгғ–гғ©гғғгӮҜгғ•гӮ§гӮӨгӮ№гҒ®гғЎгӮӨгӮҜгӮ’гҒ—гҒҰ[13]гҖҒгғӯгғігғүгғізҷәгҒ®еҲ—и»ҠгҒ«д№—гӮҠиҫјгӮ“гҒ гҖӮдёҖиЎҢгҒҜгӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёй§…гҒ§йҰ¬и»ҠгҒ«еҮәиҝҺгҒҲгӮүгӮҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгӮ®гғ«гғүгғӣгғјгғ«гҒ«йҖҡгҒ•гӮҢгҒҰеёӮй•·гҒЁжӣёиЁҳе®ҳгҒ«йқўдјҡгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒжӯ“иҝҺгҒ®ејҸе…ёгӮӮгҒқгҒ“гҒқгҒ“гҒ«гӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёгҒ®иЎ—дёҰгҒҝгӮ„еӨ§еӯҰж§ӢеҶ…гҒ®жЎҲеҶ…гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮгҒқгҒ®ж§ҳеӯҗгҒҜеҪјгӮүгҒ®еҸӢдәәгӮ„зҹҘгӮҠеҗҲгҒ„гӮӮиҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒдёҖиЎҢгҒ®жӯЈдҪ“гҒ«ж°—гҒҢгҒӨгҒҸдәәй–“гҒҜиӘ°гӮӮгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүеҪјгӮүгҒҢй§…гҒ«жҲ»гӮҠгҒҹгҒ„гҒЁиЁҖгҒ„е§ӢгӮҒгӮӢгҒҫгҒ§дёҖжҷӮй–“гӮӮгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёгҒӢгӮүгғӯгғігғүгғігҒҫгҒ§иЎҢгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒеӨ§еӯҰеҜ®гҒ®й–ҖйҷҗгҒ®22жҷӮгҒҫгҒ§гҒ«гӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёгҒ«жҲ»гҒЈгҒҰгҒ“гӮҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒй§…гҒ«зқҖгҒҸгҒЁйҖҡз”ЁеҸЈгҒӢгӮүжҠңгҒ‘еҮәгҒ—гҖҒ2еҸ°гҒ®йҰ¬и»ҠгӮ’жӢҫгҒЈгҒҰеҸӢдәәгҒ®е®¶гҒ«иЎҢгҒҚгҖҒгҒқгҒ“гҒ§жҷ®ж®өгҒ®жңҚиЈ…гҒ«зқҖжӣҝгҒҲзӣҙгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒЈгҒҹ[14][15]гҖӮ зҝҢж—ҘгҖҒгӮігғјгғ«гҒҜгҒ“гҒ®жӮӘжҲҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҺгғҮгӮӨгғӘгғјгғ»гғЎгғјгғ«гҖҸзҙҷгҒ®еҸ–жқҗгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒ1905е№ҙ3жңҲ4ж—ҘгҒ®зҙҷйқўгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮең°е…ғзҙҷгҒ§гӮӮгҒ“гҒ®жӮӘжҲҜгҒҜеҸ–гӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҖҺгӮ»гғігғҲгӮёгӮ§гғјгғ гӮәгғ»гӮ¬гӮјгғғгғҲгҖҸгҒҜгҒ“гҒ®еҮәжқҘдәӢгӮ’гҖҢгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«еӨ§иғҶгҒӘжӮӘгҒөгҒ–гҒ‘гҖҚгҒЁи©•дҫЎгҒ—гҒҹ[12]гҖӮеёӮй•·гҒҜй–ўдёҺгҒ—гҒҹеӯҰз”ҹгӮ’йҖҖеӯҰеҮҰеҲҶгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒеүҜеӯҰй•·гҒӢгӮүгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁеёӮй•·гҒ®и©•еҲӨгӮ’гҒ•гӮүгҒ«иҗҪгҒЁгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁиӘ¬еҫ—гҒ•гӮҢгҒҰгҖҒжҖқгҒ„гҒЁгҒ©гҒҫгҒЈгҒҹ[16]гҖӮ еҒҪгӮ№гғ«гӮҝгғідәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒзұіиӢұгҒ®гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒҹгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгӮ’зҙ№д»ӢгҒ—гҒҹгҖҒHгғ»гӮўгғ¬гғігғ»гӮ№гғҹгӮ№гҒ®и‘—жӣёгҖҺгҒ„гҒҹгҒҡгӮүгҒ®еӨ©жүҚгҖҸпјҲThe Compleat Practical Joker 1953гҖҒзҝ»иЁігҒҜж–ҮжҳҘж–Үеә«пјүгҒ«гӮӮиЁҳиҝ°гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲж–ҮжҳҘж–Үеә«гҖҒP.82-83пјүгҖӮ гғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒЁгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»Қ 20дё–зҙҖеҲқй ӯгҒ®гӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ§гҒҜгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»ҚгҒ®иүҰйҡҠгҒҜеёқеӣҪгҒ®зӨҺгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еӣҪеҠӣгҒЁеҜҢгҒ®иұЎеҫҙгҒЁгҒ•гҒҲиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[17]гҖӮжң¬гӮ„иҠқеұ…гҖҒеӨ§иЎҶж–ҮеҢ–гҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»ҚгҒҜеі¶еӣҪгҒ§гҒӮгӮӢгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®е®Ҳиӯ·иҖ…гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжңҖеҲқгҒ®йҳІиЎӣз·ҡгҒЁгҒ—гҒҰжҸҸгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[18]гҖӮ1909е№ҙгҒ®гҖҺгӮӘгғ–гӮ¶гғјгғҗгғјгҖҸзҙҷгҒ®зӨҫиӘ¬гҒ§гҒҜгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»ҚгҒ®е„ӘдҪҚжҖ§гӮ’гҖҢдё–з•ҢгҒ®е№іе’ҢгҒЁзҷәеұ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жңҖй«ҳгҒ®е®үе…ЁдҝқйҡңгҖҚгҒЁиЎЁзҸҫгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[19]гҖӮ гғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒҜгҖҒ1906е№ҙгҒ«е°ұеҪ№гҒ—гҒҹгӮӨгӮ®гғӘгӮ№жө·и»ҚгҒ®жҲҰиүҰгҒ§гҒӮгӮӢ[20]гҖӮгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒ®жӯҰиЈ…гҖҒйҖҹеҠӣгҖҒеј·еәҰгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ«е»әйҖ гҒ•гӮҢгҒҹгҒ©гҒ®иүҰгӮҲгӮҠгӮӮе„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹ[21]гҖӮжӯҙеҸІе®¶гҒ®гғӨгғігғ»гғӘгғҘгғјгӮ¬гғјгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®иүҰгҒҜйҖІж°ҙжҷӮгҒӢгӮүж–ҮеҢ–зҡ„гҒӘгӮ·гғігғңгғ«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®ж„Ҹе‘ігӮ’жҢҒгҒЎгҖҒжӯҢгӮ„еәғе‘ҠгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеӣҪж°‘гҒ®ж„ҸиӯҳгҒ«жөёйҖҸгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ1909е№ҙгҒ®гғӯгғігғүгғіеҜ„жёҜжҷӮгҒ«гҒҜжҺЁе®ҡ100дёҮдәәгҒҢгҒқгҒ®еҲ°зқҖгӮ’иҰӢеұҠгҒ‘гҖҒ1910е№ҙгҒ«гҒҜгҖҢзҙӣгӮҢгӮӮгҒӘгҒ„иұЎеҫҙзҡ„гҒӘең°дҪҚгӮ’жҢҒгҒӨж–ҮеҢ–зҡ„гӮўгӮӨгӮігғігҖҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹ[22]гҖӮж–ҮеҢ–еҸІе®¶гҒ®гӮЁгғӘгӮөгғ»гғүгӮ«гғјгӮ·гғјгҒҜгҖҒгӮЁгғүгғҜгғјгғүжңқжҷӮд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒҜгҖҢзҘһиҒ–гҒ«иҝ‘гҒ„жҖ§иіӘгҖҚгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁи©•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[17]гҖӮ 1910е№ҙ2жңҲгҒ®жҷӮзӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒ®иүҰй•·гҒҜгғҸгғјгғҗгғјгғҲгғ»гғӘгғғгғҒгғўгғігғүгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮҰгӮЈгғӘгӮўгғ гғ»гғЎгӮӨжҸҗзқЈгҒҢжң¬еӣҪиүҰйҡҠеҸёд»Өй•·е®ҳгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒҜгғЎгӮӨжҸҗзқЈгҒҢд№—иүҰгҒҷгӮӢжң¬еӣҪиүҰйҡҠж——иүҰгҒ гҒЈгҒҹ[23][24]гҖӮ жӮӘжҲҜ гғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮҰгғ«гғ•гҒҢ1940е№ҙгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹи¬ӣжј”гҒ§иҝ°гҒ№гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҒ“гҒ®жӮӘжҲҜгҒҜгҖҒйҳІиӯ·е·ЎжҙӢиүҰгҖҢгғӣгғјгӮҜгҖҚгҒ®д№—зө„е“ЎгҒ гҒЈгҒҹгӮігғјгғ«гҒ®еҸӢдәәгҒӢгӮүжҢҒгҒЎгҒӢгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

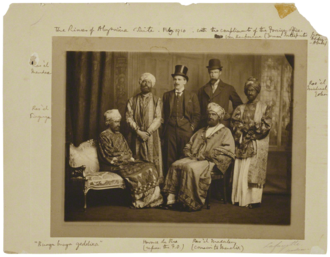

гӮігғјгғ«гҒҜгҖҒгӮұгғігғ–гғӘгғғгӮёгҒ®еҒҪгӮ№гғ«гӮҝгғідәӢ件гҒЁеҗҢгҒҳжүӢеҸЈгҒ®жӮӘжҲҜгӮ’гҖҒгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒ®д№—зө„е“ЎгӮ’зӣёжүӢгҒ«д»•жҺӣгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жӮӘжҲҜгҒ«гҖҒгӮігғјгғ«гҒ®5дәәгҒ®еҸӢдәәгҒҢеҚ”еҠӣгҒ—гҒҹгҖӮгғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғіпјҲеҫҢгҒ®гғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮҰгғ«гғ•пјүгҖҒгҒқгҒ®ејҹгҒ®гӮЁгӮӨгғүгғӘгӮўгғігғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҖҒгғҖгғігӮ«гғігғ»гӮ°гғ©гғігғҲ(1885е№ҙ-1978е№ҙ)гҖҒгӮўгғігӮҪгғӢгғјгғ»гғҗгӮҜгӮ№гғҲгғі(1881е№ҙ-1970е№ҙ)гҖҒгӮ¬гӮӨгғ»гғӘгғүгғӘгғј(1885е№ҙ-1947е№ҙ)гҒ§гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҖҢгғ–гғ«гғјгғ гӮәгғҷгғӘгғјгғ»гӮ°гғ«гғјгғ—гҖҚгҒ«еұһгҒҷгӮӢеӨ§еӯҰз”ҹгҒ гҒЈгҒҹгҖӮеҪјгӮүгҒҜгҖҒеҒҪгӮ¶гғігӮёгғҗгғ«гӮ№гғ«гӮҝгғідәӢ件гҒ®гҒЁгҒҚгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«гӮҜгғ©гғјгӮҜгӮҪгғігҒ«й јгӮ“гҒ§гҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®зҺӢж—ҸгҒ«гҒҝгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгӮҝгғјгғҗгғігӮ’еҖҹгӮҠгҒҰгғ–гғ©гғғгӮҜгғ•гӮ§гӮӨгӮ№гҒ®еҢ–зІ§гӮ’гҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒ„[26]гҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®зҺӢж—ҸдёҖиЎҢгҒ«гҒӘгӮҠгҒҷгҒҫгҒҷгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӨүиЈ…гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘж¬ зӮ№гҒ®пј‘гҒӨгҒҜгҖҒеҢ–зІ§гҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒҹгӮҒгҖҒзҺӢж—ҸеҪ№гҒҜзү©гӮ’йЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгӮЁгӮӨгғүгғӘгӮўгғігҒҢйҖҡиЁігҒ®еҪ№гӮ’еӢҷгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ 1910е№ҙ2жңҲ7ж—ҘгҖҒгӮҜгғ©гғјгӮҜгӮҪгғігҒӢгӮүжҙҫйҒЈгҒ•гӮҢгҒҹзқҖд»ҳгҒ‘гҒ®гӮ№гӮҝгғғгғ•гҒҢгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғіе§үејҹгҒ®е®¶гӮ’иЁӘгӮҢгҖҒзҺӢж—ҸеҪ№гҒ®гғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгҖҒгӮ°гғ©гғігғҲгҖҒгғҗгӮҜгӮ№гғҲгғігҖҒгғӘгғүгғӘгғјгҒ«еҢ–зІ§гӮ’ж–ҪгҒ—гҖҒгӮӘгғӘгӮЁгғігӮҝгғ«гҒӘиЎЈиЈ…гӮ’зқҖгҒӣгҒҹгҖӮгҖҺгғҮгӮӨгғӘгғјгғ»гғҹгғ©гғјгҖҸзҙҷгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒеҪјгӮүгҒҜ500гғқгғігғүгҒ®е®қзҹігӮӮиә«гҒ«гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[27][28]гҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒгғһгғјгғҶгӮЈгғігғ»гғҖгӮҰгғҠгғјгҒҜгӮігғјгғ«гҒ®дјқиЁҳгҒ®дёӯгҒ§гҖҒжӮӘжҲҜгҒ®еҸӮеҠ иҖ…гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгӮӮгҒҢе®қзҹігҒ®йҮ‘йЎҚгҒ®гҒ“гҒЁгҒ«и§ҰгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®йҮ‘йЎҚгҒ«з–‘е•ҸгӮ’е‘ҲгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ[29]гҖӮгӮігғјгғ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жӮӘжҲҜгҒ«4000гғқгғігғүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹгҒЁгӮӮгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ[30]гҖӮ2жңҲ7ж—ҘгӮ’йҒёгӮ“гҒ зҗҶз”ұгҒҜгҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№иүҰйҡҠгҒ§гӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®е…¬з”ЁиӘһгҒ§гҒӮгӮӢгӮўгғ гғҸгғ©иӘһгӮ’и§ЈгҒҷгӮӢе”ҜдёҖгҒ®е°Ҷж ЎгҒ®еӨ–еҮәж—ҘгҒ гҒЈгҒҹзӮ№гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдёҖиЎҢгҒҜгӮўгғ гғҸгғ©иӘһгӮ’зҝ’еҫ—гҒҷгӮӢжҷӮй–“гҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒдәӢеүҚгҒ«е°Ҷж ЎгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„ж—ҘгӮ’иӘҝгҒ№гҒҰгҒ„гҒҹ[31]гҖӮ жӮӘжҲҜжұәиЎҢгҒ®еҪ“ж—ҘгҒ«гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҒ®еҸӢдәәгҒ®пј‘дәәгҒҢгҖҢжң¬еӣҪиүҰйҡҠеҸёд»Өе®ҳгҖҚе®ӣгҒ«гҖҢеӨ–еӢҷеӨ§иҮЈгҖҚгӮ’е·®еҮәдәәгҒЁгҒҷгӮӢж¬ЎгҒ®еҶ…е®№гҒ®йӣ»е ұгӮ’йҖҒгҒЈгҒҹ[32]гҖӮ

йӣ»е ұгҒҜгҖҒгӮігғјгғ«гҒҢзӣ®жҳҹгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹеҘіжҖ§гҒ—гҒӢиҒ·е“ЎгҒҢгҒ„гҒӘгҒ„йғөдҫҝеұҖгҒӢгӮүйҖҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮеҘіжҖ§гҒӘгӮүйӣ»е ұгҒ®еҶ…е®№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰе•ҸгҒ„гҒҹгҒ гҒ—гҒҰгҒҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢ[33]гҖӮгӮігғјгғ«гҒҜзҺӢж—ҸдёҖиЎҢгҒ«жү®гҒҷгӮӢеҸӢдәәгӮүгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гғӯгғігғүгғігҒ®гғ‘гғҮгӮЈгғігғҲгғій§…гҒ«иЎҢгҒҚгҖҒеӨ–еӢҷзңҒгҒ®гҖҢгғҸгғјгғҗгғјгғҲгғ»гғҒгғЈгғ гғӘгғјгҖҚ(Herbert Cholmondeley)гҒ гҒЁеҗҚд№—гҒЈгҒҰгҖҒгӮҰгӮ§гӮӨгғһгӮ№гҒҫгҒ§гҒ®зү№еҲҘгҒӘеҲ—и»ҠгӮ’з”Ёж„ҸгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶиҰҒжұӮгҒ—гҒҹгҖӮй§…й•·гҒҜиІҙиі“з”ЁгҒ®и»ҠдёЎгӮ’жүӢй…ҚгҒ—гҒҹгҖӮ гӮҰгӮ§гӮӨгғһгӮ№гҒ§жө·и»ҚгҒҜгҖҒж „иӘүзӨјгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгӮігғјгғ«гҒҹгҒЎгӮ’еҮәиҝҺгҒҲгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®еӣҪж——гҒҢиҰӢгҒӨгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«гӮ¶гғігӮёгғҗгғ«зҺӢеӣҪгҒ®еӣҪж——гҒҢжҺІгҒ’гӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹи»ҚжҘҪйҡҠгҒ«гӮӮгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўгҒ®еӣҪжӯҢгӮ’зҹҘгӮӢиҖ…гҒҢгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгӮ¶гғігӮёгғҗгғ«гҒ®еӣҪжӯҢгҒҢжј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгғЎгӮӨжҸҗзқЈгҒҜгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўзҺӢж—ҸгҒ®дёҚиҲҲгӮ’иІ·гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жҒҗгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒзҺӢж—ҸпјҲгӮігғјгғ«гҒҹгҒЎпјүгҒҜеҸҚеҝңгҒ—гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[31]гҖӮ з¶ҡгҒ„гҒҰгӮігғјгғ«гҒҹгҒЎгҒҜиүҰйҡҠгӮ’иҰ–еҜҹгҒ—гҒҹгҖӮдёҖиЎҢгҒҜгғ©гғҶгғіиӘһгҖҒгӮ®гғӘгӮ·гӮўиӘһгӮ’е…ғгҒ«гҒ—гҒҹгҒ§гҒҹгӮүгӮҒгҒӘиЁҖи‘үгҒ§гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгҒ—гҖҒзӨјжӢқз”ЁгҒ®ж•·зү©гӮ’иҰҒжұӮгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеҒҪгҒ®еӢІз« гӮ’е°Ҷж ЎгҒҹгҒЎгҒ«й…ҚгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғіе§үејҹгҒ®гҒ„гҒЁгҒ“гҒ§гҒӮгӮӢгӮҰгӮЈгғӘгғјгғ»гғ•гӮЈгғғгӮ·гғЈгғјдёӯдҪҗ[34][жіЁйҮҲ 5]гӮӮгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒ«д№—иүҰгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгӮігғјгғ«гҒҹгҒЎгҒҢжү®иЈ…гҒ—гҒҰиүҰеҶ…гӮ’иҰ–еҜҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж§ҳеӯҗгӮӮиҰӢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒ„гҒЁгҒ“гҒҹгҒЎгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҢд»ҳгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[36]гҖӮ гҒ“гҒ®иҰ–еҜҹгҒҢжӮӘжҲҜгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгғӯгғігғүгғідёӯгҒ«зҹҘгӮҢжёЎгӮӢгҒЁгҖҒйҰ–и¬ҖиҖ…гҒ®гӮігғјгғ«гҒҜиҮӘгӮүгғһгӮ№гӮігғҹгҒ«йҖЈзөЎгҒ—гҒҰгҖҒгҖҺгғҮгӮӨгғӘгғјгғ»гғҹгғ©гғјгҖҸзҙҷгҒ«гҒҜиүҰеҶ…гҒ§ж’®гҒЈгҒҹиЁҳеҝөеҶҷзңҹгҒҫгҒ§йҖҒгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®е…үжҷҜгҒҢе№іе’Ңзҡ„гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгӮӮжүӢдјқгҒЈгҒҰгҖҒгҒ—гҒ°гӮүгҒҸжө·и»ҚгҒҜеҳІз¬‘гҒ®зҡ„гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮйқўзӣ®гӮ’еӨұгҒЈгҒҹжө·и»ҚгҒҜеҮҰзҪ°гӮ’жұӮгӮҒгҒҹгҒҢгҖҒгӮігғјгғ«гҒҹгҒЎгҒҜдҪ•гҒ®жі•еҫӢгӮӮзҠҜгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮзөҗеұҖгӮігғјгғ«гҒҹгҒЎгҒҜгҖҒеҘіжҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгӮ’йҷӨгҒ„гҒҰе…Ёе“ЎгҒҢиӢҘжүӢгҒ®жө·и»Қе°Ҷж ЎгҒӢгӮүе„ҖзӨјзҡ„гҒ«е°»гӮ’йһӯгҒ§жү“гҒҹгӮҢгҒҹгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®зҪӘгҒ«гҒҜе•ҸгӮҸгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹ[37][38]гҖӮ гҒқгҒ®еҫҢдёҖиЎҢгҒҜгҒӮгӮүгӮҶгӮӢгӮӮгҒ®гӮ’жҢҮгҒ•гҒ—гҒҰгҖҢгғ–гғігӮ¬гҖҒгғ–гғігӮ¬пјҒпјҲBunga, bunga!пјүгҖҚгҒЁеҸ«гҒіиӨ’гӮҒз§°гҒҲгҒҹгҒЁе ұйҒ“гҒ•гӮҢ[39]гҖҒгҒ“гҒ®иЁҖи‘үгҒҜгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ§жөҒиЎҢгҒ—гҒҹгҖӮгӮЁгӮӨгғүгғӘгӮўгғігғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒзӣҙжҺҘгҒ®й–ўдҝӮиҖ…гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҢгҖҢе®ҹйҡӣгӮҲгӮҠгӮӮгҒ„гӮҚгҒ„гӮҚгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҶгҒқгҒ¶гҒ„гҒҹгҖҚиҖ…гҒҢгҖҒдёҖиЎҢгҒҢгҖҢгғ–гғігӮ¬гғ–гғігӮ¬гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЎЁзҸҫгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒЁж–°иҒһгҒ«дјқгҒҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеӨ§еӨүжңүеҗҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[40]гҖӮгҒқгҒ®еҫҢгӮӮгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒ«гҒҜгҒ“гҒ®и©ұгҒҢд»ҳгҒ„гҒҰеӣһгӮҠгҖҒ1915е№ҙ3жңҲ18ж—ҘгҒ«з¬¬дёҖж¬Ўдё–з•ҢеӨ§жҲҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғүгғ¬гғғгғүгғҺгғјгғҲгҒҢгғүгӮӨгғ„гҒ®жҪңж°ҙиүҰU-29гӮ’дҪ“еҪ“гҒҹгӮҠгҒ§ж’ғжІҲгҒ—гҒҹ[жіЁйҮҲ 6]йҡӣгҒ«гӮӮ"BUNGA BUNGA"пјҲгғ–гғігӮ¬гҖҒгғ–гғігӮ¬пјүгҒЁгҒ„гҒҶзҘқйӣ»гҒҢйҖҒгӮүгӮҢгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶ[41]гҖӮ гҒқгҒ®е№ҙгҖҒгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгғӣгғјгғ«гҒ§гҖҒгҖҢеҲҘгӮҢгҒҹгҒӮгҒ®еЁҳпјҲThe Girl I Left BehindпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжӣІгҒ®ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӣҝгҒҲжӯҢгҒҢжӯҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ

ж—Ҙжң¬иӘһиЁі

1936е№ҙгҖҒгӮЁгӮӨгғүгғӘгӮўгғігғ»гӮ№гғҶгӮЈгғјгғҙгғігҒҜеҒҪгӮЁгғҒгӮӘгғ”гӮўзҡҮеёқдәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®и©ізҙ°гҒӘи§ЈиӘ¬жң¬гӮ’еҹ·зӯҶгҒ—гҖҒгғӣгӮ¬гғјгӮ№еҮәзүҲзӨҫгҒӢгӮүеҮәзүҲгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ дәӢ件гҒӢгӮү30е№ҙеҫҢгҒ®1940е№ҙгҖҒгғҙгӮЎгғјгӮёгғӢгӮўгғ»гӮҰгғ«гғ•гҒҜгғӯгғүгғЎгғ«еҘіеӯҗеӨ§еӯҰгҒЁгғЎгғўгғҜгғјгғ«гӮҜгғ©гғ–гҒ§гҒ®и¬ӣжј”гҒ§гҒ“гҒ®дәӢ件гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиӘһгҒЈгҒҹ[43]гҖӮеҫҢиҖ…гҒ«гҒҜEгғ»Mгғ»гғ•гӮ©гғјгӮ№гӮҝгғјгӮӮеҮәеёӯгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹ[43]гҖӮ и„ҡжіЁжіЁйҮҲ

еҮәе…ё

жғ…е ұжәҗжӣёзұҚ

йӣ‘иӘҢ

ж–°иҒһиЁҳдәӢ

гӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲ

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ |

Portal di Ensiklopedia Dunia