末梢血塗抹検査

末梢血塗抹検査(まっしょうけつとまつけんさ、英語: examination of peripheral blood smear, blood smear)とは、血液をスライドガラスに塗抹、染色して顕微鏡で観察する検査である。 概要 末梢血塗抹検査は、血液細胞の形態や数の異常を検出する目的で行われる。 静脈等から採取した末梢血[※ 1]はスライドガラス上に薄く広げ(塗抹)乾燥後、染色される。 染色には、通常、ロマノフスキー染色の変法(メイ・グリュンワルド・ギムザ染色、ライト・ギムザ染色、など)が用いられる(稀に特殊染色が行なわれることがある[※ 2][1][2])。なお、本項で記載する血液細胞の色は、染色した状態の色であることに留意されたい。 塗抹および染色の工程は、大規模施設では機械化されているが、最終的には、臨床検査技師が顕微鏡で観察(鏡検)し、また、100 - 200個の白血球を目視で分類する必要がある。 診断に直結する重要な情報が得られる一方で、人手を要する検査である。 血液細胞の細胞数算定や細胞分類には、近年は自動血球計数装置[※ 3]をまず最初に使用するのが通常であり、機械算定で異常が検出された場合や、血液疾患などを背景にもつ患者の場合は、必要に応じ、末梢血塗抹検査が追加される[3][4]。 類義語として、「末梢血液像」があるが、こちらは機械法と鏡検法を合わせて意味することが多い。 「末梢血液像(鏡検法)」は、医療保険で診療報酬を算定する際の名称である。 [5] 白血球分類白血球は、鏡検では、通常、下表の6分画に分類して報告される。基準値は、各施設が独自に設定していることが多いが、ここでは、日本臨床衛生検査技師会と日本検査血液学会の提唱する共用基準範囲[6]を示す。

上記6分類以外の細胞が認められる場合は、追加して報告される。上記以外の血液細胞(前骨髄球、後骨髄球、異型リンパ球、赤芽球、巨核球、など)の末梢血出現は、数にもよるが、通常は異常と考えられる。骨髄芽球、腫瘍細胞、病原体[※ 5]は少数でも認められたら異常である。 桿状核球と分葉核球の分類桿状核球とは、狭義には好中球、広義には多形核白血球[※ 6]の核が分葉していないもの、分葉核球は、核が分葉したものを意味する。 →詳細は「分葉核球」を参照

末梢血塗抹検査では、好中球の桿状核球と分葉核球を分別して計数する。 桿状核球と分葉核球の鑑別は一般に普及している自動血球計数装置では不可能[※ 7]であり、鏡検(目視分類)を要する[6]。 白血球分画と疾患の関係

白血球(顆粒球)の異常左方移動 桿状核球の相対的増加を左方移動[※ 10]と呼ぶ (通常、白血球中の桿状核球の割合が15 %以上を左方移動とみなす。) 好中球をはじめとする多形核白血球は、成熟に従い、核が分葉する。従って、核が分葉していない桿状核球の増加は、通常、成熟白血球の消費が亢進するとともに白血球の産生が細菌感染などの刺激により増大して血中の幼弱な白血球の比率が増大していることを意味する。 著しい例では、後骨髄球・骨髄球も末梢血にみられることがある。 左方移動は、重症の細菌感染症の存在を示唆し、診断上、重要である[8]。 なお、慢性骨髄性白血病でも幼弱な好中球の前駆細胞が末梢血に出現するため、血液像は左方移動を呈する。[7] →詳細は「左方移動」を参照

核の低分葉 先天的に好中球の核分葉が減少するペルゲル・フェット(Pelger-Huet)核異常という病態(通常は無症状)が知られている。正常の分葉核球の核は3前後(2から5)に分葉しているが、ペルゲル・フェット核異常では亜鈴ないし鼻眼鏡型の2葉の核が大半である[※ 11]。 後天的にも、骨髄異形成症候群やタキサン系抗癌剤投与に類似の分葉異常が認められ、偽ペルゲル・フェット核異常と呼ばれる[9]。骨髄異形成症候群にみられた場合は、急性白血病転化のリスクが大とされる[10]。 →詳細は「ペルゲル・フェット核異常」を参照

核の過分葉 好中球で、5分葉以上の核の増加、ないし6分葉以上の核がみられたら過分葉という。ビタミンB12欠乏症などの巨赤芽球性貧血、骨髄異形成症候群、抗腫瘍薬投与、などで見られる[9]。 →詳細は「過分葉」を参照

中毒性顆粒 中毒性顆粒とは、好中球細胞質の青紫色に染まる粗大な顆粒であり、幼若なアズール顆粒の残存と考えられる。 重症感染症、G-CSF投与、など、好中球が急速に動員される病態でみられる。好中球の中毒性変化[※ 12]の一つである[9]。 →詳細は「中毒性顆粒」を参照

デーレ小体 デーレ小体((英)Döhle bodies)とは、 好中球の細胞質にみられる青染する斑点状の封入体である。細胞質の成熟が遅れてリボソームが蓄積したものとされる。 猩紅熱、重症感染症、化学療法、などでみられ、好中球の中毒性変化[※ 12]の一つである[9]が、健常人でも観察されることがある。 →詳細は「デーレ小体」を参照

空胞変性 好中球の細胞質にみられる空胞である。通常、貪食作用を反映し、重症感染症(特に敗血症)でよくみられる。好中球の中毒性変化[※ 12]の一つであり[9]、中毒性顆粒とともにみられることがよくある。なお、好中球の空胞は感染症(中毒性変化)以外にも、急性アルコール中毒や放射線被曝でもみられることがある。[9] ジョルダンス異常 ジョルダンス(Jordans)異常とは、末梢血塗抹標本で顆粒球の細胞質に空胞が多発しているように見える所見であり、その実体は脂肪滴である。先天性の中性脂質蓄積症[※ 13][11]の所見。 ジョルダンス(G.H.Jordans)が1953年に報告したのでジョルダンス異常(Jordans' anomaly)と呼ばれるが、しばしば、ジョルダン異常(Jordan’s anomaly)とも表記される。 低顆粒好中球 好中球細胞質の中性好性顆粒の産生障害で、細胞質が白く抜けて透明感が増す。 白血病や骨髄異形成症候群で見られることがある。[10] 芽球の出現

末梢血中の骨髄芽球やリンパ芽球は血液の腫瘍性疾患を示唆する。骨髄芽球は、急性・慢性の白血病、骨髄異形成症候群、骨髄繊維症、などでみられる[※ 14] リンパ芽球は急性リンパ性白血病でみられる[※ 15]。 アウエル小体アウエル小体((英)Auer rod、Auer body)[とは、骨髄芽球または前骨髄球の細胞質にみられることがある、赤紫・線状ないし紡錘状の封入体であり、アズール顆粒由来と考えられている。急性骨髄性白血病(AML)、なかでも急性前骨髄球性白血病(APL)を示唆するが、骨髄異形成症候群や慢性骨髄単球性白血病などでもアウエル小体が見られる場合がある[12]。 →詳細は「アウエル小体」を参照

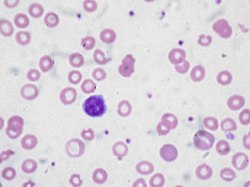

リンパ球の異常異型リンパ球(反応性リンパ球) 大型で細胞質の広く好塩基性(青色)が強いリンパ球。核小体、アズール顆粒、空胞、が見られることがある。 免疫系の刺激を反映する反応性の変化であり、腫瘍性ではない[9]。 →詳細は「異型リンパ球」を参照

分葉リンパ球 核が花びら状に分葉したリンパ球(フラワーセル)は、典型的には、成人T細胞白血病(ATL)にみられる[13][※ 16]。 異常リンパ球 異常リンパ球とは腫瘍性の形態変化を示すリンパ球であり、急性リンパ性白血病や悪性リンパ腫などで末梢血中に腫瘍細胞が出現した状態である。良性の反応性の変化である異型リンパ球と混同してはならない。異常リンパ球は、細胞質に比し核が大きい、核形が不整、核小体が明瞭、などの特徴により異型リンパ球と鑑別される。 核影 核影(グンプレヒトの核影、スマッジ細胞ともいう。(英)smudge cells、basket cells、Gumprecht shadows) とは、末梢血塗抹標本を作成する際に白血球(特にリンパ球)が崩壊して生じた染みのような像を意味し、人工産物である [※ 17] [14] [15] 。 健常人でも少数は認められうるが、 慢性リンパ性白血病(CLL)では多数の核影がみられ、また、核影が多いほど予後がよいと報告されている [※ 18]。 その他、リンパ性白血病や伝染性単核球症などでもみられることがある [15] [16] [17]。 赤血球の異常正常赤血球は、直径7-8 μm、円形で中央が明るく見える(中央淡明)。 以下に述べる形態異常[3]は、原虫を除き、健常人でも少数はみられることがあり、異常と判断するには、出現頻度をも考慮する必要がある[5]。 赤血球の大きさ・大小不同・色素量・多染性

赤血球径が6 μmより小さいものを小赤血球、9.5 μmより大きいものを大赤血球とする。 ただし、赤血球の大きさの異常の検出は、塗抹鏡検検査でも定性的には可能であるが、臨床現場では、自動血球計数装置[※ 3]で定量的に計測される平均赤血球容積(MCV)が主に用いられる。 小赤血球がみられる(MCVが低値をとる)貧血は小球性貧血((英)microcytic anemia)とよばれ、ヘモグロビン合成障害によるもので、後述の低色素性貧血と同じ病態であり、大部分は鉄欠乏性貧血であり、その他、鉄芽球性貧血、サラセミア、慢性疾患に伴う貧血、などがある[18][19]。 大赤血球がみられる(MCVが高値をとる)貧血は大球性貧血((英)macrocytic anemia)とよばれ、代表的なものに、巨赤芽球性貧血(ビタミンB12欠乏症、葉酸欠乏症、など、DNA合成障害)、および、肝障害にともなう貧血がある [18]。

赤血球の大小不同((英)anisocytosis)は、鉄欠乏性貧血や巨赤芽球性貧血でよくみられる [※ 19] [20]。 また、輸血後や骨髄異形成症候群では、大きさが違う二群の赤血球が併存(二相性)することがある[20]。

赤血球のヘモグロビン(血色素)量が正常なものを正色素性、ヘモグロビン量が低下している(淡い色に染まる)ものを低色素性とよぶ。 目安としては、赤血球の中央の淡明部((英)central pallor)が赤血球直径の1/3を超えたものは低色素性である[20]。 定量的には、自動血球計数装置で算出される平均赤血球血色素量(MCH)があるが、 ヘモグロビン量は赤血球容積と同じ動きをするので、臨床的には、もっぱら、平均赤血球容積(MCV)が使用される。 [20][18][19]

成熟した赤血球は酸性色素のエオシンでピンクに染まるが、幼弱な赤血球は、さらに、塩基性色素(メチレンブルーやアズール色素)にも染まって青みがかって見え、これを多染性((英)polychromasia)とよぶ。多染性赤血球(網赤血球と同じものである)が多数出現している場合は、赤血球形成の亢進(溶血性貧血、慢性出血、または急性出血回復期、など)、または、髄外造血が考えられる[20]。 なお、幼弱な赤血球の定量には、自動血球計数装置または視算による網赤血球数が用いられる。 上記各項目に関連する疾患・病態の詳細は貧血、および、文献[19][18][21]を参照されたい。 連銭形成 連銭形成((英)rouleaux formation)とは、赤血球が銭に紐を通したごとく広い面で互いに連なって見える状態である。高ガンマグロブリン血症(多発性骨髄腫やマクログロブリン血症)や高フィブリノーゲン血症(感染症、膠原病など)など血液粘度の亢進した状態で見られる(健常人でも塗抹の厚い部分でみられることがある)[20]。 →「連銭形成」も参照

赤血球凝集 赤血球凝集((英)Red blood cell agglutination)では、赤血球が、連銭形成とは異なり、ブドウ状の集塊を形成している。寒冷凝集素症(IgM自己抗体による)や自己免疫性溶血性貧血で見られる [20]。 赤血球凝集も参照。 楕円赤血球 楕円赤血球((英)elliptocyte)とは、楕円形(ないし、卵円形、棒状)を呈する赤血球である。遺伝性楕円赤血球症[※ 20]が典型だが、巨赤芽球性貧血、鉄欠乏性貧血、化学療法後、アルコール過飲による大球性貧血、などで二次的に出現することがある[20]。 楕円赤血球も参照。 球状赤血球 球状赤血球((英)spherocyte)とは、膜透過性異常のため赤血球にナトリウムが蓄積し中凹みがなくなった状態である。塗抹標本では、赤血球は小型で中央の淡明部が消失している。 免疫介在性溶血性貧血や遺伝性球状赤血球症でみられる[20]。 →詳細は「球状赤血球」を参照

有口赤血球 有口赤血球((英)stomatocyte)とは、中央淡明が長方形になり、口のように見える赤血球である(口唇赤血球ともいう)。 遺伝性有口赤血球症、アルコール過飲、血液型物質異常(Rh null 症候群)、などでみられる[20][18]。 遺伝性有口赤血球症も参照。 破砕赤血球 破砕赤血球(分裂赤血球、断片化赤血球、(英)schistocyte、fragmented erythrocyte)とは、 ヘルメット型、三角形、などに断片化した赤血球であり、中央淡明もしばしば消失している。 血管内にフィブリン血栓や血小板血栓が形成され、そこを通過する赤血球が分断されるため生成するとされる。 原因には、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、溶血性尿毒症症候群(HUS)、播種性血管内凝固症候群(DIC)、血栓性微小血管障害(TMA)、など、重篤な病態が含まれる。その他、行軍ヘモグロビン尿症、心臓の人工弁などでもみられる。[20] 破砕赤血球も参照。 涙滴赤血球 涙滴赤血球((英)teardrop cell、dacrocyte)とは、一方向が涙滴状に尖った赤血球である。非特異的な変化であるが、骨髄線維症、癌の骨髄転移、サラセミアなど髄外造血が盛んな病態で見られ、線維の間を赤血球が通過する際の変形とされる。[20] 涙滴赤血球も参照。 鎌状赤血球 鎌状赤血球(かまじょうせっけっきゅう、(英)sickle cell)とは、 異常ヘモグロビン(HbS)が赤血球内で凝集するため、赤血球が三日月状、ないし、舟状に変形したものである。遺伝性の溶血性貧血である鎌状赤血球症でみられる。 →詳細は「鎌状赤血球症」を参照

有棘赤血球

有棘赤血球((英)acanthocyte、spur cell)赤血球表面に多数の棘状の突起がある状態である。 突起の分布・長さ・太さが揃っていて先端が鋭く尖っているものをウニ状赤血球((英)echinocyte、burr cell)、突起が不揃いなものを有棘赤血球として区別することがあるが、鏡検では厳密に区別することは難しい[22][18][20]。 有棘赤血球は、重篤な肝疾患、脾臓機能低下、βリポ蛋白欠損、血清脂質低下、神経有棘赤血球症、などでみられる[20]。 有棘赤血球も参照。 ウニ状赤血球は、ATP産生障害を伴う溶血性貧血(ピルビン酸キナーゼ欠損症など)、腎不全、輸血後、リン欠乏症、熱傷、などでみられる[20]。 ウニ状赤血球も参照。 標的赤血球 標的赤血球((英)target cell、codocyte)とは、赤血球の中央の淡明部に赤く染まる部分が生じて射的の的のように見える赤血球で、表面積に比べ体積が小さくなり膜が過剰となった場合に出現する。 サラセミア、鉄欠乏性貧血、鉄芽球性貧血、異常ヘモグロビン症(ヘモグロビンC、ヘモグロビンSC)、肝疾患、閉塞性黄疸、などでみられる。 [23][20] 標的赤血球も参照。 有核赤血球 ヒトを含む哺乳類では、末梢血中の赤血球は核をもたない。骨髄の赤芽球は核を失ってから網赤血球として末梢血に移行し、成熟赤血球となる。 末梢血の赤血球が核をもっている(すなわち、赤芽球が末梢血に出現している)場合は、有核赤血球((英)nucleated red blood cell、NRBC)とよばれる。 末梢血中の有核赤血球は、出生直後は正常でも少数みられるが、その後は、骨髄障害(悪性腫瘍の骨髄転移、骨髄異形成症候群、白血病、鉛中毒、重篤な全身状態、など)、髄外造血(骨髄線維症、悪性腫瘍の骨髄転移など)、脾臓摘出後、急激な赤血球形成亢進(大量出血からの回復期など)、などの病態で出現する。 なお、有核赤血球とともに白血球系の幼若細胞が出現する場合は、白赤芽球症((英)leukoerythroblastosis)とよばれ、髄外造血などでみられる。 [7] [24] →詳細は「有核赤血球」を参照

ハウエル・ジョリー小体 ハウエル・ジョリー小体((英)Howell-Jolly body)は赤血球内の暗青色から紫色の封入体である。類円形で、単独で存在し赤血球直径の10-20%前後と、比較的大きい。核の遺残物とされる。 脾臓摘出後、DNA合成障害(ビタミンB12欠乏症などの巨赤芽球性貧血、化学療法後)、 骨髄異形成症候群、などでみられる[20][5]。 →詳細は「ハウエル・ジョリー小体」を参照

パッペンハイマー小体 パッペンハイマー小体((英)Pappenheimer body)は、赤血球の周辺に分布する小さな青から紫色の封入体で、通常、複数個みられる。鉄染色で染まる鉄顆粒であり、不溶性の非ヘム鉄の沈着により生じる。 脾臓摘出後、鉄芽球性貧血、巨赤芽球性貧血、骨髄異形成症候群、鉛中毒、ヘモグロビン異常症、各種の鉄過剰症、などでみられる [7][20][25]。 →詳細は「パッペンハイマー小体」を参照

ハインツ小体 ハインツ小体((英)Heinz body)は、赤血球の周縁部の小さな類円形の封入体で、ロマノフスキー染色では染まらず透明だが強く光を屈折する(ハインツ小体染色では染め出すことが可能である)。 ヘモグロビンが変性したものであり、不安定ヘモグロビン症、脾臓摘出後、メトヘモグロビン血症、等においてみられる。 [※ 21] [7][20] →詳細は「ハインツ小体]」を参照

好塩基斑点 好塩基斑点(好塩基性斑点、(英)basophilic stippling, punctate basophilia)は、赤血球の細胞質全体に分布する、多数の、塩基性の色素(メチレンブルーなど)で青く染まる顆粒である。リボソーム、ないし、リボソームのRNAが凝集したものと考えられている。 鉛中毒の所見として有名であるが、サラセミア、鎌状赤血球症などのヘモグロビン異常症、巨赤芽球性貧血、骨髄異形成症候群、ピリミジン-5'-ヌクレオチダーゼ欠損症、など、さまざまな疾患で出現しうる。なお、鉛中毒などの場合は粗大な好塩基斑点であるが、微細なものは網赤血球が増加する病態や健常人でもみられることがある[26][20][7]。 →詳細は「好塩基性斑点赤血球」を参照

カボット環 カボット環((英)Cabot rings)赤血球内の赤から紫色の環状または8の字状構造物。細胞分裂の際の紡錘糸に由来するとされる。稀な所見である。 ビタミンB12欠乏、 鉛中毒、骨髄異形成症候群、その他、赤血球形成の障害をきたす病態でみられる[27][7]。 →詳細は「カボット環」を参照

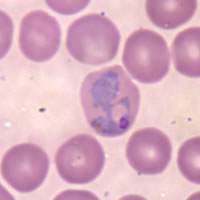

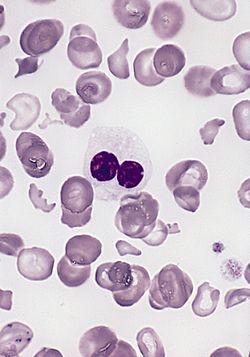

原虫

マラリアの確定診断は、末梢血塗抹標本で赤血球内のマラリア原虫を確認することが基本である[28] バベシア症のバベシア原虫も赤血球内に寄生して、マラリアと鑑別を要する場合がある[29]。 血小板の形態異常 正常の血小板は淡青色の細胞質中にアズール顆粒がみられる。[7] 赤血球より小さく、2〜4 μm程度の大きさである。 (巨核球で産生された直後の血小板は大きく、老化につれて小さくなる。) 4 μmを越えると大型血小板、赤血球の大きさ(8 μm)を越えると巨大血小板とされる[30]。 なお、血小板の数的異常の評価は、通常、自動血球計数装置[※ 3]を用いる。数的異常については、血小板・血小板減少症を参照されたい。 大型血小板・巨大血小板 先天性疾患では、ベルナール・スリエ症候群、メイ・ヘグリン異常症、灰色血小板症候群[※ 22]、など、多数の疾患が知られている。巨大血小板症も参照されたい[31]。 後天性疾患では、骨髄での血小板産生が亢進する病態(特発性血小板減少性紫斑病、大量出血後、骨髄抑制回復期、など)、や骨髄異形成症候群などでみられる。 [7] なお、巨大血小板は、自動血球計数装置では赤血球と誤認されることがあるので、塗抹標本での確認を要する場合がある[2]。 微小血小板WAS遺伝子異常による原発性免疫不全症のウィスコット・アルドリッチ症候群、および、 その軽症型のX連鎖血小板減少症は、小型の血小板と血小板減少が特徴的である [31][32]。(画像は文献[32]を参照されたい。) 血小板凝集   末梢血塗抹標本上で血小板が凝集していたら、通常、検査の過程で生じた人工産物[※ 17] と考えられる。 よくみられるのは、採血管の抗凝固剤であるEDTAによるEDTA依存血小板凝集症である。 血小板が凝集するため、自動血球計数装置[※ 3]では血小板数が誤って低く算定される(偽性血小板減少症とよばれる)。 鏡検により血小板の凝集を認めるので、真の血小板減少症と鑑別可能である。ヘパリン等、EDTA以外の抗凝固剤を用いると血小板数が正しく算定されることが多い。誤診の原因となりうるので注意を要するが、特に病的意義はない。[5][33] 同じく、EDTAにより、白血球の周囲に血小板が付着することもあり、血小板衛星現象と呼ばれる。稀な偽性血小板減少症の原因である[33]。 その他、採血や検体取り扱いの手技が不良で検体が凝固することによっても血小板凝集がおこりうる。この場合は鏡検でフィブリンも認められる。 脚注

出典

外部リンク

関連項目 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia