核兵器禁止条約

核兵器禁止条約(かくへいききんしじょうやく、英語: Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons、TPNW)は核兵器を禁止する国際条約である[3][2]。略称・通称は核禁止条約、核禁条約、核廃絶条約(英語: Nuclear Weapons Ban Treaty[4][5][6]、Nuclear Ban Treaty[7][8][9])など。 2017年7月7日に国際連合総会で採択され[10][11]、2021年1月22日に発効した[12][13][14]。 概要この条約は、将来的な核兵器の全廃へ向けた、核兵器を包括的に法的禁止とする初めての国際条約である。対象は核兵器で、原子力発電やX線撮影装置などの平和目的での原子力の保有は禁じていない。前文において被爆者の苦痛に対する憂慮と共に、国際人道法と国際人権法の原則が、核兵器廃絶に関して再確認された。この条約の特徴は、核兵器または核爆発装置を所有、保有、管理していた締約国が申告を要する点にある。なお非締結国への法的拘束力は無い。 当条約は1996年4月に起草され、2017年7月に国連総会で賛成多数にて採択され、2020年10月に発効に必要な50か国の批准に達したため、2021年1月22日に発効した。 なお当条約の国連総会への採択を含め、条約の推進には2007年に核戦争防止国際医師会議から独立して結成された核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の貢献が大きいとされ、同団体は2017年10月6日にノーベル平和賞を受賞した。また、核戦争防止国際医師会議は1985年にノーベル平和賞を受賞、日本原水爆被害者団体協議会も2024年にノーベル平和賞を受賞した。 歴史1996年4月、「モデル核兵器禁止条約」(Model Nuclear Weapons Covention, Model NWC, mNWC)という名の条約草案が、核兵器の廃絶を求める各国の法律家、科学者、軍縮の専門家、医師及び活動家らが参加する以下の3つの国際NGOから構成されるコンソーシアムによって起草された。目的は、核軍縮の可能性を「法的、技術的、政治的要件に沿って検証する」ことであった。

1997年11月、mNWC(UN Doc. A/C.1/52/7)がコスタリカ政府により国際連合事務総長に届けられ、国際連合の加盟国に配布された。 2007年4月、mNWCはNGOコンソーシアムを招集した核政策に関する法律家委員会(Lawyers' Committee on Nuclear Policy, LCNP)を通じ、コスタリカ及びマレーシア両政府の共同提案として、国際連合の核拡散防止条約(NPT)運用検討会議の第1回準備委員会(Preparatory Committee for the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)に改訂版の「NWC」(UN Doc. A/62/650)として提出された。NWCは、以下の項目について核の取扱いを禁止している。

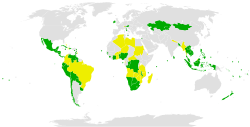

2011年10月26日 - 31日、国連総会で軍縮・国際安全保障問題を扱う第一委員会が52の決議を採択した。このうちマレーシアなどが提出した核兵器禁止条約の交渉開始を求めた決議[15]が127か国(昨年より6か国多い)の賛成で採択された。 2016年10月28日(日本時間)、国連総会第一委員会(軍縮)において、多国間の核武装撤廃交渉を来年から開始する決議案“Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiations”(document A/C.1/71/L.41)が、賛成123、反対38、棄権16で可決された。アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、日本は反対票を投じ、北朝鮮は賛成、中国は棄権した[16][17]。  賛成 反対 棄権 不参加 2017年7月7日に国連本部で開催中の核兵器禁止条約交渉会議にて賛成122票、反対1票(オランダ)、棄権1票(シンガポール)の賛成多数により採択された[18][19][20]。

2017年9月20日より各国で批准が行われ、2020年10月24日に発効に必要な50か国に達した。

日本       核保有国であるアメリカの同盟国である日本は、アメリカが核兵器の抑止力を提供し安全を保障する「核の傘」の抑止の論理に依存し守られており、アメリカに「ただちに核兵器を放棄せよ」と発言すると矛盾が生じるため、不参加を示している[34][35]。 日本政府の立場日本政府は、日本は世界で唯一の戦争被爆国であるため「核兵器禁止条約が目指す核兵器廃絶」を目標に掲げている[36]。しかし、「ロシアの核」「台湾問題」や「北朝鮮のミサイル開発」のように核兵器を使用する相手の「核の脅威」に対しては通常兵器だけでは抑止を効かせることは困難であるため、日米同盟の「核の傘」の下で核兵器を有するアメリカの抑止力を維持することが必要と考えている。そのため、日本の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、核兵器保有国と非保有国の双方が加わるNPT(=核拡散防止条約の再検討会議)の枠組みなどを通じて双方の橋渡しとなり、核軍縮を優先し呼びかけていく考えを示している[36][37][38]。 また、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)の早期交渉開始や核戦力の透明性の向上等、核軍縮に向けた具体的措置の実施を国際社会に呼びかけるため、「軍縮会議日本政府代表部[39]」を設置している。 日本の世論日本放送協会(NHK)が2020年11月に世論調査でこの条約に参加するべきかどうか聞いたところ、全体の半数以上が「日本がこの条約に加わるべき」と回答[40]。 日本の組織団体の活動

日本原水爆被害者団体協議会の活動日本被団協は、2017年7月28日、核兵器国および同盟国に署名・批准を呼びかけ、核兵器のない世界をつくる先頭に立つように当時の安倍晋三首相に声明を発表した[53]。また、核兵器の廃絶や被爆者の救済を訴える活動を続けている[54]。 また、日本政府や国際社会に対して以下の提言を行なっている(参照 : [55][56])

その他の活動や出来事等

内容当条約の原文は、国連公用語である英語・フランス語・ロシア語・中国語・スペイン語・アラビア語で、国際連合の公式ウェブサイトに掲載されている[66]。なお日本は不参加のため外務省の公式な翻訳はないが、外務省は英文、暫定的な仮訳、日本国政府の考えを掲載中[3]。 当条約は前文と20の条文から構成される。前文では核兵器の非人道性、全廃の必要性、安全保障上の利益、「核兵器のない世界」の達成、国際人道法、過去決議との関連、法的禁止、平和利用、教育の重要性などを締結国の認識と記載した。

署名国・批准国2024年11月10日現在の署名国と批准国[2]。

2021年10月はノルウェー、11月にはドイツがオブザーバー参加を決めた。 2022年6月に開催された第1回締約国会議では、ドイツ、ノルウェー、ベルギー、オランダ、スウェーデン、フィンランド、オーストラリアなどがオブザーバーで参加した[68]。 2023年11月に開催された第2回締約国会議では、ドイツ、ノルウェー、ベルギー、オーストラリアなどがオブザーバーで参加した[68]。オランダは、第1回の会議の後、外務大臣が「今回の参加経験に照らして、オブザーバーとして、さらに参加していくことには意味がない」とする下院議長宛ての書簡を提出し、参加しなかった[68]。 2025年3月に開催された第3回締約国会議では、オーストラリアなどがオブザーバーで参加し、ドイツ、ノルウェー、ベルギーなどは参加しなかった[33][69]。ドイツ外務省は、ロシアが核の威嚇を強めていることを念頭に、「条約の意図と野心は、もはや安全保障上の現実を反映していない」と説明した[70]。また、「核禁条約はロシアによるウクライナ侵攻が始まる前にできたものだ」と指摘し、侵攻の結果、「核抑止力は安全保障にとって不可欠」だと明確になったと訴えた[70]。 脚注

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia