脳下垂体

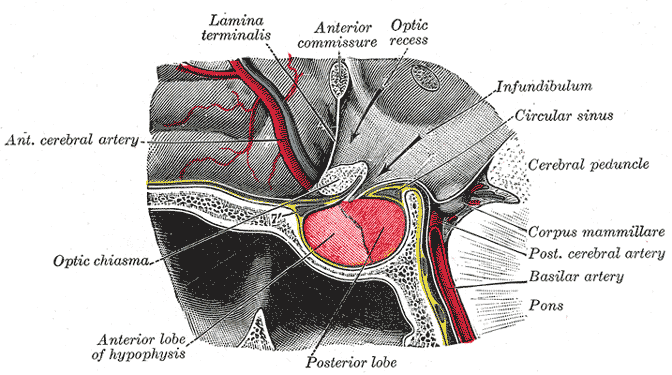

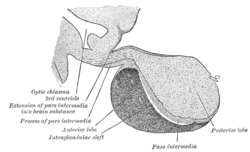

脳下垂体(のうかすいたい)または下垂体(かすいたい)は、脊椎動物の体に存在する内分泌器官の1つである。脳に接して、脳の直下(腹側)に存在し、脳の一部がぶら下がっているように見えることからこの名がある。 解剖学脳下垂体は、脳とともに硬膜に包まれており、脳の腹側に接している。視交叉の後方、間脳の視床下部に接する位置にある。下側は、頭蓋骨の蝶形骨に接する。ヒトなどの蝶形骨には、脳下垂体がちょうどはまり込むようなくぼみがあり、トルコ鞍と呼ばれる。内分泌器官である下垂体は、血管が発達しており、分泌されたホルモンが効率よく血流に乗って全身に運ばれる仕組みになっている。脳下垂体前葉のホルモンの分泌を調節するホルモンは、視床下部から分泌されており、脳下垂体を通る血管のうちの一部は、視床下部を経由してから脳下垂体に入るため、視床下部の分泌調節ホルモンの刺激が効率よく脳下垂体前葉に伝わるようになっている。一方、脳下垂体後葉ホルモンは、視床下部の神経細胞で産生され、神経細胞の軸索をとおして運ばれる。この軸索は視床下部から脳下垂体後葉にまで達しており、ここで血管に放出される。 構造脳下垂体を、大きく2つの部分に分けることができる。主に前下方にある部分は、腺性下垂体(脳下垂体腺葉)と呼ばれ、発生過程で口蓋の上皮が増殖してできた、ラトケ嚢と呼ばれる袋状のくぼみに由来する上皮性細胞塊からなる。 一方、主に後上方にある部分は神経性下垂体(脳下垂体神経葉または後葉)と呼ばれ、脳の間脳が発生過程で伸びてきて形成される部分である。腺性下垂体は、更に2つに分けられ、神経葉に接する薄い部分を、下垂体中葉または中間部、それ以外を前葉と呼ぶ。こうして分けられた3つの部分からは異なったホルモンが分泌される。 前葉からは、副腎皮質刺激ホルモン(コルチコトロピン、ACTH)、甲状腺刺激ホルモン(サイロトロピン、TSH)、性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)、成長ホルモン(GH)、プロラクチンなど、他の内分泌器官の機能を左右し、そこからのホルモンの分泌を調節する多種のホルモン(動物種によって違いがある)が分泌される。中葉からは、メラニン細胞刺激ホルモン(メラノトロピン、MSH)。神経葉からは、抗利尿ホルモン(バソプレシン)や、オキシトシンが分泌される。 分泌するホルモン

前葉

と略すと、視床下部、脳下垂体前葉、標的臓器、から分泌されるホルモンは表.1の様になる。

過労による影響脳下垂体は過労によって異常をきたすことが示唆されている。これはラットでの実験結果だが、一定期間にわたって疲労ストレスをラットにかけ続けたところ、脳下垂体の様々な場所で機能異常が生じていた上に、脳下垂体の中葉においては細胞が死んでいるのが観察された[1]。なお、3日間程度での疲労ストレスをラットにかけ続けただけの場合に細胞死こそ見られなかったものの、脳下垂体の機能異常はすでに生じていたことも観察された[1]。 参考画像

出典関連項目 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia