この項目では、価格が変化したときの需要の反応の弾力性について説明しています。経済学における一般的な弾力性については「弾力性 」を、所得が変化したときの需要の反応の弾力性については「需要の所得弾力性 」を、ある財の価格が変化したときの別の財の需要の反応の弾力性については「交差弾力性 」を、2つの財の相対価格が変化したときの相対需要の反応の弾力性については「代替の弾力性 」をご覧ください。

需要の価格弾力性 (じゅようのかかくだんりょくせい、英 : Price elasticity of demand)は、財の価格 が1%上昇したときのその財の需要 の変化率のこと[ 1] 符号 を省いて絶対値を指すことが多い[ 2]

ある財の需要の価格弾力性は以下のように計算される[ 3] [ 4] [ 5] [ 2]

e

=

Δ

q

/

q

Δ

p

/

p

=

(

q

′

−

q

)

/

q

(

p

′

−

p

)

/

p

{\displaystyle e={\frac {\Delta q/q}{\Delta p/p}}={\frac {(q^{\prime }-q)/q}{(p^{\prime }-p)/p}}}

ただし

p

{\displaystyle p}

Δ

p

=

p

′

−

p

{\displaystyle \Delta p=p^{\prime }-p}

q

{\displaystyle q}

Δ

q

=

q

′

−

q

{\displaystyle \Delta q=q^{\prime }-q}

(

105

−

100

)

/

100

=

0.05

{\displaystyle (105-100)/100=0.05}

(

180

−

200

)

/

200

=

−

0.10

{\displaystyle (180-200)/200=-0.10}

需要の法則 (英語版 ) [ 5] [ 2] 通常財 (英語版 )

ヴェブレン財 とギッフェン財 は、需要の価格弾力性が正である例外的な財である[ 6]

e

q

p

{\displaystyle e_{qp}}

e

q

p

<

0

{\displaystyle e_{qp}<0}

通常財 (英語版 ) 価格が上昇したときに、その財の需要が減少する。

e

q

p

>

0

{\displaystyle e_{qp}>0}

ギッフェン財 価格が上昇したときに、その財の需要が増加する。

参考のために、需要の所得弾力性

e

q

I

{\displaystyle e_{qI}}

e

q

I

>

0

{\displaystyle e_{qI}>0}

正常財 (上級財)所得が増加したときに、その財の需要が増加する。

e

q

I

>

1

{\displaystyle e_{qI}>1}

正常財でかつ贅沢品 (英語版 )

所得が増加したときに、その財の需要が増加し、所得の増加率よりも需要の増加率の方が大きい。

1

≥

e

q

I

>

0

{\displaystyle 1\geq e_{qI}>0}

正常財でかつ必需品

所得が増加したときに、その財の需要が増加し、所得の増加率よりも需要の増加率の方が小さい。

e

q

I

<

0

{\displaystyle e_{qI}<0}

劣等財 (下級財)所得が増加したときに、その財の需要が減少する。

スルツキー方程式 を用いると、包括的な財の分類をすることができる。需要の価格弾力性は消費税 や関税 の生産者 負担率、消費者 負担率を計算する上で非常に重要な概念である。価格弾力性を調べるために、マーケティングリサーチ やコンジョイント分析 などが行われる。

線形需要曲線における需要と収入 (価格×数量) の関係を示ている。弾力的は範囲(図の左側)では「需要の価格弾力性」が1よりも大きいので、価格の低下は収入を増やす。一方、非弾力的は範囲(図の右側)では、「需要の価格弾力性」が1よりも小さいので、価格を低下させても需要はそれほど増えず、収入が減少する。収入は、弾力性が1のとき最大値をとる。 価格の変化の大きさに対して、需要の価格弾力性は必ずしも一定ではない[ 7] [ 8] [ 9] 需要曲線 が直線で書けるとき、価格弾力性は線形の需要曲線に沿っても一定ではなく、曲線に沿って変化する(右の図を参照のこと)[ 注 1]

需要の価格弾力性は価格が上昇するときと低下するときで絶対値が等しくならない(対称的でない)[ 12] [ 13]

一方で、価格が16円から10円に低下し、需要が80単位から100単位に増加した場合、価格の低下率が37.5%で、需要の増加率が25%なので、需要の価格弾力性は(+25%) /(−37.5%) = −0.67となる。これをインデックス・ナンバー問題 (英語版 )

弧弾力性 (英語版 ) ヒュー・ダルトン (英語版 ) [ 13] [ 14] [ 15]

e

=

(

p

1

+

p

2

2

)

(

q

1

+

q

2

2

)

×

Δ

q

Δ

p

=

p

1

+

p

2

q

1

+

q

2

×

Δ

q

Δ

p

{\displaystyle e={\frac {\left({\frac {p_{1}+p_{2}}{2}}\right)}{\left({\frac {q_{1}+q_{2}}{2}}\right)}}\times {\frac {\Delta q}{\Delta p}}={\frac {p_{1}+p_{2}}{q_{1}+q_{2}}}\times {\frac {\Delta q}{\Delta p}}}

これは、需要曲線上の 「元の点」と「新しい点」の価格の平均値を需要の平均値で割ったものである。大雑把に言えば、需要曲線の 2 点間の曲線の円弧 の平均弾力性である[ 12] [ 15]

2点間の直線の中点の座標を用いた定義であるため、「中点式(Midpoints formula)」としても知られる。この式は、需要曲線が2点の間で直線であると仮定しているため、需要曲線の曲率 が大きくなるほど、この弾力性の近似 は悪くなる[ 14] [ 16]

点弾力性 (てんだんりょくせい、英: Point elasticity)は、微積分 を用いて、需要と価格の非常に小さな変化を基に弾力性を計算する方法である。以下のように定義される。

e

=

d

q

d

p

×

p

q

{\displaystyle e={\frac {dq}{dp}}\times {\frac {p}{q}}}

ただし

d

{\displaystyle d}

Δ

{\displaystyle \Delta }

d

ln

y

d

x

=

1

y

d

y

d

x

{\displaystyle {\frac {d\ln y}{dx}}={\frac {1}{y}}{\frac {dy}{dx}}}

e

=

d

ln

q

d

ln

p

{\displaystyle e={\frac {d\ln q}{d\ln p}}}

「弾力的である」という場合は、符号を無視して、需要の価格弾力性の絶対値が大きいことを意味する[ 17]

需要の価格弾力性が絶対値が1よりも小さいとき、需要が非弾力的であるという。つまり、需要が価格の変化に対してあまり反応しない。需要の価格弾力性の絶対値が1より大きいとき、需要が弾力的であるという。つまり、需要が価格の変化に対して敏感に反応する。需要の価格弾力性力性が0のとき、需要は価格の変化に対して全く反応しない。

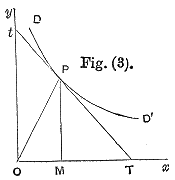

マーシャルが需要の価格弾力性を定義した図 アルフレッド・マーシャル が1890年 の『経済学原理 (英語版 ) [ 18] クールノー の需要曲線 から、需要の価格弾力性の定義式を導出している。マーシャルは、「市場における需要の弾力性は、価格の下落に対して需要がどれくらい増加するか、あるいは減少するかを測る指標である」と述べている[ 19] [ 20] 微積分 を用いて弾力性を計算している[ 21]

次式が成立する。

M

R

=

p

(

1

+

1

e

)

{\displaystyle MR=p\,\left(1+{\dfrac {1}{e}}\right)}

ただし

MR は限界収入p は価格e は需要の価格弾力性この式は以下のように示せる。

収入をR とする。このとき、

M

R

=

∂

R

∂

q

=

∂

∂

q

(

p

q

)

=

p

+

q

∂

p

∂

q

{\displaystyle MR={\frac {\partial R}{\partial q}}={\frac {\partial }{\partial q}}(p\,q)=p+q\,{\frac {\partial p}{\partial q}}}

e

=

∂

q

∂

p

⋅

p

q

⇒

e

⋅

q

p

=

∂

q

∂

p

⇒

p

e

⋅

q

=

∂

p

∂

q

{\displaystyle e={\dfrac {\partial q}{\partial p}}\cdot {\dfrac {p}{q}}\Rightarrow e\cdot {\frac {q}{p}}={\frac {\partial q}{\partial p}}\Rightarrow {\frac {p}{e\cdot q}}={\frac {\partial p}{\partial q}}}

M

R

=

p

+

q

⋅

p

e

⋅

q

=

p

(

1

+

1

e

)

{\displaystyle MR=p+q\cdot {\frac {p}{e\cdot q}}=p\,\left(1+{\frac {1}{e}}\right)}

需要曲線と限界収入(MR )曲線の両方が描かれた図において、限界収入が正となる数量では、需要は弾力的(|e |が1よりも大きい)になる。限界収入がゼロとなる数量では単位弾力的(|e |が1)となり、限界収入が負となる数量では非弾力的(|e |が1よりも小さい)となる[ 22]

需要の価格弾力性は、価格変更後に消費者の購入行動を変えるかどうかで決まる[ 23] [ 24]

購入可能な代替品が多く、より身近であるほど、わずかな価格変更でもその財の購入をやめる消費者が多くなるため、需要の価格弾力性は大きくなる[ 24] [ 25] [ 26]

財のカテゴリーを広く定義すると、弾力性は低く計算される。例えば、コカ・コーラ とペプシコーラ を異なる財と定義して、ペプシコーラの価格が上昇したときのコカ・コーラの需要の価格弾力性を計算すると、弾力性(の絶対値)は大きくなるだろう[ 27] 清涼飲料水 と広く財を定義して、アルコール飲料 の価格の上昇に対する清涼飲料水の需要の価格弾力性を計算すると、コカ・コーラとペプシ・コーラの場合と比較して、弾力性は小さくなる。

その財への支出額が消費者の所得に占める割合が高くなるほど、消費者は価格の変化に敏感になるため、需要の価格弾力性は大きくなる[ 24] [ 25] [ 28]

毎日摂取しなければならない何らかの疾病の治療薬のように、消費者にとって必ず必要な財であれば、需要の価格弾力性は低くなる[ 10] [ 25]

価格の変更が継続して長く続くほど、代替品を探す時間ができる消費者が増えるため、弾力性は高くなる[ 24] [ 26] ガソリン 価格が突然上昇しても、その価格上昇が一時的なものであれば、ガソリンへの需要はあまり変化しないと考えられる[ 25] 公共交通機関 に切り替え、ガソリンへの需要を減らすと考えられる[ 25]

特定のブランド に愛着がある消費者が多い場合は、そのブランドの財の需要の価格弾力性は小さくなる[ 27] [ 29]

航空機 のチケット代が高くなっても、企業の経費で支払われるなど、購入者自身が支出するわけではない場合は、需要は非弾力的になる[ 29]

中毒性の高い財の需要は、非弾力的である。タバコ 、麻薬 、アルコール などが挙げられる。消費者はそのような財を必需品として見るため、大幅な価格変動があっても購入せざるを得なくなる。

^ 弾力性が一定である非線形 の需要曲線が存在し、例えば逆需要関数 が

p

=

a

×

q

1

/

e

{\displaystyle p=a\times q^{1/e}}

e

{\displaystyle e}

a

{\displaystyle a}

[ 10] [ 11] CES型効用関数 から導かれる需要関数では、需要の価格弾力性は定数となる。

^ “Price elasticity of demand | Economics Online ” (英語) (2020年1月14日). 2021年4月14日閲覧。 ^ a b c Gwartney, Yaw Bugyei-Kyei.James D.; Stroup, Richard L.; Sobel, Russell S. (2008). p. 425.

^ Png, Ivan (1989). p. 57.

^ Parkin; Powell; Matthews (2002). pp. 74–5.

^ a b Gillespie, Andrew (2007). p. 43.

^ Gillespie, Andrew (2007). p. 57.

^ Ruffin; Gregory (1988). p. 520

^ McConnell; Brue (1990). p. 436.

^ Economics, Tenth edition, John Sloman

^ a b Parkin; Powell; Matthews (2002). p .75.

^ McConnell; Brue (1990). p. 437

^ a b Ruffin; Gregory (1988). pp. 518–519.

^ a b Ferguson, C.E. (1972). pp. 100–101.

^ a b Wall, Stuart; Griffiths, Alan (2008). pp. 53–54.

^ a b McConnell;Brue (1990). pp. 434–435.

^ Ferguson, C.E. (1972). p. 101n.

^ Browning, Edgar K. (1992). Microeconomic theory and applications HarperCollins . pp. 94–95. ISBN 9780673521422 . https://archive.org/details/microeconomicthe0000brow/page/94/mode/2up ^ Taylor, John (2006). p. 93.

^ Marshall, Alfred (1890). III.IV.2.

^ Marshall, Alfred (1890). III.IV.1.

^ Schumpeter, Joseph Alois; Schumpeter, Elizabeth Boody (1994). p. 959.

^ Reed, Jacob (2016年5月26日). “AP Microeconomics Review: Elasticity Coefficients ”. APEconReview.com . 2016年5月27日閲覧。 ^ Negbennebor (2001).

^ a b c d Parkin; Powell; Matthews (2002). pp. 77–9.

^ a b c d e Walbert, Mark. “Tutorial 4a ”. 2010年2月27日閲覧。

^ a b Goodwin, Nelson, Ackerman, & Weisskopf (2009).

^ a b Gillespie, Andrew (2007). p. 48.

^ Frank (2008) 119.

^ a b Png, Ivan (1999). pp. 62–3.

Arnold, Roger A. (17 December 2008). Economics ISBN 978-0-324-59542-0 . https://books.google.com/books?id=EGeEMRfsrRsC 2010年2月28日閲覧。 Ayers; Collinge (2003). Microeconomics . Pearson. ISBN 978-0-536-53313-5 Brownell, Kelly D.; Farley, Thomas; Willett, Walter C.; Popkin, Barry M.; Chaloupka, Frank J.; Thompson, Joseph W.; Ludwig, David S. (15 October 2009). “The Public Health and Economic Benefits of Taxing Sugar-Sweetened Beverages” . New England Journal of Medicine 361 (16): 1599–1605. doi :10.1056/NEJMhpr0905723 . PMC 3140416 . PMID 19759377 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140416/ . Browning, Edgar K.; Browning, Jacquelene M. (1992). Microeconomic Theory and Applications . https://archive.org/details/microeconomicthe0000brow/page/94/mode/2up 2020年12月11日閲覧。 Case, Karl; Fair, Ray (1999). Principles of Economics (5th ed.). Prentice-Hall. ISBN 978-0-13-961905-2 Chaloupka, Frank J.; Grossman, Michael; Saffer, Henry (2002). “The effects of price on alcohol consumption and alcohol-related problems” . Alcohol Research and Health 26 (1): 22–34. PMC 6683806 . PMID 12154648 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6683806/ . Duetsch, Larry L. (1993). Industry Studies . Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. ISBN 978-0-585-01979-6 Feldstein, Paul J. (1999). Health Care Economics (5th ed.). Albany, NY: Delmar Publishers. ISBN 978-0-7668-0699-3 Ferguson, Charles E. (1972). Microeconomic Theory ISBN 978-0-256-02157-8 . https://archive.org/details/microeconomicthe00goul Frank, Robert (2008). Microeconomics and Behavior (7th ed.). McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-126349-8 Gillespie, Andrew (1 March 2007). Foundations of Economics ISBN 978-0-19-929637-8 . https://books.google.com/books?id=9NoT4gnYvPMC 2010年2月28日閲覧。 Goodwin; Nelson; Ackerman; Weisskopf (2009). Microeconomics in Context ISBN 978-0-618-34599-1 . https://archive.org/details/microeconomicsin00good Gwartney, James D.; Stroup, Richard L.; Sobel, Russell S.; David MacPherson (14 January 2008). Economics: Private and Public Choice ISBN 978-0-324-58018-1 . https://books.google.com/books?id=yIbH4R77OtMC 2010年2月28日閲覧。 Krugman; Wells (2009). Microeconomics (2nd ed.). Worth. ISBN 978-0-7167-7159-3 Landers (February 2008). Estimates of the Price Elasticity of Demand for Casino Gaming and the Potential Effects of Casino Tax Hikes Marshall, Alfred (1920). Principles of Economics ISBN 978-0-256-01547-8 . https://archive.org/details/businesseconomic0000colb_r9m1 2010年3月5日閲覧。 Mas-Colell, Andreu ; Winston, Michael D.; Green, Jerry R. (1995). Microeconomic Theory . New York: Oxford University Press. ISBN 978-1-4288-7151-9 McConnell, Campbell R.; Brue, Stanley L. (1990). Economics: Principles, Problems, and Policies (11th ed.). New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-044967-1 Negbennebor (2001). “The Freedom to Choose”. Microeconomics . ISBN 978-1-56226-485-7 Parkin, Michael; Powell, Melanie; Matthews, Kent (2002). Economics . Harlow: Addison-Wesley. ISBN 978-0-273-65813-9 Perloff, J. (2008). Microeconomic Theory & Applications with Calculus . Pearson. ISBN 978-0-321-27794-7 Pindyck; Rubinfeld (2001). Microeconomics (5th ed.). Prentice-Hall. ISBN 978-1-4058-9340-4 Png, Ivan (1999). Managerial Economics ISBN 978-0-631-22516-4 . https://books.google.com/books?id=SecBA0uR71MC 2010年2月28日閲覧。 Ruffin, Roy J.; Gregory, Paul R. (1988). Principles of Economics (3rd ed.). Glenview, Illinois: Scott, Foresman. ISBN 978-0-673-18871-7 Samuelson; Nordhaus (2001). Microeconomics ISBN 978-0-07-057953-8 . https://archive.org/details/microeconomics00samu Schumpeter, Joseph Alois; Schumpeter, Elizabeth Boody (1994). History of economic analysis ISBN 978-0-415-10888-1 . https://books.google.com/books?id=pTylUAXE-toC 2010年3月5日閲覧。 Sloman, John (2006). Economics ISBN 978-0-273-70512-3 . https://books.google.com/books?id=EotlIrKjdBUC 2010年3月5日閲覧。 Taylor, John B. (1 February 2006). Economics ISBN 978-0-618-64085-0 . https://books.google.com/books?id=mZGDHmPHAb4C 2010年3月5日閲覧。 Vogel, Harold (2001). Entertainment Industry Economics (5th ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-79264-6 Wall, Stuart; Griffiths, Alan (2008). Economics for Business and Management ISBN 978-0-273-71367-8 . https://books.google.com/books?id=TrRtUr_Wn2IC 2010年3月6日閲覧。 Wessels, Walter J. (1 September 2000). Economics ISBN 978-0-7641-1274-4 . https://books.google.com/books?id=0hggJhQQQboC 2010年2月28日閲覧。

分野 価格理論

基本 弾力性 財 関数形 定理/補題 効用 市場 消費者 生産者 均衡 分析 失敗

ゲーム理論 契約理論 関連分野

カテゴリ