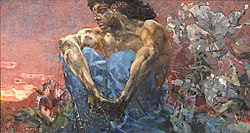

Образ богоборца в живописи ― картина Михаила Врубеля «Демон сидящий» — иллюстрация к поэме Михаила Лермонтова «Демон»

Образ богоборца в живописи ― картина Михаила Врубеля «Демон сидящий» — иллюстрация к поэме Михаила Лермонтова «Демон»

Богобо́рчество — разновидность свободомыслия, в котором человек, признавая существующими сверхъестественные силы (существа), негативно к ним относится[1][2].

–û–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ

Богоборчество является самой ранней и самой слабой формой критики религиозных представлений[1]. В представлении богоборца мир — жестокий и несправедливый, и несовместимым с идеей блага. Богоборец испытывает чувство протеста против Бога. Бог, по мнению богоборца, является причиной зла в мире, Бог — существо злое и несправедливое[1][2].

–ü—Ä–∏—á–∏–Ω–∞–º–∏ –±–æ–≥–æ–±–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å: –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –Ω–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏, –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏–µ, –Ω–µ—É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –ª–∏—á–Ω–æ–π —Å—É–¥—å–±—ã, –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏–∏[3].

Богоборчество может проявляться как в слабой форме — робкий упрёк в адрес Бога, так и в более сильной — в хуле против Бога[3]. В богоборчестве переосмысливается одно из ключевых понятий иудаизма и христианства — первородный грех, вина человека, вызванная первородным грехом, трактуется как вина самого Бога. В богоборчестве нередко происходит переосмысление

—Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ–≥–æ –Ω—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–¥–µ–∞–ª–∞, –∫–∞–∫ —Å–º–∏—Ä–µ–Ω–∏–µ, –±–µ–∑—Ä–æ–ø–æ—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∏–µ —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–∏–π –∫–∞–∫ –±–ª–∞–≥–∞, –æ—Ç–≤–æ—Ä—è—é—â–µ–≥–æ –≤—Ä–∞—Ç–∞ –≤ —Ä–∞–π, –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ[1].

Богоборческие идеи оказали большое влияние на общественное сознание. Они широко использовались деятелями культуры. Образ богоборца различные авторы в своих произведениях изображали как символ свободы и борьбы против реакции и тирании, как символ переустройства мира (например, в творчестве Д. Г. Байрона, М. Ю. Лермонтова). В античной литературе образ богоборца — Прометей, у Байрона — Люцифер в мистерии «Каин[англ.]»[4], у Лермонтова — Демон в одноимённой поэме, у Максима Горького — дьякон-расстрига Егор Ипатьевский в романе «Жизнь Клима Самгина»[5]. Фридрих Ницше и так называемые богоборческие экзистенциалисты использовали образ богоборца не только для борьбы за свободу личности, но и для утверждения права личности на «своеволие» — на отрицание общечеловеческих ценностей и норм морали[2][3].

–ò—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —Ç–µ—Ä–º–∏–Ω–∞ –¥–ª—è –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–æ–Ω—è—Ç–∏–π

Если в научном религиоведении, литературоведении и философии богоборец это человек, верующий в Бога или богов и критикующий Бога или богов, о чём писал, например, И. М. Нусинов («Богоборчество предполагает признание наличия бога, хотя и несправедливого. Несправедливость бога вызывает бунт человека»[6]), то в древнерусском, церковнославянском языках, в Словаре Даля, в Словаре Ушакова понятие богоборец (греч. θεομάχος) имеет иное значение — это «восстающий против Бога»[7][8][9], «воющий против Бога»[10], «безбожник»[11], богоборство это «восстание против Бога»[7], «безбожие» (атеизм)[11], богоборчество — «религиозные переживания богоборца»[12].

По поводу неправильного использования термина «богоборчество» писал в 1931 году Ф. Степун:

–ü—Ä–∏–º–µ—á–∞–Ω–∏—è

- ↑ 1 2 3 4 Основы религиоведения : Учеб. для вузов / Борунков Ю. Ф., Новиков М. П., Яблоков И. Н. и др.; Под ред. И. Н. Яблокова. — М. : Высш. шк., 1994. — 367, (1) с.; 21 см.; ISBN 5-06-002849-6 (В пер.) : Б. ц. — С. 247.

- ‚Üë 1 2 3 –ë–æ–≥–æ–±–æ—Ä—á–µ—Å—Ç–≤–æ // –ê—Ç–µ–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Å–ª–æ–≤–∞—Ä—å / [–ê–±–¥—É—Å–∞–º–µ–¥–æ–≤ –ê. –ò., –ê–ª–µ–π–Ω–∏–∫ –Ý. –ú., –ê–ª–∏–µ–≤–∞ –ë. –ê. –∏ –¥—Ä. ; –ø–æ–¥ –æ–±—â. —Ä–µ–¥. –ú. –ü. –ù–æ–≤–∏–∫–æ–≤–∞]. ‚Äî 2-–µ –∏–∑–¥., –∏—Å–ø—Ä. –∏ –¥–æ–ø. ‚Äî –ú. : –ü–æ–ª–∏—Ç–∏–∑–¥–∞—Ç, 1985. ‚Äî 512 —Å.; 20 —Å–º.

- ‚Üë 1 2 3 –Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ : —É—á–µ–±–Ω–æ–µ –ø–æ—Å–æ–±–∏–µ –¥–ª—è —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—Ç–æ–≤ –≤—ã—Å—à–∏—Ö —É—á–µ–±–Ω—ã—Ö –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π / –í. –ü. –ü–∞–≤–ª–æ–≤—Å–∫–∏–π, –ù. –î. –≠—Ä–∏–∞—à–≤–∏–ª–∏, –ê. –í. –©–µ–≥–ª–æ–≤. ‚Äî 3-–µ –∏–∑–¥., –ø–µ—Ä–µ—Ä–∞–±. –∏ –¥–æ–ø. ‚Äî –ú. : –Æ–ù–ò–¢–ò, 2015. ‚Äî 350, [1] —Å. : –∏–ª.; 22 —Å–º. ‚Äî (Cogito ergo sum); ISBN 978-5-238-02321-2. ‚Äî –°. 260.

- ‚Üë –ë–µ—Ä–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –ù. –Ø. –õ–µ–∫—Ü–∏—è 15. –ë–∞–π—Ä–æ–Ω (–ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ) 28 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1971 –ê—Ä—Ö–∏–≤–Ω–∞—è –∫–æ–ø–∏—è –æ—Ç 16 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2017 –Ω–∞ Wayback Machine

- ↑ Агурский М. С. Великий еретик (Горький как религиозный мыслитель) / Вопросы философии. — № 8. — 1991. — С. 54—74. Архивная копия от 31 июля 2023 на Wayback Machine

- ↑ Нусинов И. М. Пушкин и мировая литература. — М. : Советский писатель, 1941. — 400 с.; 21 см. — С. 265.

- ↑ 1 2 Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Императорской Академии наук. — СПб.: Тип. Императ. Акад. Наук, 1847. — Т. 4 т. Т. 1 : А—Ж. — 1847. — XXII. — С. 65. — 416 с. Архивировано 1 апреля 2022 года.

- ↑ Материалы для словаря древне-русскаго языка по письменным памятникам: труд И. И. Срезневского. — СПб.: издание Отд-ния рус. яз. и словесности Императорской акад. наук, 1893—1902. — Т. 1: А — К. — 1893. — Стб. 128. Архивировано 28 июля 2023 года.

- ↑ Богоборец // Толковый словарь русского языка : т. 1-4 / сост. Г. О. Винокур, проф. Б. А. Ларин, С. И. Ожегов [и др.] ; под ред. проф. Д. Н. Ушакова. — М. : Гос. ин-т «Советская энциклопедия», 1935—1940. — 4 т.; 26 см; 26 см. Т. 1: А — Кюрины.. — 1935. — LXXVI, 1562 стб.

- ↑ Полный церковно-славянский словарь (со внесением в него важнейших древне-русских слов и выражений), содержащий в себе объяснения малопонятных слов и оборотов, встречающихся в церковно-славянских и древне-русских рукописях и книгах : пособие для преподавателей русскаго и церковно-славянскаго яз. в низших и средних учебных заведениях... : всех слов объяснено около 30 000 / сост. свящ. магистр Григорий Дьяченко. — М. : Тип. Вильде, 1900. — XL, 1120 с.; 26 см.; С. 50

- ↑ 1 2 Богоблагодатный // Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. — Т. 1 (3-е изд., 1903). — Стлб. 251—252.

- ↑ Богоборчество // Толковый словарь русского языка : т. 1-4 / сост. Г. О. Винокур, проф. Б. А. Ларин, С. И. Ожегов [и др.] ; под ред. проф. Д. Н. Ушакова. — М. : Гос. ин-т «Советская энциклопедия», 1935-1940. — 4 т.; 26 см; 26 см. — Т. 1: А — Кюрины.. — 1935. — LXXVI, 1562 стб.

- ↑ В данном случае Степун употребляет термин «идолопоклонники» в переносном значении — в значении — людей, слепо преклоняющихся перед кем-либо или чем-либо

- ↑ Степун Ф. А. В защиту свободы // Утверждения: Орган объединения пореволюционных течений. — № 2. — Август 1931. — 144 с. — Тираж 1200 экз. — С. 14.

|

|---|

–ö—Ä–∏—Ç–∏–∫–∞

—Ä–µ–ª–∏–≥–∏–π | |

|---|

| –Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ —Ç–µ–∫—Å—Ç—ã | |

|---|

| –Ý–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ —Ñ–∏–≥—É—Ä—ã | |

|---|

–ö—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∫–Ω–∏–≥–∏

–∏ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è | |

|---|

–ù–∞—Å–∏–ª–∏–µ –∏

—Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∏–∑–º | |

|---|

| –ò–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–∏ | |

|---|