Революция 1917 года в России

Революция 1917 года в России (Февральская революция и Великая Октябрьская Социалистическая революция 1917 года, Великая российская революция, Великая русская революция[1]) — условное название революционных событий, произошедших в России в 1917 году, начиная со свержения монархии во время Февральской революции, когда власть перешла к Временному правительству, которое, в свою очередь, было свергнуто в результате Октябрьской революции большевиков и их временных союзников, провозгласивших власть советов (советскую власть). Ключевые события Февральской революции происходили в Петрограде. Руководство армии и флота ВС России во главе с Начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом и командующими фронтами и флотами посчитало, что они не имеют средств для подавления охвативших Петроград беспорядков и стачек. Император Николай II отрёкся от престола. После того как его младший брат и предполагаемый преемник, великий князь Михаил Александрович также отказался от престола, Государственная дума взяла страну под свой контроль, образовав Временное правительство России. С образованием параллельных Временному правительству Советов начался период двоевластия. Большевики формируют отряды вооружённых рабочих (Красная гвардия)[2] и благодаря привлекательным лозунгам завоёвывают значительную популярность, в первую очередь в Петрограде, Москве, крупных промышленных городах, Балтийском флоте, войсках Северного и Западного фронтов[3]. Во время Октябрьской революции Петроградский ВРК, учреждённый большевиками во главе с Л. Д. Троцким и В. И. Лениным, сверг Временное правительство. На II Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов большевики выдерживают тяжёлую борьбу с меньшевиками и правыми эсерами, формируется первое Советское правительство. В декабре 1917 года составлена правительственная коалиция большевиков и левых эсеров. В марте 1918 года подписан Брестский мир с Германией. На прошедших в ноябре 1917 года выборах в Учредительное собрание большевики проиграли эсерам, набрав лишь 24 % голосов. В январе 1918 года Учредительное собрание собралось на своё первое заседание, и в тот же день было разогнано большевиками. К лету 1918 года окончательно сформировалось однопартийное правительство, и началась активная фаза Гражданской войны и иностранной интервенции в России, начавшаяся с восстания Чехословацкого корпуса. Окончание Гражданской войны создало условия для образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Как отмечает современный исследователь[кто?], «одним из перспективных направлений сегодняшней отечественной историографии стала тенденция рассмотрения Февральской революции, Октябрьской революции и Гражданской войны как неразрывно связанных между собой частей Великой российской революции 1917—1922 годов, которая наряду с Великой французской революцией конца XVIII века стала одной из крупнейших вех мировой истории»[4]. Русская революция 1917 года несомненно относится к великим революциям, вызывающим мощный резонанс в мире, способствующим появлению новых линий исторического развития, социальных изменений на длительный период. Под влиянием социалистических идей Русской революции и практики СССР в демократических обществах стали активно развиваться социальная политика и формы социального обеспечения, в итоге эти страны достигли уровня общества социального благоденствия. Таким образом, великие революции могут увести в сторону и даже отбросить назад породившее их общество, но в них реализуется запрос исторического развития на определённые изменения, трансформации и потребности. При этом выиграть от такого развития могут соседние общества, которые под влиянием революционных событий проводят соответствующие изменения. Революция 1917 года существенно изменила систему мирового порядка в XX веке[5]. ПредпосылкиПо мнению исследователя Вуда, вызванная событиями кровавого воскресенья революция 1905 года стала основной предпосылкой февральской революции 1917 года. В 1905 году впервые образуется Петросовет («Петербургский совет рабочих депутатов»)[6]. Одним из вызовов, с которым столкнулась Россия с началом войны, стала блокада, организованная Центральными державами. После вступления Турции на сторону Центральных держав в октябре 1914 года, Россия была лишена основных торговых маршрутов через территорию Турции, в то же время Германия блокировала Балтийское море. Блокада усложнила в том числе и военный импорт. Сама же Германия производила большое количество боеприпасов, борясь при этом на двух основных фронтах[7]. К началу 1917 года затянувшаяся Первая мировая война сильно накалила обстановку в Петрограде. Военная гиперинфляция привела к тому, что производители начали в массовом порядке придерживать хлеб, надеясь на ещё большее увеличение цен. Как указывает исследователь С. А. Нефёдов, к концу 1916 года традиционная рыночная система снабжения городов начала разваливаться, царское правительство начало предпринимать первые попытки организовать хлебную развёрстку. 8 сентября 1916 года Николай II утвердил положение Совета министров об уголовной ответственности торговцев и промышленников «за возвышение или понижение цен на предметы продовольствия или необходимой потребности»[8].

Историк Февраля 1917 года, современник событий С. П. Мельгунов в своём исследовании утверждает, что постулат о голоде как причине революции предположительно является нежизненным и несостоятельным[10]. С другой стороны, С. А. Нефёдов утверждает противоположное и проводит подробный экономический анализ механизма возникновения перебоев в снабжении[11] вследствие военной гиперинфляции. Сами же власти Петрограда, в лице генерала Хабалова С. С. и градоначальника Балка А. П., оценивали запасы хлеба в Петрограде на момент начала революции как достаточные. Исследователь Ричард Пайпс присоединяется к этой оценке, однако также указывает на военную гиперинфляцию и перебои в снабжении Петрограда топливом. Председатель Госдумы Родзянко М. В. за три месяца до революции приводит следующее свидетельство:

В Петрограде начались восстания; в феврале 1917 года, на улицах появились толпы с надписями на плакатах «Долой войну». Тяжёлые потери во время войны также укрепляли мнения, что царь Николай II не был годным к правлению[7]. К 1917 году потери Российской империи в Первой мировой войне дошли (по разным оценкам) от 775 000 до 1,3 млн погибших солдат (убитых в бою, пропавших без вести, умерших от ран и болезней, умерших в плену), от 2,75 до 3,85 млн раненых, от 2 до 3,4 млн пленных, а также до 1 млн мирных жителей (см. Потери в Первой мировой войне). Война сильно обесценила человеческую жизнь, сделав привычной гибель миллионов людей. За всю историю России впервые была набрана по мобилизации огромная армия, через которую прошли до 15 млн человек из 175-миллионного населения. 80-90 % мобилизованных солдат составили крестьяне, в том числе пришедшие в армию со своими представлениями о «земле и воле». Часть армии составили кадровые заводские рабочие, мобилизованные в 1914—1916 годах и заменённые на заводах выходцами из деревень. В октябре 1916 года директор Департамента полиции министерства внутренних дел Васильев А. Т. представил доклад о настроениях населения на местах, указывающий, что «основной причиной озлобления называется чудовищно растущая дороговизна», в обеих столицах «оппозиционность настроений» намного превосходит уровень 1905 года, что может привести к вспышке в столицах «крупных беспорядков чисто стихийного характера». В то же время начальник Кронштадтского гарнизона докладывает, что в случае беспорядков на войска рассчитывать нельзя вследствие их ненадёжности[11]. Ричард Пайпс указывает, что

Солдаты подвергались ряду унизительных ограничений: им разрешалось передвигаться в трамваях только на площадках у входов и выходов, в театрах не разрешалось сидеть рядом с офицерами. С 1915 года в армии восстановлена смертная казнь[13] и битьё батогами, среди офицеров было распространено обращение на «ты» к солдатам и рукоприкладство. Генерал Дубенский Д. Н., в феврале 1917 года находившийся в царской свите в качестве официального историографа, отмечал, что «были такие батальоны, которые имели по 12 — 15 тысяч. Всё это помещалось в скученном виде в казармах, где люди располагались для спанья в два-три и четыре яруса. Наблюдать за такими частями становилось трудно, не хватало офицеров, и возможность пропаганды существовала полная. В сущности эти запасные батальоны вовсе не были преображенцы, семёновцы, егеря и т. д. Никто из молодых солдат не был ещё в полках, а только обучался, чтобы потом попасть в ряды того или другого гвардейского полка и получить дух, физиономию части и впитать её традиции. Многие из солдат запасных батальонов не были даже приведены к присяге. Вот почему этот молодой контингент так называемых гвардейских солдат не мог быть стоек и, выйдя 24, 25 и 26 февраля на усмирение беспорядков, зашатался и затем начался бессмысленный и беспощадный солдатский бунт»[14]. Кроме того, часть солдат и матросов составляли мобилизованные рабочие, в том числе ранее участвовавшие в революционной деятельности; в первую очередь это относилось к Кронштадтской военно-морской базе, а также к военно-морской базе в Гельсингфорсе. Условия военной службы в Кронштадте были тяжёлыми и сопровождались рядом унизительных ограничений для нижних чинов, например, матросам запрещалось ходить по восточной стороне главной улицы, у входа на Екатеринский бульвар помещалась надпись, запрещающая вход «собакам, солдатам и матросам»[15]. Волнения в войсках и на флоте начинаются задолго до 1917 года: так, 19 октября 1915 года взбунтовался стоявший на гельсингфорсском рейде линкор «Гангут», 2 мая 1916 года отмечен первый случай отказа казаков разгонять толпу. Как отмечает исследователь С. А. Нефёдов, в октябре 1916 года происходят бунты солдат на распределительных пунктах в Гомеле и Кременчуге, 17 октября солдаты 181-го полка присоединяются к толпе рабочих Выборгского района Петрограда, 29 октября 1916 года вызванные для разгона забастовки солдаты вместо рабочих открывают огонь по полиции. Французский посол в Петрограде Морис Палеолог в своём рапорте французскому внешнеполитическому ведомству отмечает этот инцидент, как «очень показательный», и заявляет, что «…в случае восстания нельзя рассчитывать на армию… мы должны уже теперь предвидеть банкротство нашей союзницы [России] и сделать из этого все необходимые выводы». Последней каплей стало закрытие 21-22 февраля властями крупнейшего в Петрограде Путиловского завода — рабочие попытались поднять забастовку, несмотря на то, что завод с началом войны был национализирован, а забастовки на казённых военных заводах запрещались. Этот шаг выбросил на улицы 36 тыс. озлобленных рабочих. Настроение петроградских рабочих было самым взрывоопасным; так, 8 февраля путиловские рабочие забросали полицию железными обломками и кусками шлака. Различные партии либеральной ориентации (см. также Земство) в это время широко принимают участие в различных общественных организациях. С началом войны разворачивается движение общественных «военно-промышленных комитетов» с целью помощи государству в деле снабжения армии, в июле 1915 года учреждается Центральный Военно-промышленный комитет под председательством видного октябриста Гучкова. Оппозиционным настроениям особенно способствовало отступление 1915 года; в августе 1915 в Госдуме формируется доминирующий в ней Прогрессивный блок на основе коалиции партий кадетов и октябристов. Думская оппозиция атакует царя, требуя введения в стране «ответственного министерства» (то есть правительства, назначаемого Думой, и ответственного перед Думой), что фактически означало бы переход России от самодержавия к режиму конституционной монархии. Царь отклонил эти предложения. Он создал новую ставку Верховного Главнокомандующего со штаб-квартирой в Могилёве и, по мнению исследователя Вуда, оставил «большую часть правительства» в руках Императрицы, оставшейся под немалым влиянием Распутина[16].  Все эти факторы привели к резкой потере доверия режиму в 1916 году. В этом году Гучков, по своим собственным позднейшим воспоминаниям, пытается организовать, по образцу дворцовых переворотов XVIII века, переворот с целью отречения Николая II, и замены его на одного из великих князей. В ноябре Павел Милюков в Думе открыто обвинил правительство обрусевшего немца Штюрмера Б. В. в ведении мирных переговоров с Германией. В декабре небольшая группа дворян убила Распутина. 1 января 1917 года группа заговорщиков предложила великому князю Николаю Николаевичу занять трон царя Николая II. Великий князь отказался от подобного предложения, заявив, что «мужик и солдат не поймут насильственного переворота», однако ничего сообщать царю также не стал. После отказа Николая Николаевича основным кандидатом на роль нового царя стал рассматриваться великий князь Михаил Александрович. По мнению Вуда, ни один из этих инцидентов не являлся непосредственной причиной Февральской революции, но они помогают объяснить, почему монархия сохранилась лишь несколько дней после того, как оная вспыхнула[16]. В конце февраля перебои с поставками продовольствия в Петроград вынудили городские власти принять решение о введении карточек на хлеб с нормой один фунт на человека в день. Это решение вызвало панику и стремление запастись хлебом, произошло несколько погромов булочных. По мере нарастания кризиса снабжения в Петрограде учащаются забастовки. Бастующие рабочие часто «снимают» соседние заводы, силой вынуждая их присоединяться к забастовке. С началом восстания Петроградского гарнизона тот же метод начинают широко применять восставшие солдаты. С. А. Нефёдов отмечает, что царское правительство в полной мере осознавало приближение революции, в январе 1917 года начав подготовку к её подавлению. Слабость этих планов заключалась в том, что они, как отмечает Спиридович А. И., не предусматривали восстания запасных батальонов в Петрограде. Вместе с тем предполагалось опереться не на всех мобилизованных солдат, а в первую очередь — на учебные команды. Однако и эти расчёты оказались неверными — учебные команды первыми присоединились к революции. Единственной лояльной царю силой оказались полицейские, которых в Петрограде насчитывалось всего около 3,5 тыс. Надежды на лояльность гвардейских частей также оказались сильно преувеличены; все гвардейские части, во время революции находившиеся в Петрограде, присоединились к восстанию, включая одну сотню Собственного Его Императорского Величества Конвоя. К тому же к 1917 году уже до 70 % довоенного состава гвардии успели погибнуть на фронте и были (иногда и не один раз) заменены мобилизованными.  Ричард Пайпс комментирует положение царского правительства в последние дни его существования следующим образом:

Последний царский министр внутренних дел Протопопов А. Д. увлекался мистикой[17][18], и некоторые современники высказывали сомнения в его психической нормальности[19][20]. После революции Протопопов был арестован и какое-то время содержался под охраной в психбольнице. Сам царь на первые панические телеграммы председателя Госдумы, камергера Родзянко М. В., о начале революции ответил: «опять этот толстяк Родзянко мне пишет всякий вздор», царица сообщает, что «мальчишки и девчонки бегают и кричат, что нет хлеба». С другой стороны, обязанности Николая II как Верховного Главнокомандующего требовали его нахождения в Ставке; за несколько дней до отбытия с просьбой приехать в Ставку к нему обращались генералы Алексеев и Гурко, а также великий князь Михаил Александрович[21]. По воспоминаниям британского посла Дж. Бьюкенена, «император, над которым как бы тяготел рок, проведя январь и февраль в Царском и сознавая невозможность дальнейшего отсутствия в ставке, в четверг 8 марта возвратился в Могилёв»[22].  Во время революции Николая II отказываются поддержать даже его ближайшие родственники — великие князья. На февраль 1917 года в России насчитывалось 15 великих князей[23]. Из них фактически никто не поддержал царя. По крайней мере, трое великих князей, Николай Михайлович, Николай Николаевич и Георгий Михайлович, в конце 1916 года безуспешно пытаются склонить царя к введению «ответственного министерства» (то есть фактически к введению конституционной монархии). Наиболее влиятельный из них, великий князь Николай Николаевич, во время событий агитирует Николая II за отречение, наиболее вероятный преемник, Михаил Александрович, отказывается принять власть. Великий князь Кирилл Владимирович 1 марта переходит на сторону революции. Кроме того, несколько великих князей — Павел Александрович, Кирилл Владимирович и Дмитрий Константинович — во время революции составляют собственный проект манифеста об отречении («великокняжеский манифест»). Между тем, социал-демократические лидеры, находившиеся в изгнании, в основном, в Швейцарии, были зрителями распада солидарности международного социализма. Французские и немецкие социал-демократы проголосовали в поддержку своих правительств. Плеханов в Париже стал яростным врагом Германии. Меньшевики считали, что Россия в значительной степени имеет право защищать себя против Германии, хотя Юлий Мартов, теперь в составе левого крыла меньшевиков, требовал прекращения войны и урегулирования на основе национального самосознания, без аннексий и контрибуций[16]. С осени 1914 года Ленин утверждал, что «с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс меньшим злом было бы поражение царской монархии»; война должна быть превращена в гражданскую войну пролетариата против собственного правительства, и если победа будет за пролетариатом, то их обязанностью будет вести революционную войну за освобождение масс по всей Европе. Таким образом, Ленин остался представителем радикального крыла Российской социал-демократической рабочей партии. Впоследствии Ленин организует протесты в Петрограде[24]. Экономические и социальные изменения в России в начале XX векаЭлементарная теория собственности, по мнению многих крестьян, заключалась в том, что земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает. В то же время значительная часть сельскохозяйственной земли принадлежала помещикам и дворянам, составлявшим небольшую долю в населении России. Население Российской империи между 1897 и 1914 годом увеличилось с 128 до 175 миллионов человек, рост составил таким образом более 40 миллионов человек, менее чем за 20 лет. Основной прирост населения давали именно крестьяне. Значительное увеличение численности крестьянства, при сохранении того же количества земли в их пользовании приводили к обезземеливанию крестьянства, что приводило к социальной напряжённости в деревне, требований передела земли в пользу крестьян. Крестьяне массово мигрируют в города, пополняя ряды беднейшего пролетариата. У городских рабочих также были веские причины для недовольства: переполненное жильё с часто плачевными санитарными условиями, долгие часы на работе (накануне войны рабочий день был 10 часов, шесть дней в неделю, к 1916 году в среднем, он увеличился до 11-12 часов в день), постоянный риск травм и смерти от очень малого уровня безопасности и санитарно-гигиенических условий, жёсткая дисциплина (не только правила и штрафы, но и битьё) и недостаточная заработная плата (ещё ниже после 1914 года, военного времени, также наблюдалось увеличение цен и стоимости услуг). Жившие в городах рабочие подвергались пропаганде со стороны социалистических партий[25]. Быстрая индустриализация России привела к переполнению городских трущоб и плохим условиям для городских промышленных рабочих. Между 1890 и 1910 годами, население столицы, Санкт-Петербурга, увеличилось с 1 033 600 до 1 905 600, в Москве аналогично испытывался значительный рост населения. Это создало новый «пролетариат», который вероятно в связи с ростом населения в городах организовывал там протесты и забастовки. В 1904 году было установлено, что в каждой квартире в Санкт-Петербурге, в среднем проживает шестнадцать человек, по шесть в комнате. В квартирах не было проточной воды, а груды человеческих отходов представляли угрозу для здоровья рабочих. Плохие условия только усугубляли ситуацию, и незадолго до Первой мировой войны быстро увеличивается число случаев нарушения общественного порядка. Революция 1905—1907 года не разрешила социальные противоречия в стране. Подавление революции в 1907 году и последующий годы реакции, обострили социальные противоречия до предела. Несмотря на учреждение Государственной Думы, политическое представительство, пользующихся широкой поддержкой населения, левых партий (эсеров, социал-демократов) в 3-й и 4-й Думе оставалось крайне слабым, ввиду новой избирательной системы, не предполагавший равенство всех избирателей и давшей значительное преимущество крупным землевладельцам и городским жителям. Рабочие и крестьяне фактически лишились представительства в Госдуме. Дума по политическому спектру была правой, в ней было значительное представительство либералов и монархистов. Катализатором революционной ситуации стала Первая мировая война. Тяжёлые потери, нужда, обусловленная военным временем, огромная масса мобилизованного населения крайне негативно сказывалась на ситуации в стране. В 1916 году в Средней Азии вспыхнуло крупнейшее восстание местных народов против царского правительства, вызванное мобилизацией местного населения на тыловые работы. К началу Февральской революции действовавшая на тот момент Госдума IV созыва фактически превратилась в основной центр оппозиции царскому правительству. Умеренное либеральное большинство Думы ещё в 1915 году объединилось в Прогрессивный блок, открыто противостоявший царю; ядром парламентской коалиции стали партии кадетов (лидер П. Н. Милюков) и октябристов. Основным требованием Думы стало введение в России ответственного министерства, то есть правительства, назначаемого Думой и ответственного перед Думой. На практике это означало трансформацию государственного строя из самодержавного в конституционную монархию по образцу Великобритании. К концу 1916 года высшая государственная власть оказалась дискредитирована цепью скандалов вокруг Г. Е. Распутина и его окружения. Возмущение распутинщиной достигло уже российских вооружённых сил — как офицерства, так и нижних чинов. Роковые ошибки царя в сочетании с потерей доверия к царской власти привели её к политической изоляции, а наличие активной оппозиции создало благоприятную почву для политической революции[26]. Широко распространились слухи об измене, проникшей на вершину власти; главной предательницей общественное мнение считало императрицу Александру Фёдоровну. Не менее популярными были и слухи об интимной связи императрицы и Распутина. «Глупость или измена?» — таким вопросом П. Н. Милюков характеризовал ситуацию 1 (14) ноября 1916 года в своей знаменитой речи на заседании Государственной думы[26]. Знаменитая речь лидера партии кадетов — авангарда объединённой оппозиции царю и его правительству — знаменовала собой переход парламентской оппозиции (Прогрессивный блок) в решающее наступление на царя и его политический курс. Начиная с осени 1916 года, в оппозицию к Николаю II встали уже не только левые радикалы и либеральная Госдума, но даже ближайшие родственники самого царя — великие князья. Их демарши вошли в историю как «великокняжеская фронда». Общим требованием великих князей стало отстранение от управления страной Распутина и царицы-немки и введение ответственного министерства. Особенно радикальными для великого князя взглядами отличался Николай Михайлович. Исследователь С. В. Куликов называет его ядром «кристаллизации» фронды. Среди других членов императорской фамилии, открыто сочувствовавших либеральным идеям, исследователь называет также великого князя Александра Михайловича и других. По мнению американского историка Ричарда Пайпса:

Ключевые структуры в 1917 годуПолитические партии в России были легализованы Николаем II после революции 1905 года. После Февральской революции 1917 года происходит разгром правомонархических движений, в политической жизни страны начинают доминировать либералы и социалисты, которых в течение 1917 года оттесняет радикальное крыло социал-демократии — большевики. По сравнению с другими социалистами большевики имели ряд особенностей, в первую очередь — жёсткую централизованную организацию, основанную на разработанных Лениным доктринах «демократического централизма», «авангарда рабочего класса» и «привнесения сознания». Анализ образовательного, возрастного, социального и национального состава делегатов съездов РСДРП(б) и большевистской фракции Учредительного собрания показывает относительно низкий уровень образования, средний возраст большевиков в 1917 году составлял 30-35 лет, по национальному составу русские представляли собой около 50 % партии, евреи — около 20-25 %, также насчитывалось значительное количество латышей, поляков, грузин и т. д. Советы впервые появляются в России во время революции 1905 года, фактическим руководитем Петербургского совета становится Л. Д. Троцкий. Система Советов начинает формироваться в 1917 году в ходе Февральской революции, уже с 27 февраля. Весной 1917 года постепенно появляется система Советов по всей стране, в силу стихийности своего формирования носившая хаотичный характер. Всероссийское Совещание Советов, состоявшееся уже в марте 1917 года, начинает процесс оформления разрозненных Советов в единую общероссийскую систему. Общая организация Советов окончательно определяется с созывом I Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, избравшего высший орган Советской власти, действующий между Съездами — ВЦИК. От выборов в Советы уже с самого появления этих органов изолируются представители имущих классов, доминировавшие в Госдуме после «третьеиюньского переворота» («цензовые элементы», «цензовая буржуазия»). В системе Советов представлены преимущественно рабочие, крестьяне и солдаты («революционная демократия»), от имени которых выступают социалисты. С февраля по сентябрь 1917 года в Советах доминируют умеренные социалисты (эсеры и меньшевики), с сентября начинают преобладать радикалы (большевики и левые эсеры, см. Большевизация Советов). В условиях России с её многовековыми сословными традициями формируется разделение на Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских депутатов, I и II Всероссийские Съезды Советов также проходят раздельно. Выборы разных категорий избирателей проходят непропорционально, искусственно создавая «перекос» в первую очередь, в пользу солдат, во вторую — в пользу рабочих. С первых дней существования Советов в России формируется двусмысленный режим «двоевластия», в котором ряд учреждений и комиссаров Временного правительства и Советов дублируют друг друга. Радикалы (большевики, левые эсеры, анархисты) выдвигают лозунг уничтожения «двоевластия», роспуска Временного правительства, и передачи всей власти Советам, по выражению Троцкого Л. Д., большевики «всего лишь собирались превратить Советы де-юре в то, чем они и так были де-факто». Умеренные социалисты (эсеры и меньшевики) возражают против этого, считая Временное правительство единственной легитимной властью в стране, и не желая принимать на себя ответственность управления государством. Вместе с тем эсеры и меньшевики требуют введения в состав Временного правительства министров-социалистов в противовес министрам — кадетам («министры-капиталисты»). К началу Февральской революции Госдума уже давно превратилась в оппозиционную царю силу (см. Прогрессивный блок), настойчиво требовавшую от Николая II «ответственного министерства» (правительства, назначаемого Думой, и ответственного перед Думой). Будущий состав Временного правительства в общих чертах был фактически составлен думскими оппозиционерами ещё перед революцией. В ходе февральских событий царь распускает Думу, однако она фактически отказывается распускаться под предлогом «частных собраний», которые формально заседаниями Госдумы не считались. В течение первой половины 1917 года революция полностью выходит из под контроля бывших думских оппозиционеров, быстро теряющих всякое влияние. В сентябре 1917 года министр-председатель Временного правительства Керенский А. Ф. распускает Госдуму, как «контрреволюционную», объявляет Россию республикой, и образует новую конфигурацию органов власти: Директория (временно, до формирования 3-го состава Временного правительства) и Предпарламент в качестве консультативного совещательного органа. Кроме того, усиление Советов превращает лозунг «ответственного министерства» в политический анахронизм, окончательно вымерший с приходом к власти большевиков. Прощальный приказ Николая II войскам

В последний раз обращаюсь к Вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да поможет Бог и Вам, доблестные войска, отстоять Россию от злого врага. В продолжении двух с половиной лет Вы несли ежечасно тяжёлую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.   В ходе Февральской революции Госдума образует под предлогом «водворения порядка в столице» Временный комитет Государственной думы, ставший новым правительством в условиях революционного хаоса и прекращения деятельности царского правительства во главе с князем Голицыным Н. Д. После того, как стало известно об отречении Николая II и об отказе великого князя Михаила Александровича принять власть без соответствующего решения Учредительного собрания, Временный комитет формирует Временное правительство России. Таким образом, Временное правительство позиционировало себя, как единственное законное правительство в стране, сформированное созданной в ходе народных выборов Думой, и существующее только до созыва Учредительного собрания. Кроме того, даже и сам Николай в своём прощальном приказе войскам (впрочем, так и не опубликованном) призвал армию «повиноваться Временному правительству». С другой стороны, у ряда современников вызывал вопросы порядок формирования как Временного правительства, так и предшествовавшего ему Временного комитета Госдумы, который никак не выбирался, и был назначен думскими депутатами в ходе частных совещаний. Кроме того, полномочия самой Госдумы IV созыва истекали в 1917 году. Нарастание в Петрограде хаоса начинается уже с февраля 1917 года. В ходе революции из тюрем выпускается 10 тыс. чел., причём вместе с политическими заключёнными выпущен и ряд уголовников. Многие революционные солдаты Петроградского гарнизона и кронштадтские матросы выходят из под контроля, и начинают грабежи населения. В ходе революции непопулярная полиция распускается, однако заменившая её «народная милиция» оказывается неспособной эффективно выполнять полицейские функции. Согласно закону о народной милиции, в неё могли набираться даже лица, имевшие судимости и поражённые в правах, в результате чего начальниками милиции на местах иногда становились уголовные преступники, только что бежавшие с каторги. По воспоминаниям исполняющего должность начальника контрразведки Петроградского военного округа капитана Никитина Б. В., «[агенты контрразведки] часто возвращаются с пустыми руками и в недоумении докладывают, что в участках милиции сразу же наталкиваются на бежавших арестантов, исполняющих там должностные обязанности. Нередко старшие чины контрразведки в милиционерах, стоящих на улицах, тоже узнают своих старых клиентов»[28]. Генерал Деникин А. И. называет народную милицию Временного правительства «даже не суррогатом полиции, а её карикатурой»[29]. Вместе с тем, милиционером не могли стать лица, состоящие под следствием и судом по обвинению в преступлении, несостоятельные должники, состоящие под опекой за расточительство, содержатели домов терпимости. Параллельно возникают ряд вооружённых отрядов, неконтролируемых центральным руководством — «рабочая милиция», «Красная гвардия». Французский посол в Петрограде Морис Палеолог характеризует Красную гвардию, как «сборище деклассированных и апашей». В ходе революции Временное правительство отправляет в отставку всех губернаторов. Однако, когда князя Львова, возглавившего первый состав правительства, попросили назначить новых губернаторов, он заявил, что «Это — вопрос старой психологии. Временное Правительство сместило старых губернаторов и назначать никого не будет. На местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением… Мы все бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великого момента, что мы можем творить новую жизнь народа — не для народа, а вместе с народом… Будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни!..»[30] Ряд современников описывают первого премьер-министра Временного правительства князя Львова, как слабого и нерешительного политика. Ричард Пайпс описывает его, как «спокойного и безвредного». Вместе с тем буквально с первых дней революции происходит усиление думского депутата-социалиста Керенского А. Ф., которого французский посол в Петрограде Морис Палеолог характеризует следующим образом: «Молодой депутат Керенский, создавший себе, как адвокат, репутацию на политических процессах, оказывается наиболее деятельным и наиболее решительным из организаторов нового режима». Керенский оказывается сразу в двух противостоящих друг другу учреждениях: в первом составе Временного правительства в качестве министра юстиции, и в Петросовете в качестве товарища (заместителя) председателя. В течение своего существования Временное правительство успевает пережить три правительственных кризиса: апрельский (вызван нотой министра иностранных дел Милюкова о войне до победного конца), июльский (вызванный июльскими беспорядками в Петрограде, переговорами с Украиной об автономии, требованиями Финляндии предоставить ей независимость), и августовский (выступление Корнилова). По итогам апрельского кризиса Керенский становится военным министром, июльского — министром-председателем (одновременно оставаясь военным министром), по итогам августовского — делает попытку концентрации власти в своих руках (назначение себя Верховным Главнокомандующим, формирование Директории и т. д.). Нерешительность и слабость Временного правительства накладывается на продолжающуюся при нём деградацию экономики: так и не прекратившуюся гиперинфляцию, взрывной рост государственного долга, формирование «чёрного рынка», провал попыток организовать продразвёрстку. Широкое участие меньшевиков в работе Временного правительства приводит к снижению их популярности; на выборах в Учредительное собрание меньшевики набирают всего 3 % голосов, львиная доля которых представлена Грузией. Дополнительным поводом для критики становится крайнее затягивание выборов в Учредительное собрание; после долгих проволочек эти выборы назначаются только на 12 ноября. Воззвание Святейшего Правительствующего Синода 9 марта 1917 Воззвание Святейшего Правительствующего Синода 9 марта 1917 «К верным чадам Русской Православной Церкви по поводу переживаемых ныне событий»

Святейший правительствующий Синод верным чадам Православной Российской Церкви. Реакция РПЦ на Февральскую революцию была сложной. Последние годы существования монархии настроили ряд высших иерархов Церкви негативно по отношению к личности Григория Распутина, который неоднократно лично вмешивался в назначения синодального обер-прокурора и епископов. Уже во время революции начинаются увольнения бывших назначенцев Распутина. В целом, Церковь приходит к выводу, что, раз уж царь отрёкся от престола, а великий князь Михаил Александрович признал Временное правительство, то и Церкви тоже стоит его признать. 7 марта 1917 года РПЦ вносит изменения в текст присяги для лиц христианских исповеданий, убрав из него упоминание царя, и добавив обязательство «служить Временному правительству», 9 марта Синод выпустил послание «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий», также признавшее Временное правительство. В целом, позиция Церкви в какой-то степени выбила почву из-под ног правомонархических движений, лишив их идеологической поддержки. Вместе с тем определённая часть как священства, так и паствы воспринимают ситуацию в стране, как «междуцарствие». РПЦ видит в падении монархии удобный предлог наконец перейти от введённого ещё Петром I синодального контроля к патриаршему устройству. С апреля 1917 года начинается подготовка к созыву Поместного собора, который современники воспринимали, как «церковный аналог Учредительного собрания». Церковь впервые начинает требовать созыва Собора ещё во время революции 1905 года, однако Николай II, пока находился у власти, блокировал все эти требования. Собор открывается в августе 1917 года, немедленно начав обсуждать вопрос о переходе от синодального устройства к патриаршему. Октябрьское вооружённое восстание 1917 года в Петрограде окончило колебания духовенства, подтолкнув его принять решение о восстановлении патриаршества; по выражению епископа Астраханского Митрофана, «Россия горит, всё гибнет. И разве можно теперь долго рассуждать, что нам нужно орудие для собирания, для объединения Руси? Когда идёт война, нужен единый вождь». Первый конфликт Церкви с новой властью, судя по всему, произошёл уже в ноябре 1917 года, и был связан с арестом в числе других министров Временного правительства, также и министра исповеданий Карташёва А. В.. Карташёв был освобождён только в феврале 1918 года под обещание «не бороться против Советской власти». 24 ноября 1917 года Поместный собор потребовал от большевиков его освобождения, заявив, что

Декрет о земле 1917 года привёл к конфискации и распределению между крестьянами в том числе и церковных земель, дошедших в России до 300 тыс. гектаров. 11 декабря все церковные школы были переданы в подчинение Наркомпроса, 18 декабря регистрация актов гражданского состояния передана от Церкви к светским властям, незаконнорождённые уравнены в правах. Однако в целом Церковь никак на эти шаги не отреагировала. В декабре 1917 года Собор принимает документ «О правовом положении Российской православной церкви», потребовавший, в том числе, чтобы «глава Российского Государства, Министр Исповеданий и Министр Народного Просвещения и Товарищи их должны быть православными» в то время, как все большевистские лидеры считали себя атеистами. Параллельно в Тобольске, где в это время находилась в ссылке царская семья, разгорается конфликт вокруг епископа Тобольского и Сибирского Гермогена. Уже 25 декабря 1917 года в Покровском храме диакон Евдокимов в присутствии царской семьи провозгласил им «многая лета», обратившись к ним с использованием полных титулов, от «государя императора», до «великих княжон». После этого он был арестован, причём настоятель храма протоиерей Васильев заявил на допросе, что не признаёт власти советов «рачьих и собачьих депутатов»[34], а сам Евдокимов, что «придёт скоро защита царская, погодите ещё немного, получите своё сполна». Несмотря на произошедший в 1912 году острый конфликт с Григорием Распутиным (в частности, Гермоген назвал Распутина «мошенником и развратником»), и с царём лично, епископ Гермоген в ответ на происшествие заявил большевикам, что «Россия юридически не есть республика, никто Её таковой не объявлял и объявить не правомочен, кроме предполагаемого Учредительного Собрания… в действиях причта Покровского храма ничего предосудительного не усмотрел и не вижу». Самих же арестованных Гермоген смог вытащить из-под ареста, и отправить в монастырь. Сам Николай комментирует этот конфликт записью в своём дневнике:

Деятельность епископа Гермогена приводит к усиленным подозрениям в предполагаемой организации им побега царя из Тобольска, и связях с белогвардейской тобольской организацией «Союз фронтовиков» во главе с бывшим царским штабс-капитаном Василием Лепилиным. По ходившим в городе слухам, Гермоген якобы даже подготовил для побега шхуну «Святая Мария», стоящую на причале на Иртыше[35]. Некоторые источники даже приписывают ему инициативу ссылки царя именно в Тобольск[36]. В апреле 1918 года большевики арестовывают епископа, и расстреливают его в июне. С открытием 20 января 1918 года второй сессии Поместного собора начинается обострение отношений новой власти с Церковью, в первую очередь — вокруг декрета «об отделении церкви от государства и школы от церкви», в том числе объявившего имущество церкви «народным достоянием». Принятие декрета проходит на фоне ряда эксцессов на местах. Так, в Петрограде 13-21 января большевики попытались реквизировать помещения Александро-Невской Лавры; в ходе столкновений революционных матросов с верующими погиб протоиерей Скипетров П. И.. 25 января, после взятия Киева войсками левого эсера Муравьёва М. А., погиб митрополит Киевский и Галицкий Владимир, в порядке самосуда убитый революционными матросами с целью грабежа. 19 января патриарх Тихон в своём воззвании осудил «безумцев, творящих кровавые расправы», хотя в тексте большевики и не упоминались прямо. Поместный Собор в своих постановлениях от 25 и 27 января резко осудил Декрет, заявив, в том числе, что «…люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой веры, издали декрет (закон), названный „о свободе совести“, а на самом деле устанавливающий полное насилие над совестью верующих». В феврале 1918 года происходят очередные эксцессы, на этот раз в Омске. 2 февраля большевики, в соответствии с Декретом, попытались реквизировать часть церковного имущества, потребовав от епископа Омского и Павлодарского Сильвестра передать в их распоряжение здания Духовной консистории и Архиерейский дом[37]. Слухи сильно преувеличили предъявленные требования; так, в них говорилось, что большевики якобы собрались реквизировать Омский кафедральный собор для устройства в нём лазарета. Епископ Сильвестр в знак протеста организовывает 4 февраля демонстративный крестный ход, распространяются воззвания о том, что якобы «Омский Совет Народных Комиссаров решил, согласно декрету из Петрограда, изданного под председательством Иоселя Абрамовича Троцкого — Бронштейна, отобрать Омский кафедральный собор и ваш Омский Никольский казачий собор». На самом деле Троцкий, на тот момент бывший наркомом иностранных дел, к Декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» никакого отношения не имел, и его подписи на Декрете не значится. В ночь с 5 на 6 февраля 1918 года красногвардейцы арестовывают епископа, причём его эконом Цикура был убит. Инцидент приводит к массовым беспорядкам в Омске; патриарх Тихон фактически становится на сторону епископа Сильвестра, 12 апреля произведя его в архиепископы. По данным исследователя Ричарда Пайпса, в общей сложности в период с февраля по май 1918 года в подобных столкновениях с верующими погибает 687 человек. Столкнувшись с подобным сопротивлением, советские власти решили сосредоточиться вместо закрытия церквей на закрытиях монастырей, которые пользовались меньшей поддержкой населения. К 1920 году было закрыто 673 монастыря, вся их собственность, вплоть до свечных заводов, секуляризована в той или иной форме. Патриарх Тихон окончательно отказывается от принципа невмешательства Церкви в дела государства в марте 1918 года, выступив с осуждением Брестского мира. Однако окончательно отношения большевиков с патриархом портятся 26 октября 1918 года, когда он выступает с обращением к Совнаркому, крайне резко высказавшись против введения «красного террора»; после подобного обращения патриарх был заключён под домашний арест. Февральская революция

Спиридович А. И. так описывает атмосферу в предреволюционном Петрограде, 20 февраля 1917 года:

23 февраля (8 марта) 1917 года в Петрограде начинаются демонстрации женщин — работниц Невской ниточной мануфактуры, требовавших устранить перебои в снабжении Петрограда хлебом, и вернуть с фронта мужей. Судя по всему, забастовка возникла стихийно; большевик Каюров В. Н., непосредственно курировавший эту мануфактуру, в своих воспоминаниях сообщает, что 22 февраля «посоветовал» воздержаться от забастовки, так как для неё «не было повода»[39]. К демонстрациям присоединяются рабочие Путиловского завода, 22 февраля все поголовно в составе 36 тыс. чел. уволенные за забастовку. Толпа заполняет Сампсониевский проспект. Благодаря «снятию» соседних фабрик и заводов забастовка разрастается[39], к 24 февраля — до 170 тыс. рабочих, к 28 февраля — до 240 тыс.[40] 24 февраля командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов С. С. заявляет, что «За последние дни отпуск муки в пекарни для выпечки хлеба в Петрограде производится в том же объёме, что и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идёт непрерывно». Однако после этого демонстрации на убыль не пошли: на Невском проспекте, Литейном проспекте, Садовой улице и Знаменской площади появляются огромные толпы, в 12 часов дня петроградский градоначальник Балк сообщает генералу Хабалову, что полиция «не в состоянии остановить движение и скопление народа». По всей видимости, первой жертвой революции становится пристав Крылов, убитый казаком[41] 25 февраля в три часа дня при попытке разогнать революционную толпу, собравшуюся на Знаменской площади на большой митинг у памятника Александру III. Исследователь Г. Катков указывает, что пристав Крылов пытался протолкаться сквозь толпу, чтобы сорвать красный флаг, однако казак нанёс ему несколько сабельных ударов, а демонстранты добили Крылова лопатой. Катков также указывает, что в Крылова стреляли из казачьей винтовки, однако при вскрытии огнестрельных ранений не обнаружено. Судя по донесению генерала Хабалова царю, отправленному 25 февраля в 17:30, в тот же день, помимо пристава Крылова, ещё «четыре чина полиции получили неопасные поранения"[42], и также «утром полицмейстеру Выборгского района сломали руку и нанесли в голову рану тупым орудием». На Выборгской стороне появляются баррикады из телеграфных столбов и трамвайных вагонов. В тот же день генерал Хабалов получает приказ царя «незамедлительно прекратить беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией и Австрией». Руководствуясь этим приказом, генерал Хабалов требует от рабочих в срок до 28 февраля окончить забастовки, угрожая в противном случае отправкой их на фронт. В ночь с 25 на 26 февраля полиция проводит массовые аресты социалистов, до ста человек, но на события это никак не повлияло. 25 февраля в 22:00 генерал Хабалов отдаёт приказ:

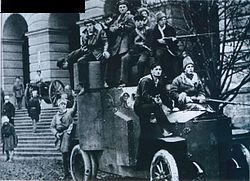

26 февраля взбунтовалась 4-я рота запасного батальона лейб-гвардии Павловского полка, участвовавшего в разгонах демонстраций. Произошла перестрелка солдат Павловского полка с полицией, и с собственными офицерами[43]. Бунт был подавлен силами Преображенского полка. Комендант Петропавловской крепости отказывается принять всех участвовавших в мятеже солдат, заявив, что у него недостаточно места (численность роты составляла 1500 человек, а всего полка — 17 700 человек, что по численности соответствовало дивизии). Арестованы только 19 зачинщиков. Из числа солдат полка 21 человек дезертировали с оружием в руках. В тот же день, 26 февраля, царское правительство собирается на заседание, на котором обсуждает сложившуюся в столице ситуацию, и постановляет ввести в Петрограде осадное положение. Однако властям не удалось даже расклеить в городе уведомления об осадном положении, так как они немедленно срывались революционерами. Вечером 26 февраля председатель Госдумы Родзянко М. В. получает царский указ о роспуске Госдумы с 26 февраля; указ официально опубликовывается 27 февраля.  27 февраля взбунтовалась также участвовавшая в разгонах учебная команда запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка. Во время разгонов демонстраций эта команда находилась под мощным давлением рабочих, в том числе женщин, уговаривавших «не стрелять в своих». Основным «зачинщиком» бунта фактически стал унтер-офицер (сержант), старший фельдфебель Кирпичников Т. И., отозванный в Петроград с фронта после ранения[44]. По словам самого Кирпичникова, «Публика окружила нас сзади, идущие на нас кричат: „Солдатики, не стреляйте“… Я в то время, что называется, обалдел. Думаю: стрелять — погиб, не стрелять — погиб». Взбунтовавшаяся учебная команда убивает своего командира, капитана Лашкевича; бунт распространяется на весь полк, восставшие солдаты по образцу бастующих рабочих начинают «снимать» соседние части, вынуждая их также присоединиться к восстанию: Преображенский полк, Литовский полк, Сапёрный батальон и др. Толпа революционных солдат Волынского, Преображенского и Литовского полков продвигается по Кирочной улице, разгромив казармы жандармского дивизиона и школу прапорщиков инженерных войск. Популярная легенда утверждает, что фельдфебель Кирпичников предположительно лично убил собственного командира, штабс-капитана Лашкевича. Сам же Кирпичников в своих воспоминаниях утверждал, что Лашкевич был убит выстрелом неизвестного солдата с чердака. Как указывает исследователь Г. Катков, «командир внезапно широко раскинул руки и упал лицом в снег во дворе казармы. Он был убит метко пущенной случайной пулей!»[39]. Происходят перестрелки в расположении Московского полка. К полудню восставшие подавляют сопротивление 4-й роты этого полка, пытавшейся блокировать пулемётами Литейный мост. Революционная толпа громит полицейские участки, берёт штурмом тюрьму «Кресты», и освобождает арестованных. Подожжено здание Окружного суда на Литейном проспекте. Прибывшие на тушение пожарные заблокированы толпой. Как указывает исследователь Г. Катков, сопротивление революционерам также попытался оказать Самокатный батальон, располагавшийся на Сампсониевском проспекте. Командир батальона полковник Балкашин прекратил сопротивление утром 28 февраля под угрозой разрушения своих казарм артиллерией и попытался обратиться к революционной толпе, но был убит. 27 февраля премьер-министр князь Голицын Н. Д. обращается к царю с прошением об отставке, роспуске правительства и назначении «ответственного министерства» однако она царём не принимается со словами «относительно перемены в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми». Правительство отправляет в отставку министра внутренних дел Протопопова, как вызывавшего особое раздражение восставших. Военный министр генерал Беляев М. А. обнаруживает, что командующий войсковой охраной и гвардейскими запасными частями Петрограда генерал Чебыкин с января находится в отпуске по болезни, а заменивший его полковник Павленков также заболел. Генерал Беляев заменяет полковника Павленкова на полковника Михайличенко, кроме того, собирается заменить генерала Хабалова, как «проявившего растерянность», на генерала Занкевича. По оценке Спиридовича А. И.,

В течение нескольких дней мятеж распространяется практически на весь Петроградский гарнизон. Толпа солдат и рабочих осаждает, с выражением поддержки, Государственную думу IV созыва, продолжавшую заседать, несмотря на то, что 26 февраля император объявил её распущенной. Правомонархический депутат Шульгин В. В. иронически замечает, что революционные солдаты украли из буфета Таврического дворца все серебряные ложки: «Это было начало: так революционный народ ознаменовал зарю своего освобождения… Пулемётов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулемётов доступен этой уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя… Увы, этот зверь был — его величество русский народ». Попытка подавить восстание 27 февраля силами отряда полковника Кутепова А. П. в составе до 1 тыс. чел. при 15 пулемётах проваливается; по оценке Спиридовича А. И., отряд Кутепова «рассосался» среди огромной толпы революционных солдат и рабочих. Сам полковник Кутепов сообщил генералу Хабалову, что блокирован на Кирочной и Спасской улицах. Остатки лояльных царю сил численностью до 2 тыс. чел. группируются в Адмиралтействе, откуда впоследствии вынуждены отступить под угрозой обстрела артиллерией Петропавловской крепости. Начинается массовое избиение полицейских, армейские офицеры частью присоединяются к революции, частью разбегаются. По свидетельству очевидца событий, председателя Госдумы Родзянко М. В., «Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому подобных я ещё не видел и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только слышно было в толпе: „Земли и воли“, „Долой династию“, „Долой Романовых“, „Долой офицеров“, и началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея». С 27 февраля начинает отмечаться участие в событиях радикальных партий: большевиков, анархистов и радикальной социал-демократической фракции межрайонцев. Однако лидер межрайонцев Троцкий Л. Д. в это время находился в эмиграции, и вместо него фактическим главой фракции был Юренев К. К.. Восставшие по образцу революции 1905 года образуют Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Впервые с такой идеей выступает 25 февраля меньшевик-«оборонец» (сторонник продолжения войны) Череванин Ф. А., однако все участники совещания были арестованы полицией. Совет впоследствии выпускает Приказ № 1. Большинство в первом составе Петросовете принадлежит партиям эсеров и меньшевиков. С 27 февраля восстание начинает перекидываться на пригороды Петрограда. 27 февраля восстал Первый пулемётный запасной полк в Ораниенбауме, и, убив 12 своих офицеров, выдвинулся в Петроград через Мартышкино, Петергоф и Стрельну, присоединив к себе по дороге ряд частей: батарея тяжёлой артиллерии, школы прапорщиков и т. д.[45] 28 февраля начинается восстание части Царскосельского гарнизона. 1 марта, по ряду свидетельств, на сторону революции переходит двоюродный брат Николая II, великий князь Кирилл Владимирович, с красным бантом на груди приведший к Государственной думе Гвардейский экипаж. Ричард Пайпс сообщает, что к Госдуме явилась даже жандармская рота, прошествовавшая с красными флагами под звуки «Марсельезы», и указывает, что

Сама Госдума с началом событий оказывается в сложной ситуации; многие думские лидеры, включая и её председателя Родзянко М. В. оказываются застигнуты врасплох революцией, и, на первых порах, опасаются предполагаемой «карательной экспедиции» лояльных царю войск в столицу. С другой стороны, Таврический дворец оказывается осаждён революционной толпой, пришедшей к Думе как к центру оппозиции. В итоге Дума принимает решение, формально подчинившись царскому указу о собственном роспуске, собираться лишь «в порядке частных совещаний», и образовать с 27 февраля Временный комитет «для водворения порядка в столице и для сношений с общественными организациями и учреждениями». Также 1 марта взбунтовалась Кронштадтская военно-морская база, 3 марта военно-морская база в Гельсингфорсе, начинается массовое истребление морских офицеров. Убиты командующий Балтийским флотом адмирал Непенин А. И., военный губернатор Кронштадта адмирал Вирен Р. Н. и начальник его штаба адмирал Бутаков А. Г.. Ряд исследователей указывают, что львиную долю погибших составили офицеры, убитые «за шпионаж» только из-за немецкого звучания своих фамилий. 2 марта Николай II отрекается от престола в пользу своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича. Отречение происходит под давлением генералитета, в первую очередь начальника штаба Ставки генерала Алексеева и командующих фронтами, единогласно ответивших согласием на телеграммы Алексеева о желательности отречения. Троцкий Л. Д. впоследствии ехидно комментирует их действия так: «генералы почтительно приставили семь револьверных дул к вискам обожаемого монарха». Действия высшего генералитета впоследствии становятся поводом для обвинения ряда царских генералов в «масонском заговоре» так называемой «Великой ложи». В любом случае, если такой заговор действительно существовал (что до сих пор является дискуссионным вопросом), мотивы предполагаемых заговорщиков очевидны — спасение монархии через замену императора по образцу дворцовых переворотов XVIII века. Однако 3 марта отрекается и великий князь Михаил Александрович: представители Госдумы Родзянко, Шульгин, и Керенский заявляют ему, что «не гарантируют безопасность», так что ему в случае принятия престола следует опасаться самосуда со стороны восставших. Присутствовавший при этой беседе депутат Милюков возражает против отказа Михаила Александровича от власти, Керенский «умоляет» великого князя «принести жертву во имя России», и заявляет, что «сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии… именно этот вопрос будет причиной кровавого разлада». После откровенного разговора великого князя с председателем Госдумы Родзянко М. В. наедине Родзянко прямо заявляет, что Госдума не может гарантировать Михаилу Александровичу безопасность, и великий князь передаёт вопрос о государственном устройстве России на рассмотрение будущего Учредительного собрания. Деятели Февральской революции (галерея)

Отмена монархической символики

Как отмечает исследователь Шепелев Л. Е. в своей фундаментальной работе «Титулы, мундиры, ордена в Российской империи», в марте-апреле 1917 года происходит массовый отказ от монархической символики: 21 марта — роспуск царской военной свиты с уничтожением «военно-придворных» (свитских) званий[47], 16 — апреля уничтожение погон, императорских вензелей и корон[47]. Привилегированный Пажеский корпус переименовывается в Петроградский кадетский корпус, Российская Императорская академия наук постановлением Временного правительства от 15 марта переименовывается в Российскую академию наук. Российская Императорская лейб-гвардия — в Российскую гвардию. 4 марта генерал Алексеев М. А. переименовывает Собственный Его Императорского Величества Конвой в Конвой Верховного Главнокомандующего. К лету 1917 года Конвой начинает вызывать всё большую неприязнь солдат армейских частей, и распускается. Кроме того, 22 марта 1917 года приказом военного министра отменены шефские названия частей, имевших шефами императоров или здравствовавших на тот момент членов императорской фамилии. Впоследствии также были отменены шефские названия покойных членов императорской фамилии. Слово «императорский» («императорская») убирается также из названия Публичной библиотеки (ставшей «Национальной публичной библиотекой»), Петроградской Императорской Духовной академии, и множества других. Массовое переименование затронуло не только учреждения, но также названия городов (так, город Романов-на-Мурмане 3 апреля 1917 года переименован в Мурманск, город Алексеевск, названный в честь наследника престола цесаревича Алексея, переименован в Свободный), улиц и военных кораблей (например, госпитальное судно «Император Николай II» переименовано в «Товарищ»[48]). В марте-апреле 1917 года вводятся изменения в государственную символику: из государственного герба, изображавшего двуглавого орла, устраняются монархические символы: короны, скипетр, держава, орден св. Андрея Первозванного, изображение св. Георгия Победоносца и гербы областей России. Существовавшие в армии обращения «благородие», «высокоблагородие», «превосходительство», «высокопревосходительство» заменяются на обращения по званию «господин поручик», «господин полковник»[47]. К осени 1917 года Временное правительство начинает задумываться об отмене Табели о рангах и об уничтожении сословий. В августе 1917 года Министерство юстиции подготавливает законопроект «Об отмене гражданских чинов, орденов и других знаков отличия»[47], но окончательно подобная отмена происходит только после прихода к власти большевиков. Формирование Временного правительства Обсуждение персонального состава будущего буржуазного правительства велось на собраниях общественных представителей и в печати с августа 1915 года, в связи с созданием Прогрессивного блока в Государственном совете и Государственной думе. Однако только в конце 1916 года список будущих министров был согласован до деталей. На пост председателя правительства был выдвинут князь Г. Е. Львов, считавшийся кадетом. В этом обсуждении участвовали члены ЦК кадетской партии, политические кружки Москвы и Петрограда, тайная масонская политическая организация «Великий Восток народов России». Рассматривалось несколько вариантов прихода такого правительства к власти — путём прямой сделки с царём в результате его призыва, в результате успешного военного переворота или в результате стихийной революции. Именно последний путь и осуществился на практике. 27 февраля (12 марта) 1917 П. Н. Милюков, лидер кадетской партии и председатель бюро Прогрессивного блока, убедил председателя Временного комитета Государственной думы М. В. Родзянко взять временно формальную государственную власть в свои руки и объявить о создании нового правительства. Тот после колебаний согласился. В Петроград из Москвы был вызван Г. Е. Львов. Он прибыл утром 1 (14) марта 1917, и в Комитете началась подготовка к созданию правительства. При этом приходилось считаться уже не с царём и его окружением, а с совершенно новым политическим фактором — Петроградским Советом. В ночь на 2 (15) марта 1917 состоялись переговоры между делегациями Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного комитета Государственной думы. В результате Временный комитет и члены будущего буржуазного Временного правительства приняли ряд условий Исполкома, которые вошли в Программу будущего правительства, а Исполком заявил, что не претендует на участие в правительстве (А. Ф. Керенский, однако, принял предложенный ему пост министра юстиции). Временное правительство обязывалось объявить политическую амнистию, обеспечить демократические свободы всем гражданам, отменить сословные, вероисповедные и национальные ограничения, заменить полицию народной милицией, подчинённой органам местного самоуправления, начать подготовку к выборам в Учредительное собрание и в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, не разоружать и не выводить из Петрограда воинские части, принимавшие участие в революционном движении. В состав правительства вошло 11 министров[49]:

Временное правительство сохранило структуру царского Совета министров, упразднив лишь министерство императорского двора и уделов[50]. Первый состав правительства был сформирован из представителей правой буржуазии и крупных помещиков. Кадеты, ставшие после Февральской революции правящей партией, сыграли определяющую роль в формировании его состава и политической линии. Правительство было тесно связано с буржуазными общественными организациями, которые возникли в годы войны (Всероссийский земский союз, Центральный Военно-промышленный комитет)[50]. Вот что впоследствии писал о составе Временного правительства П. Н. Милюков:

Временное правительство считало себя преемником монархического государства и стремилось сохранить старый государственный аппарат, однако на волне демократизации в состав ведомств и учреждений включались представители Советов, профсоюзов и других общественных организаций[50]. Генерал А. И. Деникин писал:

9 (22) марта 1917 Временное правительство было признано правительством США, 11 (24) марта 1917 — правительствами Великобритании и Франции. Свою первую программу правительство изложило в декларации, обнародованной 3 (16) марта 1917, а затем в обращении к гражданам России 6 (19) марта 1917. В своей Декларации правительство заявило о намерении вести войну «до победного конца» и неуклонно выполнять договоры и соглашения, заключённые с союзными державами. В области внутренней политики правительство объявляло амнистию политическим заключённым, обещало ввести ряд политических свобод, приступить к подготовке созыва Учредительного собрания, заменить полицию «народной милицией», провести реформу местного самоуправления. 12 (25) апреля 1917 правительством был принят закон о свободе собраний и союзов. Двоевластие. Временное правительство и Петросовет В ходе Февральской революции параллельно с Временным правительством возникают Советы рабочих и солдатских депутатов (одновременно в деревнях — Советы крестьянских депутатов), создаваемые по образцу Советов, возникавших во время революции 1905 года. В течение марта 1917 года в стране формируется до 600 советов разных уровней, во главе с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. К октябрю 1917 года количество Советов в стране доходит до 1429, формируются областные объединения Советов. В Советах преобладают социалисты, на начало 1917 года — в основном меньшевики и эсеры. В то же время во Временном правительстве доминируют кадеты. Основным отличием Советов 1917 года от Советов 1905 года было то, что в новой системе были представлены и солдаты. Ядром Петросовета стала меньшевистская Рабочая группа, созданная в 1915 году при Центральном военно-промышленном комитете. 27 января 1917 года Рабочая группа арестована последним царским министром внутренних дел Протопоповым по подозрению в организации революции, которая, по мнению Протопопова А. Д., должна была случиться 14 февраля, в день открытия Госдумы. В ходе Февральской революции Рабочая группа 27 февраля была освобождена революционными солдатами. В тот же день формируется Петросовет и Исполком Петросовета в составе 15 человек во главе с меньшевиком Чхеидзе Н. С.. 28 февраля начат выпуск официального органа Петросовета, газеты «Известия» («Извѣстія Петроградскаго Совѣта Рабочихъ Депутатовъ»). 1 марта Петросоветом принимается Приказ № 1, основным автором которого обычно считается социал-демократ Соколов Н. Д., колебавшийся между меньшевиками и большевиками. 2 марта приказ был опубликован в «Известиях» с уведомлением, что он предназначен только для солдат Петроградского гарнизона. Однако в течение нескольких дней текст приказа распространяется по всем фронтам и флотам, начав процесс разложения [источник не указан 2441 день] действующей армии. В течение 3-5 марта Временное правительство и Петросовет безуспешно пытаются минимизировать последствия. В марте 1917 года оформляется режим «двоевластия»: с одной стороны, власть Госдумы и Временного правительства, с другой — власть Петросовета. В армии и на флоте Временное правительство опирается на традиционное командование, Петросовет — на солдатские и матросские комитеты. Власть Госдумы на местах опирается на традиционные земства и городские думы, Петросовета — на Советы на местах. Реальная власть Петросовета фактически сосредотачивается в руках его Исполкома, невыборного органа, поголовно состоявшего из радикальной интеллигенции, представлявшей различные социалистические партии. По воспоминаниям трудовика Станкевича В. Б., «вопросы приходилось разрешать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходоков как из петроградского гарнизона, так и с фронтов и из глубины России, причём все делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными в пленарном заседании Комитета, не довольствуясь ни отдельными членами его, ни комиссиями… Усталость физическая была всеобщей. Недоспанные ночи. Бесконечные заседания. Отсутствие правильной еды — питались хлебом и чаем и лишь иногда получали солдатский обед в мисках, без вилок и ножей». Ричард Пайпс характеризует Петросовет как «слоистую структуру»: «сверху — выступающий от имени Совета орган, состоящий из социалистов-интеллигентов, оформленный в Исполнительный комитет, снизу — неуправляемый сельский сход». В течение марта Исполком Петросовета образует ряд комиссий, параллельных соответствующим министерствам Временного правительства, и фактически превращается в теневое правительство. Образованы комиссии по железным дорогам, почте и телеграфу, продовольствию, финансам, назначены комиссары в штаб Верховного Главнокомандующего и штабы Командующих фронтами и флотами. Основным механизмом режима «двоевластия» стала Контактная Комиссия исполкома Петросовета, образованная 8 (21) марта 1917 года[53], и фактически осуществлявшая контроль Советов над Временным правительством «в целях осведомления Совета о намерениях и действиях Временного правительства, осведомления последнего о требованиях революционного народа, воздействия на правительство для удовлетворения этих требований и непрерывного контроля над их осуществлением». В состав Контактной комиссии входили Чхеидзе Н. С., Скобелев М. И., Стеклов Ю. М., Суханов Н. Н. и Филлипповский В. Н. Весной 1917 года начата подготовка к созыву высшего органа власти Советов — непостоянного Съезда Советов. В течение 1917 года таких съездов собирается два, в их отсутствие высшим органом считается ВЦИК в составе 320 человек. В период между Февральской революцией и I Съездом Советов, сформировавшим первый состав ЦИК летом 1917 года, высшей властью фактически являлся Исполком Петросовета. К маю 1917 года формируется до 50 тыс. солдатских и матросских комитетов разных уровней, в которых состояло до 300 тыс. человек. Значительной революционной силой становится Центральный комитет Балтийского флота (Центробалт) во главе с Дыбенко П. Е.. В российской промышленности идёт стихийное формирование фабрично-заводских комитетов, выдвинувшие лозунг рабочего контроля над производством. К июню 1917 года формируется Центральный совет фабрично-заводских комитетов, к октябрю 1917 такие комитеты формируются в 50 основных промышленных центрах. Параллельно резко растёт число профсоюзов, объединявшихся вокруг Советов профсоюзов. В условиях России с её многовековыми сословными традициями Советы разделяются на рабочие и солдатские секции, вплоть до 1918 года Съезды крестьянских депутатов проходят отдельно от Съездов рабочих и солдатских депутатов. Нормы представительства были не равными; так, при выборах первого в 1917 году состава Петросовета были приняты нормы: один делегат от тысячи рабочих и один от роты солдат (то есть примерно от ста человек). На выборах I Съезда Советов крестьянских депутатов Организационным комитетом по созыву съезда была установлена норма: один делегат от 150 тыс. крестьян, в то же время на I Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов норма составляла — один делегат от 25 тыс. человек. Фактически, представительство было перекошено, в первую очередь, в пользу солдат, во вторую — в пользу рабочих. Отличались также нормы представительства рабочих крупных (один делегат от тысячи рабочих) и мелких предприятий (один делегат от каждого предприятия), в результате в первых составах Петросовета в 1917 году рабочие крупных заводов, составлявшие 87 % всех рабочих, направили столько же делегатов, сколько и рабочие мелких заводов[54]. В целом система Советов в 1917 году отличалась значительным хаосом: кроме Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов, на местах могли также существовать Советы военных депутатов, Советы матросских и офицерских депутатов, Советы безземельных крестьян, Советы казачьих депутатов, Советы рабочих старост, Советы депутатов трудовой интеллигенции и т. д. По некоторым источникам, предпринимались даже безуспешные попытки организовать «Совет дворянских депутатов». Нормы представительства при выборах на местах советов уровня волости также назначались хаотично: в Роминской волости избиралось по 3-10 депутатов от селения, в Подбужской — 3 депутата от 1000 избирателей, в Будской — 1 от 200, в Яровщинской — по 5 от селения, Пупповской — по 1 депутату от 10 дворов[55]; как видно, не были унифицированы не только нормы представительства, но даже единицы измерения — в одних случаях это был двор, в других определённое количество жителей, в третьих — деревни в целом. Нормы представительства были унифицированы только большевистской конституцией 1918 года. При всей хаотичности власти Советов общим местом было то, что в Советах не были представлены имущие классы («цензовые элементы», «цензовая буржуазия»), составлявшие большинство в Госдуме III созыва (см. Избирательная система 1907 года). Следствием этого стало резкое преобладание в Советах представителей социалистов и анархистов. Конфликты между Советом и Временным правительством Государственная Дума много лет безуспешно добивалась от царя введения «ответственного министерства» (правительства, назначаемого Думой, и ответственного перед Думой), но с появлением Советов этот лозунг начал быстро превращаться в политический анахронизм, окончательно вымерший с приходом к власти большевиков. Отношения Временного правительства и Совета зачастую могли выглядеть, как диктат Совета: так, Ричард Пайпс указывает, что

Монархический думский депутат Шульгин В. В. ехидно прокомментировал сложившееся положение словами: «старое правительство сидит в Петропавловской крепости, а новое — под домашним арестом». Последняя российская императрица Александра Фёдоровна в письме своему мужу от 2 марта 1917 года отмечает, что «два течения — Дума и революционеры — две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу головы — и так спасут положение? Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает!». Своеобразная ситуация складывается в Кронштадте: сформированный 4 марта, в ходе Февральской революции, Кронштадтский совет, уже 16 мая объявляет себя единственной властью в городе, и требует удаления комиссара Временного правительства Пепеляева В. Н.. Кроме того, Совет продолжает по собственной воле удерживать ряд офицеров, арестованных восставшими матросами во время Февральской революции. Своеобразное установление таким образом в Кронштадте советской власти вызывает обвинения в «сепаратизме», «отделении от России», и создании «Кронштадтской республики». Эсеры и меньшевики в 1917 году (галерея)

Июльский кризис После крайне неудачного наступления русской армии на фронте, 3—5 (16—18) июля 1917 года в Петрограде вспыхнуло антиправительственное восстание крайне левых сил, с целью свержения Временного правительства и устранения двоевластия. Июльские события нарушили неустойчивое равновесие сил между Временным правительством и Петросоветом («двоевластие»). Волнения, начавшиеся со стихийных[56] выступлений солдат 1-го Пулемётного полка, рабочих петроградских заводов, кронштадтских матросов под лозунгами немедленной отставки Временного правительства и передачи власти Советам, проходили при непосредственном участии анархистов и части большевиков[57][58]. Левый экстремизм вызвал отпор правых сил. В итоге демонстрация 3-4 июля 1917 г. закончилась кровопролитием. Июльские события привели к травле большевиков со стороны властей, выдвинувших версию о причастности Ленина к шпионажу в пользу Германии. Исследователи расходятся в своих оценках июльских событий 1917 года и той роли, которую в них сыграло большевистское руководство. Рядом историков события оцениваются как первая попытка большевиков захватить власть в стране[56][59][60][61]. Ситуация усугубилась правительственным кризисом (уходом из правительства министров-кадетов под предлогом уступок, допущенных правительственной делегацией в переговорах с Центральной радой). Июльские события на какое-то время фактически привели к сворачиванию режима «двоевластия»: благодаря своим жёстким методам в июле Временному правительству удалось на несколько месяцев оттеснить Совет. По итогам политического кризиса подал в отставку глава первого состава Временного правительства князь Львов Г. Е. Его место занял военный министр Керенский А. Ф., влияние которого, таким образом, значительно усилилось. Эсеро-меньшевистский Петросовет признал новый состав Временного правительства «правительством спасения революции». В результате подавления большевистского выступления в июле произошёл резкий крен российского общественного мнения вправо, вплоть до неприязни к Советам, и вообще ко всем социалистам, включая умеренных эсеров и меньшевиков. Однако Временному правительству, одержав временную политическую победу над большевиками, так и не удалось исправить стремительно ухудшающееся экономическое положение. За восемь месяцев нахождения у власти Временного правительства рубль обесценился примерно во столько же раз, во сколько и за предыдущие два с половиной года тяжёлой войны. Частые перебои в снабжении заводов провоцировали их закрытия и забастовки; не сумело правительство справиться и с массовыми самозахватами крестьянами земли. Результатом стала стремительная радикализация общественного мнения, которое всё сильнее поляризовалось, и отвергало умеренные альтернативы, склоняясь либо к идее сильной власти с правой ориентацией, либо к большевикам. После июльских событий и вплоть до подавления Корниловского выступления в обществе начали доминировать правые, «нельзя даже говорить об изменении, впечатление столь сильно, как будто перенёсся в какой-то другой город и очутился среди других людей и настроений». Августовское Московское государственное совещание, задуманное Керенским как форум для примирения всех российских политических сил, на деле превратилось в трибуну правых, в первую очередь генералов Каледина и Корнилова. После волнений большевики вынуждены были перейти на нелегальное положение. Ф. Ф. Раскольников вспоминал: «Оказалось, что на каждом перекрёстке только и слышно, как ругают большевиков. Одним словом, открыто выдавать себя на улице за члена нашей партии было небезопасно»[62]. Начались стихийные аресты большевиков солдатами Петроградского гарнизона, всякий старался поймать большевика, ставшего в народном представлении германским наймитом[63]. Корниловское выступление В августе 1917 года Верховный главнокомандующий Русской армией генерал Л. Г. Корнилов предпринял попытку установления военной диктатуры с целью восстановления в России «твёрдой власти» и предотвращения с помощью военной силы прихода к власти левых радикалов (большевиков)[64]. Выступление произошло на фоне острого общественно-политического кризиса в России и падения авторитета Временного правительства. В этих условиях Корнилов потребовал отставки правительства и предоставления ему чрезвычайных полномочий, выдвинув программу «спасения Родины» (милитаризация страны, ликвидация революционно-демократических организаций, введение смертной казни и т. д.), которая была в основном поддержана министром-председателем Временного правительства А. Ф. Керенским, но её осуществление было признано «несвоевременным»[64]. 28 августа (10 сентября) 1917 Керенский издал указ Правительствующему Сенату об отчислении от должностей и предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и его старших сподвижников, формально объявляющий Корнилова мятежником и изменником. Известна реакция бывшего Государя на сообщения газет об «измене Корнилова» в связи с началом «мятежа»: Николай Александрович сильно возмутился и «с горечью сказал: „Это Корнилов-то изменник?“»[65][66]. Со своей стороны, Корнилов заявил, что принимает на себя всю полноту власти. Принимая на себя всю полноту власти, генерал Корнилов обещал «спасти Великую Россию» и «довести народ путём победы до созыва Учредительного Собрания»: