Темы романа «Властелин колец»Темы «Властелина колец», эпического романа английского писателя Дж. Р. Р. Толкина, выделенные критиками и литературоведами, многочисленны и разнообразны. В их числе: поход героя с «антипоиском» приключений («перевёрнутый квест»), борьба между добром и злом, смерть и бессмертие, судьба и свободная воля, опасность власти, христианские темы. Также во всём романе прослеживается сильное влияние языков, разработанных Толкином. Сам автор считал ключевой тему смерти и бессмертия. Ряд комментаторов критикует «Властелин колец» за малое число женских персонажей, практически полное отсутствие религии и даже за расизм, хотя другие исследователи отвергают эти обвинения. «Перевёрнутый квест» Исследователь творчества Толкина Ричард К. Уэст[англ.] отмечает, что история «Властелина колец» по сути проста: хоббит Фродо Бэггинс отправляется в поход к Роковой горе с целью уничтожить Единое кольцо Тёмного властелина Саурона. Уэст называет эту историю «основной», наряду с войной против Саурона[1]. Критик Дэвид М. Миллер также считает, что поход героев является «самым важным повествовательным элементом» книги, но замечает, что структура этого похода «перевёрнута с ног на голову» по сравнению с традиционной: во «Властелине колец» герой не ищет сокровище, а хочет его уничтожить[a]. При этом с точки зрения Саурона история является классическим поиском сокровища: его Чёрные всадники заменяют традиционных странствующих рыцарей, которые ищут «святая святых», тогда как члены Братства Кольца пытаются ему помешать, но сами не могут использовать Кольцо. Таким образом, получается несколько «полных перестановок» знакомых нарративов[3]. Филолог Том Шиппи также считает, что во «Властелине колец» представлен «антипоиск», история отречения. Он отмечает, что Толкин был свидетелем двух мировых войн, «рутины бомбардировки» мирных жителей, использования голода в политических целях, концлагерей и геноцида, использования химического и ядерного оружия. По мнению Шиппи, в книге поднимается вопрос о том, стоит ли пытаться уничтожить подобного рода «зло», созданное человечеством, если для этого придётся чем-то пожертвовать[4]. ПротивопоставленияФилогог Верлин Флигер отмечает: «ни один внимательный читатель произведений Толкина не может не увидеть полярностей в его книгах»[5]. Толкин часто использует приёмы двойственности и сходства, контраста и противопоставления: надежда и отчаяние, знание и прозрение, смерть и бессмертие, судьба и свободная воля, добро и зло[5]. Смерть и бессмертиеВ письмах Дж. Р. Р. Толкина автор утверждает, что ключевой темой «Властелина колец» является смерть и человеческое желание её избежать:

В другом письме он отмечает:

В «Приложениях» к «Властелину колец» есть «История об Арагорне и Арвен[англ.]», где рассказывается о том, как бессмертная Арвен выбирает смертный удел, чтобы сочетаться браком со смертным человеком Арагорном. Спустя более чем двести лет Арагорн умирает, после чего Арвен направляется в увядший лес Лотлориэн, где и она умирает на зелёном холме Керин Амрот. Схожие темы несколько раз встречаются в книге[6] в сказаниях и поэмах, например, в песни Гилраэнь[7] и в «Плаче Рохиррим»[8]. Добро и зло Во «Властелине колец» есть чёткое противопоставление между добром и злом. Орки представлены как порочные и злобные создания. Крепость Минас Моргул, место обитания предводителя назгулов, противостоит крепости Минас Тирит, столице Гондора, последнего оставшегося королевства дунэдайн в конце Третьей эпохи. Гондору и другим свободным землям противопоставлен Мордор, страна Тёмного властелина Саурона. Джон Магун в «Энциклопедии Дж. Р. Р. Толкина» отмечает, что Средиземье имеет вполне явную «моральную географию». Народы Средиземья варьируются от хоббитов Шира на северо-западе до злых «истерлингов» на востоке и «имперской изощрённости и упадка» на юге. По мнению Магуна, Гондор одновременно «добродетельный» как запад и «имеет проблемы» как юг; Мордор (в переводе с синдарина — «чёрная страна») на юго-востоке — «адское» место, а Харад на дальнем юге регрессирует в «горячее одичание»[9]. Иногда противопоставления добра и зла у Толкина называют избыточными, рисующими утрированно чёрно-белую картину без других оттенков. Однако писательская техника Толкина предполагала «придание буквальности тому, что в нашем мире называлось бы метафорой»[5]. Теолог Флеминг Ратледж считает, напротив, что Толкин стремится показать отсутствие чёткой линии разграничения между добром и злом, так как даже «хорошие» люди способны «совершать зло при определённых обстоятельствах»[12]. Судьба и свободная воляВ главе «Тень прошлого[англ.]» Гэндальф рассуждает над тем, что Бильбо было суждено найти Единое кольцо, а Голлум играет во всей истории с Кольцом важную роль. Во всём романе решения, принятые в прошлом, оказывают большое влияние на последующие события. Например, решение Бильбо, и затем и Фродо сохранить жизнь Голлуму помогло в дальнейшем уничтожить Кольцо, с которым Голлум упал в Роковую расщелину Ородруина, когда Фродо не смог сам его уничтожить. Спасение приходит неожиданно, казалось бы, от счастливого случая, удачи, однако это также можно рассматривать как судьбу[13]. Во «Властелине колец» есть как «судьба», так и свободная воля и личный выбор. Так, центральным элементом сюжета является добровольное решение Фродо отправиться в поход в Мордор. Важными элементами истории являются попытки Фродо отдать Единое кольцо Гэндальфу, Арагорну, Галадриэль и их добровольный отказ, а также неспособность самого Фродо уничтожить Кольцо в финале. Таким образом, в истории важны и судьба, и свободная воля. Это проявляется, например, в видении Сэмом осквернённого Шира в зеркале Галадриэль, и в выборе смертной участи дочерью Эльронда Арвен[14]. По мнению Питера Крифта божественное провидение (в форме воли Валар, выражающих волю Эру Илуватара) может определять судьбу. В разговоре с Фродо Гэндальф отмечает скрытую власть Кольца, которое стремится вернуться к своему создателю[15]. Приобретения и потериИсследователь творчества Толкина Маджори Бернс в статье в журнале Mythlore отметила, что в книге есть «ощущение неизбежного распада»[16]. По её мнению, это соответствует «неминуемому или угрожающему разрушению» в скандинавской мифологии[16], где процесс разрушения начался сразу после сотворения мира: в стране огня Муспельхейм великан Сурт ожидал конца света. Бернс замечает: «Это мифология, в которой даже боги могут умереть, и она оставляет читателя с ярким ощущением жизненных циклов, с осознанием того, что всему приходит конец, с тем, что хотя Саурон может уйти, эльфы также уйдут»[16]. Патрис Хэннон писала в Mythlore:

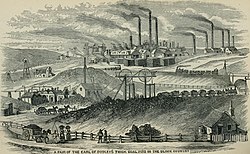

По мнению Хэннон, Толкин хотел показать, что красота и радость исчезают под натиском времени и сил зла, а победа возможна, но только временная[6]. В романе много элегических моментов: например, когда Бильбо покидает Бэг Энд в самой первой главе и автор уточняет: «его больше никогда не видел ни один хоббит в Хоббитоне», или когда Арагорн и Фродо покидают Лотлориэн и мы узнаём, что они никогда больше туда не вернутся, или когда погребальная лодка уносит Боромира по Андуину и мы читаем: «никогда больше не видели его в Минас Тирите, стоящим, как он привык, поутру на Белой башне»[6]. К тому моменту читатель уже знает, что Боромир мёртв, поэтому это авторское дополнение является элегическим образом[6]. Даже последняя строчка последнего «Приложения», по мнению Хэннон, написана в элегическом тоне: «Их [эльфов] господство давно прошло, и обитают они теперь за пределами кругов мира, и не вернутся»[6] . Хэннон сравнивает элегические мотивы «Властелина колец» с древнеанглийской поэмой «Беовульф». В статье «Беовульф: Чудовища и критики» Толкин отмечал, что поэма, сама по себе древняя (для современного читателя), повествовала о ещё более древних событиях (для авторов), причём с чувством сожаления, пронзительной для сердца тоски: «Если похороны Беовульфа однажды отражались эхом в древней погребальной песне, далёкой и безнадёжной, для нас сейчас это лишь воспоминание, принесённое из холмов, эхо от другого эха»[T 3]. По мнению Хэннон, Толкин пытался создать схожее ощущение во «Властелине колец»[6]. Природа и технологии Многие исследователи отмечают любовь Толкина к природе и его критическое отношение к современным технологиям. Анн Пиенчиак подчеркивает, что технологии во «Властелине колец» применяются только силами зла, и Толкин считал их «одним из зол современного мира: уродство, обезличивание и отделение человека от природы»[18]. Любовь к технологиям[англ.] также проявилась в персонаже падшего мага Сарумана, начиная с самого его имени (древнеанглийское searu, или saru на древнемерсийском диалекте, что означает «искусный, изобретательный»). Том Шиппи отмечает, что Саруман, начав с этически нейтральных научных исследований, постепенно пришел к бездумной порче «окружающей среды»[19]. Крепость Изенгард, в которой обитал Саруман, описывалась как «индустриальный ад»[20], а «бессмысленное уничтожение» деревьев Средиземья в качестве топлива для промышленных машин раскрыло его «злую» суть[21]. В главе «Очищение Шира» индустриальные технологии Сарумана заменяют традиционные ремёсла хоббитов, загрязняя окружающую среду[22]. Эндрю О’Хехир отмечает, что страна хоббитов, Шир, имеет много общего с «лесами и холмами» вблизи Сэрхоула[англ.], где писатель провёл своё детство. Когда спустя десятилетия Толкин увидел урбанизацию тех мест, он был «в ужасе». О’Хехир замечает, что Мордор выделяется «горами шлака, вечным дымом и рабовладельческой промышленностью», а Саруман изображён как представитель технологического утопизма, насильственными методами проводящим индустриализацию Шира. О’Хехир называет роман Толкина «плачем» о последствиях промышленной революции, разрушения среды обитания когда-то бывшей «зелёной и приятной земли» Англии. В этом, по его мнению, Толкин сходится с такими авторами как Томас Харди, Дэвид Лоуренс и Уильям Блейк[23]. Гордость и храбростьТолкин исследует тему «нобилитации неблагородных». Исследователь английской литературы Девин Браун связывает это со строками из Магнификата: «Низложил сильных с престолов, и вознёс смиренных»[24]. В качестве примера он приводит скромных хоббитов, победивших гордого и могущественного Саурона[25]. Ричард Дж. Кокс и Лесли Джонс отмечают, что герои, уничтожившие Единое кольцо и очистившие Шир от банд Сарумана, являются «маленькими ребятами, буквально… идея в том, что любой может изменить ситуацию»[26]. Толкин противопоставлял храбрость, обретаемую верной службой, высокомерному стремлению к славе. Если Сэм следует за Фродо из верности и готов умереть за него, Боромир, движимый гордостью и желанием заполучить Единое кольцо, подвергает риску жизни других, хотя в конце раскаивается. Галадриэль, Фарамир и Сэм не поддаются искушению заполучить Кольцо себе, проявляя «храброе отречение от власти, славы и личной известности»[27]. Мужество перед лицом превосходящих сил — это повторяющаяся тема. В своей статье «Беовульф: Чудовища и критики[англ.]» Толкин признался, его вдохновила апокалиптическая скандинавская легенда о Рагнарёке, в которой боги знают, что они обречены в своей последней битве за мир, но всё равно идут сражаться. Фродо и Сэм разделяют эту «северную храбрость», осознавая, что у них почти нет шансов вернуться домой, но всё равно идут к Роковой горе[28]. Зависимость от власти Одной из ключевых тем «Властелина колец» является развращающее влияние Единого кольца, дарующего власть его обладателю, в особенности тому, кто уже и так был могущественным[30]. Том Шиппи приводит слова Гэндальфа о том, что Кольцо «овладевает», а затем «поглощает без остатка» любое существо, которое им пользуется. Уже могущественные Гэндальф, Эльронд, Галадриэль, Арагорн и Фарамир отказываются от Кольца, считая, что оно ими овладеет. Куда менее могущественные хоббиты Фродо и Сэм менее подвержены искушению властью, но не полностью защищены от его влияния, что можно видеть по изменениям, которые Кольцо оказало на Фродо, Бильбо и Голлума[31]. Боромир оказывается смертельно одержимым Кольцом, но так и не получает его, а Смеагол убивает своего сородича Дегола, чтобы его заполучить[32]. Согласно Шиппи, идея о том, что власть развращает, является исключительно достоянием современности, так как раньше считалось, что власть «раскрывает характер», но не изменяет его. Шиппи цитирует заявление лорда Актона 1887 года:

Некоторые критики считают, что данная тема рассматривалась ещё в произведении Платона «Государство», где персонаж Главкона поднимает вопрос, может ли какой-либо человек быть настолько добродетельным, чтобы противостоять искушению совершить несправедливость (например, кражу или убийство) в отношении ближнего, если бы он мог сделать это, не опасаясь разоблачения — надев волшебное кольцо Гига, дарующее невидимость. Главкон заключает, что подобная власть развратит любого, так как ни один человек не верит, что справедливые поступки по отношению к другим приносят ему пользу[33]. Колин Манлав критикует подход Толкина к власти как непоследовательный. Кольцо может быть передано другому без существенных усилий (как было в случае с передачей Кольца Фродо сначала Бильбо, а затем Сэмом), может быть отобрано грубой силой (Голлум у Фродо), причём в последнем случае Фродо не «сошёл с ума», хотя именно об этом говорил Гэндальф в главе «Тень прошлого». Кольцо не оказывает заметного влияния на персонажей вроде Арагорна, Леголаса и Гимли[34]. Шиппи отвечает на критику Манлава одним словом: «аддикция». По его мнению, это объясняет то, что на ранних стадиях аддикция излечима (как в случае с Сэмом и Фродо). Также можно относительно просто противостоять искушению, когда зависимость ещё не возникла (как в случае с Галадриэль и Фарамиром). А на поздних стадиях (Голлум) аддикция вносит уже непоправимые изменения в саму личность. Для владельца Кольца разрушительной является жажда его использования, даже в благих целях[29][35][36][37]. Христианство«Применимость», а не аллегорияВ предисловии ко второму изданию «Властелина колец» Толкин пишет: «Я искренне недолюбливаю аллегорию во всех ее проявлениях… Я предпочитаю историю, неважно, истинную или вымышленную, с её разнообразной применимостью к мыслям и опыту читателей. Я думаю, что многие путают аллегорию с „применимостью“. Но „применимость“ оставляет читателю свободу толковать текст как ему вздумается, а аллегория предает его во власть авторского умысла»[T 4]. При этом, как отмечает Том Шиппи, сам Толкин всё же иногда прибегал к аллегориям, например, в рассказе «Лист кисти Ниггля»[38]. Во «Властелине колец» Толкин ближе всего подходит к теме аллегории и христианского Откровения в моменты, которые он сам назвал термином «эвкатастрофа» — внезапное избавление от казавшейся неотвратимой беды. Когда Единое кольцо уничтожено и Саурон навсегда потерял свою силу, прилетают орлы — вестники добрых вестей. Орёл поёт песню, которая, по мнению Шиппи, очень напоминает псалом 23 и псалом 32 из Псалтири (в Библии короля Якова — псалмы 24 и 33). Когда орёл поёт: «Чёрные врата разбиты», он имеет в виду врата Мораннона, однако эту фразу также можно отнести к Смерти и Аду (Мф. 16:18: «и врата ада не одолеют её»), а во фразе «Король грядёт воцариться» он имеет в виду Арагорна, но также её можно отнести ко Христу. Шиппи полагает, что эта двусмысленность является намеренной, так же, как и дата 25 марта, которая для англосаксов (и в целом в общеевропейской народной традиции) была датой распятия Христа, а также датой Благовещения (ровно за девять месяцев до Рождества) и последним днём Творения (согласно Библии)[39]. Другие комментаторы также отметили христианские мотивы в романе, включая наличие «фигур Христа»[15], воскрешения[40], надежды[41] и искупительного страдания[42]. Фигуры ХристаФилософ Питер Крайфт, который, как и Толкин, был католиком, полагает, что во «Властелине колец» нет однозначной фигуры Христа, подобной Аслану в «Хрониках Нарнии». При этом и Крайфт, и Жан Шосс определяют некоторые черты Христа в трёх персонажах романа: Гэндальфе, Фродо и Арагорне. Шосс пишет об «аспектах личности Иисуса» в этих персонажах, а Крайфт отмечает, что они «олицетворяют ветхозаветное триединство мессианских символов — пророк (Гэндальф), священник (Фродо) и король (Арагорн)»[15][43][44].

Некоторые комментаторы рассматривают смерть Гэндальфа в Мории и его возвращение в виде «Гэндальфа Белого» как символ воскресения Христа[40][47][42][48]. Подобно Иисусу, который нёс крест за грехи всего человечества, Фродо нёс своё бремя (Кольцо) для спасения Средиземья[49]. Фродо идёт по своей «Виа Долороза» к Роковой горе подобно Иисусу, идущему к Голгофе[50]. Вблизи Роковой горы Кольцо становится невыносимо тяжёлым, как и крест для Иисуса, после чего спутник и слуга Фродо Сэм Гэмджи несёт Фродо с Кольцом. Критики сравнивают Сэма с Симоном Киринеянином, который помогал Христу нести крест к Голгофе[46]. После завершения своей миссии Фродо, как и Христос, говорит: «Свершилось» (англ. It is done)[51]. Христос возносится на небеса, а жизнь Фродо в Средиземье завершается отплытием в «Бессмертные Земли»[49]. НадеждаМотив надежды иллюстрируется успешным обращением Арагорна с палантиром («видящим камнем») из Ортанка. Одно из имён Арагорна — Эстель, что на синдарине означает «надежда». Когда Арагорн находился на смертном одре, Арвен взывала к нему: «Эстель, Эстель!». Арагорн мог по праву использовать палантир, будучи наследником Исильдура, тогда как Саруман и Денетор, часто прибегавшие к помощи видящего камня, впали в гордыню (высокомерие) или отчаяние (уныние). Эти черты в католичестве считаются грехами против «добродетели надежды»[41]. Искупительное страданиеВ католицизме признаётся искупительное страдание[англ.]. Нечто подобное испытывают Фродо и Сэм в Мордоре, а также Боромир, искупающий вину за нападение на Фродо попыткой защитить Мерри и Пиппина от нападения орков[42]. Это также демонстрирует ещё одну важную для христиан тему: бессмертие души и важность добрых намерений, особенно на пороге смерти. Это подтверждается словами Гэндальфа: «он [Боромир] был в опасности. Но в конце он её избежал…. Не зря молодые хоббиты пошли с нами, хотя бы ради Боромира»[T 5]. ЯзыкИстинный язык, истинные именаТом Шиппи пишет, что во «Властелине колец» воплощена идея Толкина о том, что «слово придает вещи подлинность, или аутентичность»[52]. По мнению Шиппи, Толкин верил, что «волшебные сказки не являются целиком вымыслом»[53]. Будучи профессиональным филологом, Толкин глубоко разбирался в языках и этимологии, происхождении слов. Он разделял древний миф об «истинном языке», который был «изоморфным к реальности»: в таком языке каждое слово обозначает некую вещь, и каждая вещь имеет своё «истинное имя», используя которое говорящий получает власть над ним[54][55]. В романе подобные идеи воплощаются персонажем Тома Бомбадила, который придумывает имена для любых вещей вокруг себя, после чего эти имена навсегда «прирастают» к ним. Так происходит, например, с пони хоббитов, которым Том дал имена[54]. Толкин настаивал, как пишет Шиппи, на использовании традиционных, древних форм и написаний слов. Поэтому он яростно защищал от корректоров текста «Властелина колец» написания слов типа dwarves («гномы»), dwarvish («гномий»), elves («эльфы»), и elven («эльфийский»), которые по правилам современного английского языка должны были передаваться как dwarfs, dwarfish, elfs и elfen. Для Толкина эти корректорские правки были равносильны попыткам «обкорнать слово, лишить его возраста и корней». В итоге ему удалось отстоять свою позицию[56]. От языка к истории Толкин потратил много усилий для создания множества вымышленных географических названий. Например, в подробной карте Шира упоминаются Баклбери, Тукборо и другие места, которые по звучанию и этимологии напоминают английские топонимы. Шиппи отмечает, что большая часть придуманных автором названий, присутствующих на картах, не фигурирует собственно в тексте, однако они придают Средиземью «ту основательность, выпуклость и протяжённость во времени и пространстве», которых определенно недостаёт подражателям Толкина[57]. В одном из писем Толкин признался, что «Властелин колец» для него «в немалой степени — это эссе по лингвистической эстетике»[T 6]. Толкин использовал ряд европейских языков, древних и современных, включая древнеанглийский в качестве прототипа языка Рохана, древнескандинавский для имён гномов, современный английский для передачи всеобщего наречия (англ. Common Speech). Средиземье — это не современная Европа, но Европа в далёком прошлом, а всеобщее наречие — это не современный английский язык, а вестрон. Все диалоги, имена и названия всеобщего наречения Толкин «перевёл» с вестрона на современный английский язык, имена и названия Рохана — с языка рохиррим на древнеанглийский, имена гномов — с кхуздула на древнескандинавский. Таким образом Толкин создал «лингвистическую географию» на основе собственных исследований языков[58]. Эстетика звучания, народы и пейзажиТолкин посвятил много времени и усилий созданию искусственных языков, в особенности эльфийских языков квенья и синдарин. Эти языки встречаются в тексте «Властелина колец», иногда даже без перевода. Для Толкина как филолога очень важна была эстетика звучания слов: в письмах он признавался, что испытывает «эстетическое» удовольствие от готского и валлийского языков[T 7]. Автор верил, что с помощью непереведённых на английский эльфийских слов можно добиться того, чего невозможно достичь с помощью одного только английского языка[58]. Когда Арагорн поёт «Плач рохиррим» на языке Рохана, Леголас, не знающий этого языка, так это комментирует[58]:

Шиппи отмечает, что Толкин верил в существование сильной связи между местами, народами и языками. Эльфы отряда Гилдора, которых Фродо с компанией встречает в лесах Шира, поют на вымышленном языке квенья, и даже те хоббиты, кто совсем не знает этот язык, ощущают, что «звук, слитый с мелодией, проникал глубоко в душу и сам собой складывался в слова»[58]. Гэндальф в Ринведелле читает надпись на Кольце на Чёрном наречии, звучащем грубо и «с ощущением угрозы», что создаёт для слушателей устрашающий эффект. А когда Гимли в Мории поёт песню о Дурине, Сэм отзывается на звучание эльфийских и гномьих имен, которыми изобилует эта песня, просто и прямо: «Мне нравится!.. Я бы это выучил». По мнению Шиппи, это это и есть «образцовый отклик», которого Толкин хотел бы добиться[58]. «Пейзажная мораль»Толкин детально описывает пейзажи, которые иногда отражают атмосферу происходящих событий: гнетущая тьма, идущая с востока, освежающий ветер, дующий со стороны моря, туман в Могильниках, кустарники с длинными шипами в Мордоре. Шиппи отмечает наличие «пейзажной морали»: к примеру, возвышенное описание Лотлорэина противопоставлено зловещему облику Мёртвых болот[59]. Когда Голлум ведёт хоббитов через болота, он замечает:

По мнению Шиппи, Толкин близко подходит к тому, что критик Джон Раскин назвал антропоморфизмом (англ. pathetic fallacy) — идее о том, что природные явления могут выражать человеческие эмоции и поведение. Также Шиппи ссылается на работу «Анатомия критики» Нортропа Фрая, который делил все художественные произведения на пять «литературных модусов» (по мере убывания степени превосходства героя: миф, сказание или легенда, эпос или трагедия, комедия или реалистическая литература, ироническая литература). Шиппи относит «Властелин колец» в третьему, «романтическому» модусу, то есть к эпосу или трагедии, но отмечает, что Толкин удачно сочетает «всю иерархию стилей» по Фраю, от иронического (описания Бильбо и хоббитов), наиболее понятного и ожидаемого современным читателем, до возвышенного мифического (отсылки к «Сильмариллиону»)[60]. Спорные темы«Властелин колец» неоднократно критиковали по разным поводам. Его называли «историей о мужчинах, написанной для мальчиков», упрекали за малое количество и вторичность женских персонажей, за консерватизм и идеализацию сельской жизни, за отсутствие религии[61], а также за расизм. Другие критики и исследователи оспаривали эти обвинения, показывая важную роль женщин в романе, наличие христианских идей[61] и последовательную антирасистскую позицию писателя, выраженную в его личной переписке[62][63]. Малое количество женских персонажей Роман часто критикуют за то, что в нём мало значимых женских персонажей[61], либо за то, что их роли жёстко ограничены[64][65][66]. Ральф Вуд так отвечает на эти обвинения: Галадриэль, Эовин и Арвен далеко не «гипсовые фигуры» — Галадриэль могущественна, мудра и «ужасна в своей красоте», у Эовин «исключительная храбрость и доблесть», а Арвен отказывается от бессмертия, чтобы выйти замуж за Арагорна. Кроме того, пишет Вуд, у Толкина все, независимо от пола, сталкиваются с одними и теми же искушениями, надеждами, желаниями[61]. Энн Бассо в Mythlore отмечает, что все женские персонажи романа, включая Золотинку, «разноплановые, хорошо прорисованные и достойные уважения»[67]. Кэтерин Хассер пишет в «Энциклопедии Дж. Р. Р. Толкина», что гендерные роли в Шире не жёстко распределены, и даже мужчины вроде Бильбо выполняют работу по дому, включая приготовление пищи и уборку[68]. Отсутствие религииРальф Вуд отмечает, что в романе не упоминаются никакие религии. У хоббитов нет храмов и алтарей, хотя Фродо обращается к Элберет, одной из Валар, находясь на «краю гибели». Самое большее, что напоминает о религии, это «пауза перед едой», которую делают люди Гондора. По мнению Вуда, Толкин намеренно исключил упоминания о религии в Средиземье, чтобы читатель мог увидеть «отражения» христианства более чётко, хотя и опосредованно[61]. Сам Толкин утверждал, что во «Властелине колец» был описан монотеистический (но не христианский) мир «естественной теологии» со свойственной той эпохе атмосферой и символизмом[T 6], при этом считая, что в целом это произведение «религиозное и католическое», но весь религиозный элемент в нём «вобрали в себя сюжет и символика»[61][T 10]. РасизмТолкина часто обвиняли в расизме, хотя писатель неоднократно высказывал антирасистские взгляды[62]. По мнению исследователя Толкина из Германии Сандры Баллиф Штраубхар (нем. Sandra Ballif Straubhaar), поликультурный и многоязыковой мир является «абсолютно центральным» для Средиземья, и читатели и зрители фильмов могут легко в этом убедиться[69]. По её мнению, частые обвинения в популярных СМИ о расизме в произведениях Толкина являются «интересными». Она процитировала шведского культуролога Давида Тьедера (швед. David Tjeder), который охарактеризовал мнение Голлума о людях из Харада («Очень страшные люди, очень свирепые. Такие же, как орки»[T 11]) в газете Aftonbladet как «стереотипное» и отражающее «колониальные взгляды». По мнению Штраубхар, абсурдно считать оценку Голлума мнением самого Толкина. В противовес словам Голлума она приводит цитату Сэма Гэмджи, который видел убитого воина из Харада[69]:

Штраубхар процитировала исследователя английской литературы Стивена Шапиро, который в колонке для газеты The Scotsman[англ.] написал[69]:

Штраубхар согласилась, что Шапиро мог быть прав относительно «раскосых глаз», однако заметила, что подобные описания во «Властелине колец» были гораздо более «мягкими» со сравнению с произведениями других писателей — современников Толкина, например, Джона Бакена. Также она отметила, что Толкин был «в ужасе» от того, что некоторые люди пытались отнести его истории о Средиземье к современным событиям. Она написала, что Тьедер не заметил «последовательных усилий» Толкина по изменению западноевропейской парадигмы, согласно которой носители «высших» языков обладают неким «этническим превосходством»[69]. Патрик Карри, Кристин Чизм и другие исследователи отметили, что обличители Толкина в расизме часто игнорируют примеры из текста, противоречащие их позиции[71][72][73]. Критики «расизма» также часто ссылаются на изображения рас в киноадаптациях, а не в самих текстах Толкина[62], и игнорируют отсутствие свидетельств о расистских взглядах или поступках самого автора[9][62][71]. См. такжеКомментарии

ПримечанияПо первичным источникам

По вторичным источникам

Литература

|

||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia