扁形动物门 (學名:Platyhelminthes πλατύ platy 扁平 + ἑλμινθ- helminth- 蟲[ 2] 动物界 的一个门,是一类簡單的無環節两侧对称动物 ,屬於無脊椎動物 ,有三胚层,无体腔 ,無呼吸 及循環系統 ,有口 ,但无肛门 ,所以必須保持身體扁平,以使氧氣 及養料 能夠透過滲透 來吸收。消化腔只有一個開口,同時用於進食及排泄;所以食物在其體內無法有效處理。

已记录的扁形动物约有29500种[ 3]

傳統的醫學文獻會將扁形動物劃分為非寄生 的渦蟲綱 和三個營寄生 物種的綱:絛蟲綱 、吸蟲綱 及單殖綱 。然而,由於渦蟲綱已證實並非單系群 ,這種劃分方式在動物學來看已經過時。

非寄生的扁蟲都是捕食者,棲息於水中或遮蔭的陸上潮濕環境,例如落葉堆 等。寄生種如絛蟲和吸蟲的生命週期比較複雜:牠們的成熟階段會以寄生蟲的形式居住在魚類 或陸上脊椎動物 的消化系統裡;而中間宿主 階段會尋找可被感染的中間宿主。吸虫的卵 从最终宿主体内排出,而成年绦虫会产生大量雌雄同体 的节片 ,在成熟后会分离,排出宿主,再释放卵。与其他寄生的类群不同,单殖纲 是水生生物的体外寄生虫,其幼虫在附着于合适宿主之後,再变态为成虫。

因为扁形动物没有体腔,它们曾被认为是最原始的两侧对称动物 。但是,在1980年代中期以来的研究发现原来被分类为扁形动物的一个群体──无腔动物 ,离最初的两侧对称动物祖先较任何其他现代类群更近。除去无腔动物后的扁形动物门是一个单系群 ,即是有一个共同祖先及其所有后裔组成的。扁形动物门属于冠轮动物 ,是较复杂的两侧对称动物的三个进化支之一。近年來的分析顯示出已重新定義、不再包含無腔動物的扁形動物門,是由兩個單系群,即鏈渦蟲目 被桿體綱 新皮類 並系群 ,因為其不包含從傳統渦蟲綱分支出去的寄生性物種之類群。

超过一半已知的扁形动物属于寄生虫 , 而且某些物種會對人類以及牲畜造成很大的傷害。血吸蟲病 是由吸蟲綱 裂體屬 的物種所造成的,是所有由寄生蟲造成的人類疾病中第二致命的,僅次於瘧疾 。囊蟲腦病變是當豬肉絛蟲 的幼體(囊尾幼蟲)侵入中樞神經系統 時產生, 是後天獲得之癲癇 的主因之一。這些寄生性物種在開發中國家 的威脅來自於生食與未完全煮熟之食物而流行,以及從高風險地區的進口。在低度開發的國家中,人們可能無法負擔用以煮熟食物之燃料的費用,再加上設計不良之供水系統以及灌溉工程,使得不良的公共衛生及農業衛生提高被感染之風險。

兩種扁形動物在菲律賓 、印尼 、夏威夷 、新幾內亞 和關島 被用來控制威脅原生種蝸牛 生存的外來種非洲大蝸牛 之族群大小,並收到良好成效。但是,最近發現這些扁形動物可能自身就會威脅原生種蝸牛的生存。在西北歐地區,以蚯蚓 為食的紐西蘭扁蟲 (Arthurdendyus triangulatus

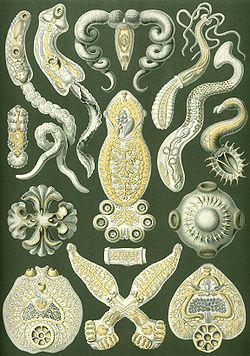

Varied flatworm species from Kunstformen der Natur (1904), plate 75

扁形動物皆為

兩側對稱 动物 :牠們的左半側與右半側互為鏡像;這亦表示了這些動物可以分辨出其頂部與底部 、以及其頭部及尾部。就像其他的两侧对称动物 ,牠們的细胞 可分成三個胚層,即:內胚層、中胚層及外胚層[ 4] 刺胞動物 及栉水母 等輻射對稱動物 [ 5] [ 6] 體腔 ,

所以被稱為無體腔動物 。牠們也沒有特化的循环系统 及呼吸系統 器官,而這些都是為扁形動物分類時的解剖 特徵[ 4] [ 7] [ 8]

早期分類將扁形動物分為四組,即:渦蟲綱、吸蟲綱、單殖綱及絛蟲綱。這個分類長久以來都被認為是一種人工強行分類,所以Ehlers (1985)[ 10] 系統發生學 觀點的分類,將渦蟲綱分為12個目,然後再將吸蟲類、單殖類和絛蟲類等寄生蟲組合成一個新的新皮總綱 。可是這個分類仍然主要只為科學文獻採用[ 4]

The turbellarian Pseudoceros dimidiatus 渦蟲綱包括有物種4500種[ 7] 甲殼類 動物)共生、甚或是寄生 。

Life cycle of the diagenean Metagonimus 吸蟲綱 的學名Trematoda τρῆμα [ 8]

Silhouettes of bodies of various polyopisthocotylea n Monogenea ns[ 11] 單殖綱 ,舊作單殖目 ,目前包括約1100個物種,絕大多數都是外部寄生蟲 ,需要特定物種作為中間宿主 。體型細小,約2~3 cm長。這些中間宿主以魚類 最為常見,但有時也可以是兩棲類 或水生 爬蟲類 動物。少數屬於內部寄生蟲 。單殖綱的成蟲在其後端有大型的附著器官。「單殖綱」這名稱源由於這些寄生蟲的生命週期只有一個非蚴階段 (Nonlarval stage)[ 7]

帶絛蟲屬 物種的生命週期。圖5顯示的是4條豬帶絛蟲 ,在其末端有盤狀倒鉤。圖6顯示的是一整條絛蟲。 絛蟲有扁瘦但非常長的身體。其學名

“cestode”的字根源於拉丁語 的cestus

体形小至1毫米,大可至25公分。

可在水中,地面生活,或行寄生 生活

初生表皮层全部为外胚层 细胞,后来又中胚层 细胞移入。

躯干表面有纤毛表皮,可用于运动。

皮层底下有长轴,环形和对角走向的肌肉,腹背部薄壁组织中的肌肉可拮抗静水压的作用,成为静水骨骼

大部分为雌雄同体,体内受精。

行斷裂生殖。

不完整的消化道

以下為按照傳統分類方法最新近的分類:

根據分子親緣支序學 ,本門的物種都被重新分類過,與傳統分類的差異很大。現時本門物種被分為下列兩大支:

^ Dentzien-Dias, Paula C.; Poinar, George; de Figueiredo, Ana Emilia Q.; Pacheco, Ana Carolina L.; Horn, Bruno L. D.; Schultz, Cesar L. Turrens, Julio Francisco , 编. Tapeworm Eggs in a 270 Million-Year-Old Shark Coprolite . PLoS ONE. 2013-01-30, 8 (1): e55007 [2025-03-28 ] . Bibcode:2013PLoSO...855007D ISSN 1932-6203 PMC 3559381 PMID 23383033 doi:10.1371/journal.pone.0055007 (英语) . ^ 2.0 2.1 Ehlers, Ulrich; Sopott-Ehlers, Beate. Plathelminthes or Platyhelminthes? . Hydrobiologia. 1995-06, 305 (1-3): 1 [2025-03-28 ] . ISSN 0018-8158 doi:10.1007/BF00036354 (英语) . ^ Zhang, Zhi-Qiang. Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013) . Zootaxa. 2013-08-30, 3703 (1) [2025-03-28 ] . ISSN 1175-5334 doi:10.11646/zootaxa.3703.1.3 存档 于2025-04-15) (英语) . ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Walker, J.C.; Anderson, D.T. The Platyhelminthes. Anderson, D.T. (编). Invertebrate Zoology. Oxford University Press. 2001: 58–80. ISBN 978-0-19-551368-4 ^ 5.0 5.1 Hinde, R.T. The Cnidaria and Ctenophora. Anderson, D.T. (编). Invertebrate Zoology. Oxford University Press. 2001: 28–57. ISBN 978-0-19-551368-4 ^ Barnes, R.S.K. The Diversity of Living Organisms . Blackwell Publishing. 1998: 194–195 [2008-12-21 ] . ISBN 978-0-632-04917-2 ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 Ruppert, E.E.; Fox, R.S. & Barnes, R.D. Invertebrate Zoology 226–269 . ISBN 978-0-03-025982-1 ^ 8.0 8.1

Klaus Rohde. Platyhelminthes (flat worms). Encyclopaedia of Life Sciences. 2001. ISBN 0470016175doi:10.1038/npg.els.0001585

^ Ruppert, E.E.; Fox, R.S. & Barnes, R.D. Invertebrate Zoology 196–224 . ISBN 978-0-03-025982-1 ^ Ehlers, U. Phylogenetic relationships within the Plathelminthes. S Conway Morris; JD George; R Gibson; HM Platt (编). The Origins and Relationships of Lower Invertebrates. Oxford: Clarendon Press. 1985: pp 143–158 (英语) . ^ Justine, Jean-Lou; Rahmouni, Chahrazed; Gey, Delphine; Schoelinck, Charlotte; Hoberg, Eric P. The Monogenean Which Lost Its Clamps . PLOS ONE. 2013-11-22, 8 (11): e79155 [2025-03-28 ] . ISSN 1932-6203 PMC 3838368 PMID 24278118 doi:10.1371/journal.pone.0079155 (英语) .

Campbell, Neil A., Biology: Fourth Edition (Benjamin/Cummings Publishing, New York; 1996; page 599) ISBN 0-8053-1957-3

Crawley, John L., and Kent M. Van De Graff. (editors); A Photographic Atlas for the Zoology Laboratory: Fourth Edition) (Morton Publishing Company; Colorado; 2002) ISBN 0-89582-613-5

The Columbia Electronic Encyclopedia, 6th ed . (Columbia University Press; 2004) [Retrieved 8 February 2005][1] (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )Evers, Christine A., Lisa Starr. Biology: Concepts and Applications. 6th ed. United States:Thomson, 2006. ISBN 0-534-46224-3 .

Saló, E; Pineda, D; Marsal, M; Gonzalez, J; Gremigni, V; Batistoni, R. Genetic network of the eye in Platyhelminthes: expression and functional analysis of some players during planarian regeneration. Gene. 2002, 287 (1–2): 67–74. PMID 11992724 doi:10.1016/S0378-1119(01)00863-0