フェデックス・エクスプレス80便着陸失敗事故

フェデックス・エクスプレス80便着陸失敗事故(フェデックス・エクスプレス80びんちゃくりくしっぱいじこ)は、2009年(平成21年)3月23日に日本の千葉県成田市にある成田国際空港で発生した航空事故である。 事故の概要事故機の履歴事故機となったマクドネル・ダグラス MD-11F貨物機(機体記号 N526FE 製造番号48600/560)は、アメリカ合衆国のロングビーチ工場で完成し、1993年12月1日に初飛行した。初飛行時の機体記号はN90178[1]で型式証明取得のための長期試験に供されたあと、1996年1月にN9017Sに登録変更、10月にデルタ航空にN813DEとして納入された。旅客機としての運航は7年あまりで、2003年12月に退役し、ストア(保管)状態に置かれていた。なお、当機は唯一デルタ航空の新塗装をまとったMD-11であった。 2004年10月15日にフェデックス・エクスプレス(以下、FedEx)に売却された後、貨物機に改修され、2006年7月10日から就航していた。  コックピットクルー年齢及び総飛行時間は事故当時

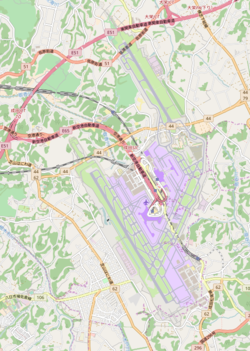

事故発生FedEx80便は、2009年3月23日の3時18分頃[2](日本標準時、中国標準時2時18分、協定世界時3月22日18時18分)に、中華人民共和国広東省広州市にある広州白雲国際空港を、成田へ向け出発した[2]。広州白雲国際空港はFedExがアジア太平洋地域のハブ空港としており、2009年2月にフィリピンのスービック・ベイ国際空港から地域本部を広州に移転したばかりであった[2]。  6時49分ごろ(日本標準時、協定世界時3月22日21時49分)、80便は強風の中を成田国際空港のA滑走路に着陸しようとしていた。偶然写真家の小久保陽一が事故機の着陸アプローチを撮影していた[1]。小久保によれば、アプローチ中の機体に特に異常は感じなかったという。しかし事故機はハードランディングとなり、2回バウンドした後に左主翼が滑走路に接触、機体は炎と黒煙を吹きながら進行方向左向きに回転して完全に裏返しとなり、滑走路脇の芝生の上に停止して爆発・炎上した[2]。裏返しになったときに左主翼が付け根から破壊され、そこから漏れ出した燃料に引火して火災が広がったとみられる[1]。同機は積載貨物として約408キロの可燃性液体(ポリシラザン5.0L×75個+エタノール7.5L×2個)を積んでいた[3]こともあり、左主翼から出た火は数秒のうちに全機体に広がった[4]。 着陸時、事故機には接地と縦揺れを繰り返すポーポイズ現象が発生していた。ポーポイズ現象は重量の軽い軽飛行機ではしばしばみられるが、MD-11のような大型機ではまれな現象である[5]。この現象で事故機の降着装置がダメージを受けており、2度目のバウンド[6]の際、前輪のタイヤが2本とも外れていたことも判明している。  着陸失敗事故発生の情報を受け、成田空港会社や成田市消防本部と、近隣8消防本部から計48台の消防車両が出動して消火活動が行われたが、機体は積荷の影響もあって2時間以上にわたって燃え続け、同日9時4分に鎮火した[7][2]。機体は全焼し、原形を留めない状態となった[2]。アメリカ国籍の男性運航乗務員は、逆さまになった機体の操縦席でシートベルトを着けたまま宙づりの状態で発見され、2名とも搬送先の成田赤十字病院で死亡が確認された[2]。検死の結果、死因は、機長が胸を強く打ったことによる胸部臓器の損傷、副操縦士が焼死によるものであると発表された[8]。なお、事故機は貨物専用機であったため、乗客の搭乗はなかった。 事故から爆発炎上までの一連の事故発生の模様に関しては、日本放送協会(NHK)をはじめ日本国内の各テレビ局が成田空港の第1ターミナルに設置した定点カメラ[1]によって撮影されていたことや、事故発生時刻が早朝という事もあり、事故発生直後に各テレビ局が自局の朝の報道番組(NHKニュースおはよう日本[9]等)の中で空港からの中継映像を放送するなどして臨時報道した。また、事故の映像などは、世界各国の報道機関に即座に配信された。 成田空港では1978年(昭和53年)5月20日の開港以来、航空機の全損事故および死亡事故は発生していなかったが、本件事故は開港以来初の事例[10]となった[11]。また、FedExとしては前身のフェデラル・エクスプレス時代も含め、運航中の全損事故は10件目[1]となった。うちMD-11としては3機目であった。 事故による影響事故直後、成田空港のA滑走路は閉鎖された[2]。もうひとつのB滑走路は事故当時全長2180メートルであり、大型機(MD-11、ボーイング777-300、ボーイング747、エアバスA380など)の離着陸や、ボーイング777-200やエアバスA340、エアバスA330などの長距離便の離陸には使用できない[12]こともあり、離着陸便に欠航が相次いだほか、一部の到着機が羽田・新千歳・中部などの他空港にダイバートを余儀なくされるなど、成田空港を離着陸する便は終日大きな影響を受け、翌24日も機体のやりくりがつかずに欠航となる便が相次いだ[2]。そのため、多くの乗客が影響を受けた[2]。 23日19時までに、国際・国内便101便が欠航、50便がダイバートした。そのため、成田空港会社は少しでも多くの航空機を発着させるため、通常は23時で終了する[13]B滑走路の運用を24日3時まで延長したほか、事故機の残骸撤去と滑走路の補修作業を夜を徹して行った[14][15]。また、空港周辺の宿泊施設に収容できなかった乗客ら500人が、空港ターミナルビルで足止めされ寝泊りした[1]。A滑走路の運用が再開されたのは、事故から26時間21分後の翌24日9時10分で、開港以来最長の閉鎖時間となった[16]。 B滑走路の2500メートル化は、当初2010年3月供用開始予定だったが、本件事故を受けて成田国際空港会社と国土交通省は、供用開始を2009年10月に前倒しする方向で協議することになった[17]。その後6月29日に、2500メートル滑走路としての供用開始を10月22日とする届出書を国土交通省に提出し受理され、予定通りに10月22日から供用が開始された。 3回目の事故FedEx社所有のマクドネル・ダグラス(1997年にボーイングに吸収合併)MD-11Fの着陸時の全損事故は、これで3回目となる(FedEx社は同型機が着陸時に裏返しになった全損事故を過去にも1度起こしている)。 以下は同社の同型機による着陸時の事故である。

事故原因 事故後JTSB(国土交通省運輸安全委員会)が調査官6人を現地に派遣。専門的な調査が必要な項目には、JAXA(宇宙航空研究開発機構)から2名の専門委員が選抜された。また、千葉県警察捜査一課が成田国際空港警察署内に特別捜査班(50人態勢)を設置し、刑法211条(業務上過失致死罪)並びに航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(航空危険行為等処罰法)違反の容疑でも捜査を進めた。 3月24日にFedEx社の事故対策専門チームが来日し、事故原因の調査に協力。同日、運輸安全委員会はフライトデータレコーダー(FDR)とコックピットボイスレコーダー(CVR)が国内で使用されていないタイプであることから、NTSB(アメリカ国家運輸安全委員会)に解析協力を要請[18]。3月25日、NTSBの調査官4名が来日し、共同で事故の原因調査に当たった。 2010年4月16日、JTSBは、最終報告に先んじて事故調査の経過報告を公表した。 2013年4月26日、JTSBは、事故調査報告書を公表した。 事故調査報告書の内容を要約すると、同機が成田空港滑走路34Lに着陸した際、ポーポイズに陥り、3回目の接地時に左主脚から左主翼構造に伝わった荷重が設計値を大幅に上回るものとなった為、左主翼が破断した。破断部より漏れ出した燃料に着火して火災を起こし、左にロールしながら進み、滑走路の左側にある草地に裏返しの状態で停止したと認定。 ポーポイズ発生に至った原因と経過を示すと、

また、以下に間接的な要因を上げている。

上記報告書の中で、JTSBはFAA(アメリカ連邦航空局)に対し安全勧告を出した。

2014年に千葉県警は事故調査報告書を受け、機長と副操縦士の2人を業務上過失致死傷罪などの容疑で、容疑者死亡のまま書類送検した[19]。2015年3月に、日本乗員組合連絡会議は、事故調査報告書の刑事利用はシカゴ条約違反であるとして、安全委や国土交通省などに改善を申し入れを行った[20]。 気象条件とウインドシア成田を含む関東地方全域では22日から強風が吹き荒れており、各地で転倒などによる負傷者が出ていたほか、翌23日朝も東京駅から房総半島に向かうJR東日本・京葉線等の鉄道路線が強風でダイヤが乱れるなどの影響が出ていた。 成田航空地方気象台によれば、事故直前には10分間平均で風速14m、最大瞬間風速20mの強風が吹いており、「航空機の運航に重大な影響が発生する」として「飛行場強風警報」を発表する準備をしていた矢先の事故だったという。6時から事故発生までに12機の航空機が着陸していたが、事故発生の7分前に着陸した日本貨物航空037便から滑走路への最終進入コースでウインドシアに遭遇したとの報告があり、4分前には事故機によって管制塔から伝えられていた[21]。 ただし、国土交通省によれば事故機から見て風向は左前方からであり、即座に着陸を取りやめるほどの横風の影響は少なかったとの推測[21]をしている。 発表されたJTSBの事故調査報告書では、事故原因とウィンドシアの関連をドップラーレーダーのデータと機体の挙動を解析した上で、原因とは認定しなかった。 操縦の難しい機種 航空の専門家からは、「MD-11特有の操縦特性も要因のひとつである」との指摘もある。元機長の川本和弘は「この機種は、尾翼面積が通常の航空機よりも小さく、パイロットにとって特殊なバランス感覚が求められている、と言われている。着陸時に裏返しになる事故が多いことが、パイロット仲間の定説だった」と指摘[21]し、以前MD-11を操縦していた経験のある機長は「“玉乗り”と呼ばれるほど、ほかの航空機と比べて安定性の悪い航空機。着陸時の軌道修正も困難だった」として、その原因として着陸時の速度は他機種よりも速くする必要があり、その分細かな操縦が難しかったという。 なお、このような特異な操縦性をもたらす原因の1つとして、川本の指摘のように前身であるDC-10同様、第2エンジンが胴体上の垂直尾翼付け根に位置し、その結果、機体の重心が他機種よりも後寄りかつ高めであり、空気抵抗を減らして燃費を良くするために水平尾翼の面積を小さくしていることが挙げられている[2](MD-11の水平尾翼の面積はDC-10と比較してさらに3割ほど小さい)[22]。尾翼の小型化に起因する操縦性の悪化は、コンピュータ制御で克服する設計であった(マクドネル・ダグラス MD-11#LSASを参照)。 また燃費向上策の一つとして、巡航中に主翼内の燃料の一部を水平尾翼に移して重心を後部に移動させる設計もなされており、降下に転じると、操縦の安定性を増すために燃料を主翼に戻し、重心を元に戻すシステムを採用していたが故に、自動操縦を掌るフライトコントロールシステムの処理が追い付かなくなる可能性も存在した(日本航空MD11機乱高下事故では、これが最大の事故原因とされた)。日本航空の機長組合によれば、MD-11はパイロット誘導振動 (PIO) を起こしやすい機体であるという[23]。 MD-11は1990年から2001年までに200機が生産されたが、燃費性能の悪さが航空会社に敬遠されたことなどにより、早期に導入したデルタ航空・アメリカン航空・日本航空・スイス航空では早期に退役させた[24]。2004年をもって旅客用としては全機が退役し、運用されていた機体のほとんどが貨物専用機に改修[25]され、FedExやUPS航空、ウエスタン・グローバル・エアラインズなどの貨物航空会社で使用されている。なお、事故機も当初はデルタ航空で旅客用として運用されていたものを、貨物専用機に改修したものである。 しかし、このような操縦性の悪い機種でも、フィンランド航空やKLM、エバー航空やUPS航空など、無事故で飛ばし続けている航空会社も存在するため、パイロットの腕次第ではこのような事態を防げたのではないかとの意見も出ている。 事実、MD-11に関する事故の殆どは、当事案も含めて不適切な操縦による事故であり、MD-11の機体特性を熟知し、操縦に長けたパイロットであれば大抵迅速に対処(当事案の場合は着陸復航させる事)出来ると言う意見も存在する。 高い事故発生率また、MD-11は、他のワイドボディの「第四世代ジェット旅客機(アドテク機)」(ボーイング777やエアバスA330など)と比較して、総生産機数に対する事故喪失機の比率が大きい[26]。MD-11の全損事故は本件事故で6件目(そのうち着陸時の事故は5件)であり、着陸時に裏返しになった事故は本件事故で3件目となるが、他のアドテク機で離着陸時に裏返しになった事故は皆無である。 なお、同じFedExのMD-11による1997年の事故(フェデラル・エクスプレス14便着陸失敗事故)の原因は、人為的要因の可能性が高いとみられており、本件事故と同様にポーポイズを起こし、強引に修正しようとして裏返しになっている。 類似の事故

映像化

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia