وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯

وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼ˆمپھم‚ٹمپںمپ“مپڈمپ•مپ„مپڈمپ†مپ“مپ†م€پ英èھ: Narita International Airport)مپ¯م€پهچƒè‘‰çœŒوˆگç”°ه¸‚مپ«مپ‚م‚‹و—¥وœ¬وœ€ه¤§مپ®ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م€‚略称مپ¯وˆگç”°ç©؛و¸¯ï¼ˆمپھم‚ٹمپںمپڈمپ†مپ“مپ†م€پ英: Narita Airport)م€‚ç©؛و¸¯م‚³مƒ¼مƒ‰مپ¯NRTم€‚ و±ن؛¬éƒ½هŒ؛部مپ‹م‚‰و±مپ¸ç´„60م‚مƒمƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ«ن½چç½®مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼ˆç¾½ç”°ç©؛و¸¯ï¼‰مپ¨ه…±مپ«é¦–都هœڈن¸¦مپ³مپ«و—¥وœ¬مپ®ç©؛مپ®çژ„é–¢هڈ£مپ§مپ‚م‚ٹم€پèˆھç©؛ن¾؟مپ®è،Œمپچه…ˆم‚„و™‚هˆ»è،¨مپ«مپٹمپ„مپ¦م€ژو±ن؛¬ï¼ˆوˆگ田)م€ڈمپ¨è،¨è¨کمپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚‹م€‚و•·هœ°é¢ç©چمپ¯و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ«و¬،مپ„مپ§و—¥وœ¬ç¬¬2ن½چمپ§مپ‚م‚‹[2]م€‚ و¦‚è¦پن¹—م‚ٹه…¥م‚Œèˆھç©؛ن¼ڑ社و•°99社م€پن¹—م‚ٹه…¥م‚Œه°±èˆھ都ه¸‚و•°137都ه¸‚141è·¯ç·ڑ[3](وµ·ه¤–115都ه¸‚118è·¯ç·ڑم€Œ40مپ‹ه›½3هœ°هںںم€چم€په›½ه†…22都ه¸‚23è·¯ç·ڑ[4])م€پé–‹و¸¯مپ‹م‚‰2018ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ30ه¹´ï¼‰12وœˆ31و—¥مپ¾مپ§مپ®èˆھç©؛و©ںç™؛ç€ه›و•°مپ¯é€ڑç®—ç´„580ن¸‡ه›م€پèˆھç©؛و—…ه®¢و•°مپ¯é€ڑç®—ç´„10ه„„ن؛؛[5] مپ¨هگچه®ںمپ¨م‚‚مپ«و—¥وœ¬م‚’ن»£è،¨مپ™م‚‹ç©؛مپ®çژ„é–¢هڈ£مپ§مپ‚م‚ٹم€پو—¥وœ¬èˆھç©؛م€په…¨و—¥وœ¬ç©؛輸م€پم‚¸م‚§مƒƒمƒˆم‚¹م‚؟مƒ¼مƒ»م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³م€پZIPAIR Tokyoم€پم‚¹مƒ—مƒھمƒ³م‚°مƒ»م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³م€پPeach Aviationم€پو—¥وœ¬è²¨ç‰©èˆھç©؛مپ®مƒڈمƒ–ç©؛و¸¯مپ§مپ‚م‚‹م€‚é–¢è¥؟ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ¨مپ¨م‚‚مپ«ه›½éڑ›ç·ڑمپ®و—…ه®¢و•°مƒ»ç™؛ç€ه›و•°مپŒه›½ه†…ç·ڑمپ®مپم‚Œم‚’ه¤§ه¹…مپ«ن¸ٹه›مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰ه¤§éƒ½ه¸‚هœڈمپ®ه›½éڑ›ç·ڑن¸»ن½“مپ®ç©؛و¸¯مپ¨مپ„مپ†ه‚¾هگ‘مپŒه¼·مپ„م€‚2012ه¹´ن»¥é™چمپ¯و ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社(LCC)مپ®ه°±èˆھمپ«م‚ˆم‚ٹه›½ه†…ç·ڑم‚‚ه¤§ه¹…مپ«و‹،ه¤§مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پé–¢è¥؟ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ¨ن¸¦م‚“مپ§LCCمپ®و‹ 点ç©؛و¸¯مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®è²؟وک“é،چمپ¯و—¥وœ¬ه…¨ن½“مپ®è²؟وک“é،چمپ®14مƒ‘مƒ¼م‚»مƒ³مƒˆم‚’هچ م‚پ(2015ه¹´ï¼‰م€پ1994ه¹´ن»¥é™چم€په¸¸مپ«و¸¯و¹¾مپٹم‚ˆمپ³ç©؛و¸¯م‚’هگ«م‚پمپںه›½ه†…وœ€ه¤§مپ®è²؟وک“و¸¯مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹[6]م€‚ 1978ه¹´5وœˆ20و—¥مپ«م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ه‰چè؛«مپ§مپ‚م‚‹و–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼ˆمپ—م‚“مپ¨مپ†مپچم‚‡مپ†مپ“مپڈمپ•مپ„مپڈمپ†مپ“مپ†م€پNew Tokyo International Airport)مپ¨مپ—مپ¦é–‹و¸¯مپ—مپںم€‚2004ه¹´4وœˆ1و—¥م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯و ھه¼ڈن¼ڑ社و³•مپŒو–½è،Œمپ•م‚Œم€پç©؛و¸¯م‚’ç®،çگ†مپ™م‚‹و–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ه…¬ه›£ï¼ˆNew Tokyo International Airport Authority, NAA)مپŒم€پو—¥وœ¬ه›½و”؟ه؛œمپ«م‚ˆم‚‹100مƒ‘مƒ¼م‚»مƒ³مƒˆمپ®ه‡؛資مپ§è¨ç«‹مپ•م‚Œمپںوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯و ھه¼ڈن¼ڑ社(Narita International Airport Corporation, NAA)مپ«و”¹çµ„مپ—و°‘ه–¶هŒ–(特و®ٹن¼ڑ社هŒ–)م€‚م€ŒNAAم€چمپ®ç•¥ç§°مپ¯م€پو—§ه…¬ه›£و™‚ن»£مپ‹م‚‰ه¼•مپچ継مپŒم‚Œمپںم‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚‹م€‚و°‘ه–¶هŒ–مپ«مپ¨م‚‚مپھمپ„و£ه¼ڈهگچ称م‚’م€Œوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م€چمپ¨مپ—مپںم€‚ ن¸ٹè¨کمپ®و”¹ç§°ن»¥ه‰چمپ‹م‚‰م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯ï¼ˆمپھم‚ٹمپںمپڈمپ†مپ“مپ†م€پNarita Airport)م€چم‚„م€Œوˆگç”°م€چمپ¨مپ„مپ†ه‘¼مپ³و–¹مپŒه®ڑç€مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚è،Œه…ˆè،¨مپ§م‚‚م€Œوˆگ田(NARITA)م€چم‚’ن½؟用مپ—مپ¦مپ„م‚‹[و³¨é‡ˆ 1]م€‚ ç©؛و¸¯و³•ç¬¬4و،مپ«ه®ڑم‚پم‚‹م€Œه›½éڑ›èˆھç©؛輸é€پ網هڈˆمپ¯ه›½ه†…èˆھç©؛輸é€پ網مپ®و‹ 点مپ¨مپھم‚‹ç©؛و¸¯م€چمپ®مپ²مپ¨مپ¤مپ§مپ‚م‚ٹم€پèˆھç©؛و³•ن¸ٹمپ®و··é›‘ç©؛و¸¯ï¼ˆIATAمپ®WSGمپ§م‚‚مپ£مپ¨م‚‚و··é›‘مƒ¬مƒ™مƒ«مپŒو؟€مپ—مپ„م€Œمƒ¬مƒ™مƒ«3م€چ)مپ§م‚‚مپ‚م‚‹[7]م€‚ه›½éڑ›ç·ڑو—…ه®¢و•°مƒ»ç™؛ç€ن¾؟و•°مƒ»ه°±èˆھ都ه¸‚و•°م€پç·ڈه°±èˆھ都ه¸‚و•°م€پن¹—م‚ٹه…¥م‚Œèˆھç©؛ن¼ڑ社و•°م€پو‹ 点ç©؛و¸¯مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹èˆھç©؛ن¼ڑ社و•°م€پè²؟وک“é،چمپ«مپٹمپ„مپ¦ه›½ه†…وœ€ه¤§مپ§مپ‚م‚‹م€‚م‚¹م‚«م‚¤مƒˆمƒ©مƒƒم‚¯م‚¹مپ®ه®ںو–½مپ™م‚‹و—…ه®¢م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ«é–¢مپ™م‚‹ç©؛و¸¯è©•ن¾،م€ŒWorld Airport Awards 2018م€چمپ«مپٹمپ„مپ¦م€ŒWorld’s Best Airport Security Processingم€چمپ§Best Airportمپ«éپ¸مپ°م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[8]م€‚ 2015ه¹´4وœˆ8و—¥مپ«و ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社(LCC)ه°‚用ç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¨مپ—مپ¦ç¬¬3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپŒن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ•م‚Œمپںم€‚هگŒم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯و—¢هکمپ®ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ‹م‚‰ه¾’و©15هˆ†مپ»مپ©مپ¨è·é›¢مپŒمپ‚م‚ٹم€پن»–مپ®LCCه°‚用م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هگŒو§کç°،ç´ مپھن½œم‚ٹمپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚هگŒم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯هگŒه¹´ه؛¦مپ®م‚°مƒƒمƒ‰مƒ‡م‚¶م‚¤مƒ³è³مپ§é«کمپ„è©•ن¾،م‚’هڈ—مپ‘م€په›½ه†…ç©؛و¸¯هˆمپ®é‡‘è³م‚’هڈ—è³مپ—مپ¦مپ„م‚‹[9]م€‚مپ¾مپںن¸€éƒ¨م‚’除مپچ23و™‚مپ§é–‰é¤¨مپ™م‚‹ç¬¬1مƒ»ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨ç•°مپھم‚ٹم€پ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯24و™‚間開館مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚[10] ç©؛و¸¯ه†…مپ«مپ¯مƒ•م‚،مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مƒ–مƒ©مƒ³مƒ‰مپ‹م‚‰هŒ–粧ه“پم€پ雑貨م€په®¶é›»م€پهœں産物م€پ飲é£ںمپ¾مپ§300ه؛—舗ن»¥ن¸ٹمپŒه–¶و¥مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«مپ¯ه›½ه†…ç©؛و¸¯مپ§وœ€ه¤§مپ®مƒ•مƒ¼مƒ‰م‚³مƒ¼مƒˆم‚’و•´ه‚™[11]م€پمƒ©م‚°م‚¸مƒ¥م‚¢مƒھمƒ¼مƒ–مƒ©مƒ³مƒ‰مپ®ه…چç¨ژه؛—م‚’و‹،ه……مپ™م‚‹مپھمپ©مپ®ç©چو¥µç–م‚’و‰“مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پ2018ه¹´3وœˆوœںمپ®ه£²ن¸ٹé«کمپ¯ه‰چوœںو¯”14.8مƒ‘مƒ¼م‚»مƒ³مƒˆه¢—مپ®1,246ه„„ه††مپ¨ه£²ن¸ٹé«کو—¥وœ¬ن¸€مپ®م‚·مƒ§مƒƒمƒ”مƒ³م‚°م‚»مƒ³م‚؟مƒ¼ï¼ˆSC)مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹[12]م€‚ مƒ‡مƒ¼م‚؟

ç€é™¸ه›و•°25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

و—…ه®¢و•°10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

貨物é‡ڈ (مƒˆمƒ³و•°)500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ç©؛و¸¯و©ں能و—¥وœ¬م‚’ن»£è،¨مپ™م‚‹ç©؛مپ®çژ„é–¢هڈ£ï¼ˆمƒڈمƒ–ç©؛و¸¯ï¼‰مپ®مپ²مپ¨مپ¤مپ§مپ‚م‚‹مپŒم€پو´هڈ²çڑ„経緯(هˆ¥é …وˆگç”°ç©؛و¸¯ه•ڈé،Œم‚’هڈ‚照)مپ«م‚ˆم‚ٹه½“هˆè¨ˆç”»مپ§مپ®ه…¨é¢ن¾›ç”¨مپ¯ه®ںçڈ¾مپ›مپڑم€پçڈ¾هœ¨مپ¯2019ه¹´مپ«و”¹ه®ڑمپ•م‚Œمپںهں؛وœ¬è¨ˆç”»مپ«هں؛مپ¥مپڈو‹،ه¼µمپ®é€”ن¸ٹمپ«مپ‚م‚‹[15]م€‚مپ¾مپں騒éں³ه•ڈé،Œمپ‹م‚‰0و™‚ - 6و™‚ (JST) مپ®é›¢ç€é™¸مپ¯ç·ٹو€¥و™‚م‚’除مپچç¦پو¢مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹ[16][17][18]م€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®هˆ¶ç´„م‚’éپ؟مپ‘م‚‹مپںم‚پ羽田ç©؛و¸¯مپ®و‹،ه¼µم€په†چه›½éڑ›هŒ–م‚„24و™‚é–“éپ‹ç”¨مپŒé€²م‚پم‚‰م‚Œمپںم€‚مپ“م‚Œمپ«ه¯¾مپ—م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯م‚‚ن؛¬وˆگوˆگç”°ç©؛و¸¯ç·ڑمپ®é–‹و¥مپ«م‚ˆم‚‹م‚¢م‚¯م‚»م‚¹هگ‘ن¸ٹم‚„م€پç™؛ç€و مپ®و‹،ه¤§مپھمپ©مپ§ه›½éڑ›ç«¶ن؛‰هٹ›م‚’é«کم‚پم‚ˆمپ†مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹[18]م€‚  1992ه¹´مپ«ن¾›ç”¨م‚’é–‹ه§‹مپ—مپں第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ç®،هˆ¶ه،”مپ‹م‚‰مپ®èˆھç©؛و©ں視èھچو€§مپŒو‚ھهŒ–مپ™م‚‹مپںم‚پم€پ1990ه¹´2وœˆمپ‹م‚‰و–°مپںمپھç®،هˆ¶ه،”مپ®ه»؛è¨مپŒé€²م‚پم‚‰م‚Œم€پ1993ه¹´2وœˆ2و—¥مپ«و—§ç®،هˆ¶ه،”مپ‹م‚‰èˆھç©؛ç®،هˆ¶و¥ه‹™م‚’ه¼•مپچ継مپ„مپ [19]م€‚و–°ç®،هˆ¶ه،”مپ®é«کمپ•مپ¯ه…¨é«کمپ¯87.3مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ§م€په½“و™‚مپ¨مپ—مپ¦مپ¯و—¥وœ¬ن¸€مپ®é«کمپ•مپ§مپ‚م‚ٹم€پ2020ه¹´çڈ¾هœ¨مپ§م‚‚羽田ç©؛و¸¯مƒ»é‚£è¦‡ç©؛و¸¯مپ®ç®،هˆ¶ه،”مپ«و¬،مپگ第3ن½چمپ®é«کمپ•مپ§مپ‚م‚‹م€‚و–°ç®،هˆ¶ه،”مپ¯é«که±¤هŒ–مپ«مپ¨م‚‚مپھمپ†é¢¨هœ§م‚’軽و¸›مپ™م‚‹مپںم‚پمپ«ه،”مپ®ن¸ه¤®éƒ¨هˆ†م‚’ن¸وٹœمپ‘مپ«مپ—مپںمپ»مپ‹م€پهˆ¶وŒ¯è£…ç½®ه®¤م‚’è¨مپ‘مپ¦وڈ؛م‚Œم‚’軽و¸›مپ™م‚‹مپھمپ©مپ®ه¯¾ç–مپŒو–½مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[20]م€‚ و–°ç®،هˆ¶ه،”مپ®ن¾›ç”¨é–‹ه§‹ه¾Œم€پو—§ç®،هˆ¶ه،”مپ¯م€Œمƒ©مƒ³مƒ—م‚؟مƒ¯مƒ¼م€چمپ¨مپ—مپ¦و–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ه…¬ه›£مپ«ه¼•مپچ継مپŒم‚Œم€پوœ€ن¸ٹéڑژمپ®و—§èˆھç©؛ç®،هˆ¶ه®¤مپ¯هœ°ن¸ٹç®،هˆ¶و¥ه‹™مپ®ن¸€éƒ¨ï¼ˆمƒ©مƒ³مƒ—م‚³مƒ³مƒˆمƒمƒ¼مƒ«ï¼‰م‚’è،Œمپ†و–½è¨مپ¨مپ—مپ¦ن½؟用مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒم€پ2020ه¹´9وœˆ10و—¥مپ«و–°مپںمپ«è¨مپ‘م‚‰م‚Œمپںم€Œمƒ©مƒ³مƒ—م‚»مƒ³مƒˆمƒ©مƒ«م‚؟مƒ¯مƒ¼م€چمپ®ن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ«م‚ˆم‚ٹه½¹ç›®م‚’終مپˆم€پè€پوœ½هŒ–مپ—مپںو—§ç®،هˆ¶ه،”مپ¯و’¤هژ»مپ•م‚Œم‚‹[21][22]م€‚ 2013ه¹´3وœˆ7و—¥مپ«Bو»‘走路用è¥؟هپ´èھکه°ژ路(ه¾Œè؟°ï¼‰مپ®ن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ«م‚ˆم‚ٹم€پ2وœ¬مپ®و»‘èµ°è·¯مپ®وœ€ه¤§ç™؛ç€و•°ï¼ˆو™‚é–“ه€¤ï¼‰مپŒ1و™‚é–“مپ‚مپںم‚ٹ58ه›مپ‹م‚‰64ه›مپ«ه¢—مپˆم€په¹´é–“ç™؛ç€و م‚‚25ن¸‡ه›مپ‹م‚‰27ن¸‡ه›مپ«و‹،ه¤§مپ•م‚Œمپں[23][24][25]م€‚مپ¾مپںم€په؛ƒهںںمƒمƒ«مƒپمƒ©مƒ†مƒ¬مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³ï¼ˆWAM)مپ®ه°ژه…¥مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پوœ€ه¤§و™‚é–“ه€¤مپ¯2015ه¹´مپ®ه¤ڈمƒ€م‚¤مƒ¤مپ®éپ‹èˆھمپ‹م‚‰مپ•م‚‰مپ«68ه›مپ«و‹،ه¤§مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[26][27]م€‚ 2015ه¹´3وœˆمپ®ç¬¬3و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ه®Œوˆگم‚’م‚‚مپ£مپ¦م€په¹´é–“ç™؛ç€و 30ن¸‡ه›هŒ–مپ®مپںم‚پمپ®و–½è¨و•´ه‚™مپŒه®Œن؛†مپ—مپں[28]م€‚مپ¾مپںهœ°ه…ƒمپ¨ç©؛و¸¯هپ´مپŒم€پ2019ه¹´10وœˆوœ«مپ‹م‚‰م€پAو»‘èµ°è·¯مپ«مپ¤مپ„مپ¦24و™‚مپ¾مپ§مپ®ç™؛ç€م‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپ«هگˆو„ڈمپ—مپں[29]م€‚2019ه¹´2وœˆ4و—¥م€پç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛9ه¸‚ç”؛مپ¨وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ن¼ڑ社م€په›½م€پهچƒè‘‰çœŒمپŒم€Œه››è€…هچ”è°ن¼ڑم€چم‚’é–‹ه‚¬مپ—م€پهگŒه¹´10وœˆ27و—¥مپ‹م‚‰ه…ˆè،Œمپ™م‚‹Aو»‘èµ°è·¯مپ§ç™؛ç€م‚’23و™‚مپ‹م‚‰1و™‚é–“ه»¶é•·مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§و£ه¼ڈو±؛ه®ڑمپ—مپںم€‚مپ¾مپںم€په›½مپ¯هœ°ه…ƒن؛‹و¥مپ¸مپ®è£œهٹ©çژ‡م‚’مپ‹مپ•ن¸ٹمپ’مپ™م‚‹م€Œوˆگç”°è²،特و³•م€چم‚’4وœˆمپ‹م‚‰10ه¹´é–“ه»¶é•·مپ™م‚‹و–¹é‡م‚’ç¤؛مپ—مپںم€‚ه¾“و¥مپ®5ه¹´مپ”مپ¨مپ®ه»¶é•·مپ‹م‚‰م€پé•·وœںن؛‹و¥مپ«م‚‚éپ©ç”¨مپ—م‚„مپ™مپڈمپھم‚‹م€‚3وœ¬ç›®مپ®و»‘èµ°è·¯ه»؛è¨ه¾Œمƒ»Bو»‘èµ°è·¯ه»¶ن¼¸ه¾Œمپ®ç™؛ç€ه»¶é•·م‚‚ن؛ˆه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پ10ه¹´ه»¶é•·مپ¯مپم‚Œم‚’è¸ڈمپ¾مپˆمپںه¯¾ه؟œمپ§مپ‚م‚‹[30]م€‚ çڈ¾هœ¨م€په¹´é–“ç™؛ç€و و•°50ن¸‡ه›م‚’ç›®وŒ‡مپ—م€پç©؛و¸¯é¢ç©چم‚’çڈ¾çٹ¶مپ®ç´„2ه€چمپ¨مپ™م‚‹ه¤§è¦ڈو¨،مپھو‹،ه¼µه·¥ن؛‹م‚’2029ه¹´3وœˆمپ®ه®Œوˆگم‚’ç›®وŒ‡مپ—è،Œمپھمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پBو»‘èµ°è·¯مپ®ه»¶ن¼¸م‚„و–°مپںمپ«و‹،ه¼µمپ•م‚Œمپں部هˆ†مپ«Cو»‘èµ°è·¯مپŒو•´ه‚™مپ•م‚Œم‚‹ن؛ˆه®ڑمپ§مپ‚م‚‹[31]م€‚ ç©؛و¸¯مƒ¬م‚¤م‚¢م‚¦مƒˆ

و»‘èµ°è·¯Aو»‘èµ°è·¯Aو»‘走路(第1و»‘走路)مپ¯م€پé–¢è¥؟ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ç¬¬2و»‘走路(06L/24R)مپ¨ن¸¦مپ³م€پو—¥وœ¬ه›½ه†…مپ§مپ¯وœ€é•·مپ®4,000مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پو–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ه…¬ه›£مپ«م‚ˆم‚‹1978ه¹´ï¼ˆوکه’Œ53ه¹´ï¼‰5وœˆ20و—¥مپ®é–‹و¸¯ن»¥é™چم‚‚م€پAو»‘èµ°è·¯34Lهچ—端مپ‹م‚‰ç´„800مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®ن½چç½®مپ«م€پهڈچه¯¾و´¾مپ®م€Œه²©ه±±é‰„ه،”م€چمپŒه»؛مپ¤وœھè²·هڈژهœ°مپŒ234ه¹³و–¹مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«و®‹مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پم‚¢مƒ—مƒمƒ¼مƒپه¸¯م‚’ه»؛è¨مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںم€‚مپ“مپ®مپںم‚پم€پوœ¬و¥مپمپ“مپ«مپ‚م‚‹مپ¹مپچ900مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®é€²ه…¥çپ¯م‚’م€پAو»‘èµ°è·¯هچ—端مپ‹م‚‰ه†…هپ´مپ¸750مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ«م‚ڈمپںمپ£مپ¦è¨ç½®مپ›مپ–م‚‹م‚’ه¾—مپڑم€پ34Lمپ¸ç€é™¸مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ¯م€پ3,250مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®و»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦مپ—مپ‹هˆ©ç”¨مپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںم€‚ مپمپ®ه¾Œم€په½“該範ه›²مپ®هœںهœ°هڈ–ه¾—مپ¨èˆھç©؛و³•è¦ڈه‰‡و”¹و£مپ«م‚ˆم‚ٹ2009ه¹´ه؛¦ï¼ˆه¹³وˆگ21ه¹´ه؛¦ï¼‰مپ‹م‚‰م€پوœ¬و¥مپ®و»‘èµ°è·¯ه†…مپ«مپ‚م‚‹é€²ه…¥çپ¯م‚’ه²©ه±±é‰„ه،”مپ®ه»؛物م‚’éپ؟مپ‘م‚‹ه½¢مپ§م‚¢مƒ—مƒمƒ¼مƒپه¸¯é€ وˆگمپ¨مپ¨م‚‚مپ«750مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ç§»è¨مپ™م‚‹ه·¥ن؛‹م‚’è،Œمپ„م€پé–‹و¸¯مپ‹م‚‰34ه¹´ه¾Œمپ®2012ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ24ه¹´ï¼‰12وœˆ13و—¥مپ«م€پ4,000مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®و»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦وœ¬و¥مپ®éپ‹ç”¨م‚’م‚ˆمپ†م‚„مپڈé–‹ه§‹مپ—مپں[34]م€‚ Bو»‘èµ°è·¯Bو»‘走路(第2و»‘走路)مپ¯م€پ2002ه¹´5وœˆمپ«é–‹مپ‹م‚Œمپںو—¥éں“مƒ¯مƒ¼مƒ«مƒ‰م‚«مƒƒمƒ—مپ«é–“مپ«هگˆمپ†م‚ˆمپ†م€پهگŒه¹´4وœˆ18و—¥مپ«م€په½“هˆè¨ˆç”»مپ®é•·مپ•م‚ˆم‚ٹçںمپ„2,180مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®وڑ«ه®ڑه¹³è،Œو»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦ن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ•م‚Œمپںم€‚مپ“م‚Œمپ¯و»‘èµ°è·¯مپ®ç”¨هœ°è²·هڈژمپŒé€²مپ¾مپڑم€پ34Rن»کè؟‘مپ«مپ‚م‚‹هڈچه¯¾و´¾ن½ڈو°‘مپ®ن½ڈه±…مپ¨è¾²هœ°م‚’éپ؟مپ‘م‚‹مپںم‚پم€پBو»‘èµ°è·¯مپ®ن¸€éƒ¨م‚’計画و™‚م‚ˆم‚ٹهŒ—16Lهپ´مپ«ه»¶ن¼¸مپ•مپ›مپںمپںم‚پمپ§مپ‚م‚‹م€‚ه»¶é•·مپŒçںمپ„مپںم‚پBو»‘èµ°è·¯مپ®é›¢ç€é™¸مپ«مپ¯هˆ¶ç´„مپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œم€پé‡چé‡ڈمپ®ه¤§مپچمپھمƒœمƒ¼م‚¤مƒ³م‚°747ن»¥ن¸ٹمپ®ه¤§ه‹و©ںمپ¨è²¨ç‰©م‚’هگ«م‚€é•·è·é›¢ه›½éڑ›ç·ڑمپ«مپ¯ن½؟用مپ§مپچمپڑم€پن¸ه°ڈه‹و©ںمپ¨ه›½ه†…ç·ڑمƒ»è؟‘è·é›¢ه›½éڑ›ç·ڑمپ®مپ؟مپ«ن½؟用مپ•م‚Œمپںم€‚ وœ¬و¥مپ®é•·مپ•مپ§مپ‚م‚‹2,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ¸مپ®ه»¶ن¼¸مپ¯م€پو±ه³°هœ°هŒ؛مپ«مپ‚م‚‹هڈچه¯¾و´¾مپ®و•·هœ°م‚’éپ؟مپ‘م‚‹مپںم‚پم€پو،ن»¶è³›وˆگو´¾مپ®هœںهœ°م‚’è²·هڈژمپ—مپ¦ç©؛هœ°مپ¨مپھمپ£مپں16Lم‚’هŒ—è¥؟و–¹هگ‘مپ¸320مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ه»¶é•·مپ™م‚‹و،ˆمپŒوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپںم€‚2006ه¹´8وœˆé–‹ه‚¬مپ®100ه›مپ«هڈٹمپ¶ه…¬èپ´ن¼ڑو„ڈ見م‚’è¸ڈمپ¾مپˆمپ¦م€پهگŒه¹´9وœˆ11و—¥مپ«ه½“و™‚مپ®ه›½هœںن؛¤é€ڑه¤§è‡£مƒ»هŒ—هپ´ن¸€é›„مپŒمپ“مپ®و،ˆم‚’èھچهڈ¯مپ—م€پ2009ه¹´10وœˆ22و—¥مپ‹م‚‰2,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ§مپ®ن¾›ç”¨مپŒé–‹ه§‹مپ•م‚Œمپں(و–¹è§’مپ¨ه¤§è‡£ه§“هڈŒو–¹مپ®èھهڈ¥مپ‹م‚‰هŒ—هپ´ه»¶é•·مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹ï¼‰م€‚مپمپ®مپںم‚پم€پ進ه…¥çپ¯مپ¯و±é–¢و±è‡ھه‹•è»ٹéپ“مپ®ن¸ٹم‚’é€ڑمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ ن¾›ç”¨é–‹ه§‹و™‚وœںمپ¯ه½“هˆ2010ه¹´3وœˆمپ¨مپ—مپ¦مپ„مپںمپŒم€پ2009ه¹´3وœˆ23و—¥مپ«ç™؛ç”ںمپ—مپںمƒ•م‚§مƒ‡مƒƒم‚¯م‚¹مƒ»م‚¨م‚¯م‚¹مƒ—مƒ¬م‚¹80ن¾؟ç€é™¸ه¤±و•—ن؛‹و•…مپ®ه½±éں؟م‚’هڈ—مپ‘م€پNAAمپ¨ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپمپŒهچ”è°م‚’مپ—مپںçµگوœم€په‰چه€’مپ—مپ§مپ®ه®ںو–½مپ¨مپھمپ£مپں(詳細مپ¯و´هڈ²مپ®ç¯€م‚’هڈ‚照)م€‚Bو»‘èµ°è·¯مپ§مپ¯2,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«هŒ–مپ«مپ¨م‚‚مپھمپ„م€پé‡چé‡ڈمپŒه¤§مپچمپڈé•·مپ„離ç€é™¸و»‘èµ°è·é›¢مپŒه؟…è¦پمپ«مپھم‚‹è²¨ç‰©و©ںم‚„ه¤§ه‹و©ں(مƒœمƒ¼م‚¤مƒ³م‚°747-8م€پم‚¨م‚¢مƒگم‚¹A380م€پAn-225مپ¯é™¤مپڈ)مپ®ç€é™¸مپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھمپ£مپںم€‚مپ¾مپںم€پ燃و–™م‚’و؛€è¼‰مپ™م‚‹é•·è·é›¢ه›½éڑ›ç·ڑمپ§مپ¯م‚¢مƒ،مƒھم‚«هگˆè،†ه›½è¥؟وµ·ه²¸هœ°هںںم‚„مƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘مƒم‚·م‚¢مپ«ن½چç½®مپ™م‚‹مƒ¢م‚¹م‚¯مƒ¯مپ¸هگ‘مپ‹مپ†ç›´è،Œن¾؟مپŒé›¢é™¸مپ§مپچم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپںم€‚ مپ—مپ‹مپ—م€پBو»‘èµ°è·¯مپ«ن¸¦è،Œمپ™م‚‹è¥؟هپ´èھکه°ژè·¯مپ®ن¸€éƒ¨مپŒç©؛و¸¯هڈچه¯¾و´¾و°‘ه®¶مپ¨مپمپ®و‰€وœ‰هœ°م‚’éپ؟مپ‘م‚‹مپںم‚پم€پو»‘èµ°è·¯هپ´مپ«هگ‘مپ‹مپ£مپ¦م€Œمپ¸مپ®ه—م€چمپ«و¹¾و›²مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚مپ“مپ®مپںم‚پم€پمپ“مپ®éƒ¨هˆ†م‚’èµ°è،Œمپ™م‚‹èˆھç©؛و©ںمپ¯م€پ離ç€é™¸و©ںمپ®و»‘èµ°مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦ن¸€و™‚ه¾…و©ںم‚’ن½™ه„€مپھمپڈمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚مپ“م‚Œم‚’解و¶ˆمپ™م‚‹مپںم‚پم€پNAAمپ¯و—¢مپ«ç”¨هœ°هڈژه¾—و¸ˆمپ؟مپ®م€Œمپ¸مپ®ه—م€چ部هˆ†مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€پم‚«مƒ¼مƒ–م‚’ç·©م‚„مپ‹مپ«مپ™م‚‹و”¹ن؟®ه·¥ن؛‹م‚’2010ه¹´11وœˆوœ«مپ¾مپ§مپ«ه®Œوˆگمپ•مپ›م€پ2011ه¹´3وœˆ10و—¥م‚ˆم‚ٹن¸€و™‚ه¾…و©ںمپ¯ه»ƒو¢مپ•م‚Œمپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹو»‘èµ°è·¯مپ¨مپ®ه®‰ه…¨è·é›¢مپŒç¢؛ن؟مپ•م‚Œم€پèھکه°ژè·¯ن¸ٹمپ§مپ®ن¸€و™‚ه¾…و©ںمپŒمپھمپڈمپھم‚ٹç™؛ç€هٹ¹çژ‡مپŒه¤§مپچمپڈهگ‘ن¸ٹمپ—مپںم€‚ 2009ه¹´7وœˆ30و—¥مپ«مپ¯Bو»‘èµ°è·¯و±هپ´مپ«و–°èھکه°ژè·¯مپŒن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ•م‚Œم€پو±هپ´èھکه°ژè·¯مپ¯م€Œé›¢é™¸ï¼ˆه‡؛ç™؛)و©ںه°‚用م€چمƒ»è¥؟هپ´èھکه°ژè·¯مپ¯م€Œç€é™¸ï¼ˆهˆ°ç€ï¼‰و©ںه°‚用م€چمپ¨مپھم‚ٹم€پèھکه°ژè·¯مپ®ن½؟مپ„هˆ†مپ‘مپ«م‚ˆم‚ٹ離陸مپ¾مپ§مپ®و™‚é–“çں縮مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھمپ£مپںم€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پ第2و—…ه®¢مƒ“مƒ«هŒ—هپ´مپ«مپٹمپ„مپ¦ç€é™¸و©ںمپŒمپ‚م‚‹مپ¨مپچمپ«è،Œمپ£مپ¦مپ„مپںBو»‘èµ°è·¯مپ¸ه…¥م‚‹مƒ›مƒ¼مƒ«مƒ‰ï¼ˆه¾…و©ں)مپ¯ه»ƒو¢مپ•م‚Œم€پمƒ›مƒ¼مƒ«مƒ‰م‚¹مƒمƒƒمƒˆم‚‚ه»ƒو¢مپ•م‚Œمپںم€‚مپ¾مپں2012ه¹´ه؛¦وœ«مپ«و–°مپںمپ«Bو»‘èµ°è·¯è¥؟هپ´èھکه°ژè·¯مپ¨ç¬¬2و—…ه®¢مƒ“مƒ«هœ°هŒ؛مپ¨م‚’çµگمپ¶èھکه°ژè·¯ه¢—è¨ه·¥ن؛‹م‚’進م‚پمپ¦مپ„مپںمپŒم€پ2013ه¹´3وœˆ7و—¥م‚ˆم‚ٹم€پç´„720مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ه»¶é•·مپ•م‚Œمپںو–°èھکه°ژè·¯مپ¨و¨ھه €هœ°هŒ؛م‚¨مƒ—مƒمƒ³م‚’ن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ—مپں[23][24][25]م€‚è¥؟هپ´èھکه°ژè·¯مپ®و•´ه‚™مپ«م‚ˆم‚ٹم€پ第2و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ®م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ‹م‚‰ه‡؛ç™؛مپ—مپںèˆھç©؛و©ںمپŒBو»‘èµ°è·¯هچ—端مپ‹م‚‰é›¢é™¸مپ™م‚‹ه ´هگˆم€په¾“و¥مپ®و±هپ´èھکه°ژè·¯م‚’é€ڑم‚‹م‚ˆم‚ٹم‚‚èµ°è،Œè·é›¢مپŒç´„1,800مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«çں縮مپ•م‚Œم€پو‰€è¦پو™‚é–“م‚‚ç´„220秒çں縮مپ•م‚Œمپںم€‚ 2016ه¹´9وœˆمپ«مپ¯م€پ2,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®Bو»‘èµ°è·¯16Lم‚’هŒ—هپ´ï¼ˆوˆگç”°ه¸‚هپ´ï¼‰مپ«مپ•م‚‰مپ«1,000مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ه»¶ن¼¸مپ—مپ¦م€پ3,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ«مپ™م‚‹è¨ˆç”»مپŒوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپں[35]م€‚2019ه¹´ï¼ˆن»¤ه’Œه…ƒه¹´ï¼‰11وœˆ5و—¥مپ®هں؛وœ¬è¨ˆç”»و”¹ه®ڑمپ«م‚ˆم‚ٹم€پهŒ—هپ´مپ¸مپ®ه»¶ن¼¸مپŒو£ه¼ڈمپ«ن½چç½®ن»کمپ‘م‚‰م‚Œم‚‹ن¸€و–¹م€پهچ—هپ´مپ®وœھن¾›ç”¨éƒ¨هˆ†مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯و»‘èµ°è·¯ن؛ˆه®ڑهœ°مپ‹م‚‰ه¤–مپ•م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپھمپ£مپں[36][37]م€‚ 2020ه¹´4وœˆ12و—¥مپ‹م‚‰م€پو–°ه‹م‚³مƒمƒٹم‚¦م‚¤مƒ«م‚¹و„ںوں“症(COVID-19)مپ®ن¸–ç•Œçڑ„وµپè،Œمپ«ن¼´مپ†èˆھç©؛و©ںç™؛ç€و•°و¸›ه°‘مپ«ن¼´مپ„م€پن¸€و™‚çڑ„مپ«é–‰éژ–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒ[38]م€پهگŒه¹´7وœˆ22و—¥مپ«éپ‹ç”¨مپŒه†چé–‹مپ•م‚Œمپں[39]م€‚ çڈ¾هœ¨مپ§مپ¯ه…ˆè؟°مپ—مپں3,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ¸مپ®ه»¶ن¼¸ه·¥ن؛‹م‚’è،Œمپھمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€په»¶ن¼¸مپ«مپ‚مپںم‚ٹو”¯éڑœمپ¨مپھم‚‹و±é–¢و±è‡ھه‹•è»ٹéپ“مپ¯و»‘走路直ن¸‹م‚’مƒˆمƒ³مƒچمƒ«مپ§و¨ھو–مپ™م‚‹م‚ˆمپ†هœ°ن¸‹هŒ–مپ•م‚Œم‚‹[31]م€‚ و¨ھ風用و»‘走路(و—§Cو»‘走路計画) ه½“هˆمپ®هں؛وœ¬è¨ˆç”»مپ«مپٹمپ‘م‚‹Cو»‘走路(第3و»‘走路)مپ¯م€پو¨ھ風用و»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦é•·مپ•3,200مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مƒ»ه¹…60مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ¨مپ—مپ¦è¨ˆç”»[و³¨é‡ˆ 3]مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚و¨ھ風用و»‘èµ°è·¯مپŒو•´ه‚™مپ•م‚Œمپںه ´هگˆم€په¼·مپ„هŒ—風مƒ»هچ—風مپ®éڑ›مپ®ç€é™¸مپŒه®¹وک“مپ«مپھم‚ٹم€پ離ç€é™¸مپ®éپ…م‚Œمپ®و¸›ه°‘م€پç™؛ç€مپ®هٹ¹çژ‡و€§مپ®هگ‘ن¸ٹمƒ»ç™؛ç€و مپ®ه¢—ه¤§مپŒوœںه¾…مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚ مپ—مپ‹مپ—م€پCو»‘èµ°è·¯مپ®ç”¨هœ°ه†…مپ«ç©؛و¸¯هڈچه¯¾و´¾مپ®و‰€وœ‰هœ°م‚„م€پç©؛و¸¯هڈچه¯¾و´¾و”¯وڈ´è€…مƒ»هچ”هٹ›è€…مپ®ن¸€هھéپ‹ه‹•ه…±وœ‰هœ°مپŒه¤ڑو•°هکهœ¨مپ™م‚‹çٹ¶و³پمپ‹م‚‰è¨ˆç”»مپŒهپœو»مپ—م€پ用هœ°م‚’هڈ–ه¾—مپ—مپں部هˆ†مپ¯Cèھکه°ژè·¯مپ¨مپ—مپ¦ن½؟用مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپھمپ£مپںم€‚مپ¾مپںCو»‘èµ°è·¯ن؛ˆه®ڑهœ°هچ—هپ´éƒ¨هˆ†مپ®م€پèˆھç©؛و©ںو•´ه‚™و–½è¨هŒ؛هںںمپ«وژ¥مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨مپ“م‚چمپ«مپ¯م€پé§گو©ںم‚¹مƒمƒƒمƒˆمپŒ7م‚¹مƒمƒƒمƒˆï¼ˆ512ç•ھم€پ511ç•ھم€پ510ç•ھم€پ509ç•ھم€پ508ç•ھم€پ507ç•ھم€پ506ç•ھ)ه¢—è¨مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پèھکه°ژè·¯م‚’و»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦ه†چو•´ه‚™مپ™م‚‹éڑ›مپ¯م€پمپ“م‚Œم‚‰مپ®é§گو©ںم‚¹مƒمƒƒمƒˆم‚’移転مپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ مپ¾مپںCو»‘èµ°è·¯هچ—هپ´ه»¶é•·ç·ڑن¸ٹمپ®ه±±و¦ه¸‚مƒ»ه¯Œé‡Œه¸‚مپٹم‚ˆمپ³هŒ—هپ´ه»¶é•·ç·ڑن¸ٹمپ®وˆگç”°ه¸‚ه¤§و „هœ°هŒ؛(و—§ه¤§و „ç”؛)مپŒé£›è،Œم‚³مƒ¼م‚¹ن¸‹مپ«مپھم‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پو–°مپںمپھ騒éں³ه•ڈé،ŒمپŒç™؛ç”ںمپ™م‚‹هڈ¯èƒ½و€§مپŒمپ‚مپ£مپں[40]م€‚2009ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ21ه¹´ï¼‰9وœˆ17و—¥م€پNAAمپ¯Cو»‘èµ°è·¯ن¸ٹمپ®6ن»¶مپ®ن¸€هھه…±وœ‰هœ°مپ«مپ¤مپ„مپ¦è¨´è¨ںم‚’èµ·مپ“مپ—م€پ2013ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ25ه¹´ï¼‰4وœˆ25و—¥م€پ2ن»¶54ن؛؛مپ®هœ°ن¸»مپ«ه¯¾مپ—مپ¦وœ€é«کè£پمپŒوŒپمپ،هˆ†ه£²هچ´م‚’ه‘½مپڑم‚‹هˆ¤و±؛م‚’ن¸‹مپ—م€پن¸€é€£مپ®è£پهˆ¤مپ¯4مپ‹و‰€مپ§NAAمپ®ه‹è¨´م€پ2مپ‹و‰€مپŒه’Œè§£مپ§çµ‚çµگمپ—مپں[41][42][43]م€‚ 2014ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ26ه¹´ï¼‰ن»¥é™چم€پCو»‘èµ°è·¯مپ®ن½چç½®م‚„é•·مپ•م‚’見直مپ™ه‹•مپچمپŒه‡؛ه§‹م‚پم€پ2015ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ27ه¹´ï¼‰11وœˆ27و—¥مپ«é–‹مپ‹م‚Œمپںه››è€…هچ”è°ن¼ڑمپ§مپ¯م€پو–°مپںمپھ第3و»‘èµ°è·¯مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ç´ و،ˆمپŒوڈگç¤؛مپ•م‚Œمپں[44]م€‚مپمپ®ه¾Œم€په¾Œè؟°مپ®و–°ه¹³è،Œو»‘走路計画مپ«ç§»è،Œمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپھم‚ٹم€پ2019ه¹´ï¼ˆن»¤ه’Œه…ƒه¹´ï¼‰11وœˆ5و—¥مپ®هں؛وœ¬è¨ˆç”»و”¹ه®ڑمپ«م‚ˆم‚ٹم€پوœ¬è¨ˆç”»مپ¯و£ه¼ڈمپ«ه»ƒو¢مپ•م‚Œمپں[36][37]م€‚ و–°ه¹³è،Œو»‘走路(Cو»‘走路) NAAمپ¯م€پو–°ه¹³è،Œو»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦م€په‰چè؟°مپ®و¨ھ風用و»‘èµ°è·¯م‚’و’¤ه›مپ—م€په±±و¦éƒ،èٹه±±ç”؛(و•·هœ°مپ®ن¸€éƒ¨مپ¯é¦™هڈ–éƒ،ه¤ڑهڈ¤ç”؛مپ«م‚‚مپ¾مپںمپŒم‚‹ï¼‰مپ«و»‘èµ°è·¯مپ‹م‚‰420مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«و±مپ«é›¢م‚Œمپںه ´و‰€مپ«م€پ第3و»‘èµ°è·¯م‚’Bو»‘èµ°è·¯34Rمپ®ه…ˆç«¯مپ‹م‚‰هچ—مپ¸ه¹³è،Œمپ™م‚‹ه½¢مپ§م€پو»‘èµ°è·¯مƒ»èھکه°ژè·¯م‚’è¨ç½®مپ™م‚‹è¨ˆç”»ه¤‰و›´م‚’ç™؛è،¨مپ—مپں[35]م€‚ è¨ç½®ه¤‰و›´مپ®çگ†ç”±مپ¨مپ—مپ¦م€پèˆھç©؛و©ںمپٹم‚ˆمپ³مپمپ®وگ載èˆھو³•è£…ç½®م€پهœ°ن¸ٹو”¯وڈ´و©ںه™¨مپھمپ©مپ®ç™؛éپ”مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پو¨ھ風مƒ»ه¼·é¢¨ç‰مپ§مپ®مƒ€م‚¤مƒگمƒ¼مƒˆمپŒه¤§ه¹…مپ«و¸›ه°‘مپ—مپںمپںم‚پمپ§م€پNAAمپ«م‚ˆم‚Œمپ°م€پو¨ھ風مƒ»ه¼·é¢¨م‚’çگ†ç”±مپ¨مپ™م‚‹وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ‹م‚‰مپ®مƒ€م‚¤مƒگمƒ¼مƒˆمپ¯م€پ2006ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ18ه¹´ï¼‰مپ‹م‚‰2015ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ27ه¹´ï¼‰مپ®10ه¹´é–“مپ§0.03مƒ‘مƒ¼م‚»مƒ³مƒˆمپ¨مپچم‚ڈم‚پمپ¦ه°‘مپھمپڈم€پو¨ھ風用و»‘èµ°è·¯مپ®ه؟…è¦پو€§مپ¯مپچم‚ڈم‚پمپ¦ن½ژن¸‹مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚مپمپ®مپںم‚په¹³è،Œو»‘èµ°è·¯م‚’ه¢—è¨م€پمپ‚م‚ڈمپ›مپ¦م‚¨مƒ—مƒمƒ³مپٹم‚ˆمپ³è«¸و–½è¨مپ®و‹،ه¤§مپ«م‚ˆم‚‹م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®و©ں能ه¼·هŒ–مپ¸مپ¨ç”¨é€”ه¤‰و›´مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپھمپ£مپں[35]م€‚ و–°ه¹³è،Œو»‘èµ°è·¯مپ®ه»؛築م‚’هگ«م‚پمپںوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®و©ں能ه¼·هŒ–مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«é–¢مپ™م‚‹ه››è€…هچ”è°ن¼ڑ(ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپم€پهچƒè‘‰çœŒم€پç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛9ه¸‚ç”؛م€پNAAمپ§و§‹وˆگ)مپ§è©±مپ—هگˆمپ„مپŒè،Œم‚ڈم‚Œم€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®و©ں能ه……ه®ںمپ¨هœ°هںںمپ®ه…±ç”ںم‚’ن¸،ç«‹مپ•مپ›مپھمپŒم‚‰è¨ˆç”»مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ 200ه›م‚’超مپˆم‚‹ن½ڈو°‘èھ¬وکژن¼ڑم‚„هœ°ه…ƒè¦پوœ›م‚’هڈ—مپ‘مپں計画ن؟®و£م‚’経مپ¦م€پ2018ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ30ه¹´ï¼‰3وœˆ13و—¥مپ«ه››è€…هچ”è°ن¼ڑمپ¯و©ں能ه¼·هŒ–مپ«مپ¤مپ„مپ¦هگˆو„ڈمپ«éپ”مپ—مپں[45][46][47]م€‚2019ه¹´ï¼ˆن»¤ه’Œه…ƒه¹´ï¼‰11وœˆ5و—¥مپ®و”¹ه®ڑمپ«م‚ˆم‚ٹوœ¬و§‹وƒ³مپ¯و£ه¼ڈمپ«هں؛وœ¬è¨ˆç”»مپ«وکژè¨کمپ•م‚Œمپں[36][37]م€‚2029ه¹´3وœˆوœ«مپ®ه®Œوˆگم‚’ç›®وŒ‡مپ—مپ¦مپ„م‚‹[48]م€‚ و»‘èµ°è·¯مپ®è¦ڈو¨،مپ¯ه»¶é•·3,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«م€په¹…ه“،مپ¯45مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ§مپ‚م‚ٹم€پو»‘èµ°è·¯م‚’çµگمپ¶èھکه°ژ路(ه¹…ه“،23مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ï¼‰م‚‚هگˆè¨ˆمپ§ç´„6,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«و•´ه‚™مپ•م‚Œم‚‹م€‚çڈ¾çٹ¶و»‘èµ°è·¯مپ®و•´ه‚™ن؛ˆه®ڑهœ°م‚’é€ڑéپژمپ—مپ¦مپ„م‚‹ه›½éپ“296هڈ·مپ¨هچƒè‘‰çœŒéپ“62هڈ·وˆگç”°و¾ه°¾ç·ڑمپ¯م€پو»‘走路直ن¸‹مپ«مƒˆمƒ³مƒچمƒ«م‚’ه»؛è¨مپ—هœ°ن¸‹م‚’é€ڑéپژمپ™م‚‹م‚ˆمپ†ن»کمپ‘و›؟مپˆم‚‰م‚Œم‚‹[31]م€‚2025ه¹´çڈ¾هœ¨مپ§مپ¯م€په·¥ن؛‹é–‹ه§‹مپ¸هگ‘مپ‘و•´ه‚™ن؛ˆه®ڑهœ°مپ®ç”¨هœ°è²·هڈژم‚„ن½ڈه±…مپ®ç§»è»¢مپŒé€²م‚پم‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[49]م€‚ و—…ه®¢و–½è¨     çڈ¾هœ¨م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«مپ¯3و£ںمپ®و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپŒمپ‚م‚ٹم€پم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é–“連çµ،مƒگم‚¹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ç›¸ن؛’مپ«ç§»ه‹•مپ§مپچم‚‹م€‚م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é–“مپ®ç§»ه‹•مپ®و‰€è¦پو™‚é–“مپ¯10 - 15هˆ†مپ§مپ‚م‚‹م€‚ن»–社مپ¨مپ®م‚³مƒ¼مƒ‰م‚·م‚§م‚¢ن¾؟(ه…±هگŒéپ‹èˆھن¾؟)مپ§مپ¯م€پو©ںوگم‚’éپ‹èˆھمپ™م‚‹èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒه…¥ه±…مپ™م‚‹م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«هگ‘مپ‹مپ†ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹م€‚ é–‹و¸¯مپ‹م‚‰14ه¹´هچٹمپ‚مپ¾م‚ٹمپŒçµŒéپژمپ—مپں1992ه¹´12وœˆمپ«ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپŒé–‹و¥مپ—مپں[50]م€‚و—¥وœ¬èˆھç©؛م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ¨ه…¨و—¥وœ¬ç©؛輸م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپŒç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¸ç§»è»¢مپ—م€پ第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯و—¥وœ¬م‚¨م‚¢م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ¨وµ·ه¤–èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒمپٹم‚‚مپ«هˆ©ç”¨مپ—مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پçœںو–°مپ—مپ„第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¸مپ®هگ„種م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®هپڈé‡چم€پو··é›‘و™‚é–“مپ®é›†ن¸م‚„م‚³مƒ¼مƒ‰م‚·م‚§م‚¢ن¾؟مپ®ه¢—هٹ مپ«م‚ˆم‚‹م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é–“移ه‹•مپھمپ©مپ®ه•ڈé،ŒمپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ 第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®é–‹و¥مپ§ه‡¦çگ†èƒ½هٹ›مپ«ن½™è£•مپŒç”ںمپ¾م‚Œمپںمپںم‚پم€په…¥م‚Œو›؟م‚ڈم‚ٹمپ«ç¬¬1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپŒé–‰éژ–مپ•م‚Œم€په¤§è¦ڈو¨،مپھمƒھمƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¢مƒ«ه·¥ن؛‹مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپںم€‚م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ®و®µéڑژçڑ„مپھو”¹ç¯‰مƒ»ه¢—築م‚’経مپ¦م€پ1998ه¹´وœ«مپ«مƒ¬م‚¹مƒˆمƒ©مƒ³م‚„飲é£ںه؛—مپھمپ©مپ®مƒ†مƒٹمƒ³مƒˆمپŒé›†çµگمپ™م‚‹ن¸ه¤®مƒ“مƒ«و–°é¤¨مپŒç«£ه·¥مپ—م€پ1999ه¹´3وœˆمپ«هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپŒه†چé–‹و¥مپ—مپںم€‚مپمپ®ه…¥م‚Œو›؟م‚ڈم‚ٹمپ§هچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپŒé–‰éژ–مپ•م‚Œم€په·¥ن؛‹مپŒé€²م‚پم‚‰م‚Œمپںم€‚هچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ®ه†چé–‹و¥مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ¯م€پèˆھç©؛ن¼ڑ社م‚’هڈ¯èƒ½مپھé™گم‚ٹèˆھç©؛連هگˆمپ”مپ¨مپ«مپ¾مپ¨م‚پم€پهگŒمپکم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«é›†ç´„مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ن¹—م‚ٹ継مپژمپ®هˆ©ن¾؟و€§م‚’é«کم‚پمپںم€‚ çڈ¾هœ¨م€پن¸»è¦پمپھèˆھç©؛ن¼ڑ社مپ¯3مپ¤مپ®èˆھç©؛連هگˆمپ«مپ¾مپ¨مپ¾مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پمƒ¯مƒ³مƒ¯مƒ¼مƒ«مƒ‰هٹ ç›ں社مپ®ه¤ڑمپڈمپ¯ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م€پم‚¹م‚؟مƒ¼م‚¢مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹هٹ ç›ں社مپ®ه¤ڑمپڈمپ¯ç¬¬1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°م€پم‚¹م‚«م‚¤مƒپمƒ¼مƒ هٹ ç›ں社مپ®ه¤ڑمپڈمپŒç¬¬1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°م‚’ن½؟用مپ—مپ¦مپ„م‚‹[51]م€‚ 第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«1978ه¹´مپ®é–‹و¸¯ه½“و™‚مپ¯م€پهŒ—م‚¦م‚£مƒ³م‚°م‚’و—¥وœ¬èˆھç©؛م‚„مƒ–مƒھمƒ†م‚£مƒƒم‚·مƒ¥مƒ»م‚¨م‚¢م‚¦م‚§م‚¤م‚؛مپھمپ©مپŒم€پهچ—م‚¦م‚£مƒ³م‚°م‚’مƒ‘مƒ³م‚¢مƒ،مƒھم‚«مƒ³èˆھç©؛م‚„م‚مƒ£م‚»م‚¤مƒ‘م‚·مƒ•م‚£مƒƒم‚¯èˆھç©؛مپھمپ©مپŒن½؟用مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚مپمپ®ه¾Œم€پ1992ه¹´مپ®ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®ه®Œوˆگم‚’هڈ—مپ‘مپ¦و—¥وœ¬èˆھç©؛م‚„ه…¨و—¥ç©؛مپھمپ©مپŒç§»ه‹•مپ™م‚‹مپھمپ©ن½؟用èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒه¤‰و›´مپ•م‚Œمپںمپ»مپ‹م€پم‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³ه½“هˆمپ¯ه¹´é–“ç´„1000ن¸‡ن؛؛مپ®و—…ه®¢ه‡¦çگ†و•°مپ¨ç´„166000m2مپ مپ£مپںم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯و”¹ç¯‰مپ¨ه¢—ه؛ٹم‚’é‡چمپم€په»¶ه؛ٹé¢ç©چمپ¯ه½“هˆمپ®2ه€چن»¥ن¸ٹمپ«و‹،ه¼µمپ•م‚Œمپں[52]م€‚ ن¸ه¤®مƒ“مƒ«مپھم‚‰مپ³مپ«هچ—هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ¨ç¬¬1 - 第5م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ«هˆ†مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه‡؛ç™؛مƒمƒ“مƒ¼مپ¯4éڑژم€پهˆ°ç€مƒمƒ“مƒ¼مپ¯1éڑژمپ§مپ‚م‚‹م€‚ن¸ه¤®مƒ“مƒ«مپ«مپ¯ه•†و¥و–½è¨م‚„وœ‰و–™ç©؛و¸¯مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸م€په±•وœ›مƒ‡مƒƒم‚مپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹م€‚هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ«مپ¯ç¬¬1م€پ第2م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپŒمپ‚م‚ٹم€پمپٹم‚‚مپ«م‚¹م‚«م‚¤مƒپمƒ¼مƒ هٹ ç›ںهگ„社مپ¨ZIP AIRوœ¬ç¤¾مپھمپ©مپŒه…¥ه±…مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚هچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ«مپ¯ç¬¬3م€پ第4م€پ第5 م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپŒمپ‚م‚ٹم€پمپٹم‚‚مپ«م‚¹م‚؟مƒ¼م‚¢مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹هٹ ç›ںهگ„社مپ¨م€په…¨و—¥ç©؛مƒڈمƒ³مƒ‰مƒھمƒ³م‚°هگ„社مپŒه…¥ه±…مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚

57Aم‚²مƒ¼مƒˆمپ®وگن¹—و©‹مپ¯ه›½ه†…ç·ڑAم‚²مƒ¼مƒˆمپ«م€پ55م‚²مƒ¼مƒˆمپ®وگن¹—و©‹مپ¯ه›½ه†…ç·ڑHم‚²مƒ¼مƒˆمپ«م€پ56م‚²مƒ¼مƒˆمپ®وگن¹—و©‹مپ¯ه›½ه†…ç·ڑAم‚²مƒ¼مƒˆمپ¨Hم‚²مƒ¼مƒˆمپ®ن¸،و–¹مپ«مپم‚Œمپم‚Œمپ¤مپھمپŒمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚و™‚é–“ه¸¯مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ه›½ه†…ç·ڑم‚¨مƒھم‚¢مپ¨ه›½éڑ›ç·ڑم‚¨مƒھم‚¢م‚’هˆ‡م‚ٹو›؟مپˆمپ¦éپ‹ç”¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ é–‹و¸¯ه½“هˆمپ¯ç¬¬1مپ‹م‚‰ç¬¬4م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ¾مپ§مپ‚م‚ٹه½“و™‚مپ¯ه‡؛ç™؛مپ¨هˆ°ç€ه®¢مپŒهˆ†é›¢مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚‰مپڑو¤…هگمپ®مپ؟مپŒمپ‚م‚‹éه¸¸مپ«ç°،ç´ مپھم‚‚مپ®مپ§ه±‹ن¸ٹمپ¯ç©؛و¸¯è¦‹ه¦è€…مپ®مپںم‚پمپ«è§£و”¾مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—و—…ه®¢ه¢—هٹ مپ«ن¼´مپ†و··é›‘解و¶ˆمپ®مپںم‚پ1985ه¹´مپ«ه±‹ن¸ٹمپ«و—…ه®¢ç”¨ه¾…هگˆه®¤م‚’ه¢—è¨مپ—مپںمپںم‚پé–‰éژ–مپ•م‚Œمپںم€‚ه½“و™‚مپ®م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ¯مپ™مپ¹مپ¦ه¾Œمپ®و”¹ن؟®مپ§ه»؛مپ¦ç›´مپ•م‚Œمپںمپںم‚پçڈ¾هکمپ—مپھمپ„م€‚ و–½è¨مپ®è€پوœ½هŒ–م‚’هڈ—مپ‘مپ¦م€پن¸ه¤®مƒ“مƒ«مپ¨هŒ—م‚¦م‚£مƒ³م‚°مپŒوœ€هˆمپ«ه¤§ه¹…مپھو”¹ç¯‰م‚’هڈ—مپ‘م€پو–°مپںمپھمƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼مپ®è¨ç½®م‚„ه؛—舗مپ®و”¹è£…م€پمƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپ®ه¢—è¨مپھمپ©مپŒو–½مپ•م‚Œمپ¦1999ه¹´3وœˆ16و—¥مپ«و–°è£…é–‹و¥مپ—مپںم€‚2006ه¹´6وœˆ2و—¥مپ«و–°è£…é–‹و¥مپ—مپںهچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ®و”¹ç¯‰ه®Œوˆگو™‚مپ«م€پو—¥وœ¬هˆمپ®م‚¤مƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مƒ»م‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ‹مƒ³م‚°م‚„م‚«مƒ¼مƒ–م‚µم‚¤مƒ‰مƒ»مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³مپھمپ©مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒه°ژه…¥مپ•م‚Œمپںم€‚مپ¾مپںم€پمپ“مپ®ه‰چه¾Œمپ«مپ¯م‚¨مƒ¼مƒ«مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹م‚„ه…¨و—¥ç©؛مپ®و–°مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸م‚‚م‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ—مپںم€‚مپ¾مپںه‡؛ه›½و‰‹ç¶ڑمپچه¾Œمپ®م‚¨مƒھم‚¢مپ«م€پو—…ه®¢مپ§مپ‚م‚Œمپ°èھ°مپ§م‚‚هˆ©ç”¨هڈ¯èƒ½مپھوœ‰و–™مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[54]م€‚ مپھمپٹم€پهچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ‹م‚‰ç™؛ç€مپ™م‚‹ن¸€éƒ¨م‚’除مپڈم‚¹م‚؟مƒ¼م‚¢مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹هٹ ç›ںهگ„社مپ¯م€پوگن¹—و‰‹ç¶ڑمپچمپ®مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼م‚’èˆھç©؛ن¼ڑ社هˆ¥مپ«هŒ؛هˆ†مپ›مپڑم€پمƒم‚¤مƒ¬مƒ¼م‚¸ن¸ٹç´ڑن¼ڑه“،م‚„وگن¹—م‚¯مƒ©م‚¹مپ«م‚ˆمپ£مپ¦هŒ؛هˆ†مپ—مپںم€Œم‚¾مƒ¼مƒ³مƒ»مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³م€چم‚¹م‚؟م‚¤مƒ«مپ§è،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—وگن¹—ه®¢مپ‹م‚‰مپ®è©•هˆ¤مپŒو‚ھمپڈم€پ2016ه¹´6وœˆ2و—¥مپ‹م‚‰مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³مƒ»م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼مپ®é…چç½®م‚’見直مپ—م€پن»¥ه‰چمپ®م‚ˆمپ†مپھèˆھç©؛ن¼ڑ社هˆ¥مپ®é…چç½®مپ«وˆ»مپ£مپں[55]م€‚ 第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«    1992ه¹´12وœˆمپ«ن¾›ç”¨é–‹ه§‹[50]م€‚ه½“و™‚مپ¯هچکن¸€م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¨مپ—مپ¦مپ¯ن¸–ç•Œوœ€ه¤§ç´ڑمپ®è¦ڈو¨،مپ مپ£مپںم€‚ه‡؛ç™؛مƒمƒ“مƒ¼مپ¯3éڑژم€پهˆ°ç€مپ¯1éڑژمپ§م€پوœ¬é¤¨مپ¨م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ«هˆ†مپ‹م‚Œم‚‹م€‚ن¸،館مپ®é€£çµ،مپ¯م€په‹•مپڈو©éپ“م‚’ن½µè¨مپ—مپں連çµ،é€ڑ路(ن¸ه¤®éƒ¨مپ¯ه‡؛ç™؛م€په¤–هپ´مپ¯هˆ°ç€مپ®ن¸€و–¹é€ڑè،Œï¼‰م‚’هˆ©ç”¨مپ™م‚‹[و³¨é‡ˆ 4][56]çڈ¾هœ¨مپ¯مƒ¯مƒ³مƒ¯مƒ¼مƒ«مƒ‰هٹ ç›ںهگ„社مپŒن½؟用مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ»مپ‹م€پو—¥وœ¬èˆھç©؛مپŒمƒڈمƒ³مƒ‰مƒھمƒ³م‚°مپ™م‚‹هگ„èˆھç©؛ن¼ڑ社م‚„ن¸€éƒ¨مپ®م‚¹م‚«م‚¤مƒپمƒ¼مƒ مپ®هٹ ç›ںèˆھç©؛ن¼ڑ社م‚‚ن½؟用مپ—مپ¦مپ„م‚‹[و³¨é‡ˆ 5]م€‚第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«éڑ£وژ¥مپ—مپ¦مپٹم‚ٹو ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®هˆ©ç”¨م‚‚مپ‚م‚‹م€‚وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®ن¸مپ§مپ¯ه”¯ن¸€م€په±‹و ¹ن»کمپچé§گè»ٹه ´مپ¨ç›´é€ڑé€ڑè·¯مپ«م‚ˆم‚ٹçµگمپ°م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پ雨ه¤©مپ§م‚‚و؟،م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپھمپڈ移ه‹•مپ§مپچم‚‹م€‚

مپھمپٹم€پ64مƒ»65مƒ»66مƒ»67Aمƒ»67Bمƒ»68م‚²مƒ¼مƒˆمپ¯وگن¹—و©‹مپŒه›½ه†…ç·ڑمƒ»ه›½éڑ›ç·ڑمپ§ه…±ç”¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ه›½ه†…ç·ڑمپ§éپ‹ç”¨مپ—مپں飛è،Œو©ںم‚’مپمپ®ه¾Œم€په›½éڑ›ç·ڑمپ§éپ‹ç”¨مپ™م‚‹éڑ›ï¼ˆه›½éڑ›ç·ڑمپ®مپ‚مپ¨مپ«ه›½ه†…ç·ڑمپ®ه ´هگˆم‚‚)مپ«مپ“مپ®م‚²مƒ¼مƒˆم‚’ن½؟用مپ™م‚‹ه ´هگˆمپŒه¤ڑمپ„م€‚ه›½ه†…ç·ڑIم‚²مƒ¼مƒˆمپ¯64م‚²مƒ¼مƒˆمپ®وگن¹—و©‹مپ¨م€پNم‚²مƒ¼مƒˆمپ¯66م€پPم‚²مƒ¼مƒˆمپ¯67Aم€پRم‚²مƒ¼مƒˆمپ¯67Bم€پSم‚²مƒ¼مƒˆمپ¯68مپ®مپم‚Œمپم‚Œمپ®م‚²مƒ¼مƒˆمپ®وگن¹—و©‹مپ¨مپ¤مپھمپŒمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پم‚¹م‚¤مƒ³م‚°م‚²مƒ¼مƒˆم‚’ن½؟用مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§ه›½ه†…ç·ڑم‚¨مƒھم‚¢مپ¨ه›½éڑ›ç·ڑم‚¨مƒھم‚¢م‚’هˆ‡م‚ٹو›؟مپˆمپ¦éپ‹ç”¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ¾مپںم€پ65م‚²مƒ¼مƒˆمپ®وگن¹—و©‹مپ¯م€په›½ه†…ç·ڑمپ¯هˆ°ç€مپ®مپ؟مپ§ه…±ç”¨مپ§مپچم‚‹و§‹é€ مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ 2007ه¹´مپ«ه¤§è¦ڈو¨،مپھو”¹è£…مپŒè،Œم‚ڈم‚Œم€پمƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼مپ®ه¢—è¨م‚„م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼ه‘¨è¾؛مپ®و”¹è£…مپ¨مپ‚م‚ڈمپ›مپ¦م€پو—¥وœ¬هˆمپ¨مپھم‚‹è‡ھه‹•ه‡؛ه…¥ه›½ç®،çگ†م‚²مƒ¼مƒˆم€ŒJ-BISم€چم‚„م‚¤مƒ³مƒ©م‚¤مƒ³مƒ»م‚¹م‚¯مƒھمƒ¼مƒ‹مƒ³م‚°مپھمپ©مپ®و–°م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒه°ژه…¥مپ•م‚Œمپںمپ»مپ‹م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯هˆمپ®مƒڑمƒƒمƒˆç”¨مƒ›مƒ†مƒ«م‚„م‚مƒƒم‚؛مƒ«مƒ¼مƒ م‚‚è¨مپ‘م‚‰م‚Œمپں[57]م€‚هگŒو™‚مپ«هگ„èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپ®و”¹è£…مƒ»و–°è¨م‚‚è،Œم‚ڈم‚Œم€پو—¥وœ¬èˆھç©؛مپŒو—¥وœ¬وœ€ه¤§مپ®ç´„4,000ه¹³و–¹مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®é¢ç©چم‚’وŒپمپ¤مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸م‚’م‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ•مپ›مپں[و³¨é‡ˆ 6]م€‚هگŒمپکمƒ¯مƒ³مƒ¯مƒ¼مƒ«مƒ‰هٹ ç›ںèˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®م‚مƒ£م‚»م‚¤مƒ‘م‚·مƒ•م‚£مƒƒم‚¯èˆھç©؛م‚„م‚«مƒ³م‚؟م‚¹èˆھç©؛[59]م€پمƒپمƒ£م‚¤مƒٹم‚¨م‚¢مƒ©م‚¤مƒ³م‚‚و–°مپ—مپ„مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸م‚’م‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ•مپ›مپں[60]م€‚ 2009ه¹´9وœˆمپ«مپ¯م‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆم‚¨مƒھم‚¢مپ®و”¹ن؟®م‚‚è،Œم‚ڈم‚Œم€پمƒ¬م‚¹مƒˆمƒ©مƒ³م‚„ه…چç¨ژه؛—مپھمپ©مپ®و‹،ه¼µم‚’مپ¯مپکم‚پمپ¨مپ—مپںهگ„種è¨ه‚™مپ®ه……ه®ںمپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپںمپ»مپ‹م€پم‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆم‚¨مƒھم‚¢مپ«مپ‚م‚‹و—¥وœ¬èˆھç©؛مپ®مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپ®ه¤§è¦ڈو¨،مپھو”¹ن؟®مپ¨و‹،ه¼µم‚‚è،Œم‚ڈم‚Œمپں[61]م€‚ ç¹په؟™وœںمپ«و·±ه¤œمپ®و»هœ¨م‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹مپŒن¸چ足مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€پ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ç§»è»¢ه‰چمپ¾مپ§و ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒن½؟用مپ—مپ¦مپ„مپںهŒ—هپ´ن»®è¨م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’و”¹è£…مپ—مپ¦م€پ24و™‚é–“هˆ©ç”¨هڈ¯èƒ½مپھو»هœ¨م‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹مپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپں[62][و³¨é‡ˆ 7]م€‚2016ه¹´7وœˆمپ«مپ¯وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®é£²é£ںه؛—مپ§مپ¯هˆمپ®24و™‚é–“ه–¶و¥ه؛—舗مپ¨مپ—مپ¦هگ‰é‡ژه®¶مپŒم‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ—مپں[63]م€‚ 第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ« م‚·مƒ£مƒˆمƒ«مƒگم‚¹ï¼ˆم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é€£çµ،مƒگم‚¹ï¼‰مپ¯م€پهˆ°ç€مƒمƒ“مƒ¼و‹،ه¼µمپ®مپںم‚پم€پè·¯ç·ڑمƒگم‚¹ن¹—é™چه ´مپ«ç§»è»¢مپ—مپ¦مپ„م‚‹   2012ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ24ه¹´ï¼‰م€په¢—هٹ مپŒن؛ˆوƒ³مپ•م‚Œم‚‹و ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社(LCC)مپ®ن¹—م‚ٹه…¥م‚Œمپ«ه¯¾ه؟œمپ—م€په½“و™‚第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®هŒ—هپ´مپ«مپ‚مپ£مپں第5貨物مƒ“مƒ«مپ¨م‚¨مƒ—مƒمƒ³مپ®ن¸€éƒ¨مپ§مپ‚مپ£مپںهœںهœ°مپ¸مپ®ه»؛è¨مپŒè¨ˆç”»مپ•م‚Œمپں[64]م€‚ه»؛è¨مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ¯م€پو–½è¨هˆ©ç”¨و–™م‚’وٹ‘مپˆمپںمپ„LCCهگ„社مپ‹م‚‰مپ®ه»؛è¨è²»وٹ‘هˆ¶مپ«ه¯¾مپ™م‚‹è¦پوœ›مپŒه¼·مپڈم€پهٹ مپˆمپ¦ن¾›ç”¨é–‹ه§‹ه¾Œمپ®ç¶وŒپè²»مپ®ç¸®و¸›مپ«م‚‚考و…®مپ™م‚‹è¨è¨ˆمپ¨مپ•م‚Œمپںم€‚مƒمƒ¼م‚³م‚¹مƒˆمپھو—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«ه»؛è¨مپ®مپںم‚پم€ŒTerminal3مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆم€چمپŒç«‹مپ،ن¸ٹمپ’م‚‰م‚Œم€پهڈ‚هٹ مپ—مپںو—¥ه»؛è¨è¨ˆ[65]م€پ良ه“پ計画م€پPARTY[66] مپ®ن¸‰è€…مپŒهˆ¶ن½œéپژ程مپ‹م‚‰ه¯†وژ¥مپ«é€£وگ؛مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پç„،駄مپھ装飾م‚’وژ’مپ—مپ¦م‚³م‚¹مƒˆم‚’هœ§ç¸®مپ—مپ¤مپ¤م€په»؛物مƒ»م‚µم‚¤مƒ³é،مƒ»èھ؟ه؛¦ه“پمپھمپ©مپ®مƒ‡م‚¶م‚¤مƒ³مپ®هˆ†و–م‚’éپ؟مپ‘مپ¦مپ„م‚‹م€‚مƒ‡م‚¶م‚¤مƒ³مپ¯ن¼ٹ藤直و¨¹مپŒهڈ‚ç”»مپ—م€پهگŒه¹´ه؛¦مپ®م‚°مƒƒمƒ‰مƒ‡م‚¶م‚¤مƒ³è³مپ§مپ¯é«کمپ„è©•ن¾،م‚’هڈ—مپ‘م€په›½ه†…ç©؛و¸¯هˆمپ®é‡‘è³م‚’هڈ—è³مپ—مپ¦مپ„م‚‹[9]م€‚ 2015ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ27ه¹´ï¼‰4وœˆ8و—¥ن¾›ç”¨é–‹ه§‹م€‚LCCه°‚用ç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¨مپ—مپ¦و©ں能مپ™م‚‹مپŒم€پن¾ç„¶مپ¨مپ—مپ¦ن»–مپ®م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’ç™؛ç€مپ™م‚‹LCCم‚‚هکهœ¨مپ™م‚‹م€‚ه½“ç©؛و¸¯مپ®و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ§مپ¯ه”¯ن¸€ه°‚用مپ®ç©؛و¸¯é€£çµ،鉄éپ“مپ®é§…مپŒمپھمپڈم€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…(وˆگ田第2مƒ»ç¬¬3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼‰مپŒوœ€ه¯„م‚ٹ駅مپ¨مپھم‚‹م€‚مپھمپٹم€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®وœ€هŒ—端部مپ‹م‚‰ه°‚用é€ڑè·¯مپ§300مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ه…ˆمپ«è¨مپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ‹م‚‰مپ®ç§»ه‹•مپ¯مپ“مپ®ه°‚用é€ڑè·¯مپ«م‚ˆم‚‹ه¾’و©مپ®مپ؟مپ¨مپھمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€په‹•مپڈو©éپ“مپ¯و•´ه‚™مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„م€‚第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ‹م‚‰مپ®ç„،و–™م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ¯ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هگŒو§کم‚·مƒ£مƒˆمƒ«مƒگم‚¹مپ®مپ؟مپ§مپ‚م‚‹م€‚ ه‡؛ç™؛مƒ»هˆ°ç€ه®¢مپŒمپ¨م‚‚مپ«هگŒم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®2éڑژم‚’é€ڑè،Œمپ™م‚‹مپںم‚پم€په؛ٹمپ®ه‹•ç·ڑو،ˆه†…è،¨ç¤؛مپŒو–°مپںمپ«ه°ژه…¥مپ•م‚Œمپںم€‚陸ن¸ٹ競وٹ€ه ´م‚’و¨،مپ—مپںé’色(ه‡؛ç™؛)مپ¨èµ¤èŒ¶è‰²ï¼ˆهˆ°ç€ï¼‰مپ®م‚´مƒ مƒپمƒƒمƒ—مƒˆمƒ©مƒƒم‚¯مپ§è‰²هˆ†مپ‘مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[67]م€‚ 第1مƒ»ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯ن¸€éƒ¨م‚’除مپچ23و™‚مپ§é–‰é¤¨مپ™م‚‹مپŒم€په½“م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯ه…¬ه…±ن؛¤é€ڑو©ںé–¢مپ®ه§‹ç™؛م€پوœ€çµ‚ن¾؟ه‰چمپ®م‚؟م‚¯م‚·مƒ¼م‚„è‡ھه®¶ç”¨è»ٹمپ§مپ®ç§»ه‹•م‚„م€پمƒ›مƒ†مƒ«مپ§مپ®ه‰چو³ٹم‚„ه¾Œو³ٹمپŒمپ§مپچمپھمپ„ن¹—ه®¢مپ®مپںم‚پمپ«م€پ2éڑژمپ®ç©؛و¸¯و،ˆه†…و‰€م€پمƒ•مƒ¼مƒ‰م‚³مƒ¼مƒˆم€پمƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚¤مƒ³م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼ه‘¨è¾؛م€پن؟ه®‰و¤œوں»ه ´ه‰چمپ¾مپ§مپ®م‚¨مƒھم‚¢م‚’24و™‚間解و”¾مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپھمپٹم€پمƒ•مƒ¼مƒ‰م‚³مƒ¼مƒˆمپ®مƒ†مƒٹمƒ³مƒˆمپ¯هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦21و™‚مپ«é–‰ه؛—م€پمپمپ®ن»–ه؛—舗م‚‚21و™‚مپ«ه–¶و¥çµ‚ن؛†مپ™م‚‹مپŒم€پ2023ه¹´مپ«و–°è¦ڈه‡؛ه؛—مپ—مپںو¾ه±‹مپŒ24و™‚é–“ه–¶و¥مپ—مپ¦مپ„م‚‹[68]م€‚مƒ•مƒ¼مƒ‰م‚³مƒ¼مƒˆمپ¨م‚²مƒ¼مƒˆمƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپ«مپ¯ç„،هچ°è‰¯ه“پ製مپ®م‚½مƒ•م‚،مƒ¼مƒ™مƒ³مƒپم‚’ه°ژه…¥مپ—مپں[69]م€‚ LCCه°‚用م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨مپ„مپ†و€§è³ھن¸ٹم€پèˆھç©؛ن¼ڑ社م‚„م‚¯مƒ¬م‚¸مƒƒمƒˆم‚«مƒ¼مƒ‰ن¼ڑه“،هگ‘مپ‘مپ®ç©؛و¸¯مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپھمپ©مپ®و–½è¨م‚„م€پن¸ٹç´ڑم‚¯مƒ©م‚¹م‚‚مپ—مپڈمپ¯èˆھç©؛ن¼ڑ社مƒم‚¤مƒ¬مƒ¼م‚¸مپ®ن¸ٹç´ڑن¼ڑه“،هگ‘مپ‘مپ®ه„ھه…ˆمƒ¬مƒ¼مƒ³مپھمپ©مپ¯هکهœ¨مپ—مپھمپ„م€‚è‡ھه‹•ه‡؛ه…¥ه›½ç®،çگ†م‚²مƒ¼مƒˆم‚‚è¨ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚‰مپڑم€پè¨ç½®ن؛ˆه®ڑم‚‚مپھمپ„[70]م€‚مپ¾مپںمƒ¬مƒ³م‚؟م‚«مƒ¼م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼م‚‚مپھمپ„م€‚2019ه¹´ï¼ˆن»¤ه’Œه…ƒه¹´ï¼‰9وœˆ5و—¥مپ®هˆ°ç€مƒمƒ“مƒ¼مپ®و‹،ه¼µمپ«م‚ˆم‚ٹه®…é…چن¾؟هڈ–و‰±م‚«م‚¦مƒ³م‚؟مƒ¼مپŒè¨ç½®مپ•م‚Œمپںم€‚ 2022ه¹´2وœˆï¼ˆن»¤ه’Œ3ه¹´ï¼‰مپ«مپ¯م€پéڑ£وژ¥مپ™م‚‹ç¬¬5貨物مƒ“مƒ«م‚’و’¤هژ»مƒ»ç§»è»¢مپ®مپ†مپˆم€پè·،هœ°مپ«م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«م‚’ه¢—築م€‚11ن¸‡ه¹³و–¹مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ«و‹،ه¼µمپ•م‚Œم€په¹´é–“م‚مƒ£مƒ‘م‚·مƒ†م‚£مپ¯1,500ن¸‡ن؛؛مپ¨مپھمپ£مپں[71][72]م€‚

مƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚¸م‚§مƒƒمƒˆه°‚用م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«2012ه¹´3وœˆم€پ首都هœڈهˆمپ®مƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚¸م‚§مƒƒمƒˆه°‚用م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپŒéپ‹ç”¨م‚’é–‹ه§‹مپ—مپں[73]م€‚ن»–مپ®م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨مپ¯é›¢م‚Œمپںه ´و‰€مپ«مپ‚م‚ٹم€پمƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚¸م‚§مƒƒمƒˆو©ںمپ§وˆگç”°ç©؛و¸¯م‚’هˆ©ç”¨مپ™م‚‹ه ´هگˆم€په‡؛ه…¥ه›½م‚„ç¨ژé–¢مپھمپ©مپ®و‰‹ç¶ڑمپچم‚’م€پمƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚¸م‚§مƒƒمƒˆمƒ—مƒ©م‚¤مƒ™مƒ¼مƒˆم‚¸م‚§مƒƒمƒˆه°‚用م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ§è،Œمپˆم‚‹م€‚ç©؛و¸¯و–½è¨ن½؟用و–™مپ¯1و©ںمپ‚مپںم‚ٹ30ن¸‡ه††ï¼ˆ2025ه¹´و™‚点)مپ¨مپھمپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پهˆ¥é€”ç€é™¸و–™م‚„é§گو©ںو–™م‚’و”¯و‰•مپ†م€‚ م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و–½è¨ن½؟用و–™ه›½éڑ›ç·ڑ(ه‡؛ç™؛مپ®مپ؟)مƒ»ه›½ه†…ç·ڑو—…ه®¢مپ«ه¯¾مپ—م€پç©؛و¸¯ن½؟用و–™مپ¨مپ—مپ¦م€پو—…ه®¢م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و–½è¨ن½؟用و–™ï¼ˆPSFC)م€پو—…ه®¢ن؟ه®‰م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و–™ï¼ˆPSSC)م‚’م€پèˆھç©؛هˆ¸مپ®ç™؛هˆ¸مپ®éڑ›مپ«هگˆç®—ه¾´هڈژمپ—مپ¦مپ„م‚‹[74]م€‚ه¾“و¥مپ¯ه›½ه†…ç·ڑو—…ه®¢مپ«ه¯¾مپ—مپ¦مپ¯ç„،و–™مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پ2015ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ27ه¹´ï¼‰4وœˆ8و—¥مپ®ç¬¬3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ«ن¼´مپ„م€په›½ه†…ç·ڑمپ§م‚‚ه¾´هڈژمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«مپھمپ£مپں[75]م€‚ ن¸‹è،¨مپ®و–™é‡‘مپ¯2024ه¹´9وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰éپ©ç”¨مپ®é‡‘é،چ[76]م€‚

مپھمپٹم€پ1978ه¹´مپ®é–‹و¸¯ه½“هˆمپ®و—…ه®¢و–½è¨ن½؟用و–™مپ¯م€په‡؛ç™؛مپ«éڑ›مپ—مپ¦ه¤§ن؛؛1000ه††م€پهگن¾›500ه††مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپں[77]م€‚ ه•†و¥و–½è¨ه؛—舗  ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ§مپ‚م‚ٹم€پمپ»مپ‹مپ®ه›½ه†…مپ®ه¤§ه‹ه•†و¥و–½è¨مپ¨و¯”較مپ—مپ¦1ه؛—舗مپڑمپ¤مپ¯ه°ڈè¦ڈو¨،مپھه؛—舗é¢ç©چمپ§مپ‚م‚ٹمپھمپŒم‚‰م€په¤ڑمپڈمپ®ه؛—مپ§هچکن¾،مپ®é«کمپ„وœ‰هگچمƒ–مƒ©مƒ³مƒ‰ه“پم‚’هڈ–م‚ٹو‰±مپ£مپ¦مپ„م‚‹مپںم‚پم€پم‚·مƒ§مƒƒمƒ”مƒ³م‚°م‚»مƒ³م‚؟مƒ¼مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پ2015ه¹´ه؛¦مپ«1,169ه„„ه††مپ®ه£²ن¸ٹهڈژه…¥مپŒمپ‚م‚ٹم€پو—¥وœ¬ن¸€مپ®ه£²ن¸ٹé«کمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹[6][78]م€‚ و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®éهˆ¶é™گم‚¨مƒھم‚¢مپ¨هˆ¶é™گم‚¨مƒھم‚¢ï¼ˆه‡؛ه›½ه¯©وں»م‚’و¸ˆمپ¾مپ›مپںن؛؛مپ®مپ؟مپŒهˆ©ç”¨مپ§مپچم‚‹م‚¨مƒھم‚¢ï¼‰مپ«مپ¯م€پ飲é£ںه؛—مپ¨و›¸ه؛—مƒ»مپ؟م‚„مپ’物ه±‹مپھمپ©مپ®هگ„種ه£²ه؛—مپŒمƒ†مƒٹمƒ³مƒˆمپ¨مپ—مپ¦ç§»ه‹•ن½“é€ڑن؟،ن؛‹و¥è€…(MNO)مپ®ه›½éڑ›مƒمƒ¼مƒںمƒ³م‚°ه¯¾ه؟œمپ®وگ؛ه¸¯é›»è©±مپ®مƒ¬مƒ³م‚؟مƒ«م€پمƒ‰م‚³مƒ¢مƒ»auمƒ»م‚½مƒ•مƒˆمƒگمƒ³م‚¯مپ®è²©ه£²ن»£çگ†ه؛—م‚„م€پوœ‰و–™مپ®م‚¨م‚¢مƒمƒ¼مƒˆمƒ©م‚¦مƒ³م‚¸ï¼ˆوŒ‡ه®ڑمپ•م‚Œمپںم‚¯مƒ¬م‚¸مƒƒمƒˆم‚«مƒ¼مƒ‰ن¼ڑه“،مپ®ç™؛ç€ن¾؟هˆ©ç”¨و™‚مپ¯ç„،و–™ï¼‰مپھمپ©مپŒمپ‚م‚‹ï¼ˆç¬¬3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’除مپڈ)م€‚ ه¾Œè؟°مپ®ه…¬ه…±و©ںé–¢م‚’除مپ„مپںم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و–½è¨مپ¨مپ—مپ¦م€پمƒ“م‚¸مƒچم‚¹م‚»مƒ³م‚؟مƒ¼م€پé£ںو–™ه“پم‚„و—¥ç”¨ه“پç‰مپ®è²©ه£²ه؛—مپ¨مپ—مپ¦م€پهگ„م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ه†…مپ®éهˆ¶é™گم‚¨مƒھم‚¢مپ«NAAمپ«م‚ˆم‚‹م‚³مƒ³مƒ“مƒ‹م‚¨مƒ³م‚¹م‚¹مƒˆم‚¢ه‹ه£²ه؛—مپŒو•°مپ‹و‰€مپ‚م‚‹[و³¨é‡ˆ 8]م€‚مپ¾مپںم€پوˆگç”°ç©؛و¸¯é§…م€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مپ«مپ¯مپم‚Œمپم‚Œé§…ه£²ه؛—(KIOSK)م‚‚مپ‚م‚‹م€‚ ه‡؛ه›½ه¯©وں»ï¼ˆو±ن؛¬ه‡؛ه…¥ه›½هœ¨ç•™ç®،çگ†ه±€وˆگç”°ç©؛و¸¯و”¯ه±€ï¼‰ه¾Œمپ¯م€پوگن¹—ه®¢م‚„èˆھç©؛ن¼ڑ社م€په؛—舗مپ®é–¢ن؟‚者مپھمپ©مپ—مپ‹ه…¥م‚Œمپھمپ„هˆ¶é™گهŒ؛هںںمپ§مپ‚م‚‹م€‚2005ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ17ه¹´ï¼‰ن»¥é™چمپ®و”¹è£…مپ«م‚ˆم‚ٹم€پ第1مƒ»ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨م‚‚مپ«م€پمپ•مپھمپŒم‚‰è،—ن¸مپ®م‚·مƒ§مƒƒمƒ”مƒ³م‚°مƒ¢مƒ¼مƒ«مپ®م‚ˆمپ†مپھه›½ه†…ه¤–مپ®مƒ•م‚،مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مƒ–مƒ©مƒ³مƒ‰مپ®مƒ–مƒ†م‚£مƒƒم‚¯م‚„م€پDFSمپھمپ©مپ«م‚ˆم‚‹ه…چç¨ژه؛—è،—مپŒه؛ƒمپŒمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚و—¥وœ¬مپ®ç§ںç¨ژمپŒèھ²مپ•م‚Œم‚‹é…’(酒ç¨ژ)مƒ»ç…™èچ‰ï¼ˆمپںمپ°مپ“ç¨ژ)مƒ»ç‰©ه“پمپ«èھ²مپ•م‚Œم‚‹و¶ˆè²»ç¨ژمƒ»ه¤–ه›½è£½ه“پمپ«èھ²مپ•م‚Œم‚‹é–¢ç¨ژمپŒم€په‡؛ç™؛مپ®هˆ¶é™گم‚¨مƒھم‚¢مپ§مپ¯ه…چç¨ژمپ•م‚Œم‚‹مپںم‚پم€په¤§ه‹¢مپ®è²·مپ„物ه®¢مپ§è³‘م‚ڈمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ¾مپںم€پهŒ–粧ه®¤م‚„وœ‰و–™مپ®مƒھمƒ•مƒ¬مƒƒم‚·مƒ¥مƒ«مƒ¼مƒ (ن»®çœ ه®¤مƒ»م‚·مƒ£مƒ¯مƒ¼مƒ«مƒ¼مƒ )م€پم‚مƒƒم‚؛مƒ«مƒ¼مƒ (第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®مپ؟)م€پ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’除مپ„مپ¦م€پمƒ—مƒ©م‚¤م‚ھمƒھمƒ†م‚£مƒ»مƒ‘م‚¹مپ¨مپ„مپ£مپںهگ„種م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و–½è¨م‚‚ç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚وگن¹—هڈ£ن»کè؟‘مپ«مپ¯م€پهگ„èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ¾مپںم€پمپ»مپ‹مپ®ه›½ه†…ç©؛و¸¯مپ¨هگŒو§کمپ«م€پم‚مƒ¨م‚¹م‚¯é¢¨مپ®ه°ڈه‹ه£²ه؛—مپ¨م‚¤مƒ¼مƒˆم‚¤مƒ³م‚¹م‚؟مƒ³مƒ‰م‚’ه…¼مپه‚™مپˆمپںم‚²مƒ¼مƒˆمƒ©م‚¦مƒ³م‚¸ه؛—舗(BLUE SKYمپھمپ©ï¼‰م‚‚مپ‚م‚ٹم€پوگن¹—ç›´ه‰چمپ¾مپ§هˆ©ç”¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚ 第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هچ—م‚¦م‚£مƒ³م‚°مپ®و”¹è£…مپ«هگˆم‚ڈمپ›مپ¦م€په‡؛ه›½ه¾Œمپ®هˆ¶é™گم‚¨مƒھم‚¢ï¼ˆهŒ—م‚¦م‚£مƒ³م‚°مپ®و—…ه®¢م‚‚هˆ©ç”¨مپ§مپچم‚‹ï¼‰مپ«م€په…چç¨ژه؛—مƒ¢مƒ¼مƒ«م€Œnarita nakamiseم€چ[79] مپŒم‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ—مپںم€‚2007ه¹´مپ«مپ¯م€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®ه‡؛ه›½ه¾Œمپ®هˆ¶é™گم‚¨مƒھم‚¢مپ«م€پم€Œnarita nakamiseم€چم‚ˆم‚ٹم‚‚ç´„1.4ه€چه؛ƒمپ„5,000m2مپ®ه؛—舗é¢ç©چم‚’وŒپمپ¤ه…چç¨ژه؛—مƒ¢مƒ¼مƒ«م€Œمƒٹمƒھم‚؟5ç•ھè،—م€چ[80] مپŒم‚ھمƒ¼مƒ—مƒ³مپ—مپںم€‚مپھمپٹم€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯وœ¬é¤¨مپ مپ‘مپ§مپھمپڈم€پم‚µمƒ†مƒ©م‚¤مƒˆمپ«م‚‚ه…چç¨ژه؛—م‚„مƒ•م‚،مƒƒم‚·مƒ§مƒ³مƒ–مƒ©مƒ³مƒ‰مپ®مƒ–مƒ†م‚£مƒƒم‚¯م€پو›¸ه؛—م‚„مƒ¬م‚¹مƒˆمƒ©مƒ³مپھمپ©مپ®ه؛—舗م‚„ه¤–貨ن¸،و›؟ه°‚é–€مپ®ه‡؛ه¼µو‰€çھ“هڈ£م€پèˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®مƒ©م‚¦مƒ³م‚¸مپŒمپ‚م‚‹م€‚

éٹ€è،Œçھ“هڈ£éٹ€è،Œمپ®و”¯ه؛—çھ“هڈ£مپ¨مپ—مپ¦م€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ه†…مپ«هچƒè‘‰éٹ€è،Œوˆگç”°ç©؛و¸¯و”¯ه؛—مپŒه…¥ه±…مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ“مپ®مپ»مپ‹م€پمپ؟مپڑمپ»éٹ€è،Œمƒ»ن؛¬è‘‰éٹ€è،Œمپھمپ©مپ®ه¤–貨ن¸،و›؟ه°‚é–€مپ®ه‡؛ه¼µو‰€çھ“هڈ£م€په…¥ه›½و™‚مپ®و±ن؛¬ç¨ژé–¢مپ§مپ®é–¢ç¨ژه‡؛ç´چ(ç´چç¨ژ)مپ«و¥ه‹™مپŒé™گم‚‰م‚Œم‚‹مپ؟مپڑمپ»éٹ€è،Œمپ®و´¾ه‡؛و‰€و‰±مپ„مپ®çھ“هڈ£مپŒم€پç¨ژé–¢و¤œوں»ه ´ه†…مپ«ç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[81] ATMم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«ه†…مپ®è¤‡و•°ç®‡و‰€مپ§م€پن¸‰èڈ±UFJéٹ€è،Œم€پن¸‰ن؛•ن½ڈهڈ‹éٹ€è،Œم€پمپ؟مپڑمپ»éٹ€è،Œم€پهچƒè‘‰éٹ€è،Œم€پن؛¬è‘‰éٹ€è،Œم€پم‚†مپ†مپ،م‚‡éٹ€è،Œم€پم‚»مƒ–مƒ³éٹ€è،Œï¼ˆçœ‹و؟مپ¯م€ŒSEVEN BANKم€چè،¨è¨ک)م€پم‚¤م‚ھمƒ³éٹ€è،Œمپ®ATMمپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ¾مپںم€پJRو±و—¥وœ¬مپ®ç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مƒ»وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مپ®م‚³مƒ³م‚³مƒ¼م‚¹مپ§مپ¯مƒ“مƒ¥مƒ¼م‚«مƒ¼مƒ‰ATMمپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ مپ“مپ®مپ†مپ،م€پوµ·ه¤–ç™؛è،Œمپ®ATMم‚«مƒ¼مƒ‰م‚„م‚¯مƒ¬م‚¸مƒƒمƒˆم‚«مƒ¼مƒ‰مپ«م‚ˆم‚‹çڈ¾é‡‘ه¼•مپچه‡؛مپ—مƒ»و®‹é«کç…§ن¼ڑهˆ©ç”¨مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ¨ç£پو°—م‚¹مƒˆمƒ©م‚¤مƒ—م‚«مƒ¼مƒ‰مپ®è¨ک録و–¹ه¼ڈمپŒéپ•مپ„م€پمپم‚Œمپ«ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹م‚«مƒ¼مƒ‰مƒھمƒ¼مƒ€مƒ¼مپ®و©ںو¢°مپŒم€په¾“ه‰چمپ¯م‚†مپ†مپ،م‚‡éٹ€è،Œï¼ˆو—§ï¼ڑ郵ن¾؟貯金)ATMمپ مپ‘مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پمپ®مپ،مپ«هگ„è،Œمپ®ATMمپŒه¯¾ه؟œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ن؛¬è‘‰éٹ€è،Œمپھمپ©ن¸€éƒ¨مپ¯م€پé€ڑه¸¸مپ®ه›½ه†…金èچو©ںé–¢هگ‘مپ‘ATMمپ¨مپ¯هˆ¥مپ«م€پوµ·ه¤–ç™؛è،Œم‚«مƒ¼مƒ‰ه°‚用ATMم‚’هˆ¥é€”è¨ç½®مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ 2009ه¹´9وœˆمپ‹م‚‰مپ¯م€پم‚»مƒ–مƒ³éٹ€è،Œمپ«م‚ˆم‚ٹه‡؛ه›½ه¾Œمپ®هˆ¶é™گهŒ؛هںںه†…مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯ه›½ه†…هˆمپ¨مپھم‚‹ATMمپŒè¨ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ç©؛و¸¯مپٹم‚ˆمپ³م‚»مƒ–مƒ³-م‚¤مƒ¬مƒ–مƒ³ه؛—ه†…مپھمپ©ه¸‚ن¸مپ«è¨ç½®مپ®و©ں種مپ¨وڈگوگ؛金èچو©ںé–¢مپھمپ©مپ®و،ن»¶مپ¯هگŒن¸€مپ§مپ‚م‚‹م€‚و—¥وœ¬ه††مپ§مپ®ه¼•مپچه‡؛مپ—مپŒهڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚‹مپŒم€په¤–ç‚؛و³•مپ®وٹµè§¦ï¼ˆ100ن¸‡ه††ç›¸ه½“é،چن»¥ن¸ٹمپ®çڈ¾é‡‘م‚’وŒپمپ،ه‡؛مپ™ه ´هگˆمپ¯ç¨ژé–¢مپ§وگ؛è،Œه“پ申ه‘ٹم‚’مپ™م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹ï¼‰م‚’éپ؟مپ‘م‚‹و„ڈه›³مپ‹م‚‰م€پ1ه›مپ®و“چن½œمپ§مپ¯3ن¸‡ه††مپ¾مپ§مپ—مپ‹ه¼•مپچه‡؛مپ—مپŒمپ§مپچمپھمپ„م€‚ 郵ن¾؟é–¢ن؟‚2013ه¹´7وœˆ1و—¥م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯éƒµن¾؟ه±€مپ®ه»ƒه±€مپ«مپ¨م‚‚مپھمپ„م€پç®،轄مپŒوˆگ田郵ن¾؟ه±€مپ¸ç§»ç®،مپ•م‚Œم€پوˆگ田郵ن¾؟ه±€ ç©؛و¸¯ç¬¬1و—…ه®¢مƒ“مƒ«ه†…هˆ†ه®¤م€پç©؛و¸¯ç¬¬2و—…ه®¢مƒ“مƒ«ه†…هˆ†ه®¤مپŒè¨ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«مپ¯éƒµن¾؟مƒم‚¹مƒˆمپ®مپ؟è¨ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ 貨物م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ« 2019ه¹´çڈ¾هœ¨م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ه›½éڑ›èˆھç©؛貨物مپ®هڈ–و‰±é‡ڈمپ¯é¦™و¸¯م€پن¸ٹوµ·وµ¦و±م€پن»په·م€پهڈ°و¹¾و،ƒهœ’مپ«و¬،مپ„مپ§م‚¢م‚¸م‚¢5ن½چمپ®هœ°ن½چم‚’هچ م‚پم‚‹م€‚é–‹و¸¯ه½“و™‚مپ¯ç¬¬1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°و¨ھمپ«é›†ن¸مپ—مپ¦è²¨ç‰©مƒ“مƒ«مپŒç½®مپ‹م‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒم€پèˆھç©؛貨物需è¦پمپ®ه¢—هٹ مپ«ه¯¾ه؟œمپ—مپ¦ن؛”وœˆé›¨ه¼ڈمپ«و‹،ه¼µم‚’ç¶ڑمپ‘مپںم€‚第ن¸€è²¨ç‰©هœ°هŒ؛مپ¨ç¬¬ه››è²¨ç‰©ن¸ٹه±‹مپ¨ç¬¬ن¸ƒè²¨ç‰©ن¸ٹه±‹م€پ第ن؛”貨物ن¸ٹه±‹م€پç©؛هچ—貨物هœ°هŒ؛م€پو•´ه‚™هœ°هŒ؛وڑ«ه®ڑ貨物ن¸ٹه±‹مپھمپ©مپ«م€پJALم‚«مƒ¼م‚´م€پANAم‚«مƒ¼م‚´م€پو—¥وœ¬è²¨ç‰©èˆھç©؛م€پهگ„مƒ•م‚©مƒ¯مƒ¼مƒ€مƒ¼مپھمپ©مپ®è²¨ç‰©مƒ“مƒ«مپŒç‚¹هœ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚貨物هœ°هŒ؛ه†…مپ«مپ¯ه‹¤ه‹™è€…م‚„مƒ‰مƒ©م‚¤مƒگمƒ¼مپ®مپںم‚پمپ«م‚³مƒ³مƒ“مƒ‹م‚¨مƒ³م‚¹م‚¹مƒˆم‚¢ï¼ˆمƒ•م‚،مƒںمƒھمƒ¼مƒمƒ¼مƒˆï¼‰م‚‚è¨ç½®ï¼ˆç¬¬ن¸€è²¨ç‰©هœ°هŒ؛第2貨物مƒ“مƒ«ه†…)مپ•م‚Œم€پ第ن¸ƒè²¨ç‰©ه‰چمƒˆمƒ©مƒƒم‚¯ه¾…و©ںه ´مپ«م‚‚م‚³مƒ³مƒ“مƒ‹م‚¨مƒ³م‚¹م‚¹مƒˆم‚¢مپŒè¨ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپ»مپ‹م€پم‚¬م‚½مƒھمƒ³م‚¹م‚؟مƒ³مƒ‰م‚‚è¨ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ و–½è¨è¦ڈو¨،م‚’مپ™مپ¹مپ¦هگˆم‚ڈمپ›م‚‹مپ¨20.2ن¸‡ه¹³و–¹مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®è¦ڈو¨،م‚’وŒپمپ،م€پ相و¬،مپگو‹،ه¼µمپ®çµگوœم€په¹´é–“240ن¸‡مƒˆمƒ³مپ®هڈ–م‚ٹو‰±مپ„مپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھمپ£مپںمپŒم€پوڑ«ه®ڑو»‘èµ°è·¯مپ®ه»¶ن¼¸ه·¥ن؛‹مپ®ه®Œوˆگمپ«è‡¨مپ؟م€پمپ•م‚‰مپ«هڈ–و‰±é‡ڈم‚’ه¢—م‚„مپ™مپںم‚پمپ«çڈ¾هœ¨م‚‚و‹،ه¼µه·¥ن؛‹مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚م€Œè²¨ç‰©ç®،çگ†مƒ“مƒ«م€چمپ®و—¥وœ¬è²¨ç‰©èˆھç©؛ن؛‹ه‹™و‰€مپ¯2011ه¹´ن¸مپ«مپ™مپ¹مپ¦é€€هژ»مپ—م€پçڈ¾هœ¨مپ¯NCAو•´ه‚™مƒڈمƒ³م‚¬مƒ¼ن»که±و£ںمپ«ç§»è»¢مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ 2017ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ29ه¹´ï¼‰مپ®è¼¸ه‡؛é،چمپ¯12ه…†2,444ه„„ه††م€پ輸ه…¥é،چمپ¯11ه…†3,131ه„„ه††مپ¨[82]م€پ金é،چمƒ™مƒ¼م‚¹مپ§مپ¯و—¥وœ¬ن¸€مپ®è²؟وک“و¸¯مپ§مپ‚م‚‹[83]م€‚輸ه‡؛ه…¥ه“پç›®مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پé›»هگ部ه“پمƒ»é›»هگو©ںه™¨مƒ»هŒ»è–¬ه“پمپھمپ©م€پ軽é‡ڈمپ§é«کن»کهٹ ن¾،ه€¤مپ®ç‰©ه“پمپŒن¸ه؟ƒمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚

مپ¾مپںم€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¯مƒم‚°مƒمپھمپ©éڑن»‹é،مپ®è¼¸ه…¥é€ڑé–¢مپŒه¤ڑمپڈم€Œوˆگç”°و¼پو¸¯م€چمپ®هˆ¥هگچمپŒمپ‚م‚‹[6][84](ه¹³وˆگ29ه¹´م€پ3ن¸‡7,508مƒˆمƒ³[82])م€‚ 給و²¹و–½è¨ç™؛ç€ه›و•°مپŒه¤ڑمپ„ن¸ٹمپ«é•·è·é›¢ç·ڑمپ®ه‰²هگˆمپŒه¤ڑمپ„وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¯èˆھç©؛燃و–™مپ®هڈ–م‚ٹو‰±مپ„و•°é‡ڈمپŒه¤ڑمپ„مپںم‚پم€پهچƒè‘‰و¸¯مپ§èچ·وڈڑمپ’مپ—مپں燃و–™م‚’46.9م‚مƒمƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«[85]مپ«هڈٹمپ¶مƒ‘م‚¤مƒ—مƒ©م‚¤مƒ³مپ§ç©؛و¸¯مپ«ç§»é€پمپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€په›½ه†…ه”¯ن¸€مپ®ن؛‹ن¾‹مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹[86][87]م€‚ç©؛و¸¯مپ«é€پم‚‰م‚Œمپںèˆھç©؛燃و–™مپ¯م€Œçµ¦و²¹م‚»مƒ³م‚؟مƒ¼م€چمپ®م‚؟مƒ³م‚¯مپ«è²¯è”µمپ•م‚Œم€په¤ڑمپڈمپ®ه ´هگˆمپ¯مپ•م‚‰مپ«مپمپ“مپ‹م‚‰مƒڈم‚¤مƒ‰مƒ©مƒ³مƒˆé…چç®،مپ«م‚ˆم‚ٹé§گو©ںم‚¹مƒمƒƒمƒˆمپ¾مپ§ه±ٹمپ‘م‚‰م‚Œم€پè»ٹن¸،مپ«م‚ˆمپ£مپ¦èˆھç©؛و©ںمپ«وژ¥ç¶ڑمƒ»çµ¦و²¹مپ•م‚Œم‚‹[87]م€‚ 諸般مپ®ن؛‹وƒ…مپ«م‚ˆم‚ٹمƒ‘م‚¤مƒ—مƒ©م‚¤مƒ³و•·è¨مپ¯é–‹و¸¯مپ«é–“مپ«هگˆم‚ڈمپڑم€پ1983ه¹´ï¼ˆوکه’Œ58ه¹´ï¼‰مپ¾مپ§è²¨ç‰©هˆ—è»ٹمپ«م‚ˆم‚‹èˆھç©؛燃و–™مپ®è¼¸é€پمپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپں(وڑ«ه®ڑ輸é€پ)[88]م€‚ 駅م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹و–½è¨ن¸،و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«وژ¥ç¶ڑمپ—مپںوˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مƒ»ç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مپ®و”¹وœه¤–مپ«مپ¯م€ŒSKYLINER&KEISEI INFORMATION CENTER(ن؛¬وˆگمƒˆمƒ©مƒ™مƒ«م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ï¼‰م€چمپ¨م€ŒJR EAST Travel Service Center(مپ³م‚…مپ†مƒˆمƒ©مƒ™مƒ«م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹ï¼‰م€چم€پم€Œمپ؟مپ©م‚ٹمپ®çھ“هڈ£مƒ»وŒ‡ه®ڑه¸هˆ¸ه£²و©ں(JRو±و—¥وœ¬ï¼‰م€چمپŒمپم‚Œمپم‚Œمپ‚م‚‹م€‚SKYLINER&KEISEI INFORMATION CENTERمپ§مپ¯وµ·ه¤–و—…è،Œن؟é™؛مپ®هٹ ه…¥م‚„مƒˆمƒ©مƒ™مƒ¬مƒƒم‚¯م‚¹مپ«م‚ˆم‚‹ه¤–貨ن¸،و›؟م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒهڈ—مپ‘م‚‰م‚Œم‚‹م€‚JR EAST Travel Service Centerمپ§مپ¯é€ڑه¸¸مپ®هˆ‡ç¬¦é،مپ®è³¼ه…¥مپ«هٹ مپˆم€پè¨ھو—¥ه¤–ه›½ن؛؛مپŒوµ·ه¤–مپ§è³¼ه…¥هڈ¯èƒ½مپھم€Œم‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³مƒ¬مƒ¼مƒ«مƒ‘م‚¹م€چé،مپ®ه®ںهˆ¸ه¼•مپچو›؟مپˆم‚„م€ŒSuica & NE'Xم€چمپ®ç™؛ه£²م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ ç©؛و¸¯ه†…مƒ›مƒ†مƒ«ç©؛و¸¯ه†…مƒ›مƒ†مƒ«مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ه‰چمپ®P2é§گè»ٹه ´و£ںهœ°ن¸‹1éڑژمپ«م€پ24و™‚é–“365و—¥هˆ©ç”¨هڈ¯èƒ½مپھم‚«مƒ—م‚»مƒ«مƒ›مƒ†مƒ«م€Œمƒٹم‚¤مƒ³م‚¢مƒ¯مƒ¼م‚؛وˆگç”°ç©؛و¸¯م€چمپŒ2014ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ26ه¹´ï¼‰مپ«é–‹و¥مپ—مپںم€‚第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ‹م‚‰مپ¯ه¾’و©مپ§3هˆ†-5هˆ†ç¨‹ه؛¦مپ®è·é›¢مپ§مپ‚م‚ٹم€پ雨مپ§م‚‚و؟،م‚Œمپڑمپ«è،Œمپ‘م‚‹م€‚ مپ¾مپں第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«و¨ھمپ«م€Œوˆگç”°م‚¨م‚¢مƒمƒ¼مƒˆمƒ¬م‚¹مƒˆمƒڈم‚¦م‚¹م€چمپŒ2025ه¹´ï¼ˆن»¤ه’Œ7ه¹´ï¼‰3وœˆمپ¾مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پو–°و»‘èµ°è·¯م‚„و–°و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«ه»؛è¨مپ®م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯ه†چ編計画م‚¨مƒھم‚¢م€چمپ«ن½چç½®مپ—مپ¦مپ„م‚‹é–¢ن؟‚مپ‹م‚‰é–‰é¤¨مپ—مپںم€‚ é§گè»ٹه ´P1مƒ»P2مƒ»P3مƒ»P5مپٹم‚ˆمپ³è²¨ç‰©هœ°هŒ؛é§گè»ٹه ´مپ¨مپ„مپ£مپںوœ‰و–™é§گè»ٹه ´مپŒè¨مپ‘م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ¾مپںم€پم‚ھمƒ¼مƒˆمƒگم‚¤ç”¨مپ®é§گè»ٹم‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹م‚‚ç¢؛ن؟مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پéڑœه®³è€…و‰‹ه¸³مپ«م‚ˆم‚‹ه‰²ه¼•م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚‚ه®ںو–½مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ن¸€éƒ¨مپ®é§گè»ٹه ´مپ¯ن؛‹ه‰چمپ«م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒچمƒƒمƒˆمپ§ç”³مپ—è¾¼م‚€مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ§م€په‰²ه¼•م‚‚éپ©ç”¨مپ•م‚Œم‚‹م€‚ مپھمپٹم€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«éڑ£وژ¥مپ—مپ¦مپ„م‚‹P2مپ¯ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨é€£çµ،é€ڑè·¯مپ§ç›´çµگمپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پ雨ه¤©مپ§م‚‚雨مپ«و؟،م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپھمپڈç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ§مپچم€پو–™é‡‘و”¯و‰•مپ„ه‡؛هڈ£مپŒو–°ç©؛و¸¯ICمپ«ç›´çµگمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ه”¯ن¸€مپ®é§گè»ٹه ´مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپھمپٹم€پ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«éڑ£وژ¥م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç›´çµگمپ—مپںé§گè»ٹه ´مپ¯مپھمپ„مپŒم€پP2مپ¾مپ§é›¨ه¤©مپ§م‚‚雨مپ«و؟،م‚Œم‚‹مپ“مپ¨مپھمپڈم‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ§مپچم‚‹م€‚ 諸ه•ڈé،Œéپ‹ç”¨مƒ»ç’°ه¢ƒé¢مپ®ه•ڈé،Œ2008ه¹´م€پNAAمپ¯م€پBو»‘èµ°è·¯مپŒ2,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«هŒ–مپ™م‚‹2010ه¹´ن»¥é™چمپ«ه¹´é–“ç™؛ç€ه›و•°م‚’ه½“و™‚مپ®1.5ه€چمپ«مپ‚مپںم‚‹ه¹´é–“30ن¸‡ه›مپ«مپ™م‚‹è©¦ç®—م‚’م€Œوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯éƒ½ه¸‚مپ¥مپڈم‚ٹوژ¨é€²ن¼ڑè°م€چمپ«وڈگç¤؛مپ—مپںم€‚مپمپ®ه®ںçڈ¾مپ«هگ‘مپ‘مپ¦مپ¯èھ²é،ŒمپŒه±±ç©چمپ—مپ¦مپ„مپں[89]مپŒم€په¹³è،ŒهگŒو™‚離陸م‚„هˆ©ç”¨و™‚é–“ه»¶é•·م‚’ه®¹èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپھمپ©مپ§ه®ںçڈ¾مپŒç›®وŒ‡مپ•م‚Œمپں[90]م€‚مپ“مپ®و§‹وƒ³مپ«مپ¯م€پن¸–ç•Œمپ¨م‚ٹم‚ڈمپ‘و±م‚¢م‚¸م‚¢مپ§مپ®ه›½éڑ›مƒڈمƒ–ç©؛و¸¯مپ¨مپ—مپ¦مپ®هœ°ن½چن½ژن¸‹éک²و¢مپ¨ç«¶ن؛‰هٹ›ه¼·هŒ–م€په®¹é‡ڈن¸چ足緩ه’Œمپ®ç‹™مپ„مپŒمپ‚م‚ٹم€په›½هœںن؛¤é€ڑçœپمپ¨NAAمپ§èƒ½هٹ›ه¢—ه¼·مپ®و¤œè¨ژمپŒمپھمپ•م‚Œمپں[91]م€‚ 2010ه¹´10وœˆ13و—¥مپ«é–‹ه‚¬مپ•م‚Œمپںوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«é–¢مپ™م‚‹ه››è€…هچ”è°ن¼ڑمپ§م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®ه®¹é‡ڈو‹،ه¤§ï¼ˆ30ن¸‡ه›ï¼‰مپ«ن؟‚م‚‹ç¢؛èھچو›¸مپŒç· çµگمپ•م‚Œمپں[92]م€‚NAAمپ¯م€په¹´é–“ç™؛ç€èƒ½هٹ›م‚’وœ€é€ںمپ§2011ه¹´ه؛¦ن¸مپ«25ن¸‡ه›م€پ2012ه¹´ه؛¦ن¸مپ«27ن¸‡ه›م€پ2014ه¹´ه؛¦ن¸مپ«30ن¸‡ه›مپ«و‹،ه¤§مپ•مپ›م‚‹و–¹é‡م‚’ç¤؛مپ—مپں[93]م€‚ مپھمپٹم€په‘¨è¾؛هœ°هںںن½ڈو°‘مپ¸مپ®ç’°ه¢ƒé…چو…®م‚‚ه؟…è¦پمپ§م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ§مپ¯é–‹و¸¯ن»¥و¥م€پن½ڈه®…مپھمپ©مپ®éک²éں³ه·¥ن؛‹مپ«400ه„„ه††è¶…م€پé›»و³¢éڑœه®³ه¯¾ç–مپ«200ه„„ه††è¶…مپھمپ©م€پهگˆè¨ˆ3,200ه„„ه††è¶…مپ®ç’°ه¢ƒه¯¾ç–ن؛‹و¥م‚’ه®ںو–½مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پن»ٹه¾Œم‚‚ه®ںو–½مپ•م‚Œç¶ڑمپ‘م‚‹ن؛ˆه®ڑمپ§مپ‚م‚‹م€‚و³•ه¾‹é¢مپ§م‚‚ه…¬ه…±ç”¨é£›è،Œه ´ه‘¨è¾؛مپ«مپٹمپ‘م‚‹èˆھç©؛و©ں騒éں³مپ«م‚ˆم‚‹éڑœه®³مپ®éک²و¢ç‰مپ«é–¢مپ™م‚‹و³•ه¾‹ï¼ˆé¨’éک²و³•ï¼‰م‚„特ه®ڑç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛èˆھç©؛و©ں騒éں³ه¯¾ç–特هˆ¥وژھç½®و³•ï¼ˆé¨’特و³•م€پن؛‹ه®ںن¸ٹوˆگç”°ç©؛و¸¯م‚’ه¯¾è±،مپ¨مپ—مپں騒éں³هœ°هŒ؛مپ®ن½ڈه®…ç‰مپ®ه»؛è¨م‚’هˆ¶é™گم‚„補ه„ںمپ™م‚‹و³•ه¾‹ï¼‰مپ«هں؛مپ¥مپچم€پç’°ه¢ƒه¯¾ç–م‚’ه®ںو–½مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ 2010ه¹´3وœˆ28و—¥م‚ˆم‚ٹم€پهں؛وœ¬çڑ„مپ«Aو»‘èµ°è·¯م‚’離陸ه°‚用م€پBو»‘èµ°è·¯م‚’ç€é™¸ه°‚用مپ¨مپ™م‚‹ن½؟مپ„هˆ†مپ‘مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚2011ه¹´10وœˆ20و—¥م‚ˆم‚ٹهگŒو™‚離ç€é™¸و–¹ه¼ڈمپŒه°ژه…¥مپ•م‚Œم€پن¸،و»‘èµ°è·¯مپ¨م‚‚離ç€é™¸ن½µç”¨مپ¨مپھمپ£مپں[94]م€‚2012ه¹´10وœˆçڈ¾هœ¨مپ§مپ¯م€پéپ‹èˆھمƒ€م‚¤مƒ¤مپŒمƒ”مƒ¼م‚¯مپ¨مپھم‚‹هچˆه‰چم€پهچˆه¾Œمپ®هگˆè¨ˆç´„2 - 3و™‚間程ه؛¦م€پهگŒو™‚離ç€é™¸مپŒè،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپںمپ مپ—م€پèˆھç©؛ç®،هˆ¶ه®کمپ®ç›®è¦–مپ«م‚ˆمپ£مپ¦èˆھç©؛و©ںمپ®çٹ¶و³پم‚’ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپںم‚پم€پ雨ه¤©مپھمپ©و‚ھه¤©ه€™و™‚مپ«مپ¯هگŒو–¹ه¼ڈمپ§مپ®éپ‹ç”¨مپ¯هپœو¢مپ•م‚Œم‚‹م€‚مپ—مپ‹مپ—م€پ2012ه¹´ه؛¦ن¸مپ«èˆھç©؛و©ںمپ®ç›£è¦–装置مپŒé«که؛¦هŒ–مپ•م‚Œم€پو‚ھه¤©ه€™و™‚مپ§م‚‚هگŒو™‚離ç€é™¸éپ‹ç”¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھمپ£مپں[95]م€‚An-124م€پAn-225م€پم‚¨م‚¢مƒگم‚¹A380مپھمپ©مپ®ه¤§ه‹و©ںم‚„貨物و©ںمپ¯م€پBو»‘èµ°è·¯مپ®é•·مپ•مپŒهچپهˆ†مپ§مپھمپ„مپںم‚پم€پAو»‘èµ°è·¯مپ¸مپ®ç€é™¸مپ¨مپھم‚‹م€‚ه¹´é–“ç™؛ç€و 30ن¸‡ه›هŒ–مپ®مپںم‚پمپ®و–½è¨و•´ه‚™مپ¯م€پن¸ٹè؟°مپ®é€ڑم‚ٹ2015ه¹´3وœˆمپ«ه®Œن؛†مپ—مپ¦مپ„م‚‹[28]م€‚مپ¾مپں騒éں³ه•ڈé،Œمپ‹م‚‰é–‹و¸¯ن»¥و¥م€پو·±ه¤œ23و™‚مپ‹م‚‰ç؟Œوœ6و™‚مپ«مپ‹مپ‘مپ¦مپ®é›¢ç€é™¸م‚’هژںه‰‡ç¦پو¢مپ™م‚‹م€Œه¤œé–“離ç€é™¸هˆ¶é™گم€چ(مپ„م‚ڈم‚†م‚‹â€œé–€é™گâ€ï¼‰مپŒè¨ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپچمپںمپŒم€پ2013ه¹´3وœˆ31و—¥مپ«م€په‡؛ç™؛ç©؛و¸¯مپ«مپٹمپ‘م‚‹و‚ھه¤©ه€™مپھمپ©مپ®èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®هٹھهٹ›مپ§مپ¯ه¯¾ه؟œمپ§مپچمپھمپ„م‚„م‚€م‚’ه¾—مپھمپ„ه ´هگˆمپ«é™گمپ£مپ¦م€پ“門é™گâ€م‚’هچˆه‰چ0و™‚مپ¾مپ§ه»¶é•·مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھمپ£مپں[18][96]م€‚2019ه¹´10وœˆ27و—¥مپ‹م‚‰مپ¯م€پ0و™‚مپ¾مپ§éپ‹ç”¨و™‚é–“مپŒن¼¸مپ³م‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپں[33]م€‚ وˆگç”°ç™؛ç€و مپ¯ç©؛مپچمپŒمپ‚م‚‹م‚‚مپ®مپ®م€پوک¼11و™‚م‚„ه¤•و–¹17و™‚ن»¥é™چمپ®مƒ”مƒ¼م‚¯و™‚é–“ه¸¯مپ¯مپ™مپ§مپ«و؛€و¯مپ¨é›¢ç€é™¸مپŒهپڈهœ¨مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€په¤œ22و™‚هڈ°مپ¯é¨’éں³ه•ڈé،Œمپ‹م‚‰Aو»‘èµ°è·¯مپ¨Bو»‘èµ°è·¯هگ„10ه›مپڑمپ¤م€پ計20ه›مپ¾مپ§مپ®ن¾؟و•°ç™؛ç€هˆ¶é™گم‚’è¨ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پمپمپ®ه½±éں؟مپ§ه¤œ21و™‚هڈ°مپ®ç™؛ç€ه›و•°م‚‚è‡ھن¸»è¦ڈهˆ¶مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[97]م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®هˆ¶ç´„م‚‚مپ‚مپ£مپ¦م€په†چه›½éڑ›هŒ–مپ—24و™‚é–“ç™؛ç€مپ§مپچم‚‹ç¾½ç”°ç©؛و¸¯مپ¸ه®ڑوœںن¾؟م‚’移ç®،مپ™م‚‹ه‹•مپچم‚‚مپ‚م‚‹مپŒ[97]م€پ羽田ç©؛و¸¯مپ®و··é›‘مپ®مپںم‚پم€په¤§ه‹و©ںمپ®ç™؛ç€و مپ«ن½™è£•مپŒمپ‚م‚ٹ貨物و©ںمپ®ç™؛ç€و م‚‚ه¤ڑمپ„وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¨مپ®ه…±هکمپŒé€²م‚“مپ§مپٹم‚ٹم€پو–°مپ—مپ„èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®ه°±èˆھم‚‚進م‚“مپ§مپ„م‚‹م€‚ è¦ه‚™و—©وœمپ«هˆ°ç€مپ™م‚‹مƒگم‚¹مپ§ç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ«ه…¥é¤¨مپ™م‚‹ه ´هگˆ[98]م€پ社ن¼ڑوƒ…ه‹¢و¬،第مپ§مپ¯ه…¥ه ´و™‚مپ«è؛«هˆ†è¨¼وکژو›¸مپ®وڈگç¤؛م‚’و±‚م‚پم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚‹م€‚مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپ«م€پéپژو؟€و´¾مپ®ن¸‰é‡Œه،ڑé—کن؛‰مپŒو²ˆé™هŒ–مپ•م‚Œمپںçڈ¾هœ¨م€پç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«ه†…مپ§ç™؛見مپ•م‚Œم‚‹م€Œن¸چه¯©مپھèچ·ç‰©م€چمپ®ه¤§هچٹمپ¯م€پç½®مپچه؟کم‚Œم‚„و‰€وœ‰è€…مپ®éƒ½هگˆمپ§ç½®مپچمپ£و”¾مپ—مپ«مپ•م‚Œم‚‹م‚‚مپ®مپ§مپ‚م‚ٹم€په¹´é–“100ن»¶è؟‘مپڈه‡؛ه‹•مپ™م‚‹çˆ†ç™؛物ه‡¦çگ†çڈمپ®ه‡؛ه‹•م‚‚م€په¾’هٹ´مپ«çµ‚م‚ڈم‚‹م‚±مƒ¼م‚¹مپŒمپ»مپ¨م‚“مپ©مپ§مپ‚م‚‹م€‚مپ“مپ®مپںم‚پم€پç©؛و¸¯è¦ه‚™éڑٹمپ¯م€Œç©؛و¸¯ه†…مپ§مپ¯èچ·ç‰©مپ‹م‚‰و±؛مپ—مپ¦é›¢م‚Œمپھمپ„مپ§م€چمپ¨م€پو—…è،Œè€…م‚„هˆ©ç”¨è€…مپ«و³¨و„ڈم‚’ن؟ƒمپ—مپ¦مپ„م‚‹[99]م€‚ و´هڈ²و–°ç©؛و¸¯ه»؛è¨مپ®و¤œè¨ژ1960ه¹´ن»£مپ®و—¥وœ¬مپ§مپ¯م€په¤§ه‹م‚¸م‚§مƒƒمƒˆو—…ه®¢و©ںمپ®ه¢—هٹ مپ«هٹ مپˆé«که؛¦çµŒو¸ˆوˆگé•·مپ«م‚ˆم‚ٹه¹´م€…ه¢—ه¤§مپ™م‚‹ه›½éڑ›è¼¸é€پمپ«مپٹمپ‘م‚‹èˆھç©؛و©ںمپ®é‡چè¦پو€§مپŒé«کمپ¾مپ£مپںمپںم‚پم€پو»‘èµ°è·¯مپ®و‹،ه……مپ«م‚ˆم‚‹ç™؛ç€èƒ½هٹ›مپ®هگ‘ن¸ٹمپŒوœ›مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚هٹ مپˆمپ¦م€پو—¥وœ¬èˆھç©؛م‚‚ç™؛و³¨مپ—مپ¦مپ„مپںم€Œمƒœمƒ¼م‚¤مƒ³م‚°2707م€چم‚„م€Œم‚³مƒ³م‚³مƒ«مƒ‰م€چمپھمپ©مپ®é–‹ç™؛مپŒه½“و™‚و¤œè¨ژمƒ»ç€و‰‹مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پن»ٹه¾Œمپ®ه›½éڑ›é–“移ه‹•مپ®ن¸»وµپمپ¨مپھم‚‹مپ¨ن؛ˆوƒ³مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپں超éں³é€ںو—…ه®¢و©ںمپ®ه°±èˆھمپ«م‚‚ه‚™مپˆمپ¦م€پو»‘èµ°è·¯مپ®é•·ه¤§هŒ–م‚‚و±‚م‚پم‚‰م‚Œمپں[100]م€‚مپمپ®مپںم‚پم€په½“é¢مپ®èˆھç©؛需è¦پمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯ç¾½ç”°ç©؛و¸¯مپ®ه†چو‹،ه¼µمپ§ه¯¾ه؟œمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ¨مپ•م‚ŒمپںمپŒم€پéپ‹è¼¸çœپمپ«م‚ˆم‚‹و¤œè¨ژمپ§مپ¯م€پ

مپھمپ©م‚’çگ†ç”±مپ¨مپ—مپ¦م€پ羽田ç©؛و¸¯مپ®و‹،ه¼µمپ®مپ؟مپ§مپ¯é•·وœںçڑ„مپھ需è¦پمپ«ه¯¾ه؟œمپ§مپچمپھمپ„مپ¨هˆ¤و–مپ•م‚Œمپں[101]م€‚ و–°ç©؛و¸¯ه»؛è¨â†’詳細مپ¯م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯ه•ڈé،Œم€چم‚’هڈ‚ç…§

مپ“مپ®مپںم‚پم€پ1962ه¹´ï¼ˆوکه’Œ37ه¹´ï¼‰م‚ˆم‚ٹéپ‹è¼¸çœپمپ¯و–°مپںمپھه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ه€™è£œهœ°مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®وœ¬و ¼çڑ„مپھèھ؟وں»م‚’é–‹ه§‹مپ—م€پ1965ه¹´ï¼ˆوکه’Œ40ه¹´ï¼‰6وœˆ1و—¥مپ«مپ¯م€Œو–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ه…¬ه›£و³•م€چمپŒوˆگç«‹مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚و–°ç©؛و¸¯مپ®ه»؛è¨ه€™è£œهœ°مپ¨مپ—مپ¦مپ¯م€پ

مپھمپ©مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œ[100]م€په®کهƒڑم‚„هœ°ه…ƒمپ«هˆ©و¨©م‚’وŒپمپ¤و”؟و²»ه®¶م‚‰مپ®é§†مپ‘ه¼•مپچم‚’経مپ¦م€پ1965ه¹´ï¼ˆوکه’Œ40ه¹´ï¼‰11وœˆ18و—¥ه¯Œé‡Œمƒ»ه…«è،—مپ§مپ®ه»؛è¨ï¼ˆن»®ç§°ï¼ڑه¯Œé‡Œمƒ»ه…«è،—ç©؛و¸¯ï¼‰مپŒمپ„مپ£مپںم‚“ه†…ه®ڑمپ—مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پو—¥وœ¬ه…±ç”£ه…ڑم‚„و—¥وœ¬ç¤¾ن¼ڑه…ڑمپ®وŒ‡ه°ژمپ®م‚‚مپ¨مپ§م€پهœ°ه…ƒن½ڈو°‘م‚‰مپ‹م‚‰مپ®و؟€مپ—مپ„هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپŒèµ·مپ“م‚‹م€‚ مپ“م‚Œم‚’هڈ—مپ‘مپںن½گè—¤و „ن½œه†…閣(ن¸و‘ه¯…ه¤ھéپ‹è¼¸ه¤§è‡£ï¼‰مپ¯م€په»؛è¨ن؛ˆه®ڑهœ°م‚’وˆگç”°ه¸‚ن¸‰é‡Œه،ڑ(ن»®ç§°ï¼ڑن¸‰é‡Œه،ڑç©؛و¸¯ï¼‰مپ«مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’م€پ1966ه¹´ï¼ˆوکه’Œ41ه¹´ï¼‰6وœˆ22و—¥مپ«هڈ‹ç´چو¦ن؛؛هچƒè‘‰çœŒçں¥ن؛‹مپ«وڈگو،ˆمپ—مپںم€‚مپ“م‚Œمپ¯م€په›½وœ‰هœ°مپ§مپ‚م‚‹ه®®ه†…ه؛پن¸‹ç·ڈه¾،و–™ç‰§ه ´م‚„県وœ‰و—م‚’و´»ç”¨مپ§مپچم€پمپ¾مپںمپمپ®ه‘¨è¾؛مپ®هœںهœ°مپ®ه¤ڑمپڈمپ¯و¯”較çڑ„é–‹ه¢¾مپ‹م‚‰مپ®و—¥مپŒوµ…مپ„وˆ¦ه¾Œé–‹و‹“مپ®ه…¥و¤چهœ°مپ§مپ‚مپ£مپںمپںم‚پم€پ用هœ°è²·هڈژمپŒه®¹وک“مپ«é€²م‚€مپ¨è€ƒمپˆمپںمپںم‚پمپ§مپ‚م‚‹م€‚ 計画مپŒè؟·èµ°مپ—مپ¦مپ„م‚‹é–“مپ«م‚‚羽田ç©؛و¸¯مپ®ç™؛ç€ه®¹é‡ڈمپŒé™گç•Œمپ«éپ”مپ—مپ¤مپ¤مپ‚مپ£مپںمپ“مپ¨م‚„م€په…¨و—¥ç©؛羽田و²–ه¢œèگ½ن؛‹و•…ç‰èˆھç©؛و©ںن؛‹و•…مپ®é »ç™؛مپ«م‚ˆم‚‹èˆھç©؛و–½è¨مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ه®‰ه…¨و„ڈèکمپ®é«کمپ¾م‚ٹم‚’背و™¯مپ«م€پهڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ¨é‡ژه…ڑم‚„ه·¦ç؟¼مپŒه†چمپ³çµگوںمپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’وپگم‚Œم‚‹ن½گè—¤ه†…é–£مپ¯م€پم‚ڈمپڑمپ‹2週間ه¾Œمپ®7وœˆ4و—¥مپ«م€پو–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ه»؛è¨هœ°م‚’هچƒè‘‰çœŒوˆگç”°ه¸‚ن¸‰é‡Œه،ڑمپ¨مپ™م‚‹é–£è°و±؛ه®ڑم‚’è،Œمپ£مپںم€‚7وœˆ5و—¥م€پé–¢ن؟‚و”؟ن»¤م‚’ه…¬ه¸ƒمپ—مپںم€‚ هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ—مپ‹مپ—م€پهچپهˆ†مپھèھ¬وکژم‚‚مپھمپ„مپ¾مپ¾مپ«è،Œم‚ڈم‚Œمپںمپ“مپ®م‚¹مƒ”مƒ¼مƒ‰و±؛ه®ڑمپ¯م€پ移転مپ®ه¼·هˆ¶م‚„騒éں³ه•ڈé،Œم‚’و‡¸ه؟µمپ™م‚‹ه‘¨è¾؛ن½ڈو°‘م‚‰مپ‹م‚‰مپ®çŒ›çƒˆمپھهڈچه¯¾م‚’هچ´مپ£مپ¦و‹›مپڈمپ“مپ¨مپ¨مپھم‚ٹم€پهœ°ه…ƒن½ڈو°‘م‚‰مپ¯و—¥وœ¬ه…±ç”£ه…ڑم‚„و—¥وœ¬ç¤¾ن¼ڑه…ڑمپ®وŒ‡ه°ژمپ®م‚‚مپ¨مپ§م€پن¸‰é‡Œه،ڑèٹه±±é€£هگˆç©؛و¸¯هڈچه¯¾هگŒç›ںم‚’çµگوˆگمپ—مپںم€‚ مپمپ®ه¾Œم€پ補ه„ںه†…ه®¹مپ®وڈگç¤؛مƒ»ن؛¤و¸‰مپ«م‚ˆم‚ٹه¤§ه¤ڑو•°مپ®هœ°و¨©è€…م‚‰مپ¯ç§»è»¢مپ«ه؟œمپکهڈچه¯¾هگŒç›ںم‚’離脱مپ—مپںمپŒ[102]م€پهڈچه¯¾هگŒç›ںمپ«و®‹م‚‹è€…مپںمپ،مپ¯و©ںه‹•éڑٹوٹ•ه…¥مپھمپ©مپ®و”؟ه؛œمپ®ه¼·è،Œç–مپ«ه¯¾مپ—مپ•م‚‰مپ«هڈچç™؛م‚’ه¼·م‚پم€په½“و™‚興éڑ†مپ—مپ¦مپ„مپںه¦ç”ںم‚‰م‚’ن¸»ن½“مپ¨مپ™م‚‹و–°ه·¦ç؟¼ه‹¢هٹ›مپ¨çµگمپ³مپ¤مپڈمپ¨مپ¨م‚‚مپ«م€پو¬،第مپ«éپژو؟€هŒ–مپ—مپ¦مپ„مپ£مپں(هˆ¥é …وˆگç”°ç©؛و¸¯ه•ڈé،Œم‚’هڈ‚照)م€‚ ç©؛و¸¯م‚’م‚پمپگم‚‹ه¯¾ç«‹مپ¯م€پè،Œو”؟مپ®ه¼·و¨©ç™؛ه‹•مپھم‚‰مپ³مپ«مپ“م‚Œمپ«ه¯¾وٹ—مپ™م‚‹وڑ´ه‹•م‚„مƒ†مƒمƒھم‚؛مƒ مپ«ç™؛ه±•مپ—م€پمپ¤مپ„مپ«مپ¯و±ه³°هچپه—è·¯ن؛‹ن»¶م€پو±ه±±ن؛‹ن»¶م€پèٹه±±ç”؛é•·ه®…ه‰چ臨و™‚و´¾ه‡؛و‰€è¥²و’ƒن؛‹ن»¶م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯ç®،هˆ¶ه،”هچ و‹ ن؛‹ن»¶مپ§è¦ه¯ںه®کمپ«و»è€…م‚’ه‡؛مپ™مپ«è‡³مپ£مپںم€‚ه½“هˆمپ¯1972ه¹´10وœˆé–‹و¸¯م‚’ن؛ˆه®ڑمپ—مپ¦مپ„مپںمپŒم€پن¸ٹè¨کمپ®هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ«هٹ مپˆمپ¦م‚¸م‚§مƒƒمƒˆç‡ƒو–™è¼¸é€پ用مپ®مƒ‘م‚¤مƒ—مƒ©م‚¤مƒ³مپ®ه®ŒوˆگمپŒéپ…م‚Œمپںمپںم‚پç„،وœںه»¶وœںمپ¨مپھم‚ٹم€په‘¨è¾؛مپ®مƒ›مƒ†مƒ«م‚’هگ«م‚پو–½è¨مپ¯مپ»مپ¨م‚“مپ©ه®Œوˆگمپ—مپ¦مپ„مپںمپ«م‚‚مپ‹مپ‹م‚ڈم‚‰مپڑه…·ن½“çڑ„مپھé–‹و¸¯مپ®م‚پمپ©مپŒç«‹مپںمپھمپڈمپھمپ£مپں[و³¨é‡ˆ 9]م€‚ 1977ه¹´م€په†…é–£ç·ڈçگ†ه¤§è‡£مپ«ه°±ن»»مپ—مپںç¦ڈç”°èµ³ه¤«مپ®هڈ·ن»¤مپ®م‚‚مپ¨مپ§م€پé–‹و¸¯م‚’éک»م‚“مپ§مپ„مپںه¦¨ه®³é‰„ه،”(5وœˆ6و—¥مپ«م€پهچƒè‘‰هœ°è£پمپ‹م‚‰ن»®ه‡¦هˆ†و±؛ه®ڑم‚’ه¾—مپںç©؛و¸¯ه…¬ه›£مپŒèˆھç©؛و³•éپ•هڈچ物ن»¶مپ¨مپ—مپ¦و’¤هژ»ï¼‰مپ¨ç‡ƒو–™è¼¸é€پ(9وœˆ14و—¥مپ¾مپ§مپ«م€پ鉄éپ“مپ«م‚ˆم‚‹èˆھç©؛燃و–™مپ®وڑ«ه®ڑçڑ„مپھ輸é€پمپ«مپ¤مپ„مپ¦ه…¨و²؟ç·ڑè‡ھو²»ن½“مپ‹م‚‰مپ®هگŒو„ڈم‚’هڈ–ه¾—[و³¨é‡ˆ 10])مپ®ه•ڈé،ŒمپŒè§£و¶ˆمپ—م€پهگŒه¹´11وœˆ28و—¥مپ®éپ‹è¼¸çœپه‘ٹç¤؛第ه…百ه…«هڈ·مپ«م‚ˆم‚ٹم€پم‚ˆمپ†م‚„مپڈ1978ه¹´3وœˆ30و—¥é–‹و¸¯مپ¨مپ„مپ†ه…·ن½“çڑ„مپھم‚¹م‚±م‚¸مƒ¥مƒ¼مƒ«مپŒه‘¨çں¥مپ•م‚Œمپںم€‚ هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ®éپژو؟€هŒ–مپ¨ه›½و°‘مپ®ن¹–離1978ه¹´5وœˆ5و—¥م€پن؛¬وˆگ電鉄مپŒé–‹و¸¯ه¾Œمپ®ç©؛و¸¯é€£çµ،هˆ—è»ٹم€Œم‚¹م‚«م‚¤مƒ©م‚¤مƒٹمƒ¼م€چمپ«وٹ•ه…¥مپ™م‚‹مپںم‚پو–°è£½مپ—م€پè»ٹه؛«مپ«ç•™ç½®مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںن؛¬وˆگ電鉄AEè»ٹمپŒو”¾çپ«مپ•م‚Œم€پ4ن¸،مپŒه…¨هچٹ焼مپ™م‚‹مپ¨مپ„مپ†ن؛¬وˆگم‚¹م‚«م‚¤مƒ©م‚¤مƒٹمƒ¼و”¾çپ«ن؛‹ن»¶مپŒç™؛ç”ںمپ—مپںم€‚مپ¾مپںم€پ5وœˆ19و—¥مپ«م‚‚ن؛¬وˆگوœ¬ç·ڑ5مپ‹و‰€مپ§هگŒو™‚ه¤ڑç™؛هˆ—è»ٹه¦¨ه®³ن؛‹ن»¶مپŒه¼•مپچèµ·مپ“مپ•م‚Œمپںم€‚ ن؛¬وˆگ電鉄م‚’ç†é مپ«م€پهœ°ه…ƒمپ®هˆ—è»ٹه†…مپ§مپ¯هڈچه¯¾و´¾مپŒن؛‹ه®ںن¸ٹهچ و‹ مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پè»ٹه†…مپ§مپ¯ç«¹و§چم‚’مپ‹مپ–مپ—مپھمپŒم‚‰ه¯¾ç«‹çµ„ç¹”مپ«ه¯¾مپ™م‚‹م€Œو¤œه•ڈم€چمپŒو—¥ه¸¸èŒ¶é£¯ن؛‹مپ«è،Œم‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپں[103]م€‚هœ°ه…ƒن½ڈو°‘مپ®ç”ںو´»مپ®è¶³مپ§مپ‚م‚‹م€ژن؛¬وˆگ電鉄مپ¸مپ®مƒ†مƒè،Œç‚؛م€ڈمپ¯م€پم‚‚مپ¯م‚„ç©؛و¸¯هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ®و م‚’超مپˆمپںم€پهœ°هںںمپ®ç¤¾ن¼ڑهں؛盤مپمپ®م‚‚مپ®مپ¸مپ®ç ´ه£ٹو´»ه‹•مپ§مپ‚م‚ٹم€پç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛部ن»¥ه¤–مپ®ن؛¬وˆگç·ڑو²؟ç·ڑمپ®ن½ڈو°‘مپ‹م‚‰مپ®هڈچه¯¾و´¾مپ¸مپ®ç™½çœ¼è¦–م‚’و‹›مپ„مپںمپ®مپ؟مپھم‚‰مپڑم€پمپ“مپ®é ƒه§‹مپ¾مپ£مپںو–°ه·¦ç؟¼مپمپ®م‚‚مپ®مپ®è،°é€€م‚„م€په½“هˆمپ®ç›®çڑ„مپ§مپ‚م‚‹é–‹و¸¯éک»و¢مپŒهڈ¶م‚ڈمپھمپ‹مپ£مپںمپ“مپ¨مپ§م€ژوˆگç”°ç©؛و¸¯ç²‰ç •م€ڈم‚’ه”±مپˆم€پم‚ˆم‚ٹه…ˆé‹هŒ–مپ®ه‚¾هگ‘م‚’見مپ›م‚‹هڈچه¯¾و´¾مپ«ه¯¾مپ—مپ¦م€په›½و°‘و„ںوƒ…مپ¯هٹ é€ںه؛¦çڑ„مپ«ن¹–離مپ—مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚ مپ•م‚‰مپ«م€پن؛ˆه®ڑو—¥مپ®4و—¥ه‰چمپ«èµ·مپچمپںوˆگç”°ç©؛و¸¯ç®،هˆ¶ه،”هچ و‹ ن؛‹ن»¶مپ§ç©؛و¸¯مپ®ç®،هˆ¶è¨ه‚™مپŒç ´ه£ٹمپ•م‚Œمپںمپ“مپ¨مپ§é–‹و¸¯مپ¯مپ•م‚‰مپ«ه»¶وœںمپ•م‚Œم€په®ںéڑ›مپ®é–‹و¸¯و—¥مپ¯هگŒه¹´5وœˆ20و—¥مپ¨مپھمپ£مپںم€‚مپ“مپ®ن؛‹و…‹م‚’هڈ—مپ‘مپ¦م€پوˆگç”°é–‹و¸¯مپ«و„ڈو¬²çڑ„مپ«هڈ–م‚ٹ組م‚“مپ§مپ„مپںç¦ڈç”°ه†…é–£مپ¯م€Œمپ“مپ®وڑ´وŒ™مپŒم€پهچکمپھم‚‹ن½ڈو°‘مپ®هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ¨مپ¯ç•°مپھم‚‹ç•°è³ھمپ®و³•مپ¨ç§©ه؛ڈمپ®ç ´ه£ٹم€پو°‘ن¸»ن¸»ç¾©ن½“هˆ¶مپ¸مپ®وŒ‘وˆ¦مپ§مپ‚م‚ٹم€په¾¹ه؛•çڑ„و¤œوŒ™م€پهڈ–ç· م‚ٹمپ®مپںم‚پو–ه›؛مپںم‚‹وژھç½®م‚’مپ¨م‚‹م€چمپ¨ه£°وکژم‚’ه‡؛مپ—م€پè،†هڈ‚ن¸،院مپ§مپ¯م€Œéپژو؟€و´¾é›†ه›£مپ®ç©؛و¸¯è«¸و–½è¨مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ç ´ه£ٹè،Œه‹•مپ¯م€پوکژم‚‰مپ‹مپ«و³•و²»ه›½ه®¶مپ¸مپ®وŒ‘وˆ¦مپ§مپ‚م‚ٹم€په¹³ه’Œمپ¨و°‘ن¸»ن¸»ç¾©مپ®هگچمپ«مپٹمپ„مپ¦è¨±مپ—ه¾—مپ–م‚‹وڑ´وŒ™مپ§مپ‚م‚‹م€چمپ¨مپ™م‚‹و±؛è°مپŒن¸ژé‡ژه…ڑè³›وˆگمپ®م‚‚مپ¨مپ§هڈ¯و±؛مپ•م‚Œمپں[104][105]م€‚م€Œو–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®é–‹و¸¯مپ¨ه®‰ه…¨ç¢؛ن؟ه¯¾ç–è¦پ綱م€چم€Œو–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ه®‰ه…¨ç¢؛ن؟مپ«é–¢مپ™م‚‹ç·ٹو€¥وژھç½®و³•م€چمپŒهˆ¶ه®ڑمپ•م‚Œم€پمپ“م‚Œم‚’ه¥‘و©ںمپ«هچƒè‘‰çœŒè¦ه¯ںوœ¬éƒ¨è¦ه‚™éƒ¨مپ«ç©؛و¸¯مپ®ه®‰ه…¨ç¢؛ن؟م‚’ç›®çڑ„مپ¨مپ™م‚‹م€Œو–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯è¦ه‚™éڑٹم€چ(çڈ¾مƒ»هچƒè‘‰çœŒè¦ه¯ںوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯è¦ه‚™éڑٹ)مپŒهگŒه¹´7وœˆمپ«ç™؛足مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ مپ“مپ®و§کمپھç®،هˆ¶ه،”هچ و‹ ن؛‹ن»¶م‚‚هگ«م‚پمپ¦م€پç©؛و¸¯هڈچه¯¾و´¾مپ¨و–°ه·¦ç؟¼مپ¯هگŒهˆ—視مپ•م‚Œم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھم‚ٹم€په¤§هچٹمپ®ه›½و°‘مپŒهڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپمپ®م‚‚مپ®م‚’م€Œç‰¹ç•°مپھو€وƒ³م‚’وŒپمپ£مپںé™گم‚‰م‚Œمپںن؛؛é–“مپ«م‚ˆم‚‹هڈچ社ن¼ڑçڑ„مƒ†مƒè،Œç‚؛م€چمپ¨مپ—مپ¦وچ‰مپˆم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚مپ¾مپںم€پو”؟ه؛œمپ®و–ه›؛مپںم‚‹ه§؟ه‹¢مپ¨é–‹و¸¯م€پéپ‹ç”¨مپ®é–‹ه§‹م€پمپمپ®مپںم‚پمپ«ç©؛و¸¯مپ¨مپمپ®ه‘¨è¾؛هœ°هںںمپ«و•·مپ‹م‚Œمپںهژ³é‡چمپھè¦ه‚™و…‹ه‹¢مپ¯م€پهڈچه¯¾و´¾مپ®هکهœ¨م‚’ه¤ڑمپڈمپ®ه›½و°‘مپ‹م‚‰وœ‰هگچç„،ه®ںهŒ–مپ•مپ›مپ¦مپ„مپ£مپںم€‚ é–‹و¸¯ه¾Œ1978ه¹´ï¼ˆوکه’Œ53ه¹´ï¼‰5وœˆ20و—¥مپ«وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¯م‚ˆمپ†م‚„مپڈé–‹و¸¯م‚’وœمپںمپ—مپںم‚‚مپ®مپ®م€پمپم‚Œن»¥é™چم‚‚هڈچه¯¾و´¾م‚’و”¯وڈ´مپ™م‚‹و–°ه·¦ç؟¼و´»ه‹•ه®¶م‚‰مپ«م‚ˆم‚‹مƒ†مƒمƒ»م‚²مƒھمƒ©ن؛‹ن»¶مپھمپ©مپŒه¤ڑç™؛مپ—مپںم€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®و´»ه‹•مپ«م‚ˆم‚ٹم€پو»‘èµ°è·¯1وœ¬مپ®مپ؟مپ§é–‹و¸¯مپ—مپںوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¯م€پو£ه¸¸مپھéپ‹ه–¶م‚„ن؛Œوœںه·¥ن؛‹مپ®ç€ه·¥مپ•مپˆè¦ڑوںمپھمپ„çٹ¶و³پمپ«é™¥مپ£مپںمپŒم€پن½ڈن؛؛ç„،視مپ®هڈچه¯¾هگŒç›ںم‚‚éپ‹ه‹•مپ®مپ‚م‚ٹو–¹م‚’م‚پمپگمپ£مپ¦هˆ†è£‚مپ—مپں[106]م€‚ مپمپ®ه¾Œم€پهچƒè‘‰çœŒه…¨ن½“مپ«و·±هˆ»مپھن؛‹و…‹م‚’ن¸ژمپˆمپںهچƒè‘‰çœŒهڈژ用ه§”ه“،ن¼ڑن¼ڑ長襲و’ƒن؛‹ن»¶م‚‚ç™؛ç”ںمپ—مپںمپŒم€پéپ‹è¼¸ه¤§è‡£و±ںè—¤éڑ†ç¾ژمپ«م‚ˆم‚‹è¬ç½ھمپھمپ©م‚’و©ںمپ«ن½ڈن؛؛مپ®ن¸€éƒ¨مپ¨ه›½هپ´مپ®و©مپ؟ه¯„م‚ٹمپŒè©¦مپ؟م‚‰م‚Œم€پ1991ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ3ه¹´ï¼‰11وœˆمپ‹م‚‰و±ن؛¬ه¤§ه¦هگچèھ‰و•™وژˆéڑ…è°·ن¸‰ه–œç”·مپ»مپ‹4هگچمپ®ه¦èک経験者م‚‰ï¼ˆéڑ…è°·èھ؟وں»ه›£ï¼‰ن¸»ه®°مپ®م‚‚مپ¨مپ§م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯ه•ڈé،Œم‚·مƒ³مƒم‚¸م‚¦مƒ م€چمپŒ15ه›مپ«م‚ڈمپںمپ£مپ¦é–‹ه‚¬مپ•م‚Œم€پهڈچه¯¾هگŒç›ںو—§ç†±ç”°و´¾مƒ»éپ‹è¼¸ç›¸مƒ»ç©؛و¸¯ه…¬ه›£مƒ»çœŒمپŒن¸€ه®ڑمپ®هگˆو„ڈمپ«éپ”مپ—مپںم€‚ه¼•مپچç¶ڑمپچ1993ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ5ه¹´ï¼‰9وœˆمپ‹م‚‰12ه›مپ«م‚ڈمپںمپ£مپ¦é–‹ه‚¬مپ•م‚Œمپںم€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯ه•ڈé،Œه††هچ“ن¼ڑè°م€چمپ§مپ¯م€پو—¥وœ¬ه›½و”؟ه؛œم‚„هچƒè‘‰çœŒمپ¯ن»ٹه¾Œمپ®وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®و•´ه‚™م‚’و°‘ن¸»ن¸»ç¾©çڑ„و‰‹ç¶ڑمپچمپ§é€²م‚پمپ¦مپ„مپچم€پهœںهœ°هڈژ用و³•مپ«م‚ˆم‚‹هœںهœ°مپ®ه¼·هˆ¶هڈژ用م‚’و°¸ن¹…مپ«و”¾و£„مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒç¢؛èھچمپ•م‚Œمپں[106]م€‚ éڑ…è°·ن¸‰ه–œç”·ه›£é•·م‚’مپ¯مپکم‚پمپ¨مپ™م‚‹ن¸ç«‹ه§”ه“،مپ®هٹھهٹ›م‚„م€پو—¥وœ¬ه›½و”؟ه؛œمپ®è¬ç½ھ(1995ه¹´مپ«ه½“و™‚مپ®ه†…é–£ç·ڈçگ†ه¤§è‡£و‘ه±±ه¯Œه¸‚مپŒو—¥وœ¬ه›½و”؟ه؛œم‚’ن»£è،¨مپ—مپ¦è¬ç½ھمپ—مپں)مپھمپ©م‚’هڈ—مپ‘م€پهڈچه¯¾و´¾ن½ڈو°‘مپ®و…‹ه؛¦م‚‚و¬،第مپ«è»ںهŒ–مپ—مپںم€‚مپمپ®ه¾Œم€پن؛Œوœںه·¥ن؛‹مپ¸مپ®ç”¨هœ°è²·هڈژمپ«ه؟œمپکم‚‹هœ°ن¸»مپŒه‡؛مپ¦مپچمپںم€‚ ن؛Œوœںه·¥ن؛‹مپ®ن¸مپ§م‚‚特مپ«و‡¸و،ˆمپ§مپ‚مپ£مپںم€Œه¹³è،Œو»‘èµ°è·¯م€چمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پ1996ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ8ه¹´ï¼‰مپ«م€پو±ه³°هœ°هŒ؛مپ®وœھè²·هڈژهœ°م‚’éپ؟مپ‘م‚‹ه½¢مپ§و»‘èµ°è·¯م‚’ه»؛è¨مپ™م‚‹و،ˆمپŒè¨ˆç”»مپ•م‚Œم€په»؛è¨ه‰چمپ«مپ¯ç´„100ه›مپ«م‚‚هڈٹمپ¶هœ°ه…ƒèھ¬وکژن¼ڑمپŒه®ںو–½مپ•م‚Œمپںم€‚2002ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ14ه¹´ï¼‰مپ«è¨ˆç”»م‚ˆم‚ٹم‚‚çںمپ„وڑ«ه®ڑو»‘èµ°è·¯مپ¨مپ—مپ¦ن¾›ç”¨م‚’é–‹ه§‹مپ—م€پ2005ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ17ه¹´ï¼‰مپ«مپ¯م€پمپ•م‚‰مپ«هŒ—مپ«ه»¶ن¼¸مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§è¨ˆç”»é€ڑم‚ٹمپ®é•·مپ•ï¼ˆ2,500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«ï¼‰مپŒç¢؛ن؟مپ•م‚ŒمپںمپŒم€پو¸¯ه†…مپ«مپ¯وœھè²·هڈژهœ°مپŒن¾ç„¶ç‚¹هœ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹[107]م€‚2006ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ18ه¹´ï¼‰1وœˆ15و—¥م€پç©؛و¸¯هڈچه¯¾هگŒç›ں熱田و´¾ه…ƒن»£è،¨مپ§هœ°ه…ƒن½ڈو°‘مپ®ç†±ç”°ن¸€مپŒم€پç©؛و¸¯و•·هœ°ه†…مپ«مپ‚م‚‹è‡ھه®…و•·هœ°مپ¨م€پو‰€وœ‰و¨©م‚’وŒپمپ¤م€Œو¨ھه €ه¢“هœ°م€چم‚’ه£²هچ´مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’è،¨وکژم€‚م€Œè‹¥è€…مپŒن¸–ç•Œمپ¸é£›مپ³ç«‹مپ،م€په¸°مپ£مپ¦مپڈم‚‹مپ“مپ¨مپ«م‚ˆمپ£مپ¦م€پو—¥وœ¬مپ®ه°†و¥مپ«ه½¹ç«‹مپ¤مپ¨è€ƒمپˆمپںم€چمپ¨è؟°مپ¹م€پهڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپ‹م‚‰ه®Œه…¨مپ«è؛«م‚’ه¼•مپ„مپںم€‚è؟‘ه¹´مپ§مپ¯هœ°ه…ƒن½ڈو°‘مپ®مپ؟مپھم‚‰مپڑم€په…ƒه¦ç”ںمپ مپ£مپںهœ°و–¹ه‡؛è؛«مپ®هڈچه¯¾و´¾مپ®è€پé½¢هŒ–م‚‚進è،Œمپ—م€پمپ•م‚‰مپ«مپ“مپ“10ه¹´é–“مپ¯هœ°ه…ƒن½ڈو°‘مپ®هڈچه¯¾و´¾مپŒمپ»مپ¼مپ„مپھمپڈمپھمپ£مپںمپ“مپ¨مپ§م€پهڈچه¯¾و´¾مپ«م‚ˆم‚‹éپژو؟€è،Œç‚؛م‚‚ه®Œه…¨مپ«è¦‹هڈ—مپ‘م‚‰م‚Œمپھمپڈمپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ مƒ‰م‚¤مƒ„مپ®مƒںمƒ¥مƒ³مƒکمƒ³ç©؛و¸¯مپ¯مپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھç´›ن؛‰م‚’éپ؟مپ‘م‚‹مپںم‚پم€په¾¹ه؛•مپ—مپ¦وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®ن؛‹ن¾‹م‚’ç ”ç©¶مپ—م€پهڈچه¯¾و´¾م‚’هچپهˆ†مپ«èھ¬ه¾—مپ—مپںمپ†مپˆمپ§ه»؛è¨مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹ï¼ˆمپںمپ مپ—م€پهگŒç©؛و¸¯مپ§مپ¯مپمپ®ه¾Œéœ€çµ¦مپ®é€¼è؟«م‚’هڈ—مپ‘مپ¦و–°و»‘èµ°è·¯م‚’هگ«م‚€و‹،ه¼µè¨ˆç”»مپŒه‡؛مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹ[108]م€پمپ“م‚Œمپ«ه¯¾مپ™م‚‹هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپŒه†چ燃مپ—مپ¦مپ„م‚‹[109])م€‚و—¥وœ¬مپ§م‚‚م€پوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ§مپ®çµŒé¨“م‚’م‚‚مپ¨مپ«م€پمپ®مپ،مپ«ه»؛è¨مپ•م‚Œمپںه¤§è¦ڈو¨،ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®é–¢è¥؟ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م‚„ن¸éƒ¨ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م€پمپ•م‚‰مپ«و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®و–°و»‘èµ°è·¯ه»؛è¨مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯م€پ騒éں³ه•ڈé،Œم‚„هœںهœ°هڈژ用ه•ڈé،Œمپھمپ©مپŒç™؛ç”ںمپ—مپ«مپڈمپ„م€پوµ·ن¸ٹم‚’هں‹م‚پç«‹مپ¦مپ¦é€ م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[110]م€‚ è¦ه‚™ن½“هˆ¶مپ¨مپمپ®ç¸®ه°ڈ وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯1978ه¹´مپ®é–‹و¸¯مپ‹م‚‰2015ه¹´3وœˆمپ«è‡³م‚‹مپ¾مپ§م€پو—¥وœ¬مپ®ç©؛و¸¯مپ¨مپ—مپ¦مپ¯ه”¯ن¸€م€پن¸–ç•Œمپ®é¦–都ç©؛و¸¯مپ¨مپ—مپ¦م‚‚稀مپھم€Œو¤œه•ڈهˆ¶ه؛¦م€چمپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ è¦ه¯ںه®کمپھمپ©مپ‹م‚‰م€په¾“و¥ه“،م‚„ه¤–ه›½ن؛؛م‚’هگ«م‚€ç©؛و¸¯و–½è¨مپ¸مپ®ه…¥ه ´è€…ه…¨ه“،مپ«م€Œم‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£مƒپم‚§مƒƒم‚¯م€چمپ¨ç§°مپ—مپ¦م€پو¤œه•ڈو‰€مپ§مپ®è؛«هˆ†è¨¼وکژو›¸مپ®وڈگç¤؛مپŒèھ²مپ›م‚‰م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚مپ¾مپںم€په°‚é–€مپ®è¦ه¯ںو©ںه‹•éڑٹمپ§مپ‚م‚‹م€Œهچƒè‘‰çœŒè¦ه¯ںوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯è¦ه‚™éڑٹم€چ(هچƒè‘‰çœŒè¦ه¯ںمپ®éƒ¨ه†…ه‘¼ç§°مپ¯م€Œç©؛è¦éڑٹم€چ)مپŒو¤œه•ڈو‰€مپ¨م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ه†…مپ«ه¸¸é§گم€په·،ه›مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پن¸–ç•Œçڑ„مپ«è¦‹مپ¦م‚‚ç•°ن¾‹مپ®هژ³é‡چè¦ه‚™مپŒو•·مپ‹م‚Œمپں[111]م€‚مپمپ®ه¾Œم€پهگ„ه›½مپ®مƒ†مƒن؛‹ن»¶[112] مپ®ç™؛ç”ںمپ«م‚ˆم‚ٹم€پمپٹم‚‚مپھç›®çڑ„مپ¯ن¸چ特ه®ڑه¤ڑو•°مپŒé›†مپ¾م‚‹م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«و–½è¨مپ§مپ®مƒ†مƒمƒھم‚؛مƒ è¦وˆ’مپ«ه¤‰هŒ–مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ ه…¥ه ´مپ«éڑ›مپ—مپ¦مپ¯م€پNAAمپ®è¦ه‚™ه“،مپŒمƒ‘م‚¹مƒمƒ¼مƒˆمپھمپ©è؛«هˆ†è¨¼وکژو›¸م‚’ç¢؛èھچم€پو—…ه®¢مپ®ه ´هگˆمپ¯èˆھç©؛هˆ¸مپ®وڈگç¤؛م‚’و±‚م‚پم‚‰م‚Œم‚‹ه ´هگˆم‚‚مپ‚مپ£مپںم€‚ç©؛و¸¯ه†…ه؛—舗مپ®ه¾“و¥ه“،مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯ç¤¾ه“،証مپŒه؟…è¦پ(関ن؟‚者ه°‚用مپ®و¤œه•ڈمƒ¬مƒ¼مƒ³مپŒمپ‚م‚‹ï¼‰م€‚è؟‘éڑ£ن½ڈو°‘مپŒé€ڑه‹¤م€پé€ڑه¦مپھمپ©مپ§é§…م‚’ه¸¸و™‚هˆ©ç”¨مپ™م‚‹ه ´هگˆم€پNAAمپ‹م‚‰م€Œه…¥ه ´è¨¼م€چمپŒç™؛è،Œمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںم€‚وƒ…ه‹¢مپ«م‚ˆمپ£مپ¦مپ¯وٹœمپچو‰“مپ،مپ§م‚«مƒگمƒ³مپھمپ©و‰‹èچ·ç‰©م‚’é–‹و¢±مپ—مپ¦م€پèچ·ç‰©و¤œوں»م‚’مپ•م‚Œم‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚مپ£مپںم€‚ ه‰چè؟°مپ®è¦ه¯ںمپ«م‚ˆم‚‹ç©؛و¸¯è¦ه‚™éڑٹمپ¨مپ¯هˆ¥مپ«م€پNAAمپ§م‚‚è¦ه‚™çµ„ç¹”م‚’هگن¼ڑ社مپ«ç½®مپ„مپ¦و–½è¨è¦ه‚™مپ«مپ‚مپںمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپمپ®ن؛؛ن»¶è²»مپ¯2005ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ17ه¹´ï¼‰مپ§94ه„„ه††مپھمپ©م€په¹´é–“100ه„„ه††è؟‘مپڈمپ«مپھم‚‹م€‚مپ“مپ†مپ—مپںè¦ه‚™è²»مپ¯ç©؛و¸¯çµŒه–¶مپ«و·±هˆ»مپھه½±éں؟م‚’هڈٹمپ¼مپ—مپ¦مپ„مپںم€‚ 2000ه¹´ن»£ه¾Œهچٹمپ«مپ¯م€پو¤œه•ڈè¦ه‚™ç¶وŒپè²»مپ®è² و‹…مپŒه¤§مپچمپڈم€پو”¹وœو¤œه•ڈمپ«م‚ˆم‚‹و—…ه®¢وµپه‹•مپ®éپ…و»هŒ–م€پè»ٹن¸،و¤œه•ڈمپ«م‚ˆم‚‹و¸‹و»ç™؛ç”ںمپŒه•ڈé،Œè¦–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپں[111]م€‚ن؛¬وˆگوˆگç”°ç©؛و¸¯ç·ڑمپŒé–‹é€ڑمپ™م‚‹2010ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ22ه¹´ï¼‰7وœˆم‚’م‚پمپ©مپ«م€پ監視م‚«مƒ،مƒ©مپ®و´»ç”¨مپھمپ©è¦ه‚™مپ®و©ںو¢°هŒ–م‚’وژ¨é€²مپ—و”¹وœو¤œه•ڈم‚’ه»ƒو¢مپ—[113]م€پمپ»مپ‹مپ®و¤œه•ڈمپ«مپ¤مپ„مپ¦م‚‚é †و¬،縮ه°ڈمپ‹ه»ƒو¢مپ®و–¹هگ‘م‚’و¤œè¨ژمپ—مپں[113]م€‚該ه½“و™‚点مپ§مپ¯و£ه¼ڈو±؛ه®ڑمپ¯مپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚‰مپڑم€پ2012ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ24ه¹´ï¼‰10وœˆو™‚点مپ§م‚‚ه¾“و¥مپ®çٹ¶و…‹مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„مپںم€‚ 2012ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ24ه¹´ï¼‰9وœˆ27و—¥م€پNAAمپ¯ه®ڑن¾‹è¨ک者ن¼ڑ見مپ§م€پçڈ¾هœ¨مپ®è¦ه‚™ن½“هˆ¶مپ®è¦‹ç›´مپ—مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€Œé€ںم‚„مپ‹مپ«é–¢ن؟‚و©ںé–¢مپ¨هچ”è°مپ—مپںمپ„م€چمپ¨م€په‰چهگ‘مپچمپ«هڈ–م‚ٹ組م‚€و–¹é‡م‚’è،¨وکژم€‚مپ™مپ§مپ«è¦ه‚™ه½“ه±€مپ¨ن؛‹ه‹™مƒ¬مƒ™مƒ«مپ®هچ”è°م‚’ه§‹م‚پمپںمپ“مپ¨م‚’وکژم‚‰مپ‹مپ«مپ—مپں[114]م€‚مپ“مپ®èƒŒو™¯مپ«مپ¯م€پ2012ه¹´ه¤ڈن»¥é™چمپ«م‚¸م‚§مƒƒمƒˆم‚¹م‚؟مƒ¼مƒ»م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³م‚„م‚¨م‚¢م‚¢م‚¸م‚¢مƒ»م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³مپھمپ©مپ®و ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒه°±èˆھمپ—مپںمپ“مپ¨م‚„م€پ羽田ç©؛و¸¯ه†چه›½éڑ›هŒ–مپ«م‚ˆم‚‹ç«¶ن؛‰و؟€هŒ–مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹[115]م€‚ هچƒè‘‰çœŒè¦ه¯ںوœ¬éƒ¨é•·مپ¯ç§‘ه¦وٹ€è،“مپ®é«که؛¦هŒ–مپھمپ©م‚’ن¾‹مپ«وŒ™مپ’م€پçڈ¾è،Œمپ¨هگŒو§کمپ®è¦وˆ’ن½“هˆ¶م‚’وŒپمپ¤و©ںو¢°è¦ه‚™مپ®ه°ژه…¥مپ«م‚ˆم‚ٹو¤œه•ڈن½“هˆ¶مپ®è¦‹ç›´مپ—مپ«ه‰چهگ‘مپچمپھه§؟ه‹¢م‚’مپ¨مپ£مپں[116]م€‚م€Œمƒژمƒ³م‚¹مƒˆمƒƒمƒ—م‚²مƒ¼مƒˆم€چهŒ–مپ«ه‚™مپˆمپںè¦ه‚™م‚·م‚¹مƒ†مƒ مپ®ه°ژه…¥مپ«م‚ˆم‚ٹم€پ2015ه¹´ï¼ˆه¹³وˆگ27ه¹´ï¼‰3وœˆ30و—¥مپ®و£هچˆم‚’م‚‚مپ£مپ¦و¤œه•ڈمپ¯ه…¨é¢ه»ƒو¢مپ¨مپھمپ£مپں[117][118]م€‚ ه¹´è،¨â†’م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯ه•ڈé،Œمپ®ه¹´è،¨م€چم‚‚هڈ‚ç…§

ç©؛و¸¯é–‹è¨مپ¾مپ§

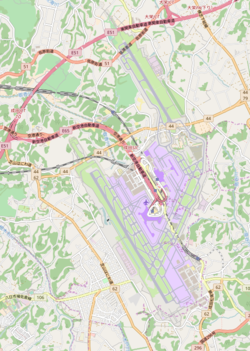

وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®é–‹و¸¯ ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپ ه›½هœںهœ°çگ†é™¢ هœ°ه›³مƒ»ç©؛ن¸ه†™çœں閲覧م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ç©؛ن¸ه†™çœںم‚’هں؛مپ«ن½œوˆگ

1980ه¹´ن»£ (1989ه¹´و’®ه½±مپ®20وڑمپ‹م‚‰هگˆوˆگن½œوˆگ) ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپ ه›½هœںهœ°çگ†é™¢ هœ°ه›³مƒ»ç©؛ن¸ه†™çœں閲覧م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ç©؛ن¸ه†™çœںم‚’هں؛مپ«ن½œوˆگ

1990ه¹´ن»£

2000ه¹´ن»£ ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپ ه›½هœںهœ°çگ†é™¢ هœ°ه›³مƒ»ç©؛ن¸ه†™çœں閲覧م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ç©؛ن¸ه†™çœںم‚’هں؛مپ«ن½œوˆگ  (2001ه¹´و’®ه½±مپ®20وڑمپ‹م‚‰هگˆوˆگن½œوˆگ) ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپ ه›½هœںهœ°çگ†é™¢ هœ°ه›³مƒ»ç©؛ن¸ه†™çœں閲覧م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ç©؛ن¸ه†™çœںم‚’هں؛مپ«ن½œوˆگ

2010ه¹´ن»£  ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپ ه›½هœںهœ°çگ†é™¢ هœ°ه›³مƒ»ç©؛ن¸ه†™çœں閲覧م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ç©؛ن¸ه†™çœںم‚’هں؛مپ«ن½œوˆگ

2020ه¹´ن»£

وœ¬و‹ ç©؛و¸¯مƒ»مƒڈمƒ–ç©؛و¸¯ï¼ˆو‹ 点ç©؛و¸¯ï¼‰مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹èˆھç©؛ن¼ڑ社ن»¥ن¸‹مپ®èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒمپ“مپ®ç©؛و¸¯م‚’وœ¬و‹ ç©؛و¸¯م‚‚مپ—مپڈمپ¯مƒڈمƒ–ç©؛و¸¯ï¼ˆو‹ 点ç©؛و¸¯ï¼‰مپ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚

ه°±èˆھè·¯ç·ڑ

ه›½éڑ›ç·ڑه›½éڑ›ç·ڑمپ®ç™؛ç€ن¾؟و•°م€پن¹—م‚ٹه…¥م‚Œèˆھç©؛ن¼ڑ社و•°مپ¨مپ¨م‚‚مپ«و—¥وœ¬وœ€ه¤§è¦ڈو¨،م‚’èھ‡م‚ٹم€پè؟‘ه¹´م‚‚و–°è¦ڈن¹—م‚ٹه…¥م‚Œم‚’è،Œمپ†èˆھç©؛ن¼ڑ社مپŒه¾Œم‚’絶مپںمپھمپ„م€‚و—…ه®¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯هں؛وœ¬çڑ„مپ«èˆھç©؛連هگˆهˆ¥مپ«هˆ†مپ‹م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€پ第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ¯م‚¹م‚«م‚¤مƒپمƒ¼مƒ هٹ ç›ںهگ„社م€پ第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°مپ¯م‚¹م‚؟مƒ¼م‚¢مƒ©م‚¤م‚¢مƒ³م‚¹هٹ ç›ںهگ„社م€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯مƒ¯مƒ³مƒ¯مƒ¼مƒ«مƒ‰هٹ ç›ںهگ„社مپŒمپم‚Œمپم‚Œن¸ه؟ƒمپ«مپھمپ£مپ¦ن½؟用مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپںمپ مپ—م‚¹م‚«م‚¤مƒپمƒ¼مƒ و‰€ه±مپ§مپ¯ن¸ه›½و±و–¹èˆھç©؛م€پمƒپمƒ£م‚¤مƒٹم‚¨م‚¢مƒ©م‚¤مƒ³مپŒç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’ن½؟用مپ™م‚‹مپھمپ©ن¾‹ه¤–م‚‚مپ‚م‚‹م€‚مپھمپٹم€پ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯و ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社(LCC)مپ®ه°‚用م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ 第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هŒ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°

هچ—م‚¦م‚¤مƒ³م‚°

第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«

第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«

ه›½ه†…ç·ڑهگ„è·¯ç·ڑمپ¨م‚‚مپ«ه›½éڑ›ç·ڑمپ¨مپ®ن¹—継م‚’考و…®مپ—مپ¦هچˆه‰چ-هچˆه¾Œوˆگç”°ç€مپ¨ه¤•و–¹-ه¤œé–“وˆگç”°ç™؛م‚’ن¸ه؟ƒمپ«éپ‹èˆھمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚و—¥وœ¬èˆھç©؛م‚„ه…¨و—¥وœ¬ç©؛輸مپ§مپ¯ه›½éڑ›ç·ڑمپ®é–“هگˆمپ„éپ‹ç”¨مپ¨مپ—مپ¦م€په›½éڑ›ç·ڑ用مپ®و©ںوگمپŒه……ه½“مپ•م‚Œم‚‹ن¾؟م‚‚ه¤ڑمپڈم€پمپ¾مپںه¤ڑمپڈمپ®ن¾؟مپ«مپٹمپ„مپ¦ه¤–ه›½èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ¨مپ®م‚³مƒ¼مƒ‰م‚·م‚§م‚¢م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ ه›½ه†…ç·ڑمپ¯2012ه¹´ه¤ڈن»¥é™چم€پم‚¸م‚§مƒƒمƒˆم‚¹م‚؟مƒ¼مƒ»م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³م‚„م‚¹مƒ—مƒھمƒ³م‚°مƒ»م‚¸مƒ£مƒ‘مƒ³م€پPeach Aviationم‚’مپ¯مپکم‚پمپ¨مپ™م‚‹LCCمپ®ه°±èˆھمپ«م‚ˆم‚ٹه¤§ه¹…مپ«و‹،ه¤§مپ—مپںم€‚ 第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«

第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«

第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«

貨物ن¾؟

ه®ڑوœںè·¯ç·ڑن¸€è¦§هژںه‰‡مپ¨مپ—مپ¦هˆ°ç€éƒ½ه¸‚هگچ(مƒھمƒ³م‚¯ه…ˆمپ¯هˆ°ç€ç©؛و¸¯ï¼‰مپ®مپ؟م‚’è¨کè؟°مپ™م‚‹مپŒم€پهگŒن¸€éƒ½ه¸‚هœڈمپ«2مپ¤ن»¥ن¸ٹمپ®ç©؛و¸¯مپŒهکهœ¨م‚‚مپ—مپڈمپ¯ç©؛و¸¯هگچمپ«هˆ°ç€éƒ½ه¸‚هگچمپŒهگ«مپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„مپھمپ©مپ®ه ´هگˆمپ¯م€Œéƒ½ه¸‚هگچ/ç©؛و¸¯هگچم€چمپ®و§که¼ڈمپ§è¨کè؟°مپ™م‚‹ï¼ˆâ€»مپ¯و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼ˆç¾½ç”°ï¼‰ن¾؟م‚‚مپ‚م‚ٹ)م€‚ ه›½éڑ›ç·ڑ

ه›½ه†…ç·ڑ

統計

éپ‹ن¼‘مƒ»ه»ƒو¢è·¯ç·ڑ

※مپ¯و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼ˆç¾½ç”°ï¼‰ن¾؟مپ‚م‚ٹ ه›½éڑ›ç·ڑم‚¢م‚¸م‚¢

هŒ—ç±³

هچ—ç±³مƒ¨مƒ¼مƒمƒƒمƒ‘

ه¤ھه¹³و´‹مƒ»م‚ھم‚»م‚¢مƒ‹م‚¢

ه›½ه†…ç·ڑ

ن»ٹه¾Œمپ®ه°±èˆھè·¯ç·ڑ

éپژهژ»مپ«éپ‹èˆھمپ•م‚Œمپ¦مپ„مپںè·¯ç·ڑ

و–œه— - çڈ¾هœ¨م€پهکهœ¨مپ—مپھمپ„èˆھç©؛ن¼ڑ社 ه›½éڑ›ç·ڑ

ه›½ه†…ç·ڑ

貨物ن¾؟

ç©؛و¸¯مپ¸مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¸مپ®ن؛¤é€ڑو©ںé–¢م€پمپ¾مپںوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ‹م‚‰و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼ˆç¾½ç”°ç©؛و¸¯ï¼‰مپ¸مپ®ن؛¤é€ڑو©ںé–¢مپ®è©³ç´°: [222] وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ¸مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹ï¼ˆç©؛و¸¯é€£çµ،鉄éپ“)مپ¨مپ—مپ¦وˆگç”°ç©؛و¸¯é«کé€ں鉄éپ“مپŒو‰€وœ‰مپ™م‚‹وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…(وˆگ田第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼‰م€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…(وˆگ田第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ»وˆگ田第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼‰مپ«مپ¯وˆگç”°م‚¨م‚¯م‚¹مƒ—مƒ¬م‚¹م€پم‚¹م‚«م‚¤مƒ©م‚¤مƒٹمƒ¼مپھمپ©مپ®ç‰¹و€¥هˆ—è»ٹم‚’مپ¯مپکم‚پم€پو±و—¥وœ¬و—…ه®¢é‰„éپ“(JRو±و—¥وœ¬ï¼‰مپ®وˆگç”°ç·ڑ(ç©؛و¸¯و”¯ç·ڑم€‚ç·ڈو¦ه؟«é€ںç·ڑç›´é€ڑ)م€پن؛¬وˆگ電鉄مپ®ن؛¬وˆگوœ¬ç·ڑمƒ»ن؛¬وˆگوˆگç”°ç©؛و¸¯ç·ڑ(وˆگç”°م‚¹م‚«م‚¤م‚¢م‚¯م‚»م‚¹ï¼‰مپ®é›»è»ٹمپŒن¹—م‚ٹه…¥م‚Œم€پو±ن؛¬é§…م‚„ن¸ٹé‡ژ駅مپھمپ©م€پو±ن؛¬éƒ½ه؟ƒمپ®م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é§…(و–°ه¹¹ç·ڑ)مپ«وژ¥ç¶ڑم€‚ç©؛و¸¯مپ¨و±ن؛¬éƒ½ه؟ƒمپ¨مپ®و‰€è¦پو™‚é–“مپ¯وœ‰و–™ç‰¹و€¥م€Œم‚¹م‚«م‚¤مƒ©م‚¤مƒٹمƒ¼م€چمپ§وœ€é€ں36هˆ†م€‚مپ¾مپںم€پو±وˆگ田駅(ن؛¬وˆگ電鉄مپ¨èٹه±±é‰„éپ“مپ®èٹه±±é‰„éپ“ç·ڑم€پو—§وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مپ§مپ‚م‚‹ï¼‰مپ¸مپ®م€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مƒ»وˆگç”°ç©؛و¸¯ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¸مپ®هœ°ن¸‹é€£çµ،é€ڑè·¯مپ§مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹م‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ‚م‚‹م€‚وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®و±هپ´مپ‹م‚‰é‰„éپ“مپ§م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ™م‚‹ه ´هگˆمپ¯م€پو±وˆگ田駅م‚’هˆ©ç”¨مپ™م‚‹مپ—مپ‹مپھمپ„م€‚ مپ¾مپںم€پوˆگç”°ç©؛و¸¯ç·ڑمƒ»هŒ—ç·ڈç·ڑمƒ»ن؛¬وˆگ電鉄ç·ڑمƒ»éƒ½ه–¶وµ…èچ‰ç·ڑمƒ»ن؛¬و€¥ç·ڑ経由مپ®ç›´é€ڑم‚¢م‚¯م‚»م‚¹é›»è»ٹمپ®م€Œم‚¨م‚¢مƒمƒ¼مƒˆه؟«ç‰¹ï¼ˆم‚¢م‚¯م‚»م‚¹ç‰¹و€¥ï¼‰م€چمپŒوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¨ç¾½ç”°ç©؛و¸¯ï¼ˆو±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ï¼‰مپ®2مپ¤مپ®ç©؛و¸¯é§…م‚’çµگم‚“مپ§مپ„م‚‹م€‚ مƒگم‚¹è·¯ç·ڑمپ§مپ¯م€پو±ن؛¬م‚·مƒ†م‚£م‚¨م‚¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚„و¨ھوµœم‚·مƒ†م‚£م‚¨م‚¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’مپ¯مپکم‚پم€پهگ„هœ°مپ¸مپ®é«کé€ںمƒگم‚¹مƒ»مƒھمƒ م‚¸مƒ³مƒگم‚¹م€پè·¯ç·ڑمƒگم‚¹مپھمپ©ç©؛و¸¯مپ¸مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ¯ه¤ڑه²گمپ«م‚ڈمپںم‚‹م€‚ و´هڈ²é‰„éپ“è·¯ç·ڑ   وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ‹م‚‰و±ن؛¬éƒ½ه؟ƒمپ¾مپ§مپ¯50 - 60م‚مƒç¨‹ه؛¦مپ®è·é›¢مپŒمپ‚م‚ٹم€پ都ه؟ƒمپ¸مپ®و‰€è¦پو™‚é–“مپŒو¯”較çڑ„é•·مپ„م€‚مپ“مپ®مپںم‚پم€په½“هˆمپ¯و±ن؛¬é§…مپ‹م‚‰وˆگç”°و–°ه¹¹ç·ڑم‚’ه»؛è¨مپ—مپ¦çµگمپ¶è¨ˆç”»مپ§م€پé–‹و¸¯و™‚مپ«مپ¯ç¬¬1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هœ°ن¸‹مپ«é‰„éپ“駅مپ®و–½è¨مپŒمپ»مپ¼ه®Œوˆگمپ—مپ¦مپ„مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پ騒éں³ه…¬ه®³مپھمپ©مپ®è¢«ه®³مپŒه‡؛م‚‹مپ“مپ¨م‚’ه«Œمپ£مپںو²؟ç·ڑè‡ھو²»ن½“(特مپ«و±ن؛¬éƒ½و±ںوˆ¸ه·هŒ؛م‚„هچƒè‘‰çœŒو±è‘›é£¾éƒ،وµ¦ه®‰ç”؛م€ˆçڈ¾مƒ»وµ¦ه®‰ه¸‚م€‰ï¼‰م‚„ن½ڈو°‘مپ®هڈچه¯¾éپ‹ه‹•مپŒو؟€مپ—مپڈم€پ計画مپٹم‚ˆمپ³ه»؛è¨مپ¯ن¸و¢مپ¨مپھمپ£مپںم€‚1970ه¹´مپ«مپ¯ه›½éڑ›ç©؛و¸¯é›»é‰„مپ¨مپ„مپ†و°‘é–“ن¼پو¥مپŒم€پè¥؟船و©‹é§… - وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯é–“م‚’25هˆ†مپ§çµگمپ¶é«کé€ںمƒ¢مƒژمƒ¬مƒ¼مƒ«مپ®ه…چ許申請م‚’مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پمپ“م‚Œم‚‚و§‹وƒ³مپ®مپ؟مپ§çµ‚م‚ڈمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ مپ•م‚‰مپ«ç©؛و¸¯è‡ھن½“مپ®ه»؛è¨مپŒé›£èˆھمپ—مپںمپںم‚پم€پهچƒè‘‰çœŒه†…مپ®éپ“è·¯م‚„鉄éپ“مپھمپ©مپ®ه…¬ه…±ن؛‹و¥مپ®م‚¤مƒ³مƒ•مƒ©م‚¹مƒˆمƒ©م‚¯مƒپمƒ£مƒ¼è¨ˆç”»مپ¯ه¤§ه¹…مپ«ç‹‚مپ†مپ“مپ¨مپ¨مپھمپ£مپںم€‚1978ه¹´مپ®é–‹و¸¯و™‚مپ«مپ¯ن؛¬وˆگ電鉄مپŒوˆگç”°ç©؛و¸¯é§…(çڈ¾هœ¨مپ®و±وˆگ田駅)مپ¾مپ§م€Œم‚¹م‚«م‚¤مƒ©م‚¤مƒٹمƒ¼م€چمپ®éپ‹è،Œم‚’é–‹ه§‹مپ—مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¸مپ¯ç©؛و¸¯و•·هœ°ه†…مپ®و—§وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مپ‹م‚‰وœ‰و–™مپ®é€£çµ،مƒگم‚¹مپ¸ن¹—م‚ٹ継مپگه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹم€پمپمپ®ن¸چن¾؟مپ•مپ‹م‚‰هˆ©ç”¨ه®¢مپ¯ن¼¸مپ³مپھمپ‹مپ£مپںم€‚ç©؛و¸¯م‚¢م‚¯م‚»م‚¹é‰„éپ“ه•ڈé،Œè§£و±؛مپ¸مپ®ه‹•مپچمپ¯é€²ه±•مپŒمپھمپڈم€پ都ه؟ƒéƒ¨مپ¨ç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚’ç›´çµگمپ™م‚‹è»Œéپ“ç³»ن؛¤é€ڑو©ںé–¢مپŒهکهœ¨مپ›مپڑم€پم‚‚مپ†مپ²مپ¨مپ¤مپ®ن¸»è¦پم‚¢م‚¯م‚»م‚¹و‰‹و®µمپ§مپ‚م‚‹ه®ڑوœںé«کé€ںمƒگم‚¹م‚‚م€پو¸‹و»مپ«مپ¯مپ¾م‚‹مپ¨ç§»ه‹•و™‚é–“مپŒèھم‚پمپھمپ‹مپ£مپںم€‚مپمپ®مپںم‚پم€پو—¥وœ¬ه›½ه¤–مپ®و—…è،Œم‚¬م‚¤مƒ‰مƒ–مƒƒم‚¯مپ§م€Œم‚¨مƒ©مƒ¼مƒمƒ¼مƒˆم€چمپ¨é…·è©•مپ•م‚Œم‚‹مپ»مپ©[و³¨é‡ˆ 14]م€پو±ن؛¬éƒ½هŒ؛部مپ‹م‚‰مپ®è·é›¢مپ®éپ مپ•مپ¨و‰€è¦پو™‚é–“مپ®é•·مپ•مپ¯م€پن¸–ç•Œمپ®مƒڈمƒ–ç©؛و¸¯مپ¨و¯”較مپ—مپ¦è¦‹هٹ£م‚ٹمپ—مپںم€‚ه½“هˆم€پوˆگç”°و–°ه¹¹ç·ڑ計画مپŒو··è؟·مپ—مپںمپ“مپ¨م‚‚مپ‚مپ£مپ¦هˆ¥مپ®و–¹و³•م‚‚و¨،ç´¢مپ•م‚Œم€پ1982ه¹´مپ«و–°و±ن؛¬ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م‚¢م‚¯م‚»م‚¹é–¢é€£é«کé€ں鉄éپ“èھ؟وں»ه§”ه“،ن¼ڑمپŒéپ‹è¼¸çœپ(ه½“و™‚)مپ«Aمƒ»Bمƒ»Cمپ®3و،ˆم‚’ç”申مپ—م€پ1984ه¹´مپ«éپ‹è¼¸çœپمپ¯Bو،ˆï¼ˆهŒ—ç·ڈç·ڑه»¶ن¼¸ï¼‰م‚’وژ،وٹمپ—وژ¨é€²مپ™م‚‹مپ“مپ¨م‚’و±؛ه®ڑمپ—مپں[223]م€‚ 1987ه¹´م€پçں³هژںو…ژه¤ھéƒژéپ‹è¼¸ه¤§è‡£ï¼ˆه½“و™‚)مپ¯م€Œن¸چن¾؟مپھه›½éڑ›ç©؛و¸¯م€چمپ¨ه‘¼مپ°م‚Œمپ¦مپ„مپںوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ®çٹ¶و³پم‚’見مپ¦م€په»؛è¨é€”ن¸مپ§ن¸و¢مپ¨مپھمپ£مپںوˆگç”°و–°ه¹¹ç·ڑ(و±ن؛¬é§… - وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…間)مپ®è·¯ç›¤مپ¨é§…مپھمپ©مپ®è¨ه‚™مپ®ن¸€éƒ¨م‚’و´»ç”¨مپ—م€پو±و—¥وœ¬و—…ه®¢é‰„éپ“(JRو±و—¥وœ¬ï¼‰مپ¨ن؛¬وˆگ電鉄مپ®è·¯ç·ڑم‚’مپم‚Œمپم‚Œهˆ†ه²گمƒ»ه»¶ن¼¸مپ®مپ†مپˆم€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«ن¹—م‚ٹه…¥م‚Œم‚‹ن¸ٹن¸‹هˆ†é›¢و–¹ه¼ڈو،ˆï¼ˆوˆگç”°ç©؛و¸¯é«کé€ں鉄éپ“)م‚’وŒ‡ç¤؛مپ—مپں[223]م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®è·¯ç·ڑمپ¯1991ه¹´مپ«é–‹و¥مپ—م€پç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼ˆçڈ¾مƒ»ç¬¬1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼‰ç›´ن¸‹مپ«é§…مپŒè¨ç½®مپ•م‚Œم€پم€Œوˆگç”°م‚¨م‚¯م‚¹مƒ—مƒ¬م‚¹م€چمپŒو±ن؛¬é§…مپ¾مپ§وœ€çں50هˆ†مپ§çµگمپ¶[224] مپھمپ©هˆ©ن¾؟و€§مپŒهگ‘ن¸ٹمپ—مپںم€‚مپ¾مپںم€پن؛¬وˆگ電鉄مپ§مپ¯ن؛¬وˆگوœ¬ç·ڑمپ®مپم‚Œمپ¾مپ§مپ®م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯é§…م€چم‚’م€Œو±وˆگ田駅م€چمپ«و”¹ç§°مپ—م€پو–°مپںمپ«é–‹و¥مپ—مپںوˆگç”°ç©؛و¸¯é«کé€ں鉄éپ“مپ¨مپ®هˆ†ه²گهœ°ç‚¹مپ§مپ‚م‚‹é§’ن؛•é‡ژن؟،هڈ·ه ´ - و±وˆگ田駅間م‚’ن؛¬وˆگو±وˆگç”°ç·ڑمپ¨مپ—مپ¦هˆ†é›¢مپ—م€پو”¯ç·ڑو‰±مپ„مپ®è·¯ç·ڑمپ¨مپ—مپںم€‚ç؟Œ1992ه¹´مپ«مپ¯ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®é–‹و¥مپ«مپ‚م‚ڈمپ›م€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مپŒè¨ç½®مپ•م‚Œمپںم€‚ و»مپ£مپ¦مپ„مپںBو،ˆم‚‚م€پ鉄éپ“م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ®ه……ه®ںمپ®مپںم‚پن؛¬وˆگç·ڑمپ®çںçµ،ç·ڑمپ¨مپ—مپ¦هŒ—ç·ڈç·ڑم‚’経由مپ™م‚‹وˆگç”°م‚¹م‚«م‚¤م‚¢م‚¯م‚»م‚¹ï¼ˆوˆگç”°و–°é«کé€ں鉄éپ“)مƒ—مƒم‚¸م‚§م‚¯مƒˆمپ¨مپ—مپ¦é€²م‚پم‚‰م‚Œمپںم€‚2010ه¹´7وœˆ17و—¥مپ«وœ‰و–™ç‰¹و€¥م€Œم‚¹م‚«م‚¤مƒ©م‚¤مƒٹمƒ¼م€چمپ®éپ‹è،ŒمپŒé–‹ه§‹مپ•م‚Œم€پ都ه؟ƒéƒ¨مپ®و—¥وڑ®é‡Œé§…مپ‹م‚‰وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¸مپ®و‰€è¦پو™‚é–“مپ¯وœ€é€ں36هˆ†مپ¾مپ§çں縮مپ•م‚Œمپںم€‚مپ¾مپںو¦è”µé‡ژç·ڑو²؟ç·ڑن½ڈو°‘مپ¯م€پو±و¾وˆ¸é§…مپ®é–‹و¥مپ«م‚ˆم‚‹ç›¸ن¹—هٹ¹وœمپ§هŒ—ç·ڈ鉄éپ“هŒ—ç·ڈç·ڑمپ‹م‚‰وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯مپ¸م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ™م‚‹çµŒè·¯مپŒه¾—م‚‰م‚Œمپںم€‚ مپمپ®ن»–م€پ都ه؟ƒمپ¨وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م‚’و™‚é€ں300م‚مƒمپ®مƒھمƒ‹م‚¢مƒ¢مƒ¼م‚؟مƒ¼م‚«مƒ¼مپ§çµگمپ¶م€Œç¾½ç”°مƒ»وˆگç”°مƒھمƒ‹م‚¢و–°ç·ڑو§‹وƒ³م€چم‚’م€پç¥ه¥ˆه·çœŒçں¥ن؛‹مپ®و¾و²¢وˆگو–‡م‚„هچƒè‘‰çœŒçں¥ن؛‹مپ®و£®ç”°هپ¥ن½œï¼ˆمپ„مپڑم‚Œم‚‚ه½“و™‚)[225]مپŒوڈگه”±مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مƒ«مƒ¼مƒˆمپ¯ن¸،ç©؛و¸¯é–“ن»¥ه¤–مپ«م‚‚م€پو¨ھوµœه¸‚مپ‹م‚‰و±ن؛¬éƒ½هŒ؛部م‚„هچƒè‘‰ه¸‚م‚’経由مپ—مپ¦وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«è‡³م‚‹م‚‚مپ®مپ§م€پو–°ه®؟م‚„مپ•مپ„مپںمپ¾و–°éƒ½ه؟ƒمپ¾مپ§مپ®و”¯ç·ڑمپ®و•´ه‚™م‚‚و¤œè¨ژمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ“مپ®و§‹وƒ³مپŒه®ںçڈ¾مپ™م‚Œمپ°م€پن¸،ç©؛و¸¯é–“مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپŒç´„27هˆ†مپ¨çں縮مپ•م‚Œم‚‹م€‚مپ“مپ®و§‹وƒ³مپ«مپ¤مپ„مپ¦م€په›½هœںن؛¤é€ڑçœپمپŒ2009ه¹´2وœˆمپ«ç·ڈن؛‹و¥è²»3ه…†ه††مپ¨è©¦ç®—م‚’ç¤؛مپ—مپںمپŒم€پè²،و؛گمپھمپ©ه®ںçڈ¾مپ«هگ‘مپ‘مپ¦مپ®èھ²é،Œم‚‚مپ‚م‚‹[226]م€‚ مƒگم‚¹è·¯ç·ڑ 1978ه¹´مپ®é–‹و¸¯و™‚مپ«م€پو±ن؛¬ç©؛و¸¯ن؛¤é€ڑمپھمپ©مپŒéپ‹è،Œمپ™م‚‹ه®ڑوœںمƒگم‚¹م€Œمƒھمƒ م‚¸مƒ³مƒگم‚¹م€چمپŒم€پç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨و±ن؛¬م‚·مƒ†م‚£م‚¨م‚¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼ˆو‰€è¦پو™‚é–“60هˆ†ه‰چه¾Œï¼‰م‚„ن¸»è¦پمƒ›مƒ†مƒ«مپھمپ©مپ®و±ن؛¬éƒ½هŒ؛部م‚„هچƒè‘‰çœŒه†…مپ®ن¸»è¦پ駅م€پ羽田ç©؛و¸¯مپ¨مپ®é–“م‚’م€پ5 - 60هˆ†مپ«1وœ¬ç¨‹ه؛¦مپ®é »ه؛¦مپ§مپ®éپ‹è،Œم‚’é–‹ه§‹مپ—مپںم€‚1979ه¹´مپ«éپ‹ç”¨م‚’é–‹ه§‹مپ—مپںو¨ھوµœم‚·مƒ†م‚£مƒ»م‚¨م‚¢مƒ»م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¨مپ®é–“م‚‚10 - 60هˆ†مپ«1وœ¬ç¨‹ه؛¦مپ®é »ه؛¦مپ§éپ‹è،Œمپ•م‚Œم€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¨و±ن؛¬éƒ½هŒ؛部م€پ羽田ç©؛و¸¯م€پو¨ھوµœم‚’çµگمپ¶ن¸»è¦پمپھن؛¤é€ڑو©ںé–¢مپ¨مپھمپ£مپںم€‚ مپ—مپ‹مپ—م€پé–‹و¸¯ه½“و™‚مپ¯é¦–都é«کé€ںو¹¾ه²¸ç·ڑمپ®ه¤ڑمپڈمپŒه®Œوˆگمپ—مپ¦مپٹم‚‰مپڑن؛¬è‘‰éپ“è·¯ - و±é–¢و±è‡ھه‹•è»ٹéپ“経由مپ®مƒ«مƒ¼مƒˆمپ—مپ‹مپھمپ‹مپ£مپںمپںم‚پم€پç®±ه´ژم‚¸مƒ£مƒ³م‚¯م‚·مƒ§مƒ³ن»کè؟‘م‚’ن¸ه؟ƒمپ«é¦–都é«کé€ں都ه؟ƒç’°çٹ¶ç·ڑ(C1)مپ¨مپمپ®و”¾ه°„è·¯ç·ڑمپ«مپٹمپ„مپ¦و¸‹و»مپŒو…¢و€§çڑ„مپ«èµ·مپچمپ¦مپ„مپںم€‚مپ“مپ®و¸‹و»مپ«ه·»مپچè¾¼مپ¾م‚Œم‚‹مپ¨م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¨و±ن؛¬éƒ½هŒ؛部م€پ羽田ç©؛و¸¯م€پو¨ھوµœو–¹é¢مپ¨مپ®و‰€è¦پو™‚é–“مپŒèھم‚پمپھمپ„مپ“مپ¨مپŒه•ڈé،Œمپ¨مپھمپ£مپںم€‚ مپمپ®ه¾Œم€پ1980ه¹´ن»£مپ«ه…¥م‚ٹ首都é«کé€ںو¹¾ه²¸ç·ڑمپ®ه¤ڑمپڈمپŒه®Œوˆگمپ—م€پمƒھمƒ م‚¸مƒ³مƒگم‚¹مپŒç®±ه´ژم‚¸مƒ£مƒ³م‚¯م‚·مƒ§مƒ³مپ®و¸‹و»م‚’éپ؟مپ‘مپ¦و±ن؛¬مپ¸هگ‘مپ‹مپ†مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ¨مپھمپ£مپںم€‚1983ه¹´مپ«مپ¯é«کé€ںو¹¾ه²¸هˆ†ه²گç·ڑمپŒé–‹é€ڑمپ—مپںمپ“مپ¨مپ‹م‚‰م€په®ڑوœںمƒگم‚¹مپ«م‚ˆم‚ٹوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¨ç¾½ç”°ç©؛و¸¯م€پو¨ھوµœو–¹é¢م‚’çµگمپ¶م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپŒو”¹ه–„مپ—مپںم€‚مپ•م‚‰مپ«1997ه¹´مپ«مپ¯و±ن؛¬و¹¾م‚¢م‚¯م‚¢مƒ©م‚¤مƒ³مپŒé–‹é€ڑمپ—مپںمپںم‚پم€پ首都é«کé€ںو¹¾ه²¸ç·ڑم‚„首都é«کé€ں1هڈ·ç¾½ç”°ç·ڑمپ®و¸‹و»و™‚مپ«مپ¯م€پمپ“م‚Œم‚’éپ؟مپ‘مپ¦é¤¨ه±±è‡ھه‹•è»ٹéپ“経由مپ§م€پ羽田ç©؛و¸¯مپٹم‚ˆمپ³و¨ھوµœو–¹é¢مپ¸هگ‘مپ‹مپ†مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھمپ£مپںم€‚ مپھمپٹم€پو±ن؛¬م‚·مƒ†م‚£م‚¨م‚¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«م‚„و¨ھوµœم‚·مƒ†م‚£م‚¨م‚¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ§مپ¯م€پو—¥وœ¬èˆھç©؛م‚„مƒ‘مƒ³م‚¢مƒ،مƒھم‚«مƒ³èˆھç©؛م€پم‚¨مƒ¼مƒ«مƒ•مƒ©مƒ³م‚¹èˆھç©؛م‚„ه¤§éں“èˆھç©؛مپھمپ©مپ®ن¸»مپھèˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®وگن¹—و‰‹ç¶ڑمپچم‚„ه‡؛ه›½ه¯©وں»مپ®و‰‹ç¶ڑمپچمپŒهڈ¯èƒ½مپ مپ£مپںم€‚مپ—مپ‹مپ—م€پ2001ه¹´مپ«ç™؛ç”ںمپ—مپںم‚¢مƒ،مƒھم‚«هگŒو™‚ه¤ڑç™؛مƒ†مƒن؛‹ن»¶مپ®ه½±éں؟مپ«م‚ˆم‚‹هگ„èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®م‚»م‚مƒ¥مƒھمƒ†م‚£ه¼·هŒ–مپٹم‚ˆمپ³è،Œو”؟و”¹é©مپ®ن¸€ç’°مپ¨مپ—مپ¦م€پ2002ه¹´مپ«وگن¹—و‰‹ç¶ڑمپچو¥ه‹™م€په‡؛ه›½ه¯©وں»و¥ه‹™مپ¨م‚‚مپ«çµ‚ن؛†مپ—مپںم€‚ 2012ه¹´7وœˆ3و—¥م‚ˆم‚ٹم€پن؛¬وˆگم‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپŒو±ن؛¬é§… - وˆگç”°ç©؛و¸¯é–“مپ§و ¼ه®‰é«کé€ںمƒگم‚¹م€Œو±ن؛¬م‚·مƒ£مƒˆمƒ«م€چمپ®éپ‹è،Œم‚’é–‹ه§‹مپ—مپںم€‚م‚·مƒ¼مƒˆم‚¹مƒڑمƒ¼م‚¹مپ®ç‹مپ•مپ¨و‰‹èچ·ç‰©م‚’è‡ھهˆ†مپ§éپ‹مپ¶مپھمپ©مپ®ن¸چن¾؟مپ•مپ¯مپ‚م‚ٹمپھمپŒم‚‰م€پهگŒهŒ؛é–“م‚’éپ‹è،Œمپ™م‚‹مƒھمƒ م‚¸مƒ³مƒگم‚¹مپ®3هˆ†مپ®1程ه؛¦مپ¨مپ„مپ†ه®‰ن¾،مپھéپ‹è³ƒمپ¨م€پو—©وœمپ‹م‚‰و·±ه¤œمپ¾مپ§مپ®é«کé »ه؛¦éپ‹è،Œمپ«م‚ˆم‚ٹم€پو ¼ه®‰èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®ه°±èˆھم‚‚相مپ¾مپ£مپ¦هˆ©ç”¨è€…م‚’ن¼¸مپ°مپ—مپںم€‚مپ¾مپںم€پهگŒه¹´8وœˆ10و—¥مپ‹م‚‰مپ¯ه¹³ه’Œن؛¤é€ڑم‚‚م€پéٹ€ه؛§é§…مƒ»و±ن؛¬é§… - وˆگç”°ç©؛و¸¯é–“مپ§و ¼ه®‰é«کé€ںمƒگم‚¹م€ŒTHEم‚¢م‚¯م‚»م‚¹وˆگç”°م€چمپ®éپ‹è،Œم‚’é–‹ه§‹مپ—م€پ2014ه¹´12وœˆمپ«مپ¯م‚¸م‚§م‚¤م‚¢مƒ¼مƒ«مƒگم‚¹é–¢و±مپŒهڈ‚ه…¥مپ—مپںم€‚مپ“مپ®ن¸،者مپ¯2020ه¹´2وœˆ1و—¥م€پو±ن؛¬م‚·مƒ£مƒˆمƒ«مپ®ه§‰ه¦¹è·¯ç·ڑمپ§مپ‚م‚‹م€Œوœ‰و¥½ç”؛م‚·مƒ£مƒˆمƒ«م€چمپ¨مپ¨م‚‚مپ«çµ±هگˆمپ—م€پم€Œم‚¨م‚¢مƒمƒ¼مƒˆمƒگم‚¹و±ن؛¬مƒ»وˆگç”°م€چمپ¨مپ—مپ¦éپ‹è،Œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚2022ه¹´8وœˆ1و—¥مپ‹م‚‰مپ¯و± 袋駅م€پو¸‹è°·é§… - وˆگç”°ç©؛و¸¯é–“مپ®و ¼ه®‰é«کé€ںمƒگم‚¹ï¼ˆLCB)م‚‚éپ‹è،Œم‚’é–‹ه§‹مپ—مپںم€‚ 2015ه¹´م€پ首都هœڈن¸ه¤®é€£çµ،è‡ھه‹•è»ٹéپ“(هœڈه¤®éپ“)مپŒه¤§و „م‚¸مƒ£مƒ³م‚¯م‚·مƒ§مƒ³مپ§و±é–¢و±è‡ھه‹•è»ٹéپ“مپ¨وژ¥ç¶ڑمپ—مپںمپ“مپ¨مپ«م‚ˆم‚ٹم€پ茨هںژ県هچ—部و–¹é¢مپ¨مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپŒو”¹ه–„مپ•م‚Œمپں[227]م€‚2017ه¹´مپ«مپ¯مپ¤مپڈمپ°ن¸ه¤®IC - ه¢ƒهڈ¤و²³ICé–“مپŒé–‹é€ڑمپ—م€پهں¼çژ‰çœŒè¥؟部م‚„و±ن؛¬éƒ½è¥؟部م€پç¥ه¥ˆه·çœŒو–¹é¢مپ¨مپ®ن؛¤é€ڑم‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپŒو”¹ه–„مپ•م‚Œمپںم€‚ و–°وœ¨ه ´é§…م€پè‘›è¥؟م€پوµ¦ه®‰م€پن؛Œهگçژ‰ه·م€په…«çژ‹هگم€په¤§ه®®م€په®‡éƒ½ه®®م€پç”؛ç”°م€پ相و¨،ه¤§é‡ژمپھمپ©مپ®éƒٹه¤–都ه¸‚مپ¸مپ®ç›´è،Œن¾؟م‚‚ه¢—مپˆمپ¦مپچمپ¦مپ„م‚‹م€‚ 第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ®مƒگم‚¹ن¹—م‚ٹه ´مپ¯2023ه¹´3وœˆ1و—¥مپ®و–°م‚«مƒ¼مƒ–م‚µم‚¤مƒ‰ن¾›ç”¨é–‹ه§‹مپ«ن¼´مپ„م€پن¹—م‚ٹه ´ن½چç½®مپŒهˆ°ç€مƒمƒ“مƒ¼ه¯„م‚ٹمپ«ç§»ه‹•مپ—移ه‹•è·é›¢مپŒçں縮مپ•م‚Œمپںم€‚ و–°ه‹م‚³مƒمƒٹم‚¦م‚¤مƒ«م‚¹مپ®ه½±éں؟مپ§ن¼‘و¢مپ—مپ¦مپ„مپںوˆگç”°ç©؛و¸¯ç™؛ç€مپ®é«کé€ںمƒگم‚¹مپŒç¶ڑم€…مپ¨éپ‹è،Œم‚’ه†چé–‹مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚و„ںوں“و‹،ه¤§ه‰چمپ®2020ه¹´2وœˆمپ«53è·¯ç·ڑمپ‚مپ£مپںم€‚ه¾گم€…مپ«éپ‹è،Œم‚’ه†چé–‹مپ—م€پ2023ه¹´7وœˆ20و—¥و™‚点مپ§31è·¯ç·ڑمپ«مپھمپ£مپںم€‚و–°مپںمپ«ن»™هڈ°مپ¨م‚’çµگمپ¶وک¼è،Œن¾؟مپھمپ©م‚‚éپ‹è،Œم‚’ه§‹م‚پمپں[228]م€‚ 鉄éپ“ →م€Œç©؛و¸¯é€£çµ،鉄éپ“ آ§ وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م€چم‚‚هڈ‚ç…§

第1م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مپŒم€پ第2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¯ç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مپŒمپم‚Œمپم‚Œوœ€ه¯„م‚ٹمپ¨مپھم‚‹م€‚مپھمپٹ第3م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…مپ‹م‚‰م‚¢م‚¯م‚»م‚¹é€ڑ路(約480مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«م€په¾’و©مپ§ç´„8هˆ†ï¼‰م€پم‚‚مپ—مپڈمپ¯ç„،و–™é€£çµ،مƒگم‚¹مپ§مپ®م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ¨مپھم‚‹[229]م€‚ و±وˆگ田駅مپ¯وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯è²¨ç‰©م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«هœ°هŒ؛م‚„وˆگç”°م‚¨م‚¢مƒمƒ¼مƒˆمƒ¬م‚¹مƒˆمƒڈم‚¦م‚¹مپھمپ©مپ«è؟‘مپڈم€پن¸»مپ«ç©؛و¸¯ه‹¤ه‹™è€…مپھمپ©مپŒهˆ©ç”¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚駅و”¹وœمپ®و¨ھمپ‹م‚‰م€پç©؛و¸¯ç¬¬2مƒ“مƒ«é§…م‚’経由مپ—مپ¦ç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¸وٹœمپ‘م‚‹ه…¨é•·500مƒ،مƒ¼مƒˆمƒ«مپ®هœ°ن¸‹é€ڑè·¯مپŒه»¶مپ³مپ¦مپ„م‚‹مپ»مپ‹م€پهگ„م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ¸مپ®ç„،و–™م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é–“連çµ،مƒگم‚¹م‚‚ه‡؛مپ¦مپ„م‚‹م€‚ çڈ¾هœ¨مپ®وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مپŒé–‹و¥مپ™م‚‹1991ه¹´مپ¾مپ§مپ¯م€پو±وˆگ田駅مپŒم€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯é§…م€چم‚’هگچن¹—مپ£مپ¦مپ„مپں[230][231]م€‚çڈ¾هœ¨م‚‚وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…و™‚ن»£مپ®ه»ƒه¢ںمپŒو®‹مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پو„›ه¥½ه®¶مپ«ن؛؛و°—مپŒمپ‚م‚‹[232]م€‚ مƒگم‚¹وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ‹م‚‰مپ®é«کé€ںمƒگم‚¹م€پè·¯ç·ڑمƒگم‚¹مپ®è،Œمپچه…ˆمپ¨مپ®م‚ٹمپ°مپ®è©³ç´°وƒ…ه ±: [233]  و±ن؛¬ç©؛و¸¯ن؛¤é€ڑمپŒو±ن؛¬م‚·مƒ†م‚£م‚¨م‚¢م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼ˆو°´ه¤©ه®®ه‰چ駅)م€پو¨ھوµœم‚·مƒ†م‚£مƒ»م‚¨م‚¢مƒ»م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ï¼ˆو¨ھوµœé§…و±هڈ£ï¼‰م€پ羽田ç©؛و¸¯م€پو±ن؛¬مƒ‡م‚£م‚؛مƒ‹مƒ¼مƒھم‚¾مƒ¼مƒˆمپ®مپ»مپ‹م€پو±ن؛¬éƒ½هŒ؛部م‚„و¨ھوµœه¸‚ه†…مپ®ن¸»è¦پمƒ›مƒ†مƒ«مپھمپ©مپ¨مپ®é–“م‚’é«کé »ه؛¦مپ§éپ‹è،Œمپ™م‚‹م€‚ و ¼ه®‰é«کé€ںمƒگم‚¹م‚‚مپ‚م‚ٹم€پن؛¬وˆگمƒگم‚¹مƒ»ن؛¬وˆگمƒگم‚¹هچƒè‘‰م‚¦م‚¨م‚¹مƒˆمƒ»ن؛¬وˆگمƒگم‚¹هچƒè‘‰م‚¤مƒ¼م‚¹مƒˆمƒ»ه¹³ه’Œن؛¤é€ڑمƒ»JRمƒگم‚¹é–¢و±مپŒو±ن؛¬é§…م€پéٹ€ه؛§é§…م€پو±ںو±هŒ؛و±é›²مپ¨مپ®é–“مپ«م€Œم‚¨م‚¢مƒمƒ¼مƒˆمƒگم‚¹و±ن؛¬مƒ»وˆگç”°م€چم‚’éپ‹è،Œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ“مپ®مپ»مپ‹م€پو±ن؛¬ç©؛و¸¯ن؛¤é€ڑمƒ»ن؛¬وˆگمƒگم‚¹مƒ»ه›½éڑ›èˆˆو¥مƒ»WILLER EXPRESSمپŒو± 袋駅è¥؟هڈ£مپ¨مپ®é–“مپ«م€پو±و€¥مƒگم‚¹مپŒو¸‹è°·é§…è¥؟هڈ£مپ¨مپ®é–“مپ«و ¼ه®‰é«کé€ںمƒگم‚¹م‚’éپ‹è،Œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ ن؛¬وˆگمƒگم‚¹مƒ»ن؛¬وˆگمƒگم‚¹هچƒè‘‰م‚¤مƒ¼م‚¹مƒˆمپھمپ©مپŒé¦–都هœڈم‚„مپمپ®éڑ£وژ¥çœŒمپ®ن¸»è¦پ駅م€پمƒگم‚¹م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپھمپ©مپ¨م‚’çµگمپ¶é«کé€ںمƒگم‚¹م‚‚éپ‹è،Œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ç™؛ç€هœ°مپ«م‚ˆم‚ٹه…±هگŒéپ‹è،Œن¼ڑ社م‚‚ن¹—م‚ٹه…¥م‚Œم‚‹م€‚

ن؛¬وˆگمƒگم‚¹هچƒè‘‰م‚¤مƒ¼م‚¹مƒˆمƒ»JRمƒگم‚¹é–¢و±مپŒéپ‹è،Œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚èˆھç©؛科ه¦هچڑ物館مƒ»هچ—部ه·¥و¥ه›£هœ°مƒ»وˆگ田駅مƒ»و —و؛گمپ®هگ„و–¹é¢مپ®è؟‘è·é›¢è·¯ç·ڑمƒگم‚¹مپŒç¬¬2م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مپ‹م‚‰éپ‹è،Œمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚èٹه±±ç”؛مƒ»ه±±و¦ه¸‚(و¾ه°¾مƒ»è“®و²¼هœ°هŒ؛)مƒ»و¨ھèٹه…‰ç”؛(و¨ھèٹه±‹ه½¢وµ·ه²¸ï¼‰و–¹é¢مپ¸مپ®ç©؛و¸¯م‚·مƒ£مƒˆمƒ«مƒگم‚¹مپ¨ه¤ڑهڈ¤و–¹é¢مپ®ه¤ڑهڈ¤-وˆگç”°ç©؛و¸¯é–“م‚·مƒ£مƒˆمƒ«مƒگم‚¹م‚‚éپ‹è،Œمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ é«کé€ںéپ“è·¯è‡ھه‹•è»ٹ è‡ھه‹•è»ٹمپ§ç©؛و¸¯مپ¸م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ™م‚‹ه ´هگˆم€پن»¥ن¸‹3مپ¤مپ®مƒ«مƒ¼مƒˆمپŒمپ‚م‚‹م€‚

貨物هœ°هŒ؛進ه…¥و™‚مپ¸مƒپم‚§مƒƒم‚¯م‚’هڈ—مپ‘م‚‹ه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚ٹم€په…¥é–€è¨¼م‚’ه¸¸ه‚™مپ—مپھمپ„è»ٹ輌مپ¯è‡¨و™‚ه…¥é–€è¨¼مپ®ç™؛è،Œم‚’هڈ—مپ‘مپھمپ‘م‚Œمپ°مپھم‚‰مپھمپ„م€‚و—¥وœ¬ه›½ه¤–مپ‹م‚‰مپ®è¦پن؛؛مپ®è¨ھو—¥م‚„ç©؛و¸¯ه†…مپ«مپٹمپ‘م‚‹ن؛‹ن»¶مƒ»ن؛‹و•…مƒ»مƒ‡مƒ¢و´»ه‹•مپھمپ©مپ«م‚ˆمپ£مپ¦ن¸€و™‚çڑ„مپ«م‚²مƒ¼مƒˆمپŒه°پéژ–مپ•م‚Œم‚‹ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚‹م€‚مپ¾مپںم€پ社ن¼ڑوƒ…ه‹¢و¬،第مپ§مپ¯ه…¥ه ´و™‚مپ«è؛«هˆ†è¨¼مپ®وڈگç¤؛م‚’و±‚م‚پم‚‹مپ“مپ¨م‚‚مپ‚م‚‹م€‚ م‚؟م‚¯م‚·مƒ¼

مƒکمƒھم‚³مƒ—م‚؟مƒ¼ و»‘èµ°è·¯34Lمپ®هچ—端è؟‘مپڈمپ«و‰€هœ¨م€‚ ه›½هœںن؛¤é€ڑçœپ ه›½هœںهœ°çگ†é™¢ هœ°ه›³مƒ»ç©؛ن¸ه†™çœں閲覧م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ®ç©؛ن¸ه†™çœںم‚’هں؛مپ«ن½œوˆگ مƒکمƒھم‚³مƒ—م‚؟مƒ¼مپ¯وˆگç”°ç©؛و¸¯ه†…مپ®مƒکمƒھمƒ‘مƒƒمƒ‰مپ§é›¢ç€é™¸مپŒهڈ¯èƒ½مپ§م€پو–°وœ¨ه ´مپ®و±ن؛¬مƒکمƒھمƒمƒ¼مƒˆمپ‹م‚‰ç´„20هˆ†م€پو¨ھوµœمپ‹م‚‰ç´„40هˆ†مپ§وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ«هˆ°ç€مپ§مپچم‚‹م€‚çڈ¾هœ¨مپ¯مƒپمƒ£مƒ¼م‚؟مƒ¼è·¯ç·ڑمپ®مپ؟مپ مپŒم€پAIROSمپŒه¸Œوœ›مپ®مƒکمƒھمƒمƒ¼مƒˆمپ‹م‚‰وˆگç”°ç©؛و¸¯مپ¾مپ§مƒکمƒھم‚³مƒ—م‚؟مƒ¼é€پè؟ژمپ®ن؛ˆç´„م‚’è،Œمپ†مپ“مپ¨مپŒهڈ¯èƒ½[238]م€‚مپھمپٹم€پن»¥ن¸‹مپ®ن¼ڑ社مپ«مپٹمپ„مپ¦م€پé–¢و±هگ„هœ°مپ¨وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯م‚’çµگمپ¶مƒکمƒھم‚³مƒ—م‚؟مƒ¼مپ®ه®ڑوœںè·¯ç·ڑمپŒمپ‹مپ¤مپ¦ه°±èˆھمپ—مپ¦مپ„مپںم€‚2017ه¹´çڈ¾هœ¨مپ¯ه…¨ç¤¾ه»ƒو¢مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚

م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مƒˆمƒ©مƒ³م‚¸مƒƒمƒˆمƒ„م‚¢مƒ¼ï¼ˆNarita Transit Program) ç©؛و¸¯ن¹—م‚ٹ継مپژن¹—ه®¢م‚’ه¯¾è±،مپ¨مپ—مپ¦م€پوˆگç”°ه±±و–°ه‹ه¯؛مپ§مپ®è·و‘©ن½“験م‚„酒蔵見ه¦مپھمپ©م€پç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛مپ§و—¥وœ¬و–‡هŒ–م‚’ن½“験مپ™م‚‹م‚¬م‚¤مƒ‰مپ¤مپچمپ®وœ‰و–™مƒںمƒ‹مƒ„م‚¢مƒ¼م‚„م€پم‚¤م‚ھمƒ³مƒ¢مƒ¼مƒ«وˆگç”°مپ¸مپ®م‚·مƒ§مƒƒمƒ”مƒ³م‚°مƒ„م‚¢مƒ¼م‚’ه®ںو–½مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپھمپٹم€پمƒ„م‚¢مƒ¼و،ˆه†…مپ¯è‹±èھمپ®مپ؟مپ§مپ‚م‚‹م€‚ وˆگç”°ç©؛و¸¯مƒ‘م‚¹مƒمƒ¼مƒˆï¼ˆN.Pass)ç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛هœ°هںںمپ®ن½ڈو°‘م‚’ه¯¾è±،مپ«م€پNAAمپ¯م€Œوˆگç”°ç©؛و¸¯مƒ‘م‚¹مƒمƒ¼مƒˆم€چم‚’ç™؛è،Œمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚هڈ–ه¾—مپ—مپںن½ڈو°‘مپ«مپ¯é§گè»ٹه ´و–™é‡‘مپھمپ©مپ®ه‰²ه¼•ç‰¹ه…¸مپŒن»کن¸ژمپ•م‚Œم‚‹[239]م€‚ ç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛و–½è¨

ه‘¨è¾؛مپ®é§گè»ٹه ´ه›½éپ“51هڈ·مپŒه›½éپ“295هڈ·ï¼ˆç©؛و¸¯é€ڑم‚ٹ)مپ¨ç«‹ن½“ن؛¤ه·®مپ™م‚‹ه¯؛هڈ°م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒپم‚§مƒ³م‚¸مپ‹م‚‰ç©؛و¸¯مپ¸هگ‘مپ‹مپ†مپ¨م€پç©؛و¸¯مپ®و•°م‚مƒو‰‹ه‰چمپ‹م‚‰م€پç©؛و¸¯ه†…é§گè»ٹه ´م‚ˆم‚ٹم‚‚ه»‰ن¾،مپھو–™é‡‘مپ§ه–¶و¥مپ—مپ¦مپ„م‚‹é§گè»ٹه ´و¥è€…مپŒه¤ڑو•°هکهœ¨مپ™م‚‹م€‚م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«ه‰چمپ®م‚«مƒ¼مƒ–م‚µم‚¤مƒ‰ï¼ˆè»ٹن¸،ن¹—é™چه ´ï¼‰مپ§مپ®è‡ھه‹•è»ٹهڈ—مپ‘و¸،مپ—(مپ„م‚ڈم‚†م‚‹مƒگمƒ¬مƒ¼مƒ‘مƒ¼م‚مƒ³م‚°ï¼‰مپ¯م€پوˆگç”°ç©؛و¸¯مپ®è¦ڈه‰‡مپ§ç¦پو¢مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپںم‚پم€پمƒ›مƒ†مƒ«مپ¨هگŒو§کمپ«م€پمƒم‚¤م‚¯مƒمƒگم‚¹مپ«م‚ˆم‚‹م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¾مپ§مپ®ç„،و–™é€پè؟ژم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’ه®ںو–½مپ—مپ¦م€پهˆ©ç”¨è€…مپ®ن¾؟ه®œم‚’ه›³مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ 1و—¥مپ‚مپںم‚ٹمپ®é§گè»ٹو–™é‡‘م‚’看و؟مپ«وڈگç¤؛مپ—مپ¦مپ„م‚‹ه؛—舗مپŒه¤ڑمپ„مپŒم€په®ںéڑ›مپ«مپ¯و—¥ه¸°م‚ٹé§گè»ٹمپ®هˆ©ç”¨م‚’و–م‚‹ه؛—舗مپŒه¤ڑمپ„م€‚ ه‘¨è¾؛مپ®مƒ›مƒ†مƒ«ç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛مپ«مپ¯م€په›½éپ“295هڈ·م‚„وˆگç”°م‚¤مƒ³م‚؟مƒ¼مƒپم‚§مƒ³م‚¸و²؟مپ„م‚’ن¸ه؟ƒمپ¨مپ—مپںç©؛و¸¯ه‘¨è¾؛مپ®ه±±و—مƒ»ن¸ک陵部مپ«مپ¯م€پç©؛و¸¯هˆ©ç”¨è€…需è¦پم‚’見込م‚“مپ م€پو—¥وœ¬م‚„諸ه¤–ه›½مپ®مƒ›مƒ†مƒ«مƒپم‚§مƒ¼مƒ³مپ«م‚ˆم‚‹م€پ200ه®¤ن»¥ن¸ٹمپ®ه¤§è¦ڈو¨،مپھمƒ›مƒ†مƒ«م‚‚複و•°éپ‹ه–¶مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚مپ“م‚Œم‚‰مپ®مƒ›مƒ†مƒ«مپ¯م€پé–‹و¸¯ه½“و™‚مپ®ç©؛و¸¯م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپŒن¸چن¾؟مپ§م€په‡؛ç™؛ه‰چو—¥مƒ»هˆ°ç€ه¾Œمپ®ه®؟و³ٹ(ه‰چه¾Œو³ٹ)需è¦پمپŒو—؛ç››مپ§مپ‚مپ£مپں(و—§ï¼‰وˆگç”°ç©؛و¸¯é§…مپ®و™‚ن»£مپ«é–‹و¥مپ—مپںم€‚ مپ—مپ‹مپ—م€پ鉄éپ“駅مپ®م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«ç›´çµگمپŒه®ںçڈ¾مپ—م€پو±ن؛¬é§…م‚„ن؛¬وˆگن¸ٹé‡ژ駅م€پو—¥وڑ®é‡Œé§…مپ¾مپ§مپ®و‰€è¦پو™‚é–“مپŒç‰¹هˆ¥و€¥è،Œهˆ—è»ٹمپ§30â€گ50هˆ†هڈ°مپ«مپھم‚‹مپ¨م€پè‡ھه®…مپ¨ç©؛و¸¯é–“مپ®ç›´è،Œç›´ه¸°مپŒو™‚é–“çڑ„مپ«ه®¹وک“مپ¨مپھمپ£مپںمپ“مپ¨مپ‹م‚‰ه‰چه¾Œو³ٹ需è¦پمپŒç¸®ه°ڈمپ—مپںم€‚مپمپ—مپ¦مƒ›مƒ†مƒ«مƒپم‚§مƒ¼مƒ³çµŒه–¶ن¼ڑ社مپ®هˆ¤و–مپ‹م‚‰م€پن¸چه‹•ç”£وٹ•è³‡مƒ•م‚،مƒ³مƒ‰م‚„وٹ•è³‡éٹ€è،Œç³»مپ®ç‰¹ه®ڑç›®çڑ„ن¼ڑ社مپ¸ه£²هچ´مپ•م‚Œم€په¤–資系م‚’ن¸ه؟ƒمپ¨مپ™م‚‹ن»–مƒ›مƒ†مƒ«مƒپم‚§مƒ¼مƒ³مپ®çœ‹و؟مپ¸è،£و›؟مپˆمپ•م‚Œمپ¦م€په®؟و³ٹه–¶و¥م‚’継ç¶ڑمپ—مپ¦مپ„م‚‹م‚‚مپ®مپŒه¤ڑمپ„م€‚ مپ“م‚Œم‚‰مپ®مƒ›مƒ†مƒ«مپ§مپ¯ç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«é–“مپ¨مپ®é€پè؟ژمƒگم‚¹مپŒه®ڑوœںéپ‹è،Œمپ•م‚Œمپ¦مپٹم‚ٹم€په®؟و³ٹه®¢مپ®هˆ©ن¾؟و€§م‚’ه›³مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚مپمپ®مپ»مپ‹م€پوˆگç”°م‚µمƒ¼م‚¯مƒ«مƒگم‚¹م‚‚éپ‹è،Œمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚ç©؛و¸¯م‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«مƒ“مƒ«مپ¾مپ§مپ®ç›´ç·ڑè·é›¢مپ¯م€پمپ»مپ¨م‚“مپ©مپŒهچٹه¾„5م‚مƒن»¥ه†…مپ§مپ‚م‚‹م‚‚مپ®مپ®م€پç©؛و¸¯ه†…مپ®éپ“è·¯مپŒم‚؟مƒ¼مƒںمƒٹمƒ«و–½è¨مپھمپ©م‚’ه¤§ه›م‚ٹمپ—مپ¦ه›½éپ“295هڈ·مپ«ه…¥م‚‹مپںم‚پم€پن¹—è»ٹو™‚é–“مپ¯مپٹمپٹم‚€مپ10هˆ†-20هˆ†ç¨‹ه؛¦è¦پمپ™م‚‹م€‚ه®؟و³ٹمپ™م‚‹مپ¨1-2週間程ه؛¦مپ¾مپ§مپ¯م€پé§گè»ٹو–™é‡‘م‚’ç„،و–™مپ¨مپ™م‚‹م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’用و„ڈمپ—مپ¦مپ„م‚‹ه ´هگˆم‚‚مپ‚م‚‹م€‚مپ¾مپںم€په°‘و•°مپ§مپ¯مپ‚م‚‹مپŒم€په€‹ن؛؛経ه–¶مپ®مƒڑمƒ³م‚·مƒ§مƒ³م‚„و°‘ه®؟م‚‚هکهœ¨مپ™م‚‹م€‚ مپھمپٹم€په®Œوˆگه½“هˆمپ‹م‚‰ن¹—م‚ٹ継مپژه®¢م‚’مƒ،م‚¤مƒ³مپ®é،§ه®¢مپ¨مپ™م‚‹مپ»مپ‹مپ«م€پن¹—م‚ٹه…¥م‚Œèˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®ن¹—ه‹™ه“،م€پç©؛و¸¯èپ·ه“،م‚„èˆھç©؛ن¼ڑ社مپ®ç¤¾ه“،م€پè؟‘éڑ£مپ®م‚´مƒ«مƒ•ه ´مپ®ه‰چو³ٹم‚„è؟‘éڑ£ن½ڈن؛؛مپ®وٹ«éœ²ه®´مپ®هˆ©ç”¨م‚‚ه¤ڑمپ„م€‚

وˆگç”°ه¸‚è،—هœ°ç©؛و¸¯مپ‹م‚‰é›¢م‚Œمپںن؛¬وˆگوˆگ田駅مƒ»JRوˆگ田駅ه‘¨è¾؛مپ¨مپ„مپ£مپںه¸‚è،—هœ°مپ§مپ¯م€پم‚‚مپ¨م‚‚مپ¨وˆگç”°ه±±و–°ه‹ه¯؛مپ¨مپ„مپ†è¦³ه…‰هگچو‰€مپŒمپ‚م‚‹مپںم‚پم€پهڈ¤مپڈمپ‹م‚‰هœ°ه ´ç³»مپ®ن¸è¦ڈو¨،مƒ›مƒ†مƒ«م‚„و°‘ه®؟مپŒç‚¹هœ¨مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚2005ه¹´ن»¥é™چمپ¯ن؛¬وˆگوˆگ田駅و±هڈ£ï¼ˆوˆگç”°ه¸‚ه½¹و‰€هپ´ï¼‰مپ®هŒ؛ç”»و•´çگ†ن؛‹و¥مپ®é€²وچ—مپ«م‚ˆم‚ٹم€پ駅ه‰چمپ«مƒپم‚§مƒ¼مƒ³ç³»مپ®ه®؟و³ٹ特هŒ–ه‹مƒ“م‚¸مƒچم‚¹مƒ›مƒ†مƒ«مپ®é–‹و¥مپŒç›¸و¬،مپ„مپ م€‚ و–½è¨مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®è©³ç´°: [240] ç®،çگ†ن¼ڑ社مƒ»وˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯و ھه¼ڈن¼ڑ社 →詳細مپ¯م€Œوˆگç”°ه›½éڑ›ç©؛و¸¯ (ن¼پو¥)م€چم‚’هڈ‚ç…§