欧州連合の拡大

欧州連合の拡大(おうしゅうれんごうのかくだい)では、欧州連合(EU)の加盟国の拡大について述べる。EUは、その歴史の中で、新たな加盟国によって何度も拡大してきた。EUに加盟するためには、コペンハーゲン基準(1993年6月のコペンハーゲンサミット後)と呼ばれる経済的・政治的条件を満たす必要があり、法の支配を尊重する安定した民主的な政府と、それに対応する自由と制度が必要となる。マーストリヒト条約によると、現在の各加盟国と欧州議会は、拡大に同意しなければならない。拡大のプロセスは、欧州統合と呼ばれることもある。この用語は、各国政府が国内法の段階的な調和を可能にすることで、EU加盟国間の協力関係が強化されることを指す場合にも使われる。 EUの前身である欧州経済共同体[1]は、ローマ条約が発効した1958年にともに設立された。以来、EUの加盟国は27カ国となり、最新の加盟国は2013年7月に加盟したクロアチアである。直近のEUの領土拡大は2014年のマヨットの編入である。EUとその前身の最も顕著な領土縮小は、1962年のアルジェリアの独立に伴う離脱、1985年のグリーンランドの離脱、2020年のイギリスの離脱である。 2024年6月現在、トルコ(2005年~)、モンテネグロ(2012年~)、セルビア(2014年~)、アルバニア(2020年~)、北マケドニア(2020年~)、モルドバ(2024年〜)、ウクライナ(2024年〜)と加盟交渉が進められている。モンテネグロとセルビアは、ジャン=クロード・ユンケル欧州委員会委員長とヨハネス・ハーン拡大担当委員によって、フロントランナー候補とされ、欧州委員会の次期任期中の2025年までに加盟すると予測されている[2][3][4]。トルコとの交渉は進行中だが、2016年のクーデター未遂事件に対するトルコ政府の対応にEUが異議を唱えていることから、ペースは鈍化している[5]。 歴史→詳細は「欧州連合の歴史」を参照

加盟基準とその実務 1989年、ECのPhare Programmeが策定された。これは潜在的加盟候補国に対する財政支援を実施することで、その国の経済の成長と改革を達成させることを目的としている。EU入りのためには、加盟希望国は1993年の欧州理事会で定められたコペンハーゲン基準を満たさなければならない。同基準では以下のように定めがある。

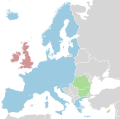

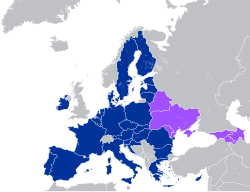

1995年12月、マドリード欧州理事会において加盟基準が改定され、加盟国の政治体制が統合に適応しているというものが加えられた。つまりEC法が国内の法制において尊重されているということは重要であり、行政府および司法府において適切に執行・適用されるということが欠かせないのである。 加盟準備の進展状況を評定するために、欧州委員会は欧州理事会に対して定期報告書を提出している。この報告書に基づいて欧州理事会は加盟協議や別の加盟候補国に関する決定を下す。1993年以降、欧州委員会は毎年定期報告書を提出してきており、このなかには2004年以降に加盟した中東欧の国々や、キプロス、マルタ、トルコもその対象に含まれている。 新規加盟国クロアチア ザグレブの外務省ビルで掲揚されている クロアチアは2003年にEUに対して加盟希望を申請し、欧州委員会は2004年の初頭にクロアチアを正式な加盟候補とすることを勧告した。2004年半ば、欧州理事会はクロアチアを正式な加盟候補国とすることを決め、加盟協議の開始時期について、当初2005年初めとしていたが、同年10月に先送りされた。2005年10月3日に加盟協議が開始され、2006年10月18日にはクロアチアに対する33章にわたるアキ・コミュノテール("Acquis communautaire" EU法の総体系)を受け入れる体制が整っているかについての審査手続きが完了した。 ユーゴスラビア崩壊後の復興状況についてクロアチアはスロベニアに続いて良好とされ、また旧ユーゴスラビア構成国として、やはりスロベニアに続いて2番目にEUに加盟することを希望していた。クロアチアは安定した市場経済を持ち、また2007年に加盟したブルガリアやルーマニアよりも高い統計指標が示されていた。 一方でEUはブルガリアとルーマニア以降の新規加盟国の受け入れ態勢を整えるための内部問題を検討する必要があり、それは現行のニース条約では加盟国数が27までしか想定されていないというものであった。欧州憲法条約では解決策が規定されていたが、フランスとオランダでの国民投票で批准が拒否され、新たな策が求められていた。改革条約(リスボン条約)ではその問題が解決されており、新規加盟の障害が解消されている。同条約は2009年12月1日に発効した。 クロアチアとの加盟協議に際し、アキ・コミュノテールは従来の31章から35章に増えており、新たに追加された項目は、かつて農業政策の分野に分類されていたものが細分化され、これらの分野はほかの加盟希望国に対して難しいものとなっていた。 2011年6月、クロアチアとEUとの加盟交渉は終了した。2012年1月22日には国民投票でEU加盟が承認され、2013年7月1日には、クロアチアが28番目の加盟国となった[7]。 加盟候補国 現在の加盟国 交渉中の加盟候補国 加盟候補国 潜在的加盟候補国 交渉が凍結されている加盟候補国

トルコ ヨーロッパ諸国のほかにトルコ国旗も含まれている。 EUとの関連におけるトルコの立場は近年重要性を持つようになり、また多くの議論が起こっている。 トルコはEUと協調関係にあり、1963年にはEUの前身であるEECとトルコとの間で連合協定(アンカラ協定)が調印されている。トルコは1987年4月14日に正式な加盟国となることを申請していたが、正式な加盟候補国として承認されるのは、申請から12年後となる1999年のヘルシンキ欧州理事会においてであった。2004年12月17日にブリュッセルにおいて欧州理事会が開かれ、トルコに対する加盟協議を2005年10月3日に開始するということが発表された。その後2005年10月20日に開始された審査手続きは2006年10月18日に完了している。 アメリカ中央情報局 (CIA) によるとトルコは先進国に分類されており[8]、欧州評議会加盟国の中でも7番目に経済規模が大きく、また1996年のEUとは関税同盟を創設している。トルコは1949年から欧州評議会の加盟国であり、1961年の経済協力開発機構 (OECD) 発足時の原加盟国でもある。また1973年の欧州安全保障協力機構の設立時からの加盟国であり、さらには1992年以降は西欧同盟の準加盟国となっている。トルコはまた1999年の G20 主要工業国発足当初のメンバーであり、EUと密接な関係を持っている。 トルコの加盟に反対する立場の主張にはさまざまなものがある。その多いものとしては、トルコの現在・過去の政権は民族的少数、とくにクルド人や非スンニ派のような宗教的少数、政治的反体制派やケマリズム批判論者に対して差別を行っており、またトルコの政治において軍隊が大きな役割を持っているということから、重要原則である自由民主主義を尊重していないというのである。EUではトルコにおける民族主義の昂揚や、このことが加盟手続きへの悪影響になりかねないという懸念が示されており、一部では巨大なイスラム教国が加盟するということに反対をするものもいる。またトルコは一般的な地理上の定義におけるヨーロッパにわずかしか領土がないということを主張するものもいる。しかしこれについては、その領土にはトルコの経済・文化の中心地で国内最大都市であるイスタンブールがあり、またEUの既存の加盟国であるキプロスはアナトリア半島の南にあって地理的にはアナトリアの大陸棚上に位置している。 このほかにもトルコはキプロス島の北部3分の1を、4万人の駐留軍を配置させて占領し続けており、国際連合の仲介のもとでキプロス紛争が解決されるまでキプロス共和国の承認を拒否しているという懸念もある。過去を振り返ると、国際連合安全保障理事会は1983年10月18日の決議541において、北キプロスの占領は国際法上無効であると宣言し、トルコ軍の撤退を要求している[9]。EUとトルコは国連のアナン・プランを積極的に支持していたが、トルコ系キプロス住民はこれを受け入れた一方で、ギリシャ系キプロス住民は2004年に個別に実施された住民投票で拒否している。 また、トルコのEU加盟に関してクルド人問題、キプロス問題と共に焦点となっているのはアルメニア人虐殺問題である。トルコ政府はアルメニア人虐殺を正式に認めておらず、国内に50万人規模のアルメニア系住民を抱えているフランス等のEU加盟国が、トルコ政府の責任を追及している。2011年、フランス与党の国民運動連合は、旧オスマン帝国によるアルメニア人虐殺を公の場で否定すれば禁錮・罰金刑を科すという趣旨の法案を下院に提出。これにトルコ政府が反発し法案の取り下げを迫ったものの、12月に法案が可決され、トルコ・フランス両国間での経済・軍事・政治的な協議が打ち切られた。同年11月、イギリスを公式訪問したアブドゥラー・ギュル大統領は、トルコのEU加盟交渉に進展がないことに対し「このままではEU加盟に関する国民の支持が得られなくなる可能性がある。」と語った。2012年2月28日、フランス憲法会議は、表現の自由などに抵触するものとし、この法案を「違憲」と判断した。これによりトルコ・フランス両国の関係は改善に向かったが、ニコラ・サルコジ仏大統領はこの決議に反発し、政府に同趣旨の法案を作成する指示を出した。しかし、この一連のサルコジ大統領の対応は、4月の大統領選に向け、アルメニア系住人票を目当てとした選挙対策であるという批判もあがっている。 トルコ加盟賛成論には、加盟によってトルコの民主政が改善されることや、EUの経済がトルコというOECDやG20のメンバーが加わることで強化され、またEUの軍事力も北大西洋条約機構 (NATO) 第2の兵力を持つ国の加入によって増強されるという期待が含まれている。また賛成の立場のものには、トルコが加盟条件を遵守しているという主張が唱えられている。トルコは加盟に向けた行動をとり始めてもはや40年以上が経過しており、この間トルコでは加入の障害となるような状況を排し、人権の扱いについても大きな改善がなされ、このことからEUもこれ以上は先送りすることができないとの見方もある。 トルコの加入に反対する議論には、過去に繰り返された政治的な危機的状況を指摘するものもある。トルコでは1960年以降で4度の軍事クーデターが起きており、軍が民政に大きく関与していることや、2010年代以降エルドアン政権が強権的手法を採っていることなどもあって、加盟基準にある安定的な民主主義について疑問視する見方がある。 北マケドニア スコピエの政府ビル前で掲揚されている。 北マケドニア(2019年2月12日までの国名は「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」)は2004年3月22日に正式な加盟候補国となる希望を表明し、2005年11月9日、欧州委員会もマケドニアを加盟候補国とすることを勧告した。同年12月17日にEU各国首脳はこの勧告に同意し、マケドニアを正式に加盟候補国とすることを決定した。 北マケドニア国内ではオフリド合意の実施により西部地域のアルバニア系住民に大幅な自治権が与えられ、民族間緊張が存在するも平和状態が維持されている。セルビアとは異なり、北マケドニアは全土にわたって主権が保たれている。 2005年12月17日、欧州理事会はマケドニアがさまざまな次元における改革や合意事項(コペンハーゲン基準、安定化・連合プロセス、オフリド合意)の履行を成し遂げたことを歓迎、祝福し、この継続を支援することにした。さらにマケドニアの加盟に向けた具体的な段階(加盟協議の開始など)について、EUの一般拡大政策において協議がなされることになった。欧州理事会はまたEUの受け入れ態勢を検討することになるとの考えも示している[10]。 ところが、マケドニアは南に接する既存の加盟国であるギリシャとの間で、「マケドニア」という国名について紛争となっていた。この問題の解決は加盟における必須条件ではなかったが、ギリシャとキプロスが再三にわたって国名問題が合意に至らなければマケドニアの加盟を拒否すると表明しており、加盟に際する課題となっていた。EUは同国をマケドニア旧ユーゴスラビア共和国として認証していた。 この国名問題は長らく膠着状態が続いていたが、2017年に発足したゾラン・ザエフ政権はギリシャとの呼称問題解決に向けて積極的に働きかけ、2018年6月12日にマケドニアは国名を北マケドニア共和国とすることでギリシャとの合意(プレスパ合意)が成立[11][12]、同月17日に署名した[13]。2018年9月30日には、ギリシャとの合意に基づいて「北マケドニア共和国」への国名変更などの賛否を問う法的拘束力の無い国民投票が実施されたが、投票率は30%台にとどまり成立に必要な50%には届かなかった。投票結果は、9割超の投票所で開票を終えた段階で賛成91.3%に対し、反対5.7%だった。合意に反対する野党側は、ボイコットを呼び掛けていた[14]。2019年1月11日、マケドニア議会は国名を「北マケドニア共和国」に変更する憲法改正案を承認した。賛成票は議会定数120中81票と、必要な80票を僅かに上回った[15][16]。同年1月25日、ギリシャ議会においても合意が承認され[17]、2月12日に改名が発効した[18][12]。 2018年4月17日、欧州委員会は北マケドニア(当時の国名は「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」)とアルバニアに加盟交渉を勧告したが、同年6月26日に両国の加盟交渉開始を少なくとも1年先送りにした。ドイツなどEU加盟国の多くは加盟交渉開始を支持していたが、フランスとオランダが内政改革を要求し、28カ国の欧州担当相は加盟交渉に向けた道筋を2019年6月に設定することで合意した[19]。6月のEU総務理事会において北マケドニアとアルバニアの加盟交渉開始決定が遅くとも同年10月までに延期され、さらに10月のEU理事会にて審議開始が再度先送りとなった[20]。 以後、加盟交渉の開始に至るまで暫く議論が堂々巡りしていたが、2020年2月、欧州委員会がEU拡大手続きの見直し案を公表した[21]。拡大に慎重なフランス等に配慮し、加盟候補国の改革が後退したと判断した際は、加盟国に交渉を停止させる権限を与えるといった内容である[21]。これにより加盟国拡大に慎重なフランス等が態度を軟化させ、3月24日、EU各国の欧州担当相らが北マケドニアとアルバニアの加盟交渉開始に合意し、同月26日にEU首脳がこの方針を確認した[22][23][24]。 しかしその後、隣国ブルガリアが北マケドニア国内の少数派であるブルガリア系住民の扱いなどを理由に加盟に反対してきたが、2022年7月16日、北マケドニアはフランスが示した仲裁案を承認し、ブルガリアも反対を撤回した。同年7月19日、EUは北マケドニア、アルバニアとそれぞれ加盟に向けた交渉を正式に開始した[25]。 モンテネグロ2006年5月21日、モンテネグロはセルビア・モンテネグロからの分離の是非を問う住民投票が実施され、この結果を受けて同国は独立国となった。モンテネグロの独立が同国自体にどのような影響がもたらされるかは不明であったが、EUとの協議により安定化・連合プロセス協定が速やかに実施され、EUへの加盟はセルビアよりも早い時期になされると考えられている。 しかしモンテネグロはEU加盟にむけた努力の障害となる環境、司法、犯罪関連の諸問題に悩まされている。モンテネグロではかつてドイツ・マルクが使用されていたが、1999年に創設されたユーロを同年から自国の通貨として独自に導入している。安定化・連合プロセス協定に関する協議は2006年9月に開始され[26]、2007年3月15日の仮署名を経て同年10月15日に正式署名されている。 2008年12月15日にEUに加盟を申請した。連合・安定化プロセス協定は2010年5月1日に発効された。2010年12月18日に欧州首脳会談において、加盟候補国に承認された。 2011年10月12日、モンテネグロとEUとの本格的な加盟交渉が勧告[27]。翌年の6月、EU首脳会議で加盟交渉開始が合意された[27]。2018年2月6日、欧州委員会はモンテネグロとセルビアの加盟を早ければ2025年とする目標を打ち出した[28]。 2025年6月現在、該当するアキ・コミュノテール全33分野中33のすべての分野で交渉を開始しており、そのうちの7分野の交渉は暫定的に終了している[29]ことから、加盟候補国9か国のなかで最も交渉が進展している国といえる。 セルビアセルビアは南部地域の貧困や国内の広範囲における紛争のほか、コソボにおける民族間の緊張を抱えている。セルビアでは2000年に、当時はセルビア・モンテネグロを構成する国であったが改革が着手され、2005年11月には安定化・連合プロセス協議が開始された。 独立当初、戦犯容疑者であるラトコ・ムラディッチが逮捕されていないという事実はEU加盟協議において障害となっていた。2006年5月3日、EUはムラディッチの逮捕がなされていないとしてセルビアとの安定化・連合プロセス協議を停止した。これによりセルビアのEU加盟に関する過程や国内の改革に大幅な遅れが生じることになった。 2006年7月、ムラディッチ逮捕に向けた行動計画がセルビア政府によりまとめられた。これはムラディッチの居場所を特定し、司法の裁きにかけることが目標とされているのと、同時にEUとの関係改善を狙ったものとされた。この問題の解決次第ではあるが、安定化・連合プロセス協議は2007年中にまとまると見込まれた[30]。さらに2007年6月13日にはセルビアとEUとの間で公式協議がなされた[31]。 2007年11月7日、セルビアはEUと安定化・連合プロセス協定の最終草案に合意、仮署名し、2008年4月29日に正式署名された。これはセルビアのEU加盟協議に向けた大きな前進であり、また戦争犯罪主任検事カルラ・デル・ポンテの助言をうけて行われたもので、この助言ではEUに対し、セルビアはあらゆる公式文書への署名を行うことよりもムラディッチをハーグに立たせなければならないが、国際法廷の求めに適切に対応してきたと述べた[32]。2009年12月22日にEUに加盟を申請した。 2011年5月26日、セルビア政府はボスニア・ヘルツェゴビナ内戦の大物戦犯であるラトコ・ムラディッチを拘束した。また、同年7月20日、同じく戦犯として起訴されていたゴラン・ハジッチの拘束を発表した。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷が起訴した戦犯46人全ての引き渡しと、コソボとの政治対話、政治・司法改革らが評価され、2011年10月12日、欧州委員会は、セルビアに正式なEU加盟候補国としての地位を与えるように提言した。2008年にセルビアから一方的に独立を宣言したコソボとの関係改善および政治対話の進展が加盟交渉開始の条件とされ[27]、それらの条件を満たしたとして2012年3月1日に加盟候補国入りした。2014年1月21日にEUとの加盟交渉を開始した[33]。2018年2月6日、欧州委員会はセルビアとモンテネグロの加盟を早ければ2025年とする目標を打ち出した[28]。 2021年12月現在、該当するアキ・コミュノテール全34分野中22分野で交渉を開始しており、そのうちの2分野の交渉は暫定的に終了している[34]。 アルバニアアルバニアは公式的に潜在的加盟候補国と認知されていた国の中で、2003年に最初に安定化・連合プロセスの協議を開始した。この協議は合意がまとまり2006年6月12日に文書に署名され、アルバニアは完全にEUに加盟する最初の大きな段階を完了させたことになる。 しかし、アルバニアのEU加盟は国内経済と政治の安定にかかっている。東ヨーロッパ諸国の加盟にあたっての諸段階をうけて、アルバニアはさまざまな分野でEUや北大西洋条約機構 (NATO) に接近し、またバルカンという問題が山積し、分断された地域における西欧同盟の安定要素や強力な同盟国としての地位を維持してきた。EU高官によると、アルバニアとほかのバルカン西部諸国のEU加盟は優先事項とされている。 2009年4月1日に安定化・連合プロセスが発効、2009年4月28日にEUに加盟を申請し、2014年6月27日に加盟候補国の地位を獲得した[35]。 2018年4月17日、欧州委員会はアルバニアと北マケドニア(当時の国名は「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」)に加盟交渉を勧告したが、同年6月26日に両国の加盟交渉開始を少なくとも1年先送りにした。ドイツなどEU加盟国の多くは加盟交渉開始を支持していたが、フランスとオランダが内政改革を要求し、28カ国の欧州担当相は加盟交渉に向けた道筋を2019年6月に設定することで合意した[19]。6月のEU総務理事会においてアルバニアと北マケドニアの加盟交渉開始決定が遅くとも同年10月までに延期され、さらに10月のEU理事会にて審議開始が再度先送りとなった[20]。 以後、加盟交渉の開始に至るまで暫く議論が堂々巡りしていたが、2020年2月、欧州委員会がEU拡大手続きの見直し案を公表した[21]。拡大に慎重なフランス等に配慮し、加盟候補国の改革が後退したと判断した際は、加盟国に交渉を停止させる権限を与えるといった内容である[21]。これにより加盟国拡大に慎重なフランス等が態度を軟化させ、3月24日、EU各国の欧州担当相らがアルバニアと北マケドニアの加盟交渉開始に合意し、同月26日にEU首脳がこの方針を確認した[22][23][24]。 2022年7月19日、EUはアルバニア、北マケドニアとそれぞれ加盟に向けた交渉を正式に開始した[25]。 2025年5月現在、該当するアキ・コミュノテール全33分野中24の分野で交渉を開始している[36]。 ウクライナ 大統領選開票結果発表の直後に抗議デモが開始された。 ウクライナの多くの政党はEU加盟やヨーロッパとの関係強化を唱えているが、EUでは一部でこのウクライナの動きに懐疑的であった。2002年、欧州委員会拡大担当委員ギュンター・フェアホイゲンはウクライナに関して、「ヨーロッパの展望」において10年から20年以内に同国の加盟は必ずしも含まれていないが、その可能性がないということでもないと述べた。 EU3機関首脳とウクライナ首脳会談が第5次拡大直前の2004年4月に開かれ、ウクライナのEUへの統合について、当時のウクライナの市場経済の状況では不可能だとしていた。ただしこの会談はオレンジ革命前のことであった。当面ウクライナは歴史的に結びつきの強いポーランドを介してEUとの関係を築いていくことになった。 2004年末のオレンジ革命により、ヨーロッパのウクライナに対する展望は改善された。野党指導者ヴィクトル・ユシチェンコはEUとの関係強固をほのめかし、そのうえで市場経済国としてのウクライナの地位向上、世界貿易機関 (WTO) 加盟、EUとの関係を築き、最終的には加盟にいたるという4つの計画を表明した。同様にウクライナ政府はEUに対して加盟に向けたはっきりとした見通しを示すよう求め、そのさい承認を受けた行動計画では、ウクライナ・EU関係については2004年のウクライナ大統領選挙前の水準までしか反映していないとしていた。 2005年1月13日、欧州議会は賛成467、反対19でEU加盟の可能性に関してウクライナとの密接な結びつきを築く内容の動議を可決した。加盟協議の開始に至るまでの前途は長いものではあるが、欧州委員会は将来のウクライナの加盟の可能性を排除しないと表明するのにとどめた。ユシチェンコは欧州委員会の冷淡な雰囲気に対して、近い将来にウクライナはEU加盟申請を行い、EUへの統合を確かなものにし、現状不可能であるならばそれを可能にするために独立国家共同体 (CIS) との関係を見直すと表明した。 EU加盟国首脳の一部にはウクライナに対する密接な経済連携への強い支持を表明しているが、ウクライナの努力に対する直接的な支持については保留した。2005年3月21日、ポーランド外相アダム・ダニエル・ロットフェルドは、ポーランドはさまざまな面でウクライナのEUとの統合、市場経済国としての地位の獲得、WTOへの加盟希望を促していくと述べてたうえで、現時点では協調して着実な段階を踏んで話し合っていくべきであって、欧州統合についての無駄な議論はしないともした。その3日後にはフランスの調査会社によるEUでも規模の大きい6か国での世論調査の結果が示され、その中でヨーロッパの世論は、現時点で加盟候補国となっていない国の中で将来EUに加わるのが望ましいのはウクライナであるとしている。 2005年10月に欧州委員会委員長ジョゼ・マヌエル・ドゥラン・バローゾは、将来のウクライナはEUに含まれていると述べている。ところが2005年11月9日に欧州委員会は新たな拡大戦略をまとめた文書において、クロアチア以外の旧ユーゴスラヴィア諸国とアルバニアが対象となっている従来の拡大方針は、ウクライナ、アルメニア、ベラルーシ、グルジア、モルドヴァの将来の加盟の可能性の妨げとなっているとした。オッリ・レーンは現行の拡大方針の内容が非常に重いものであるためこれ以上の対象の拡張は避けるべきだとした。 2008年2月、EUとウクライナは自由貿易協定(FTA)交渉を開始し、同年9月、この交渉は、EU加盟に向けての連合協定(AA)へと切り替えられた。当時大統領であったヴィクトル・ユシチェンコは、早期のEU加盟を目指しており、交渉は順調に進められていた。 2010年3月2日、ブリュッセルでEUとの共同会見を行ったヴィクトル・ヤヌコーヴィチ第4代大統領は、親ロシア派とされているもののEU加盟については親欧米派であったユシチェンコ前政権と変わりはないことを訴え、ウクライナはNATOに加盟する方針はないものの、「ウクライナにとっては欧州統合が主要優先課題であり、これはまた我々が行おうとしている社会・経済改革戦略にとっての重要な要素でもある」「(同国の優先課題について)EUへの加盟、ロシアとの建設的関係の樹立、それに米国など戦略的パートナーとの友好的関係の構築だ」と述べ、EU加盟を目標としEUとロシアの間の懸け橋となることを目指す方針を示した。 同会見でEUとウクライナは、エネルギー政策とウクライナ国民のビザなしEU訪問の問題について会議し、バローゾ欧州委員長は、EU・ウクライナの連合協定は1年以内に結ばれる可能性があり、これによりウクライナの輸出業者は人口5億のEU市場に自由に参入出来ることになり貿易額は倍増する可能性があると述べた[37]。また同大統領は2011年1月18日来日し、同月20日に京都大学で講演した際「ウクライナの目標は欧州連合 (EU) 加盟だ」とかわらず強調した[38]。 2011年12月21日、ウクライナとEUは連合協定の締結協議を終了したものの、ヘルマン・ファンロンパイEU大統領は協議終了後、連合協定の調印を先送りすることを表明した。同年8月5日に、ウクライナ野党指導者であるユーリア・ティモシェンコ前首相が刑事起訴・拘束されたことに対し、一部のEU諸国がヤヌコーヴィチ大統領の政敵排除と民主主義後退の象徴と見なし懸念を示しており、ウクライナ国内においても野党勢力から、政治弾圧との抗議や勢力結集に構える動きがみられた[39]。 これに伴い、ファンロンパイ大統領は、連合協定の調印は身柄を拘束されているティモシェンコ前首相の処遇次第であるという意向を示し、これにより、連合協定の締結協議は暗礁に乗り上げ、先送りされることとなった[40]、欧州委員会のステファン・フューレEU拡大担当委員は、「ウクライナのEU準加盟国入りと連合協定締結の可能性は排除しない。」と述べ、同時に、連合協定が正式に調印されるにはティモシェンコ前首相の釈放および政治環境の整備が必要不可欠であるとの意を表明した[41]。2012年3月30日、ブリュッセルにおいて、連合協定の仮調印が行われた[42]。 2013年11月21日、ウクライナはEUとの経済や政治などで関係を強化する「連合協定」について、締結に向けた準備を停止するとし、ロシアとの協議を再開すると発表した。連合協定への署名は同月29日に予定されていた[43][44][45]。この締結停止決定に対しウクライナ国内の親欧米派が、2004年のオレンジ革命以来となる同国最大規模のデモ(ユーロマイダン革命、尊厳の革命)を行った[46][47][48]。 2014年2月、この大規模なデモがきっかけで親ロシア派のビクトル・ヤヌコビッチ政権が崩壊し、ロシアと紛争に発展した。政権崩壊後、親欧米派のアルセニー・ヤツェニュク暫定政権が誕生したが、これに対しロシアは憲法違反として認めず、ロシア系住民の保護を名目にクリミア半島へ事実上の軍事介入を実施した。「クリミア共和国」として独立を宣言した後、 クリミア半島のクリミア自治共和国と特別市セバストポリをロシア領に編入した[49][50]。ウクライナ政府はこれをロシアの武力による違法占拠とし承認しない立場である。その後同国東部でも情勢が不安定化し、武装勢力等が地方行政府各施設を占拠したことを受け、ウクライナ政府軍と武装勢力の戦闘が開始された。他方、同年5月大統領選挙が繰り上げ実施され、同年6月にペトロ・ポロシェンコが大統領に就任した[51]。 2014年2月の新政府発足及び同年6月のポロシェンコ大統領就任以降、ウクライナ政府はより一層欧州統合路線を推進し、2014年6月27日、EUとウクライナ、ジョージア、モルドバの3か国は高度かつ包括的な自由貿易圏(Deep and Comprehensive Free Trade Areas: DCFTA)の構築を含む連合協定 (Association Agreement: AA)を調印した[52][53]。2016年1月からはEU・ウクライナ間でDCFTAも暫定的に適用が開始された[51]。2017年3月30日オランダが連合協定を批准し[54]、 同年9月1日、DCFTAを柱とする連合協定を全面的に発効した[55]。 その後、ウクライナとロシアの関係は急速に悪化し2022年2月24日にロシアによるウクライナへの侵攻が始まった。これを受けて28日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は自国を守るためとしてEUへの正式な加盟申請を行った。フォンデアライエン欧州委員長も同国のEU加盟を支持している[56]。これを受け、同年3月10日、欧州理事会は欧州委員会に対し、ウクライナ、ジョージア、モルドバのEU加盟に関する意見を出すよう求めた[57]。 同年4月8日、フォンデアライエン欧州委員長はウクライナの首都キーウを訪れ、ゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナのEU加盟について「プロセスをできるだけ加速していきたい」と述べた。その際、フォンデアライエン欧州委員長はゼレンスキー大統領にEU加盟の手続きの1つである質問票を手渡した[58]。同月17日、ゼレンスキー大統領は、質問票へ第一段の回答をEU側に提出した[59]。翌月5月9日には、第二段の回答を提出した[60]。 6月17日、欧州委員会はウクライナとモルドバをEUの加盟候補国として認定するよう欧州理事会に勧告した[61][62]。 6月23日、欧州連合首脳会議は、全会一致でウクライナを加盟候補国として承認することを合意した[63][64]。この決定に対して、ゼレンスキー大統領はTwitterに「EUのリーダーたちの決定を心から称賛する。これはウクライナとEUの関係において、特別で歴史的な瞬間だ。ウクライナの未来はEUとともにある」と投稿した[65]。 2023年11月8日、欧州委員会はウクライナとモルドバとの加盟交渉の開始を勧告した[66]。 翌月の12月14日、欧州理事会はウクライナとモルドバの加盟交渉の開始を決定した。14日の会議直前までウクライナの加盟交渉の開始を反対していたハンガリーは、拒否権こそ行使しなかったものの、採決時に首相が一時退席して合意形成の場に参加しなかった[67][68]。 モルドバモルドバ政府はEUへの加盟希望を表明している。モルドバとEUは、1994年にパートナーシップ協力協定(PCA)を締結し、1998年に同協定は発行された。 2001年に共産党が政権を担った後も、EU加盟を目指す姿勢は変わらず、2005年には外交政策を再びヨーロッパに向けたものとし、国営企業の民営化や、EU加盟を目指した国内改革や基盤整備が進められた。2005年10月6日、EUは首都キシナウに常設代表部を開設した。2008年10月には、欧州連合理事会において協定交渉を開始する準備があることの確認がなされ、2009年6月には欧州委員会が連合協定の交渉権限付与を決定したものの、状況はあまり進展していなかった。 2009年9月25日、非共産党系の連立政権が発足。新政権は初の訪問先としてブリュッセルを選び、欧州統合路線を明確に打ち出した。以降、欧州統合改革を急速に進め、2010年1月12日、従来のPCAの枠組みを連合協定(AA)に向けた交渉開始へと切り替えた[69]。 これまで8度にわたる連合協定開始に向けた交渉を経て、2011年にEUとモルドバ間で、EU加盟に向けた連合協定の一環となる包括的自由貿易協定(DCFTA)の交渉開始ならびに、EUとの査証免除化交渉締結に向けた交渉が開始された。2012年2月27日、カレル・デフフトEU通商担当委員は、モルドバとジョージアの二国を相次いで訪問し、連合協定に向けた包括的自由貿易協定の交渉を開始した[70]。 モルドバにおける大統領選出には議会の5分の3以上の賛成が必要不可欠であり、2009年9月にウラジーミル・ヴォローニン前大統領が辞任して以来、共産党と連立与党の対立により、どの政党も大統領選出に必要な議席の獲得に達することができず、約2年半にわたり大統領不在の状況が続いていたが、2012年3月21日、欧州統合連盟(AEI)から擁立されたニコラエ・ティモフティ候補が新大統領に選出された。同大統領は、EU加盟および欧州統合を目指す意向を表明した[71][72]。 2014年6月27日、EUはモルドバ、ウクライナ、ジョージアの3か国と高度かつ包括的な自由貿易圏(Deep and Comprehensive Free Trade Areas: DCFTA)の構築を含む連合協定 (Association Agreement: AA)を調印した[52][53]。その後連合協定締結時の全てのEU加盟国による批准が完了し、2016年7月1日、EUとモルドバの連合協定が正式に発効された[73][74][75]。 なお、モルドバは国内において、ロシアへの統合を目指し一方的に独立を宣言し、事実上独立状態にある沿ドニエストルを抱えている。EUは、国際的に全く承認されていないこの国家の存在を認めず、米国と共に沿ドニエストル指導部に対し渡航禁止措置を実施していたが、2005年10月から沿ドニエストル和平交渉にオブザーバーとして参加し、11月にはモルドバ・ウクライナ国境監視ミッション(EUBAM)を立ち上げた。また、2006年以降、停止状態にあった公式交渉を2011年9月から「5+2」[注釈 1]として再開した。 一方で、モルドバ南部に位置する、テュルク系少数民族ガガウス人の自治区であるガガウジアは、沿ドニエストルと同様に、旧ソ連3ヶ国からなる関税同盟の参加、およびロシア・ユーラシア連合への統合を要求しており、欧州統合路線を強調するモルドバ政府とは外交方針が真っ向から対立している。ガガウジア自治政府は、場合によっては自ら対外政策を選択する用意があることを表明している[76]。 2022年2月28日にウクライナがEUへ加盟申請を行ったことを受け、これに続く形で、モルドバとジョージアは同年3月3日にEUへ加盟申請を行った[77]。これを受け、同年3月10日、欧州理事会は欧州委員会に対し、ウクライナ、ジョージア、モルドバのEU加盟に関する意見を出すよう求めた[57]。 同年4月11日、欧州委員会はルクセンブルクにて、モルドバ、ジョージアの両国外務大臣へEU加盟の手続きの1つである質問票をそれぞれ手渡した[78]。同月22日、モルドバは質問票へ第一段の回答をEU側に提出した[79]。翌月5月12日には、第二段の回答を提出した[80]。 6月17日、欧州委員会はウクライナとモルドバをEUの加盟候補国として認定するよう欧州理事会に勧告した[61][62]。 6月23日、欧州連合首脳会議は、全会一致でモルドバを加盟候補国として承認することを合意した[81][82][83]。 2023年11月8日、欧州委員会はモルドバとウクライナとの加盟交渉の開始を勧告した[66]。翌月の12月14日、欧州理事会はモルドバとウクライナの加盟交渉の開始を決定した[67][68]。 ボスニア・ヘルツェゴビナボスニア・ヘルツェゴビナは政治上のほか経済においても多くの問題を抱えている。近年同国は緩やかながらも着実な進展が見られ、ハーグでの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に対しても協力的な態度をとっていることもあり、全体としては見通しが明るいといわれている。 安定化・連合プロセス協定に関する協議は2005年に始められ、この協議はEU加盟申請およびその後の協議の前段階とされている。なお協議は2007年末までには終了すると予想されていたが[30]、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ政府はEUの諸原則に適合させる内容での警察機構の改革が間に合わず、協議の終了は早くても2008年末になると見込まれている。この改革の進展の遅れや、強硬的な立場をとるボスニアの政治家の存在もあり、ボスニア・ヘルツェゴビナ上級代表ミロスラフ・ライツァクは同国について、EU加盟よりも国内の生活水準の改善に向けた改革に重点を置くと述べている。 EUはボスニア・ヘルツェゴビナ経済について、政治面での問題があることから、加盟の際の審査には通常よりも緩やかな基準を適用するとしている。 2007年12月4日、前日に警察機構の改革進展の目処が立ったことを受けて、欧州委員会拡大担当委員オッリ・レーンとボスニア・ヘルツェゴビナ閣僚評議会議長(首相)ニコラ・シュピリッチとの間で安定化・連合プロセス協定が仮調印され、2008年6月16日に正式に調印された。2016年2月15日に加盟申請を行った[84][85][86]。 2022年12月15日、欧州連合首脳会議は、全会一致でボスニア・ヘルツェゴビナを加盟候補国として承認することを合意した[84]。 2023年11月8日、欧州委員会はボスニア・ヘルツェゴビナについて、加盟基準へのさらなる遵守を条件に加盟交渉の開始を勧告した[66]。 ジョージア 野党が議会を占拠し、シェワルナゼを大統領辞任に追い込んだ。 ミヘイル・サアカシュヴィリ政権下では、さまざまな場面でジョージアのEU加盟への希望が積極的に示され、EUやアメリカとの関係を強化してきた一方で、日本や韓国、EU加盟国のフィンランドやバルト三国を含む複数の国に対してロシア語由来とされる(異説あり)外名の「グルジア」使用取りやめの要請を行うなど、ロシアの影響力を排除しようとする動きも見られた(詳細はジョージアの国名を参照)。 独立当初のジョージア国内では分離独立を目指す南オセチアやアブハジアとの紛争が続き、このほかアジャリアの分離問題が起こっていたが、2004年5月に自治政府の独裁者アスラン・アバシゼが辞任に追い込まれ、ジョージアはアジャリアの領土保全には成功している。 ジョージアはバラ革命以降、南コーカサス諸国でEU加盟が最も有力視されていた。 2008年に南オセチア紛争が勃発し、同年8月29日にジョージアはロシアと断交。2009年8月にはCISを脱退している。この紛争により、ジョージアの統治が及ばなくなったアブハジアは国連に加盟する6カ国から、南オセチアは5カ国から正式に国家承認され、現在は国連承認を目指し、北キプロスやコソボ同様に事実上独立した状態にある。同じような事例を抱えるセルビアと同様、これら2つの地域との問題が、ジョージアの今後のEU加盟に向けた動きにとって大きな妨げになる可能性がある。 紛争後、ジョージアは、よりEUとの関係強化に乗り出した。EUはジョージアにとって最大の貿易パートナーとなり、またEUはジョージアに対し、刑事司法分野における改革の支援等を行った[87]。2008年から、ジョージアは欧州理事会において、自由貿易協定の交渉開始を締結する準備作業を進めるよう欧州委員会に要請してきた。 2010年7月15日からジョージアとEUは、EU加盟交渉に向けた法的枠組みを定める連合協定の締結に関する協議を開始した。同協議はEUと未加盟国との政治・経済問題に関する相互協力の枠組みを規定するものである[88][89][90]。 2011年には、EU・ジョージア間での自由貿易協定(FTA)開始に向けた交渉が締結され、2012年2月28日には、同じくEU加盟を希望しているモルドバと共に、大規模で包括的な自由貿易圏創設を目指す協定締結交渉が開始された[70]。 2014年6月27日、EUはジョージア、ウクライナ、モルドバの3か国と高度かつ包括的な自由貿易圏(Deep and Comprehensive Free Trade Areas: DCFTA)の構築を含む連合協定 (Association Agreement: AA)を調印した[52][53][91]。EU・ジョージア間の連合協定は2014年9月1日に暫定的に発効し、2016年7月1日に全面的に発効した[92][93]。 2020年12月、ジョージア議会は外交政策に関する新たな決議を採択し、その中で2024年までのEUへの加盟申請をすることを目標に掲げた[94][95]。 2022年2月28日にウクライナがEUへ加盟申請を行ったことを受け、当初の予定を早めてこれに続く形で、ジョージアはモルドバと歩調を合わせて同年3月3日にEUへ加盟申請を行った[77]。これを受け、同年3月10日、欧州理事会は欧州委員会に対し、ウクライナ、ジョージア、モルドバのEU加盟に関する意見を出すよう求めた[57]。 同年4月11日、欧州委員会はルクセンブルクにて、ジョージア、モルドバの両国外務大臣へEU加盟の手続きの1つである質問票をそれぞれ手渡した[78]。翌月5月2日、ジョージアは質問票へ第一段の回答をEU側に提出した[96]。同月10日には、第二段の回答を提出した[97]。 6月17日、欧州委員会はウクライナとモルドバをEUの加盟候補国として認定するよう欧州理事会に勧告した一方で、ジョージアについては、ジョージアの加盟の方向性を認めるものの、今後取り組むべき優先事項が実施されるまでは、加盟候補国の認定を保留すべきだと示した[61][62][98]。 6月23日、欧州理事会はジョージアに対し、将来的にEUに加盟する見通しがあると認めた[99]。 2023年11月8日、欧州委員会はジョージアを加盟候補国と認定するよう勧告した[66]。翌月の12月14日、欧州理事会はジョージアを加盟候補国とすることを承認した[68]。 潜在的加盟候補国 共同三国 共同三国以外の東方パートナーシップ諸国 EUは、将来的なEU加盟の明確な見通しがあるがまだ正式な加盟候補国の地位を認められていない国を、「潜在的加盟候補国」と位置付けている。この潜在的加盟候補国にはコソボが該当する[100]。 EUは2007年4月13日にアルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、北マケドニア(当時の国名は「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」)と、同年5月15日にはセルビアとの間で合意文書に調印し、その中でこれら諸国の市民に対する査証制度の簡素化が決定された。調印した欧州委員会委員のフランコ・フラッティーニは、この合意は完全な査証撤廃とEU域内におけるバルカン西部諸国の市民の自由な移動の実現に向けた最初の段階であると述べている[101]。その後、2009年12月にマケドニア、モンテネグロ、セルビアが、2010年12月にアルバニアとボスニア・ヘルツェゴビナがEU域内への査証取得を免除された[102][103][104]。 2014年6月27日、EUとウクライナ、モルドバ、ジョージアの3か国は高度かつ包括的な自由貿易圏(Deep and Comprehensive Free Trade Areas: DCFTA)の構築を含む連合協定 (Association Agreement: AA) に調印した[105][52]。その後、2016年7月1日にモルドバとジョージアが、2017年9月1日にウクライナが連合協定を発効した[55][74][93]。連合協定は、EUと非EU諸国との間の政治、貿易、社会文化、安全保障上の結びつきを強めるものである。DCFTAは連合協定の一部として、関税障壁撤廃という自由貿易協定(FTA)本来の課題に加え、双方間の貿易経済活動にEUのルールを浸透させてヒト・モノ・カネの動きを活発化させようとするものである[105]。 2021年5月17日の三国外相会談で、将来的なEU加盟の期待を明確にし、共同の覚書に署名した。この会談以降、三国をいわゆる'Association Trio'(もしくは'Associated Trio'とも。和訳で「共同三国」など。)と呼称するようになった[106]。同年7月19日には、欧州への統合を改めて明記した「バツミ首脳宣言」も採択し[107][108]、翌年にEUに加盟申請する[109][110]など、共同三国はEU加盟路線を鮮明にしている[108]。 コソボ コソボの地位もEU加盟議論に影響すると見られる。 コソボ共和国は現在、国連に加盟している107ヶ国から独立を承認されているが[111]、EU既存加盟国の間ではコソボの国家承認について対応が分かれている。 安保理常任理事国であるイギリスやフランス、ドイツをはじめとしたEU加盟23カ国がコソボの独立を承認しているが、一方で、バスクやカタロニアといった国内地域に民族問題を抱えるスペイン、キプロス、スロバキア、ルーマニア、ギリシャの5カ国は独立を承認していない。このためEUによる機関承認は見送られている。現在の加盟候補国の中ではトルコ、北マケドニア、モンテネグロ、アルバニアが独立を承認している。 EUは、2003年6月に行われたテッサロニキでのサミットにおいて、コソボ(UNSCR1244)は安定化・連合プロセスの枠組みに固定されていると明確化している。しかし、現在、独立を果たしたコソボとのSAP継続について欧州連合では意見が分かれている。 コソボはセルビアのEU加盟に対しても大きな妨げとなっている。セルビアはコソボの独立を認めない姿勢を示しているが、EUはコソボとの和解を加盟の条件の一つにしている。2010年7月22日、国際司法裁判所 (ICJ) がコソボのセルビアからの独立宣言を国際法違反にあたらないと判断したが、これに対しセルビアは同年7月26日、コソボの独立反対の政府決議を可決している。コソボは国連安全保障理事会で拒否権を持つロシア、中国の反対により、国際連合の安全保障理事会での承認は困難となっている。ロシアはコソボの独立をセルビア政府の合意なしには承認しないという意向を示している。 2011年3月8日と9日の二日間、EUの仲介により、EU本部があるベルギーのブリュッセルにおいて、コソボの独立宣言以降初となる両国間での対立を解消する為の直接対話が行われた。セルビア・コソボ両国は共にEUへの加盟を目指しているが、その条件として両国間の対立の解消を迫られている。セルビアのボリス・タディッチ大統領はEU加盟を目指し、コソボをはじめとする欧州諸国との協調路線を打ち出し、歩み寄りの姿勢を示している。 同月9日に訪日したタディッチ大統領は東京都内でNHKの取材に応じ、コソボの独立を承認しない意向は変わらないものの「これまでの解決策はコソボが全てを勝ち取りセルビアが全てを失うという無理のあるものだった。新たな対話の枠組みは真の妥協を見出すスタート地点になるだろう。」と述べ、対話に前向きに取り組む姿勢を示した。また、両国は今後も和解に向けて対話を継続することで合意した。[112] 7月には、セルビア系住人がコソボ北部でバリケードを建築し、KFORと衝突するという事態が起きたが、同年12月7日には撤去された。また、セルビア国境付近におけるアルバニア系住民のデモの勃発等様々な問題が起きたものの、12月2日、セルビア・コソボは両国間全ての検問所で国境の共同管理を段階的に行うことで合意がなされた。2012年2月には、セルビアはコソボ政府が地域の会議に参加することを容認した。これらの関係改善の努力が評価され、セルビアは2012年3月1日に正式なEU加盟候補国としての資格を付与された。 しかし、いまだ両国間での火種は残っている。コソボのセルビア人共同体の事実上の首都となっているミトロヴィツァでは、2012年2月14日・15日両日において、コソボ共和国の独立を承認するか否かの住民投票が行われ、99.74%のセルビア系住人がコソボ政府を認めない意向を示した。 2013年10月28日、EU・コソボ間で安定化・連合プロセスの交渉を開始し、2015年10月27日には安定化・連合プロセス協定に署名。2016年4月1日、EUとの安定化・連合プロセス協定が発効した[113][114][115]。 2022年12月14日、コソボはEUに加盟申請した[116]。 拡大の進展状況将来の拡大の時期についてはさまざまな変動要因があるが、以下の表では加盟に至る手続きが円滑に進められることを前提に、想定されうる最も早い時期を示している。

加盟の可能性がある国・地域マーストリヒト条約第49条では、EUの理念を尊重するヨーロッパの国は加盟を申請することができるとうたわれており、また1993年6月にはコペンハーゲン欧州理事会においてEU加盟要件であるコペンハーゲン基準が定められている。ある国がヨーロッパの国であるか否かについてはEUの機構における政治的判断によるとされているが、ヨーロッパとアジアの境界付近にある欧州評議会加盟国はすべてEUに加盟することができるとされており、この例として地理上はアジアの国であるが文化的にはヨーロッパとされているキプロスの加盟が挙げられる。 欧州自由貿易連合諸国スイススイスはかつてEU(当時はEC)と欧州経済領域 (EEA) 協定の協議に参加し、1992年5月2日に合意文書に調印、また同月20日にはEU加盟申請を行っていた。ところが国民投票が同年12月6日に実施され、EEA参加が拒否された。このためスイス政府はEU加盟協議の無期限停止を決定したが、加盟申請自体はなおも有効とされている。非政府組織 "Ano pro Evropu"(Yes for Europeの意)はEU加盟協議の速やかな再開を求めたが、2001年3月4日の国民投票で反対されている。このときEU加盟に賛成の意思を持つ当時連邦参事会は、協議再開の前提条件が整っていないとして国民に対し反対票を投じるよう呼びかけていた。欧州懐疑主義者の間ではスイスの中立性と独立性が失われるということが懸念されている。しかしながらEU加盟は政府の目標として掲げられ、また連邦参事会の長期的目標とされている。そのうえスイス国民もシェンゲン協定への参加については賛成しており、実際に2008年に協定の履行を開始してシェンゲン圏の一員となった。 スイス連邦政府の掲げる政策は近年大幅に転換されてはいるが、人、労働力の移動や租税回避につながる財産の移転に関するEUとの合意事項については、スイスの金融システムにおいて実行されている。これにより2004年5月にスイス・EUの首脳会議が行われ、9項目にわたる合意文書が署名された。欧州委員会委員長ロマーノ・プローディはこの合意について「スイスがヨーロッパに近づいた」と表現している。連邦参事会参事ジョゼフ・ダイスもスイスとヨーロッパとの関係について、「スイスはヨーロッパの "Centre" にはいないかもしれないが、"Heart" にいるのは間違いなく、両者の関係は新たな時代に突入した」と述べている[120]。 ノルウェー ノルウェーは人口1人あたりの国内総生産 (GDP) が世界で2番目に高い国であるが、ほかのスカンディナヴィア諸国同様、主権を超国家機関に移譲することには積極的ではなく、またノルウェー政府も領海内の石油、ガス、水産資源の監督権を維持したい考えである。ノルウェーは過去4度にわたってEECやEUへの加盟申請を行っているが、1962年と1967年はフランスがノルウェーの加盟を拒否し、1972年と1994年には国民投票で加盟が反対されている。2004年末、当時のノルウェー首相ヒェル・マグネ・ボンデヴィークは2007年にEU加盟についての議論を再開させることを示唆していたが、2005年のフランスとオランダでの欧州憲法条約批准の是非を問う国民投票の結果をうけて議論再開が頓挫し、また同年10月中旬の議会選挙後に首相に就任したイェンス・ストルテンベルクは自らの政権の下でEU加盟に向けた新たな動きはないと述べている。 ノルウェーのEU加盟に関する大きな問題となっているのが水産資源の扱いであり、水産資源はノルウェー経済の重要な位置を占め、もしノルウェーがEUに加盟するとこれらはEUの共通漁業政策の管理におかれることになる。ノルウェーは人口1人あたりの国民総生産 (GNP) が高いうえ、農業は盛んではなく発展途上分野というものが少ないため、EUに加盟して莫大な財政負担を拠出してもその見返りは少ないとされている[注釈 2]。しかしながら、ノルウェー国際問題研究所の報告によると、ノルウェーはEUに加盟していないということで、毎年1億8000万ユーロが無駄な経費として使われているとされている。特に遠洋漁業関係者は、ノルウェーがEUに加盟することで、EUの共同市場に入る際にかかる経費がなくなることで利益を得ることができ、またEUの領海において操業することができるとされているのである。 ノルウェー議会議長トルビョルン・ヤーグランは、ノルウェーとアイスランドはEUとの加盟協議の開始に先立って協同戦略を立てるべきであると提唱し、アイスランド側も賛成の意を表明している。 またノルウェーはEEA、シェンゲン協定に参加し、このほかの分野でもさまざまな条約や協定の下でEUの利益を享受することができ、さらに西欧同盟の準加盟国、NATO加盟国でもある[121]。 アイスランドアイスランドは、EUとはEEAを通して一定の関係を構築している。またアイスランドはシェンゲン協定にも参加し、EUには加盟しないもののユーロの導入に関心を示している。 ノルウェーと同様、アイスランドは領海における水産資源の管理権を失うことを恐れており、これがアイスランドにEU加盟を消極的にさせている唯一最大の問題である。この両国の事情は共通したもので、またアイスランドが北欧理事会諸国の中で単独でEUに加盟していない状況を継続させるのは簡単ではないということもあって、アイスランドとノルウェーはEUに加盟するとしたら同時になるという見方が一般的になされていた。アイスランド政府では委員会を設置し、EUに加盟した場合の漁業権確保の方法を検討している。 当時、EU加盟の申請は中道右派政権の方針となっておらず、また社会民主同盟は議論することには賛成の立場をとっているものの、各政党もEUへの加盟について明確な賛成の態度を示していなかった。左翼環境運動は加盟に強く反対しており、また連立与党の1つである保守系の独立党も加盟反対であり、当時の党首であるダビッド・オッドソンは2005年1月の演説で、近い将来におけるEUの発展次第で政策変更がなされることはないとしていた。 進歩党の元首相ハルドール・アウスグリムソンはアイスランドが2015年までにEUに加盟するという見通しを示しており、またその決定要因となるのはユーロ圏の将来とその規模であると述べた。しかしアウスグリムソンは右派が勢力を強めている政治状況では加盟を決める余地はないともしていた。 現与党独立党は、EU加盟に強く反対していたが、閣僚らは2008年、世界的な金融危機によりアイスランド・クローナが暴落するなどアイスランドも経済危機に直面していることを受け、あらゆる手段を視野に入れなければならない状況だとして、大規模な欧州中央銀行の後ろ盾を得るべく、EU加盟の上でユーロを導入する事も有り得ると発言した。 2009年7月23日、アイスランドはEUに対し、正式に加盟申請を行ったが、2013年にEU加盟に懐疑的な政権が発足し、2015年3月12日、アイスランドは漁業などの懸念から交渉を打ち切った[122]。 リヒテンシュタインリヒテンシュタインはノルウェーやアイスランド同様、EEAに参加しているほか、シェンゲン協定の加盟国である。リヒテンシュタインの加盟はスイスの加盟が前提となると考えられており、仮にリヒテンシュタインがEUに加盟すると最小の加盟国となり、欧州議会議員選挙制度や欧州連合理事会での特定多数決制度の大幅な改定が必要となる。 東方パートナーシップ諸国 欧州連合加盟国 東方パートナーシップ諸国 東方パートナーシップ諸国のうち、ウクライナ、モルドバ、ジョージアの三か国(Association Trio)は2022年にEUへ加盟申請を行った。ここでは、それ以外の諸国のEU加入への動きについて述べる。 ソビエト連邦の解体以後、東ヨーロッパや南コーカサスといった旧ソビエト連邦構成国のうち一部の国は、将来的なEU加盟を目標としている。2009年5月7日、 EUは旧ソビエト連邦を構成していた6か国(アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ジョージア、モルドバ、ウクライナ)との間で、東方パートナーシップと呼ばれる枠組みを創設した。 アルメニア 地震発生地域の上に立地しており、EUにおいて安全性が懸念されている。 301年に世界で初めてキリスト教を国教と定めた[123]アルメニアは、地理的にはその全土が西アジアに位置する。しかしキプロスやジョージアと同様に、アルメニアは歴史的にヨーロッパ社会と深い関わりを持ち、また古くから広範にわたってアルメニア人が移住していることもあり、文化的にはヨーロッパに属していると見做される。 メツァモール原子力発電所は首都エレバンから西に40キロメートルのところにあるが、この周辺は活発な地震地域であり、アルメニアとEUとの協議の議題にあがっている。 EUとは、東方パートナーシップに基づき、アルメニアの民主化や政治・経済においての改革支援が進められている。欧州委員会は、ウクライナやモルドバ、ジョージアとならんでアルメニアとも連合協定(AA)の締結に向けて交渉を進めていたが、2013年9月にセルジ・サルキシャン大統領はこれまでの路線を一転させ、ロシアが主導するユーラシア経済連合への参加を表明した。これを受けEU側は、アルメニアと検討していたDCFTA(深化した包括的な自由貿易協定)の仮署名を見送った[124][125]。 2017年11月24日に代替として「包括的拡大パートナーシップ協定(Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement)」を締結している。 今後、アルメニアとEUとの間で政治、経済、社会などの幅広い分野での協力が進む見通しの一方、安全保障や経済分野を中心にロシアとの関係も重要となり、アルメニア政府は両経済ブロックのはざまで難しい舵取りが求められる[126]。 2018年4月、アルメニア議会にて首相選挙が行われ、与党が擁立した親ロ派のセルジ・サルキシャン前大統領が新首相に選出されたが、大規模デモを受け同月に辞任した。2018年5月8日、アルメニア議会にて首相再選挙が行われ、ニコル・パシニャン議員が同国首相に就任した。パシニャン首相は、ロシアと戦略的な同盟関係を維持しつつも、EUや米国との関係を強化していくと主張した[127][124][128]。 アルメニアはナゴルノ・カラバフをめぐって隣国のアゼルバイジャンと長年紛争状態にあったが、2023年9月19日にアゼルバイジャンがナゴルノ・カラバフで軍事行動を開始し、アルメニアは翌日の9月20日、ナゴルノ・カラバフでの完全な武装解除などを受け入れ、停戦することで合意した[129][130]。それ以降、アルメニアはEUやアメリカへ接近している[130][131]。 2023年11月14日に国際刑事裁判所(ICC)の加盟に必要なローマ規程を批准し、翌年の2024年2月1日、ICCに正式に加盟した[130][132]。 2024年3月8日、ミルゾヤン外相はアルメニアがEUへの加盟を検討していると明らかにした[133]。 アゼルバイジャンアゼルバイジャンは国民の多数をシーア派が占めるテュルクの世俗的な国で、同国がEUの潜在的候補国とみなされるにはさまざまな障害を克服する必要がある。アゼルバイジャンは産油国であるため、その豊かさは社会基盤の改善に使われたが、近隣のアルメニアやジョージアに比べると大規模に、かつ技術的にも近代化されているにもかかわらず、その非常に高いGDP成長率による恩恵は社会の低階級層にあまり齎されていない。アゼルバイジャン経済は石油の輸出に支えられ、そのため産業部門は競争力を持たないという構造ができあがってしまい、いわゆるオランダ病に苦しんでいる[134]。また政治腐敗も深刻な問題となっており、近年のアゼルバイジャン大統領選挙について野党は裁判所に無効を訴えており、また自由公正で民主的でないとして国際監視団体からも批判が集まっている。このほかアゼルバイジャンは隣国のアルメニアとナゴルノ・カラバフ帰属問題で紛争となっている。アゼルバイジャンの莫大な軍事費と政府指導部の好戦的な発言はEUにとって警戒するべきものとして捉えられており、EUは地域の緊張緩和を求めている。 このように主な障害がアゼルバイジャンのEU加盟申請の前に立ちはだかっている状況である。アゼルバイジャン自体もEUへの加盟希望を表明していないが、アゼルバイジャンがトルコと同様の困難に直面しており、EUへの加盟に時間がかかっている状況であるとする考え方が多い。 ベラルーシEU・ベラルーシ関係は依然として緊張状態にある。 EUはベラルーシ政府に対して、独裁体制と非民主的行動について繰り返し非難し、また制裁措置を課してきていた。アレクサンドル・ルカシェンコ政権でベラルーシはロシアとの政治統合を含まない連邦国家樹立を模索していた(ロシア・ベラルーシ連邦国家創設条約を参照)。 2009年に入ってルカシェンコ政権がEUとの関係強化に乗り出し、当時、EUも民主化の兆候が見られると評価、制裁も解除され、関係が深まっていた。しかし、ロシアがこれに反発し、ベラルーシ産乳製品を輸入禁止にするなど強硬な圧力をかける結果となった。 2011年、中東、北アフリカで相次いで発生した大規模反政府運動アラブの春の影響は、ベラルーシにも波及した。2010年12月に4度目の大統領再選を果たしたルカシェンコ大統領に対し、独裁政治における抗議活動として、同国の独立記念日にあたる7月3日に、首都ミンスクの駅前広場において、参加者が拍手をし続けるという「拍手デモ」が行われ[135]、約400人ものデモ参加者らが拘束された。 その後も「拍手デモ」は続き、翌6日には再びミンスクで350人が拘束された[136]。西部のブレストやグロドノ、東部モギリョフなどでも続けてデモが行われ、参加者ならびに報道関係者の多くが身柄を拘束されることとなった。 ルカシェンコ大統領は、デモの参加者や報道関係者と共に、野党や大統領選の対立候補者、活動家といった多くの身柄を拘束し、過去にない大規模な取り締まりを行った。また、同国の選挙の不正を告発する記事を書いたアンドレイ・ポチョブト記者に対し、懲役3年の執行猶予付き判決を言い渡し、EUならびに、同記者が活動の拠点としていたポーランドの外務省から強い批判を受けた[137]。 こうした強権的なルカシェンコ政権への対抗措置として、キャサリン・アシュトン欧州連合外相は、EUは2012年2月28日から、全EU加盟国の駐ベラルーシ大使を一斉召還したことを発表し[138][139]、今後のビザ発給規制や金融制裁に向けて動き出した[140]。これを受けベラルーシ側も、自国の駐ブリュッセルEU代表部大使を召還し、また、野党指導者ら100人以上の出国を禁じた[141]。 ベラルーシは、EUとの関係が悪化している一方、ロシアとの関係強化を進めている。ロシアおよびカザフスタンは、ベラルーシに対する一連の経済制裁の動きを批判する共同声明を発表している[142]。ロシア・カザフスタン・ベラルーシの三国はキルギスを加えたユーラシア経済連合を2015年に創設した[143]。 領土の一部がヨーロッパに含まれる国ロシアロシアとEUとの関係強化に賛成を唱えるものは多くいるが、その中にはイタリアの首相を務めたシルヴィオ・ベルルスコーニがいる。2002年5月26日にイタリアのメディアが掲載した記事において、ベルルスコーニはロシアのヨーロッパへの統合の次のステップはEUへの加盟であるとしている[144]。また最近では2005年11月17日にロシアの加盟の見通しに関して、たとえそれが夢であったとしても、それは遠すぎる夢ではないと確信しており、いつの日か実現するものと考えている、と述べている。またこれ以外にもベルルスコーニは同様のコメントを発している[145]。 ところが目下のところ、ロシアの近い将来におけるEU加盟の見通しは薄い。情勢の分析によると、ロシアがEU加盟に適切な状況となるのは数十年先のことであるとしている[146]。ドイツの元連邦首相ゲアハルト・シュレーダーもロシアはNATOと、そして近い将来においては経済を考えると実現できないが長期的に見て状況が整えばEUの両方での自らの立場を見出さなければならない、と述べている。ロシア大統領ウラジーミル・プーチンは、2003年の協定で宣言された、経済、教育、科学といったロシアとEUの「4つの共通空間」の設立など、さまざまな次元でEUとの密接な関係を提唱しているが、ロシアのEU加盟は双方にとって利益にならないと発言している[147][148][149]。 またEUとロシアとの間では飛地であるカリーニングラード州をめぐって議論となっているほか、ロシア・エストニアの国境条約が批准されていないことも問題となっている。 カザフスタンカザフスタンは領土の一部がヨーロッパに含まれているため、欧州評議会は1999年に同国をヨーロッパの国とみなすとの声明を発表しており、欧州評議会への完全な加盟国となる資格があるとしている[150][151]。ところがこのこととEUへの加盟とは切り離されて議論されており、カザフスタンのEU加盟はロシアのそれと強くかかわっているためである。 カザフスタンの外相は欧州近隣政策に関心があると発言しており、また一部の欧州議会議員からも同政策にカザフスタンを対象とすることが議論されている。一方でカザフスタン大統領ヌルスルタン・ナザルバエフはEU加盟の代替案として中央アジア連合を提唱している。 ミニ国家ヨーロッパにはEUの領域としか接していない、サンマリノ、バチカン、モナコの3つのミニ国家があり、それぞれ独自のユーロ硬貨を鋳造、使用している。またアンドラもEUに囲まれており、やはりユーロを使用しているものの、独自の硬貨は鋳造していない。それぞれの経済はEU加盟国であるそれぞれの隣接国と強くかかわりがあるが、主権国家として存在するためそれぞれ独自の経済法令に従うものであり、それらの法令はEUの基準には準拠していない。 サンマリノ議会第3党の左派与党人民同盟はEU加盟に賛成の立場をとっているが、議会第1党の野党キリスト教民主党は加盟反対としている[152]。 アンドラアンドラ政府は当面EUに加盟する必要はないとしている[153]。ところが野党社会民主党は加盟に賛成の立場をとっている。加盟にさいしてそのコストがアンドラにとって不利であり、そもそもEUはミニ国家の加盟を念頭に置いた機構制度を有していない。 バチカンバチカンはヨーロッパ大陸において独特の政治体制である神政政治を行っており、このためEU加盟資格を持たないとされている。 モナコモナコはEU加盟国であるフランスとの特別な関係を有しており、フランスを通じてEUの特定分野の政策を受け入れている[154]。モナコはEUと関税同盟を結んでおり、また付加価値税や物品税に関するEUの多くの制度を適用している。さらにシェンゲン協定への参加やユーロを使用しており、貯蓄金利への課税に関するEU指令も適用している。モナコは2004年に欧州評議会に加盟しており[155]、またかつてモナコの多くの閣僚を指名する権利を有していたフランスとの関係を改めている。この動きはモナコがヨーロッパに向けた姿勢へと転換したものと見られている[156]。 加盟国の属領→「欧州連合加盟国の特別領域」も参照

EU加盟国には海外領土や自治領などの特別な領域が数多くあり、中にはEUの一部の諸条約の対象外となっていたり、あるいはEU法が部分的にしか適用されていないものもある。そのような属領がEUや条約・法令の規定における地位を変動させることは可能であり、さらにEUに対して離脱や加入といったこともできる。 グリーンランドデンマーク領のグリーンランドはEUの条約や法令の適用に関してその地位が変動した属領であるという例としてよく挙げられる。1979年にグリーンランドの自治権が認められ、翌年にその効力が発しているが、2度目の住民投票でECからの離脱を決定した。1985年2月1日、グリーンランドは欧州経済共同体 (EEC)、欧州原子力共同体 (Euratom) から離脱した。ただしグリーンランドに居住するデンマーク国籍を有する住民はなおも欧州市民とされているが、欧州議会に対する参政権は有していない。 これまでに幾度かグリーンランドのEU再加入論が浮上してきた。2007年1月4日、デンマークの日刊紙ユランズ・ポステンは、グリーンランドが再びEUに戻ってきても驚くことではなく、EUは北極への窓を必要としており、グリーンランドは巨大な北極の可能性を単独で運営していけないだろうとするグリーンランド担当相トム・ホーイェムの発言を取り上げている。 フェロー諸島フェロー諸島はデンマークの自治領で、EUの領域には含まれておらず、ローマ条約においてもその旨が明記されている。対EU関係では、漁業協定(1977年)、自由貿易協定(1991年、1998年改定)がある。EUに加わらない理由として、共通漁業政策に対する反対が挙げられる。 一部の政治家、とくに右派同盟党党首のカイ・レオ・ヨハンセンといった同党所属の政治家はフェロー諸島のEU加盟に賛成している。ところが共和党首のヘグニ・ホイダルは、フェロー諸島がEUに加わると、EU内部での存在感が消えてしまうのではないか、EUにおける「はずれのはずれ」(フェロー諸島はデンマークの辺境という位置づけであり、またデンマーク自体もEUでも目立たない国であるという見方がある。そのため、フェロー諸島では独自の通貨を使用し、将来的な独立を模索している)とされないかを懸念し、まずはフェロー諸島とデンマーク間の政治的状況を解決することをフェロー諸島政府に対して求めている。 マルティニーク、グアドループ、フランス領ギアナ、レユニオンマルティニーク、グアドループ、フランス領ギアナ、レユニオンはフランスの海外県であり、同時に海外地域圏でもある。つまりこれらの地域はフランスに対して不可分の領土という関係であり、ハワイ州がアメリカ合衆国に属しているという関係と同様のものである。ローマ条約第299条2項によると、海外県は外部地域とされており、このため一部の特例は認められるものの、ローマ条約の規定が適用されることになる。 ニューカレドニアニューカレドニアはフランスにおいて特殊な地位を持ち、フランスの行政区画としては他に例がない特別共同体とされている。EUとの関係では海外領域とされ、EU法が適用されないこととなっている。 1998年のヌーメア協定の結果、2014年から2019年までに独立の是非を問う住民投票が実施されることになった。この住民投票ではフランスの特別共同体としてとどまるのか、単独の国家として独立するのかが議論されることになる。またヌーメア協定ではニューカレドニア地方政府への段階的な権限委譲も明記されている。 2018年11月4日には独立を問う住民投票が実施され[157]、反対派が56.4%を占めて独立は否決された[158]。2020年10月4日にも独立を問う住民投票が実施されたが、反対派が53.3%を占めて独立は再び否決された[159]。 オランダ領アンティル、アルバオランダ領アンティルは現在オランダの領土で、EUにおける海外領土としてローマ条約第2付属文書の一覧に記載されている。EUの海外領土はEUの領土とはみなされず、EU法が適用されないことになっている。 オランダ領アンティルは2008年12月15日に解体された。キュラソー島、シント・マールテン島をそれぞれ個別の州相当の行政区画とし、ボネール島、サバ島、シント・ユースタティウス島は県相当の行政区画に移行することとなっている。 オランダ政府はこれらの島々についてEUにおける地位の変更について調査を実施している。ローマ条約第2付属文書ではアンティルを海外領域として記載しているが、各島はアゾレス諸島、マデイラ諸島、カナリア諸島、フランスの海外県と同等の地位である外部地域への移行を求めている。欧州委員会委員ダヌータ・ヒューブナーは欧州議会において、わずか3万人の島の地位の変更に多くの問題があるとは想定していなかったと述べている。つまり2008年のアンティルの各島の地位の変更にはローマ条約の修正が必要となるのである[6]。 欧州憲法条約ではアルバ、キュラソー島、シント・マールテン島の地位変更について、欧州理事会における全会一致の決定で外部地域に移行することができる規定があった。この規定はリスボン条約(改革条約)に引き継がれている。以下は改革条約(草案)第2条 293) 抄文 [160]。

北キプロス 南北キプロスの緩衝地帯とされ国際連合によって管理されている。 法令上キプロス共和国は全島に主権が及ぶ国家であり、そのため全島がEUの領域とされている。したがってトルコ系住民もキプロス共和国の市民であり、EUの市民でもある。このことから2004年の欧州議会議員選挙での参政権が与えられている(ただし実際には数百名程度しか選挙登録されていなかった)。ところがEUのアキ・コミュノテールはキプロス島の北側3分の1では無期限に効力が停止されており、この地域は1974年のトルコ軍進駐以降はキプロス共和国政府の実効統治下にない(北キプロス・トルコ共和国の統治下にある)。ギリシャ系住民側では、2004年4月24日にキプロス紛争の調停案であるアナン・プランを住民投票で拒否している。仮に調停案が受け入れられていれば、イギリス軍基地以外の全島がキプロス連邦共和国 (United Cyprus Republic) としてEUに加盟していたはずであった。 EUとトルコ系住民との関係は欧州委員会の拡大総局が担当している[161]。 ヨーロッパ以外の国マーストリヒト条約第49条において、EUの基本原理を尊重するヨーロッパの国はEUに加盟することができるとうたわれている(ヨーロッパの国であるかどうかは欧州理事会における政治的判断に委ねられる)。したがってヨーロッパではない国へのEU拡大は議論される余地がないが、先例としてモロッコの加盟申請を却下したことや、イスラエルとの緊密な関係についても「正式な加盟国ではないだけ」とし、ヨーロッパの国ではないため完全にEUに加盟することが不可能であることを示している。 ところが一部の非ヨーロッパの国はさまざまな協定での規定により、EUと程度は異なるが統合を進めている。あるいはこれらの諸国ではより広範な地域ブロックや重複的なブロックを形成して統合を進めることもあり、その例としてニコラ・サルコジが提唱する地中海連合や、その規模を限定的とした欧州・地中海自由貿易圏などがある。現在このような協定での開発枠組みには欧州・地中海パートナーシップや欧州近隣政策がある。 モロッコモロッコは1987年7月にEU (EEC) への加盟申請を行ったが、同年末に欧州理事会がこれを却下した。モロッコはヨーロッパの国ではないと判断したためである。現在では、モロッコには経済発展や西サハラ領有問題といった要素があるものの、EUとモロッコとの間でさまざまな分野での協力関係の構築を定めた連合協定が結ばれている。 イスラエルイスラエルのEU加盟については、イスラエル、EUの両方の一部政治家から賛成する意見が挙がっており、その中にはイスラエル元外相シルバン・シャローム[162]、戦略相アヴィグドール・リーベルマン[163]、イタリア元首相シルヴィオ・ベルルスコーニ[164]などの名前が含まれている。またイタリア出身の欧州議会議員もイスラエル加盟賛成の態度を示している[165]。2004年の世論調査でイスラエル市民の85%が加盟に賛成であるという結果も出ている[166]。 イスラエル政府はEU加盟という考えは1つの可能性であるという見解を幾度か示してきているが、EU側は「完全に加盟はしていない」が緊密な協力関係を提唱している。イスラエルのEU加盟計画を妨げているのは中東情勢の不安定と、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区、レバノンとの戦闘であり、ヨーロッパの世論はイスラエルのEU加盟について反対的である。 欧州理事会はイスラエルがヨーロッパの国であるか否かに関して態度を示していないが、地理的にヨーロッパになく欧州評議会にも加わっていないモロッコと同様に、イスラエルのEU加盟の可能性は排除されるという見方が大勢である。しかし、イスラエルは欧州近隣政策を通じてEUと非常に緊密な関係を構築しており、スペイン外相ミゲル・アンヘル・モラティノスは、イスラエルは特権的パートナーであり、EUに加わっていなくとも加盟国と同等の利益を享受することができる、と述べている。2005年1月11日、欧州委員会副委員長・産業担当のグンター・フェアホイゲンはイスラエルとの通貨統合や共同市場の可能性をほのめかしている。 イスラエルがEUに正式に加盟するという議論がなされることがあり、その中でイスラエルはヨーロッパ風の、あるいはヨーロッパ化された文化を持ち、そのため周囲をアラブ地域に囲まれる中で飛び地を形成しているというものがある[167]。またイスラエルの人口1人あたりのGDPも多くのヨーロッパ諸国と同等の水準である。もしイスラエルのEU加盟が認められれば、ほかの地理的にヨーロッパでない国に対して加盟を受け入れる先例となる。 カーボベルデカーボベルデは大西洋上の島国で、かつてはポルトガル領であった。2005年3月、ポルトガル元大統領マリオ・ソアレスはカーボベルデと加盟協議を開始するようEUに呼びかけ、その中でカーボベルデはアフリカ、ラテンアメリカとEUとの架け橋の役割を果たすと述べている。 カーボベルデの人口一人当たりGDPは既存加盟国や加盟候補国よりも低く、潜在的加盟候補国のそれよりもやや低い位置にある。カーボベルデの主な貿易相手はEUで、第3次産業主体の経済構造を持っている。また通貨エスクードは対ユーロでペッグ制をとっている。 カーボベルデ列島は地理的にはアフリカに位置するが、そのような地理的な問題については先例があり、キプロスは地理的にアジアに位置する島国だが、欧州評議会やEUに加わっている。そのうえ、カーボベルデ諸島はスペイン領のカナリア諸島やポルトガル領のマデイラ諸島などとマカロネシアを構成している。EUではカーボベルデをヨーロッパの国と政治的に認めてはいないが、モロッコの例とは異なり、正式に加盟拒否も行っていない。 近年カーボベルデはアフリカと距離を置くようになっており、EUとの関係強化に努めている。西アフリカ地域ブロックとの関係解消につながる動きとして、カーボベルデ政府は2006年9月に西アフリカ諸国経済共同体 (ECOWAS) に対して商品の移動の自由と通商を停止する方針を宣言している。カーボベルデ首相ジョゼ・マリア・ヌヴェスはECOWAS加盟国から市民の入国制限を開始すると発表している。これは近年、カーボベルデを経由地としてEUへわたるアフリカ西部諸国の不法移民の増加を抑えることも目的となっている。 脚注注釈出典

参考文献

関連項目外部リンク |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia