й†ИдљРз•Юз§Њ (жЬЙзФ∞еЄВ)

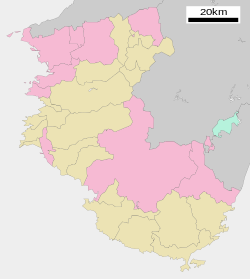

й†ИдљРз•Юз§ЊпЉИгБЩгБХгБШгВУгБШгВГпЉЙгБѓгАБеТМж≠Ме±±зЬМжЬЙзФ∞еЄВеНГзФ∞пЉИгБ°гБ†пЉЙгБЂгБВгВЛз•Юз§ЊгАВеЉПеЖЕз§ЊпЉИеРНз•Юе§Із§ЊпЉЙгБІгАБжЧІз§Њж†ЉгБѓзЬМз§ЊгАВйОЃеЇІеЬ∞еРНгБЂеЫ†гБњгАМеНГзФ∞з•Юз§ЊгАНгАМгБКеНГзФ∞гБХгВУгАНгБ®гВВгАВ жЬЙзФ∞еЄВеНГзФ∞гБЃеНЧйГ®гБЃдЄШйЩµгАМдЄ≠йЫДе±±гАНгБЃдЄ≠иЕєгБЂгАБеНЧйЭҐгБЧгБ¶йОЃеЇІгБЩгВЛгАВ з•≠з•Ю з•≠з•ЮгБѓжђ°гБЃ1жЯ±[1]гАВ

з•≠з•ЮгБЂгБ§гБДгБ¶з§ЊеРНгБЂи¶ЛгБИгВЛгВИгБЖгБЂгАБељУз§ЊгБѓгВєгВµгГОгВ™пЉИзі†жИФеЧЪе∞К/й†ИдљРдєЛзФЈеСљпЉЙгВТз•АгВЛз•Юз§ЊгБІгБВгВЛгБ®гБХгВМгВЛгАВеП§гБПгБѓе§ІеРМеЕГеєіпЉИ806еєіпЉЙ[еОЯ 1]гБЂгАМй†ИдљРеСљз•ЮгАНгАБи≤Юи¶≥еЕГеєіпЉИ859еєіпЉЙгБЂгАМй†ИдљРз•ЮгАНгБЃз•ЮеРНгБ®гБЧгБ¶и¶ЛгБИгВЛгБМгАБгАМгВєгВµгГОгВ™гАНгБ®гБѓеЬ∞еРНгАМй†ИдљРгАНгВТеЖ†гБЧгБ¶гАМй†ИдљРгБЃзФЈгАНгВТжДПеС≥гБЩгВЛгБ®иАГгБИгВЙгВМгБ¶гБДгВЛ[2]гАВ гАОеП§дЇЛи®ШгАПгБЃгАМж†єгБЃе†Ежі≤еЫљгАНи®™еХПгБЃжЃµгБІгБѓгАБе§Із©ізЙЯйБЕз•ЮпЉИе§ІеЫљдЄїпЉЙгБМгАМй†ИдљРиГљзФЈеСљгБЃеЭРгБЧгБЊгБЩж†єгБЃе†Ежі≤еЫљгАНгБЂеПВеРСгБЩгВЛгБЂйЪЫгБЧгБ¶гАБгБЊгБЪгАМжЬ®еЫљгАНпЉИзіАдЉКеЫљгБЃеП§еРНпЉЙгВТзЫЃжМЗгБЧгБЯгБ®и®ШиЉЙгБХгВМгБ¶гБДгВЛгАВгБЩгБ™гВПгБ°гАБзіАдЉКгБѓж†єгБЃе†Ежі≤еЫљпЉИж†єгБЃеЫљпЉЙгБЄгБЃеЕ•гВКеП£гБ®гБЧгБ¶жГ≥еЃЪгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБж†єгБЃеЫљгБЂеЭРгБЩгАМй†ИдљРиГљзФЈеСљгАНгБ®еЕ•гВКеП£гБЃзіАдЉКгБЃгАМй†ИдљРз•ЮгАНпЉИељУз§Њз•≠з•ЮпЉЙгБ®гБЃйЦҐдњВжАІгБМи¶ЛгВЙгВМгВЛ[ж≥® 1]гАВжЭЊеЙНеБ•гБѓгАБгБУгВМгБ®ељУз§ЊгБЃжµЈз•ЮзЪДжАІж†ЉгБ®гВТдљµгБЫи¶ЛгБ¶гАБеЕ®еЫљгБЂе±ХйЦЛгБЩгВЛгВєгВµгГОгВ™дњ°дї∞гБЃеОЯйГЈгБМељУз§ЊгБІгБВгВКгАБжµЈгБЃељЉжЦєгБЃеЄЄдЄЦеЫљгБ®гБЧгБ¶гБЃж†єгБЃеЫљгБЛгВЙи±Кз©£гВТгВВгБЯгВЙгБЩгБЯгВБгАБжЩВжЬЯгВТеЃЪгВБгБ¶жЭ•и®™гБЩгВЛгБЃгБМжЬђжЭ•гБЃз•Юж†ЉгБІгБВгВНгБЖгБ®жО®жЄђгБЧгБ¶гБДгВЛ[2]пЉИеЊМзѓАгАМдїШи™ђгАНеПВзЕІпЉЙгАВ дЉК姙з•БжЫљдЄЙз•ЮгБЃзХ•з≥їеЫ≥

гБЭгБЃгБїгБЛгАОжЧ•жЬђжЫЄзіАгАПз•Юдї£зіАгБЃеЃЭеЙ£еЗЇзПЊжЃµпЉИз•Юдї£дЄКзђђ8жЃµпЉЙзђђ5гБЃдЄАжЫЄгБІгБѓгАБгВєгВµгГОгВ™гБЃеЊ°е≠Рз•ЮгБ®гБЧгБ¶гАБдЇФеНБзМЫеСљпЉИгВ§гВљгВњгВ±гГЂ/гВ§гВњгВ±гГЂпЉЙгГїе§Іе±ЛйГљжѓФе£≤еСљпЉИгВ™гВ™гГ§гГДгГТгГ°пЉЙгГїжКУжі•еІЂеСљпЉИгГДгГЮгГДгГТгГ°пЉЙгБЃи®ШиЉЙгБМгБВгВЛгАВгБУгВМгВЙ3з•ЮгБѓзіАдЉКеЫљгБЂжЬ®з®ЃгВТгВВгБЯгВЙгБЧгБЯз•ЮгБІгБВгВЛгБ®гБДгБДгАБзіАдЉКгБІгБѓгАМдЉК姙з•БжЫљдЄЙз•ЮгАНгБ®зЈПзІ∞гБХгВМгАБгБЭгВМгБЮгВМдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊпЉИеТМж≠Ме±±еЄВдЉК姙з•ИжЫљпЉЙгАБе§Іе±ЛйГљеІЂз•Юз§ЊпЉИеТМж≠Ме±±еЄВеЃЗзФ∞ж£ЃпЉЙгАБйГљйЇїйГљжѓФе£≤з•Юз§ЊпЉИиЂЦз§Њ3з§ЊпЉЙгБЂз•АгВЙгВМгБ¶гБДгВЛгАВзЙєгБЂдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБ®ељУз§ЊгБ®гБЃйЦҐдњВгБѓжЈ±гБПгАБељУз§ЊгБЃз•ЮжИЄгБѓдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБЂйЪ£жО•гБЧгБ¶гБВгБ£гБЯгБ®гБХгВМгВЛгБїгБЛпЉИеЊМзѓАгАМж≠іеП≤гАНеПВзЕІпЉЙгАБз•≠дЇЛгБІгБѓдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБЃз§ЊдЇЇгБЃеПВжЛЭгБМгБВгБ£гБЯгБ®гБДгБДгАБеЃ§зФЇжЩВдї£гБЃеП≤жЦЩ[еОЯ 2]гБІгБѓгАМдЉКжۚ姙з•ЮгГЮгГЮгБЃжЬЂз§ЊгБ™гВКгАНгБЃи®ШиЉЙгВВи¶ЛгБИгВЛгАВ ељУз§ЊгБѓеП§гБПгБЛгВЙжЉБж•≠гБЃз•ЮгВДиИєжЭРгБ®гБЧгБ¶гБЃж®єжЬ®гВТдЊЫ絶гБЩгВЛж®єжЬ®з•ЮгБ®гБЧгБ¶жЉБзМЯгВДиИ™жµЈгБЂжРЇгВПгВЛзіАдЉКгБЃжµЈдЇЇгБЛгВЙеіЗжХђгВТеПЧгБСгБЯгБ®гБДгБЖ[2]гАВгБЊгБЯгАОзіАдЉКзґЪ饮еЬЯи®ШгАПгБЂгВИгВМгБ∞гАБињСдЄЦгБЂгБѓеЙ£йЫ£йЩ§гБСгБЃз•ЮгБ®гБЧгБ¶дњ°дї∞гБХгВМгАБеЙ£йЫ£йЩ§гБЃз•Юзђ¶гВТжОИдЄОгБЩгВЛеП§дЊЛгБМгБВгБ£гБЯгБ®гБДгБЖгАВ ж≠іеП≤еЙµеїЇ гАОзґЪ饮еЬЯи®ШгАПгБЃеЉХгБПз§ЊдЉЭгБЂгВИгВМгБ∞гАБеТМйКЕ6еєіпЉИ713еєіпЉЙ10жЬИеИЭдЇ•жЧ•гБЂе§ІеТМеЫљеРЙйЗОйГ°и•њеЈЭе≥∞пЉИе†іжЙАдЄНжШОпЉЙгБЛгВЙдЄ≠йЫДе±±гБЃе±±й†ВгБЂеЛІиЂЛгБХгВМгБЯгБЃгБМеЙµз•АгБ®гБДгБЖ[3]гАВгБЊгБЯеРМи®ШгБІгБѓгАБељУеИЭгБѓжµЈгБЂйЭҐгБЧгБ¶и•њеРСгБНгБІгБВгБ£гБЯгБМгАБеЊАжЭ•гБЩгВЛиИєгБМжБ≠жДПгВТи°®гБХгБ™гБДгБ®иїҐи¶ЖгБХгБЫгВЛгБ™гБ©гБЃз•ЮзХ∞гВТз§ЇгБЧгБЯгБЯгВБгАБеЕГжШО姩зЪЗпЉИеЬ®дљНпЉЪ707еєі-715еєіпЉЙгБЃеЛЕеСљгБЂгВИгВКжµЈгБМи¶ЛгБИгБ™гБДгВИгБЖдЄ≠иЕєгБЃзПЊеЬ®еЬ∞гБЂзІїгБЧеНЧеРСгБНгБЂжФєгВБгВЙгВМгБЯгБ®гБДгБЖ[4][3]гАВељУз§ЊгБМеЛІиЂЛгБХгВМгБЯгБ®гБДгБЖеТМйКЕ6еєі10жЬИеИЭдЇ•жЧ•гБѓгАБдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБМзПЊеЬ®еЬ∞пЉИеТМж≠Ме±±еЄВдЉК姙з•ИжЫљпЉЙгБЄйБЈеЇІгБЧгБЯгБ®дЉЭгБИгВЛеєіжЬИжЧ•гБ®дЄАиЗігБЩгВЛгАВгАОзґЪ饮еЬЯи®ШгАПгБІгБѓгАБгБУгБЃгБУгБ®гБЛгВЙдЄ°з§ЊгБЃзЄБжХЕгВТжМЗжСШгБЧгБ¶гБДгВЛ[5]гАВ гАОеП§дЇЛи®ШгАПгБЃж†єгБЃе†ЕеЈЮеЫљи™ђи©±гБЂи¶ЛгБИгВЛгВИгБЖгБЂгАБзіАдЉКеЬ∞жЦєгБЂгБѓеП§гБПгБЛгВЙгБЃдњ°дї∞гБМгБВгБ£гБЯгБ®гБХгВМгВЛ[2]гАВгБЭгБЃжЩВдї£гАБгБКгВИгБЭеП§еҐ≥жЩВдї£дЄ≠еЊМжЬЯпЉИ5гГї6дЄЦзіАпЉЙгБЃеѓЊжЬЭйЃЃе§ЦдЇ§гБІгБѓзіАдЉКгБЃи±™жЧПгГїзіАж∞ПпЉИзіАдЉКеЫљйА†еЃґпЉЙгБМйЗНи¶БгБ™ељєеЙ≤гВТжЛЕгБ£гБЯгБ®гБХгВМгВЛгБУгБ®гБЛгВЙ[6]гАБељУжЩВзіАж∞ПгБЂзОЗгБДгВЙгВМгБЯжµЈдЇЇгБЂгВИгБ£гБ¶гБЩгБІгБЂељУз§ЊгБѓз•АгВЙгВМгБ¶гБДгБЯгБ®гБЩгВЛи¶ЛжЦєгВВгБВгВЛ[2]гАВ гБЊгБЯй†ИдљРз•Юз§ЊгБЃйОЃеЇІеЬ∞гБѓгАБеП§дї£гБЃзіАдЉКеЫљеЬ®зФ∞йГ°пЉИжЬЙзФ∞йГ°пЉЙй†ИдљРйГЈгБЂе±ЮгБЩгВЛгАВгБУгБЃгАМй†ИдљРгАНгБЃеЬ∞еРНгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓгАОдЄЗиСЙйЫЖгАПгБЃж≠МгАМгБВгБҐгБЃдљПгВАгААжЄЪж≤ЩпЉИгБЩгБХпЉЙгБЃеЕ•ж±ЯгБЃгААиНТз§ТжЭЊпЉИгБВгВКгБЭгБЊгБ§пЉЙгААжИСпЉИгБВпЉЙгВТеЊЕгБ§е≠РгВЙгБѓгААгБЯгБ†зЛђгВКгБЃгБњгАН[еОЯ 3][ж≥® 2]гБЂи¶ЛгБИгВЛгАМжЄЪж≤ЩгАНгБ®еРМдЄАи¶ЦгБЩгВЛи™ђгБМгБВгВЛ[3][ж≥® 3]гАВгБЊгБЯељУеЬ∞гБЃдЄ≠йЫДе±±гБЃеМЧзЂѓгБЂгБѓ6гГї7дЄЦзіАгБЃе≤°еіОеП§еҐ≥зЊ§гБМгБВгВКгАБиАГеП§е≠¶зЪДгБЂељУз§ЊгБ®гБЃйЦҐйА£гБМжМЗжСШгБХгВМгВЛ[4]гАВ ж¶ВеП≤еП§дї£жЦЗзМЃдЄКгБЃеИЭи¶ЛгБѓгАОжЦ∞жКДж†ЉеЛЕзђ¶жКДгАПе§ІеРМеЕГеєіпЉИ806еєіпЉЙзЙТ[еОЯ 1]гБІгАБзіАдЉКеЫљгБЃгАМй†ИдљРеСљз•ЮгАНгБЂеѓЊгБЧгБ¶10жИЄгБЃз•ЮжИЄпЉИз•Юз§ЊдїШе±ЮгБЃж∞СжИЄпЉЙгБМ絶гБХгВМгБ¶гБДгВЛ[5]гАВйЦҐйА£гБЧгБ¶гАБжЙњеє≥еєійЦУпЉИ931еєі-938еєіпЉЙй†ГгБЃгАОеТМеРНй°ЮиБЪжКДгАПгБІгБѓзіАдЉКеЫљеРНиНЙйГ°гБЂгАМй†ИдљРз•ЮжИЄгАНгБМи¶ЛгБИгВЛгБМгАБгБУгВМгБѓељУз§ЊгБЃз•ЮжИЄгБЃжДПеС≥гБІгБВгВЛгБ®гБЧгБ¶гАБжЬЙзФ∞йГ°гБЃзЛ≠е∞ПгБХгБЃгБЯгВБеРНиНЙйГ°гБЂи®≠гБСгВЙгВМгБЯгБ®гБХгВМгВЛ[7]гАВгБУгБЃз•ЮжИЄгБѓгАБдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБЂжО•гБЩгВЛеТМж≠Ме±±еЄВеП£й†ИдљРгГїе••й†ИдљРеС®иЊЇгБЂжѓФеЃЪгБХгВМгВЛ[7][ж≥® 4]гАВгБЛгБ§гБ¶гБѓгБУгБЃеП£й†ИдљРгБЂжЧІзД°ж†Љз§ЊгБЃй†ИдљРз•Юз§ЊгБМе≠ШеЬ®гБЧгБЯпЉИеП£й†ИдљРе≠ЧдЄКеЖЖжЇАеѓЇгАБеМЧзЈѓ34еЇ¶11еИЖ55.8зІТ жЭ±зµМ135еЇ¶14еИЖ38.3зІТ / еМЧзЈѓ34.198833еЇ¶ жЭ±зµМ135.243972еЇ¶пЉЙгАВгАОзґЪ饮еЬЯи®ШгАПгБЂгВИгВЛгБ®гБУгБЃй†ИдљРз•Юз§ЊгБѓй†ИдљРз•ЮжИЄгБЂељУз§ЊгВТеЛІиЂЛгБЧгБЯгВВгБЃгБІгБВгБ£гБЯгБ®гБДгБЖгБМгАБжШОж≤ї42еєіпЉИ1909еєіпЉЙ7жЬИгБЂдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊеҐГеЖЕжЬЂз§ЊгБЃз•ЗеЬТз•Юз§ЊгБЂеРИз•АгБХгВМгБЯгАВ з•ЮйЪОгБ®гБЧгБ¶гБѓгАБи≤Юи¶≥еЕГеєіпЉИ859еєіпЉЙгБЂеЊУдЇФдљНдЄКгБЂжШЗгБ£гБЯ[5]гАВгБЊгБЯеїґйХЈ5еєіпЉИ927еєіпЉЙжИРзЂЛгБЃгАОеїґеЦЬеЉПгАПз•ЮеРНеЄ≥гБІгБѓзіАдЉКеЫљеРНиНЙйГ°гБЂгАМй†ИдљРз•Юз§Њ еРНз•Юе§І жЬИжђ°жЦ∞еШЧгАНгБ®гБЧгБ¶гАБеРНз•Юе§Із§ЊгБЂеИЧгБЩгВЛгБ®гБ®гВВгБЂжЬИжђ°з•≠гГїжЦ∞еШЧз•≠гБІеє£еЄЫгБЂй†РгБЛгБ£гБЯжЧ®гБМи®ШиЉЙгБХгВМгБ¶гБДгВЛ[5]гАВгАОзіАдЉКеЫљз•ЮеРНеЄ≥гАПгБІгБѓе§©з•ЮгБ®гБЧгБ¶гАМеЊУдЄАдљН й†ИдљРе§Із•ЮгАНгБ®и®ШиЉЙгБХгВМгБ¶гБДгВЛ[5]гАВ жЙњеє≥еєійЦУпЉИ931еєі-938еєіпЉЙй†ГгБЃгАОеТМеРНй°ЮиБЪжКДгАПгБІгБѓгАБеЙНи®ШгБЃгВИгБЖгБЂзіАдЉКеЫљеРНиНЙйГ°гБЂгАМй†ИдљРз•ЮжИЄгАНгБМгАБзіАдЉКеЫљеЬ®зФ∞йГ°гБЂгАМй†ИдљРйГЈгАНгБМи¶ЛгБИгАБгБЭгВМгБЮгВМељУз§ЊйЦҐйА£гБЃеЬ∞еРНгБ®гБХгВМгВЛ[3]гАВ дЄ≠дЄЦдї•йЩНгАОзґЪ饮еЬЯи®ШгАПгБЃеЉХгБПз§ЊдЉЭгБІгБѓгАБељУз§ЊгБЃе±ЮгБЩдњЭзФ∞еЇДеЖЕгБЃ2зФЇпЉИзіД2гГШгВѓгВњгГЉгГЂпЉЙгВДжЧ•йЂШйГ°еѓМеЃЙеЇДеЖЕгБЃ30дљЩзФЇпЉИзіД36гГШгВѓгВњгГЉгГЂпЉЙгВТдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБ®еЕ±жЬЙгБЧгБЯгБ®гБДгБД[ж≥® 5]гАБдЄ≠дЄЦгБЛгВЙгБѓгБУгВМгБЂж≠¶еЃґгБЃдњ°дї∞гБМеК†гВПгБ£гБЯгАВ з§ЊдЉЭгБЂгВИгВМгБ∞гАБеїЇж≠¶2еєіпЉИ1335еєіпЉЙ5жЬИгБЂж•†жЬ®ж≠£жИРгБМз§Њй†ШгБ®гБЧгБ¶еЃЙзФ∞пЉИдЄКи®ШдњЭзФ∞еЇДгБЂеРМгБШпЉЙгБЃдЄАеЄѓгВТжЃЛгВЙгБЪеѓДйА≤гБЧ[8]гАБеїЇж≠¶2еєі8жЬИгБЂгБѓеЊМйЖНйЖР姩зЪЗгБЂгВИгВКеЕГжШОгГїеЊМйЖНйЖР䪰姩зЪЗгБЃеЛЕй°ШжЙАгБ®еЃЪгВБгВЙгВМгАБеЃЄз≠ЖгБЃй°НгБ®еЕµдїЧпЉИеИАгВДжИЯгБ™гБ©гБЃж≠¶еЕЈпЉЙ4еП£гБМе•ЙзіНгБХгВМгБЯгБ®гБДгБЖ[4]гАВгБЧгБЛгБЧ姩ж≠£7еєіпЉИ1579еєіпЉЙ3жЬИгБЃзЊљжЯізІАеРЙгБЃжєѓжµЕжФїгВБгБЂгБКгБДгБ¶[ж≥® 6]гАБзІАеРЙгБЂеЖЕењЬгБЧгБЯжєѓжµЕгБЃеЬ∞й†≠гГїзЩљж®ЂеЈ¶и°ЫйЦАе∞ЙеЃЯжИњгБЂгВИгБ£гБ¶ељУз§ЊгБѓз†іеНігВТеПЧгБСгБЯгБ®гБХгВМгВЛгАВгБЭгБЃжЩВгБЃз•ЮдЄїгГїе§Іж±ЯйЗНж≠£гБѓз•ЮеЃЭгВДеП§и®ШйМ≤гВТеФРжЂГгБЂзіНгВБгБ¶з•Юз§ЊеЊМжЦєгБЃз•ЮеЕЙи∞ЈпЉИгБУгБУгБ†гБЂпЉЙгБЃжЮЧдЄ≠гБЄгБ®йБњйЫ£гБЧгБЯгБМгАБеЃЯжИњгБЂжНЬ糥гБХгВМгБ¶зДЉеНігБХгВМгБЯгВКжµЈдЄ≠гБЂжКХж£ДгБХгВМгБЯгБЯгВБгАБдЄКи®Шз§ЊеЃЭй°ЮгВДеП§и®ШйМ≤гВТжВЙгБП姱гБ£гБЯгБ®гБДгБЖ[4]гАВ гБЭгБЃеЊМгАБжЕґйХЈ6еєіпЉИ1601еєіпЉЙгБЂзіАдЉКиЧ©дЄїгГїжµЕйЗОеєЄйХЈгБМз•ЮзФ∞14дЄБ3еПНпЉИ14гГШгВѓгВњгГЉгГЂпЉЙгВТеѓДйА≤гАБгБЭгВМгБЂгВИгБ£гБ¶з§ЊжЃњеЖНиИИгБМгБ™гБХгВМгБЯ[4][3]гАВеЕГеТМеєійЦУпЉИ1615еєі-1624еєіпЉЙгБЂгБѓжµЕйЗОж∞ПгБЂдї£гВПгБ£гБ¶еЕ•е∞БгБЧгБЯзіАеЈЮеЊ≥еЈЭеЃґгБЃеИЭдї£иЧ©дЄїгГїеЊ≥еЈЭй†ЉеЃ£гБЂгВИгБ£гБ¶жФєгВБгБ¶з§Њй†Ш5зЯ≥гБМеѓДйА≤гБХгВМгБЯгБїгБЛгАБз§ЊжЃњгБЃйА†еЦґдњЃеЊ©з≠ЙгБѓзіАдЉКиЧ©гБЃиЧ©и≤їгВТгВВгБ£гБ¶и≤†жЛЕгБЩгВЛгВИгБЖгБЂеЃЪгВБгВЙгВМгВЛгБ™гБ©[3][5]гАБж±ЯжИЄжЩВдї£гВТйАЪгБШгБ¶зіАеЈЮеЊ≥еЈЭж≠ідї£иЧ©дЄїгБЛгВЙзѓ§гБПеіЗжХђгБХгВМгБЯгАВ жШОж≤їзґ≠жЦ∞еЊМгАБжШОж≤ї4еєіпЉИ1871еєіпЉЙгБЂињСдї£з§Њж†ЉеИґеЇ¶гБЂгБКгБДгБ¶зЬМз§ЊгБЂеИЧгБЧгАБжШОж≤ї40еєіпЉИ1907еєіпЉЙгБЂињСеЬ®гБЃ22з•Юз§ЊпЉИгБДгБЪгВМгВВзД°ж†Љз§ЊпЉЙ [ж≥® 7] гВТгАБзњМеєігБЂгБѓжШЯе∞ЊдЄАгГОеЃЃз•Юз§ЊгВТеРИз•АгБЧгБЯпЉИзПЊгГїеҐГеЖЕз§ЊгБЃдЇФгГґеЇДз•Юз§ЊпЉЙгАВжИ¶еЊМгБѓз•Юз§ЊжЬђеЇБгБЂе±ЮгБЧгБ¶гБДгВЛгАВ з•ЮйЪО

з•ЮиБЈдЄ≠дЄЦдї•йЩНгАБељУз§ЊгБЃз§ЊеЃґгБѓе∞Пи≥Аж∞ПпЉИеП§гБПгБѓе§Іж±ЯеІУгВДе≤©ж©ЛеІУгВТзІ∞гБЧгБЯпЉЙгБМжЛЕгБ£гБ¶гБДгВЛгАВ еҐГеЖЕ жЬђжЃњгБѓдЄАйЦУз§ЊйЪЕжЬ®еЕ•жШ•жЧ•йА†гАБйКЕжЭњиСЇгАВж≠£йЭҐжЯ±йЦУгБѓ1йЦУгБІгБВгВЛгБМиГМйЭҐгВДеБійЭҐгВТ2йЦУгБ®гБЧгАБгБЊгБЯж≠£йЭҐиЇЂиИОжЯ±дЄКгБЂйЪЕжЬ®гВТзљЃгБПгБ™гБ©гАБзЖКйЗОйА†гБЃз≥їзµ±гВТеЉХгБПйА†гВКгБІгБВгВЛ[9]гАВгБУгВМгБѓиЧ©дЄїгГїеЊ≥еЈЭеРЙеЃЧгБЃеСљгБЂгВИгВКж≠£еЊ≥еЕГеєіпЉИ1711еєіпЉЙ9жЬИгБЂйА†жЫњгБХгВМгБЯгВВгБЃгБІгАБйА†еЦґгБЂгБѓзіАеЈЮиЧ©гБЃе§ІеЈ•й†≠гБІгБВгВЛдЄ≠жЭСеЃґгБМйЦҐгВПгБ£гБ¶гБКгВКгАБиЧ©гБЃзЫіеЦґгБІгБВгБ£гБЯжІШе≠РгБМи¶ЛгБИгВЛ[10]гАВиЇЂиИОгБЃж≠£еБійЭҐ3жЦєгБЂгБѓйЂШжђДдїШгБЃзЄБпЉИе§ІеЇКпЉЙгВТеїїгВЙгБЧгАБдЄ°еБійЭҐеЊМжЦєгБЂиДЗйЪЬе≠РгВТи®≠гБСгВЛгАВеЖЕйГ®гБѓиЇЂиИОдЄ≠е§ЃжЯ±з≠ЛгБЂеЙНеЊМгБЃйЦУдїХеИЗгВКгВТи®≠гБСгАБеє£иїЄдїШгБЃжЭњжЙЙгВТжІЛгБИгБ¶еЖЕйЩ£гБ®е§ЦйЩ£гБЂеМЇзФїгБЩгВЛгБМгАБе§ЦйЩ£еЇКгВТеИЗзЫЃйХЈжКЉгВИгВК1жЃµиЄПгБњиЊЉгБњгАБзЄБгВИгВКдљОгБПеЉµгВЛзВєгБМзПНгБЧгБДгБ®гБХгВМгВЛгАВељЂеИїгБ™гБ©гБЃи£Ей£ЊгБѓе∞СгБ™гБПзµµжІШгВВжОІгБИзЫЃгБІгБВгВЛгБМйЗНеОЪгБ™е§Ци¶≥гВТеСИгБЧгАБдЄ≠жЭСеЃґгБЃдљЬ饮гВТз§ЇгБЩи≤ійЗНгБ™йБЇжІЛгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгВЛ[9]гАВгВВгБ®гБѓж™ЬзЪЃиСЇгБІгБВгБ£гБЯгБМгАБжШ≠еТМ36еєіпЉИ1961еєіпЉЙгБЂйКЕжЭњгБЂиСЇгБНжЫњгБИгАБгБЊгБЯеє≥жИР4еєіпЉИ1992еєіпЉЙгБЛгВЙ9еєігБЂгБЛгБСгБ¶е§ІдњЃзРЖгБМжЦљгБХгВМгБ¶гБДгВЛгАВгБУгБЃжЬђжЃњгБѓжЬЙзФ∞еЄВжМЗеЃЪжЦЗеМЦи≤°гБЂжМЗеЃЪгБХгВМгБ¶гБДгВЛ[11]гАВ жЬђжЃњеЙНжЦєгБЂгБѓдЄ≠йЦАгАБз•Эи©ЮжЃњгБМзЂЛгБ°гАБгБУгВМгБЂжЛЭжЃњгБМжО•зґЪгБЩгВЛгАВгБЭгВМгБЮгВМдЄ≠йЦАгБѓеє≥еФРйЦАгАБз•Эи©ЮжЃњгБѓж°Би°М3йЦУгГїжҐБйЦУ2йЦУгБЃеЕ•жѓНе±ЛйА†еє≥еЕ•гАБжЛЭжЃњгБѓжҐБйЦУ1йЦУгГїж°Би°М3йЦУгБЃеЕ•жѓНе±ЛйА†е¶їеЕ•гБІгАБгБДгБЪгВМгВВе±Лж†єгБѓйКЕжЭњиСЇгАВз•Эи©ЮжЃњгГїжЛЭжЃњгБѓгБ®гВВгБЂеРєжФЊгБІгБВгВЛгАВжЛЭжЃњгБѓз•Эи©ЮжЃњгВИгВКдљОгБДжІЛгБИгБІгАБгБЊгБЯз•Эи©ЮжЃњгБѓдЄ≠е§ЃгВТдЄКжЃµеЇКгБ®гБЩгВЛгАВжЛЭжЃњеЙНгБЂзЂЛгБ§йИійЦАпЉИеЫЫиДЪйЦАпЉЙгБѓгАБеИЗе¶їйА†еє≥еЕ•зУ¶иСЇгАВгБЭгБЃгБїгБЛеҐГеЖЕгБЂгБѓйЗЬжЃњгВДз•Юж•љжЃњгАБзµµй¶ђе†Вз≠ЙгБЃз§ЊжЃњгБМзЂЛгБ§гАВ

жСВжЬЂз§Њ

з•≠дЇЛеєійЦУз•≠дЇЛ

дЄїгБ™з•≠дЇЛ

гАОзґЪ饮еЬЯи®ШгАПгБЂгВИгВМгБ∞гАБ姩ж≠£гБЃй†ГпЉИ16дЄЦзіАжЬЂпЉЙгБЊгБІгБѓеНГзФ∞з•≠гБЂдЉК姙з•БжЫљз•Юз§ЊгБЛгВЙз•Юй¶ђ12еМєгБМе•ЙзіНгБХгВМгВЛгБ®гБ®гВВгБЂеРМз§ЊгБЃз•ЮеЃШгБМз•ЮдЇЛгБЂеПВеК†гБЧгБЯгБ®гБДгБДгАБжѓОеєіж≠£жЬИеИЭеНѓжЧ•гБЂгВВеРМз§ЊгБЃз•ЮеЃШ12дЇЇгБМеПВжЛЭгБЧгБЯгБ®гБДгБЖгАВгБУгВМгВЙгБѓеРМз§ЊгБЃз•≠з•ЮпЉИдЇФеНБзМЫеСљпЉЙгБМзИґз•ЮгБЂжЛЭиђБгБЩгВЛеДАеЉПгБІгБВгБ£гБЯгБ®иАГгБИгВЙгВМгБ¶гБДгВЛ[14]гАВ жЦЗеМЦи≤°йЗНи¶БжЦЗеМЦи≤°пЉИеЫљжМЗеЃЪпЉЙ

жЬЙзФ∞еЄВжМЗеЃЪжЦЗеМЦи≤°

гБЭгБЃдїЦ

иАГи®Љ

й†ИдљРз•Юз§ЊгБЂйЩРгВЙгБЪгАБеЗЇйЫ≤гБ®зіАдЉКгБЂгБѓз§ЊеРНгВТз≠ЙгБЧгБПгБЩгВЛз•Юз§ЊгБМе§ЪгБПе≠ШеЬ®гБЩгВЛпЉИеП≥и°®еПВзЕІпЉЙгАВгБУгВМгБЂгБ§гБДгБ¶гАБгБДгБЪгВМгВВеЗЇйЫ≤гБМзЩЇз••гБІеЗЇйЫ≤дЇЇгБЃзіАдЉКеЕ•ж§НжЩВгБЂжЬђеЫљгБЃдњ°дї∞гВТжМБгБ°иЊЉгВУгБ†гБ®гБЩгВЛи™ђгБМгБВгВЛдЄАжЦє[16]гАБзіАдЉКгВТеОЯйГЈгБ®и¶ЛгВЛжЭЊеЙНеБ•з≠ЙгБЂгВИгВЛи™ђгБМгБВгВЛ[2][14]пЉИгАМз•≠з•ЮгАНзѓАеПВзЕІпЉЙгАВгБЭгБЃдЄ≠гБІгВєгВµгГОгВ™гБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАБи®ШзіАгБЂи¶ЛгБИгВЛгБЭгБЃз†іе£Кз•ЮгГїжЪіиЩРз•ЮзЪДгБ™еЖЕжАІгБ®гАБгАОеЗЇйЫ≤еۚ饮еЬЯи®ШгАПгБ™гБ©гБЂи¶ЛгБИгВЛжЦЗеМЦиЛ±йЫДз•ЮзЪДгБ™еЖЕжАІгБ®гБЃдєЦйЫҐгБМжЧ©гБПгБЛгВЙжМЗжСШгБХгВМгАБжІШгАЕгБ™и™ђгБМжПРеФ±гБХгВМгБ¶гБДгВЛ[17]гАВ жЭЊеЙНеБ•гБЂгВИгВЛи™ђгБІгБѓгАБгАОеП§дЇЛи®ШгАПгАОжЧ•жЬђжЫЄзіАгАПгБ®гАО饮еЬЯи®ШгАПгБЃдЄ°иАЕгБЂзПЊгВМгВЛгВєгВµгГОгВ™гВТеИ•гАЕгБЃе≠ШеЬ®гБ®и¶ЛгБЯе†іеРИгАБи®ШзіАгБЂи¶ЛгБИгВЛжµЈжіЛз•ЮзЪДгГїж®єжЬ®з•ЮзЪДз•ЮжАІгВДж†єгБЃеЫљгБЂеѓЊгБЩгВЛжЈ±гБД趙зЄБжАІгБѓгАО饮еЬЯи®ШгАПгБЂгБѓи™НгВБгВЙгВМгБ™гБДгБМгАБзіАдЉКгБЃељУз§ЊгБЂгБѓеЕ±йАЪжАІгБМи¶ЛгБИгВЛгБ®гБДгБЖгАВгБЭгБЧгБ¶гБУгБЃгБУгБ®гБЛгВЙгАБгАОеП§дЇЛи®ШгАПгАОжЧ•жЬђжЫЄзіАгАПгБЂи®ШгБХгВМгВЛгВєгВµгГОгВ™гБѓељУз§ЊгБЃз•≠з•ЮгВТжМЗгБЩгБ®жО®жЄђгБЩгВЛгАВгБЭгБЧгБ¶гАБзіАдЉКеЬ∞жЦєгБІгВєгВµгГОгВ™гБМжЭ•и®™гБЩгВЛгБ®гБХгВМгВЛгАМеЄЄдЄЦеЫљгАНгБ®гБЧгБ¶гБЃж†єгБЃеЫљгБМгАБдЄ≠е§ЃгБІгБѓгАМзБљеОДгБЃж†єжЇРеЬ∞гАНгАМзБљеОДгВТйАБгВКињФгБЩеЬ∞гАНгБІгБВгВЛж†єгБЃеЫљгБ®еРМдЄАи¶ЦгБХгВМгБЯгБ®гБЧгБ¶гАБгВєгВµгГОгВ™гВВзБљеОДгВТгВВгБЯгВЙгБЩз†іе£Кз•ЮгГїжЪіиЩРз•ЮгБ®и¶ЛгБ™гБХгВМгБЯгБЃгБ†гБ®гБЩгВЛи™ђгВТжМЩгБТгБ¶гБДгВЛгАВгБЊгБЯгАОеП§дЇЛи®ШгАПгАОжЧ•жЬђжЫЄзіАгАПгБЃгВєгВµгГОгВ™гБМељУз§Њз•≠з•ЮгБІгБВгВЛгБУгБ®гБЃеВНи®ЉгБ®гБЧгБ¶гАБељУз§ЊгБМеРНз•Юе§Із§ЊжМЗеЃЪгВДеПЩдљНгБЃи®ШйМ≤гБ™гБ©гАБжЬЭеїЈгБЛгВЙгБЃйЗНи¶Би¶ЦгВТжМЩгБТгВЛ[2]гАВ гБЊгБЯжЭЊеЙНеБ•гБѓеЗЇйЫ≤гБ®гБЃйЦҐдњВгБЂгБ§гБДгБ¶гАБгВєгВµгГОгВ™гВТе•ЙжИігБЧгБ¶е§ІйЩЄпЉИжЬЭйЃЃпЉЙгБ®гБЃе§ЦдЇ§гБЂеЊУгБ£гБЯзіАдЉКгБЃжµЈдЇЇгБЃдЄАйГ®гБМеЗЇйЫ≤гБЂеЬЯзЭАгБЧгБЯгБ®гБЩгВЛгАВгБЭгБЧгБ¶еЗЇйЫ≤еЬ∞жЦєгБЃеЖЕйЩЄйГ®гБЄгБ®гВєгВµгГОгВ™гБЃдњ°дї∞гБМеЇГгБЊгВЛгБ®гБ®гВВгБЂгАБжµЈжіЛз•Юз≠ЙгБЃеЖЕжАІгБМ姱гВПгВМгБЯгБ®жО®жЄђгБЩгВЛгАВгБЊгБЯгАБи®ШзіАзЈ®зЇВгБЃжЩВзВєгБІдЄ≠е§Ѓи≤іжЧП屧гБ®еЗЇйЫ≤еЬ∞жЦєгБ®гБЂгБВгБ£гБЯгВєгВµгГОгВ™еГПгВТзД°жАЭжЕЃгБЂеЖНзµ±еРИгБЧгБЯзµРжЮЬгАБгВєгВµгГОгВ™гБЃз•ЮжАІгБЃи§ЗйЫСгБХгБМзФЯгБШгБЯгБ®гБЩгВЛи™ђгВТжМЩгБТгБ¶гБДгВЛ[2]гАВ иДЪж≥®ж≥®йЗИ

еОЯеЕЄпЉЪи®ШиЉЙдЇЛй†ЕгБЃдЄАжђ°еП≤жЦЩгВТзієдїЛгАВ еЗЇеЕЄ

еПВиАГжЦЗзМЃ

йЦҐйА£й†ЕзЫЃ

е§ЦйГ®гГ™гГ≥гВѓ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia