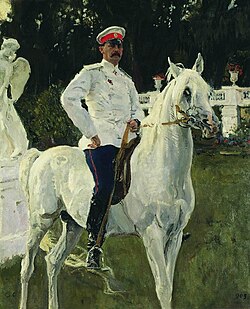

Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова

«Портре́т гра́фа Ф. Ф. Сумаро́кова-Э́льстона, впосле́дствии кня́зя Юсу́пова»[Прим. 1] — картина русского художника Валентина Серова, созданная им в 1903 году в имении Юсуповых Архангельское под Москвой. На ней изображён представитель княжеского рода заказчиков, будущий убийца Григория Распутина, а также супруг княжны Ирины Александровны, племянницы императора Николая II, Феликс Сумароков-Эльстон. Рядом с ним любимый бульдог князя, похороненный впоследствии хозяином во внутреннем дворе своего дворца на Мойке в Санкт-Петербурге. До революции 1917 года портрет находился на даче Зинаиды Юсуповой в Царском Селе, затем, после её национализации в коллекции Царскосельского музея, а в 1921 году поступил в Государственный Русский музей из Петроградского филиала Государственного музейного фонда РСФСР. «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» демонстрируется в постоянной экспозиции музея в зале № 69, где представлены и другие портреты семьи Юсуповых кисти Валентина Серова. Портрет был неоднократно представлен на международных и всероссийских выставках как в дореволюционный, так и в советский период, а также в постсоветской России. Портрет неизменно находится в сфере интереса зрительской аудитории. Ему посвящены фрагменты воспоминаний самого Феликса Юсупова-младшего, эпизоды писем Валентина Серова, исследования крупных отечественных искусствоведов. Среди них академик Игорь Грабарь, доктора искусствоведения Илья Зильберштейн и Владимир Леняшин, кандидат искусствоведения Любовь Савинская Изображение на картине Картина выполнена в технике масляной живописи по холсту. Её размер 89 х 71,5 см[1][2][3]. На полотне изображён шестнадцатилетний к моменту окончания портрета граф Феликс Феликсович Сумароков-Эльстон, с 1917 года носивший титул князя Юсупова, сын графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона, на 1903 год уже князя Юсупова, и княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой[1][2][3]. Феликс Сумароков-Эльстон одет в тёмно-серую куртку с некоторым сиреневым оттенком, на шее у него повязан чёрный галстук[7].  Сумароков-Эльстон позирует в интерьере вестибюля усадьбы Архангельское под Москвой[7]. Торжественный и монументальный вестибюль дворца практически не виден из-за крупного плана, избранного художником. На портрете оказываются незамеченной зрителем его значительная высота, подчёркивающие её плоские колонны-пилястры (они едва угадываются на заднем плане портрета), роспись стен и потолка, выполненная в серых и серебристых тонах гризайлью (изображены курильницы, листья аканта, меандр, лиры, лебеди, венки, ленты[8])[9]. Пилястры выдержаны в стиле коринфского ордера, росписи носили ампирный характер[8]. Юноша обнимает левой рукой свою собаку — бульдога Клоуна за шею и держит её за лапу согнутой в локте правой рукой[7]. Анонимный автор статьи, посвящённой картине в научно-популярном журнале собаководов «Гав-гав», так охарактеризовал замысел художника: «Серова заинтриговало сопоставление красивого, но холодного, будто сошедшего с греческого мрамора лица юноши и очень выразительной, живой и умной морды бульдога»[10]. С правой стороны за спиной у графа находится скульптурное изображение собаки из белого мрамора[7]. В искусствоведческой и научно-популярной литературе встречается также утверждение, что скульптура собаки выполнена из гипса[11][10]. Два мраморных изображения собак обычно стояли в вестибюле у входа в парадные залы. Считается, что скульптуры собак кроме декоративного имели ещё и символическое значение. Они воспринимались как стражи[12]. В глубоких нишах (на портрете Серова они не видны) находились также две скульптурные композиции на античные темы: «Амур и Психея» и «Кастор и Поллукс». Помещение освещалось большой позолоченной деревянной люстрой начала XIX века[13][14]. Интерьер вестибюля дополняли столы и табуреты с резными позолоченными вставками[12]. В нижнем правом углу полотна на лицевой его стороне находится автограф художника и датировка «Сѣровъ 903»[1]. Феликс Сумароков-Эльстон в 1902 и 1903 годахВ начале 1902 года подросток уже вёл активную светскую жизнь, а обучение его проводили нанятые родителями частные преподаватели. Занятия не вызывали у Феликса энтузиазма, знания и учебные навыки давались ему с большим трудом, результаты учёбы были скромными[15]. Мальчик был избалован всеобщей любовью и заботой, отличался весёлым нравом и склонен к хитрости. Самую сильную привязанность у него вызывали мать и старший брат Николай[16]. Летом 1902 года Феликс и Николай отправились без сопровождения родителей в поездку за границу. Целью её было знакомство с красотами природы и искусством Италии. В Германии, где они были проездом, братья разделились. Николай отправился путешествовать самостоятельно, а Феликс — в сопровождении наставника (профессора-искусствоведа Адриана Прахова). Находясь в Италии, Феликс Юсупов-младший отказывался посещать местные музеи, страдал от жары, а по вечерам убегал из гостиницы и «отправлялся бродить по городу, заводя новые знакомства с малоизвестными людьми». Во время такой прогулки один из новых знакомых отвёз мальчика в местный публичный дом. Подросток был удивлён, встретив среди его посетителей Адриана Прахова, который, ничуть не растерявшись, приветствовал его возгласом: «Дон Феличе!»[17].  В начале августа 1902 года братья вернулись из путешествия за границу. В том же месяце Феликс в сопровождении наставника направился в Санкт-Петербург для поступления в одно из наиболее прогрессивных и престижных учебных заведений того времени — гимназию Гуревича и долгое время жил с тех пор между особняком в Царском Селе и перестраиваемым дворцом в столице. Подросток страдал от разлуки с матерью, жил в постоянном страхе перед провалом на экзамене в учебное заведение, отличался рассеянностью, испытывал взаимную антипатию с директором гимназии — историком и издателем Яковом Гуревичем, непрязнь с которым возникла сразу после знакомства. После успешной сдачи экзаменов в гимназию с помощью многочисленных нанятых в столице и летней царской резиденции репетиторов он приступил к занятиям только 1 сентября 1903 года. Гимназия была известна строгой дисциплиной. Учился Феликс Сумароков-Эльстон «неохотно и не очень успешно»[18]. Пёс Клоун Рыжего щенка с чёрной мордочкой по кличке «Наполеон» маленький Феликс Сумароков-Эльстон вместе с матерью купил на Рю-де-ла-Пе во время поездки по Франции, в Париже. Юсуповы прибыли в столицу Франции для посещения Всемирной выставки 1900 года[19]. Посещение павильонов казалось мальчику скучным, было очень жарко. Однажды мальчик стал поливать из пожарного шланга толпу парижан, что закончилось полицейским участком и штрафом на родителей. В качестве наказания родители запретили Феликсу посещение выставки. После этого он в одиночестве некоторое время гулял по Парижу, «заходил в бары и знакомился с кем ни попадя. Когда же… привёл новых знакомцев… в отель, родители ужаснулись и впредь запретили мне гулять одному», — рассказывал князь в воспоминаниях, созданных после эмиграции из России[20]. Авторы каталога выставки «Жизнь замечательных собак», состоявшейся в Мраморном дворце в 2025 году, дополняют отсутствующую в воспоминаниях князя Юсупова деталь: Зинаида Юсупова якобы купила сыну собаку у приставшего к ним с Феликсом торговца живым товаром[21]. Сам же Феликс Юсупов, напротив, рассказывал в мемуарах: «Наполеон так мне понравился, что я стал упрашивать матушку купить его»[22]. Сразу после приобретения мальчик переименовал «Наполеона» в «Клоуна» (фр. «Gugusse»), так как называть пса именем императора он посчитал «кощунственным». Вскоре пёс, по утверждению самого Юсупова, стал любимцем окружающих независимо от их сословной принадлежности: «Он был как уличный парижский мальчишка, любил пофрантить и принимал важный вид перед фотографами. Обожал конфеты и шампанское. Когда пьянел, становился уморительным. А если у него пучило живот, он подходил к камину и совал туда зад с виноватым видом, точно прося прощения». Вместе с тем, по словам хозяина, Клоун был и неплохим охотничьим псом. Юсупов писал, что Клоун мог бы выступать в цирке: «В жокейском костюмчике он забирался на пони и с трубкой в зубах изображал курильщика»[22]. Пёс имел свои симпатии и антипатии (в этом случае он «задирал ногу на брюки или юбку врага»). Одну из подруг матери хозяина он так ненавидел, что его приходилось запирать, если она приходила в гости. Однажды, когда это забыли сделать, он испортил ей «восхитительное вортовское платье розового бархата». Юсупов вспоминал, что как-то к Юсуповым в гости приехал обер-прокурор Святейшего синода и «слишком засиделся». Тогда мальчик набелил и нарумянил пса, «как старую кокотку», одел его в парик и платье, и в таком виде отправил в гостиную. Клоун подошёл к гостю на задних лапах. Возмущённый обер-прокурор немедленно удалился[22]. Юсупов был неразлучен с Клоуном, даже спал пёс на одной подушке с мальчиком. Клоун умер, прожив 18 лет. Князь похоронил его во дворе своего дворца на Мойке в Санкт-Петербурге. Во время создания портрета юноши, Валентин Серов настаивал, чтобы пёс позировал вместе с хозяином и называл именно Клоуна своей лучшей моделью[22].

Создание портретаБиограф Феликса Юсупова-младшего Елизавета Красных писала, что начало XX века было счастливым временем для семьи Юсуповых. Именно из-за желания запечатлеть это счастье, с точки зрения Красных, княгиней Юсуповой и был приглашен Валентин Серов, который воспринимался тогда светским обществом как модный портретист. Ему были заказаны портреты всех членов семьи. Красных считала, что именно портреты Серова стали «дореволюционной визитной карточкой самой богатой семьи России»[23]. Кандидат искусствоведения Любовь Савинская сделала вывод о художественных пристрастиях семейства Юсуповых на основе анализа картин, украшавших интерьеры принадлежавших им особняков, а также по интерьерным фотографиям Зинаиды Юсуповой. С точки зрения искусствоведа, семья предпочитала портретный жанр, а в его рамках работы представителя стиля рококо — французского художника Жана-Батиста Грёза. При этом, не делалось различия между оригиналами и копиями. Юсуповы постоянно фотографировалась как в России, так и за рубежом, но параллельно заказывались и создавались живописные портреты представителей семьи[24]. Такие портреты создали модный в то время французский живописец Франсуа Фламинг, художник-академист Константин Маковский, русский живописец и общественный деятель консервативного толка Клавдий Степанов[25].  С первых лет существования творческого объединения «|Мир искусства» Валентин Серов активно участвовал в его деятельности[26]. В 1900 году Валентин Серов вышел из Товарищества передвижных художественных выставок и с 1901 года стал участвовать в выставках группы «36 художников», для которой были характерны свобода художественного творчества и близость к идеалам «Мира искусства». В это время он жил на постоянной основе с семьёй в Москве, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а летние месяцы обычно проводил в своём недавно приобретённом имении в Великом княжестве Финляндском[27]. Советский искусствовед Марк Копшицер относил начало работы над циклом портретов Юсуповых к 1902 году. Принятие заказа на них искусствовед объяснял накопившимися к этому времени большими долгами художника, который незадолго до его получения как раз и приобрёл родовое «гнездо». В 1901 году Серов купил на берегу Финского залива участок в восьми километрах от дачи русского гравёра Василия Матэ рядом с деревней Ино, недалеко от рыбачьего поселка Лаудоранда. Это была крестьянская мыза, которую новый владелец стал перестраивать в большую и просторную двухэтажную дачу. «Постройка и лошадь (купил) разорили меня»,— писал Валентин Серов художнику Илье Остроухову. Даже находясь в Архангельском, художник постоянно обращался мыслью к строительству дома в тогдашнем Финляндии[28]. Марк Копшицер утверждал, что у Серова было две цели в Архангельском, первая — написать портреты хозяев усадьба, вторая — ощутить дух екатерининской эпохи, который был необходим для работы над историческими композициями. Имение Юсуповых приняло такой вид, каким его застал Валентин Серов, именно во времена Екатерины II[29]. Сами Юсуповы были художнику, по мнению Копшицера, симпатичны, но не более того, в чём-то он относился к ним с иронией. В качестве примера исследователь пишет, что о лошади владельцев усадьбы Серов отзывался с большим энтузиазмом, чем о её хозяевах[30]. В значительно дополненном, уже советском издании дореволюционной монографии Игоря Грабаря «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество, 1865—1911» (первое издание вышло в 1965, а второе в 1980 году) процитированы слова Серова о приёме его хозяевами в Архангельском в августе 1902 года: «Приём был весьма любезен как с его, так и с её стороны» и «Сдаётся мне, что я застряну у них»[31]. Работал художник в атмосфере непривычного комфорта, «даже несколько конфузясь» от этого[32]. Про портрет Феликса-младшего Серов в 1902 году писал: «с меньшим сыном надо поторопиться, так как он едет на экзамены 9 августа»[31]. Но в действительности, художник писал будущего гимназиста в этом году, по утверждению искусствоведа, весь август. В этом издании Грабарь утверждал, что именно Валентин Серов «дал Юсупову в руки бульдога». Работа над портретом была в конце концов действительно прервана в связи с отъездом юноши в Санкт-Петербург. К этому моменту закончена была только его голова, которую, правда, высоко оценили родители Феликса-младшего[33]. Продолжил работу над портретом младшего из Юсуповых Серов только в августе 1903 года[33]. Грабарь отмечал, что в какое-то время художник трудился сразу над несколькими портретами хозяев, ссылаясь, в частности на фразу Серова из его письма: «Здесь работаем. Старший не выходит — бросил, а те два — ничего»[32]. 22 августа Серов отмечал, что младший из Юсуповых уже прибыл в Архангельское, но вряд ли будет достаточно времени, чтобы закончить его портрет к новому отъезду юноши в Санкт-Петербург, однако, 27 августа художник уже пишет, что портрет почти готов. Спустя некоторое время он снова отмечает, что, так как Юсуповы уезжают 3 сентября, нужно к этому времени обязательно закончить три работы: «меньшого сына, самого князя и рисунок с княгини». Грабарь писал, что письма Серова можно рассматривать как его дневник, в котором содержатся «мысли, чувства и настроения» художника[34].  В августе 1903 года художник написал письмо к своей супруге Ольге Серовой. В нём он называл состав того заказа, исполнение которого на данный момент (в 1903 году) от него ожидают Юсуповы: три портрета («а может быть, и 4»), выполненные маслом по холсту, и ещё 2, исполненные в технике пастели. В письме Серов сетовал, что, возможно, портреты не удастся закончить, так как «кто-нибудь, либо модель (большей частью), либо я, должен уезжать, и, таким образом, произведения оканчиваются»[35]. Цикл портретов Юсуповых, выполненный в 1903 году, автор примечаний к воспоминаниям дочери Серова Ольги на основе писем художника предполагал следующим: князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона; его старшего сына — графа Николая Феликсовича Сумарокова-Эльстона и младшего сына — графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстона, позднее князя Юсупова (все они находятся в Русском музее), а также не дошедший до нашего времени рисунок княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой[36]. Копшицер писал, что Серов провел у Юсуповых два лета 1902 и 1903 годов и написал четыре портрета (отца — Феликса Феликсовича Юсупова, матери — Зинаиды Николаевны и двоих сыновей: старшего — Николая и младшего — Феликса), а также несколько незначительных работ[37]. По подсчётам биографа Феликса Юсупова-младшего Елизаветы Красных, в совокупности художник создал портрет Зинаиды Юсуповой, сидящей на диване с собачкой, два портрета Феликса Юсупова-старшего — в военной форме, сидящим на коне, и поясной, на котором он держит свою лошадь под уздцы, а также портреты Николая и Феликса — их детей[38]. В действительности, портретов больше, например, ещё один — поясной портрет Зинаиды Юсуповой, который находится в настоящее время в Нижегородском государственном художественном музее[39]. Часть портретов выполнены художником во время пребывания Валентина Серова в Архангельском, но портрет Зинаиды Юсуповой с собачкой был написан во дворце Юсуповых на Мойке в Санкт-Петербурге[40]. Об окончании работы над всей серией портретов Юсуповых Валентин Серов сообщал супруге 4 сентября. Он писал: «Ну-с, я вроде как бы окончил свои произведения, хотя, как всегда, я мог бы работать их, пожалуй, ещё столько или полстолько. Заказчики довольны»[35]. В этом же письме же он добавлял: «В воскресенье вернулись князья. Кажется, вообще довольны моей работой»[35][Прим. 2]. В «Книге для гостей Архангельского» художник записал в 1903 году: «С первого августа по четвёртое сентября прожил. Живописец В. Серов». Искусствовед Любовь Савинская, нашедшая эту запись в гостевой книге Юсуповых в Архангельском (Архив ГМУА. Инв. 230-ФА. Л. 56), тем не менее, считает, что она вводит в заблуждение: в действительности, художник бывал наездами из Москвы в усадьбе уже с начала июля 1903 года[40]. Живописец, искусствовед и общественный деятель Игорь Грабарь, однако, в монографии «Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество» (1913) считал, что работа над циклом портретов была прервана стечением непредвиденных обстоятельств. В октябре 1903 года, в процессе работы над портретами семьи Юсуповых, направляясь как раз в Архангельское, Валентин Серов почувствовал серьёзное недомогание, у него проявилась прежде незамеченная врачами опасная язва желудка[41]. Обстоятельства складывались настолько неблагоприятно, что Серов написал завещание[42]. После полуторамесячного пребывания в постели ему была сделана операция, затем всю зиму художник провёл в больнице на восстановлении. Серову были запрещены резкие движения, активность на воздухе, прописан строгий режим питания[41]. Об условиях оплаты полученного заказа сообщал сам художник в одном из писем: «Князь Юсупов в разговоре о портретах изволил заметить, что об цене он не спрашивает — сколько я назначу, столько и заплатит — вот это так, по-княжески, одобряю… а всё же много с него не возьму, ну там увидим»[43]. Лапшин в тексте своей книги о художнике и в примечаниях к ней приводит денежные суммы, полученные художником в результате работы над мужскими портретами в 1903 году: за три портрета князей Юсуповых (отец и двое сыновей) размером 89 x 71,5 см, 89 x 71,5 см и 89 x 68 см — всё вместе за 5000 рублей[44].  В ходе создания портрета Феликса-младшего у Валентина Серова возникали споры с матерью подростка. Художник писал жене в это время: «Пишем меньшого Юсупова… С этим юношей мне нужно торопиться, ибо он едет на экзамен в Питер… Жаль, мы не очень с княгиней сходимся во вкусах [по поводу портрета мальчика]. Так, к примеру, какую куртку графчику надеть, и то, что нравится ей, прямо ужасно — голубая венгерка — если её написать, то тут же может стошнить. Странно. Вот приедут господа, посмотрят, что мы написали, уверен, придётся не по вкусу — ну, что делать — мы ведь тоже немножко упрямы — да»[45]. По утверждению Феликса Юсупова-младшего в его воспоминаниях, написанных уже после эмиграции из России, и опубликованных за границей на французском языке в 1952 году, Валентин Серов прибыл в имение Архангельское с целью написать портреты его хозяев в 1904 году. О художнике Юсупов-младший сохранил наиболее яркое впечатление по сравнению со всеми другими деятелями искусства, с которыми он был знаком в России и различных европейских странах. Князь вспоминал, что подружился он с Серовым «с первого взгляда». В основе дружбы оказалась любовь обоих к Архангельскому. Между сеансами работы над портретом они сидели в парке на скамейке и беседовали. Юсупов признавал, что идеи художника повлияли на его собственные взгляды. Князь утверждал, что Серов принимал заказ, только если ему нравилась модель, поэтому однажды отказал в портрете даже великосветской петербургской красавице, так как её лицо его не заинтересовало, а когда она его всё-таки уговорила, то заставил её одеть широкополую шляпу и заявил, что весь смысл будущей картины именно в шляпе[46]. Ещё одни «Воспоминания о В. А. Серове» были написаны Феликсом Юсуповым-младшим для издания в 1971 году сборника «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников в 2-х томах» по просьбе советского искусствоведа Ильи Зильберштейна, который был одним из двух его редакторов. В этих более поздних мемуарах Юсупов развивал полнее мысль о влиянии художника на своё мировоззрение и подробнее рассказывал об общении с Серовым в ходе работы над портретом. В частности Юсупов-младший вспоминал: «Серов… [был] человек гуманный и убеждённый защитник всех неимущих, своими долгими и дружескими беседами [он] словно „оформил“ все мои сокровенные мысли и чувства. Его передовые взгляды оказали влияние на развитие моего ума. И по мере того, как его художественная кисть заканчивала мой внешний облик на полотне — внутри меня созревал тот человек, каким я остался всю жизнь, и дружба Серова оставила во мне неизгладимые впечатления»[47]. Старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи Виктор Розенвассер, напротив, в брошюре о художнике, опубликованной в 1990 году в издательстве «Знание», подчёркивал чуждость Валентина Серова светскому миру мужской части семьи Юсуповых — с ними он, по словам искусствоведа, всегда держал дистанцию[48]. Феликс Юсупов-младший подтверждал, что художник работал над его портретом два года и связывал это с перерывами на экзамены в петербургской гимназии, которые он должен был в то время сдавать[47].

Судьба портрета в первые годы после созданияПортрет с собакой демонстрировался на Таврической выставке — историко-художественной выставке русских портретов, задуманной Сергеем Дягилевым, и продемонстрированной в Таврическом дворце с 6 марта по 26 сентября 1905 (на выставке было показано около 3000 произведений — «портретное искусство, созданное у нас с Петра Великого до наших дней»)[49], а также на выставке в Париже (1906), где картина экспонировалась под названием или «Портрет Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона. 1903» (№ 510)[50], или «Портрет Ф. Ф. Юсупова-младшего»[51]. Эту выставку также организовал Дягилев, она называлась «Русское искусство» и проходила при активном участии «Осеннего Салона» в парижском Гран-Пале. На ней впервые русское изобразительное искусство широко демонстрировалось в Европе. Выставка занимала 12 залов и насчитывала свыше 700 произведений — от древнерусских икон до картин современных художников. На парижской выставке было представлено 19 произведений Валентина Серова[51]. Сам Феликс Юсупов-младший писал, что его портрет, написанный Валентином Серовым в Архангельском, Сергей Дягилев «забрал» у Юсуповых, чтобы направить ещё и на выставку русской живописи, состоявшуюся в Венеции в 1907 году. Публика активно интересовалась изображённым на картине молодым человеком. Это не понравилось его родителям, поэтому они добились от Дягилева, чтобы полотно было снято с экспонирования[47][46]. Некоторое время, в соответствии с воспоминаниями Юсупова-младшего, полотно находилось в усадьбе Архангельское. Однажды, когда вскоре после гибели старшего брата Николая на дуэли в 1908 году, стоя на верхней террасе у своего дворца в Архангельском, Юсупов обозревал огромные просторы усадьбы, неожиданно его охватил страх потерять всё это в результате войны или революции. Возвращаясь в свои апартаменты дворца и проходя мимо портрета, созданного Серовым, он остановился перед ним и всмотрелся в собственное изображение. В своих воспоминаниях он так описал размышления, которые у него в этот момент вызывала картина: «Серов — подлинный физиономист; как никто, схватывал он [мой] характер. Отрок на портрете предо мной был горд, тщеславен и бессердечен. Стало быть, смерть брата не изменила меня: всё те же себялюбивые мечтания? И так мерзок я стал самому себе, что чуть было с собой не покончил! И то сказать: родителей пожалел…»[52]. Портрет в коллекции Государственного Русского музея  В настоящее время портрет находится в Санкт-Петербурге в коллекции и экспозиции Государственного Русского музея. Он поступил сюда в 1921 году из Петроградского филиала Государственного музейного фонда РСФСР[1], а в него картина поступила, в свою очередь, из Детскосельского дворца-музея (в Детском Селе портрет находился до революции 1917 года в экспозиции и коллекции дачи Зинаиды Юсуповой)[3]. Каталог Русского музея 2015 года и каталог произведений Серова в этом музее, изданный в 2005 году[2], осторожно указывают местом происхождения оба расположения дореволюционного собрания князей Юсуповых — Санкт-Петербург (дворец на Мойке) и Царское Село[1]. «Список произведений В. А. Серова, составленный в алфавитном порядке собственников картин» дореволюционного исследователя творчества Серова Николая Радлова указывает местом пребывания портрета Феликса Юсупова-младшего коллекцию его семьи в Санкт-Петербурге[4]. Ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала XXI века Русского музея Владимир Круглов в статье «Творчество Серова в зеркале коллекции Русского музея» (2005) уточняет происхождение цикла портретов семьи Юсуповых. Он пишет, что только картина Серова, изображающая Зинаиду Николаевну, поступила из Юсуповского дворца-музея в Санкт-Петербурге в 1925 году, а четыре портрета из цикла поступили раньше (дата поступления искусствоведом не указывается) из коллекции особняка Юсуповых в Царском Селе. Впоследствии (в 1927 году) Русский музей выменял погрудный портрет Юсуповой, входивший в цикл, созданный в Архангельском, на картину «Баба в телеге» 1896 года Валентина Серова у Областного Нижегородского историко-художественного музея[53]. Официальный сайт музея утверждает, что обычно портрет экспонируется в зале № 69 среди полотен Валентина Серова, включающих и три другие портрета юсуповского цикла[3]. В 2008 году картина была представлена на выставке «Национальное достояние: Русскому музею — 110 лет», которая проходила в московском Музее-заповеднике «Царицыно»[54]. Летом 2016 года в Музее-заповеднике «Архангельское» состоялась выставка одной картины. Был представлен «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова», доставленный в Подмосковье из Санкт-Петербурга[55]. В 2025 году картина «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» представлена на выставке «Жизнь замечательных собак» в Мраморном дворце — филиале Русского музея, также находещемся в Санкт-Петербурге[21][56]. Портрет в культурологии и искусствоведенииКартина в оценке семьи Юсуповых и современниковВ письме своей супруге, написанном 12 августа 1903 года, сам Валентин Серов сообщал супруге: «Меньшего [младшего из двух братьев — Феликса] написал или, вернее, взял хорошо»[7]. Эту оценку автора полотна подтверждает в своих воспоминаниях 1952 года и Феликс Юсупов-младший: «Серов был доволен моим портретом»[46]. В других своих воспоминаниях, опубликованных в СССР в 1971 году, Юсупов приписывал Серову следующую характеристику портрета в беседе с художником: «Когда я смотрю на ваш портрет, то мне кажется, что он „благоухает“»[47]. Положительно оценила портрет младшего сына, выполненный Серовым, Зинаида Юсупова[45]. Феликс Юсупов-младший опубликовал во Франции в 1952 году книгу воспоминаний «Перед изгнанием. 1887—1952» (фр. «Avant l’exil. 1887—1919»). В ней он подробно рассказывает о создании Валентином Серовым картины, о своих взаимоотношениях с художником и о роли полотна в своей жизни. Первый полный перевод мемуаров князя был опубликован издательством «И. В. Захаров» на его родине в 2001 году на русском языке в переводе Елены Кассировой[57]. Ещё одни «Воспоминания о В. А. Серове» были написаны Феликсом Юсуповым-младшим для издания в 1971 году сборника «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников в 2-х томах». В этих воспоминаниях князя содержатся дополнительные подробности о портрете Феликса Юсупова-младшего кисти Серова[47].  Считается, что русский художник-передвижник Илья Репин негативно оценил картину. Познакомившись с произведениями Серова, показанными на Таврической выставке в Санкт-Петербурге, среди которых был портрет Ф. Ф. Юсупова с собакой, Репин сообщал Владимиру Стасову: «Серов меня огорчил последними работами». Владимир Лапшин писал, что при постоянном интересе Репина к творчеству Серова в 1900-е годы, он оценивал этот этап его деятельности в целом негативно[58]. Напротив, живописец и историк искусства Александр Бенуа написал в рукописных пометках к книге Ольги Серовой «Воспоминания о моём отце Валентине Александровиче Серове» в эпизоде, расказывающем о положительной реакции семьи Юсуповых на выполненный Серовым цикл портретов: «Удачнее всего „Филька“ [Ф. Ф. Юсупов] с собакой»[59]. Русский живописец Александр Головин выделял среди портретов Валентина Серова портрет предпринимателя и коллекционера Михаила Морозова, «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова», «Портрет княгини Ольги Орловой», живописца Константина Коровина и итальянского оперного певца Анджело Мазини. «Всё это — непревзойденные шедевры», — писал он об этих полотнах[60]. Российский живописец, художественный критик и революционер Сергей Голоушев, публиковавший статьи по искусствоведению под псевдонимом «С. Глаголь», анализируя картину Серова, писал: «Когда вы подходите к этому портрету, вы чувствуете аромат каких-то аристократических духов; вы чувствуете, как нежны и выхолены эти руки, и заранее угадываете, как выхолены и вычищены эти нежные ногти; вы чувствуете целого человека известного положения, известного общества, известной эпохи»[61][47][62]. Соглашаясь с ним, и комментируя его слова, советский искусствовед Владимир Леняшин отмечал нежный, похожий на фарфоровый, румянец, «оттеняемый серым цветом куртки, голубые глаза и яркий цвет губ, густые аккуратно причёсанные волосы». Эта изысканность сочетается с выражением моделью по отношению к зрителю «снисходительной самоуверенности, скрытности, холодноватой фамильной любезности»[62]. На портрете, по мнению искусствоведа, действительно запечатлён образ утончённого аристократа отражённый в русской литературе Алексеем Толстым и Иваном Буниным[62]. Анализируя портреты юсуповского цикла, действительный член Императорской Академии художеств, Академии художеств СССР и Академии наук СССР Игорь Грабарь в первом дореволюционном издании своей монографии о Валентине Серове писал: «Не открывая собой новых путей, они, скорее, подводят итоги нескольких лет его предыдущей работы». Доктор искусствоведения Владимир Леняшин, который цитирует это высказывание в своей книге о художнике, был согласен с подобной точкой зрения, отмечая две линии такого подведения итогов: в содержании и в стилистике. По мнению Леняшина, портреты относятся к числу бесспорных шедевров Серова, в которых он смог осознать свой индивидуальных подход к портретному жанру[63]. Автор статьи, скрывшийся за монограммой С. К-м, в газете «Утро России», которая являлась печатным органом партии прогрессистов, за декабрь 1916 года, то есть уже после участия Феликса Юсупова-младшего в убийстве Григория Распутина, упоминал портрет кисти Серова, вспоминая героя единственного романа Оскара Уайльда. С. К-м писал о «нежных и тонких чертах лица молодого Ф. Ф. Юсупова на портрете виртуозной кисти Серова, прекрасном как портрет Дориана Грея»[64][65]. В оценке советских искусствоведов и культурологовВ 2015 году журнал «Третьяковская галерея» посвятил целый выпуск своего приложения публикации переписки советского искусствоведа Ильи Зильберштейна, относящейся к середине и второй половине 1960-х годов, с Феликсом Юсуповым-младшим (а затем и с его супругой) и Генриеттой Гиршман с целью получить от них воспоминания о процессе работы художника над их портретами и об общении моделей с Валентином Серовым. Илья Зильберштейн в письме к письме к Юсупову высоко оценивал «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» и роль как этого, так и других портретов семьи князя в истории русской живописи. Особо он отмечал их популярность у советской зрительской аудитории. Зильберштейн писал: «Ваш портрет и портреты Ваших родных, экспонированные в серовских залах Русского музея, принадлежат к числу наиболее популярных произведений русской портретной живописи, к тому же их ежегодно осматривают сотни тысяч посетителей Русского музея, одного из наиболее популярных музеев страны». Юсупов откликнулся на предложение Зильберштейна написать воспоминания. В силу крайне плохого зрения князя его устный рассказ записала под диктовку секретарша князя Екатерина Старова. Текст Зильберштейн получил в июле — августе 1964 года, вслед за этим он просил Юсупова, не стесняясь присылать дополнения к нему, в случае, если удастся припомнить некие забытые детали[66].  Зильберштейн был непрятно удивлён неожиданным для него предложением князя, высказанном в одном из двух ответных писем, обменять свой собственный портрет кисти Серова из коллекции Русского музея на портрет отца, находящийся в личной коллекции Юсупова: «Ваши слова о том, что серовский портрет Вашего отца Вы согласны обменять на свой портрет кисти того же художника», — писал Зильберштейн, — «побуждают меня высказать Вам откровенно свое мнение по этому поводу. В письме от 2 июня я уже писал Вам о том, что Ваш портрет и портреты Ваших родных являются подлинным украшением серовских зал Русского музея. Поэтому руководство этого музея ни в коем случае не согласится снять с экспозиции, которую в течение года осматривают сотни тысяч людей, Ваш портрет кисти Серова»[66]. Советский искусствовед Марк Копшицер так описывал Феликса Юсупова на портрете: «Молодой, красивый юноша, декадент и сноб, он красит губы и читает Уайльда, а позирует с собакой и на фоне собаки — это поветрие. Ещё ничто не обличает в нём будущего убийцу Распутина». Совсем иным искусствовед считает портрет старшего брата Феликса — Николая: «На портрете молодой человек в студенческой тужурке с очень энергичным, волевым лицом. Кажется, что, скорее, именно он, а не его младший брат способен на решительные действия»[37]. Другой советский искусствовед Владимир Леняшин отмечал, что Юсупов изображён на фоне гипсовой собаки, которая стоит в вестибюле дворца, поэтому его лицо соседствует с двумя «умными», по выражению искусствоведа, собачьими мордами — живой и скульптурной. На трёх из четырёх портретах серии изображений семьи Юсупов, присутствует некое животное — шпиц на портрете матери, арабский скакун на портрете отца, бульдог на картине, запечатлевшей младшего сына. Леняшин предполагал, что это не случайно. Такое изображение увлекало «возможностью… естественно усложнить композицию, вызвать своеобразный эффект присутствия природной жизни, столкновения искусственного и естественного миров, эффект, тонко ощущавшийся старыми испанскими и нидерландскими мастерами, также любившими населять свои портреты животными. Но столь же несомненна и содержательная направленность подобных сопоставлений у Серова, нацеленность выразительного контраста, безусловно, осознаваемого самим художником в его оценочной сути». В то же время искусствовед отмечал наличие у Валентина Серова и другого типа картин, к которым он относит, в частности «Бабу с лошадью» (1898), портрет Клеопатры Обнинской с зайчиком (1904) и «Купанье коня» (1905). В этих картинах Леняшин увидел подчёркивание художником красоты человека и гармонии его с природой[11]. В современной РоссииВладимир Круглов во вводной статье 2005 года к каталогу картин Валентина Серова, составляющих коллекцию Русского музея, указывает на уникальность цикла портретов Юсуповых. Он утверждает, что цикл создан в то время, когда не создавались ни «групповые семейные портреты», ни «ансамбли фамильных портретов». В цикле портретов Юсуповых, по мнению искусствоведа, ансамблевость также не находилась в центре внимания автора и заказчиков. Поэтому размещённые в семейном особняке Царского Села четыре портрета «мало согласуются между собой в масштабе и не „завязываются“ в общий пластический рисунок». Круглов пишет о занятности по исполнению и характеристике личности модели портрета Феликса Сумарокова-Эльстона, в которой угадывается будущий убийца Григория Распутина. Хотя портрет создавался на протяжении, по его утверждению, двух лет, кажется, что он выполнен «на едином дыхании». С пониманием психики животного написан на картине и Клоун. Круглов писал, что это полотно относится к высшим достижениям художника, отличается свежестью живописи и является одним из самых элегантных произведений мастера[67]. Искусствовед Елена Рачеева утверждает, что портрет Юсупова-младшего был написан всего за два месяца. По мнению искусствоведа, введение в парадный портрет (а именно таковым она считает «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова») некоего животного усложняет композицию и дополняет эмоциональную выразительность холста. Она отмечает, что это характерно для так называемых «старых мастеров». Рачеева пишет, что портрет Феликса Сумарокова-Эльстона — «своего рода „формула“ человека, воплощающая идею утончённости». Для него характерны: «Холодноватая любезность, снисходительная улыбка, фарфоровый румянец, нежные выхоленные руки». Всё это создаёт впечатление о модели как о представителе «аристократического круга определённой эпохи»[68]. В отношении ко всему циклу портретов семьи Юсуповых Елена Рачеева делала вывод, что они отмечены «изысканной цветовой гаммой, уверенным и артистическим рисунком, виртуозностью кисти». Таким образом художник компенсировал психологическую индифферентность представителей светского общества, напротив, портреты деятелей культуры Серова написаны им со значительно меньшим количеством «формальных живописных эффектов»[69]. Начало 1900-х годов Рачеева считала эпохой портретного жанра в творчестве Валентина Серова. Особенностями этого периода стали экспрессия, неожиданные позы моделей, «заострённый психологизм» в изображении их лиц. Живописец проявляет склонность к преувеличению, ставит на первый план поиски внутренней сущности модели[70]. Искусствовед относила этот цикл портретов к лучшим созданиям русского портретного искусства[71]. Владимир Леняшин в статье «Серов — больше, чем портрет» (2006) писал, что портреты юсуповского цикла «являют… отчётливость концепции… найденность всех выразительных средств» и сожалел, что впоследствии Серов не ставил в своём портретном творчестве подобной задачи. В портретах цикла искусствовед видел особый этап творчества художника, «светлую, изысканную и благородную гамму, незаметно-уверенный абсолютный рисунок, артистизм». Ощущение счастья, которое они дают зрителю, по мнению исследователя, не меньше, чем при восприятии картины «Девочка с персиками». Но если в ней возникает «душевное сопереживание», то в картинах цикла «ощутимо духовное прикосновение к вечной тайне художественного совершенства»[72]. В этом цикле изысканным аристократизмом выделяется «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова»[73]. Доктор исторических наук Лидия Сыченкова в статье «Семейный портрет в интерьере российской истории: размышления о выставке Юсуповых» (2009) рассказывала о своих впечатлениях от выставки «История рода князей Юсуповых. Казань — Петербург — Париж» в столице Татарстана, проходившей 20 мая по 30 сентября 2009 года в Национальном музее Республики. Сыченкова размышляла об оценке Сергеем Глаголем «Портрета графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» и писала: «история рода [сохранённая портретом Феликса-младшего и его семьи] — это лакированная картинка, миф, легенда, которую потомки этого рода хотели презентовать нашим современникам. Они хотели, чтобы о них сохранилась такая память»[74]. Любовь Савинская в статье «Коллекция живописи князей Юсуповых — феномен художественной культуры России второй половины XVIII — начала XX века: пополнение и функционирование» (2013) так описывает портрет младшего из Юсуповых работы Серова: «Юный аристократ, „одарённый живым умом и эстетическими наклонностями“, изображён в тёмно-серой куртке с приглушённым сиреневым оттенком рядом с мраморной скульптурой собаки в вестибюле дворца в Архангельском, где сам интерьер выдержан в оттенках серого. Мраморная собака, кажется, ревниво взирает на юношу, держащего за лапу своего любимца, бульдога Гюгюса [Клоуна], который был „лучшей моделью“ Серова»[7]. Авторы каталога выставки «Жизнь замечательных собак» (2025) утверждают, что «портрет… в полном смысле слова живёт благодаря Гюгюсу». Серов написал бульдога с поднятым правым ухом. Зрителю кажется, что пёс внимательно слушает монолог «невидимого художника». Хозяин же держит лапу Клоуна, словно руку близкого друга. В результате, создаётся впечатление, что именно Клоун соединяет аристократа Юсупова и автора — Валентина Серова, «чужака в этом закрытом социальном кругу, а вместе с автором и зрителей»[21]. Портрет в зарубежном искусствоведенииФранцузский искусствовед румынского происхождения, доктор философии Габриэль Бадя-Пяун[англ.] в вышедшей на английском языке книге «Светский портрет: от Давида до Уорхола» (2007, англ. «The society portrait: from David to Warhol») отмечал в отношении портрета Феликса Сумарокова-Эльстона-младшего: «портрет прекрасно передаёт артистическую чувствительность (англ. „artistic sensitivity“) молодого человека, в то же время намекая на [его] лукавство или манерность». Отношения, сложившиеся между Серовым и его моделью в процессе работы над картиной искусствовед охарактеризовал так: «В своих воспоминаниях Юсупов вспоминал, как художник пользовался сеансами, чтобы бомбардировать его либеральной пропагандой (англ. „bombard him with liberal propaganda“)»[75]. Польско-американский историк искусства и специалист по русскому искусству XIX века Элизабет Кридл-Валкенир в монографии «Валентин Серов: Портреты России эпохи Серебряного века» (англ. «Valentin Serov; Portraits of Russia’s Silver Age»), вышедшей в 2001 году, отмечает любопытное на её взгляд явление: если Феликс Юсупов впоследствии написал подробные воспоминания о Серове, то художник не оставил вообще письменных замечаний о молодом князе, хотя в его письмах есть детальные описания архитектуры, княжеской коллекции произведений искусства и парка в Архангельском. Сам портрет юноши кисти Серова в её глазах является «комментарием к характеру правящего класса» (англ. «commentary on the character of the ruling class»). Портрет Феликса, однако, с точки зрения Кридл-Валкенир, не столько показывает его как продолжателя величия княжеского рода, сколько намекает на его моральный упадок. По её мнению, хотя в наше время уже трудно определить, насколько сексуальные предпочтения (англ. «had transvestits and homosesexual proclivities»), свойственные Феликсу Юсупову-младшему, уже проявились, когда юноша был в возрасте пятнадцати лет, и неизвестно, было ли это известно широкому кругу лиц в то время, в портрете можно увидеть на них намёк[76]. Анализируя изображение внешности графа Серовым, Кридл-Валкенир особо отмечает нежный цвет кожи лица, его большие кроткие (англ. «soft») глаза с длинными ресницами. Необычная внешность юноши подчёркнута его элегантным галстуком. Две собаки — живая и скульптурная, дополняют понимание персонажа полотна. За спиной юноши художник разместил статую большого мастифа, а на его коленях — маленького мопса (так у автора: англ. «pug»). Кридл-Валкенир пишет, что сверхъестественным образом этот пёс усвоил некоторые из привычек своего хозяина: он «мочится на людей» (англ. «urinate on people»), к которым испытывет антипатию. Исследователь считает, что Серов намеренно противопоставляет два символа: непоколебимую преданность и воинственный нрав скульптурного пса и быструю возбудимость домашнего любимца, то есть традиционные добродетели (англ. «traditional virtues») собаки, но воплощённые в камне, и живого пса с извращёнными собачьими склонностями (англ. «live dog of perverted canine tastes») [77]. В другой главе Элизабет Кридл-Валкенир пишет, что достаточно явно Валентин Серов в созданных им портретах подчёркивал наклонности лиц, имеющих нетрадиционную сексуальную ориетацию, — бисексуала Феликса Сумарокова-Эльстона-младшего, гомосексуала, театрального антрепренёра и мецената Сергея Дягилева, а в карандашном наброске-карикатуре ещё и поэта Михаила Кузмина[78]. Иссследователь даже определила особый тип работ Серова, а в перечне картин художника в монографии «Валентин Серов: Портреты России эпохи Серебряного века» выделила соответствующий ему раздел, который назвала «портреты гомосексуалов» (англ. «portraits of homosexuals»). Кроме портретов графа, антрепренёра и поэта сюда она отнесла ещё и портрет танцовщика и балетмейстера Николая Познякова[79].

В культуре«Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» кисти Валентина Серова упоминается во второй части «Господа, прошу к барьеру» романа Валентина Пикуля «Нечистая сила»: «Валентин Серов оставил нам облик этих людей, на портретах (отца — с лошадью, матери — со шпицем, а caмoro Феликса изобразил с анrлийским доrом)»[80]. В действительности рядом с Феликсом-младшим изображён пёс другой породы — бульдог[10][5][11].  Писатель Аркадий Кудря, опубликовавший беллетризированную биографию Валентина Серова в серии «Жизнь замечательных людей», подробно рассказывает о работе Серова над портретами Юсуповых и общении его с младшем из их сыновей князя. Писатель утверждал, что сблизила художника и младшего из Юсуповых общая любовь к животным[81], также он рассказывает, что в начале сентября Юсуповы демонстрировали только что законченные Серовым семейные портреты высоким гостям, прибывшим в Архангельское, — великому князю Сергею Александровичу, его супруге Елизавете Фёдоровне и греческой королеве Ольге Константиновне. Цитируя письмо Серова супруге, Кудря сообщает, что картины произвели хорошее впечатление на гостей и художник удостоился чести сидеть за одним столом с ними[82]. Доктор химических наук Вильям Смит в книге «После выставки Серова. Портреты, судьбы, история…» (2019) писал, что Валентин Серов, вероятно, не нашёл ничего загадочного в личности Сумарокова-Эльстона-младшего. С точки зрения автора книги, на полотне модель представлена в качестве «херувимчика, с ясным, но несколько циничным взором человека, уверенного в своём праве на безмятежную жизнь». Смит писал, что Сумароков-Эльстон никакой симпатии у художника не мог вызвать, поэтому его портрет получился достаточно «холодным», в противоположность своему хозяину чрезвычайно живым вышел на картине любимый пёс модели[83]. Книга кандидата искусствоведения, заведующего Отделом новейших течений Русского музея Александра Боровского «История искусства для собак» (2024) построена как вымышленный диалог двух собак: дворцовой «болонки» и дворняги. Предметом их многостаничной беседы являются проблемы историю искусства, связанные с изображением собак. Пёс Рыжий относит картину Валентина Серова к разряду светских заказных портретов, который предъявляет целый ряд требований к исполнителю. В их числе демонстрация социального положения модели и «приятное сходство» с оригиналом. По мнению Рыжего, весь портрет построен на взаимоотношениях человека и собаки[84]. Рыжий советует «промыть глаза» тем, кто настойчиво пытается определить пса Феликса Сумарокова-Эльстона-младшего как мопса, по его мнению, это безоговорочно бульдог. На картине бульдог (Enfant terrible, по выражению Боровского) значительно выразительнее, чем его хозяин[85]. В книге «История искусства для собак» «Портрет графа Ф. Ф. Сумарокова-Эльстона, впоследствии князя Юсупова» несколько раз сопоставляется с «Портретом графа А. К. Толстого в юности» кисти Карла Брюллова (1836) из собрания Русского музея. На нём граф также изображён в сопровождении пса[86]. Пёс Таби в книге характеризует Сумарокова-Эльстона на портрете как «tabula rasa», что, по мнению собаки, убедительно передаёт Валентин Серов. «Непроявленность, смазанность», «недолепленность» юноши особенно контрастирует с яркой, хотя и «премерзкой» индивидуальностью Клоуна. Однако, Серов сумел в индивидуальности пса предугадать будущую личность его хозяина: присущие ему позёрство, склонность к лицедейству. Начинается и заканчивается фрагмент книги Боровского, посвящённый портрету Серова, одним и тем же заявлением: художник блестяще разбирался в психологии как собак, так и людей[87]. Примечания

Литература

Ссылки

|

||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia