هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç؛¦ç»„织

هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç´„組織(英èھï¼ڑNorth Atlantic Treaty Organization,缩ه†™ن¸؛NATOï¼›و³•èھï¼ڑOrganisation du Traitأ© de l'Atlantique Nord,缩ه†™ن¸؛OTAN),ç°،稱هŒ—ç؛¦ç»„织م€پهŒ—ç؛¦ï¼Œوک¯وگو´²م€پهŒ—ç¾ژو´²هœ‹ه®¶ن¸؛ه®çژ°éک²هچ«هگˆن½œè€Œه»؛ç«‹çڑ„ه›½é™…组织,ه…¶وˆگه‘که›½و‹¥وœ‰ه¤§é‡ڈو ¸و¦ه™¨م€په¸¸è§„部éکں,وک¯è¥؟و–¹ن¸–ç•Œé‡چè¦پçڑ„ه†›ن؛‹هگŒç›ںم€‚هŒ—ç؛¦ن¸؛ن؛Œوˆکهگژè¥؟و–¹éکµèگ¥هœ¨ه†›ن؛‹ن¸ٹه®çژ°وˆکç•¥هگŒç›ںçڑ„و ‡ه؟—,ن؛¦وک¯é¦¬و‡çˆ¾è¨ˆهٹƒهœ¨ه†›ن؛‹é کهںںçڑ„ه»¶ن¼¸م€پ發ه±•ï¼Œوک¯ن»¥ç¾ژهœ‹م€پ英هœ‹م€پو³•هœ‹ç‚؛首çڑ„وگو´²éک²ه‹™é«”ç³»م€‚1949ه¹´3وœˆ18و—¥ï¼Œç¾ژهœ‹م€پ英هœ‹م€پو³•هœ‹é‡ه°چن»¥èک‡èپ¯هڈٹو±و–¹é›†هœک,ه…¬é–‹ه»؛ç«‹هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç´„組織,هگ„هˆ›ه§‹وˆگه‘که›½ن؛ژهگŒه¹´4وœˆ4و—¥ن؛ژç¾ژهœ‹èڈ¯ç››é “特هچ€ç°½ç½²م€ٹهŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç´„م€‹ï¼Œه®£ه‘ٹ组织و£ه¼ڈوˆگ立,而ه¾Œè€…و–¼1955ه¹´وˆگç«‹èڈ¯و²™و¢ç´„組織ن¸ژه…¶وٹ—è،،م€‚1990ه¹´ن»£èڈ¯ç´„解و•£م€پèک‡èپ¯è§£é«”ه¾Œï¼ŒهŒ—ç´„وˆگç‚؛èپ¯هگˆهœ‹و‰“و“ٹهœ‹éڑ›و€§وپگو€–組織çڑ„ن¸»هٹ›ن¹‹ن¸€ه’Œهœ°هچ€و€§éک²è،›هچ”ن½œçڑ„組織م€‚هŒ—ç´„çڑ„وœ€é«کو±؛ç–و©ںو§‹وک¯هŒ—ç´„çگ†ن؛‹وœƒم€‚çگ†ن؛‹وœƒç”±وˆگه“،هœ‹هœ‹ه®¶ه…ƒé¦–هڈٹو”؟ه؛œé«که±¤م€په¤–ن؛¤éƒ¨éƒ¨é•·م€پهœ‹éک²éƒ¨éƒ¨é•·çµ„وˆگم€‚總部è¨هœ¨و¯”هˆ©و™‚首都ه¸ƒé¯ه،爾م€‚وœ€و–°وˆگه“،ç‘ه…¸و–¼2024ه¹´3وœˆ7و—¥و‰€هٹ ه…¥ï¼Œè‡³و¤هŒ—約總ه…±ç”±è·¨هںںوگو´²ه’ŒهŒ—ç¾ژو´²çڑ„32ه€‹هœ‹ه®¶çµ„وˆگم€‚[3] هŒ—ç´„è»چن؛‹é–‹و”¯ن½”ن¸–ç•Œهœ‹éک²é–‹و”¯çڑ„70%ن»¥ن¸ٹ[4],وˆگه‘کن¸€è‡´è®¤ن¸؛,هˆ°2024ه¹´è¦پè¾¾هˆ°وˆ–ç»´وŒپ至ه°‘هچ GDP2ï¼…çڑ„ه›½éک²ه¼€و”¯ç›®و ‡م€‚[5]و ¹وچ®م€ٹهŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç؛¦ç¬¬5و،م€‹ن¹‹è§„ه®ڑ,ن¸€و—¦ç¢؛èھچه…¶ن»»ن¸€وˆگه‘کهڈ—هˆ°و”»و“ٹ,هˆ™è§†ن¸؛é’ˆه¯¹ه…¨ن½“وˆگه‘کن¹‹و”»ه‡»ï¼Œه…¶ن»–وˆگه‘ک需ن½œه‡؛هچ³و—¶هڈچو‡‰م€‚该و،و¬¾ن¸€èˆ¬è¢«è§£è¯»ن¸؛هگ„ه›½éƒ¨éکںه°†è‡ھهٹ¨هڈ‚وˆک,ه¹¶ن¸چه†چ需è¦پهگ„ه›½و”؟ه؛œوژˆوƒهڈ‚وˆک,هچ³é›†é«”è‡ھè،›و¬ٹم€‚该و،و¬¾ن؛ژن¹ن¸€ن¸€ن؛‹ن»¶وœں间被首و¬،و؟€و´»[6]م€‚ هŒ—ç؛¦و›¾هچڈهٹ©هڈچوµ·ç›—è،Œهٹ¨ï¼Œهœ¨èپ”هگˆه›½è¦پو±‚ن¸‹و‰“ه‡»ن؛ڑن¸پو¹¾م€پéو´²ن¹‹è§’م€پهچ°ه؛¦و´‹وµ·ç›—[7],ه¹¶هœ¨2011ه¹´و ¹وچ®èپ”هگˆه›½ه®‰çگ†ن¼ڑ1973هڈ·ه†³è®®ه°†هˆ©و¯”ن؛ڑن¸ٹç©؛设ن¸؛ç¦پé£هŒ؛م€‚ 組織該組織çڑ„ن¸»è¦پو©ںو§‹ç‚؛هŒ—ه¤§è¥؟و´‹çگ†ن؛‹وœƒï¼ˆéƒ¨é•·çگ†ن؛‹وœƒï¼‰م€پéک²ه‹™è¨ˆهٹƒه§”ه“،وœƒم€پ計هٹƒèˆ‡هˆ†وگه§”ه“،وœƒم€په¸¸ن»»ن»£è،¨çگ†ن؛‹وœƒم€پهœ‹éڑ›ç§کو›¸è™•ه’Œè»چن؛‹ه§”ه“،وœƒم€‚هŒ—ه¤§è¥؟و´‹çگ†ن؛‹وœƒç‚؛هŒ—ç´„çڑ„ن¸»è¦پو±؛ç–و©ںو§‹ï¼Œه®ƒç¶“ه¸¸èˆ‰è،Œه¤§ن½؟ç´ڑçڑ„وœƒو™¤ï¼Œو¯ڈه¹´è‡³ه°‘舉è،Œه…©و¬،ه¤–é•·ç´ڑوœƒو™¤ï¼Œه؟…è¦پو™‚舉è،Œه…ƒé¦–وœƒè°م€‚è»چن؛‹ه§”ه“،وœƒç‚؛هŒ—ç´„وœ€é«کè»چن؛‹وŒ‡وڈ®و©ںو§‹ï¼Œن¸‹è½„وگو´²ç›ںè»چوœ€é«کهڈ¸ن»¤éƒ¨م€پç¾ژهœ‹â”€هٹ و‹؟ه¤§هچ€هںںèپ¯هگˆéک²ç©؛計هٹƒه°ڈ組ç‰ï¼Œè»چه§”وœƒو¯ڈه¹´é–‹وœƒه…©è‡³ن¸‰و¬،ï¼Œè² è²¬ه°±هŒ—ç´„éک²ه‹™ه•ڈé،Œهگ‘部長çگ†ن؛‹وœƒه’Œéک²ه‹™è¨ˆهˆ’ه§”ه“،وœƒوڈگه‡؛ه»؛è°ï¼Œه…¶ن¸»ه¸ç”±è»چه§”وœƒوˆگه“،éپ¸ه®ڑ,ن»»وœںه…©هˆ°ن¸‰ه¹´م€‚除و³•هœ‹م€پè¥؟çڈ牙ه’Œه†°ه³¶ه¤–,و‰€وœ‰وˆگه“،都وŒ‡و´¾ن¸€ن؛›وœ¬هœ‹è»چéڑٹç”±هŒ—ç´„çµ±ن¸€وŒ‡وڈ®م€‚1991ه¹´12وœˆï¼ŒهŒ—ç´„è¨ç«‹ن؛†هŒ—ه¤§è¥؟و´‹هگˆن½œه§”ه“،وœƒï¼Œن½œç‚؛هگŒه®ƒهژںن¾†çڑ„و±وگ集هœکه°چو‰‹ن¸çڑ„هœ‹ه®¶é€²è،Œه°چ話çڑ„ن¸€ه€‹è«–ه£‡م€‚ هŒ—ç´„وˆگç«‹ن»¥ن¾†çڑ„ن¸»è¦پو´»ه‹•وک¯é€ڑéپژ部長çگ†ن؛‹وœƒه’Œéک²ه‹™è¨ˆهٹƒه§”ه“،وœƒه°±é«کç´ڑهœ‹éڑ›é‡چه¤§و”؟و²»ه•ڈé،Œه¯†هˆ‡ç£‹ه•†م€پهچ”èھ؟ç«‹ه ´ï¼›هœ¨è»چن؛‹و–¹é¢ç ”究ه’Œهˆ¶ه®ڑçµ±ن¸€وˆ°ç•¥ه’Œè،Œه‹•è¨ˆهٹƒï¼›و¯ڈه¹´èˆ‰è،Œهگ„種è»چن؛‹و¼”ç؟’م€‚

هژ†ن»£é¢†è¢–ç§کو›¸é•·

ه‰¯ç§کو›¸é•·[10]

èµ·و؛گ  1949ه¹´4وœˆ4و—¥ï¼Œç¾ژهœ‹م€پهٹ و‹؟ه¤§م€پو¯”هˆ©و™‚م€پو³•هœ‹م€پ盧و£®ه ،م€پèچ·èکم€پ英هœ‹م€پن¸¹é؛¥م€پوŒھه¨پم€په†°ه³¶م€پè‘،èگ„牙ه’Œç¾©ه¤§هˆ©هœ¨ç¾ژهœ‹èڈ¯ç››é “特هچ€ç°½ç½²هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç´„,و±؛ه®ڑوˆگç«‹هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç´„組織,هگŒه¹´8وœˆ24و—¥هگ„و–¹ه®Œوˆگو‰¹ه‡†و‰‹ç؛Œï¼ŒهŒ—ç´„و£ه¼ڈوˆگç«‹م€‚ه¸Œè‡کم€پهœں耳ه…¶و–¼1952ه¹´2وœˆ18و—¥م€پè¥؟ه¾·و–¼1955ه¹´5وœˆ6و—¥م€پè¥؟çڈ牙ن؛ژ1982ه¹´5وœˆ30و—¥و£ه¼ڈهٹ ه…¥م€‚ 發ه±•ن؛Œهچپن¸–ç´€وœ«وœں1990ه¹´ن»£ï¼Œéڑ¨ç€èڈ¯و²™ه…¬ç´„組織解و•£ه’Œèک‡èپ¯è§£é«”,وگو´²çڑ„و”؟و²»ه’Œه®‰ه…¨ه½¢ه‹¢ç™¼ç”ںه¾ˆه¤§è®ٹهŒ–,هŒ—ç´„é¢ه°چçڑ„è°é،Œه¾éپژهژ»çڑ„è»چن؛‹ه¨پè„…و“´و•£هˆ°ه…¨çگƒوپگو€–ن¸»ç¾©م€پ能و؛گه®‰ه…¨م€په…¨çگƒوڑ–هŒ–م€پ疾病م€پ網路و”»و“ٹه’Œه¤§è¦ڈو¨،و®؛ه‚·هٹ›و¦ه™¨و“´و•£ç‰هگ„種ه•ڈé،Œن¸ٹم€‚ هŒ—ه¤§è¥؟و´‹هگˆن½œه§”ه“،وœƒ1991ه¹´12وœˆï¼ŒهŒ—約首ه‰µوˆگç«‹ç”±هŒ—ç´„هœ‹ه®¶م€په‰چèڈ¯ç´„هœ‹ه®¶م€پçچ¨èپ¯é«”هڈٹو³¢ç¾…çڑ„وµ·ن¸‰هœ‹çµ„وˆگçڑ„هŒ—ه¤§è¥؟و´‹هگˆن½œه§”ه“،وœƒم€‚1994ه¹´1وœˆهœ¨ه¸ƒé¯ه،爾舉è،Œçڑ„首腦وœƒè°ن¸€è‡´é€ڑéپژن؛†هگŒن¸وگم€پو±وگهœ‹ه®¶ه’Œن؟„ç¾…و–¯ه»؛ç«‹ه’Œه¹³ن¼™ن¼´é—œن؟‚çڑ„و–¹و،ˆم€‚ وگو´²هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ن¼™ن¼´é—œن؟‚ه§”ه“،وœƒ1997ه¹´5وœˆï¼Œç‚؛وٹٹهŒ—約與ن¼™ن¼´çڑ„و”؟و²»è»چن؛‹هگˆن½œوڈگé«کهˆ°ن¸€ه€‹و–°و°´و؛–,هٹ ه¼·وگو´²ه’Œه¤§è¥؟و´‹هœ°هچ€çڑ„ه®‰ه…¨èˆ‡ç©©ه®ڑ,هŒ—ç´„هœ‹ه®¶èˆ‡ن¼™ن¼´هœ‹ه®¶ه¤–é•·ه…±هگŒو±؛ه®ڑوˆگç«‹وگو´²هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ن¼™ن¼´é—œن؟‚ه§”ه“،وœƒم€‚該組織çڑ„ه®—و—¨وک¯ç· ç´„و–¹ه¯¦è،Œé›†é«”éک²ç¦¦ï¼Œن»»ن½•ç· ç´„و–¹هگŒن»–هœ‹ç™¼ç”ںوˆ°çˆو™‚,ه؟…é ˆçµ¦ن؛ˆوڈ´هٹ©ï¼ŒهŒ…و‹¬ن½؟用و¦هٹ›م€‚èڈ¯ç´„解و•£ه¾Œï¼ŒهŒ—ç´„ه¢هٹ ه…¶ن½؟ه‘½ï¼Œه¦‚ç¶وŒپه’Œه¹³ه’Œé€ڑéپژه°چ話ن؟ƒé€²هœ°هچ€ç©©ه®ڑç‰م€‚ 第ن¸€è¼ھو–°وˆگه“،هٹ ه…¥1999ه¹´وژ¥ç´چو³¢èکم€پهŒˆç‰™هˆ©م€پوچ·ه…‹ç‚؛هŒ—ç´„و–°وˆگه“،م€‚ ن؛Œهچپن¸€ن¸–ç´€ ن¹ن¸€ن¸€وپگو€–襲و“ٹهŒ—ç´„و–¼2001ه¹´10وœˆ4و—¥ç¬¬ن¸€و¬،ه¼•ç”¨هŒ—ç´„و†²ç« 第ن؛”و¢ï¼Œèھچç‚؛ن¹ن¸€ن¸€è¢ه‡»ن؛‹ن»¶و‡‰è¦–ç‚؛ه°چه…¨é«”وˆگه“،çڑ„و”»و“ٹم€‚2003ه¹´8وœˆï¼ŒهŒ—約進ه…¥éک؟ه¯Œو±—,開ه§‹ن؛†وگو´²ه¢ƒه¤–首و¬،è»چن؛‹è،Œه‹•م€‚هŒ—ç´„ن؛¦هڈƒèˆ‡ن¼ٹو‹‰ه…‹çڑ„è»چè¦هں¹è¨“ه·¥ن½œم€‚ 第ن؛Œè¼ھو–°وˆگه“،هٹ ه…¥2002ه¹´11وœˆ21و—¥ه¸ƒو‹‰و ¼هڈ¬é–‹çڑ„هŒ—ç´„é«که³°وœƒè°ï¼Œوژ¥هڈ—ن؛†ç¬¬ن؛Œو³¢çڑ„申請,2004ه¹´و£ه¼ڈوژ¥ç´چو„›و²™ه°¼ن؛م€پو‹‰è„«ç¶ن؛م€پ立陶ه®›م€پ羅馬ه°¼ن؛م€پن؟هٹ هˆ©ن؛م€پو–¯و´›ن¼گه…‹م€پو–¯و´›ç¶ه°¼ن؛م€‚ 第ن¸‰è¼ھو–°وˆگه“،هٹ ه…¥2009ه¹´4وœˆ1و—¥éک؟ه°”ه·´ه°¼ن؛ڑم€په…‹ç½—هœ°ن؛ڑهٹ ه…¥هŒ—ç´„م€‚ و±وگه°ژه½ˆو””وˆھ系統ه°±هŒ—ç´„è®،هˆ’هœ¨و³¢èکه’Œوچ·ه…‹ه»؛ç«‹ه°ژه½ˆو””وˆھ系統,ن؟„ç¾…و–¯ç¨±é€™و¨£éƒ¨ç½²هڈ¯èƒ½ه°ژ致و–°ن¸€è¼ھçڑ„è»چه‚™ç«¶è³½م€‚2009ه¹´9وœˆ17و—¥ï¼Œç¾ژهœ‹ç¸½çµ±ه¥§ه·´é¦¬ه®£ن½ˆن¸چه†چ继ç»è؟گè،Œéƒ¨ç½²هœ¨و³¢èکه’Œوچ·ه…‹çڑ„éپ 程ه°ژه½ˆو””وˆھ系統,轉而部署由و””وˆھه°چçں程ه’Œن¸ç¨‹ه°ژه½ˆن½؟用çڑ„ç¥ç›¾وˆکو–—ç³»ç»ںن»£و›؟,هŒ—ç´„ç§کو›¸é•·ه‘¼ç±²ï¼Œوکژç¢؛هŒ—ç´„ه’Œن؟„ç¾…و–¯çڑ„ه°ژه½ˆéک²ç¦¦ç³»çµ±هگˆن½œم€‚ 第ه››è¼ھو–°وˆگه“،هٹ ه…¥2017ه¹´é»‘ه±±هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦ï¼›2020ه¹´هŒ—马ه…¶é،؟هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦م€‚ 第ن؛”è¼ھو–°وˆگه“،هٹ ه…¥2014ه¹´ه…‹é‡Œç±³ن؛ڑ被ن؟„ç½—و–¯ه¹¶هگن»¥هگژ,èٹ¬ه…°ن¸ژç‘ه…¸ه¼€ه§‹è€ƒè™‘وک¯هگ¦ه¯»و±‚هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦م€‚èٹ¬ه…°و”؟ه؛œè°ˆè®؛ه°±هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦ه±•é–‹â€œه…¬ه¼€è®¨è®؛â€م€‚ 2022ه¹´5وœˆï¼Œç”±ن؛ژن؟„ç¾…و–¯ه…¥ن¾µçƒڈه…‹èک,ن؟ƒن½؟وœ¬ن¾†هٹ ه…¥و„ڈé،کن¸چé«کçڑ„èٹ¬èک與ç‘ه…¸و±؛ه®ڑ申請هٹ ه…¥هŒ—約,ن¸¦و–¼9وœˆçچ²ه¾—هœں耳ه…¶ه’ŒهŒˆç‰™هˆ©é™¤ه¤–çڑ„و‰€وœ‰وˆگه“،هœ‹و‰¹ه‡†هٹ ه…¥و³•و،ˆم€‚ 2023ه¹´3وœˆ27و—¥ï¼ŒهŒˆç‰™هˆ©è°وœƒé€ڑéپژو‰¹ه‡†èٹ¬èکهٹ ه…¥هŒ—約,3وœˆ30و—¥هœں耳ه…¶è°وœƒé€ڑéپژ相關و³•و،ˆم€‚وœ€çµ‚èٹ¬èکو–¼4وœˆ4و—¥و£ه¼ڈهٹ ه…¥ï¼Œوˆگç‚؛هŒ—約第31ه€‹وˆگه“،م€‚ 2024ه¹´1وœˆ23و—¥ï¼Œهœں耳ه…¶è°وœƒé€ڑéپژو‰¹ه‡†ç‘ه…¸هٹ ه…¥هŒ—約,而هŒˆç‰™هˆ©è°وœƒ2وœˆ26و—¥é€ڑéپژ相關و³•و،ˆم€‚وœ€çµ‚ç‘ه…¸و–¼3وœˆ7و—¥و£ه¼ڈهٹ ه…¥ï¼Œوˆگç‚؛هŒ—約第32ه€‹وˆگه“،م€‚ و‰¹è©•

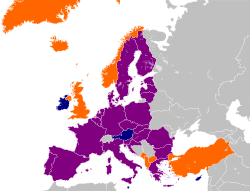

وˆ°çˆه·´çˆ¾ه¹¹ه…§وˆ°ه†·وˆ°ه¾ŒهŒ—ç´„çڑ„第ن¸€ن¸ھه†›ن؛‹è،Œهٹ¨وک¯و–¼1993ه¹´6وœˆè‡³1999ه¹´4وœˆوœںé–“ن»‹ه…¥ه‰چهچ—و–¯و‹‰ه¤«çڑ„ه…§وˆ°م€‚ éک؟ه¯Œو±—وˆ°çˆï¼ˆ2001ه¹´-2021ه¹´ï¼‰9وœˆ11و—¥هœ¨ç¾ژهœ‹ç™¼ç”ںçڑ„襲و“ٹه°ژ致هŒ—ç´„هœ¨è©²çµ„ç¹”çڑ„و·هڈ²ن¸ٹ首و¬،وڈ´ه¼•م€ٹهŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç؛¦م€‹ç¬¬5و¢م€‚該و¢è¦ڈه®ڑ,ه°چن»»ن½•وˆگه“،çڑ„و”»و“ٹو‡‰è¢«è¦–ç‚؛ه°چو‰€وœ‰ن؛؛çڑ„و”»و“ٹم€‚2001ه¹´10وœˆ4و—¥ï¼Œç•¶هŒ—ç´„ç¢؛ه®ڑ這ن؛›و”»و“ٹç¢؛ه¯¦ç¬¦هگˆهŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç´„çڑ„و¢و¬¾و™‚,該èھ؟用ه¾—هˆ°ç¢؛èھچ[17]م€‚هŒ—ç´„é‡ه°چ襲و“ٹن؛‹ن»¶وژ،هڈ–çڑ„ه…«é …ه®کو–¹è،Œه‹•هŒ…و‹¬â€œé›„é·¹è،Œه‹•â€ه’Œâ€œç©چو¥µه¥®é€²è،Œه‹•â€ï¼Œé€™وک¯ن¸€é …هœ¨هœ°ن¸وµ·é–‹ه±•çڑ„وµ·è»چè،Œه‹•ï¼Œو—¨هœ¨éک²و¢وپگو€–هˆ†هگوˆ–ه¤§è¦ڈو¨،و®؛ه‚·و€§و¦ه™¨çڑ„移ه‹•ï¼Œن¸¦هٹ ه¼·èˆھéپ‹çڑ„總體ه®‰ه…¨ ,ه¾2001ه¹´10وœˆ4و—¥é–‹ه§‹[18]م€‚ 2021ه¹´4وœˆ14و—¥ï¼ŒهŒ—ç´„ç§کو›¸é•·ه»¶و–¯آ·و–¯و‰ک爾و»•è²و ¼è،¨ç¤؛,該èپ¯ç›ںه·²هگŒو„ڈهœ¨5وœˆ1و—¥ن¹‹ه‰چé–‹ه§‹ه¾éک؟ه¯Œو±—و’¤è»چ[19]م€‚ هˆ©و¯”ن؛ڑé©ه‘½2011ه¹´3وœˆ27و—¥ï¼ŒهŒ—ç؛¦ه†³ه®ڑه…¨é¢وژ¥ç®،èپ”هگˆه›½ه®‰çگ†ن¼ڑه†³è®®وژˆوƒçڑ„و‰€وœ‰é’ˆه¯¹هˆ©و¯”ن؛ڑçڑ„ه†›ن؛‹è،Œهٹ¨م€‚ وˆگه‘ک   هƒ…و“پوœ‰وگç›ںوˆگه“،è؛«ن»½ هƒ…و“پوœ‰هŒ—ç´„وˆگه“،è؛«ن»½ هگŒو™‚و“پوœ‰وگç›ں與هŒ—ç´„وˆگه“،è؛«ن»½

هŒ—ç؛¦ه…±وœ‰32ن¸ھوˆگه‘که›½ï¼Œه¤§éƒ¨هˆ†وˆگه‘که›½ن½چن؛ژو¬§و´²ï¼Œç¾ژه›½ه’Œهٹ و‹؟ه¤§ن½چن؛ژهŒ—ç¾ژم€‚هŒ—ç؛¦çڑ„“责ن»»هŒ؛â€و ¹وچ®م€ٹهŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç؛¦م€‹ç¬¬6و،çڑ„规ه®ڑ,هŒ…و‹¬و¬§و´²م€پهŒ—ç¾ژم€پهœں耳ه…¶ه’ŒهŒ—ه›ه½’ç؛؟ن»¥هŒ—çڑ„هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه²›ه±؟çڑ„وˆگه‘که›½é¢†هœں,هœ¨è¯¥è´£ن»»هŒ؛ه†…,ه¯¹وˆگه‘که›½çڑ„è¢ه‡»ن¼ڑèژ·ه¾—第5و،çڑ„集ن½“è‡ھهچ«وƒم€‚ه¯¹هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ï¼ˆهگŒو ·وک¯هŒ—ه›ه½’ç؛؟ن»¥هŒ—)ه’Œهœ°ن¸وµ·çڑ„船هڈھم€پé£وœ؛ه’Œه…¶ه®ƒéƒ¨éکںçڑ„è¢ه‡»ن¹ںهڈ¯èƒ½ه¼•هڈ‘第5و،هڈچه؛”م€‚هœ¨وœ€هˆçڑ„و،ç؛¦è°ˆهˆ¤ن¸ï¼Œç¾ژه›½هڑوŒپه°†و¯”ه±هˆڑوœç‰و®–و°‘هœ°وژ’除هœ¨و،ç؛¦ن¹‹ه¤–م€‚然而,و³•ه±éک؟ه°”هڈٹهˆ©ن؛ڑهˆ°1962ه¹´7وœˆ3و—¥ç‹¬ç«‹ه‰چن¸€ç›´وک¯هŒ—ç؛¦è´£ن»»هŒ؛م€‚32ن¸ھوˆگه‘که›½ن¸وœ‰12ن¸ھوک¯وˆگç«‹هŒ—ç؛¦çڑ„هژںه§‹وˆگه‘که›½ï¼Œè€Œهڈ¦ه¤–20ن¸ھوˆگه‘که›½وک¯هœ¨هچپو¬،و‰©ه¼ ن¸هˆ†هˆ«هٹ ه…¥çڑ„م€‚ 特و®ٹه®‰وژ’ن¸¹é؛¦م€په†°ه²›ه’ŒوŒھه¨پن½œن¸؛هŒ—ç؛¦هˆ›ه§‹وˆگه‘که›½ï¼Œن¸ژهŒ—ç؛¦çڑ„هگˆن½œé™گهˆ¶هœ¨ن¸‰ن¸ھو،ن»¶ن¸‹ï¼ڑه’Œه¹³و—¶وœںو²،وœ‰و°¸ن¹…ه†›ن؛‹هں؛هœ°ï¼Œو²،وœ‰و ¸و¦ï¼Œن¹ںن¸چه…پ许هŒ—ç؛¦ç›ںهڈ‹هœ¨ه…¶é¢†هœںن¸ٹè؟›è،Œه†›ن؛‹و´»هٹ¨ï¼ˆé™¤é被邀请)م€‚然而,ن¸¹é؛¦ه…پ许ç¾ژه›½ه¤ھç©؛ه†›éƒ¨ç½²هœ¨و ¼é™µه…°ه²›çڑ®ه›¾èڈ²ه…‹ه¤ھç©؛هں؛هœ°م€‚ ن»ژ20ن¸–ç؛ھ60ه¹´ن»£ن¸وœںهˆ°90ه¹´ن»£ن¸وœں,و³•ه›½هœ¨â€œé«کهچ¢-ه¯†ç‰¹وœ—ن¸»ن¹‰â€çڑ„و”؟ç–ن¸‹ه¥‰è،Œن»ژهŒ—ç؛¦ç‹¬ç«‹çڑ„ه†›ن؛‹وˆکç•¥م€‚2009ه¹´ï¼Œه°¼هڈ¤و‹‰آ·èگ¨ç§‘é½گو€»ç»ںé€ڑè؟‡è°ˆهˆ¤ن½؟و³•ه›½é‡چè؟”هŒ—ç؛¦ç»ںن¸€ه†›ن؛‹وŒ‡وŒ¥éƒ¨ه’Œه›½éک²è§„هˆ’ه§”ه‘کن¼ڑ,هگژ者ن؛ژو¬،ه¹´è§£و•£م€‚و³•ه›½ن»چ然وک¯و ¸è®،هˆ’ه°ڈ组ن¹‹ه¤–çڑ„ه”¯ن¸€هŒ—ç؛¦وˆگه‘که›½ï¼Œن¸ژç¾ژه›½ه’Œè‹±ه›½ن¸چهگŒï¼Œو³•ه›½ن¸چن¼ڑه°†و ¸و½œè‰‡وژ§هˆ¶وƒن؛¤ç»™هŒ—ç؛¦م€‚ و‰©ه¤§هŒ—ç؛¦ن؛ژ1949ه¹´4وœˆ4و—¥ç¾ç½²م€ٹهŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç؛¦م€‹ï¼ˆم€ٹهچژç››é،؟و،ç؛¦م€‹ï¼‰و—¶وˆگç«‹م€‚هŒ—ç؛¦çڑ„12ن¸ھهˆ›ه§‹وˆگه‘که›½ن¸؛و¯”هˆ©و—¶م€پهٹ و‹؟ه¤§م€پن¸¹é؛¦م€پو³•ه›½م€په†°ه²›م€پو„ڈه¤§هˆ©م€پهچ¢و£®ه ،م€پèچ·ه…°م€پوŒھه¨پم€پè‘،èگ„牙م€پ英ه›½ه’Œç¾ژه›½م€‚ ه†·وˆکوœںé—´وœ‰ه››ن¸ھو–°وˆگه‘که›½هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦ï¼ڑه¸Œè…ٹ(1952ه¹´ï¼‰م€پهœں耳ه…¶ï¼ˆ1952ه¹´ï¼‰ï¼Œè¥؟ه¾·ï¼ˆ1955ه¹´ï¼‰ه’Œè¥؟çڈ牙(1982ه¹´ï¼‰م€‚è‹ڈèپ”解ن½“هگژ,许ه¤ڑه‰چهچژو²™و،ç؛¦ç»„织وˆگه‘که›½ه’Œهگژè‹ڈèپ”ه›½ه®¶ه¯»و±‚هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦م€‚هœ¨1999ه¹´çڑ„هچژç››é،؟ه³°ن¼ڑن¸ٹ,هŒˆç‰™هˆ©م€پو³¢ه…°ه’Œوچ·ه…‹ه…±ه’Œه›½و£ه¼ڈهٹ ه…¥ï¼ŒهŒ—ç؛¦هڈ‘ه¸ƒن؛†و–°çڑ„وˆگه‘که›½وŒ‡ه¯¼و–¹é’ˆï¼Œه¹¶هˆ¶ه®ڑن؛†ن¸ھو€§هŒ–çڑ„“وˆگه‘که›½è،Œهٹ¨è®،هˆ’â€م€‚è؟™ن؛›è®،هˆ’规ه®ڑن؛†و–°وˆگه‘کçڑ„هٹ ه…¥ï¼ڑ2004ه¹´ن؟هٹ هˆ©ن؛ڑم€پ爱و²™ه°¼ن؛ڑم€پو‹‰è„±ç»´ن؛ڑم€پ立陶ه®›م€پ罗马ه°¼ن؛ڑم€پو–¯و´›ن¼گه…‹ه’Œو–¯و´›و–‡ه°¼ن؛ڑ,2009ه¹´éک؟ه°”ه·´ه°¼ن؛ڑه’Œه…‹ç½—هœ°ن؛ڑ,2017ه¹´é»‘ه±±ï¼Œ2020ه¹´هŒ—马ه…¶é،؟م€‚èٹ¬ه…°ه’Œç‘ه…¸وک¯وœ€و–°وˆگه‘ک,هˆ†هˆ«ن؛ژ2023ه¹´4وœˆ4و—¥ه’Œ2024ه¹´3وœˆ7و—¥هٹ ه…¥ï¼Œهڈ—ن؟„ç½—و–¯ه…¥ن¾µن¹Œه…‹ه…°çڑ„ه½±ه“چم€‚ çƒڈه…‹èک—هŒ—ç´„é—œن؟‚ه§‹ن؛ژ2002ه¹´çڑ„م€ٹهŒ—ç؛¦-ن¹Œه…‹ه…°è،Œهٹ¨è®،هˆ’م€‹م€‚2010ه¹´ï¼Œهœ¨ç»´ه…‹و‰کآ·ن؛ڑهٹھ科维ه¥‡و€»ç»ںçڑ„领ه¯¼ن¸‹ï¼Œن¹Œه…‹ه…°é‡چ申ن؛†ن¸چ结ç›ںç«‹هœ؛,ه¹¶و”¾ه¼ƒن؛†هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦çڑ„و”؟ç–م€‚هœ¨2014ه¹´ه°ٹن¸¥é©ه‘½وœں间,ن؟„ç½—و–¯هچ 领ن؛†ه…‹é‡Œç±³ن؛ڑ,ه¹¶و”¯وŒپن¹Œه…‹ه…°ن¸œéƒ¨çڑ„هˆ†è£‚هˆ†هگم€‚ه› و¤ï¼Œ2014ه¹´12وœˆï¼Œن¹Œه…‹ه…°è®®ن¼ڑوٹ•ç¥¨ه†³ه®ڑ结وںه…¶ن¸چ结ç›ںهœ°ن½چ,ه¹¶ن¸”ن؛ژ2019ه¹´ه°†هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦çڑ„ç›®و ‡ه†™ه…¥ن¹Œه…‹ه…°ه®ھو³•م€‚هœ¨2021ه¹´ه¸ƒé¯ه،爾ه³°وœƒن¸ٹ,هŒ—ç؛¦é¢†ه¯¼ن؛؛ç،®è®¤ن¹Œه…‹ه…°وœ€ç»ˆه°†هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦ï¼Œه¹¶و”¯وŒپن¹Œه…‹ه…°ن¸چهڈ—ه¹²و¶‰çڑ„è‡ھه†³وƒم€‚2021ه¹´وœ«ï¼Œن؟„ç½—و–¯هœ¨ن¹Œه…‹ه…°è¾¹ه¢ƒé™„è؟‘هڈˆè؟›è،Œن؛†ه¤§è§„و¨،çڑ„ه†›ن؛‹é›†ç»“م€‚11وœˆ30و—¥ï¼Œن؟„ç½—و–¯و€»ç»ںو™®ن؛¬è،¨ç¤؛,ن¹Œه…‹ه…°هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦ن»¥هڈٹهœ¨ن¹Œه…‹ه…°éƒ¨ç½²ه›½ه®¶ه¯¼ه¼¹éک²ه¾،ç³»ç»ںوˆ–è؟œç¨‹ه¼¹éپ“ه¯¼ه¼¹ه°†è¶ٹè؟‡ç؛¢ç؛؟م€‚然而,ن¹Œه…‹ه…°و²،وœ‰éƒ¨ç½²ه¯¼ه¼¹çڑ„è®،هˆ’م€‚ن؟„ç½—و–¯ه¤–ن؛¤éƒ¨èµ·èچ‰ن؛†ن¸€é،¹و،ç؛¦ï¼Œç¦پو¢ن¹Œه…‹ه…°وˆ–ن»»ن½•ه‰چè‹ڈèپ”ه›½ه®¶هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦م€‚ç§کن¹¦é•؟و–¯و‰که°”و»•è´و ¼ه›ç”说,è؟™ن¸€ه†³ه®ڑهڈ–ه†³ن؛ژن¹Œه…‹ه…°ه’ŒهŒ—ç؛¦وˆگه‘که›½ï¼Œه¹¶è،¥ه……说“ن؟„ç½—و–¯و²،وœ‰هگ¦ه†³وƒï¼Œن؟„ç½—و–¯و²،وœ‰هڈ‘言وƒï¼Œن؟„ç½—و–¯و— وƒه»؛ç«‹هٹ؟هٹ›èŒƒه›´و¥وژ§هˆ¶é‚»ه›½â€م€‚هŒ—ç؛¦وڈگه‡؛و”¹ه–„ن¸ژن؟„ç½—و–¯çڑ„و²ںé€ڑ,讨è®؛ه¯¼ه¼¹éƒ¨ç½²ه’Œه†›ن؛‹و¼”ن¹ ,هڈھè¦پن؟„ç½—و–¯ن»ژن¹Œه…‹ه…°è¾¹ه¢ƒو’¤ه†›م€‚相هڈچ,ن؟„ç½—و–¯ن؛ژ2022ه¹´2وœˆه…¥ن¾µن¹Œه…‹ه…°م€‚2022ه¹´9وœˆï¼Œن؟„ç¾…و–¯هگن½µçƒڈه…‹èکه››ه·هگژ,ن¹Œه…‹ه…°ç”³è¯·هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦م€‚ 2008ه¹´ه¸ƒهٹ ه‹’و–¯ç‰¹ه³°ن¼ڑوœں间,هŒ—ç؛¦و‰؟è¯؛و ¼é²پهگ‰ن؛ڑن¼ڑ“هœ¨وœھو¥هٹ ه…¥â€ï¼Œن½†ç¾ژه›½و€»ç»ںه·´و‹‰ه…‹آ·ه¥¥ه·´é©¬هœ¨2014ه¹´è،¨ç¤؛,该ه›½â€œç›®ه‰چè؟کو²،وœ‰èµ°ن¸ٹâ€هٹ ه…¥çڑ„éپ“è·¯م€‚  ن؟„ç½—و–¯ç»§ç»هڈچه¯¹هŒ—ç؛¦è؟›ن¸€و¥و‰©ه¼ ,认ن¸؛è؟™ن¸ژè‹ڈèپ”领ه¯¼ن؛؛ç±³ه“ˆن¼ٹه°”آ·وˆˆه°”ه·´ن¹”ه¤«ن¸ژو¬§و´²ه’Œç¾ژه›½è°ˆهˆ¤ن¹‹é—´ه…پ许ه¾·ه›½ه’Œه¹³ç»ںن¸€çڑ„éو£ه¼ڈ谅解ن¸چن¸€è‡´م€‚2016ه¹´6وœˆهˆ—瓦达ن¸ه؟ƒçڑ„ن¸€é،¹و°‘و„ڈè°ƒوں¥هڈ‘çژ°ï¼Œ68%çڑ„ن؟„ç½—و–¯ن؛؛认ن¸؛هœ¨و³¢ç½—çڑ„وµ·ه›½ه®¶ه’Œو³¢ه…°ï¼ˆن¸ژن؟„ç½—و–¯وژ¥ه£¤çڑ„ه‰چن¸œو¬§é›†ه›¢ه›½ه®¶ï¼‰éƒ¨ç½²هŒ—ç؛¦ه†›éکںه¯¹ن؟„ç½—و–¯و„وˆگه¨پèƒپم€‚相و¯”ن¹‹ن¸‹ï¼Œçڑ®ه°¤ç ”究ن¸ه؟ƒ2017ه¹´çڑ„ن¸€ن»½وٹ¥ه‘ٹن¸ï¼Œ65%çڑ„هڈ—è®؟و³¢ه…°ن؛؛ه°†ن؟„ç½—و–¯è§†ن¸؛“ن¸»è¦په¨پèƒپâ€ï¼Œهœ¨و‰€وœ‰هŒ—ç؛¦ه›½ه®¶ن¸ï¼Œه¹³ه‡وœ‰31%çڑ„ن؛؛è؟™و ·è®¤ن¸؛,2018ه¹´وژ¥هڈ—è°ƒوں¥çڑ„67%çڑ„و³¢ه…°ن؛؛èµوˆگç¾ژه†›é©»و‰ژهœ¨و³¢ه…°م€‚هœ¨ç›–و´›و™®2016ه¹´è°ƒوں¥çڑ„é独èپ”ن½“ن¸œو¬§ه›½ه®¶ن¸ï¼Œé™¤ه،ه°”ç»´ن؛ڑه’Œé»‘ه±±ه¤–,و‰€وœ‰ه›½ه®¶éƒ½و›´وœ‰هڈ¯èƒ½ه°†هŒ—ç؛¦è§†ن¸؛ن¸€ن¸ھن؟وٹ¤و€§èپ”ç›ں,而ن¸چوک¯ه¨پèƒپم€‚2006ه¹´هڈ‘è،¨هœ¨م€ٹه®‰ه…¨ç ”究م€‹و‚ه؟—ن¸ٹçڑ„ن¸€é،¹ç ”究认ن¸؛,هŒ—ç؛¦çڑ„و‰©ه¤§وœ‰هٹ©ن؛ژن¸و¬§ه’Œن¸œو¬§çڑ„و°‘ن¸»éڈه›؛م€‚ن¸ه›½ن¹ںهڈچه¯¹هŒ—ç؛¦è؟›ن¸€و¥و‰©ه¼ م€‚ هŒ—ç؛¦ه›½éک²ه¼€و”¯ç›´وژ¥وچگو¬¾é—´وژ¥وچگو¬¾و½›هœ¨وˆگه“،وˆگه‘که›½è،Œهٹ¨è®،هˆ’

وœ؛ن¼ڑه¢ه¼؛ن¼™ن¼´è®،هˆ’

独立ن¼™ن¼´è،Œهٹ¨è®،هˆ’

ه…¶ن»–2022ه¹´6وœˆï¼Œهچ—éں©è®،هˆ’هœ¨هŒ—ç؛¦و€»éƒ¨ه¸ƒé²په،ه°”设立驻هŒ—ç؛¦ن»£è،¨ه¤„[27]م€‚ 2023ه¹´6وœˆï¼ŒهŒ—約計هٹƒهœ¨و—¥وœ¬و±ن؛¬è¨ç«‹é§گو±ن؛¬è¾¦ن؛‹è™•[28]م€‚ ه†›ن؛‹و”¯ه‡؛

相ه…³ن؛‰è®®2019ه¹´11وœˆ28و—¥ï¼ŒهŒ—ç´„ه®£ه¸ƒهگŒو„ڈé™چن½ژç¾ژهœ‹çڑ„هˆ†و”¤è²»ç”¨م€‚é گç®—و–°è¦ڈه®ڑه·²و–¼2021ه¹´ç”ںو•ˆï¼Œç¾ژم€په¾·هگ„è² و“”هŒ—ç´„é گç®—çڑ„16%,éپژهژ»ç¾ژهœ‹هˆ†و”¤هچ و¯”ç‚؛22%,هŒ—ç´„و¯ڈه¹´é گç®—ç´„25ه„„ç¾ژه…ƒم€‚هڈ¦ه¤–,وˆگه“،هœ‹ن¹ںهگŒو„ڈهœ¨2024ه¹´éپ”هˆ°è»چن؛‹و”¯ه‡؛هچ هœ‹ه…§ç”ں產و¯›é،چ(GDP)2%çڑ„و¨™و؛–,至2019ه¹´و—¶ï¼Œ32ه€‹وˆگه“،هœ‹ن¸هƒ…6هœ‹éپ”هˆ°è©²ç›®و¨™[32]م€‚ ن¸ژ第ن¸‰ه›½çڑ„ن¼™ن¼´ه…³ç³» ه’Œه¹³ن¼™ن¼´ه…³ç³»è®،هˆ’وˆگç«‹ن؛ژ1994ه¹´ï¼Œن»¥و¯ڈن¸ھن¼™ن¼´ه›½ن¸ژهŒ—ç؛¦ن¹‹é—´çڑ„ن¸ھهˆ«هڈŒè¾¹ه…³ç³»ن¸؛هں؛ç،€ï¼ڑو¯ڈن¸ھه›½ه®¶éƒ½هڈ¯ن»¥é€‰و‹©ه…¶هڈ‚ن¸ژ程ه؛¦م€‚وˆگه‘کهŒ…و‹¬ç‹¬ç«‹ه›½ه®¶èپ”هگˆن½“و‰€وœ‰çژ°ن»»ه’Œه‰چن»»وˆگه‘کم€‚و¬§و´²-ه¤§è¥؟و´‹هگˆن½œçگ†ن؛‹ن¼ڑ(EAPC)ن؛ژ1997ه¹´5وœˆ29و—¥é¦–و¬،وˆگ立,وک¯و‰€وœ‰50ن¸ھهڈ‚ن¸ژ者ن¹‹é—´ه®ڑوœںهچڈè°ƒم€پهچڈه•†ه’Œه¯¹è¯çڑ„è®؛ه›م€‚ه’Œه¹³ن¼™ن¼´ه…³ç³»و–¹و،ˆè¢«è®¤ن¸؛وک¯و¬§و´²-ه¤§è¥؟و´‹ن¼™ن¼´ه…³ç³»çڑ„ن¸ڑهٹ،部门م€‚è؟کèپ”ç³»ن؛†ه…¶ه®ƒç¬¬ن¸‰ه›½هڈ‚ن¸ژه’Œه¹³ن¼™ن¼´ه…³ç³»و،†و¶çڑ„و´»هٹ¨ï¼Œه¦‚éک؟ه¯Œو±—ن¼ٹو–¯ه…°ه…±ه’Œه›½م€‚[33][34][35][36] 2002ه¹´12وœˆ16و—¥ï¼Œو¬§و´²èپ”ç›ںو ¹وچ®وںڈو—附هٹ هچ”ه®ڑن¸ژهŒ—ç؛¦ç¾ç½²ن؛†هچڈè®®م€‚و ¹وچ®è؟™é،¹هچڈ议,و¬§ç›ںه¦‚وœوƒ³هœ¨ه›½é™…هچ±وœ؛ن¸ç‹¬ç«‹è،Œهٹ¨ï¼Œه°±وœ‰هڈ¯èƒ½ن½؟用هŒ—ç؛¦èµ„ن؛§ï¼Œو،ن»¶وک¯هŒ—ç؛¦وœ¬è؛«ن¸چوƒ³é‡‡هڈ–è،Œهٹ¨ï¼Œهچ³و‰€è°“çڑ„“ن¼که…ˆè´ن¹°وƒâ€م€‚ن¾‹ه¦‚,1982ه¹´م€ٹ里و–¯وœ¬و،ç؛¦م€‹ç¬¬42و،第7و¬¾è§„ه®ڑ,“ه¦‚وœن¸€ن¸ھوˆگه‘که›½وک¯ه…¶é¢†هœںن¸ٹو¦è£…ن¾µç•¥çڑ„هڈ—ه®³è€…,ه…¶ه®ƒوˆگه‘که›½ه؛”ه°½ه…¶و‰€èƒ½هگ‘ه…¶وڈگن¾›وڈ´هٹ©ه’Œهچڈهٹ©çڑ„ن¹‰هٹ،â€م€‚该و،ç؛¦هœ¨ه…¨çگƒèŒƒه›´ه†…适用ن؛ژ特ه®ڑ领هœں,而و ¹وچ®ه…¶ç¬¬6و،,هŒ—ç؛¦ن»…é™گن؛ژهŒ—ه›ه½’ç؛؟ن»¥هŒ—çڑ„ه†›ن؛‹è،Œهٹ¨م€‚ه®ƒن¸؛ن¹ںن¸ژن¼™ن¼´ه…³ç³»è®،هˆ’وœ‰èپ”ç³»çڑ„و¬§ç›ںه›½ه®¶وڈگن¾›ن؛†ن¸€ن¸ھ“هڈŒé‡چو،†و¶â€م€‚[37][38][39] و¤ه¤–,هŒ—ç؛¦ن¸ژ许ه¤ڑه…¶ه®ƒéهŒ—ç؛¦ه›½ه®¶هگˆن½œه¹¶è®¨è®؛ه…¶و´»هٹ¨م€‚هœ°ن¸وµ·ه¯¹è¯وˆگç«‹ن؛ژ1994ه¹´ï¼Œو—¨هœ¨ن»¥ç±»ن¼¼çڑ„و–¹ه¼ڈن¸ژن»¥è‰²هˆ—ه’ŒهŒ—éه›½ه®¶è؟›è،Œهچڈè°ƒم€‚م€ٹن¼ٹو–¯ه¦ه¸ƒه°”هگˆن½œه€،è®®م€‹ن؛ژ2004ه¹´ه®£ه¸ƒï¼Œن½œن¸؛ن¸ن¸œه¯¹è¯è®؛ه›ï¼Œه®ƒن¸ژهœ°ن¸وµ·ه¯¹è¯ç›¸هگŒم€‚è؟™ه››ن¸ھهڈ‚ن¸ژ者ن¹ںé€ڑè؟‡وµ·و¹¾éک؟و‹‰ن¼¯ه›½ه®¶هگˆن½œه§”ه‘کن¼ڑèپ”ç³»هœ¨ن¸€èµ·م€‚2018ه¹´6وœˆï¼Œهچ،ه،”ه°”è،¨ç¤؛ه¸Œوœ›هٹ ه…¥هŒ—ç؛¦ï¼Œن½†è¢«وژ’除هœ¨ه¤–,称و ¹وچ®هŒ—ه¤§è¥؟و´‹ه…¬ç؛¦ç¬¬10و،,هڈھوœ‰و¬§و´²ه›½ه®¶هڈ¯ن»¥هٹ ه…¥م€‚هچ،ه،”ه°”ه’ŒهŒ—ç؛¦و—©ن؛›و—¶ه€™ن؛ژ2018ه¹´1وœˆç¾ç½²ن؛†ن¸€é،¹èپ”هگˆه®‰ه…¨هچڈè®®م€‚[40][41][42][43] ن¸ژو—¥وœ¬çڑ„و”؟و²»ه¯¹è¯ه§‹ن؛ژ1990ه¹´ï¼ŒهŒ—ç؛¦é€گو¸گه¢هٹ ن؛†ن¸ژن¸چه±ن؛ژن»»ن½•è؟™ن؛›هگˆن½œه€،è®®çڑ„ه›½ه®¶çڑ„èپ”ç³»م€‚1998ه¹´ï¼ŒهŒ—ç؛¦هˆ¶ه®ڑن؛†ن¸€ه¥—و€»ن½“وŒ‡ه¯¼و–¹é’ˆï¼Œن¸چه…پ许ه…³ç³»و£ه¼ڈهˆ¶ه؛¦هŒ–,ن½†هڈچوک ن؛†ç›ںه›½هٹ ه¼؛هگˆن½œçڑ„و„؟وœ›م€‚ç»ڈè؟‡ه¹؟و³›è¾©è®؛,ç›ںه†›ن؛ژ2000ه¹´ه•†ه®ڑن؛†â€œوژ¥è§¦ه›½â€ن¸€è¯چم€‚هˆ°2012ه¹´ï¼Œèپ”ç›ںو‰©ه¤§ن؛†è¯¥ه°ڈ组,该ه°ڈ组ن»¥â€œه…¨çگƒهگˆن½œن¼™ن¼´â€وˆ–“ه…¨çگƒهگ„هœ°çڑ„هگˆن½œن¼™ن¼´â€çڑ„هگچن¹‰ه¼€ن¼ڑ讨è®؛هڈچ盗版ه’Œوٹ€وœ¯ن؛¤وµپç‰é—®é¢کم€‚و¾³ه¤§هˆ©ن؛ڑه’Œو–°è¥؟ه…°éƒ½وک¯èپ”ç³»ه›½ï¼Œن¹ںوک¯و¾³و–°وˆکç•¥èپ”ç›ںçڑ„وˆگه‘ک,èپ”ç³»ه›½ه’ŒهŒ—ç؛¦وˆگه‘که›½ن¹‹é—´çڑ„ç±»ن¼¼هŒ؛هںںوˆ–هڈŒè¾¹هچڈè®®ن¹ںوœ‰هٹ©ن؛ژهگˆن½œم€‚هŒ—ç؛¦ç§کن¹¦é•؟ه»¶و–¯آ·و–¯و‰که°”و»•è´و ¼è،¨ç¤؛,هŒ—ç؛¦éœ€è¦پن¸ژو¾³ه¤§هˆ©ن؛ڑم€پو–°è¥؟ه…°م€پو—¥وœ¬ه’Œéں©ه›½ه¯†هˆ‡هگˆن½œï¼Œâ€œه؛”ه¯¹ن¸ه›½ه´›èµ·â€م€‚ه“¥ن¼¦و¯”ن؛ڑوک¯هŒ—ç؛¦çڑ„وœ€و–°هگˆن½œن¼™ن¼´ï¼Œهڈ¯ن»¥هڈ‚ن¸ژهŒ—ç؛¦وڈگن¾›çڑ„هگ„ç§چهگˆن½œو´»هٹ¨ï¼›ه®ƒوک¯ç¬¬ن¸€ن¸ھن¹ںوک¯ه”¯ن¸€ن¸€ن¸ھن¸ژهŒ—ç؛¦هگˆن½œçڑ„و‹‰ن¸پç¾ژو´²ه›½ه®¶م€‚[44][45][46][47][48] 结و„ هŒ—ç؛¦çڑ„و‰€وœ‰وœ؛و„ه’Œç»„织都被ç؛³ه…¥و–‡èپŒè،Œو”؟وˆ–ه†›ن؛‹è،Œو”؟角色م€‚هœ¨ه¤§ه¤ڑو•°وƒ…ه†µن¸‹ï¼Œه®ƒن»¬çڑ„èپŒè´£ç›´وژ¥وˆ–é—´وژ¥هœ°و”¯وŒپو•´ن¸ھèپ”ç›ںçڑ„ه®‰ه…¨م€‚ و–‡èپŒوœ؛و„هŒ…و‹¬ï¼ڑ

ه†›ن؛‹وœ؛و„هŒ…و‹¬ï¼ڑ

هŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®کçڑ„و³•ه¾‹وƒه¨پ هŒ—ç؛¦وک¯ن¸€ن¸ھç”±32ن¸ھن¸»وƒه›½ه®¶ç»„وˆگçڑ„èپ”ç›ں,ه…¶ن¸ھن؛؛ن¸»وƒن¸چهڈ—هٹ ه…¥è¯¥èپ”ç›ںçڑ„ه½±ه“چم€‚هŒ—ç؛¦و²،وœ‰è®®ن¼ڑ,و²،وœ‰و³•ه¾‹ï¼Œو²،وœ‰و‰§و³•ï¼Œن¹ںو²،وœ‰وƒ©ç½ڑه…¬و°‘ن¸ھن؛؛çڑ„وƒهٹ›م€‚ç”±ن؛ژç¼؛ن¹ڈن¸»وƒï¼ŒهŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®کçڑ„وƒهٹ›ه’Œوƒه¨پوک¯وœ‰é™گçڑ„م€‚هŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®کن¸چ能وƒ©ç½ڑن¸چéپµه®ˆهگˆو³•ه‘½ن»¤ç‰ç½ھè،Œï¼›و¸ژèپŒï¼›وˆ–ه¯¹é«کç؛§ه®که‘کçڑ„ن¸چه°ٹé‡چم€‚هŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®که¸Œوœ›وœچن»ژ,ن½†وœ‰و—¶éœ€è¦په°†ن»–ن»¬çڑ„و„؟وœ›وˆ–è®،هˆ’وœچن»ژن؛ژè؟گèگ¥ه•†ï¼Œè€Œè؟گèگ¥ه•†وœ¬è؛«ن¹ںهڈ—هˆ°هƒڈèپ”هگˆن½œوˆکهڈ¸ن»¤éƒ¨è؟™و ·çڑ„ن¸»وƒè،Œن¸؛ه‡†هˆ™çڑ„ç؛¦وںم€‚[62] هŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®کهڈ¯ن»¥ن»¥ن½œوˆکè®،هˆ’(OPLAN)م€پن½œوˆکه‘½ن»¤ï¼ˆOPORDER)م€پوˆکوœ¯وŒ‡ه¯¼وˆ–零ç¢ژه‘½ن»¤ï¼ˆFRAGO)ç‰ه½¢ه¼ڈهگ‘ه…¶ن¸‹ه±وŒ‡وŒ¥ه®کهڈ‘ه‡؛ه‘½ن»¤م€‚ه؟…é،»éپµه®ˆèپ”هگˆن؛¤وˆک规هˆ™ï¼Œه؟…é،»ه§‹ç»ˆéپµه®ˆه›½é™…ن؛؛éپ“و³•م€‚ن½œوˆک资و؛گ“ن»چç”±ه›½ه®¶وŒ‡وŒ¥ï¼Œن½†ه·²وڑ‚و—¶ç§»ن؛¤ç»™هŒ—ç؛¦م€‚ه°½ç®،è؟™ن؛›ه›½ه®¶éƒ¨éکںé€ڑè؟‡و£ه¼ڈçڑ„وƒهٹ›ç§»ن؛¤ç¨‹ه؛ڈ,ه·²ç½®ن؛ژهŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®کçڑ„ن½œوˆکوŒ‡وŒ¥ه’Œوژ§هˆ¶ن¹‹ن¸‹ï¼Œن½†ه®ƒن»¬ن»ژوœھه¤±هژ»ه…¶و°‘و—ڈ特色م€‚â€é«کç؛§ه›½ه®¶ن»£è،¨ï¼Œه¦‚ه›½éک²هڈ‚è°‹é•؟,“被وŒ‡ه®ڑن¸؛و‰€è°“çڑ„ç؛¢ç‰ŒوŒپوœ‰è€…â€م€‚è¦ه‘ٹوک¯â€œé€گن¸ھه›½ه®¶هˆ—ه‡؛çڑ„é™گهˆ¶â€¦â€¦هŒ—ç؛¦وŒ‡وŒ¥ه®ک……ه؟…é،»è€ƒè™‘هˆ°â€م€‚ هڈ‚è§پç±»ن¼¼ç»„织註釋

هڈƒè€ƒو–‡çچ»

ه¤–部链وژ¥ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia