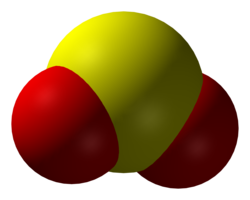

二氧化硫

‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÔºàËã±Ë™ûÔºösulphur dioxide , sulfur dioxideÔºâÊòØÊúÄÂ∏∏ËßÅÁöÑÁ°´Ê∞ßÂåñÁâ©ÔºåÂåñÂ≠¶ÂºèÊòØSO2„ÄÇÊóÝËâ≤Ê∞î‰ΩìÔºåÊúâº∫ÁÉàÂà∫ÊøÄÊÄßÊ∞îÂë≥„ÄǧßÊ∞î‰∏ªË¶Åʱ°ÊüìÁ⩉πã‰∏Ä„ÄÇÁŴ±±ÁàÜÂèëÊó∂‰ºöÂñ∑Âá∫ËØ•Ê∞î‰ΩìÔºåÂú®ËÆ∏§öÂ∑•‰∏öËøáÁ®ã‰∏≠‰πü‰ºö‰∫ßÁîü‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´„ÄÇÁ∫éÁÖ§ÂíåÁü≥Ê≤πÈÄöÂ∏∏ÈÉΩÂê´ÊúâÁ°´ÂåñÂêàÁâ©ÔºåÂõÝÊ≠§ÁáÉÁÉßÊó∂‰ºöÁîüÊàê‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´„ÄÇÁï∂‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Ê∫∂ÊñºÊ∞¥‰∏≠ÔºåÊúÉÂΩ¢Êàê‰∫ûÁ°´ÈÖ∏ÔºàÈÖ∏Èõ®Áöщ∏ªË¶ÅÊàêÂàÜÔºâ„ÄÇËã•ÊääSO2Ëøõ‰∏ÄÊ≠•Ê∞ßÂåñÔºåÈÄöÂ∏∏Âú®ÂǨÂåñÂâǶlj∫åÊ∞ßÂåñÊ∞ÆÁöÑÂ≠òÂú®‰∏ãÔºå‰æø‰ºöÁîüÊàêÁ°´ÈÖ∏„ÄÇ[6]ËøôÂ∞±ÊòØÂØπ‰ΩøÁî®Ëøô‰∫õÁáÉÊñô‰Ωú‰∏∫ËÉΩÊ∫êÁöÑÁéØ¢ÉÊïàÊûúÁöÑÊãÖÂøÉÁöÑÂéüÂõ݉πã‰∏Ä„ÄÇ ÁªìÊûÑSO2Êò؉∏ĉ∏™VÂûãÁöÑÂàÜÂ≠êÔºåÂÖ∂ÂØπÁß∞ÁÇπÁ槉∏∫C2v„ÄÇÁ°´ÂéüÂ≠êÁöÑÊ∞ßÂåñÊÄʼn∏∫+4ÔºåÂΩ¢ÂºèÁîµËç∑‰∏∫0ÔºåË¢´5‰∏™ÁîµÂ≠êÂØπÂåÖÂõ¥ÁùÄÔºåÂõÝÊ≠§Âè؉ª•ÊèèËø∞‰∏∫Ë∂Ö‰ª∑ÂàÜÂ≠ê„ÄljªéÂàÜÂ≠êËΩ®ÈÅìÁêÜËÆ∫ÁöÑËßÇÁÇπÊù•ÁúãÔºåÂè؉ª•ËƧ‰∏∫Ëøô‰∫õ‰ª∑ÁîµÂ≠ê§ßÈÉ®ÂàÜÈÉΩÂèlj∏éÂΩ¢ÊàêS-OÈîÆ„ÄÇ

SO2‰∏≠ÁöÑS-OÈîÆÈïøÔºà143.1 pmÔºâ˶ÅÊØî‰∏ÄÊ∞ßÂåñÁ°´‰∏≠ÁöÑS-OÈîÆÈïøÔºà148.1 pmÔºâÁü≠ÔºåËÄåO3‰∏≠ÁöÑO-OÈîÆÈïøÔºà127.8 pmÔºâÂàôÊØîÊ∞ßÊ∞îO2‰∏≠ÁöÑO-OÈîÆÈïøÔºà120.7 pmÔºâÈïø„ÄÇSO2ÁöÑÂπ≥ÂùáÈîÆËÉΩÔºà548 kJ mol‚àí1Ôºâ˶ŧ߉∫éSOÁöÑÂπ≥ÂùáÈîÆËÉΩÔºà524 kJ mol‚àí1ÔºâÔºåËÄåO3ÁöÑÂπ≥ÂùáÈîÆËÉΩÔºà297 kJ mol‚àí1ÔºâÂàôÂ∞è‰∫éO2ÁöÑÂπ≥ÂùáÈîÆËÉΩÔºà490 kJ mol‚àí1Ôºâ„ÄÇËøô‰∫õËØÅÊçƉΩøÂåñÂ≠¶ÂÆ∂ÂæóÂá∫ÁªìËÆ∫Ôºö‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´‰∏≠ÁöÑS-OÈîÆÁöÑÈîÆÁ∫ßËá≥Â∞ë‰∏∫2Ôºå‰∏éËá≠Ê∞߉∏≠ÁöÑO-OÈîƉ∏çÂêåÔºåËá≠Ê∞߉∏≠ÁöÑO-OÈîÆÁöÑÈîÆÁ∫߉∏∫1.5[7] Â≠òÂú® Âú∞ÁêɧßÊ∞î±lj∏≠Áöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Âê´ÈáèÂæàÂ∞èÔºåÁ∫¶‰∏∫1 ppm„ÄÇ[8][9] Âú®ÈáëÊòü§ßÊ∞î±lj∏≠Ôºå‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊòØÁ¨¨‰∏â§öÁöÑÊ∞î‰ΩìÔºåÂê´Èáè150 ppm„ÄÇÂú®ÈÇ£ÈáåÔºåÂÆÉÂíåÊ∞¥ÂèçÂ∫îÁîüÊàêÁ°´ÈÖ∏‰∫ëÔºåÊòØÈáëÊòü§ßÊ∞î±ÇÁ°´Âæ™ÁéØÁöÑÂÖ≥ÈîÆÁâ©Ë¥®Ôºå‰πüÂغË᥉∫ÜÂÖ®ÁêÉÂèòÊöñ„ÄÇ[10]ËôΩÁÑ∂‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Âú®ÁÅ´Êòü‰ªÖ‰ª•ÁóïÈáèÂ≠òÂú®Ôºå‰ΩÜÂÆÉË¢´ËƧ‰∏∫ÊòØÊó©ÊúüÁÅ´ÊòüÂèòÊöñÁöÑÂÖ≥ÈîÆÂõÝÁ¥ÝÔºåÊçƉº∞ËÆ°‰Ωé±Ç§ßÊ∞î±lj∏≠Áöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊµìÂ∫¶È´òËææ100 ppm„ÄÇ[11]Âú®ÈáëÊòü„ÄÅÂú∞ÁêÉÂíåÁÅ´Êòü‰∏≠Ôºå§ßÊ∞î±lj∏≠Áöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´‰∏ªË¶ÅÊù•Ëá™ÁŴ±±„ÄÇÊú®ÊòüÁöÑÂç´ÊòüÊú®Âç´‰∏ÄÁöѧßÊ∞î±Ç90%ÈÉΩÊò؉∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Ôºå[12]ËÄåÊú®Êòü§ßÊ∞î±lj∏≠ÂèØËÉΩ‰πüÊúâÁóïÈáèÁöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´„ÄÇ ‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Ë¢´ËƧ‰∏∫Âú®‰ºΩÂà©Áï•Âç´Êòü‰∏≠§ßÈáèÂ≠òÂú®„ÄÇÂÆÉÂèØËÉΩÊòØÊú®Âç´‰∏ÄÂçáÂçéÁöÑÂÜ∞ÊàñÈúúÔºå[13]‰πüÂèØËÉΩÂ≠òÂú®‰∫éÊú®Âç´‰∫å„ÄÅÊú®Âç´‰∏âÂíåÊú®Âç´ÂõõÁöÑÂú∞£≥ÂíåÂú∞Âπî‰∏≠„ÄÇ[14] Ê£ÄÈ™åÊ£ÄÈ™å‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÁöÑÊñπÊ≥ïÂæà§öÔºåÊØî¶ÇÔºö

制取常见制取二氧化硫方法有:

ÂåñÂ≠¶ÊÄßË¥®ÈÖ∏ÊÄßÊ∞ßÂåñÁâ©SO2ÊòØÈÖ∏ÊÄßÊ∞ßÂåñÁâ©ÔºåÂÖ∑ÊúâÈÖ∏ÊÄßÊ∞ßÂåñÁâ©ÁöÑÈÄöÊÄß„ÄÇÂè؉ª•ËàáÊ∞¥‰ΩúÁî®ÂæóÂà∞‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Ê∞¥Ê∫∂Ê∂≤ÔºåÂç≥‚Äú‰∫ûÁ°´ÈÖ∏‚ÄùÔºà‰∏≠º∫ÈÖ∏ÔºâÔºå‰ΩÜÁúüÊ≠£Áöщ∫öÁ°´ÈÖ∏ÂàÜÂ≠ꉪéÊú™Âú®Ê∫∂Ê∂≤‰∏≠ËßÇʵãÂà∞„ÄÇ[15] ‰∏éÁ¢±ÂèçÂ∫îÂΩ¢Êàê‰∫öÁ°´ÈÖ∏ÁõêÂíå‰∫öÁ°´ÈÖ∏Ê∞¢Áõê„Äljª•‰∏éÊ∞¢Ê∞ßÂåñÈíÝÁöÑÂèçÂ∫î‰∏∫‰æãÔºå‰∫ßÁâ©Êò؉∫öÁ°´ÈÖ∏ÈíÝËøòÊò؉∫öÁ°´ÈÖ∏Ê∞¢ÈíÝÔºåÂèñÂÜ≥‰∫é‰∫åËÄÖÁöÑÁî®ÈáèÂÖ≥Á≥ª„ÄÇ

Ëøô‰πüÊò؉∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ËÉΩ‰ΩøÊæÑÊ∏ÖÁü≥ÁÅ∞Ê∞¥ÂèòʵëʵäÁöÑÂéüÂõÝÔºö ‰∏éÁ¢±ÊÄßÊ∞ßÂåñÁâ©ÂèçÂ∫îÁîüÊàêÁõê„ÄÇ Ê∞ßÂåñËøòÂéüÂèçÂ∫îSO2‰∏≠ÁöÑÁ°´ÂÖÉÁ¥ÝÁöÑÂåñÂêà‰ª∑‰∏∫+4‰ª∑Ôºå‰∏∫‰∏≠È󥉪∑ÊÄÅÔºåÊó¢ÂèØÂçáÈ´òÔºå‰πüÂè؉∏ãÈôç„ÄÇÊâĉª•SO2Êó¢ÊúâÊ∞ßÂåñÊÄßÔºåÂèàÊúâËøòÂéüÊÄßÔºåËøòÂéüÊÄߺ∫‰∫éÊ∞ßÂåñÊÄß„ÄÇ SO2ÁöÑËøòÂéüÊÄßËæɺ∫ÔºåÂèØË¢´Â§öÁßçÊ∞ßÂåñÂâÇÔºà如 O2„ÄÅCl2„ÄÅBr2„ÄÅHNO3„ÄÅKMnO4Á≠âÔºâÊ∞ßÂåñ„ÄÇ

SO2‰πüÊúâ‰∏ÄÂÆöÁöÑÊ∞ßÂåñÊÄßÔºå¶ÇÔºö Â∑•‰∏ö‰∏äÂè؉ª•Áî®Ê≠§ÂèçÂ∫îÂà∂ÈÄÝÈ´òÁ∫ØÂ∫¶Á°´Á£∫„ÄÇ Áî®ÈÄîÈò≤ËÖêÂâÇÁ∫é‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÁöÑÊäóËèåÊÄßË¥®ÔºåÂÆÉÊúâÊó∂ÁΩú‰πæÊûú„ÄÅÈÜÉʺ¨Ëî¨Ëèú„ÄÅËàáÁ∂ìÂäÝÂ∑•ËôïÁêÜÁöÑËÇâË£ΩÂìÅÔºà¶ÇȶôËÖ∏Âèäʺ¢ÂÝ°ËÇâÔºâÁ≠â‰∏çÂêåÁ®ÆÈ°ûÁöÑÈ£üÁ⩉∏≠„ÄÇÁî®Êù•‰øùÊåÅÊ∞¥ÊûúÁöѧñË°®ÔºåÊàñÈò≤Ê≠¢È£üÁâ©ËÖêÁÉÇ„Älj∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÁöÑÂ≠òÂú®ÔºåÂè؉ª•‰ΩøÊ∞¥ÊûúÊúâ‰∏ÄÁßçÁâπÊÆäÁöÑÂåñÂ≠¶Âë≥ÈÅì„ÄÅÂèä‰øùÊåÅÊñ∞ÈÆÆÁöѧñËßÄ„ÄÇ ÈÖøÈÖí‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊòØÈÖøÈÖíÊó∂ÈùûÂ∏∏ÊúâÁî®ÁöÑÂåñÂêàÁâ©ÔºåÂÆÉÁöÑEÁºñÁÝʼn∏∫E220„ÄÇ[16]ÂÆÉÁîöËá≥Âú®ÊâÄË∞ìÁöÑ‚ÄúÊóÝÁ°´ÁöÑ‚ÄùÈÖí‰∏≠‰πüÂ≠òÂú®ÔºåʵìÂ∫¶ÂèØËææÊØèÂçá10ÊØ´ÂÖã„ÄÇ[17]ÂÆɉΩú‰∏∫ÊäóÁîüÁ¥ÝÂíåÊäóÊ∞ßÂåñÂâÇÔºåÈò≤Ê≠¢ÈÖíÈÅ≠Âà∞ÁªÜËèåÁöÑÊçüÂùèÂíåÊ∞ßÂåñ„ÄÇÂÆɉπüÂ∏ÆÂä©ÊääÊå•ÂèëÊÄßÈÖ∏Â∫¶‰øùÊåÅÂú®ÊÉ≥˶ÅÁöÑÁ®ãÂ∫¶[18]„ÄÇÈÖíÁöÑÊÝáÁ≠æ‰∏ä‰πãÊâĉª•Êúâ‚ÄúÂê´Êúâ‰∫öÁ°´ÈÖ∏Áõê‚ÄùÁ≠âÂ≠óÂè•ÔºåÂ∞±ÊòØÂõ݉∏∫‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´„ÄÇÊÝπÊçÆÁæéÂõΩÂíåʨßÁõüÁöÑÊ≥ïÂæãÔºå¶ÇÊûúÈÖíÁöÑSO2ʵìÂ∫¶‰Ωé‰∫é10ppmÔºåÂàô‰∏çÈúÄ˶ÅÊÝáÁ§∫‚ÄúÂê´Êúâ‰∫öÁ°´ÈÖ∏Áõê‚Äù„ÄÇÈÖí‰∏≠ÂÖÅËÆ∏ÁöÑSO2ʵìÂ∫¶Áöщ∏äÈôêÂú®ÁæéÂõΩ‰∏∫350ppmÔºåËÄåÂú®Ê¨ßÁõüÔºåÁ∫¢ÈÖí‰∏∫160ppmÔºåÁôΩÈÖí‰∏∫210ppm„ÄǶÇÊûúSO2ÁöÑʵìÂ∫¶Âæà‰ΩéÔºåÈÇ£‰πà‰æøÂæàÈöæÊé¢ÊµãÂà∞Ôºå‰ΩÜÂΩìʵìÂ∫¶Â§ß‰∫é50ppmÊó∂ÔºåÁî®ÈºªÂ≠êÂ∞±ËÉΩÈóªÂá∫SO2ÁöÑÊ∞îÂë≥ÔºåÁî®Ëà姥‰πüËÉΩÂìÅÂ∞ùÂá∫Êù•„ÄÇ[19] ‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ËøòÊò؉øùÊåÅÈÖøÈÖíÂéÇÂç´ÁîüÁöÑÂæàÈáç˶ÅÁöÑÁâ©Ë¥®„ÄÇÂõ݉∏∫ʺÇÁôΩÂâlj∏çËÉΩÁ∫éÈÖøÈÖíÂélj∏≠ÔºåËÄåÈÖøÈÖíÂéÇÂíåËÆæ§áÂøÖÈ°ª‰øùÊåÅÂçÅÂàÜÊ∏ÖÊ¥ÅÔºåÊâĉª•‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´„ÄÅÊ∞¥ÂíåÊüÝÊ™¨ÈÖ∏ÁöÑÊ∑∑ÂêàÁâ©ÈÄöÂ∏∏Áî®Êù•Ê∏ÖÊ¥ÅÊ∞¥ÁÆ°„ÄÅÊ∞¥ÊßΩÂíåÂÖ∂ÂÆÉËÆæ§áԺ剪•‰øùÊåÅÊ∏ÖÊ¥ÅÂíåÊóÝËèå„ÄÇ ËøòÂéüÊÄßʺÇÁôΩÂâlj∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ËøòÊòØÂæà•ΩÁöÑËøòÂéüÂâÇ„ÄÇÂú®Ê∞¥ÁöÑÂ≠òÂú®‰∏ãÔºå‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Âè؉ª•‰ΩøÁâ©Ë¥®Ë§™Ëâ≤„ÄÇÂõÝÊ≠§ÔºåÂÆÉÊòØÁ∫∏ºÝÂíåË°£Áâ©ÁöÑÊúâÁî®ÁöÑʺÇÁôΩÂâÇ„ÄÇÁ∫éÁ©∫Ê∞î‰∏≠ÁöÑÊ∞ßÊ∞îÊääË¢´ËøòÂéüÁöÑÊüìÊñôÈáçÊñ∞Ê∞ßÂåñËÄå‰ΩøÈ¢úËâ≤ÊާçÔºåÊâĉª•ËؕʺÇÁôΩ‰ΩúÁî®ÈÄöÂ∏∏‰∏çËÉΩÊåÅÁª≠Âæà‰πÖ„ÄÇ Âè؉ª•Á∏ãÂàóÂåñÂ≠∏ÊñπÁ®ãºèË°®Á§∫Ôºö „ÄÄH2SO3 + ÊüìÊñô ‚Üí H2SO4 +ÔºàÊüìÊñô - OÔºâ ÂõÝÁÇ∫Á©∫Ê∞£Êèê‰æõÊ∞ßÊ∞£Áµ¶ÊüìÊñôÔºåÊüìÊñôË¢´È¶¨‰∏äÊ∞ßÂåñÔºåÈ°ØÁ§∫Âéü‰æÜÁöÑÈ°èËâ≤ÔºåÈÄôÂ∞±ÊòØʺÇÁôΩ‰ΩúÁî®ÈÄöÂ∏∏‰∏çËÉΩÊåÅÁª≠Âæà‰πÖÁöÑÂéüÂõÝ„ÄÇ Âè؉ª•Á∏ãÂàóÂåñÂ≠∏ÊñπÁ®ãºèË°®Á§∫Ôºö 2ÔºàÊüìÊñô - OÔºâ + O2 ‚Üí 2ÊüìÊñô ‰∏≠Â≠¶ÂÆûÈ™åÂƧ‰∏≠Áî®Á¢±ÊÄßÂìÅÁ∫¢Ê∫∂Ê∂≤Ê£Äʵã‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÁöÑÂ≠òÂú®„Älj∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Âè؉ª•‰ΩøÂìÅÁ∫¢ËØïÊ∂≤˧™Ëâ≤Ժ剪éËÄåËØ¥Êòé‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´‰ΩøÊúâÊú∫Áâ©ÊºÇÁôΩÁöÑÊÄßË¥®ÔºõËÄå˧™Ëâ≤ÂêéÁöÑÊ∫∂Ê∂≤ÁªèËøáÂäÝÁÉ≠ÔºåÂèàÊާç‰∏∫Á∫¢Ëâ≤Ժ剪éËÄåËØ¥Êòé‰∫܉∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊºÇÁôΩÁöÑÂéüÁêÜÊò؉∏éÊúâÊú∫Áâ©ÁîüÊàê‰∫Ü‚Äú‰∏çÁ®≥ÂÆöÁöÑÊóÝËâ≤Áâ©Ë¥®‚ÄùÔºåËÄåÊ≠§Á±ªÊóÝËâ≤Áâ©Ë¥®‰∏çÁ®≥ÂÆöÔºåÂäÝÁÉ≠Êó∂‰æøÂàÜËߣԺåÂèàÊîæÂá∫‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´„Älj∏ĉ∏™Áõ∏ÂÖ≥ÁöÑÂåñÂ≠¶Èâ¥ÂÆöÊñπÊ≥ïÁß∞‰∏∫Â∏姴Ê≥ï(SchiffÊ≥ï) ÔºåÊòØÁ∫öÁ°´ÈÖ∏Ê∞¢Èí݉∏éÂìÅÁ∫¢ÊàñÂâØÂìÅÁ∫¢ÂèëÁîüÂäÝÊàêÔºåÂÜçÁ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ËѱËâ≤„ÄǶÇÊûúÂæóÂà∞ÁöÑÊ∫∂Ê∂≤ÔºàÂ∏姴ËØïÂâÇÔºâ‰∏éÂæÖÊ£ÄËØïÊ∂≤‰ΩúÁî®ÁîüÊàêÁ≤âÁ∫¢Ëâ≤ÊàñÁ¥´Ëâ≤ÔºåÂàôÂè؉ª•ËØÅÊòéÂæÖÊ£ÄËØïÊ∂≤‰∏≠ÈÜõÁ±ªÁöÑÂ≠òÂú®„ÄÇÁõÆÂâçËØ•ÂèçÂ∫îÁöÑÊú∫Áê܉∏ÄËà¨ËƧ‰∏∫Êò؉∏ãÂõæÊâÄÁ§∫ÁöÑÊú∫ÁêÜÔºö[20][21][22]  Á°´ÈÖ∏ÁöÑÂâç‰Ωì‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ËøòÁî®Êù•Âà∂§áÁ°´ÈÖ∏ÔºåȶñÂÖàËΩ¨ÂåñÊàê‰∏âÊ∞ßÂåñÁ°´ÔºåÁÑ∂ÂêéÂÜçËΩ¨ÂåñÊàêÂèëÁÉüÁ°´ÈÖ∏ÔºåÊúÄÂêéËΩ¨ÂåñÊàêÁ°´ÈÖ∏„ÄÇËøô‰∏™ËøáÁ®ã‰∏≠Áöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊòØÂê´Á°´ÁüøÁ⩉∏éÊ∞ßÊ∞îÂèçÂ∫î‰∫ßÁîüÁöÑ„ÄÇÊää‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ËΩ¨ÂåñÊàêÁ°´ÈÖ∏ÁöÑËøáÁ®ãÔºåÁß∞‰∏∫Êé•Ë߶Ê≥ï„ÄÇ Âà∂ÂÜ∑ÂâÇÁ∫é‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÂÆπÊòìÊ∂≤ÂåñÔºå‰∏îʱΩÂåñÁÉ≠Âæà§ßÔºåÂõÝÊ≠§ÈÄÇÂêà‰Ωú‰∏∫Âà∂ÂÜ∑ÂâÇ„ÄÇÂú®Ê∞üÂà©ÊòÇÁöÑÂèë±ï‰πãÂâçÔºå‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Â∞±ÊõæÁªèÁΩúÂÆ∂Áî®ÂÜ∞ÁƱÁöÑÂà∂ÂÜ∑ÂâÇ„ÄÇ ËØïÂâÇÂíåÊ∫∂ÂâÇÊ∂≤ÊÄʼn∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Êò؉∏áÁî®ÁöÑÊÉ∞ÊÄßÊ∫∂ÂâÇÔºåÂπøÊ≥õÁ∫éÊ∫∂Ëߣº∫Ê∞ßÂåñÊÄßÁõê„ÄÇÂÆɉºöÂèëÁîüËá™ÂÅ∂ÁîµÁ¶ªÁîüÊàêSO2+ÂíåSO32‚àí„ÄÇ ÂÆÉÊúâÊó∂‰πüÁΩúÊúâÊú∫ÂêàÊàê‰∏≠Á£∫ÈÖ∞Âü∫ÁöÑÊù•Ê∫êÔºåÊääËä≥Âü∫ÈáçÊ∞ÆÁõêÁ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Â§ÑÁêÜÔºå‰æøÂèØËé∑ÂæóÂØπÂ∫îÁöÑËä≥Âü∫Á£∫ÈÖ∞Ê∞Ø„ÄÇ[23] ËѱÊ∞ØÂú®ÂüéÂ∏ÇÁöÑʱ°Ê∞¥Â§ÑÁê܉∏≠Ôºå‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Áî®Êù•Â§ÑÁêÜÊéíÊîæÂâçÁöÑÊ∞ØÂåñʱ°Ê∞¥„Älj∫åÊ∞ßÂåñÁ°´‰∏éÊ∞ØÊ∞îÂèçÂ∫îÔºåÊ∞ØÊ∞îË¢´ËøòÂéüÔºåÁîüÊàêCl‚àí„ÄÇ[24] Âú®ÁîüÁâ©ÂåñÂ≠∏ÊàñÁîüÁâ©ÈÜ´Â≠∏‰∏äÁöÑÂäüÁî®ÊéíÊîæ ÊÝπÊçÆÁæéÂõΩÂõΩÂÆ∂Áé؉øù±Ä[25]Ôºå‰∏ãÈù¢ÁöÑË°®ÊݺÂàóÂá∫‰∫ÜÁæéÂõΩÊØèÂπ¥ÊéíÊîæÁöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÔºåÂçï‰Ωç‰∏∫Ëã±Âê®Ôºö

‰∏ªË¶ÅÁ∫éÁæéÂõΩÁéØ¢ɉøùÊä§Êú∫ÊûÑÁöÑÈÖ∏Èõ®ËÆ°ÂàíÔºåÁæéÂõΩÂú®1983Âπ¥Âíå2002Âπ¥ÊúüÈó¥Áöщ∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊéíÊîæÈáèÂáèÂ∞ë‰∫Ü33%„ÄÇËøôÊòØÁ∫éÁÉüÊ∞îËѱÁ°´Ôºå‰∏ÄÁßçÂè؉ª•ËÆ©SO2‰∏牪éÂèëÁîµÂéÇÊéíÊîæÂá∫ÂéªÁöÑÊäÄÊúØ„ÄÇÁâπÂà´Âú∞ÔºåÊ∞ßÂåñÈíô‰∏é‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÂèçÂ∫îÔºåÁîüÊàê‰∫öÁ°´ÈÖ∏ÈíôÔºö ÁÑ∂ÂêéCaSO3ÂÜçË¢´Á©∫Ê∞îÊ∞ßÂåñÊàêCaSO4ÔºàÁü≥ËÜèÔºâ„ÄǧßÈÉ®ÂàÜÂú®Ê¨ßÊ¥≤Âá∫ÂîÆÁöÑÁü≥ËÜèÈÉΩÊòØÊù•Ëá™ÁÉüÊ∞îËѱÁ°´„ÄÇ Âà∞2006Âπ¥‰∏∫Ê≠¢Ôºå‰∏≠ÂõΩÊò؉∏ñÁïå‰∏ä‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÊéíÊîæÈáèÊúħßÁöÑÂõΩÂÆ∂Ôºå2005Âπ¥ÁöÑÊéíÊîæÈá艺∞ËÆ°‰∏∫25.49Áôæ‰∏áÂꮄÄÇËᙉªé2000Â𥉪•Êù•ÔºåÊéíÊîæÈáè¢ûÂä݉∫Ü27%ÔºåÂ∑Ɖ∏ç§ö‰∏éÁæéÂõΩÂú®1980Âπ¥ÁöÑÊéíÊîæÈáèÁõ∏Á≠â[26]„ÄÇ 2003Âπ¥Ôºå‰∏ÄÂ∫߉ºäÊãâÂÖãÁöÑÁ°´ÂéÇÂèëÁîü‰∫ÜÁÅæÈöæÔºå§ßÈáè‰∫åÊ∞ßÂåñÁ°´Ë¢´ÊéíÊîæÂà∞§ßÊ∞î‰∏≠„ÄÇ Ê∫∂ËߣÂ∫¶‰∏éÊ∏©Â∫¶ÁöÑÂÖ≥Á≥ª

ÂØπÂÅ•Â∫∑ÁöÑ®ÅËÉʼn∫åÊ∞ßÂåñÁ°´ÂÖ∑ÊúâÈÖ∏ÊÄßÔºåÂè؉∏éÁ©∫Ê∞î‰∏≠ÁöÑÂÖ∂‰ªñÁâ©Ë¥®ÂèçÂ∫îÔºåÁîüÊàêÂæÆÂ∞èÁöщ∫öÁ°´ÈÖ∏ÁõêÂíåÁ°´ÈÖ∏ÁõêÈ¢óÁ≤í„ÄÇÂΩìËøô‰∫õÈ¢óÁ≤íË¢´Âê∏ÂÖ•Êó∂ÔºåÂÆɉª¨Â∞ÜËÅöÈõ܉∫éËÇ∫ÈɮԺåÊòØÂëºÂê∏Á≥ªÁªüÁóáÁä∂ÂíåÁñæÁóÖ„ÄÅÂëºÂê∏Âõ∞ÈöæԺ剪•ÂèäËøáÊó©Ê≠ª‰∫°Áöщ∏ĉ∏™ÂéüÂõÝ[27]„ÄǶÇÊûú‰∏éÊ∞¥Ê∑∑ÂêàÔºåÂÜç‰∏éÁöÆËǧÊé•Ë߶Ժå‰æøÊúâÂèØËÉΩÂèëÁîüÂܪ‰º§„Älj∏éÁúºÁùõÊé•Ë߶Êó∂Ժ剺öÈÄÝÊàêÁ∫¢ËÇøÂíåÁñºÁóõ[28]„ÄÇ ÂèÇËÄÉÊñáÁåÆ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia