2009ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®

2009ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®Ôľą2009„Ā≠„āď„Āģ„Āü„ĀĄ„ĀĶ„ĀÜ„ÄĀŚ§™ŚĻ≥śīčŚĆóŤ•ŅťÉ®„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßԾȄĀģ„Éá„Éľ„āŅ„ÄāŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒüśēį„ĀĮ22ŚÄč„Āß„ÄĀ„ĀÜ„Ā°7ŚÄč„ĀĆśó•śú¨„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀšłäťôł„Āó„Āü„Āģ„ĀĮ18ŚŹ∑„Āģ„ĀŅ„Ā†„Ā£„Āü[1]„Äā ŚČćŚĻī„Āģ2008ŚĻī„ĀĮśó•śú¨„Āęšłäťôł„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„ĀĆ1ŚÄč„āā„Ā™„ĀŹ„ÄĀ„Āď„ĀģŚĻī„Āę„āā1ŚÄč„Āó„Āčšłäťôł„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ„Āď„Āģ2ŚĻīťĖď„ĀĮ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ŚŹįťĘ®„ĀĆśó•śú¨„Āęšłäťôł„Āó„Ā™„Āč„Ā£„ĀüÁŹć„Āó„ĀĄśúüťĖď„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„Āď„ĀģŚĻī„ĀĮś≤ĖÁłĄ„āĄŚ•ĄÁĺé„Ā™„Ā©„ÄĀŚćóŤ•ŅŤęłŚ≥∂„Āł„ĀģŚŹįťĘ®„Āģśé•ŤŅĎ„ĀĆŚįĎ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āď„Ā®„āāÁČĻŚĺī„Āß„Āā„Ā£„Āü[2]„Äā „Āď„ĀģŚĻī„Āč„āČśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆÁôļŤ°®„āíťĖčŚßč„Āó„Āü„ÄĀ„ÄĆ5śó•ŚÖą„Āĺ„Āß„ĀģŚŹįťĘ®ťÄ≤Ť∑ĮšļąŚ†Ī„Äć„ĀģÁ≤ĺŚļ¶„ĀĮ„ÄĀŚĹ̄ĀģśÉ≥Śģö„Ā®„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ŚźĆÁ®čŚļ¶„Āß„Āā„Ā£„Āü[2]„Äā ŚŹįťĘ®„Āģśó•śú¨śé•ŤŅĎśēį

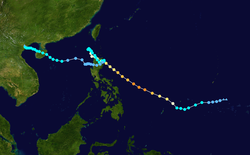

ŚŹįťĘ®„Āģśó•śú¨šłäťôłśēį

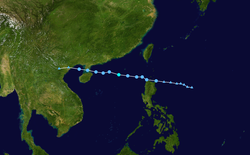

śúąŚą•„ĀģŚŹįťĘ®ÁôļÁĒüśēį

ŚźĄÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģśīĽŚčēśôāśúü „ÄĆŚŹįťĘ®„Äć„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āčÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌŹįťĘ®1ŚŹ∑Ôľą„āĮ„āł„É©ÔľČ200901„ÉĽ01W„ÉĽ„ÉÄ„É≥„ÉÜ

5śúą3śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„āĮ„āł„É©ÔľąKujiraԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[3]„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„ÉÄ„É≥„ÉÜÔľąDanteԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āč„āČťĀ†„ĀĖ„Āč„āč„āą„ĀÜ„ĀęŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ„ĀĚ„ĀģťĖď„ĀęŚčĘŚäõ„ā팾∑„āĀ„Āü„Äā5śúą7śó•„Āę„ĀĮŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„ĀüŚĺĆ„āāŚĆ󌧙ŚĻ≥śīčšłä„āíŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅÁ∂ö„ĀĎ„Āü„Äā„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„āą„āä„ÄĀ„Éď„ā≥„ÉęŚćäŚ≥∂„ĀģŚúįŚüü„ĀĆťõÜšł≠ŤĪ™ťõ®„Āꍕ≤„āŹ„āĆ„ÄĀ29šļļ„ĀĆś≠Ľšļ°„Āó„ÄĀ1šļļ„ĀĆŤ°ĆśĖĻšłćśėé„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®2ŚŹ∑Ôľą„ÉĀ„É£„É≥„Éõ„É≥ÔľČ200902„ÉĽ02W„ÉĽ„ā®„ÉĘ„É≥

ŚÖą„ĀģŚŹįťĘ®1ŚŹ∑„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚźĆśó•„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĀ„É£„É≥„Éõ„É≥ÔľąChan-homԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„ā®„ÉĘ„É≥ÔľąEmongԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮśĚĪśĖĻ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀśöīťĘ®Śüü„āíšľī„Ā£„Āü[4][5]„Äā7śó•„Āę„ĀĮ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„ĀģŚĆóťÉ®„Āęšłäťôł„ÄāŚźĄŚúį„Āꌧ߄Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ÄĀ„Āĺ„ĀüŚ§öśēį„Āģś≠ĽŚā∑ŤÄÖ„āíŚáļ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®3ŚŹ∑Ôľą„É™„É≥„Éē„ā°ÔľČ200903„ÉĽ03W

6śúą18śó•„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„É™„É≥„Éē„ā°ÔľąLinfaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[6]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚĆóšłä„Āó„Ā¶ŚŹįśĻĺśĶ∑Ś≥°šĽėŤŅĎ„āíťÄö„āä„ÄĀšł≠ŚõĹśĚĪťÉ®„Āę„Āč„Ā™„āäśé•ŤŅĎ„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„āą„āä„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„āĄŚŹįśĻĺ„ÄĀšł≠ŚõĹ„Ā™„Ā©„ĀęŚĹĪťüŅ„ĀĆŚŹä„Āľ„Āē„āĆ„ÄĀś≠ĽŤÄÖ„āĄŤ°ĆśĖĻšłćśėéŤÄÖ„ĀĆŚáļ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®4ŚŹ∑Ôľą„Éä„É≥„āę„ÉľÔľČ200904„ÉĽ04W„ÉĽ„Éē„āß„É™„āĘ

6śúą23śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éä„É≥„āę„ÉľÔľąNangkaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[7]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„Éē„āß„É™„āĘÔľąFeriaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥šł≠ťÉ®„āíś®™śĖ≠ŚĺĆ„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĚ„Āģ„āā„Āģ„ĀĮ„ĀĚ„āĆ„ĀĽ„Ā©Śľ∑„ĀŹ„ĀĮ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팏ó„ĀĎ„Āü„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āß„ĀĮŤ®ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™ťõ∑ťõ®„Āꍶ荹ě„āŹ„āĆ„ÄĀšłÄťÉ®„Āß„ĀĮÁęúŚ∑Ľ„Ā™„Ā©„ĀĆŤĶ∑„Āć„Āü„Äā ŚŹįťĘ®5ŚŹ∑Ôľą„āĹ„ā¶„Éá„É≠„āĘÔľČ200905„ÉĽ05W„ÉĽ„āī„É™„ā™

7śúą11śó•„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑ŚĆóťÉ®„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„āĹ„ā¶„Éá„É≠„āĘÔľąSoudelorԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[8]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„āī„É™„ā™ÔľąGorioԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāśĶ∑ŚćóŚ≥∂„āĄťõ∑Ś∑ěŚćäŚ≥∂„Ā™„Ā©„Āęśé•ŤŅĎŚĺĆ„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„ɆšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀŚčĘŚäõ„ĀĮ„Āā„Āĺ„ā䌾∑„ĀŹ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„āĄšł≠ŚõĹ„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Ā™„Ā©„Āę„ÄĀśī™śįī„Āę„āą„āčś∑ĪŚąĽ„Ā™śĶłśįīŤĘęŚģ≥„ā팾ē„ĀćŤĶ∑„Āď„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®6ŚŹ∑Ôľą„ÉĘ„É©„Éī„āßÔľČ200906„ÉĽ07W„ÉĽ„ā§„āĶ„É≥

7śúą16śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĘ„É©„Éī„āßÔľąMolaveԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[9]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„ā§„āĶ„É≥ÔľąIsangԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Ā™„Ā©„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„Ā¶„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„āíťÄöťĀéŚĺĆ„ÄĀť¶ôśłĮšĽėŤŅĎ„Āč„āČšł≠ŚõĹŚ§ßťôł„Āęšłäťôł„Āó„Āü[10]„Äā ŚŹįťĘ®7ŚŹ∑Ôľą„ā≥„Éľ„Éč„ÉľÔľČ200907„ÉĽ08W„ÉĽ„āł„Éß„É™„Éä

8śúą3śó•„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑ŚĆóťÉ®„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ā≥„Éľ„Éč„ÉľÔľąGoniԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[11]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„āł„Éß„É™„ÉäÔľąJolinaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„āĆ„ĀĽ„Ā©ŚčĘŚäõ„ĀģŚľ∑„ĀĄŚŹįťĘ®„Āß„ĀĮ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀŚŹįťĘ®„Āä„āą„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģŚĹĪťüŅ„ā팏ó„ĀĎ„Āüšł≠ŚõĹ„āĄ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Ā™„Ā©„Āß„ĀĮ„ÄĀś≠ĽŤÄÖ„ĀĆŚáļ„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā šļčŚĺĆŤß£śěź„Āę„āą„āä„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒüśó•śôā„ĀĆ8śúą3śó•21śôā„Āß„ÄĀŚŹįťĘ®8ŚŹ∑„ĀģÁôļÁĒüśó•śôā„ĀĆ8śúą3śó•9śôā„Āß„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„ĀĆŚą§śėé„Āó„Āü„Āü„āĀ„ÄĀŚŹįťĘ®8ŚŹ∑„ĀģśĖĻ„ĀĆŚÖą„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āä„ÄĀŚŹįťĘ®Áē™ŚŹ∑„Ā®ÁôļÁĒüśó•śôā„ĀģťÄÜŤĽĘÁŹĺŤĪ°„ĀĆ3ŚĻī„Ā∂„āä„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Āü[12]„Äā ŚŹįťĘ®8ŚŹ∑Ôľą„ÉĘ„Éľ„É©„ā≥„ÉÉ„ÉąÔľČ200908„ÉĽ09W„ÉĽ„ā≠„ā≥

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź21ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨8ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß 8śúą3śó•„Āęśó•śú¨„ĀģŚćó„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĘ„Éľ„É©„ā≥„ÉÉ„ÉąÔľąMorakotԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[13]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„ā≠„ā≥ÔľąKikoԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ7śó•„ĀęŚÖąŚ≥∂ŤęłŚ≥∂„ĀęśúÄśé•ŤŅĎ„Äā8śó•„Āę„ĀĮśúÄÁõõśúü„ĀęŤŅĎ„ĀĄŚčĘŚäõ„ĀߌŹįśĻĺ„Āęšłäťôł„ĀóŤ®ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™ŤĪ™ťõ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĆšłäťôł„Āó„ĀüŚŹįśĻĺ„Āß„ĀĮÁĒöŚ§ß„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ700šļļ„āíŤ∂Ö„Āą„āčś≠ĽŤÄÖ„ÉĽŤ°ĆśĖĻšłćśėéŤÄÖ„ĀĆŚáļ„Āü[14]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Āď„ĀģśôāŚŹįśĻĺśĒŅŚļú„ĀģÁĀĹŚģ≥śôā„ĀģŚĮĺŚŅú„ĀģťĀÖ„Āē„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶śČĻŚą§„ĀĆśģļŚąį„Āó„Āü[14]„Äā ŚŹįťĘ®9ŚŹ∑Ôľą„āĘ„Éľ„āŅ„ā¶ÔľČ200909„ÉĽ10W

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź21ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨9ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

8śúą8śó•„Āęśó•śú¨„ĀģŚćóśĶ∑šłä„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ8śúą9śó•„ĀꌟƜĶ∑Śüü„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„āĘ„Éľ„āŅ„ā¶ÔľąEtauԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[15]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚĆó„ĀłťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ10śó•„ĀęŚõõŚõĹ„ÉĽÁīÄšľäŚćäŚ≥∂„ĀģŚćóśĶ∑šłä„āíÁĶĆ„Ā¶„ÄĀ11śó•„Āę„ĀĮśĚĪśĶ∑ŚúįśĖĻ„ÉĽťĖĘśĚĪŚúįśĖĻ„ĀģŚćóśĶ∑šłä„āíťÄö„āä„ÄĀśó•śú¨„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„Āł„Ā®ťÄ≤„āď„Ā†„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ13śó•„Āęśú¨Ś∑ě„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀłŚ§Č„āŹ„āä„ÄĀ14śó•„Āęśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[16]„Äā ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āä„āą„Ā≥„ĀĚ„āĆ„Āč„āČŚ§Č„āŹ„Ā£„ĀüŚŹįťĘ®ŚĎ®Ťĺļ„ĀģśĻŅ„Ā£„ĀüÁ©ļśįó„ĀģŚĹĪťüŅ„Āß„ÄĀ8śó•„Āč„āČ11śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶ Ť•Ņśó•śú¨„Āä„āą„Ā≥śĚĪśó•śú¨„ĀģŚ§™ŚĻ≥śīčŚĀī„Ā®„ÄĀśĚĪŚĆóŚúįśĖĻ„ĀģšłÄťÉ®„Āߌ§ßťõ®„ĀĆťôć„Ā£„Āü„Äā„Āď„ĀģśúüťĖď„ĀģÁ∑Źťõ®ťáŹ„ĀĮŚõõŚõĹ„ĀģšłÄťÉ®„Āß700 mm„āíŤ∂Ö„Āą„Āü„ĀĽ„Āč„ÄĀŚĺ≥Ś≥∂ÁúĆ„āĄť¶ôŚ∑ĚÁúĆ„ÄĀŚ≤°ŚĪĪÁúĆ„āĄŚÖĶŚļęÁúĆ„ĀģšłÄťÉ®„Āß„ĀĮ„ÄĀ8śúą„ĀģśúąťôćśįīťáŹŚĻ≥ŚĻīŚÄ§„Āģ2ŚÄć„āíšłäŚõě„ā荮ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™Ś§ßťõ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[16]„Äāś≠ĽŤÄÖ„ÉĽŤ°ĆśĖĻšłćśėéŤÄÖ27šļļ„Äā ŚŹįťĘ®10ŚŹ∑Ôľą„Éī„ā°„Ɇ„ā≥„ÉľÔľČ200910„ÉĽ11W

8śúą17śó•„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éī„ā°„Ɇ„ā≥„ÉľÔľąVamcoԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[17]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚĆó„ĀłťÄ≤„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČŚčĘŚäõ„ā팾∑„āĀ„ÄĀ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„Āę„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ945 hPa„Āę„Āĺ„ĀßšĹéšłč„Āó„Āü„Äā„Āó„Āč„ĀóťôłŚúį„Āč„āČťõĘ„āĆ„ĀüśĶ∑Śüü„Āģ„ĀŅ„āíťÄ≤„āď„Āß„ĀĄ„Āü„Āü„āĀ„ÄĀśó•śú¨ŚąóŚ≥∂„ā팟ę„āĀ„Ā©„ĀģťôłŚúį„Āę„āāśé•ŤŅĎ„ÉĽšłäťôł„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀŤĘęŚģ≥„āāŚáļ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Äā „Ā™„Āä„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒüŚúįÁāĻ„Āß„āā„Āā„āč„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂„ĀĮ„ÄĀťÄöŚłł„Āß„Āā„āĆ„ĀįŚľ∑„ĀĄŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„āĄ„Āô„ĀĄŚúįŚüü„Āß„Āā„āč„ĀĆ„ÄĀ2004ŚĻī„Āč„āČ5ŚĻīÁ®čŚļ¶„ĀĮ„Āď„ĀģŚĎ®Ťĺļ„Āß„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒü„ĀĮ„Ā™„Āč„Ā£„Āü[17]„Äā ŚŹįťĘ®11ŚŹ∑Ôľą„āĮ„É≠„Éī„ā°„É≥ÔľČ200911„ÉĽ12W

8śúą28śó•„ĀęŚćóť≥•Ś≥∂„ĀģŤ•Ņ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„āĮ„É≠„Éī„ā°„É≥ÔľąKrovanhԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[18]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚĆóšłä„Āó„ÄĀ30śó•„Āč„āČ31śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶šľäŤĪ܍곌≥∂„āĄťĖĘśĚĪŚúįśĖĻ„Āę„Āč„Ā™„āäśé•ŤŅĎ„Āó„Āü„ĀĆ[19]„ÄĀšłäťôł„ĀĮ„Āõ„Āö„Āę„ĀĚ„Āģ„Āĺ„Ā嚳ȝôłś≤Ė„āíŚĆóšłä„ÄāśĚĪŚĆóŚúįśĖĻ„āĄŚĆóśĶ∑ťĀď„Ā™„Ā©ŚĆóśó•śú¨„ĀģšłÄťÉ®„āā„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģŚľ∑ťĘ®Śüü„ĀęŚÖ•„Ā£„Āü„Äā „Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āģśé•ŤŅĎ„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀśĚĪšļ¨ťÉĹśĖįŚ≥∂śĚĎťĀłśĆôÁģ°ÁźÜŚßĒŚď°šľö„ĀĮ8śúą30śó•„ÄĀŚźĆśó•Ť°Ć„āŹ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ĀüŤ°ÜŤ≠įťôĘŤß£śē£Á∑ŹťĀłśĆô„ĀģśäēÁ•®śČÄ„Āģ„ĀÜ„Ā°„ÄĀšľäŤĪ܍곌≥∂„ÉĽŚľŹś†ĻŚ≥∂ÔľąśĖįŚ≥∂śĚĎÁ¨¨2śäēÁ•®ŚĆļԾȄĀģśäēÁ•®ÁĶāšļÜśôāťĖď„āí4śôāťĖďÁĻį„āäšłä„Āí„Ā¶„ÄĀŚćąŚĺĆ4śôā„Āĺ„Āß„Ā®„Āô„āč„Āď„Ā®„āíśĪļ„āĀ„Āü[20]„Äā„Āď„āĆ„ĀĮ„ÄĀťĖĘśĚĪŚúįśĖĻ„ĀģŚćóśĶ∑šłä„āíŚĆóšłä„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„Āß„ÄĀŚľŹś†ĻŚ≥∂„Āč„āČťĖčÁ•®śČÄ„Āģ„Āā„āčśĖįŚ≥∂„ĀłśäēÁ•®ÁģĪ„ā퍾łťÄĀ„Āß„Āć„Ā™„ĀŹ„Ā™„āčśĀź„āĆ„ĀĆ„Āā„āč„Āü„āĀ„Āß„Āā„āä„ÄĀśĖįŚ≥∂śĚĎ„Āß„ĀĮŚ≥∂ŚÜÖ„ĀģśúČś®©ŤÄÖ492šļļ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀťė≤ÁĀĹÁĄ°Á∑ö„Ā™„Ā©„āíšĹŅ„Ā£„Ā¶ťÄ£ÁĶ°„Āó„Āü[20]„ÄāśĚĪšļ¨ťÉĹťĀłśĆôÁģ°ÁźÜŚßĒŚď°šľö„Ā™„Ā©„Āę„āą„āĆ„Āį„ÄĀŚĹ̄ĀĮśäēÁ•®ÁģĪ„āíśĚĎŚĖ∂ŤąĻ„ĀßśĖįŚ≥∂„ĀłŤľłťÄĀ„Āô„āčšļąŚģö„Āß„Āā„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀ30śó•Ś§ú„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„ĀģŚŹįťĘ®„Āģśé•ŤŅĎ„Āę„āą„āčŤć팧©„Āģ„Āü„āĀ„Āę„ÄĀŤąĻ„āíŚáļ„Āô„Āď„Ā®„ĀĆŚõįťõ£„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚÖ¨ŤĀ∑ťĀłśĆôś≥ē„Āß„ĀĮ„ÄĀśäēÁ•®ÁģĪ„āíśäēÁ•®śó•šł≠„ĀęťĖčÁ•®śČÄ„ĀęÁ߼ťÄĀ„Āô„āč„Āď„Ā®„ĀĆŚģö„āĀ„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Āü„āĀ„ÄĀśÄ•ťĀĹśäēÁ•®ÁĶāšļÜśôāťĖď„āíÁĻį„āäšłä„Āí„ÄĀŤá™Ť°õťöä„Āģ„Éė„É™„ā≥„Éó„āŅ„Éľ„Āߌ§©ŚÄô„ĀĆśā™ŚĆĖ„Āô„āčŚČć„ĀęśĖįŚ≥∂„ĀłÁ∑äśÄ•ŤľłťÄĀ„Āô„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„Āę„āą„āäśäēÁ•®śôāťĖď„āíÁĻį„āäšłä„Āí„āč„Āģ„ĀĮŚąĚ„āĀ„Ā¶„Āģ„Āď„Ā®„Āß„Āā„Ā£„Āü„Äā Ôľą ŚŹįťĘ®12ŚŹ∑Ôľą„ÉČ„ā•„Éľ„āł„āß„É≥ÔľČ200912„ÉĽ13W„ÉĽ„É©„ÉĖ„É®

9śúą3śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉČ„ā•„Éľ„āł„āß„É≥ÔľąDujuanԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[21]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„É©„ÉĖ„ɮԾąLabuyoԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äāšł≠ŚŅÉ„ĀģŚćóŚĀī„Āęťõ≤„ĀĆŚĀŹ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„Éź„É©„É≥„āĻ„Āģśā™„ĀĄŚŹįťĘ®„Āß„Āā„Ā£„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮśó•śú¨ŚąóŚ≥∂„ĀģŚćóśĖĻśīčšłä„āíŚĆóśĚĪśĖĻŚźĎ„ĀęťÄ≤„āď„ĀßšľäŤĪ܍곌≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮŚĎ®Śõ≤„ĀģÁíįŚĘÉ„ĀĆÁôļÁĒüŚĹ̄Āč„āČÁôļťĀĒ„ĀęťĀ©„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ĀęŚĆóšłä„Āó„Ā¶„āā„Āā„Āĺ„āäÁôļťĀĒ„Āõ„Āö„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„āÜ„Āą„ĀꌏįťĘ®„Āę„āą„Ā£„Ā¶ÁĒü„Āė„ĀüŚĹĪťüŅ„ĀĮśĶ∑šłä„Āß„Āģ„Āó„ĀĎšĽ•Ś§Ė„Āę„ĀĮ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©„Ā™„Āč„Ā£„Āü[21]„Äā ŚŹįťĘ®13ŚŹ∑Ôľą„Ɇ„āł„ā≤ÔľČ200913„ÉĽ14W„ÉĽ„Éě„Éľ„É™„É≥

9śúą10śó•„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑ŚĆóťÉ®„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄƄɆ„āł„ā≤ÔľąMujigaeԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[22]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„Éě„Éľ„É™„É≥ÔľąMaringԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„Āó„Ā¶śĶ∑ŚćóŚ≥∂„āíťÄöťĀé„Āó„ĀüŚĺĆ„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„ɆŚĆóťÉ®„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®14ŚŹ∑Ôľą„ÉĀ„Éß„Éľ„ā§„ÉĮ„É≥ÔľČ200914„ÉĽ15W

9śúą12śó•„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĀ„Éß„Éľ„ā§„ÉĮ„É≥ÔľąChoi-wanԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāÁôļÁĒüŚĺĆ„ĀĮŚčĘŚäõ„ā팾∑„āĀ„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀŚĆó„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„āí„āÜ„Ā£„ĀŹ„āäťÄ≤„āď„Ā†„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāÁôļťĀĒ„ĀĮÁ∂ö„Āć„ÄĀ„āĶ„ā§„āļ„āāśč°Ś§ß„Āó„Ā¶„ÄĆŚ§ßŚěč„ĀģŚŹįťĘ®„Äć„Ā®„Ā™„āä„ÄĀšł≠ŚŅÉšĽėŤŅĎ„Āģťõ≤„ĀĆŚąÜŚéö„ĀŹ„Ā™„Ā£„Āü„Ā®ŚźĆśôā„ĀęÁõģ„ĀĆ„ĀĮ„Ā£„Āć„āä„Ā®ÁĘļŤ™ć„Āß„Āć„āč„āą„ĀÜ„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā15śó•„Āę„Ā™„āč„Ā®šł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĮ915hPa„Āĺ„ĀßšĹéšłč„Āó„Ā¶śúÄÁõõśúü„āíŤŅé„Āą„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā°„Ā™„ĀĆ„āČŚĆóšłä„āíÁ∂ö„ĀĎ„Āü„Äā19śó•„Āę„Ā™„āč„Ā®ŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂„ĀĆśöīťĘ®Śüü„ĀęŚÖ•„āä„ÄĀ„Āď„ĀģśôāÁāĻ„ĀߌčĘŚäõ„ĀĮŚįĎ„ĀóŤ°į„Āą„Ā¶„ĀĮ„ĀĄ„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀÁą∂Ś≥∂„Āß„ĀĮ42.9m/s„ĀģśúÄŚ§ßÁ쨝ĖďťĘ®ťÄü„ā퍶≥śł¨„Āó„Āü[23]„Äā „Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀ„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂šł≠ťÉ®„Āģ„āĘ„É©„Éě„ā¨„É≥Ś≥∂„ĀęŤĘęŚģ≥„āíŚáļ„Āó„ÄĀŚźĆŚ≥∂„ĀģŚ≥∂śįĎ„ĀĮŚÖ®Śď°„āĶ„ā§„ÉĎ„É≥Ś≥∂„Āł„Ā®Á߼šĹŹ„Āó„Āü[24]„Äā „Ā™„Āä„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀÁôļÁĒüÁõīŚĺĆ„ĀģśôāÁāĻ„Āč„āČ„ÄĆšĽäŚĺĆśú¨ś†ľÁöĄ„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„āč„Āß„Āā„āć„ĀÜŚŹįťĘ®„Äć„Ā®šļąśł¨„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚģüťöõ„Āęšļąśł¨„ĀĆÁöĄšł≠„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŚĹ̄Āč„āČÁôļťĀĒ„ĀĆšļąśł¨„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ĀüÁźÜÁĒĪ„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„ÄĀÁôļÁĒüŚ†īśČÄ„ĀĆ„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀťĀéŚéĽ„Āę„āāŚľ∑„ĀĄŚŹįťĘ®„ā팧ö„ÄÖŤ™ēÁĒü„Āē„Āõ„Ā¶„Āć„ĀüŚúįŚüü„Āß„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„ÄĀ„Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ś†īśČÄ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„Āč„āČŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„āÄ„Ā®„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀģÁôļťĀĒ„ĀģŚ¶®„Āí„Ā®„Ā™„ā茧߄Āć„ĀĄťôłŚúį„ĀĆ„Ā™„ĀĄ„Āď„Ā®„ÄĀśĶ∑śįīśł©„ĀĆťęė„ĀŹ„ÄĀŚļÉŚ§ß„Ā™Ś§™ŚĻ≥śīč„Āč„āČťē∑śúüťĖď„Āę„āŹ„Āü„āäś≤ĘŚĪĪ„Āģ„ā®„Éć„Éę„āģ„Éľ„ā팟łŚŹé„Āß„Āć„āč„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁä∂ś≥Āšłč„Āß„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„ÄĀŚ§™ŚĻ≥śīčťęėśįóŚúß„ĀģŚľĶ„āäŚáļ„ĀôťĘ®„ĀĆÁ©Ź„āĄ„Āč„Ā™ŚúįŚüü„Āß„ĀĮ„ÄĀŤ§áťõĎ„Ā™ťĘ®„Āę„āą„āäśßčťÄ†„ĀĆšĻĪ„āĆ„ā茏ĮŤÉĹśÄß„āāšĹé„ĀŹ„Ā™„āč„Āď„Ā®„ÄĀ„Āĺ„Āü„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„āĶ„ā§„āļ„āāŚĹĘÁä∂„āāśēī„Ā£„Āü„Éź„É©„É≥„āĻ„Āģ„āą„ĀĄŚŹįťĘ®„Āß„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„Ā™„Ā©„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„ÄĀšĽ•šłä„ĀģÁāĻ„Āč„āČÁôļťĀĒ„Āó„āĄ„Āô„ĀĄ„Ā®šļąśł¨„Āē„āĆ„Āü[23]„Äā ŚŹįťĘ®15ŚŹ∑Ôľą„ā≥„ÉÉ„ÉóÔľČ200915„ÉĽ16W„ÉĽ„Éä„É≥„ÉČ„Éľ

9śúą13śó•„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑ŚĆóťÉ®„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ā≥„ÉÉ„ÉóÔľąKoppuԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[25]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„Éä„É≥„ÉČ„ÉľÔľąNandoԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚÖą„ĀģŚŹįťĘ®13ŚŹ∑„Ā®šľľ„ĀüÁĶĆŤ∑Į„āíŤĺŅ„āä„ÄĀŤŹĮŚćóŚúįśĖĻ„Āęšłäťôł„ÄāŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„Āę„āą„āäšł≠ŚõĹÁĺÖŚģöŚłā„Āß„ĀĮŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™śī™śįī„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü„Äā„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ„ÄÄ ŚŹįťĘ®16ŚŹ∑Ôľą„āĪ„ÉÉ„ÉĄ„ā°„Éľ„ÉäÔľČ200916„ÉĽ17W„ÉĽ„ā™„É≥„ÉČ„ā§

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź21ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨16ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß 9śúą26śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„āĪ„ÉÉ„ÉĄ„ā°„Éľ„ÉäÔľąKetsanaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[26]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„ā™„É≥„ÉČ„ā§ÔľąOndoyԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„āíś®™śĖ≠„Āó„ĀüŚĺĆ„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„āíÁĶĆ„Ā¶„ā§„É≥„ÉČ„ā∑„ÉäŚćäŚ≥∂„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„āĄ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Ā™„Ā©„āíšł≠ŚŅÉ„ĀꌟĄŚúį„Āꌧ߄Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„Ā®ŚźĆśôā„Āę„ÄĀŚ§öśēį„Āģś≠ĽŚā∑ŤÄÖ„ÉĽŤ°ĆśĖĻšłćśėéŤÄÖ„āíŚáļ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®17ŚŹ∑Ôľą„ÉĎ„Éľ„Éě„ā°ÔľČ200917„ÉĽ19W„ÉĽ„Éö„Éö„É≥

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź21ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨17ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß 9śúą29śó•„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĎ„Éľ„Éě„ā°ÔľąParmaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[27]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„Éö„Éö„É≥ÔľąPepengԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āó„Āį„āČ„ĀŹŤ•ŅŚćóŤ•Ņ„ĀłťÄ≤„āď„Ā†ŚĺĆ„ÄĀŚĆóśĚĪ„ĀꌟτĀć„ā팧ȄĀą„Ā¶śÄ•ťÄü„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü„Äā10śúą1śó•9śôā„ĀęśúÄšĹéśįóŚúß930„Éė„āĮ„Éą„ÉĎ„āĻ„āę„ÉęÔľąhPaԾȄɼśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü50m/s „ā퍮ėťĆ≤„Āó„Ā¶ŚÖ®Áõõśúü„āíŤŅé„Āą„āč„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āĄ„āĄŚčĘŚäõ„ā팾Ī„āĀ„ÄĀ3śó•15śôā„Āęšł≠ŚŅÉśįóŚúß950hPa„Āß„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂ŚĆóťÉ®„Āģ„āę„ā¨„ɧ„É≥Ś∑ě„Āęšłäťôł„Äā4śó•21śôā„Āę„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„āíśäú„ĀĎ„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„āíŚĆóšłä„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀśĚĪśĖĻ„ĀģŚŹįťĘ®18ŚŹ∑„Ā®„ĀģťĖď„Āߍó§Śéü„ĀģŚäĻśěú„ĀĆÁôļÁĒü„ĀóŚĀúśĽě„ÄĀŚćóšłč„Āó„Ā¶6śó•9śôā„Āęšł≠ŚŅÉśįóŚúß975hPa„ĀßťõĘťôłŚúįÁāĻšĽėŤŅĎ„ĀęŚÜćšłäťôł„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„Āģ„Āĺ„Ā匾ē„ĀćŤŅĒ„Āó„ÄĀ7śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„Āęśäú„ĀĎ„Ā¶ŚĀúśĽě„Äā8śó•„Āę„Ā™„āč„Ā®„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®Ť•ŅśĖĻ„ĀłťÄ≤Ť∑Į„āí„Ā®„āä„ÄĀ10śúą9śó•9śôā„Āęšł≠ŚŅÉśįóŚúß996hPa„ĀßťõĘťôłŚúįÁāĻšĽėŤŅĎ„ĀęŚÜćšłäťôł„Āó„Āü„Äā10śó•9śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮŤ•Ņ„āą„āä„ĀęťÄ≤„āď„Āß„ÄĀ10śúą11śó•9śôā„ĀęŚÜć„Ā≥ŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā12śó•3śôā„ÄĀśĶ∑ŚćóŚ≥∂„Āęšł≠ŚŅÉśįóŚúß996hPa„Āßšłäťôł„Äā10śúą13śó•„Āę„Éą„É≥„ā≠„É≥śĻĺ„Āęśäú„ĀĎ„Āü„Äā10śúą14śó•9śôā„ÄĀ„Éą„É≥„ā≠„É≥śĻĺ„ĀߌÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āł„Ā®Ś§Č„āŹ„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®18ŚŹ∑Ôľą„É°„Éľ„É≠„ÉľÔľČ200918„ÉĽ20W„ÉĽ„āĪ„ÉÄ„É≥

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź21ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨18ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß 9śúą29śó•21śôāť†É„Āę„ÄĀ„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„Āę„Āā„Ā£„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[28]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„É°„Éľ„É≠„ÉľÔľąMelorԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„āĪ„ÉÄ„É≥ÔľąQuedanԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŤ•ŅŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ10śúą4śó•„Āę„ĀĮšł≠ŚŅÉšĽėŤŅĎ„ĀģśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„ĀĆ55m/s„Ā®ÁĆõÁÉą„Ā™ŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[29]„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀŚÖą„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀüŚŹįťĘ®17ŚŹ∑„Ā®Ťó§Śéü„ĀģŚäĻśěú„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā6śó•„Āę„ĀĮťÄ≤Ť∑Į„āíŚĆóŚĮĄ„āä„ĀꌧȄĀą„ÄĀšł≠ŚŅÉšĽėŤŅĎ„ĀģśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„ĀĆ45m/s„Ā®ťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„ĀߌćóŚ§ßśĚĪŚ≥∂„ĀģŚćó„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ7śó•„Āę„ĀĮťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„āíÁ∂≠śĆĀ„Āó„Āü„Āĺ„Āĺ„ÄĀŚõõŚõĹ„ĀģŚćóśĶ∑šłä„Āł„Ā®ťÄ≤„āď„Ā†„Äā8śó•„Āę„ĀĮšł≠ŚŅÉšĽėŤŅĎ„ĀģśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„ĀĆ40m/s„Ā®Śľ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„ĀßÁīÄšľäŚćäŚ≥∂„ĀģŚćó„āíŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀŚźĆśó•5śôāťĀé„Āé„ĀꜥõÁü•ÁúĆÁü•Ś§öŚćäŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀęšłäťôłŚĺĆ„ÄĀśĚĪśĶ∑ŚúįśĖĻ„ÉĽťĖĘśĚĪÁĒ≤šŅ°ŚúįśĖĻ„ÉĽśĚĪŚĆóŚúįśĖĻ„āíťÄ≤„ĀŅ„ÄĀŚ§ēśĖĻ„Āę„ĀĮŚ§™ŚĻ≥śīč„ĀęťĀĒ„Āó„Āü[29]„Äā„Āď„ĀģťĖď„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„ĀĮś¨°Á¨¨„ĀꌾĪ„Āĺ„Ā£„Āü„ĀĆŚľ∑ťĘ®Śüü„ĀĮŚļÉ„ĀĆ„āä„ÄĀ8śó•9śôā„ĀęÁ姝¶¨ÁúĆťęėŚī錳āšĽėŤŅĎ„Āߌ§ßŚěč„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ9śó•„ÄĀśöīťĘ®Śüü„āíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„ĀĺŚĆóśĶ∑ťĀď„ĀģŚćó„āíŚĆóśĚĪťÄ≤„Āó„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęŚćÉŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[29]„Äā ŚŹįťĘ®19ŚŹ∑Ôľą„Éč„ÉĎ„Éę„āŅ„ÉÉ„āĮÔľČ200919„ÉĽ21W

10śúą9śó•„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éč„ÉĎ„Éę„āŅ„ÉÉ„āĮÔľąNepartakԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[30]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚĹ̄ĀĮŚĆó„ĀęťÄ≤„āď„Ā†„ĀĆ„ÄĀťÄĒšł≠„ĀßťÄ≤Ť∑Į„āíŚĆóśĚĪŚĮĄ„āä„ĀꍼʄĀė„Ā¶Śä†ťÄü„Āó„Āü„ÄāŚčĘŚäõ„ĀĮ„Āā„Āĺ„āäÁôļťĀĒ„Āõ„Āö„ÄĀśúÄÁõõśúü„Āß„āāšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĮ992 hPa„Āß„Āā„Ā£„Āü[31]„Äā ŚŹįťĘ®20ŚŹ∑Ôľą„Éę„ÉĒ„Éľ„ÉąÔľČ200920„ÉĽ22W„ÉĽ„É©„Éü„Éę

10śúą15śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éę„ÉĒ„Éľ„ÉąÔľąLupitԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[32]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„É©„Éü„ÉęÔľąRamilԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŤ•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ16śó•„Āč„āČ„Āģ2śó•ťĖď„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ52hPa„āāšĹéšłč„Āó„Āü„ÄāÁŅĆ17śó•„ĀęŚĆó„Āč„āČŚĆóśĚĪ„ĀłťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ18śó•18śôā„ĀęŚÖ®Áõõśúü„āíŤŅé„Āą„ÄĀ19śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßSŚ≠ó„āę„Éľ„ÉĖ„ā휏Ź„ĀĄ„Ā¶ťÄ≤„āď„Ā†„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚĆóŤ•Ņ„Āč„āČŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ10śúą23śó•0śôā„Āęšł≠ŚŅÉśįóŚúß970hPa„ÉĽśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü30„É°„Éľ„Éą„Éę„ÉĽśúÄŚ§ßÁ쨝ĖďťĘ®ťÄü45„É°„Éľ„Éą„Éę„Āß„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āęśé•ŤŅĎ„Äā„Āó„Āį„āČ„ĀŹŚĀúśĽě„Āó„ĀüŚĺĆ„ÄĀŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āȌ䆝Äü„ÄāšłÄśôā„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß985hPa„Āĺ„ĀߌľĪ„Āĺ„Ā£„Āü„ÄĀ10śúą25śó•„Āę„ĀĮŚįĎ„ĀóŚÜćÁôļťĀĒ„Āóšł≠ŚŅÉśįóŚúß980hPa„Āßś≤ĖÁłĄ„ĀģŚćóśĶ∑šłä„āíťÄö„Ā£„Āü„Äā18śôā„Āę„ĀĮŚ§ßśĚĪŚ≥∂„ĀĆśöīťĘ®Śüü„ĀęŚÖ•„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāŚä†ťÄü„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŚĆóśĚĪťÄ≤„Āó„Āü„Äā26śó•15śôā„Āę„ĀĮśó•śú¨„ĀģŚćó„Āߌ§ßŚěč„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āäšł≠ŚŅÉśįóŚúß980hPa„ÉĽśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü30m/s„ÉĽśúÄŚ§ßÁ쨝ĖďťĘ®ťÄü40m/s„ÉĽśôāťÄü60kmÔĹě70km„ĀßšľäŤĪ܍곌≥∂„āíťÄöťĀé„Äā21śôā„Āę„ĀĮŚÖęšłąŚ≥∂„ĀĆśöīťĘ®Śüü„ĀęŚÖ•„Ā£„Āü„Äā27śó•„Āę„ĀĮ„Āē„āČ„ĀęŚä†ťÄü„ÉĽÁôļťĀĒ„Āó„Ā¶šłČťôłś≤Ė„āí970hPa„ÉĽśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü30„É°„Éľ„Éą„Éę„ÉĽśúÄŚ§ßÁ쨝ĖďťĘ®ťÄü40„É°„Éľ„Éą„Éę„ÉĽśôāťÄü100km„ĀߌĆóŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ9śôā„ĀęŚĆóśĶ∑ťĀď„ĀģśĚĪ„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®21ŚŹ∑Ôľą„Éü„É™„ÉćÔľČ200921„ÉĽ23W„ÉĽ„āĶ„É≥„ÉÜ„ā£

10śúą27śó•„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éü„É™„ÉćÔľąMirinaeԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[33]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„āĶ„É≥„ÉÜ„ā£ÔľąSantiԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„Āó„ĀĽ„ĀľšłÄÁõīÁ∑ö„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥śĖĻťĚĘ„Āł„Ā®ťÄ≤„āď„Ā†„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Āģ„āĪ„āĹ„É≥Ś∑ě„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀ„Éě„Éč„É©šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Ā¶Śćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āł„Ā®śäú„ĀĎ„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāŤ•ŅťÄ≤„āíÁ∂ö„ĀĎ„ÄĀ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āęšłäťôł„Āó„ĀüŚĺĆ„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĆšłäťôł„Āó„Āü„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„āĄ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āß„ĀĮ„ÄĀŚ§ßťõ®„Āę„āą„āčśī™śįī„Ā™„Ā©„ĀģŚ§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ÄĀŚ§öśēį„Āģś≠ĽŚā∑ŤÄÖ„ĀĆŚáļ„Āü[33]„Äā ŚŹįťĘ®22ŚŹ∑Ôľą„Éč„Éľ„ÉÄÔľČ200922„ÉĽ26W„ÉĽ„Éī„ā£„É≥„āŅ

11śúą23śó•„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éč„Éľ„ÉÄÔľąNidaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[34]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄ„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÄĆ„Éī„ā£„É≥„āŅÔľąVintaԾȄÄć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āį„āʄɆŚ≥∂„ĀģŚćóśĖĻ„ĀߜĕťÄü„ĀęŚčĘŚäõ„ĀĆŚľ∑„Āĺ„āä„ÄĀ24śó•21śôā„Āč„āČ25śó•21śôā„Āĺ„Āß„Āģ„āŹ„Āö„Āč24śôāťĖď„Āę„ÄĀ80hPa„āāšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆšĹéšłč„Āó„Āü[34]„Äā„Āď„āĆ„ĀĽ„Ā©śÄ•ťÄü„Ā™ÁôļťĀĒ„ĀĮś≠īšĽ£7šĹć„āŅ„ā§„ĀģŤ®ėťĆ≤„Āß„Āā„āä„ÄĀ1983ŚĻī„ĀꌏįťĘ®10ŚŹ∑„ĀĆ„ÄĀ24śôāťĖď„Āę90hPa„āāšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆšĹéšłč„Āó„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜŤ®ėťĆ≤„ĀĆŚáļ„Ā¶šĽ•śĚ•„ÄĀ26ŚĻī„Ā∂„āä„Āģś≠īŚŹ≤ÁöĄ„Ā™śÄ•ÁôļťĀĒ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[34]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāŚĆóšłä„āíÁ∂ö„ĀĎ„Āü„ĀĆ„ÄĀťÄĒšł≠„Āß„Āó„Āį„āČ„ĀŹ„ĀģťĖď„ĀĽ„ĀľŚĀúśĽě„Āó„ÄĀŚĺź„ÄÖ„ĀęŚčĘŚäõ„ā팾Ī„āĀ„Ā¶12śúą3śó•„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü[35]„Äā„Ā°„Ā™„ĀŅ„Āę„ÄĀ2009ŚĻī„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„Āģšł≠„ĀßśúÄ„āāŚčĘŚäõ„ĀĆŚľ∑„Āč„Ā£„Āü„Āģ„ĀĆ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āß„Āā„āä„ÄĀ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„Āģšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĮ905hPa„Āę„Āĺ„Āßšłč„ĀĆ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü[36]„Äā ŚźĄŚŹįťĘ®Śźć „Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ĀĮ„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀģÁģ°ŤĹĄ„ā®„É™„āĘ„ĀęŚÖ•„Ā£„Āüťöõ„ĀęŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„āč„āā„Āģ„Āß„Āā„āč„Äā

śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆ„ÄĆŚŹįťĘ®„Äć„Āꌹܝ°ě„Āó„Ā™„Āč„Ā£„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß

ŤĄöś≥®

Ś§ĖťÉ®„É™„É≥„āĮ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia