2017ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®

2017ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®Ôľą2017„Ā≠„āď„Āģ„Āü„ĀĄ„ĀĶ„ĀÜ„ÄĀŚ§™ŚĻ≥śīčŚĆóŤ•ŅťÉ®ŚŹä„Ā≥Śćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßԾȄĀģ„Éá„Éľ„āŅ„Äā„Éá„Éľ„āŅ„ĀĮŚüļśú¨ÁöĄ„Āęśó•śú¨„ĀģśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģśÉÖŚ†Ī„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄšłÄťÉ®„Āģ„āā„Āģ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„Éľ (JTWC) „Āģ„ĀŅ„Āęśč†„āč„Äā 2017ŚĻī„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀŚĻ≥ŚĻī„Āģ25.6ŚÄč„Āč„āČŚ§ß„Āć„ĀŹŚ§Ė„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āģ„Ā™„ĀĄ„ÄĀšł¶„Āģ27ŚÄč„Ā†„Ā£„Āü[1]„Äāśó•śú¨„Āß„ĀģŚĹĪťüŅ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśé•ŤŅĎśēį„ĀĮŚĻ≥ŚĻī„Āģ11.4ŚÄč„āą„āäŚįĎ„Ā™„ĀĄ8ŚÄč„Āß„Āā„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀšłäťôłśēį„ĀĮŚĻ≥ŚĻīŚÄ§2.7ŚÄč„āą„ā䌧ö„ĀĄ4ŚÄčÔľąÁ¨¨3ŚŹ∑„ÄĀÁ¨¨5ŚŹ∑„ÄĀÁ¨¨18ŚŹ∑„ÄĀÁ¨¨21ŚŹ∑ԾȄĀ†„Ā£„Āü[1]„Äā ŚŹįťĘ®1ŚŹ∑„ĀĮ4śúą26śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Āü„Äā7śúą2śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®3ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀ4śó•„ĀęšĻĚŚ∑ě„Āęšłäťôł„Āóśó•śú¨ŚąóŚ≥∂„āíś®™śĖ≠„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀŚŹįťĘ®ťÄöťĀéŚĺĆ„āāŚČćÁ∑ö„āĄŚą•„ĀģÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģŚĹĪťüŅ„ĀßšĻĚŚ∑ěŚĆóťÉ®„Ā™„Ā©„ĀߍĪ™ťõ®„ĀĆÁ∂ö„Āć„ÄĀŚĻ≥śąź29ŚĻī7śúąšĻĚŚ∑ěŚĆóťÉ®ŤĪ™ťõ®„ĀĆÁôļÁĒü„ÄĀÁĒöŚ§ß„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆŚáļ„Āü„Äā7śúąšłčśó¨ť†É„Āę„Ā™„āč„Ā®„ÄĀŚ§™ŚĻ≥śīčŚĆóŤ•ŅťÉ®„Ā®Śćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āß„ĀģŚĮĺśĶĀśīĽŚčē„ĀĆśīĽÁôļ„Āę„Ā™„āä„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆŚ§öÁôļ„ÄĀ21śó•„Āč„āČ30śó•„Āģ10śó•ťĖď„ĀߌŹįťĘ®„ĀĆ6ŚÄč„āāÁõłś¨°„ĀĄ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä„ÄĀ7śúą„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒüśēį„ĀĮ8ŚÄčÔľąŚĻ≥ŚĻīŚÄ§: 3.6ŚÄčԾȄĀ®„Ā™„āä„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆŚŹįťĘ®„ĀģÁĶĪŤ®ą„āíťĖčŚßč„Āó„Āü1951ŚĻīšĽ•ťôć„ÄĀ7śúą„ĀģÁôļÁĒüśēį„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ1971ŚĻī„Ā®šł¶„Ā≥śúÄŚ§ö„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[1]„Äā„ĀĚ„Āģ„ĀÜ„Ā°20śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®5ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀŚ§™ŚĻ≥śīčšłä„āíŤŅ∑ŤĶį„Āó„Āüśúę„Āęśó•śú¨„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚŹįťĘ®„Ā†„Ā£„ĀüśúüťĖď„ĀĮ„ÄĀÁĶĪŤ®ąŚŹ≤šłäśúÄťē∑„Āģ19.00śó•„ā퍮ėťĆ≤„Āó„Āü[1]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ7śúą23śó•„Āę„ĀĮšłÄśôāÁöĄ„ĀꌏįťĘ®5ŚŹ∑„Āč„āČ8ŚŹ∑„Āĺ„Āß„Āģ4ŚÄč„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆŚźĆśôā„ĀęŚ≠ėŚú®„Āó„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮ1994ŚĻīšĽ•śĚ•23ŚĻī„Ā∂„āä„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā 9śúą„ĀĮ4ŚÄč„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ9śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®18ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀšĻĚŚ∑ě„ÉĽŚõõŚõĹ„ÉĽśú¨Ś∑ě„Āęšłäťôł„Āó„Ā¶Ś§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀŚŹįťĘ®18ŚŹ∑„ĀĆś∂ąśĽÖ„Āó„ĀüŚĺĆ„ĀĮ„ÄĀ1ŚÄč„āāŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āõ„Āö„ÄĀťÄöŚłłŚŹįťĘ®„ĀģśīĽŚčē„ĀĆśīĽÁôļ„Ā™9śúąšłčśó¨„ĀꌏįťĘ®„ĀĆ1ŚÄč„āāśīĽŚčē„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āģ„ĀĮ1973ŚĻīšĽ•śĚ•44ŚĻī„Ā∂„āä„ÄĀÁĶĪŤ®ąťĖčŚß蚼•śĚ•2Śļ¶Áõģ„ĀģÁŹćšļč„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[2]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ10śúą12śó•„ĀꌏįťĘ®20ŚŹ∑„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü„Äā 10śúą16śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®21ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀŤ∂ÖŚ§ßŚěč„Āę„Āĺ„Āߌľ∑ťĘ®Śüü„āíśč°„Āí„ĀüÁä∂śÖč„Āßśó•śú¨„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀšłäťôłśôā„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģŚ§ß„Āć„Āē„Āģ„Éá„Éľ„āŅ„ĀĆ„Āā„āč1991ŚĻīšĽ•ťôć„Āß„ĀĮŚąĚ„āĀ„Ā¶„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ĀĽ„Āč„ÄĀšłäťôł„Āó„Āü„Āģ„ĀĮ23śó•„Āß„ÄĀŚŹ≤šłä3Áē™Áõģ„ĀęťĀÖ„ĀĄšłäťôł„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[1]„Äā 1ŚĻī„āíťÄö„Āó„Ā¶ÁĆõÁÉą„Ā™ŚŹįťĘ®„ĀĮ1ŚÄč„āāÁôļÁĒü„Āõ„Āö„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮ2002ŚĻīšĽ•śĚ•15ŚĻī„Ā∂„āä„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[3]„Äā ŚŹįťĘ®„Āģśó•śú¨śé•ŤŅĎśēį

śúąŚą•„ĀģŚŹįťĘ®ÁôļÁĒüśēį

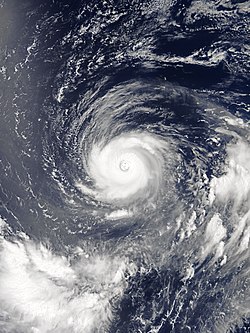

ŚźĄÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģśīĽŚčēśôāśúü „ÄĆŚŹįťĘ®„Äć„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āčÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌŹįťĘ®1ŚŹ∑Ôľą„Ɇ„ā§„Éē„ā°„ÉľÔľČ201701„ÉĽ03W„ÉĽ„ÉÄ„É≥„ÉÜ

4śúą21śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮԾąšĹéśįóŚúß93WԾȄĀĆ„ÄĀ4śúą23śó•21śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā23śó•12śôāԾȄĀę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŚćóťÉ®„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„Āó„Āü[4][ÁĘļ 1]„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ24śó•ŚćąŚĺĆ„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ25śó•„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑03W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā03W„ĀĮ26śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā26śó•0śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į13Śļ¶30ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ135Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[5][ÁĘļ 2]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Ɇ„ā§„Éē„ā°„ÉľÔľąMuifaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[6]„Äā„ĀĽ„ĀľŚźĆśôāŚąĽ„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄāā03W„ĀĆÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„Āü„Ā®ÁôļŤ°®„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉÄ„É≥„ÉÜÔľąDanteԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü[7]„Äā1ŚŹ∑„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„āí„Āó„Āį„āČ„ĀŹŚĆóšłä„Āó„Āü„ĀĆ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ÁôļťĀĒ„ĀĮŤ¶č„āČ„āĆ„Āö„Āę„ÄĀ27śó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į17Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ135Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[ÁĘļ 3]„Äā ŚŹįťĘ®2ŚŹ∑Ôľą„Éě„Éľ„Éę„Éú„ÉÉ„āĮÔľČ201702„ÉĽ04W

6śúą10śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮԾąšĹéśįóŚúß96WԾȄĀĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„Āę„Āô„Āź„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„āä[ÁĘļ 4]„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ11śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā10śó•15śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀŚźĆśó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑04W„ā횼ėšłé„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„Āó„Ā¶04W„ĀĮŚźĆśó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•6śôāԾȄĀęŚĆóÁ∑Į17Śļ¶5ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ116Śļ¶35ŚąÜ„Āß[ÁĘļ 5]ŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[8]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éě„Éľ„Éę„Éú„ÉÉ„āĮÔľąMerbokԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā13śó•1śôā„ĀꝶôśłĮšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā13śó•9śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į24Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ115Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā šļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÄĀ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß985hPa„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü30m/s„ĀęšłäśĖĻšŅģś≠£„Āē„āĆ„Ā¶„Āä„āä„ÄĀšłÄśôāśöīťĘ®Śüü„āíšľī„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®3ŚŹ∑Ôľą„Éä„É≥„Éě„ÉČ„ÉęÔľČ201703„ÉĽ05W„ÉĽ„ā®„ÉĘ„É≥

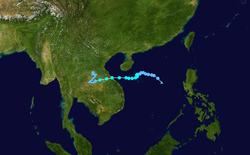

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź29ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨3ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

6śúą30śó•ť†É„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮԾąšĹéśįóŚúß99WԾȄĀĆ„ÄĀ7śúą1śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„āä„ÄĀŚźĆśôāŚąĽ„ĀꌟąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā®„ÉĘ„É≥ÔľąEmongԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü[9]„Äā„ĀĚ„Āó„Ā¶2śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•0śôāԾȄÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮś≤ĖÁłĄ„ĀģŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į20Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ127Śļ¶5ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[10][11]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éä„É≥„Éě„ÉČ„ÉęÔľąNanmadolԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚźĆśó•12śôā„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑05W„ā횼ėšłé„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®4ŚŹ∑Ôľą„āŅ„É©„āĻÔľČ201704„ÉĽ06W

7śúą13śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮԾąšĹéśįóŚúß94WԾȄĀĆ„ÄĀ14śó•15śôā„Āę[ÁĘļ 6]ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü[16]„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ15śó•11śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā15śó•2śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļšĽ§„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮŚźĆśó•15śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į16Śļ¶50ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ111Śļ¶50ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āŅ„É©„āĻÔľąTalasԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[17][18]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑06W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀÁŹĺŚúįśôāťĖď17śó•1śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā16śó•18śôāԾȝ†É„Āę„Éô„Éą„Éä„ɆŚĆóťÉ®„Āģ„ā≤„āĘ„É≥ÁúĀ„Éī„ā£„É≥šĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó[19]„ÄĀśó•śú¨śôāťĖď17śó•18śôā„Āę[ÁĘļ 7]„É©„ā™„āĻ„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ102Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„Āß„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āß„ĀĮ1šļļ„ĀĆś≠Ľšļ°„Āó„ÄĀÁīĄ2700śął„ĀģŚģ∂ŚĪč„ĀĆśźćŚā∑„Āó„Āü„ĀĽ„Āč„ÄĀ„ā≤„āĘ„É≥ÁúĀ„āĮ„āĘ„É≠„Éľś≤Ė„ĀßÁü≥Áā≠ŤąĻ„ĀģšĻóŚď°10Śźć„ĀĆŤ°ĆśĖĻšłćśėé„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[20]„ÄāŚŹįťĘ®„Āč„āČŚ§Č„āŹ„Ā£„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ„ÄĀ18śó•3śôā„Āę„ĀĮśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģŤ¶≥śł¨ŚĮĺŤĪ°ŚüüŚ§ĖÔľąśĚĪÁĶĆ100Śļ¶šĽ•Ť•ŅԾȄĀęŚáļ„Āü„āā„Āģ„Ā®Ť¶č„āČ„āĆ„āč[ÁĘļ 8]„Äā šļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÄĀśúÄšĹéśįóŚúß„ĀĮ985hPa„ĀęšŅģś≠£„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā ŚŹįťĘ®5ŚŹ∑Ôľą„Éé„Éę„ÉľÔľČ201705„ÉĽ07W

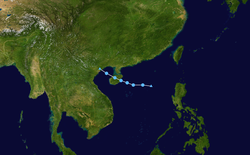

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź29ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨5ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

7śúą18śó•9śôāÔľąUTC 18śó•0śôāԾȄĀę„ā¶„āß„Éľ„āĮŚ≥∂„ĀģŚĆóŚĆóŤ•ŅśĶ∑šłä„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüśôģťÄö„ĀģšĹéśįóŚúß„ĀĆ[21]ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó[22]„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ20śó•14śôā30ŚąÜÔľąUTC 20śó•5śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀŚĺĆ„Āę21śó•6śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑07W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā07W„ĀĮ7śúą21śó•9śôāÔľąUTC 7śúą21śó•0śôāԾȄĀęŚćóť≥•Ś≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü„Ā®ÁôļŤ°®„Āē„āĆ„Āü[23][24]„Äā„āĘ„āł„āĘŚźć„Éé„Éę„ÉľÔľąNoruԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮÁ߼Śčē„āíšŅÉ„ĀôťĘ®„ĀĆŚľĪ„Āč„Ā£„Āü„Āď„Ā®„āĄ„ÄĀŚŹįťĘ®6ŚŹ∑„ĀģťĘ®„Āę„āą„āčŚĹĪťüŅ„Ā™„Ā©„Āč„āČśó•śú¨„Āģ„ĀĮ„āč„ĀčśĚĪ„ĀģŚ§™ŚĻ≥śīčšłä„Āꌧ߄Āć„Ā™ś•ēŚÜÜ„ā휏Ź„ĀŹ„āą„ĀÜ„ĀęŤŅ∑ŤĶį„Āó„Āü[25]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮśó•śú¨„ĀģśĚĪ„ā팧߄Āć„ĀŹŚćóšłč„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŚĺź„ÄÖ„ĀęÁôļťĀĒ„ā팾Ī„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Ā£„Āü„ĀĆ29śó•„Āę„ĀĮŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„Āó[26][27]„ÄĀŚÜć„Ā≥ÁôļťĀĒ„Äā31śó•„Āę„ĀĮ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„Ä挏įťĘ®„Āł„Ā®ŚčĘŚäõ„ā팾∑„āĀ„Āü[28]„Äā5ŚŹ∑„ĀĮťĚ쌳ł„Āę„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®„Āó„ĀüťÄüŚļ¶„ĀßšĻĚŚ∑ě„Āęśé•ŤŅĎ„Āó[29]„ÄĀ8śúą7śó•„Āę„ĀĮŚģ§śąłŚ≤¨šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Ā¶[30]„ÄĀ7śó•15śôā30ŚąÜÔľąUTC 7śó•6śôā30ŚąÜԾȝ†É„ĀęŚíĆś≠ĆŚĪĪÁúĆ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[31]„ÄāšłäťôłŚĺĆ„āā„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®ŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ8śó•„Āę„ĀĮśó•śú¨śĶ∑„Āłśäú„ĀĎ[32]„ÄĀ9śó•3śôā„Āęśó•śú¨śĶ∑„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[33]„Äā šļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÄĀÁôļÁĒü„ĀĆ7śúą20śó•21śôā„ÄĀśł©ŚłĮšĹéśįóŚúߌĆĖ„ĀĆ8śúą8śó•21śôā„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚŹįťĘ®śúüťĖď„ĀĮ19śó•0śôāťĖď„Ā®ŚŹ≤šłäśúÄťē∑„āŅ„ā§„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß935hPa„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü95kt„ĀęšłčśĖĻšŅģś≠£„Āē„āĆ„Āü[34]„Äā ŚŹįťĘ®6ŚŹ∑Ôľą„āĮ„É©„ÉľÔľČ201706„ÉĽ09W

7śúą20śó•3śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•18śôāԾȄÄĀ„Éü„ÉÉ„ÉČ„ā¶„āß„ÉľŚ≥∂„ĀģŚćóŤ•ŅśĶ∑šłä„ÄĀÁĶĆŚļ¶180Śļ¶Á∑ö„Āģ„Āô„ĀźŤ•Ņ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü[35]„ÄāŚźĆśó•15śôā„ĀęśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ŚŹįťĘ®śÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„Äā21śó•14śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•5śôā30ŚąÜԾȄÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•15śôā„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮŚĆóÁ∑Į26Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ177Śļ¶5ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āĮ„É©„ÉľÔľąKulapԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[36][37]„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•18śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑09W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„ĀóÁ∂ö„ĀĎ„ÄĀŚŹįťĘ®5ŚŹ∑„ĀģŚĆó„Āĺ„ĀßťĀĒ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ25śó•21śôā„Āęśó•śú¨„ĀģťĀ•„ĀčśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į32Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ154Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[38]„Äā ŚŹįťĘ®7ŚŹ∑Ôľą„É≠„ā¶„ā≠„ÉľÔľČ201707„ÉĽ10W„ÉĽ„Éē„ā°„Éď„āĘ„É≥

7śúą21śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•3śôāԾȄÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•13śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•4śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāJTWC„ĀĮ22śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑10W„ā횼ėÁē™„Āó„ÄĀŚźĆśôāŚąĽ„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éē„ā°„Éď„āĘ„É≥ÔľąFabianԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„ā퍕ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ22śó•15śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į20Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ119Śļ¶10ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„É≠„ā¶„ā≠„ÉľÔľąRokeԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[39][40]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ23śó•ŚćąŚČć„ĀꝶôśłĮ„Āģ„Āô„ĀźśĚĪ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į23Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ113Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®8ŚŹ∑Ôľą„āĹ„É≥„āę„ÉľÔľČ201708„ÉĽ08W

7śúą21śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•3śôāԾȄÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„Ā®ŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü„Āď„Ā®„āíÁĘļŤ™ć[41]„ÄĀŚĺĆŤÄÖ„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑08W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•15śôā„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„āāŚŹįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ŚŹįťĘ®śÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„Äā08W„ĀĮ23śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā23śó•6śôāԾȄĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ111Śļ¶5ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āäÔľąŚŹįťĘ®7ŚŹ∑„ĀģÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĆĖ„Ā®ŚźĆśôāԾȄÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āĹ„É≥„āę„ÉľÔľąSoncaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[42][43]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„āí„āÜ„Ā£„ĀŹ„ā䍕ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ25śó•16śôāť†É„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āģ„āĮ„āĘ„É≥„Éď„É≥ÁúĀ„ÉČ„É≥„Éõ„ā§šĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[44]„Āģ„Ā°„ÄĀŚčĘŚäõ„ā팾Ī„āĀ„Ā¶ŚźĆśó•21śôā„Āę„É©„ā™„āĻ„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ106Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„āä[45]„ÄĀ30śó•3śôā„Āę„ĀĮšłćśėéÁě≠„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā „Ā™„Āä„ÄĀšļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮÁôļÁĒüśó•śôā„ĀĮ23śó•9śôā„ĀęšŅģś≠£„Āē„āĆ„Āü„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„ā䌟Ɯó•9śôā„Āč„āČ15śôā„Āĺ„Āß„Āģ6śôāťĖď„Āģ„ĀŅ„ÄĀ1994ŚĻīšĽ•śĚ•23ŚĻī„Ā∂„āä„Āę4ŚÄč„ĀģŚŹįťĘ®Ôľą5„ÉĽ6„ÉĽ7„ÉĽ8ŚŹ∑ԾȄĀĆŚźĆśôā„ĀęŚ≠ėŚú®„Āó„Āü„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®9ŚŹ∑Ôľą„Éć„āĶ„ÉÉ„ÉąÔľČ201709„ÉĽ11W„ÉĽ„āī„É™„ā™

7śúą21śó•ť†É„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ25śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā25śó•6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®Ťß£śěź„Āē„āĆ„ÄĀŚźĆśó•18śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĆ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āī„É™„ā™ÔľąGorioԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„ÄĀ20śôā„ĀꌟąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļšĽ§„ÄĀ21śôā„ĀęśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆŚŹįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ŚŹįťĘ®śÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑11W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ26śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā26śó•3śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į15Śļ¶55ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ128Śļ¶20ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éć„āĶ„ÉÉ„ÉąÔľąNesatԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[46][47]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ29śó•19śôā10ŚąÜť†É„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„ĀߌŹįśĻĺ„ĀģŚģúŤė≠ÁúĆŤėáśĺ≥šĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚŹįśĻĺ„Āß„ĀĮŚ§ßťõ®„āĄŚľ∑ťĘ®„Āę„āą„Ā£„Ā¶103šļļ„ĀĆŤ≤†Śā∑„ÄĀšłÄśôāÁīĄ54šłáśął„ĀߌĀúťõĽ„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŚ§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆŚáļ„Āü[48]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚŹįśĻĺśĶ∑Ś≥°„āíťÄö„Ā£„Ā¶30śó•7śôāť†É„Āęšł≠ŚõĹ„ĀģÁ¶ŹŚĽļÁúĀÁ¶ŹśłÖšĽėŤŅĎ„ĀęŚÜćšłäťôł„Āó[49]„ÄĀ31śó•3śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į25Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ116Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[50]„Äā ŚŹįťĘ®10ŚŹ∑Ôľą„ÉŹ„ā§„āŅ„É≥ÔľČ201710„ÉĽ12W„ÉĽ„Éí„É•„āĘ„Éč„É≥

7śúą27śó•15śôā„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü[51]„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ28śó•„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑12W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā12W„ĀĮ29śó•15śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į18Śļ¶10ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ116Śļ¶50ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[52]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉŹ„ā§„āŅ„É≥ÔľąHaitangԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒü„Āß„ÄĀ7śúą„Āę8ŚÄč„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü„Āď„Ā®„Āę„Ā™„āč„ĀĆ„ÄĀ„Āď„āĆ„ĀĮ1951ŚĻīšĽ•ťôć„Āß1971ŚĻīšĽ•śĚ•46ŚĻī„Ā∂„āä„Āß[53]„ÄĀŚŹ≤šłäśúÄŚ§ö„āŅ„ā§Ť®ėťĆ≤„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ30śó•12śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éí„É•„āĘ„Éč„É≥ÔľąHuaningԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ7śúą30śó•16śôā40ŚąÜť†É„ÄĀŚŹįśĻĺŚćóťÉ®„ĀģŚĪŹśĚĪÁúĆ„Āģś•ďśłĮ„Āęšłäťôł„Āó[54]„ÄĀ31śó•15śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į27Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ117Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[55]„Äā ŚŹįťĘ®11ŚŹ∑Ôľą„Éä„Éę„ā¨„ā®ÔľČ201711„ÉĽ13W

7śúą31śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā31śó•0śôāԾȄÄĀŚćóť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü[56]„ÄāśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ŚźĆśó•15śôā„ĀꌏįťĘ®śÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑13W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā13W„ĀĮ8śúą2śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•0śôāԾȄÄĀ„ā¶„āß„Éľ„āĮŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į25Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ165Śļ¶40ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[57]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éä„Éę„ā¨„ā®ÔľąNalgaeԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮśó•śú¨„Āģ„ĀĮ„āč„ĀčśĚĪśĶ∑šłä„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ6śó•9śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į40Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ159Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[58]„Äā ŚŹįťĘ®12ŚŹ∑Ôľą„Éź„É≥„ɧ„É≥ÔľČ201712„ÉĽ14W

8śúą11śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•0śôāԾȄĀę„ā¶„āß„Éľ„āĮŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į17Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ167Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[59][60]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éź„É≥„ɧ„É≥ÔľąBanyanԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚ§™ŚĻ≥śīčšłä„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ17śó•15śôā„Āę„āĘ„É™„É•„Éľ„ā∑„É£„É≥„ĀģŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į43Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ176Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[61]„Äā ŚŹįťĘ®13ŚŹ∑Ôľą„ÉŹ„ÉąÔľČ201713„ÉĽ15W„ÉĽ„ā§„āĶ„É≥

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź29ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨13ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

8śúą18śó•ť†É„ĀęŚĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ19śó•21śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•12śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•23śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•14śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā20śó•„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑15W„ā횼ėÁē™„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā§„āĶ„É≥ÔľąIsangԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•15śôā„ÄĀ15W„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶50ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ128Śļ¶5ŚąÜ„Āß[ÁĘļ 9]ŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[62][63]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉŹ„ÉąÔľąHatoԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚĎĹŚźćŚõĹ„ĀĮśó•śú¨„Āß„ÄĀ„ÄĆ„ĀĮ„Ā®Śļß„Äć„ĀęÁĒĪśĚ•„Āô„āč[64][65]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ā퍕ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ23śó•„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„Āßť¶ôśłĮ„āĄ„Éě„āę„ā™„Ā™„Ā©„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀśöīťĘ®ťõ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„Äāť¶ôśłĮŚ§©śĖጏį„ĀĮŚźĆśó•9śôā10ŚąÜÔľąśó•śú¨śôāťĖď10śôā10ŚąÜԾȄÄĀŤ≠¶Ś†Ī„ɨ„Éô„Éę„āí5ŚĻī„Ā∂„āä„Āę„ā∑„āį„Éä„Éę10„Āꌾē„Āćšłä„Āí„Āü[66]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺƌ湌ĺĆ„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚļÉśĚĪÁúĀÁŹ†śĶ∑ŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[67]„ÄāŚźĆÁúĀŚŹä„Ā≥„Éě„āę„ā™„ĀßÁŅĆ24śó•„Āĺ„Āß„Āꍮą16šļļ„ĀĆś≠Ľšļ°„Āó„Āü„ĀĽ„Āč„ÄĀŚ§ßŤ¶Źś®°„Ā™ŚĀúťõĽ„āāÁôļÁĒü„Āó„ÄĀť¶ôśłĮŚõĹťöõÁ©ļśłĮ„Āß„āā480šĺŅ„ĀģŤą™Á©ļś©ü„ĀĆś¨†Ťą™„Ā®„Ā™„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŤĘęŚģ≥„ĀĆŚļÉ„ĀĆ„Ā£„Āü[66]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ24śó•15śôā„ÄĀŤŹĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į24Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ106Śļ¶„Āß[ÁĘļ 10]ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[68]„Äā ŚŹįťĘ®14ŚŹ∑Ôľą„ÉĎ„āę„ÉľÔľČ201714„ÉĽ16W„ÉĽ„āł„Éß„Éľ„É™„Éä

8śúą24śó•9śôā„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„ÄĀŚźĆśó•10śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā24śó•1śôāԾȄĀꌟąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮŚźĆśó•18śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āł„Éß„É™„Éľ„ÉäÔľąJolinaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑16W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā16W„ĀĮ25śó•3śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į15Śļ¶20ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ124Śļ¶50ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[69][70]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉĎ„āę„ÉľÔľąPakharԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā25śó•Ś§úťĀÖ„ĀŹ„Āę„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Āģ„āĘ„ā¶„É≠„É©Ś∑ě„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ27śó•„Āęšł≠ŚõĹ„ĀģŚļÉśĚĪÁúĀśĪüťĖÄŚłāŚÜÖ„ĀģŚŹįŚĪĪ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āď„ĀģšłäťôłÁõīŚČć„ĀęŚčĘŚäõ„Āģ„ÉĒ„Éľ„āĮ„ĀęťĀĒ„Āó„ÄĀśöīťĘ®Śüü„āíšľī„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Äā„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„Āß„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āß„ĀĮŚźĄŚúį„Āßśī™śįī„ĀĆÁôļÁĒü„ÄĀ„Éě„āę„ā™„Āß„ĀĮ4śó•ŚČć„ĀꌏįťĘ®13ŚŹ∑„ĀĆÁõīśíÉ„Āó„Āü„Āį„Āč„āä„Ā®„ĀĄ„ĀÜÁä∂ś≥Ā„ĀßśįóŤĪ°ŚĪÄ„ĀĆ„ā∑„āį„Éä„Éę8„ĀģŤ≠¶Ś†Ī„āíÁôļšĽ§„Āó„Āü„Äā28śó•3śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į25Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ109Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[71]„Äā šļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÄĀšłÄśôāŚ§ßŚěč„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®15ŚŹ∑Ôľą„āĶ„É≥„Éī„ÉľÔľČ201715„ÉĽ17W

8śúą26śó•ť†É„ĀęŚĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ27śó•9śôā„Āę[ÁĘļ 11]ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā27śó•6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ28śó•15śôā„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ146Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[72][73]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āĶ„É≥„Éī„ÉľÔľąSanvuԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā30śó•„Āč„āČ9śúą1śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶Áą∂Ś≥∂ŚĎ®Ťĺļ„ĀęŚĀúśĽě„Āó„ÄĀÁ∑ŹťôćśįīťáŹ330mm„āíŤ∂Ö„Āą„āč50ŚĻī„ĀꚳČļ¶„ĀģŤ®ėťĆ≤ÁöĄŚ§ßťõ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü[74]„Āģ„Ā°„ÄĀśó•śú¨„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ3śó•21śôā„ĀęŚćÉŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į45Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ154Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[75]„Äā ŚŹįťĘ®16ŚŹ∑Ôľą„Éě„Éľ„ÉĮ„ÉľÔľČ201716„ÉĽ18W

8śúą28śó•18śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß[76]„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ŚŹįťĘ®śÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀ„Āā„Āĺ„āäÁôļťĀĒ„ĀĆ„ĀŅ„āČ„āĆ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ29śó•„ĀęśÉÖŚ†Ī„ĀģÁôļŤ°®„ā횳Ĝôāś≠Ę„āĀ„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮšĹéŚúߝɮ„ĀꍰįŚľĪ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ30śó•„ĀęŚÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ31śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„ā퍕ŅťÄ≤„Āó„Āü„Äā9śúą1śó•3śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā8śúą31śó•18śôāԾȄĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶10ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ118Śļ¶25ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[77][78]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éě„Éľ„ÉĮ„ÉľÔľąMawarԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā4śó•9śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į23Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ114Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[79]„Äā ŚŹįťĘ®17ŚŹ∑Ôľą„āį„ÉĀ„Éß„ÉęÔľČ201717„ÉĽ19W„ÉĽ„ā≠„ā≥

9śúą4śó•3śôā„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü[80]„Äā6śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā6śó•0śôāԾȄĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į20Śļ¶10ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ120Śļ¶20ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[81][82]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āį„ÉĀ„Éß„ÉęÔľąGucholԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ÁôļťĀĒ„Āõ„Āö„Āę7śó•3śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į22Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ119Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[83]„Äā ŚŹįťĘ®18ŚŹ∑Ôľą„āŅ„É™„ɆԾČ201718„ÉĽ20W„ÉĽ„É©„Éč„Éľ

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź29ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨18ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

9śúą7śó•21śôā„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂„ĀģśĚĪ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Āó[84]„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑20W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā20W„ĀĮ9śó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į15Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ143Śļ¶10ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[85][86]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āŅ„É™„ɆԾąTalimԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā11śó•ŚćąŚĺĆ„Āę„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģÁõ£Ť¶Ėť†ėŚüü„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„É©„Éč„ÉľÔľąLannieԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā9śúą17śó•11śôāŚćä„ĀĒ„āć„ÄĀťĻŅŚÖźŚ≥∂ÁúĆ„ĀģŤĖ©śĎ©ŚćäŚ≥∂„āíťÄöťĀéŚĺĆ„ÄĀŚźĆśó•12śôāť†É„ĀꌟĆÁúĆŚěāśįīŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[87]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆťęėÁü•ÁúĆ„Ā®ŚÖĶŚļęÁúĆ„Āę„āāšłäťôł„Āó„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮŚĆóśĶ∑ťĀď„Āę„āāšłäťôł„Āó„Āü„Āď„Ā®„Āę„āą„ā䍶≥śł¨ŚŹ≤šłäŚąĚ„āĀ„Ā¶śó•śú¨„Āģśú¨Śúü4Ś≥∂ŚÖ®„Ā¶„ĀꌏįťĘ®„ĀĆšłäťôł„Āó„Āü„Ā®Ś†Ī„Āė„āČ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü[88]„Äā „Āó„Āč„Āó„ÄĀŚĺĆśó•„ĀęÁôļŤ°®„Āē„āĆ„ĀüÁĘļŚģöŚÄ§„Āę„āą„āč„Ā®ŚĆóśĶ∑ťĀď„Āęšłäťôł„Āô„āčŚČć„Āģ18śó•3śôā„Āęśó•śú¨śĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į37.8Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ138.7Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[89]„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŤ¶≥śł¨ŚŹ≤šłäŚąĚ„Āģśó•śú¨„Āģśú¨Śúü4Ś≥∂šłäťôł„ĀĮŚŹĖ„āäś∂ą„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[90]„Äā ŚŹįťĘ®19ŚŹ∑Ôľą„Éą„āĮ„āĻ„əԾČ201719„ÉĽ21W„ÉĽ„Éě„Éľ„É™„É≥

9śúą10śó•ť†É„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ11śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑21W„ā횼ėÁē™„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éě„Éľ„É™„É≥ÔľąMaringԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā21W„ĀĮ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„āíś®™śĖ≠ŚĺĆ„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„Āü12śó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į14Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ119Śļ¶0ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[91]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éą„āĮ„āĻ„əԾąDokusuriԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā15śó•„Āę„ĀĮ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āģ„ā≤„āĘ„É≥ÁúĀ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀ4šļļ„Āģś≠ĽŤÄÖ„āíŚáļ„Āó„Āü„Äā16śó•9śôā„Āę„āŅ„ā§„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ101Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®20ŚŹ∑Ôľą„āę„Éľ„ÉĆ„É≥ÔľČ201720„ÉĽ24W„ÉĽ„ā™„Éá„ÉÉ„ÉÜ

10śúą6śó•ť†É„Āę„ÉĚ„É≥„Éö„ā§Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŤ•ŅťÄ≤„ÄĀ11śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü[92]„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ12śó•0śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā11śó•23śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā™„Éá„ÉÉ„ÉÜÔľąOdetteԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ12śó•5śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•20śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀŚźĆśó•ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑24W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā24W„ĀĮŚźĆśó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į17Śļ¶50ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ123Śļ¶40ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[93][94]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āę„Éľ„ÉĆ„É≥ÔľąKhanunԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„ĀĆ9śúą12śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Ā¶šĽ•śĚ•„ÄĀ1„Āčśúą„Ā∂„āä„ĀģŚŹįťĘ®ÁôļÁĒü„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®21ŚŹ∑Ôľą„É©„É≥ÔľČ201721„ÉĽ25W„ÉĽ„ÉĎ„ā™„É≠

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź29ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨21ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

10śúą14śó•ť†É„Āę„ɧ„ÉÉ„ÉóŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•11śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā14śó•2śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāšĹéŚúߝɮ„ĀĮ15śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„āä[95]„ÄĀJTWC„ĀĮŚźĆśó•„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑25W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā25W„ĀĮ16śó•3śôā„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„ĀģŚĆóÁ∑Į9Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ136Śļ¶10ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[96][97]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„É©„É≥ÔľąLanԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉĎ„ā™„É≠ÔľąPaoloԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā20śó•15śôā„Āę„ĀĮŤ∂ÖŚ§ßŚěč„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā™„Ā£„Āü[98]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāŚĆóšłä„Āó„ÄĀ23śó•3śôāť†É„ĀęťĚôŚ≤°ÁúĆśéõŚ∑ĚŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[99]„ÄāŚźĆśó•9śôā„ĀęÁ¶ŹŚ≥∂ÁúĆś≤Ė„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā ŚĻ≥śąź30ŚĻīÔľą2018ŚĻīÔľČ3śúą30śó•„Āę„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„āą„āä„ÄĀÁĘļŚģöŚÄ§„Āꍙ§„āä„ĀĆ„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„ĀĆÁôļŤ°®„Āē„āĆ„Āü„ÄāŤ∂ÖŚ§ßŚěč„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Āģ„ĀĮ„ÄĀ23śó•0śôā„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āä„āä„ÄĀšłäťôłÁõīŚČć12śôāťĖďŚČć„Āģ„ÄĀ22śó•15śôā„Āĺ„Āß„ÄĀśú¨ŚŹįťĘ®„ĀģśúÄšĹéśįóŚúß„ÄĀ915hPa„ā퍮ėťĆ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Āď„Ā®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äāšłäťôłśôā„ĀģśįóŚúß„ĀĮ„ÄĀ950hPa„Äāšłäťôłśôā„ĀģťĘ®ťÄü„ĀĮ„ÄĀťĘ®ťÄü40m/s„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āä„āä„ÄĀŚ§Čśõī„ĀĮ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ[100]„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„ĀüŚĺĆ„āāÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ970hPa„Āĺ„ĀßÁôļťĀĒ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀŚĆóśĶ∑ťĀď„ĀģśĚĪ„āíśĚĪťÄ≤„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀüÁôļťĀĒšł≠„ĀģšĹéśįóŚúß„Ā®ŚźąšĹď„Āô„āčŚĹĘ„Āßś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā[101] „ĀĚ„ĀģšĹéśįóŚúß„ĀĮ936hPa„Āĺ„ĀßÁôļťĀĒ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®22ŚŹ∑Ôľą„āĶ„ā™„É©„ÉľÔľČ201722„ÉĽ27W„ÉĽ„āĪ„Éľ„ÉÄ„É≥

10śúą19śó•5śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•20śôā30ŚąÜԾȄĀꌟąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂„ĀģśĚĪ„ĀģśďĺšĻĪ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ19śó•9śôā„ĀęšĹéŚúߝɮ„Ā®Ťß£śěź„ÄĀŚźĆśó•15śôā„Āę„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®Ťß£śěź„Āó„Āü„ÄāJTWC„ĀĮ20śó•„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑27W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāJTWC„ĀĮ20śó•9śôāśôāÁāĻ„ĀߌŹįťĘ®Ôľą„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„ɆԾȄĀģŚčĘŚäõ„ĀęťĀĒ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü„ĀĆ„ÄĀŚĺĆśó•ŚŹĖ„āäś∂ą„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü„ÄāJTWC„ĀģśĖį„Āü„Ā™śÉÖŚ†Ī„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀ10śúą24śó•6śôā„ĀꌏįťĘ®Ôľą„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„ɆԾȄĀģŚčĘŚäõ„ĀęťĀĒ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāśįóŤĪ°ŚļĀ„Āß„ĀĮŚźĆśó•15śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į11Śļ¶30ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ141Śļ¶0ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[102][103]„Äā„āĘ„āł„āĘŚźć„āĶ„ā™„É©„ÉľÔľąSaolaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā25śó•Ś§ú„Āę„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀę„āą„Ā£„Ā¶„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĪ„Éľ„ÉÄ„É≥ÔľąQuedanԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŚĆóšłä„ÄĀŤ•Ņśó•śú¨„ÉĽśĚĪśó•śú¨„ĀģŚ§™ŚĻ≥śīčŚĀī„ÄĀŚ•ĄÁĺéŚúįśĖĻ„ÄĀś≤ĖÁłĄÁúĆ„Āꌧߍćí„āĆ„ĀģŚ§©śįó„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ÄĀ30śó•0śôā„Āꚳȝôłś≤ĖÔľąŚĆóÁ∑Į38Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ144Śļ¶[104]ԾȄĀßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[105]„Äā30śó•ś≠£Śćą„Āę„ĀĮŚćÉŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„Āß944hPa„ĀęťĀĒ„ĀóÁąÜŚľĺšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[106]„ÄāŚŹįťĘ®„Āģšł≠ŚŅÉ„ĀĆťôłŚúį„Āč„āČťõĘ„āĆ„Ā¶„ĀĄ„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀśú¨Ś∑ě„ÉĽŚõõŚõĹ„Āß„ĀĮ21ŚŹ∑„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™ŤĪ™ťõ®„Āę„ĀĮ„Ā™„āČ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀŚģģŚīéÁúĆ„Āß„ĀĮŤ®ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™Ś§ßťõ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀśĻĖŤ•ŅÁ∑ö„ÉĽťė™ŚíĆÁ∑ö„ĀĮ„ÄĀ30śó•„ĀģŚćąŚČćšł≠„Āĺ„ĀßťĀ蚾τĀó„Āü„Äā „Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„āą„āä„ÄĀťáćŚā∑ŤÄÖ5šļļ„ÉĽŤĽĹŚā∑ŤÄÖ17šļļ„ĀģšļļÁöĄŤĘęŚģ≥„Āģ„ĀĽ„Āč„ÄĀŚÖ®Ś£ä4ś£ü„ÉĽŚćäŚ£ä3ś£ü„ÉĽšłÄťÉ®Á†īśźć178ś£ü„ÉĽŚļäšłäśĶłśįī37ś£ü„ÉĽŚļäšłčśĶłśįī183ś£ü„ĀģšĹŹŚģ∂ŤĘęŚģ≥„ĀĆÁĒü„Āė„Āü[107]„Äā ŚŹįťĘ®23ŚŹ∑Ôľą„ÉĄɆ„ɨ„ā§ÔľČ201723„ÉĽ28W„ÉĽ„É©„Éü„Éę

10śúą28śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ31śó•3śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ11śúą1śó•3śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā1śó•2śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„É©„Éü„ÉęÔľąRamilԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•5śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā10śúą31śó•20śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑28W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā28W„ĀĮ2śó•9śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į12Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ117Śļ¶30ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[108][109]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉĄɆ„ɨ„ā§ÔľąDamreyԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āč„āČ„ÄĀ2000ŚĻīÔľąŚĻ≥śąź12ŚĻīԾȚĽ•ťôćšĹŅÁĒ®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ā茏įťĘ®„Āģ„āĘ„āł„āĘŚźć„ĀĮ4Ś∑°Áõģ„ĀęÁ™ĀŚÖ•„Āó„Āü[110]„Äā4śó•21śôā„Āę„āę„É≥„Éú„āł„āĘ„ĀģŚĆóÁ∑Į13Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ106Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[111]„Äā„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āß„ĀĮ„ÄĀ2017ŚĻī„Éô„Éą„Éä„ɆAPECÔľąťĖčŚā¨Śúį„ĀĮ„ÉÄ„Éä„É≥ԾȝĖčŚā¨śúüťĖďšł≠„ĀęÁŹĺŚúį„Āß„ĀģŤĘęŚģ≥Áä∂ś≥Ā„ĀĆŚĺź„ÄÖ„Āęśėé„āČ„Āč„Āę„Ā™„āä„ÄĀ7śó•„Āĺ„Āß„Āę69šļļ„Āģś≠Ľšļ°„ĀĆÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„ÄĀśēįŚćĀšļļ„ĀĆŤ°ĆśĖĻšłćśėé„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč[112]„Äā ŚŹįťĘ®24ŚŹ∑Ôľą„ÉŹ„ā§„āĮ„ā§ÔľČ201724„ÉĽ30W„ÉĽ„āĶ„É≠„É°

11śúą8śó•„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ9śó•4śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā8śó•19śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮŚźĆśó•9śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā9śó•8śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĶ„É≠„É°ÔľąSalomeԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑30W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā30W„ĀĮŚźĆśó•21śôā„Āę„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂šłä„ĀģŚĆóÁ∑Į13Śļ¶50ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ121Śļ¶20ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[113][114]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉŹ„ā§„āĮ„ā§ÔľąHaikuiԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā12śó•15śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ112Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[115]„Äā ŚŹįťĘ®25ŚŹ∑Ôľą„ā≠„É≠„āģ„ÉľÔľČ201725„ÉĽ31W„ÉĽ„ÉÜ„ā£„Éé

11śúą14śó•ť†É„Āę„ɧ„ÉÉ„ÉóŚ≥∂ŚćóśĖĻ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ16śó•21śôā„Āę„āĽ„ɨ„Éô„āĻśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ17śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā16śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ17śó•12śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā17śó•11śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉÜ„ā£„ÉéÔľąTinoԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑31W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā31W„ĀĮ18śó•6śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į10Śļ¶55ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ115Śļ¶40ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[116][117]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ā≠„É≠„āģ„ÉľÔľąKirogiԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā19śó•3śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į11Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ112Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[118]„Äā ŚŹįťĘ®26ŚŹ∑Ôľą„āę„ā§„āŅ„āĮÔľČ201726„ÉĽ32W„ÉĽ„ā¶„Éę„ÉČ„ā•„ɧ

12śúą10śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ12śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā12śó•17śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā¶„Éę„ÉČ„ā•„ɧԾąUrdujaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ13śó•12śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā3śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ14śó•śúĚ„Āę„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑32W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ32W„ĀĮŚźĆśó•3śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„Ā£„ĀüŚĺĆ„ÄĀŚźĆśó•9śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į11Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ127.4Śļ¶„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Ā®„Āó„Āü[119]„Äā„āĘ„āł„āĘŚźć„āę„ā§„āŅ„āĮÔľąKai-takԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[120]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚŹįťĘ®„ĀĮ16śó•21śôā„ĀꚳĜó¶ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌾĪ„Āĺ„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„Ā¶„āĄ„āĄÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ20śó•9śôā„ĀꌏįťĘ®„ĀęŚĺ©śīĽ„Āó„Āü„Äā21śó•21śôā„Āę„ĀĮŚÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀģŚĹĪťüŅ„Āß„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āß„ĀĮŚúįśĽĎ„āä„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„ÄĀ„Éď„É™„É©„É≥Ś∑ě„ĀߌįĎ„Ā™„ĀŹ„Ā®„āā27šļļ„ĀĆś≠Ľšļ°„ÉĽ24šļļ„ĀĆŤ°ĆśĖĻšłćśėé„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč[121]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āģ„āĘ„āł„āĘŚźć„Āß„Āā„āč„ÄĆ„āę„ā§„āŅ„āĮÔľąKai-takԾȄÄć„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®ťôź„āä„ĀßšĹŅÁĒ®šł≠ś≠Ę„Ā®„Ā™„āä„ÄĀś¨°ť†Ü„Āč„āČ„ĀĮ„ÄĆ„ā§„É≥„Éč„Éß„É≥ÔľąYun-yeungԾȄÄć„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„āĘ„āł„āĘŚźć„ĀĆšĹŅÁĒ®„Āē„āĆ„āč„Āď„Ā®„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®27ŚŹ∑Ôľą„ÉÜ„É≥„Éď„É≥ÔľČ201727„ÉĽ33W„ÉĽ„Éī„ā£„É≥„āŅ

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź29ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨27ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

12śúą16śó•ť†É„Āę„ÉĀ„É•„Éľ„āĮŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ18śó•„Āę„ĀĮšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀ20śó•9śôā„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀߌÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā20śó•9śôā„ÉĽ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā20śó•17śôāԾȄÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éī„ā£„É≥„āŅÔľąVintaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ21śó•3śôā„Āę„Éü„É≥„ÉÄ„Éä„ā™Ś≥∂„ĀģśĚĪÔľąŚĆóÁ∑Į8.6Śļ¶ŚąÜ„ÉĽśĚĪÁĶĆ130.9Śļ¶ÔľČ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[122][123]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉÜ„É≥„Éď„É≥ÔľąTembinԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ22śó•„Āę„Éü„É≥„ÉÄ„Éä„ā™Ś≥∂„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Āü„āĀ„ÄĀŚźĆŚ≥∂„āíšł≠ŚŅÉ„Āꌧߝõ®„Āę„āą„āčśī™śįī„āĄŚúįśĽĎ„āä„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ÄĀ200šļļšĽ•šłä„ĀĆś≠Ľšļ°„Āó„Āü[124]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ25śó•21śôā„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„ĀģŚćó„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[125]„Äā śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆ„ÄĆŚŹįťĘ®„Äć„Āꌹܝ°ě„Āó„Ā™„Āč„Ā£„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß

ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑Ôľą‚óč‚óčWԾȄĀĮ„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®Ť™ć„āĀ„Āü„āā„Āģ„Āꚼėšłé„Āó„ÄĀŚźĆś©üťĖĘ„āí„ĀĮ„Āė„āĀśĶ∑Ś§Ė„ĀģŚźĄśįóŤĪ°ś©üťĖĘ„ĀßÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„āč„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĆ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āíŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶„ĀĄ„ā茆īŚźą„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āāšĹĶŤ®ė„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑„ĀĆ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„āā„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Āó„Āü„āā„Āģ„ā횼•šłč„ÄĀŚćė„Āę„ÄĆTD„Äć„Ā®Á§ļ„Āô„Äā TD 01WÔľą„āĘ„ā¶„É™„É≥„āįÔľČ

1śúą6śó•„Āę„Éü„É≥„ÉÄ„Éä„ā™Ś≥∂„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéśįóŚúß96W„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ1śúą7śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā7śó•0śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„Āó„Āü„Ā®ÁôļŤ°®„Āó„Āü[126]„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮÁŹĺŚúįśôāťĖď7śó•11śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā7śó•3śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĘ„ā¶„É™„É≥„āįÔľąAuringԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶Áõ£Ť¶Ė„āíťĖčŚßč„Āó„Āü[127]„ÄāŚźĆŚĪÄ„ĀĮ„ÄĀ10śó•ŚćąŚČć„Āę„āĘ„ā¶„É™„É≥„āį„Āģ„āĻ„Éľ„Éę„ÉľśĶ∑šĽėŤŅĎ„Āß„ĀģšĹéŚúߝɮ„Āł„Āģťô朆ľ„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü[128][129]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ11śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęŚĺ©śīĽ„Āô„āč„āā„ÄĀŚźĆśó•9śôā„Āę„ĀĮŚÜć„Ā≥ťô朆ľ„Äā„Āď„ĀÜ„Āó„Ā¶śėáťô朆ľ„āíÁĻį„āäŤŅĒ„Āó„Āü„āĘ„ā¶„É™„É≥„āį„Ā†„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„Āęśėᜆľ„Āó„Ā¶„Āč„āČ„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āģ„Āĺ„ĀĺŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ā퍕ŅťÄ≤„Āó„Āü„Äā16śó•ŚćąŚĺĆ„Āę„ĀĮ„Éõ„Éľ„ÉĀ„Éü„É≥„ĀģŚćó„Āßś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TDÔľą„Éď„ā∑„É≥ÔľČ

2śúą1śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„Āģ„ɧ„ÉÉ„ÉóŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ3śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā3śó•6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮÁŹĺŚúįśôāťĖď3śó•17śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā3śó•9śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éď„ā∑„É≥(Bising)„āíŚĎĹŚźć„Āó„Āü[130]„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„ĀęŚĀúśĽě„Āó„Āü„Éď„ā∑„É≥„ĀĮ„ÄĀ8śó•9śôā„ĀęšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„Äā JMA TD 3

3śúą19śó•ť†É„Āę„Éü„É≥„ÉÄ„Éä„ā™Ś≥∂„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ20śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā20śó•6śôāԾȄĀę„Éú„Éõ„Éľ„ÉęŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„Āó„Āü[131]„Äā21śó•9śôā„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Āģ„Ā°„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęŚĺ©śīĽ„Āô„āč„āā21śôā„Āę„ĀĮŚÜć„Ā≥ś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TD 02WÔľą„āĮ„É™„ā∑„É≥ÔľČ

4śúą11śó•ť†É„ĀęŚĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„āä„ÄĀšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑92W„ā횼ėšłé„Āē„āĆ„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀšłÄśôāÁöĄ„ĀęšłćśėéÁě≠„Āę„Ā™„āč„āā13śó•9śôā„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄāāŚźĆśó•„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā14śó•ŚćąŚĺĆ„Āę„ĀĮJTWC„ĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑02W„ā횼ėÁē™„ÄĀ„Āĺ„Āü„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄāā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĮ„É™„ā∑„É≥ÔľąCrisingԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„āíś®™śĖ≠„Āó„ÄĀ„āĽ„ÉĖŚ≥∂„Āęśī™śįī„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„Äā„Āď„āĆ„Āę„āą„āä17śó•śúĚ„Āĺ„Āß„ĀęŚįĎ„Ā™„ĀŹ„Ā®„āā10Śźć„Āģś≠Ľšļ°„ĀĆÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[132]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„ĀęťĀĒ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ20śó•„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 7

6śúą29śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā29śó•0śôāԾȄÄĀś≤ĖÁłĄśú¨Ś≥∂„ĀģŚćó„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü[133][134]„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āí„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®ŚĆóšłä„Āó„Āü„ÄāÁõīśé•„ĀģŚĹĪťüŅ„ĀĮŚįĎ„Ā™„Āč„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀśöĖśĻŅśįó„ĀģŚĹĪťüŅ„ĀßśĘÖťõ®ŚČćÁ∑ö„ĀĆśīĽÁôļŚĆĖ„Āó„ÄĀŤ•Ņśó•śú¨„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęŚĪÄŚúįÁöĄ„ĀęśŅÄ„Āó„ĀĄťõ®„ĀĆťôć„āä„ÄĀÁČĻ„Āęťē∑ŚīéÁúĆŚ£ĪŚ≤źŚłāŤä¶Ťĺļ„Āß„ĀĮ24śôāťĖďťôćśįīťáŹ„ĀĆŤ¶≥śł¨ŚŹ≤šłä1šĹć„Āģ432.5mm„ĀęťĀĒ„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŤ®ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™Ś§ßťõ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[135]„Äā JMA TD 9

7śúą4śó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā4śó•0śôāԾȄÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü[136]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ7śó•15śôā„ĀęšłćśėéÁě≠„Āę„Ā™„Ā£„Āü[137]„ĀĆ„ÄĀ„Āď„ĀģÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģśöĖśĻŅśįó„ĀĮšĻĚŚ∑ěŚĆóťÉ®„Āß„ĀģŤĪ™ťõ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ĀüšłÄŚõ†„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā JMA TD 10

7śúą11śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•6śôāԾȄĀęŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüśôģťÄö„ĀģšĹéśįóŚúß[138]„ĀĆ„ÄĀ13śó•15śôāšĽ•ťôćÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®Ťß£śěź„Āē„āĆ„Āü[139]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮŚĆóśĚĪťÄ≤„Āó„ÄĀ16śó•15śôā„Āęśó•śú¨„ĀģśĚĪ„ĀßšłćśėéÁě≠„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā JMA TD 17

7śúą26śó•3śôā„ÄĀ„ā¶„āß„Éľ„āĮŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü[140]„Äā29śó•21śôā„ĀęśôģťÄö„ĀģšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā JMA TD 23

8śúą26śó•3śôā„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„Āü[141]„Äā27śó•3śôā„Āę„ĀĮšłćśėéÁě≠„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā TD 22WÔľą„Éä„É≥„ÉČÔľČ

9śúą19śó•ť†É„Āę„āį„āʄɆŚĎ®Ťĺļ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ23śó•9śôā„Āę„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂Ť•ŅśĖĻ„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āęśėᜆľ„ÄāŚźĆśó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā23śó•17śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éä„É≥„ÉČÔľąNandoԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„ÄĀ24śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā23śó•15śôāԾȄĀꌟąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑22W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā9śúą25śó•„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚźĆśó•„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā

TD 23W

10śúą5śó•ť†É„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ7śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü[142]„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ8śó•19śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā8śó•10śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā8śó•„Āę„ĀĮ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Āęšłäťôł„Āó„Ā¶Śćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āł„Ā®ťÄ≤„āď„Ā†„ÄāJTWC„ĀĮ9śó•„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑23W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāśįóŤĪ°ŚļĀ„āā„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ŚźĆśó•„Āę„ĀĮŚŹįťĘ®śÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀģŚčĘŚäõ„Āę„ĀĮŤá≥„āČ„Āö„ÄĀ10śó•9śôā„Āę„ĀĮ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āģ„ÉŹ„ÉÜ„ā£„É≥ÁúĀšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„Āď„Ā®„ĀßśÉÖŚ†Ī„ĀģÁôļŤ°®„āíś≠Ę„āĀ„Āü„Äā TD 26W

Śćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéśįóŚúß94W„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ10śúą18śó•17śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•8śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā19śó•3śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•18śôāԾȄĀęJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑26W„ā횼ėÁē™„Āó„ÄĀšļąŚ†Ī„āíťĖčŚßč„Āó„Āü„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀ19śó•15śôāśôāÁāĻ„ĀßśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮšĹéŚúߝɮ„Āę„Āô„āČŚąÜť°ě„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āü[143]„ÄāJTWC„āā19śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•9śôāԾȄĀę„ĀĮśúÄÁĶāŤ≠¶Ś†Ī„āíÁôļ„Āó„Āü„Äā TD 29W

10śúą29śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ30śó•21śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ31śó•10śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā31śó•1śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀÁôļťĀĒ„ĀĮŤ¶čŤĺľ„āĀ„Ā™„ĀĄ„Ā®„Āó„Ā¶2śó•7śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•22śôā30ŚąÜԾȄĀꌏĖ„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā „ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ4śó•„Āę„ĀĮśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģŚ§©śįóŚõ≥„Āč„āČÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģŤ°®Á§ļ„ĀĮś∂ą„Āą„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ„Āč„Ā™„āäšłćśėéÁě≠„Āę„Ā™„Ā£„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀJTWC„ĀĮ5śó•16śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā5śó•7śôā30ŚąÜԾȄĀęŚÜć„Ā≥TCFA„āíÁôļ„Āó„ÄĀ6śó•„Āę„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑29W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģśôāÁāĻ„Āß29W„ĀĮ„āŅ„ā§„É©„É≥„ÉČśĻĺ„ĀęŚ≠ėŚú®„Āó„Āü„Äā7śó•21śôā„Āę„ĀĮśĚĪÁĶĆ100Śļ¶Á∑ö„āą„ā䍕Ņ„Āģ„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģŤ¶≥śł¨ŚĮĺŤĪ°ŚüüŚ§Ė„ĀęŚáļ„Āüś®°śßė„Äā JMA TD 43‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź30ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨1ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

12śúą30śó•„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Āę„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚĻī„āíŤ∑®„ĀĄ„Āß2018ŚĻī1śúą1śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā1śó•17śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĘ„ā¨„Éą„É≥ ÔľąAgatonԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„ÄĀŚźĆśó•22śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•13śôā30ŚąÜԾȄĀꌟąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀJTWC„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑01W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā01W„ĀĮ3śó•9śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į10Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ116Śļ¶5ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[144][145]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éú„É©„Éī„āß„É≥ÔľąBolavenԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„Ā®„Āó„Ā¶ÁôļÁĒü„Āó„Āü„Āģ„ĀĮ2018ŚĻī„Ā™„Āģ„Āß„ÄĀśú¨Ť®ėšļč„Āß„ĀĮŚŹįťĘ®„Āꌟę„āĀ„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ„Äā ŚźĄŚŹįťĘ®„ÉĽÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌźć ť†ÜÁē™„ĀĮ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĄɆ„ɨ„ā§„Äć„ĀĆ1„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[146]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęŚÖ•„Ā£„Āü„Ā®„Āć„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĆŚĎĹŚźć„Āô„āč„āā„Āģ[147]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀŚŹįťĘ®13ŚŹ∑„Āģ„ÉŹ„ÉąÔľąHatoԾȄāĄŚŹįťĘ®26ŚŹ∑„Āģ„āę„ā§„āŅ„āĮÔľąKai-takԾȄÄĀŚŹįťĘ®27ŚŹ∑„Āģ„ÉÜ„É≥„Éď„É≥ÔľąTembinԾȄĀĮŚ§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„āíšłé„Āą„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„āí„āā„Ā£„Ā¶ŚľēťÄÄ„Ā®„Ā™„āč„Äā4Ś∑°ÁõģšĽ•ťôć„ĀĮśĖį„Āó„ĀĄ„āĘ„āł„āĘŚźć„ɧ„Éě„Éć„ā≥ÔľąYamanekoԾȄÄĀ„ā§„É≥„Éč„Éß„É≥ÔľąYun-yeungԾȄÄĀ„ā≥„ā§„ÉĆÔľąKoinuԾȄĀę„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆŚ§Čśõī„Āē„āĆ„āč„Äā ‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚŹįťĘ® ¬ß ŚŹįťĘ®„ĀģŚĎĹŚźć„Äć„ā팏āÁÖß

ŚźĄÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģŚĹĪťüŅ

Ś§ĖťÉ®„É™„É≥„āĮ

ŤĄöś≥®ŚáļŚÖł

ÁĘļŚģöŚÄ§

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia