2019ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®

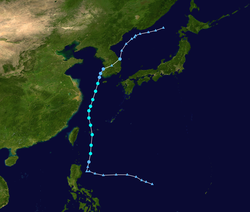

2019ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®Ôľą2019„Ā≠„āď„Āģ„Āü„ĀĄ„ĀĶ„ĀÜ„ÄĀŚ§™ŚĻ≥śīčŚĆóŤ•ŅťÉ®ŚŹä„Ā≥Śćó„ā∑„ÉäśĶ∑[ś≥® 1]„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßԾȄĀģ„Éá„Éľ„āŅ„Äā„Éá„Éľ„āŅ„ĀĮŚüļśú¨ÁöĄ„Āęśó•śú¨„ĀģśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģśÉÖŚ†Ī„ĀęŚüļ„Ā•„Āć„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄšłÄťÉ®„Āģ„āā„Āģ„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„Éľ (JTWC) „Āģ„ĀŅ„Āęśč†„āč„Äā „Āď„ĀģŚĻī„ÄĀśó•śú¨„Āß„ĀĮŚĻ≥śąź„Āč„āČšĽ§ŚíĆ„Āł„ĀģśĒĻŚÖÉ„ĀĆŤ°Ć„āŹ„āĆ„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ5śúą1śó•0śôāÔľąśó•śú¨śôāťĖďԾȄĀĺ„Āß„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®1ŚŹ∑„Ā®2ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź31ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨‚ó茏∑„Äć„Āß„ÄĀ„ĀĚ„āĆšĽ•ťôć„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®3ŚŹ∑„Āč„āČ„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨‚ó茏∑„Äć„Āߍ°®Ť®ė„Āô„āč[1]„ÄāŚŹįťĘ®Áē™ŚŹ∑„ĀĮśĒĻŚÖÉ„ĀęťĖĘ„āŹ„āČ„ĀöŚĻ≥śąź31ŚĻī„Āč„āČ„ĀģÁ∂ö„ĀćÁē™ŚŹ∑„Ā®„Āô„āč„Äā 2019ŚĻī„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀŚĻ≥ŚĻī„Āģ25.6ŚÄč„āą„āä„āāŚ§ö„ĀĄ29ŚÄč„Ā†„Ā£„Āü[2]„Äāśó•śú¨„Āß„ĀģŚĹĪťüŅ„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ĀĮ„ÄĀśé•ŤŅĎśēį„ĀĮŚĻ≥ŚĻī„Āģ11.4ŚÄč„āą„ā䌧ö„ĀĄ15ŚÄčÔľąÁĶĪŤ®ąŚŹ≤šłä7šĹćԾȄÄĀśó•śú¨śú¨Śúü„Āł„Āģšłäťôłśēį„ĀĮŚĻ≥ŚĻī„Āģ2.7ŚÄč„āą„ā䌧ö„ĀĄ5ŚÄčÔľą6ŚŹ∑„ÄĀ8ŚŹ∑„ÄĀ10ŚŹ∑„ÄĀ15ŚŹ∑„ÄĀ19ŚŹ∑„ĀĆšłäťôł„ÉĽÁĶĪŤ®ąŚŹ≤šłä5šĹćԾȄĀ®„ÄĀÁôļÁĒüśēį„Ā®śó•śú¨„Āł„Āģśé•ŤŅĎ„ÉĽšłäťôłśēį„ĀĆ„ĀĄ„Āö„āĆ„āāŚĻ≥ŚĻī„āíšłäŚõě„Ā£„Āü[2]„Äā 2018ŚĻī12śúą31śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆŚĻī„āíŤ∑®„ĀĄ„Āߌ≠ėŚú®„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ1951ŚĻī„ĀģÁĶĪŤ®ąťĖčŚß蚼•śĚ•ŚąĚ„āĀ„Ā¶1śúą1śó•„ĀꌏįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[3]„Äā„Āó„Āč„Āó„ÄĀšłÄŚĻī„ĀßśĶ∑śįīśł©„ĀĆśúÄ„āāšĹé„ĀŹŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒü„ĀĆŚįĎ„Ā™„ĀĄ„Āģ„ĀĮ2śúą„Āß„Āā„āč„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ2018ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®„ā∑„Éľ„āļ„É≥„ĀģŚĽ∂ťē∑„Āß„Āā„āč„Ā®ŤÄÉ„Āą„āČ„āĆ„āč„Äā„ĀĚ„ĀģŚŹįťĘ®1ŚŹ∑„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀÁīĄ21ŚĻīÔľą21ŚĻī„Ā®2„É∂śúąÔľČ„Ā∂„āä„Ā®„Ā™„āčŤ∂äŚĘÉ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„É≥„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[4][5]„Äā2śúą20śó•„ĀęÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®2ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļťĀĒ„Āó„Āę„ĀŹ„ĀĄ2śúą„Āę„ÉŹ„ā§„Éö„Éľ„āĻ„ĀßÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ2śúą„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ1951ŚĻī„ĀģÁĶĪŤ®ąťĖčŚß蚼•śĚ•ŚąĚ„āĀ„Ā¶„ÄĆÁĆõÁÉą„Ā™„ÄćŚčĘŚäõ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü[6]„Äā 7śúąśúꝆɄĀč„āČŚŹįťĘ®„ĀģśīĽŚčē„ĀĆśīĽÁôļ„Āę„Ā™„āä„ÄĀ7śúą26śó•„Āč„āČ8śúą6śó•„Āĺ„Āß„Āģ12śó•ťĖď„Āę5ŚÄč„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŤ®ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™„Éö„Éľ„āĻ„ĀߌŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āć„ÄĀ8śúą6śó•15śôā„Āč„āČŚźĆśúą7śó•9śôā„Āĺ„Āß„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀĆŚźĆśôā„Āę3„Ā§Ś≠ėŚú®„Āó„Ā¶„ĀĄ„ĀüÔľą8„ÉĽ9„ÉĽ10ŚŹ∑ԾȄÄā9śúąšĽ•ťôć„āāšĺčŚĻīťÄö„āäŚĮĺśĶĀśīĽŚčē„ĀĆśīĽÁôļ„Ā™Áä∂ś≥Ā„ĀĆÁ∂ö„Āć„ÄĀ9śúą„Āę„ĀĮ6ŚÄč„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„ÄĀ11śúąšłčśó¨ť†É„Āĺ„Āß„ĀĽ„Āľ1ťÄĪťĖď„Āę1ŚÄ蚼•šłä„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āčÁä∂śÖč„ĀĆÁ∂ö„ĀĄ„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ11śúą„ĀģŚŹįťĘ®ÁôļÁĒüśēį„ĀĮ6ŚÄč„Ā®„Ā™„āä„ÄĀÁĶĪŤ®ąŚŹ≤šłäśúÄŚ§ö„āŅ„ā§„ĀģŤ®ėťĆ≤„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[2]„Äā „ĀĚ„Āģ„ĀÜ„Ā°„ÄĀśó•śú¨„ĀęŚĹĪťüŅ„ā팏ä„Āľ„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„ĀĮ7śúąśúę„ĀꌟĄŚúį„ĀģŤäĪÁĀꌧߚľö„ĀęŚĹĪťüŅ„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ĀüŚŹįťĘ®6ŚŹ∑„āĄ[7]„ÄĀŚģģŚīéÁúĆ„āĄŚ§ßŚąÜÁúĆ„ĀęśöīťĘ®„āĄŚ§ßťõ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ĀüŚŹįťĘ®8ŚŹ∑[8][9]„ÄĀ2ŚĻīśĆĮ„āä„Āę„ÄĆŤ∂ÖŚ§ßŚěč„Äć„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ29ŚĻī„Ā∂„āä„ĀģŚļÉŚ≥∂ÁúĆšłäťôł„Ā™„Ā©„ĀģŤ®ėťĆ≤„āíśģč„Āó„ÄĀŤ•Ņśó•śú¨„Āꌧ߄Āć„Ā™ŚĹĪťüŅ„āíšłé„Āą„ĀüŚŹįťĘ®10ŚŹ∑[10][11]„ÄĀ9śúą„ĀęŚćÉŤĎČÁúĆ„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęśöīťĘ®„ĀģŤĘęŚģ≥„āíšłé„Āą„ÄĀťĖĘśĚĪŚŹ≤šłäśúÄŚľ∑„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„āāŚĎľ„Āį„āĆ„ĀüŚŹįťĘ®15ŚŹ∑[12]„ÄĀŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„Ā™„Ā©„ĀĆśĆô„Āí„āČ„āĆ„āč„Äā ÁČĻ„ĀęŤĘęŚģ≥„ĀģŚ§ß„Āć„Āč„Ā£„ĀüŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„ĀĮ„ÄĀśĚĪśó•śú¨„Āä„āą„Ā≥śĚĪŚĆóŚúįśĖĻ[ś≥® 2]„ĀģŚļÉÁĮĄŚõ≤„ĀꍮėťĆ≤ÁöĄ„Ā™ŤĪ™ťõ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ÄĀŚ§öśĎ©Ś∑Ě„āĄŚćÉśõ≤Ś∑Ě„ÄĀťėŅś≠¶ťöąŚ∑Ě„Ā®„ĀĄ„Ā£„ĀüšłĽŤ¶Āś≤≥Ś∑Ě„ĀģśįĺśŅę„ÉĽŚ†§ťė≤śĪļŚ£ä„ā팾ē„ĀćŤĶ∑„Āď„Āó„Āü„ÄāšłÄťÄ£„ĀģŤĪ™ťõ®„ĀĮ13ťÉĹÁúĆ„ā팧ߝõ®ÁČĻŚą•Ť≠¶Ś†Ī„ĀģÁôļŤ°®ŚĮĺŤĪ°„Āę„ÄĀ„Āĺ„Āü7ÁúĆ71ś≤≥Ś∑Ě128ÁģáśČÄ[13]„ā팆§ťė≤śĪļŚ£ä„ĀęŤá≥„āČ„Āó„āĀ„ÄĀŚČćŚĻī„Āģ2018ŚĻīÔľąŚĻ≥śąź30ŚĻīԾȄĀęśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆŚģö„āĀ„Āü„ÄĆŚŹįťĘ®„ĀģŚźćÁßį„āíŚģö„āĀ„āčŚüļśļĖ[14]„Äć„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶śĶłśįīŚģ∂ŚĪčśēį„ĀƜ̰šĽ∂„ĀęÁõłŚĹď„Āô„ā荶čŤĺľ„ĀŅ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ1977ŚĻīÔľąśė≠ŚíĆ52ŚĻīÔľČ9śúą„Āģś≤ĖśįłŤČĮťÉ®ŚŹįťĘ®šĽ•śĚ•„ÄĀ42ŚĻī1„Āčśúą„Ā∂„āä„ĀęŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„ā荶čťÄö„Āó„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[15]„ÄāśĒŅŚļú„ĀĮ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀśŅÄÁĒöÁĀĹŚģ≥„ÄĀÁČĻŚģöťĚ쌳łÁĀĹŚģ≥„ÄĀŚ§ßŤ¶Źś®°ÁĀĹŚģ≥Śĺ©Ťąąś≥ē„ĀģťĚ쌳łÁĀĹŚģ≥„ÄĀ„Āē„āČ„Āę„ĀĮśĚĪśó•śú¨Ś§ßťúáÁĀĹ„āí„āāŤ∂Ö„Āą„āčśēį„ĀģŤá™ś≤ĽšĹď„ĀęÁĀĹŚģ≥śēĎŚä©ś≥ē„āíťĀ©ÁĒ®„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀś•Ķ„āĀ„Ā¶Áēįšĺč„Ā™šļčśÖč„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā 2020ŚĻī2śúą19śó•„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮÁõīŚĺĆ„Āč„āČŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„ā荶čťÄö„Āó„ĀģÁęč„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀüŚŹįťĘ®19ŚŹ∑[16]„ĀęŚä†„Āą„ÄĀŚŹįťĘ®15ŚŹ∑„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„āāŚĎĹŚźć„ā퍰ƄĀĄ„ÄĀŚŹįťĘ®15ŚŹ∑„āí„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīśąŅÁ∑ŹŚćäŚ≥∂ŚŹįťĘ®„Äć„ÄĀŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„āí„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīśĚĪśó•śú¨ŚŹįťĘ®„Äć„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü[17][18]„ÄāŚČćŤŅį„ĀģťÄö„āäśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆŚŹįťĘ®„ĀģŚĎĹŚźć„ā퍰ƄĀ£„Āü„Āģ„ĀĮÁīĄ42ŚĻī„Ā∂„āä„Āß„Āā„āä„ÄĀ„Āē„āČ„ĀꌟƄĀėŚĻī„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Āü2„Ā§„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆŚźĆŚļĀ„Āę„āą„āäŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Āģ„ĀĮ„ÄĀšľäŚčĘśĻ匏įťĘ®„Āä„āą„Ā≥ŚģģŚŹ§Ś≥∂ŚŹįťĘ®„ĀģŤ•≤śĚ•„Āó„Āü1959ŚĻīšĽ•śĚ•„ÄĀÁīĄ60ŚĻī„Ā∂„āä„Āģ„Āď„Ā®„Āß„Āā„Ā£„Āü„Äā  ŚŹįťĘ®„Āģśó•śú¨śé•ŤŅĎśēį

ŚŹįťĘ®„Āģśó•śú¨šłäťôłśēį

śúąŚą•„ĀģŚŹįťĘ®ÁôļÁĒüśēį

ŚźĄÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģśīĽŚčēśôāśúü „ÄĆŚŹįťĘ®„Äć„Āꌹܝ°ě„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āčÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌŹįťĘ®1ŚŹ∑Ôľą„ÉĎ„ÉĖ„Éľ„āĮÔľČ201901„ÉĽ36W

2018ŚĻī12śúą30śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ31śó•5śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā30śó•20śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāšĹéŚúߝɮ„ĀĮ31śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀJTWC„ĀĮ31śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā31śó•9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑36W[ś≥® 3]„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ36W„ĀĮŚĻī„āíŤ∑®„ĀĄ„Ā†2019ŚĻī1śúą1śó•15śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į6Śļ¶20ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ109Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[19]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉĎ„ÉĖ„Éľ„āĮÔľąPabukԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā1śúą1śó•„ĀꌏįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āô„āč„Āģ„ĀĮ1951ŚĻī„ĀģÁĶĪŤ®ąťĖčŚß蚼•ťô挹̄āĀ„Ā¶„Āß„Āā„āä[20]„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮšłÄŚĻī„Āģšł≠„Āß„ĀģÁôļÁĒüśó•śôā„ĀĆÔľąÁĶĪŤ®ąťĖčŚß蚼•ťôćԾȜúÄ„āāśó©„ĀĄ„āā„Āģ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[21][3]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„āĄ„āĄÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ„āŅ„ā§„É©„É≥„ÉČśĻĺ„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„Āģ„Ā°„ÄĀ4śó•21śôāť†É„Āę„āŅ„ā§ŚćóťÉ®„Āģ„āĮ„É©ŚúįŚ≥°„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ5śó•0śôāŚČć„ĀęśĚĪÁĶĆ100Śļ¶Á∑ö„āíťÄöťĀé„Āó„Ā¶śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģŤ¶≥śł¨ÁĮĄŚõ≤Ś§Ė„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ÄĀŚŹįťĘ®„Āč„āČ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„É≥„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĆśĚĪÁĶĆ100Śļ¶Á∑ö„āíťÄöťĀé„Āó„Ā¶„āĶ„ā§„āĮ„É≠„É≥„Āę„Ā™„āč„Āģ„ĀĮ„ÄĀ1997ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®26ŚŹ∑šĽ•śĚ•ÁīĄ21ŚĻī„Ā∂„āä„Āß„Āā„āč[4][5][22][ś≥® 4]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀśĚĪÁĶĆ100Śļ¶Á∑ö„āíťÄöťĀé„Āó„ĀüÁõīŚĺĆ„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĮJTWC„ĀĮśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü50ktÔľąÁīĄ25m/sԾȄÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü23m/s„Ā®Ťß£śěź„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā„ĀĚ„āĆ„Āęšľī„ĀĄ„ÄĀ„ā§„É≥„ÉČśįóŤĪ°ŚĪÄÔľąIMDԾȄĀę„Ā¶„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü45ktÔľąÁīĄ23m/sԾȄĀģ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„Éč„ÉÉ„āĮ„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„Ɇ„Ā®Ťß£śěź„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[ś≥® 5]„Äā IMD„ĀĮ„ÄĀ1śúą7śó•ŚćąŚČć3śôā„Āę„ÄĀ„āĘ„É≥„ÉÄ„Éě„É≥ŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀģŚĆóÁ∑Į13Śļ¶10ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ92Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÔľą„Éá„Éó„ɨ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥ԾȄĀęťô朆ľ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāÔľą„Āü„Ā†„Āó„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„Ā®ŚąÜť°ě„ĀĆťĀē„ĀĄ„ÄĀ„Éá„ā£„Éľ„Éó„ÉĽ„Éá„Éó„ɨ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„Ā®„ĀĄ„ĀÜťöéÁīö„āíť£õ„Āį„Āó„Ā¶„ĀģŤ°įťÄÄ„Ā®„Ā™„Ā£„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāԾȄĀ™„Āä„ÄĀ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„Éč„ÉÉ„āĮ„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„Ɇ„ÉĽ„ÉĎ„ÉĖ„Éľ„āĮÔľą„āĶ„ā§„āĮ„É≠„É≥ԾȄĀ®„Āó„Ā¶„ĀģŚĮŅŚĎĹ„ĀĮ51śôāťĖď„Āß„Āā„Ā£„Āü„Äā

ŚŹįťĘ®2ŚŹ∑Ôľą„ā¶„Éľ„ÉÜ„ā£„ÉÉ„ÉóÔľČ201902„ÉĽ02W„ÉĽ„Éô„ÉÜ„ā£

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚĻ≥śąź31ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨2ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

2śúą16śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ18śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāšĹéŚúߝɮ„ĀĮ19śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀJTWC„ĀĮ19śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑02W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ02W„ĀĮ20śó•3śôā„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂„ĀģŚĆóÁ∑Į5Śļ¶05ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ155Śļ¶05ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[23][24]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ā¶„Éľ„ÉÜ„ā£„ÉÉ„ÉóÔľąWutipԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮŚąĚ„āĀ„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ā퍕ŅŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČŚįĎ„Āó„Āö„Ā§ÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ23śó•„Āę„ĀĮ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ23śó•15śôā„Āč„āČ21śôā„Āĺ„Āß„Āģ6śôāťĖď„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ25hPašĹéšłč„Āô„āčśÄ•ÁôļťĀĒ„āí„Āó„ÄĀ„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß925hPa„Ā®2śúą„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆśúÄ„āāšĹé„ĀĄŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[25]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚŹįťĘ®„ĀĮťÄüŚļ¶„ā퍟ńĀ®„Āó„ÄĀ24śó•„Āę„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀĮšłÄśó¶ŚčĘŚäõ„ā퍟ńĀ®„Āó„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀ25śó•„Āę„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀĮŚÜćÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ25śó•15śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆÁĆõÁÉą„Ā™„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀšł≠ŚŅÉśįóŚúß„āā915hPa„Āę„Āĺ„ĀßšĹéšłč„Āó„Āü„Äā2śúąšł≠„ĀꌏįťĘ®„ĀĆÁĆõÁÉą„Ā™ŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„āč„Āģ„ĀĮśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„Āģ„Éá„Éľ„āŅ„ĀĆ„Āā„āč1977ŚĻīšĽ•ťôć„Āß„ĀĮŚąĚ„āĀ„Ā¶„Āß„Āā„āč„ĀÜ„Āą„ÄĀŚČćŤŅį„Āó„Āü„āą„ĀÜ„Āę1951ŚĻī„ĀģÁĶĪŤ®ąťĖčŚß蚼•śĚ•„Āß„ĀĮ2śúą„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆśúÄ„āāšĹé„ĀĄŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[6][26][27]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĮ26śó•„ĀģŚ§ú„Āč„āȜĕśŅÄ„ĀꌾĪ„Āĺ„āä„ÄĀ28śó•15śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į18Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ135Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[28]„Äā ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌾĪ„Āĺ„Ā£„ĀüÁõīŚĺĆ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀģÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ28śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā28śó•17śôāԾȄĀęPAGASA„Āę„Ā¶„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éô„ÉÜ„ā£ÔľąBettyԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā šļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÄĀ2śúą23śó•„Āč„āČ„Āģ1ŚõěÁõģ„Āģ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĮ920hPa„ÉĽ55m/s„Āģ„ÄĆÁĆõÁÉą„Ā™„ÄćŚčĘŚäõ„Āęśėᜆľ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ25śó•„Āč„āČ„Āģ2ŚõěÁõģ„Āģ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĆ935hPa„ÉĽ50m/s„Āģ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Āęťô朆ľ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč[29]„Äā ŚĻ≥śąź„Āč„āČšĽ§ŚíĆ„ĀęśĒĻŚÖÉ„Āē„āĆ„āčÁõīŚČć„Āģ4śúą30śó•21śôā„Āĺ„Āß„ĀęśĖį„Āü„Ā™ŚŹįťĘ®„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Ā™„Āč„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĆŚĻ≥śąźśôāšĽ£śúÄŚĺĆ„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®3ŚŹ∑Ôľą„āĽ„Éľ„ÉĎ„ÉÉ„ÉąÔľČ201903„ÉĽ„ÉČ„ÉČ„É≥

6śúą17śó•21śôā„Āę„ɧ„ÉÉ„ÉóŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Äā25śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā25śó•17śôāԾȄĀę„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉČ„ÉČ„É≥ÔľąDodongԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ25śó•11śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā25śó•2śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ27śó•10śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā27śó•1śôāԾȄĀꌏĖ„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ27śó•18śôā„ĀęŚģ§śąłŚ≤¨ś≤Ė„ĀģŚĆóÁ∑Į31Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ133Śļ¶35ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[30][31]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āĽ„Éľ„ÉĎ„ÉÉ„ÉąÔľąSepatԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮśú¨Ś∑ě„ĀģŚćó„āíśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ28śó•15śôā„Āęśó•śú¨„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į36Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ147Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[32][33]„Äā„Ā™„Āä„ÄĀJTWC„ĀĮ„Āď„ĀģšĹéśįóŚúß„ā팏įťĘ®Ôľą„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„ɆԾȄĀß„ĀĮ„Ā™„ĀŹ„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü40ktÔľąÁīĄ20m/sԾȄĀģšļúÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÔľą„āĶ„ÉĖ„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„ɆԾȄĀ®Ťß£śěź„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā „Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀÁ߼ŚčēťÄüŚļ¶„ĀģťÄü„ĀĄťüčťßĄŚ§©ŚŹįťĘ®„Āß„Āā„āä[34]„ÄĀŚĻ≥ŚĚáťÄüŚļ¶ÔľąśôāťÄüԾȄĀĆÁĶĪŤ®ąŚŹ≤šłä3Áē™Áõģ„ĀęťÄü„ĀĄŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®4ŚŹ∑Ôľą„Ɇ„Éľ„É≥ÔľČ201904„ÉĽ05W

6śúą30śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ7śúą1śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ7śúą2śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ2śó•21śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į18Śļ¶55ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ111Śļ¶30ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[35][36]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Ɇ„Éľ„É≥ÔľąMunԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāÁôļÁĒüśôāÁāĻ„Āß„ÄĆŚ§ßŚěč„Äć„ĀģŚŹįťĘ®„Āß„Āā„Ā£„Āü„ÄāJTWC„ĀĮšłÄŚļ¶„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄā팏Ė„āäś∂ą„Āó„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀŚĺĆ„Āę„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„Ɇ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶4śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā3śó•21śôāԾȄĀę„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑05W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ3śó•ť†É„ĀęśĶ∑ŚćóŚ≥∂„ÄĀ4śó•ť†É„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āģ„āŅ„ā§„Éď„É≥ÁúĀšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀ4śó•12śôā„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„ĀģŚĆóÁ∑Į21Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ106Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[37]„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ5śó•3śôā„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®5ŚŹ∑Ôľą„ÉÄ„Éä„āĻÔľČ201905„ÉĽ06W„ÉĽ„Éē„ā°„Éę„ā≥„É≥

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨5ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

7śúą11śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ14śó•9śôā„Āę„ɧ„ÉÉ„ÉóŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā15śó•6śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā15śó•5śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éē„ā°„Éę„ā≥„É≥ÔľąFalconԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ16śó•7śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā15śó•22śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ16śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā16śó•9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑06W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā06W„ĀĮ16śó•15śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶05ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ125Śļ¶40ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[38][39]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉÄ„Éä„āĻÔľąDanasԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮ17śó•15śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆŚ§ßŚěč„Äć„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚįĎ„Āó„Āö„Ā§ÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŚĆóšłä„Āó„ÄĀ18śó•śėľť†É„Āę„ĀĮÁü≥Śě£Ś≥∂šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āē„āČ„ĀęśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„ÄĀŚŹįťĘ®„Āę„āą„āčŚćóŤ•Ņ„ĀģśĻŅ„Ā£„ĀüÁ©ļśįó„Ā®Ś§™ŚĻ≥śīčťęėśįóŚúß„Āę„āą„āčŚćóśĚĪ„ĀģśĻŅ„Ā£„ĀüÁ©ļśįó„ĀĆšĻĚŚ∑욼ėŤŅĎ„ĀߌźąśĶĀ„Āó[40]„ÄĀ„ĀĚ„āĆ„Āę„āą„Ā£„Ā¶Á∑öÁä∂ťôćśįīŚłĮ„ĀĆŚĹĘśąź„Āē„āĆ„Ā¶šĻĚŚ∑ě„āíšł≠ŚŅÉ„Āꌧߝõ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀťē∑ŚīéÁúĆ„ĀģšļĒŚ≥∂ŚąóŚ≥∂„Ā®ŚĮ坶¨„Āß„ĀĮ20śó•„Āꌧߝõ®ÁČĻŚą•Ť≠¶Ś†Ī„ĀĆÁôļŤ°®„Āē„āĆ„Āü[41]„Äā20śó•21śôāť†É„Āę„ĀĮťüďŚõĹ„ĀģŚÖ®ÁĺÖŚĆóťĀėŤŅĎ„Āęšłäťôł„ÄĀ21śó•21śôā„Āęśó•śú¨śĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į40Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ130Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[42]„Äā ŚŹįťĘ®6ŚŹ∑Ôľą„Éä„Éľ„É™„ÉľÔľČ201906„ÉĽ07W

7śúą24śó•6śôā„Āęś≤Ė„Ééť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ24śó•17śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā24śó•8śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ25śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā25śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑07W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā07W„ĀĮ26śó•9śôā„ĀęśĹģŚ≤¨„ĀģŚćóŚćóśĚĪÁīĄ430„ā≠„É≠„ĀģŚĆóÁ∑Į29Śļ¶50ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ137Śļ¶05ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[43][44]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éä„Éľ„É™„ÉľÔľąNariԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮśó•śú¨ŤŅĎśĶ∑„āí„ĀĚ„Āģ„Āĺ„ĀĺŚĆóšłä„Āó„ÄĀÁôļÁĒü„Āč„āČ1śó•„āāÁĶĆ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Ā™„ĀĄ27śó•7śôāť†É„Āę„ĀĮšłČťáćÁúĆŚćóťÉ®„Āęšłäťôł„Āó„Āü[45][46]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęŚ≤źťėúÁúĆ„ĀģŚĆóÁ∑Į36Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ137Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[47][48]„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ28śó•9śôā„Āęśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā „Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀ7śúąśúę„ĀꌟĄŚúį„ĀģŤäĪÁĀꌧߚľö„ĀęŚĹĪťüŅ„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„Äā „Āĺ„Āü„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀšĽ§ŚíĆśôāšĽ£„Āę„Ā™„Ā£„Ā¶„Āč„āČŚąĚ„āĀ„Ā¶śó•śú¨„Āęšłäťôł„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[49]„ÄāŚĻ≥śąźśôāšĽ£„Āꌹ̄āĀ„Ā¶śó•śú¨„Āęšłäťôł„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„ĀĮ„ÄĀ1989ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®6ŚŹ∑„Āß„Āā„Ā£„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀšĽ§ŚíĆŚąĚšłäťôłŚŹįťĘ®„Ā®ŚĻ≥śąźŚąĚšłäťôłŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĄ„Āö„āĆ„āā„ÄĆŚŹįťĘ®6ŚŹ∑„Äć„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[49]„Äā„Āē„āČ„Āę„ÄĀ„Āď„āĆ„āČ2„Ā§„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĄ„Āö„āĆ„āāśĚĪśĶ∑ŚúįśĖĻ„Āꌧߝõ®„āíťôć„āČ„Āõ„Āü„Ā®„ĀĄ„ĀÜ„ÄĀŚŹįťĘ®Áē™ŚŹ∑„ĀĆŚźĆ„Āė„Āď„Ā®šĽ•Ś§Ė„ĀģŚÖĪťÄöÁāĻ„āā„Āā„āč[49]„Äā ŚŹįťĘ®7ŚŹ∑Ôľą„ā¶„ā£„ÉĎ„ÉľÔľČ201907„ÉĽ08W

7śúą29śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ30śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ30śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā29śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ31śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā30śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑08W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā08W„ĀĮ31śó•9śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑ŚĆóťÉ®„ĀģŚĆóÁ∑Į18Śļ¶30ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ113Śļ¶25ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[50][51][ÁĘļ 1]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ā¶„ā£„ÉĎ„ÉľÔľąWiphaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®„Āó„ĀüťÄüŚļ¶„Āߍ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ8śúą1śó•ť†É„ĀęśĶ∑ŚćóŚ≥∂šĽėŤŅĎ„Āęśé•ŤŅĎ„ÄĀšł≠ŚõĹŚļÉśĚĪÁúĀśĻõśĪüŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āē„āČ„ĀꍕŅťÄ≤„Āó„ÄĀ3śó•„Āę„ĀĮ„Éô„Éą„Éä„ɆŚĆóťÉ®„Āģ„āĮ„āĘ„É≥„Éč„É≥ÁúĀšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ3śó•21śôā„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„ĀģŚĆóÁ∑Į20Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ106Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®8ŚŹ∑Ôľą„Éē„É©„É≥„ā∑„āĻ„ā≥ÔľČ201908„ÉĽ09W

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨8ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß 8śúą1śó•ŚćąŚČć„ĀęŚćóť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ1śó•22śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•13śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ2śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑09W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā09W„ĀĮŚćóť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑ÔľąŚĆóÁ∑Į19Śļ¶35ŚąÜ„ÉĽśĚĪÁĶĆ153Śļ¶05ŚąÜԾȄĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[52][53]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éē„É©„É≥„ā∑„āĻ„ā≥ÔľąFranciscoԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚįĎ„Āó„Āö„Ā§ÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČśó•śú¨„ĀģŚćó„ā퍕ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ4śó•śėľť†É„Āę„ĀĮŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āē„āČ„ĀꍕŅťÄ≤„Āó„ÄĀ5śó•śú™śėé„Āč„āČ21śôāť†É„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„Āē„āČ„ĀęÁôļťĀĒ„ÄĀ5śó•15śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĮ6śó•5śôāť†É„Āę„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„ĀߌģģŚīéÁúĆŚģģŚī錳āšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[54][55]„ÄāŚźĆśó•śėľťĀé„Āé„Āę„ĀĮŚŹįťĘ®„ĀĮŚĮ坶¨śĶ∑Ś≥°„Āęśäú„ĀĎ„ÄĀ7śó•0śôāť†É„ĀęťüďŚõĹŚćóťÉ®„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ7śó•9śôā„ĀęśúĚťģģŚćäŚ≥∂ÔľąŚĆóÁ∑Į38Śļ¶„ÉĽśĚĪÁĶĆ129Śļ¶ÔľČ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[56]„ÄāŚźĆśó•15śôā„Āę„ĀĮśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[57]„Äā ŚŹįťĘ®9ŚŹ∑Ôľą„ɨ„ā≠„Éě„ÉľÔľČ201909„ÉĽ10W„ÉĽ„ÉŹ„É≥„Éä

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨9ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

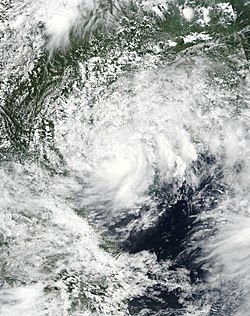

7śúą29śó•ť†É„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ8śúą3śó•3śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ3śó•21śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā3śó•12śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ4śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā4śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑10W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ4śó•0śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā3śó•23śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉŹ„É≥„ÉäÔľąHannaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā10W„ĀĮ4śó•15śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ131Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[58][59]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ɨ„ā≠„Éě„ÉľÔľąLekimaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮ7śó•ť†É„Āč„āȜĕťÄü„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ8śó•21śôā„Āß„ÄĆÁĆõÁÉą„Ā™„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[60]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮÁĆõÁÉą„Ā™ŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„Āĺ8śó•23śôāť†É„ĀꌧöŤČĮťĖďŚ≥∂šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĮśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ10śó•śú™śėé„Āęšł≠ŚõĹśĶôśĪüÁúĀŚŹįŚ∑쌳āšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āē„āČ„ĀꍏĮśĚĪ„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ12śó•„Āę„ĀĮśł§śĶ∑„Āĺ„ĀߌąįťĀĒ„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ13śó•3śôā„ĀꍏĮŚĆó„ĀģŚĆóÁ∑Į37Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ120Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[61]„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĆÁõīśíÉ„Āó„Āüšł≠ŚõĹśĚĪťÉ®„Āß„ĀĮŤĪ™ťõ®„Āę„āą„āčŚúüÁü≥śĶĀ„Āߌ§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆŚáļ„Ā¶„ĀĄ„āč[62]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀšļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„Āģšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ925hPa„ĀęšłčśĖĻšŅģś≠£„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[63]„Äā „āĘ„āł„āĘŚźć„ÄƄɨ„ā≠„Éě„Éľ„Äć„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®ťôź„āä„ĀߌľēťÄÄ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®10ŚŹ∑Ôľą„āĮ„É≠„Éľ„āĶÔľČ201910„ÉĽ11W

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨10ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

8śúą4śó•ť†É„ĀęŚĹĘśąź„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮśďĺšĻĪ„Āę„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ5śó•22śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā5śó•13śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮśďĺšĻĪ„ĀĮ5śó•9śôā„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀJTWC„ĀĮ6śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā5śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑11W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā11W„ĀĮ6śó•15śôā„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂„ĀģŚĆóÁ∑Į18Śļ¶30ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ142Śļ¶50ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[64][65]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āĮ„É≠„Éľ„āĶÔľąKrosaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāÁôļÁĒüśôāÁāĻ„Āß„ÄĆŚ§ßŚěč„Äć„ĀģŚŹįťĘ®„Āß„Āā„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĮ„Āė„āĀ„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„āíŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„āď„Āß„ĀĄ„Āü„ĀĆ„ÄĀ8śó•ť†É„Āč„āČ11śó•ť†É„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶ŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„Āß„ĀĽ„Ā®„āď„Ā©ŚĀúśĽě„Āó„ÄĀ8śó•15śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮŚĺź„ÄÖ„ĀęŚčĘŚäõ„ā퍟ńĀ®„Āó„ÄĀ11śó•„Āģśėľť†É„Āč„āČŚŹįťĘ®„ĀĮŚÜć„Ā≥ŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅŚßč„āĀ„Āü„Äā12śó•15śôā„Āę„ĀĮ2017ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®21ŚŹ∑šĽ•śĚ•„Āģ„ÄĆŤ∂ÖŚ§ßŚěč„Äć„ĀģŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[10]„Äā14śó•6śôā„Āę„ĀĮŚľ∑ťĘ®Śüü„ĀĆÁłģŚįŹ„Āó„ÄĀ„ÄĆŚ§ßŚěč„Äć„ĀģŚŹįťĘ®„ĀęśąĽ„āä„Ā§„Ā§ŚÜćÁôļťĀĒ„Āó„Āü[66]„Äā „ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮšĻĚŚ∑ěŚúįśĖĻ„āĄŚõõŚõĹŚúįśĖĻ„āíśöīťĘ®Śüü„ĀęŚ∑Ľ„ĀćŤĺľ„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČ„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®ŚĆóšłä„ÄĀŚźĆśó•11śôāť†É„ĀꜥõŚ™õÁúƚşÁĒįŚ≤¨ŚćäŚ≥∂„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„Āģ„Ā°[67][68]„ÄĀŚźĆśó•15śôāť†É„ĀęŚļÉŚ≥∂ÁúĆŚĎČŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[69]„ÄāŚļÉŚ≥∂ÁúĆ„Āł„Āģšłäťôł„ĀĮ1990ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®14ŚŹ∑šĽ•śĚ•29ŚĻī„Ā∂„āä„ÄĀÁĶĪŤ®ąŚŹ≤šłä3šĺčÁõģ[11]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮśó•śú¨śĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„ÄĀśó•śú¨śĶ∑„āíŚĆóšłä„ÄĀ16śó•21śôā„ĀęŚĆóśĶ∑ťĀď„ĀģŤ•Ņ„ĀģŚĆóÁ∑Į43Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ138Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[70][71]„Äā ŚŹįťĘ®śé•ŤŅĎ„Āęšľī„ĀÜ„Éē„āß„Éľ„É≥ÁŹĺŤĪ°„ĀģŚĹĪťüŅ„ĀߌĆóťôłŚúįśĖĻ„Ā™„Ā©„Āß„ĀĮ14śó•„Āč„āČ15śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶śįóśł©„ĀĆšłäśėá„Āó„ÄĀÁČĻ„ĀęśĖįśĹüÁúĆŤÉéŚÜÖŚłāšł≠śĚ°„Āß„ĀĮ15śó•„Āę40.7‚ĄÉ„ā퍮ėťĆ≤„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŤ®ėťĆ≤ÁöĄ„Ā™ÁĆõśöĎ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[72]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚźĆśó•ŚźĆÁúĆÁ≥łť≠öŚ∑ĚŚłā„Āß„ĀĮ1śó•„āíťÄö„Āó„Ā¶„ĀģśúÄšĹéśįóśł©„ĀĆ31.3‚ĄÉ„Āĺ„Āß„Āó„Āčšłč„ĀĆ„āČ„Āö„ÄĀŚźĆŚłā„ĀĆśĆĀ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„ĀüŚõĹŚÜÖ„ĀģśúÄšĹéśįóśł©„ĀģśúÄťęėŤ®ėťĆ≤„āíśõīśĖį„Āó„Āü[73]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀšļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„Āģšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ965hPa„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„ĀĆ40m/s„Ā®„ĀĚ„āĆ„Āě„āĆšłčśĖĻšŅģś≠£„Āē„āĆ„ÄĀ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„Ä挏įťĘ®„Āč„āČ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„Ä挏įťĘ®„Ā꜆ľšłč„Āí„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[74]„Äā ŚŹįťĘ®11ŚŹ∑Ôľą„Éź„ā§„Éę„ÉľÔľČ201911„ÉĽ12W„ÉĽ„ā§„Éć„É≥

8śúą14śó•ť†É„Āę„ÉĀ„É•„Éľ„āĮŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ20śó•9śôā„Āę„ɧ„ÉÉ„ÉóŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•18śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā9śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ21śó•0śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā20śó•23śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā§„Éć„É≥ÔľąInengԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„ÄĀJTWC„ĀĮ21śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑12W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā12W„ĀĮ21śó•15śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į15Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ132Śļ¶20ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[75][76]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éź„ā§„Éę„ÉľÔľąBailuԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģśĶ∑šłä„āí„āĄ„āĄÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ24śó•śėľťĀé„Ā靆ɄĀꌏįśĻĺŚćóťÉ®„ĀģŚŹįśĚĪÁúĆ„Ā®ŚĪŹśĚĪÁúĆ„ĀģšĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āē„āČ„ĀꍕŅ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀŚŹįśĻĺśĶ∑Ś≥°„āíťÄöťĀé„Āó„ÄĀ25śó•„Āę„ĀĮšł≠ŚõĹÁ¶ŹŚĽļÁúĀ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚŹįťĘ®„ĀĮ26śó•3śôā„ĀꍏĮŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į25Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ113Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[77]„Äā ŚŹįťĘ®12ŚŹ∑Ôľą„ÉĚ„Éľ„ÉČ„ÉęÔľČ201912„ÉĽ13W„ÉĽ„āł„āß„Éč„Éľ

8śúą22śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ25śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ27śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā26śó•15śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑13W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ26śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā26śó•17śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āł„āß„Éč„ÉľÔľąJennyԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā13W„ĀĮ27śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į14Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ127Śļ¶00ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[78][79]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉĚ„Éľ„ÉČ„ÉęÔľąPodulԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„Āó„Ā¶28śó•0śôā„Āę„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Āģ„āĘ„ā¶„É≠„É©Ś∑ě„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Āģ„Ā°„ÄĀŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„Ā¶śĶ∑šłä„āíťÄ≤„āď„Ā†„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ30śó•3śôā„ĀĒ„āć„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āģ„āĮ„āĘ„É≥„Éď„É≥ÁúĀšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀśÄ•ťÄü„ĀęŚčĘŚäõ„ā팾Ī„āĀ„Ā¶30śó•15śôā„Āę„āŅ„ā§„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ103Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[80]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀšļčŚĺĆŤß£śěź„Āß„ĀĮ„ÉĒ„Éľ„āĮśôā„ĀģśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü„ĀĆ23m/s„Āč„āČ20m/s„ĀęšłčśĖĻšŅģś≠£„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[81]„Äā ŚŹįťĘ®13ŚŹ∑Ôľą„ɨ„É≥„ɨ„É≥ÔľČ201913„ÉĽ15W„ÉĽ„É™„ā¶„āß„ā§„ā¶„āß„ā§

8śúą31śó•„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀßšĹéŚúߝɮ92W„ĀĆŚĹĘśąź„Āó„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ9śúą1śó•4śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā8śúą31śó•19śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ9śúą1śó•12śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā1śó•11śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„É™„ā¶„āß„ā§„ā¶„āß„ā§ÔľąLiwaywayԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„ÄĀJTWC„ĀĮ2śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑15W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā15W„ĀĮ2śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į15Śļ¶05ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ126Śļ¶05ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[82][83]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ɨ„É≥„ɨ„É≥ÔľąLinglingԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮŚĺź„ÄÖ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģśĶ∑šłä„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ5śó•3śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚźĆśó•14śôā„ĀĒ„āć„ĀęŚģģŚŹ§Ś≥∂šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„Äā„Āď„Āģťöõ„ÄĀŚģģŚŹ§Á©ļśłĮ„Āß„ĀĮŚźĆŚúįÁāĻ„ĀģŤ¶≥śł¨ŚŹ≤šłä1šĹć„Ā®„Ā™„āčśúÄŚ§ßÁ쨝ĖďťĘ®ťÄü61.2m/s„ā퍶≥śł¨„Āó„Āü[84][ś≥® 6]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀŚģģŚŹ§Ś≥∂ŚłāšłčťáĆ„Āß„ĀĮśúÄšĹéśĶ∑ťĚĘśįóŚúß940.5hPa„ā퍶≥śł¨„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚŹįťĘ®„ĀĮťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„ĀĺśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„ÄĀ6śó•ť†É„Āč„āČŚčĘŚäõ„ā팾Ī„āĀŚßč„āĀ„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀśúĚťģģŚćäŚ≥∂„ĀģŤ•ŅŚĀī„ĀģťĽĄśĶ∑„āí„Āē„āČ„ĀęŚĆóšłä„ÄĀ7śó•15śôāť†É„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„ĀĺŚĆóśúĚťģģ„ĀģťĽĄśĶ∑ŚćóťĀėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü„ÄāšłäťôłŚĺĆ„ĀĮŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĮ8śó•9śôā„Āę„É≠„ā∑„āĘ„Āģś≤ŅśĶ∑Ś∑ě„ĀģŚĆóÁ∑Į47Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ131Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[85]„Äā ŚĆóśúĚťģģ„ĀģśúĚťģģšł≠Ś§ģťÄöšŅ°„ĀĮ„ÄĀś≠ĽŤÄÖ5Śźć„ÄĀŚÖ®ŚćäŚ£äšĹŹŚģÖ460śąłšĹô„āä„Āä„āą„Ā≥ŚÖ¨ŚÖĪ„ĀģŚĽļÁČ©15ś£ü„ÄĀśĶłśįīŤĺ≤ŚúįÁīĄ4šłá6200„Éė„āĮ„āŅ„Éľ„Éę„Ā™„Ā©„ĀģŤĘęŚģ≥„ĀĆÁĒü„Āė„Āü„Ā®šľĚ„Āą„Ā¶„ĀĄ„āč„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀťüďŚõĹ„Āß„ĀĮšł≠Ś§ģÁĀĹŚģ≥ŚģČŚÖ®ŚĮĺÁ≠Ėśú¨ťÉ®„Āę„āą„āĆ„Āį3Śźć„ĀĆś≠Ľšļ°„ĀóÁīĄ16šłášłĖŚłĮ„ĀĆŚĀúťõĽ„Āó„Āü„Ā®„Āē„āĆ„āč[86]„Äā ŚŹįťĘ®14ŚŹ∑Ôľą„āę„āł„ā≠ÔľČ201914„ÉĽ16W„ÉĽ„āę„Éź„ɧ„É≥

8śúą30śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„ĀģśĚĪ„ĀģśĶ∑šłä„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß91W„ĀĆÁôļÁĒü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ9śúą1śó•4śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā8śúą31śó•19śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ9śúą1śó•6śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā1śó•5śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āę„Éź„ɧ„É≥ÔľąKabayanԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„Āč„āČŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„Ā¶Ť•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ2śó•ť†É„ĀęśĶ∑ŚćóŚ≥∂„āíťÄöťĀé„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮŚćóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ3śó•ť†É„Āę„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āģ„Éą„ā•„āĘ„ÉÜ„ā£„ā®„É≥Ծ̄Éē„ā®ÁúĀšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Äā3śó•3śôā„Āę„Éą„É≥„ā≠„É≥śĻĺ„ĀģŚĆóÁ∑Į16Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ107Śļ¶35ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[87][88]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āę„āł„ā≠ÔľąKajikiԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāJTWC„ĀĮ3śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑16W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ3śó•9śôā„Āę„ĀĮ„É©„ā™„āĻ„ĀꌹįťĀĒ„Āó„Āü„āā„Āģ„Āģ„ÄĀťÄ≤Ť∑Į„āíŚĆóśĚĪśĖĻŚźĎ„ĀꌧȄĀą„ÄĀ15śôā„Āę„ĀĮŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āęśäú„ĀĎ„Āü„ĀĆ„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĮ„ĀĚ„Āģ„Āĺ„Ā匾Ī„Āĺ„āä3śó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į17Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ109Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„ĀüŚĺĆ„āāŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„āíśĚĪťÄ≤„ĀóÁ∂ö„ĀĎ„Ā¶„ĀĄ„Āü„ĀĆ„ÄĀ7śó•21śôā„ĀꌏįśĻĺ„ĀģŤ•ŅŚĀīšĽėŤŅĎ„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āßś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®15ŚŹ∑Ôľą„Éē„ā°„āĮ„āĶ„ā§ÔľČ201915„ÉĽ14W

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīśąŅÁ∑ŹŚćäŚ≥∂ŚŹįťĘ®„Äć„ā팏āÁÖß

8śúą30śó•śú™śėéÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā29śó•18śôāť†ÉԾȄĀę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚõĹťöõśó•šĽėŚ§ČśõīÁ∑ö„āĄ„āĄśĚĪŚĀī„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß90W„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„ÄĀŚźĆśó•9śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā30śó•0śôāԾȝ†É„ĀęśĚĪÁĶĆŚüü„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ9śúą1śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ2śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑14W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā14W„ĀĮŚ§™ŚĻ≥śīč„āí„Āó„Āį„āČ„ĀŹŤ•ŅťÄ≤„Āó„ĀüŚĺĆ„ÄĀ5śó•15śôā„ĀęŚćóť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶35ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ155Śļ¶25ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[89][90]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éē„ā°„āĮ„āĶ„ā§ÔľąFaxaiԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮŚįŹÁ¨†ŚéüŤŅĎśĶ∑„āíŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČŚĺź„ÄÖ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ8śó•21śôā„Āę„ĀĮÁ•ěśī•Ś≥∂šĽėŤŅĎ„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß955hPa„ÉĽśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü45m/s„Āģ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„Āď„ĀģŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„Ā匏įťĘ®„ĀĮšłČśĶ¶ŚćäŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„ÄĀ9śó•3śôāŚČć„ĀꚳȜĶ¶ŚćäŚ≥∂šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„Āü[91]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚŹįťĘ®„Āģšł≠ŚŅÉ„ĀĮśĚĪšļ¨śĻĺ„Āęśäú„ĀĎ„Ā¶ŚĆóśĚĪ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ9śó•5śôāŚČć„Āę„ĀĮŚćÉŤĎČÁúĆŚćÉŤĎČŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„Āü[92]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĆ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõÔľąJTWC„Āģ1ŚąÜťĖďŚĻ≥ŚĚáťĘ®ťÄü„Āß„ĀĮ„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ3ÁõłŚĹďԾȄāíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„ĀĺťĖĘśĚĪ„ĀģŤá≥ŤŅĎŤ∑ĚťõĘ„Āĺ„Āßśé•ŤŅĎ„Āô„āč„Āģ„ĀĮťĚ쌳ł„ĀęÁŹć„Āó„ĀŹ„ÄĀŚćÉŤĎČŚłāšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āô„āč„Ā®„Āć„ĀģŚčĘŚäõ„ĀĮšł≠ŚŅÉśįóŚúß960hPa„ÉĽśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü40m/s„Āģ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Āß„Āā„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀťĖĘśĚĪšłäťôłśôā„ĀģŚčĘŚäõ„Āß„ĀĮťĀéŚéĽśúÄŚľ∑„āĮ„É©„āĻ„Ā®„Āē„āĆ„āč[12]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮŚĺź„ÄÖ„ĀęťÄüŚļ¶„āíšłä„Āí„Ā™„ĀĆ„āČśĚĪťÄ≤„Āó„ÄĀ10śó•15śôā„Āęśó•śú¨„ĀģśĚĪ„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[93]„Äā ŚćÉŤĎČÁúĆ„Āꌧ߄Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ā팏ó„ĀĎ„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„Éē„ā°„āĮ„āĶ„ā§„Äć„ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®ťôź„āä„ĀߌľēťÄÄ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ2020ŚĻī2śúą„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīśąŅÁ∑ŹŚćäŚ≥∂ŚŹįťĘ®„Äć„Ā®ŚĎĹŚźćÔľąŚźĆŚĻīÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„Ā®ŚÖĪ„Āęś≤ĖśįłŤČĮťÉ®ŚŹįťĘ®šĽ•śĚ•42ŚĻī„Ā∂„āä„ĀęŚĎĹŚźćԾȄĀó„Āü[17][18]„Äā ŚŹįťĘ®16ŚŹ∑Ôľą„Éö„ā§„ÉĎ„ÉľÔľČ201916„ÉĽ17W

9śúą12śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ13śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ15śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā14śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑17W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•21śôā„ÄĀ„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į17Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ138Śļ¶0ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[94][95]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éö„ā§„ÉĎ„ÉľÔľąPeipahԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ĀĆ„ÄĀ24śôāťĖďŚĺĆ„Āģ16śó•21śôā„Āę„ĀĮŚįŹÁ¨†ŚéüŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į25Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ143Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„āä[96]„ÄĀ17śó•9śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®17ŚŹ∑Ôľą„āŅ„Éľ„Éē„ā°„ÉľÔľČ201917„ÉĽ18W„ÉĽ„Éč„É≥„Éē„ā°

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨17ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

9śúą14śó•ť†É„Āę„Éě„É™„É™„É≥„Āč„āČťô朆ľ„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ17śó•9śôā„Āęś≤ĖÁłĄ„ĀģŚćó„ĀߌÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Āď„āĆ„āí„Éě„É™„É™„É≥„Ā®„ĀĮŚą•„ĀģśĖį„Āü„Ā™ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®Ťß£śěź„Āó„ÄĀ17śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā17śó•17śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éč„É≥„Éē„ā°ÔľąNimfaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ19śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑18W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā18W„ĀĮŚźĆśó•15śôā„Āęś≤ĖÁłĄ„ĀģŚćó„ĀģŚĆóÁ∑Į22Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ128Śļ¶35ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[97][98]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āŅ„Éľ„Éē„ā°„ÉľÔľąTapahԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ20śó•21śôā„Āę„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Āę„Ā™„āä„ÄĀ21śó•śú™śėé„Āę„ĀĮś≤ĖÁłĄ„Āęśé•ŤŅĎ„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„Āü„ÄāšĻĚŚ∑ěŚĆóťÉ®„āĄšł≠ŚõĹŚúįśĖĻ„āíśöīťĘ®Śüü„ĀęŚ∑Ľ„ĀćŤĺľ„ĀŅ„Ā™„ĀĆ„āČŚĮ坶¨śĶ∑Ś≥°„āíÁĶĆ„Ā¶śó•śú¨śĶ∑„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ23śó•9śôā„ĀęŤÉĹÁôĽś≤Ė„ĀģŚĆóÁ∑Į38Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ135Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[99]„Äā ŚŹįťĘ®18ŚŹ∑Ôľą„Éü„Éľ„Éą„āĮÔľČ201918„ÉĽ19W„ÉĽ„ā™„Éč„Éß„āĮ

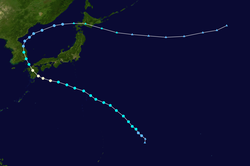

9śúą25śó•15śôā„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ26śó•23śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā26śó•24śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ27śó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā27śó•9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑19W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā19W„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„Āó„Ā¶„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀģÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„ÄĀ28śó•6śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā28śó•5śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā™„Éč„Éß„āĮÔľąOnyokԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀŚźĆśó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į15Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ132Śļ¶5ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[100][101]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éü„Éľ„Éą„āĮÔľąMitagԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚĆóšłä„Āó„Ā¶29śó•9śôā„Āę„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ30śó•„Āč„āČ10śúą1śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶ŚŹįśĻĺ„āĄŤŹĮśĚĪś≤ŅŚ≤ł„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀ„Āē„āČ„ĀꝼĄśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„Ā¶2śó•ś∑ĪŚ§ú„ĀęťüďŚõĹŚćóŤ•ŅťÉ®„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆśĚĪťÄ≤„Āó„Ā¶śó•śú¨śĶ∑„Āłśäú„ĀĎ„ÄĀ3śó•15śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į38Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ131Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[102]„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĆšłäťôł„Āó„ĀüťüďŚõĹ„Āß„ĀĮ„ÄĀŚįĎ„Ā™„ĀŹ„Ā®„āā10šļļ„Āģś≠ĽŤÄÖ„ĀĆÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[103]„Äāśó•śú¨„Āß„āāŤ•ŅŤ°®Ś≥∂„Ā®ťęėÁü•ÁúĆ„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęŤĪ™ťõ®„Āę„Ā™„Ā£„Āü„Äā „Ā™„Āä„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀĮŚÖąŚ≥∂ŤęłŚ≥∂„āíťÄöťĀé„Āó„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ„ÄĆŚŹįťĘ®18ŚŹ∑„Äć„ĀĮ8ŚĻīťÄ£Á∂ö„Āßśó•śú¨„Āęśé•ŤŅĎ„ÉĽšłäťôł„Āó„ĀüŚŹįťĘ®„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā ŚŹįťĘ®19ŚŹ∑Ôľą„ÉŹ„āģ„Éď„āĻÔľČ201919„ÉĽ20W

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīśĚĪśó•śú¨ŚŹįťĘ®„Äć„ā팏āÁÖß

10śúą1śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ5śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•11śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā5śó•2śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ18śôāÔľąŚźĆ9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑20W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā20W„ĀĮ6śó•3śôā„ĀęŚćóť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į15Śļ¶5ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ158Śļ¶10ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[104][105]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉŹ„āģ„Éď„āĻÔľąHagibisԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮŚĻ≥ŚĻīŚÄ§„āą„āä„āāťęė„ĀĄśĶ∑śįīśł©„Āģť†ėŚüü„āíťÄöťĀé„Āó„Ā™„ĀĆ„āȜĕťÄü„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ7śó•18śôā„Āę„ĀĮ„ÄĀŚźĆśôāŚąĽ„Āĺ„Āß„Āģ24śôāťĖď„ĀģśįóŚúßšĹéšłč77hPa„ā퍮ėťĆ≤„ÄāÁôļÁĒü„Āč„āČŚÉÖ„Āč39śôāťĖď„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß915hPa„Āģ„ÄĆÁĆõÁÉą„Ā™„ÄćŚčĘŚäõ„Āę„Ā™„Ā£„Āü[106][107]„Äā10śó•21śôā„ĀęťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„Āłťô朆ľ„Āó„Āü„ĀĆ[108]„ÄĀŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„ÄāŚĆóšłä„āíÁ∂ö„ĀĎ„Āü19ŚŹ∑„ĀĮ12śó•19śôāŚČć„Āęšł≠ŚŅÉśįóŚúß955hPa„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü40m/s„ĀģŚľ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„ĀßťĚôŚ≤°ÁúĆšľäŤĪÜŚćäŚ≥∂„Āęšłäťôł„Āó„Āü[109]„Äā13śó•12śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į41Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ147Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[110]„Äā ŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„Āč„āČŚ§Č„āŹ„Ā£„Āüśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮŚĆóśĚĪťÄ≤„Āó„Ā™„ĀĆ„āȜĕÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀśúÄšĹéśįóŚúß„ĀĆ952hPa„Ā®„Ā™„āä14śó•Ś§ú„Āę„Éô„Éľ„É™„É≥„āįśĶ∑„ĀꌹįťĀĒ[111]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„āāŤ°įŚľĪ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„Éô„Éľ„É™„É≥„āįśĶ∑„āíťÄ≤„ĀŅÁ∂ö„ĀĎ„Āü„ĀĆ„ÄĀ23śó•15śôā„ĀęśĚĪÁĶĆŚüü„Āč„āČ„āĄ„Ā£„Ā¶„Āć„ĀüŚą•„ĀģšĹéśįóŚúß„ĀꌟłŚŹé„Āē„āĆ„ÄĀś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā šłäťôłŚČć„Āč„āČŚŹįťĘ®„Āę„āą„āčŚĹĪťüŅ„ĀƜ᳌ŅĶ„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„ĀüśĚĪśó•śú¨„Āß„ĀĮ„ÄĀ12śó•„ĀꝶĖťÉĹŚúŹ„āíšł≠ŚŅÉ„ĀęŚÖ¨ŚÖĪšļ§ťÄöś©üťĖĘ„ĀģŤ®ąÁĒĽťĀ蚾τĀĆŚģüśĖĹ„Āē„āĆ„Āü[112]„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚļÉÁĮĄŚõ≤„ĀߌŹįťĘ®śé•ŤŅĎŚČć„Āč„āČÁĆõÁÉą„Ā™ťõ®„Ā®ťĘ®„āí„āā„Āü„āČ„Āó„ÄĀŚźĆśó•„Āč„āČ13śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶śĚĪšļ¨ťÉĹ„ÄĀŚüľÁéČÁúĆ„ÄĀÁ•ěŚ•ąŚ∑ĚÁúĆ„ÄĀťĚôŚ≤°ÁúĆ„ÄĀŚĪĪśĘ®ÁúĆ„ÄĀÁ姝¶¨ÁúĆ„ÄĀťē∑ťáéÁúĆ„ÄĀŤĆ®ŚüéÁúĆ„ÄĀś†Éśú®ÁúĆ„ÄĀśĖįśĹüÁúĆ„ÄĀÁ¶ŹŚ≥∂ÁúĆ„ÄĀŚģģŚüéÁúĆ„ÄĀŚ≤©śČčÁúĆ„Āģ13ťÉĹÁúĆ„Āߌ§ßťõ®ÁČĻŚą•Ť≠¶Ś†Ī„ĀĆÁôļŤ°®„Āē„āĆ„Āü[113][114]„ÄāšŅ°śŅÉŚ∑Ě„ÄĀťėŅś≠¶ťöąŚ∑Ě„ÄĀŚ§öśĎ©Ś∑Ě„Ā™„Ā©100šĽ•šłä„Āģś≤≥Ś∑Ě„ĀßśįĺśŅę„āĄśĪļŚ£ä„ĀĆÁôļÁĒü„Āó„Āü[115]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀŚŹįťĘ®19ŚŹ∑„ĀĆÁĆõÁÉą„Ā™ŚčĘŚäõ„āíÁ∂≠śĆĀ„Āó„ĀüśúüťĖď„ĀĮ7śó•21śôā„Āč„āČ10śó•21śôā„Āĺ„Āß„Āģ72śôāťĖď„Ā®„Ā™„āä„ÄĀÁ¨¨1šĹć„Āģśė≠ŚíĆ53ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨26ŚŹ∑„Āģ96śôāťĖď„ÄĀÁ¨¨2šĹć„ĀģŚĻ≥śąź30ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨22ŚŹ∑„Āģ90śôāťĖď„ÄĀÁ¨¨3šĹć„ĀģŚĻ≥śąź16ŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨16ŚŹ∑„Āģ78śôāťĖď„ĀꜨ°„ĀĄ„Āß„ÄĀÁ¨¨4šĹć„ā퍮ėťĆ≤„Āó„Āü[116][117]„Äā „Āď„Āģ„āą„ĀÜ„Ā™Ś§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ā팏ó„ĀĎ„Āü„Āď„Ā®„Āč„āČ„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉŹ„āģ„Éď„āĻ„Äć „ĀĮ„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®ťôź„āä„ĀߌľēťÄÄ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆŚģö„āĀ„Āü„ÄĆŚŹįťĘ®„ĀģŚźćÁßį„āíŚģö„āĀ„āčŚüļśļĖ[118]„Äć„Āę„Āä„ĀĄ„Ā¶„ÄĀśĶłśįīŚģ∂ŚĪčśēį„ĀƜ̰šĽ∂„ĀęÁõłŚĹď„Āô„ā荶čŤĺľ„ĀŅ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Āü„āĀ„ÄĀś≤ĖśįłŤČĮťÉ®ŚŹįťĘ®šĽ•śĚ•42ŚĻī„Ā∂„āä„ĀęŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„ā荶čťÄö„Āó„Ā®„Ā™„āä[16]„ÄĀŚźĆŚļĀ„ĀĮ2020ŚĻī2śúą„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„Āę„Ā§„ĀĄ„Ā¶„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīśĚĪśó•śú¨ŚŹįťĘ®„Äć„Ā®ŚĎĹŚźćÔľąŚźĆŚĻīÁôļÁĒü„Āó„ĀüŚŹįťĘ®15ŚŹ∑„Ā®ŚÖĪ„ĀęŚĎĹŚźćԾȄĀó„Āü[17][18]„Äā ŚŹįťĘ®20ŚŹ∑Ôľą„Éé„āį„É™„ÉľÔľČ201920„ÉĽ21W„ÉĽ„ÉĎ„Éľ„É©

10śúą16śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„Āó„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ16śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā15śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮŚźĆśó•12śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā16śó•11śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉĎ„Éľ„É©ÔľąPerlaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀJTWC„ĀĮ17śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā16śó•15śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑21W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā21W„ĀĮ18śó•3śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į19Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ129Śļ¶30ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[119][120][ÁĘļ 2]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éé„āį„É™„ÉľÔľąNeoguriԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮšļąśÉ≥„āą„āä„āāÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ19śó•12śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮś≤ĖÁłĄ„ĀģśĚĪśĶ∑šłä„āíŚĆóśĚĪťÄ≤„Āó„ÄĀ21śó•18śôā„ĀęŚõõŚõĹś≤Ė„ĀģŚĆóÁ∑Į32Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ135Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[121][ÁĘļ 3]„Äā ŚŹįťĘ®21ŚŹ∑Ôľą„ÉĖ„āĘ„É≠„Éľ„ā§ÔľČ201921„ÉĽ22W

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨21ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

10śúą17śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ18śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ19śó•0śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•15śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑22W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā22W„ĀĮŚźĆśó•21śôā„Āę„Éą„É©„ÉÉ„āĮŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į10Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ153Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[122][123][ÁĘļ 4]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉĖ„āĘ„É≠„Éľ„ā§ÔľąBualoiԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ22śó•3śôā„Āč„āČŚźĆśó•9śôā„Āĺ„Āß„Āģ6śôāťĖď„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ20hPa„āāšĹéšłč„Āô„āč„Ā™„Ā©śÄ•ÁôļťĀĒ„āí„Āó„ÄĀšł≠ŚŅÉśįóŚúß935hPa„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü50m/s„Āģ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„āä„ÉĒ„Éľ„āĮ„āíŤŅé„Āą„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ24śó•„ĀęÁą∂Ś≥∂„Ā™„Ā©„ĀęśúÄśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀ25śó•21śôā„Āęśó•śú¨„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į35Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ150Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[124]„Äā śó•śú¨šĽėŤŅĎ„āíťÄöťĀé„Āó„ĀüšļúÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®ŚŹįťĘ®„ĀģśĻŅ„Ā£„ĀüÁ©ļśįó„ĀģŚĹĪťüŅ„Āß„ÄĀ25śó•„ĀĮťĖĘśĚĪ„ÉĽśĚĪŚĆóŚúįśĖĻ„Āß„ĀĮŚ§ßťõ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀÁČĻ„ĀęŚćÉŤĎČÁúĆ„Ā®Á¶ŹŚ≥∂ÁúĆ„Āß„ĀĮś≤≥Ś∑Ě„ĀģśįĺśŅę„āĄśĶłśįīŤĘęŚģ≥„ĀĆÁõłś¨°„ĀĄ„ĀßÁôļÁĒü„Āô„āč„Ā™„Ā©„ÄĀŚ§ß„Āć„Ā™ŤĘęŚģ≥„ĀĆŚáļ„Āü[125]„Äā ŚŹįťĘ®22ŚŹ∑Ôľą„Éě„ÉÉ„Éą„ā•„ÉĘÔľČ201922„ÉĽ23W

10śúą25śó•ť†É„Āę„ÉĎ„É©„ā™„ĀģŚćó„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ28śó•15śôā„Āę„ÉĎ„É©„ÉĮ„É≥Ś≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ29śó•6śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā28śó•21śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„Äā30śó•3śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į13Śļ¶30ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ112Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[126][127]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éě„ÉÉ„Éą„ā•„ÉĘÔľąMatmoԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Āģ„Ā°„ÄĀJTWC„ĀĮŚźĆśó•6śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑23W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ31śó•śú™śėé„Āę„Éô„Éą„Éä„ɆŚćóťÉ®„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚźĆśó•12śôā„Āę„ĀĮ„āę„É≥„Éú„āł„āĘ„ĀģŚĆóÁ∑ĮŚĆóÁ∑Į13Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ106Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[128]„Äā 23W„ĀĮ„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„Āā„Āĺ„ā䍰įťÄÄ„Āõ„Āö„ĀꍕŅťÄ≤„Āó„ÄĀ11śúą1śó•„Āģ„ĀÜ„Ā°„ĀęśĚĪÁĶĆ100Śļ¶Á∑ö„āíŤ∂ä„Āą„Ā¶śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģÁõ£Ť¶ĖÁĮĄŚõ≤Ś§Ė„ĀęŚáļ„Āü„Äā2śó•„Āč„āČ4śó•„Āę„Āč„ĀĎ„Ā¶„āĘ„É≥„ÉÄ„Éě„É≥śĶ∑„āíťÄöťĀé„Āó„ÄĀJTWC„ĀĮ6śó•„ĀęŚÜć„Ā≥TCFA„āíÁôļ„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•17śôā„ÄĀ„ā§„É≥„ÉČśįóŤĪ°ŚĪÄÔľąIMDԾȄĀĮ„Éá„ā£„Éľ„Éó„ÉĽ„Éá„Éó„ɨ„ÉÉ„ā∑„Éß„É≥„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Āü„Āģ„Ā°„ÄĀJTWC„Āę„āą„āĆ„Āį7śó•3śôā„Āę„ĀĮ„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„Ɇ„ĀęŚÜćśėᜆľ„Āó„Ā¶„ĀĄ„āč„ÄāIMD„ĀĮÁŹĺŚúįśôāťĖďÔľąISTÔľČ23śôā30ŚąÜÔľąśó•śú¨śôāťĖď8śó•3śôāԾȄĀę„āĶ„ā§„āĮ„É≠„Éč„ÉÉ„āĮ„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„Ɇ„ĀģŚüļśļĖ„āíśļÄ„Āü„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„ÄĀŚõĹťöõŚźć„ÉĖ„Éę„ÉĖ„ÉęÔľąBulbulԾ̄ÉĎ„ā≠„āĻ„āŅ„É≥Ť™ě„Āß„ÄĆ„ĀÜ„Āź„ĀĄ„Āô„Äć„ĀģśĄŹÔľČ„Ā®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā šłÄśĖĻ„ÄĀJTWC„ĀĮTropical Storm MatmoÔľą„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„Ɇ„ÉĽ„Éě„ÉÉ„Éą„ā•„ÉĘԾȄĀ®Ť°®„Āó„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ĀģšĹŅÁĒ®„āíÁ∂ôÁ∂ö„Āó„Āü„Äā„Āď„ĀģŤ°®Ť®ė„ĀĮś¨°„ĀģÁôļŤ°®śôā„ĀęTropical Cyclone MatmoÔľą„Éą„É≠„ÉĒ„āę„Éę„ÉĽ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„É≥„ÉĽ„Éě„ÉÉ„Éą„ā•„ÉĘԾȄĀęśĒĻ„āĀ„āČ„āĆ„Āü„Äā 11śúą8śó•IMD„ĀĮÁŹĺŚúįśôāťĖďÔľąISTÔľČ2śôā„ĀęSCSÔľą„ā∑„Éď„āĘ„ÉĽ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„Éč„ÉÉ„āĮ„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„ɆԾȄĀęśėᜆľ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„Āģ12śôāťĖďŚĺĆ„ĀęIMD„ĀĮVSCSÔľą„Éô„É™„Éľ„ÉĽ„ā∑„Éď„āĘ„ÉĽ„āĶ„ā§„āĮ„É≠„Éč„ÉÉ„āĮ„ÉĽ„āĻ„Éą„Éľ„ɆԾȄĀęśėᜆľ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Āü„ÄāŚźĆśôāŚąĽ„ĀęJTWC„ĀĮ„ÄĀ„āę„ÉÜ„āī„É™„ɾԾτĀꌹįťĀĒ„Āó„Āü„Ā®„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®23ŚŹ∑Ôľą„ÉŹ„Éľ„É≠„É≥ÔľČ201923„ÉĽ24W

10śúą31śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ11śúą2śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•12śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ3śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•15śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑24W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚźĆśôāŚąĽ„ĀęŚĆóÁ∑Į13Śļ¶20ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ156Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[129][130]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÉŹ„Éľ„É≠„É≥ÔľąHalongԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĮ„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®ŚĆóšłä„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„ÄĀ5śó•21śôā„Āĺ„Āß„Āģ24śôāťĖď„Āßšł≠ŚŅÉśįóŚúß„ĀĆ65hPa„āāšĹéšłč„Āô„āč„Ā™„Ā©śÄ•ÁôļťĀĒ„ā퍶č„Āõ„ÄĀśú¨ŚĻīśúÄŚľ∑„Ā®„Ā™„āčšł≠ŚŅÉśįóŚúß905hPa„ÄĀśúÄŚ§ßťĘ®ťÄü60m/s„Āģ„ÄĆÁĆõÁÉą„Ā™„ÄćŚčĘŚäõ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü[131]„Äā9śó•9śôā„Āę„ĀĮśó•śú¨„Āģ„ĀĮ„āč„ĀčśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į32Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ161Śļ¶„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[132]„Äā 11śúą„ĀęÁĆõÁÉą„Ā™ŚčĘŚäõ„Āę„Ā™„āč„Āģ„ĀĮ2013ŚĻī„ĀģŚŹįťĘ®30ŚŹ∑šĽ•śĚ•ÁīĄ6ŚĻī„Ā∂„āä„Āß„Āā„āč[133]„Äā ŚŹįťĘ®24ŚŹ∑Ôľą„Éä„āĮ„É™„ÉľÔľČ201924„ÉĽ25W„ÉĽ„ā≠„ā®„Éę

11śúą1śó•ť†É„Āę„Éü„É≥„ÉÄ„Éä„ā™Ś≥∂„ĀģśĚĪ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀęŚĮĺ„Āó„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ4śó•12śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā4śó•3śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀŚźĆśó•21śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ5śó•12śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā5śó•11śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā≠„ā®„ÉęÔľąQuielԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•21śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į13Śļ¶40ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ115Śļ¶50ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[ÁĘļ 5]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éä„āĮ„É™„ÉľÔľąNakriԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü[134][135]„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀJTWC„ĀĮ6śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā5śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑25W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚßč„āĀśĚĪťÄ≤„Āó„ÄĀ„ĀĚ„ĀģŚĺĆŚźĎ„Āć„ā퍕Ņ„ĀꌧȄĀą„Ā™„ĀĆ„āČÁôļťĀĒ„ÄĀ8śó•6śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā11śó•„Āę„ĀĮ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚźĆśó•9śôā„Āę„ĀĮ„Éô„Éą„Éä„Ɇ„ĀģŚĆóÁ∑Į19Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ109Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[136]„Äā ŚŹįťĘ®25ŚŹ∑Ôľą„Éē„É≥„ā∑„āß„É≥ÔľČ201925„ÉĽ26W

11śúą9śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ10śó•21śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ11śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ12śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•15śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑26W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā26W„ĀĮŚźĆśó•15śôā„Āę„ā¶„āß„Éľ„āĮŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į15Śļ¶25ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ160Śļ¶20ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[137][138][ÁĘļ 6]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éē„É≥„ā∑„āß„É≥ÔľąFengshenԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā15śó•3śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÄĀ16śó•ť†É„ĀęŚįŹÁ¨†ŚéüŤęłŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎŚĺĆ„ÄĀ18śó•3śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į25Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ158Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„āä[139][ÁĘļ 7]„ÄĀŚźĆśó•15śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā ŚŹįťĘ®26ŚŹ∑Ôľą„āę„Éę„Éě„ā®„āģÔľČ201926„ÉĽ27W„ÉĽ„É©„ÉĘ„É≥

11śúą8śó•ť†É„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ12śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ12śó•6śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā11śó•21śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ13śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā12śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑27W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā27W„ĀĮŚźĆśó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģŚĆóÁ∑Į12Śļ¶55ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ128Śļ¶50ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[140][141]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āę„Éę„Éě„ā®„āģÔľąKalmaegiԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮŚźĆśó•12śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā13śó•11śôāԾȄĀę„ÄĀśóĘ„ĀęÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘŚÜÖ„ĀęŚ≠ėŚú®„Āó„Ā¶„ĀĄ„Āü26ŚŹ∑„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„É©„ÉĘ„É≥ÔľąRamonԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„Äā„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®ŚĆóŤ•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ19śó•12śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā20śó•śó©śúĚ„Āę„Éź„ā∑„ÉľśĶ∑Ś≥°„Āč„āČ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂ŚĆóťÉ®„Āęšłäťôł„Āó„Āü„Āģ„Ā°„ÄĀŚźĆśó•9śôā„Āꌟƌ≥∂„ĀģŚĆóÁ∑Į18Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ122Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[142]„Äā ŚŹįťĘ®27ŚŹ∑Ôľą„Éē„ā©„É≥„ā¶„ā©„É≥ÔľČ201927„ÉĽ28W„ÉĽ„āĶ„É©

11śúą17śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ18śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ19śó•6śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĶ„É©ÔľąSarahԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•7śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•22śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ20śó•0śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•15śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑28W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā28W„ĀĮŚźĆśó•9śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į16Śļ¶5ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ128Śļ¶10ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[143][142]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éē„ā©„É≥„ā¶„ā©„É≥ÔľąFung-wongԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮŚÖąŚ≥∂ŤęłŚ≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀ23śó•3śôā„ĀęśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑ÔľąŚģģŚŹ§Ś≥∂šĽėŤŅĎԾȄĀģŚĆóÁ∑Į25Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ126Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü[144]„Äā „Ā™„Āä„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀĮ„Āď„ĀģŚĻī„Āģ11śúą„ĀęÁôļÁĒü„Āó„Āü5ŚÄčÁõģ„ĀģŚŹįťĘ®„Āß„Āā„āä„ÄĀ11śúą„ĀꌏįťĘ®„ĀĆ5ŚÄ蚼•šłä„āāÁôļÁĒü„Āó„Āü„Āģ„ĀĮ„ÄĀ1991ŚĻīšĽ•śĚ•28ŚĻī„Ā∂„āä„Āß„Āā„Ā£„Āü[145]„Äā ŚŹįťĘ®28ŚŹ∑Ôľą„āę„É≥„Ɇ„əԾČ201928„ÉĽ29W„ÉĽ„ÉÜ„ā£„āĹ„ā§

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨28ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

11śúą24śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•21śôā„Āę„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ25śó•18śôā„ĀęÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā25śó•9śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ26śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā25śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑29W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā29W„ĀĮŚźĆśó•9śôā„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂„ĀģŚĆóÁ∑Į10Śļ¶20ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ149Śļ¶55ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[146][147]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„āę„É≥„Ɇ„əԾąKammuriԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮÁôļťĀĒ„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„āÜ„Ā£„ĀŹ„āä„Ā®Ť•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘŚÜÖ„Āł„ĀģťÄ≤ŚÖ•„ĀĆÁĘļŤ™ć„Āē„āĆ„Āü30śó•6śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā30śó•5śôāԾȄÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉÜ„ā£„āĹ„ā§ÔľąTisoyԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ1„ĀģŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā£„Ā¶„ĀĄ„Āü„ĀĆ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥šłäťôłÁõīŚČć„Āģ12śúą2śó•9śôā„Āę„āę„ÉÜ„āī„É™„Éľ4„Āģ„ÄĆťĚ쌳ł„Āꌾ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„ÉĒ„Éľ„āĮ„āíŤŅé„Āą„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ÄĀ6śó•0śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀģŚĆóÁ∑Į12Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ113Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„āä„ÄĀŚźĆśó•15śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā „Ā™„Āä„ÄĀ„Āď„ĀģŚŹįťĘ®„ĀģÁôļÁĒü„ĀߌĹďśúą6ŚÄčÁõģ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀ11śúą„Ā®„Āó„Ā¶„ĀĮ1964ŚĻī„Ā®1991ŚĻī„Āęšł¶„āď„ĀßťĀéŚéĽśúÄŚ§ö„Ā®„Ā™„Ā£„Āü[2][147]„Äā ŚŹįťĘ®„ĀĆÁõīśíÉ„Āó„Āü„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„āíšł≠ŚŅÉ„Āęś≠ĽŤÄÖ13šļļšĽ•šłä„ĀĆŚáļ„Āü„ĀĽ„Āč„ÄĀÁīĄ6šłá6000šļļ„ĀĆťĀŅťõ£„āíšĹôŚĄÄ„Ā™„ĀŹ„Āē„āĆ„Āü[148]„Äā ŚŹįťĘ®29ŚŹ∑Ôľą„Éē„ā°„É≥„Éē„ā©„É≥ÔľČ201929„ÉĽ30W„ÉĽ„ā¶„Éę„āĻ„É©

‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆšĽ§ŚíĆŚÖÉŚĻīŚŹįťĘ®Á¨¨29ŚŹ∑„Äć„ā팏āÁÖß

12śúą19śó•ť†É„Āę„Éą„É©„ÉÉ„āĮŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ20śó•3śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ21śó•15śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•6śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ22śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā21śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑30W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāŚźĆśó•9śôā„Āę„ĀĮ„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„ĀģŚĆóÁ∑Į8Śļ¶10ŚąÜ„ÄĀśĚĪÁĶĆ138Śļ¶10ŚąÜ„ĀߌŹįťĘ®„Ā®„Ā™„āä[149]„ÄĀ„āĘ„āł„āĘŚźć„Éē„ā°„É≥„Éē„ā©„É≥ÔľąPhanfoneԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ23śó•6śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā23śó•5śôāԾȄĀęÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘŚÜÖ„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„Āü„Ā®„Āó„Ā¶„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā¶„Éę„āĻ„É©ÔľąUrsulaԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāŚŹįťĘ®„ĀĮ24śó•6śôā„Āę„ĀĮ„ÄĆŚľ∑„ĀĄ„ÄćŚčĘŚäõ„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚźĆśó•Ś§ēśĖĻ„Āę„ĀĮŚľ∑„ĀĄŚčĘŚäõ„āíšŅĚ„Ā£„Āü„Āĺ„Āĺ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„āĶ„Éě„ÉęŚ∑ě„āĶ„Éę„āĽ„ÉČšĽėŤŅĎ„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚźĆŚúįŚüü„Āꌧߍ¶Źś®°„Ā™śī™śįī„āĄŚúüÁ†āŚī©„āĆ„āí„āā„Āü„āČ„Āó„Āü„Äā„ĀĚ„ĀģŚĺĆ„ĀĮŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āłśäú„ĀĎ„ÄĀ28śó•15śôā„ĀęŚĆóÁ∑Į15Śļ¶„ÄĀśĚĪÁĶĆ114Śļ¶„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„ĀüŚĺĆ[150]„ÄĀ29śó•15śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā śįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆ„ÄĆŚŹįťĘ®„Äć„Āꌹܝ°ě„Āó„Ā™„Āč„Ā£„ĀüÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß

ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑Ôľą‚óč‚óčWԾȄĀĮ„ÄĀŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®Ť™ć„āĀ„Āü„āā„Āģ„Āꚼėšłé„Āó„ÄĀŚźĆś©üťĖĘ„āí„ĀĮ„Āė„āĀśĶ∑Ś§Ė„ĀģŚźĄśįóŤĪ°ś©üťĖĘ„ĀßÁĒ®„ĀĄ„āČ„āĆ„āč„Äā„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĆ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āíŚĎĹŚźć„Āó„Ā¶„ĀĄ„ā茆īŚźą„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āāšĹĶŤ®ė„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑„ĀĆ„Ā™„ĀĄŚ†īŚźą„āā„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Āó„Āü„āā„Āģ„ā횼•šłč„ÄĀŚćė„Āę„ÄĆTD„Äć„Ā®Á§ļ„Āô„Äā TD 01WÔľą„āĘ„Éě„É≥ÔľČ

ŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ1śúą4śó•14śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā4śó•5śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ā≠„É™„Éź„āĻŤŅĎśĶ∑„ĀģšĹéŚúߝɮ„ĀęŚĮĺ„Āó„Ā¶„ÄĀ5śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā4śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑01W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„ÄāJTWC„Āę„āą„āč„Ā®„ÄĀ01W„ĀĮ6śó•21śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā6śó•12śôāԾȄĀę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„ÄāšłÄśĖĻ„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ14śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„ĀßšĹéŚúߝɮ„ĀĆŚĹĘśąź„Āó„ÄĀ19śó•15śôā„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Āó„Āü„Ā®Ťß£śěź„Āó„Āü„Äā20śó•0śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā19śó•23śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āĘ„Éě„É≥ÔľąAmangԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ„ÄĀ21śó•21śôā„Āę„ĀĮ24śôāťĖ•ŚÜÖ„ĀꌏįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„ā茏ĮŤÉĹśÄß„ĀĆ„Āā„āč„Ā®„Āó„Ā¶ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßśÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ22śó•15śôā„ĀꌏĖ„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā01W„ĀĮŚźĆśó•21śôā„Āꌧ©śįóŚõ≥„Āč„āČś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TD 03WÔľą„ÉĀ„āß„Éá„É≥ÔľČ

3śúą14śó•„ĀģśúĚ„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮŚźĆśó•19śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā14śó•10śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ15śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā15śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑03W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā03W„ĀĮŤ•ŅťÄ≤„Āó„Ā™„ĀĆ„āČ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀģÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„ÄĀ17śó•18śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā17śó•17śôāԾȄĀę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ÉĀ„āß„Éá„É≥ÔľąChedengԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„Äā03W„ĀĮ19śó•„ĀģśúĚ„Āę„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éü„É≥„ÉÄ„Éä„ā™Ś≥∂„Āęšłäťôł„Āó„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„Äā JMA TD 05

5śúą4śó•ť†É„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„Āó„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ7śó•9śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ8śó•21śôā„ĀęšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„ÄĀ9śó•21śôā„Āę„ĀĮšĹéŚúߝɮ„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ10śó•9śôā„ĀęŚÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Āó„Ā¶ÁôļÁĒü„Āó„Āü„Äā11śó•15śôā„Āę„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀߌÜć„Ā≥šĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„Äā JMA TD 06

5śúą7śó•9śôā„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Äā13śó•9śôā„ĀꚳĜôāšĹéŚúߝɮ„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•15śôā„ĀęŚÜć„Ā≥ÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„Ā®„Ā™„Ā£„Āü„Äā15śó•21śôā„Āę„ĀĮ„ÉĀ„É•„Éľ„āĮŤŅĎśĶ∑„ĀßšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„Äā JMA TD 10

6śúą26śó•9śôā„ĀęÁźČÁźÉŤęłŚ≥∂„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Äā27śó•3śôā„ĀęśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„Äā TD 04WÔľą„ā®„ā¨„ā§ÔľČ

6śúą26śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ27śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ28śó•13śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā28śó•4śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„ÄĀ29śó•6śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā28śó•21śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßÁē™ŚŹ∑04W„ā횼ėÁē™„Āó„Āü„Äā30śó•0śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā29śó•23śôāԾȄĀę„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ā®„ā¨„ā§ÔľąEgayԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀģśĶ∑šłä„āíŚĆóŤ•Ņ„ĀęťÄ≤„ĀŅ„ÄĀ2śó•9śôā„ĀꌏįśĻĺ„Āßś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TDÔľą„āī„Éľ„É™„É≥ÔľČ

ŚŹįťĘ®5ŚŹ∑„ĀĆ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀŚŹįťĘ®„ĀģšłÄťÉ®„ĀĆÁÜĪŚłĮśďĺšĻĪ„Ā®„Āó„Ā¶ŚąÜťõĘ„Äā7śúą17śó•21śôā„Āę„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„ĀģŤ•Ņ„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆŚĹĘśąź„Āó„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ18śó•11śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā18śó•2śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ19śó•11śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā19śó•2śôā30ŚąÜԾȄĀę„ĀĮTCFA„ā팏Ė„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā19śó•12śôāÔľą„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥ś®ôśļĖśôā19śó•11śôāԾȄĀę„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„āī„Éľ„É™„É≥ÔľąGoringԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āó„Āü„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮŚĆóšłä„Āó„Ā¶ŚŹįśĻ嚼ėŤŅĎ„Āęśé•ŤŅĎ„Āó„ÄĀ19śó•21śôā„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 20

8śúą4śó•ť†É„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ6śó•18śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮ8śó•21śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģŤ•ŅśĶ∑Ś≤łś≤Ė„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„Āßś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 21

8śúą17śó•15śôā„ĀęŚćóť≥•Ś≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„Äā19śó•9śôā„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 22

8śúą18śó•ť†É„ĀęŚćóŤ•ŅŤęłŚ≥∂„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ19śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĮśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ21śó•21śôā„ĀꝼĄśĶ∑šĽėŤŅĎ„Āßś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 28

9śúą2śó•3śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„Āģ„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„ĀģŤ•Ņ„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁôļÁĒü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ3śó•6śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•21śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀ3śó•9śôā„Āę„ĀĮśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀģŚ§©śįóŚõ≥„Āč„āČś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„ÄāJTWC„āāŚĺĆ„ĀęTCFA„ā팏Ė„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā JMA TD 29

9śúą1śó•ť†É„Āę„āę„É≠„É™„É≥ŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ4śó•9śôā„Āę„ÉĎ„É©„ā™ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā5śó•21śôā„Āę„ĀĮšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„ÄĀ6śó•21śôā„Āę„ĀĮšĹéŚúߝɮ„ĀĆś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TD96W

9śúą7śó•9śôāť†É„ĀęŚÖąŚ≥∂ŤęłŚ≥∂šĽėŤŅĎ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆŚĹĘśąź„Āó„Āü„ÄāśĚĪ„ā∑„ÉäśĶ∑„Āč„āČťĽĄśĶ∑„āíŚĆóšłä„Āó„ÄĀ10śó•21śôā„Āęś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TDÔľą„Éě„É™„É™„É≥ÔľČ

9śúą8śó•ť†É„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ10śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā11śó•3śôā„ÄĀśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĮ24śôāťĖ•ŚÜÖ„ĀꌏįťĘ®„ĀęÁôļťĀĒ„Āô„āč„Ā®„ĀģŤ¶čŤĺľ„ĀŅ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßśÉÖŚ†Ī„āíÁôļŤ°®„Āó„ÄĀ12śó•„Āę„ĀĮ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀģÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęťÄ≤ŚÖ•„Āó„Āü„Āü„āĀ„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„Éě„É™„É™„É≥ÔľąMarilynԾȄĀ®ŚĎĹŚźć„Āē„āĆ„Āü„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄāā13śó•18śôā30ŚąÜÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā13śó•9śôā30ŚąÜԾȄĀęÁÜĪŚłĮŚĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀŚźĆśó•21śôā„Āę„ĀĮśįóŤĪ°ŚļĀ„ĀĆÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúßśÉÖŚ†Ī„ā팏Ė„āäś∂ą„Āó„ÄĀJTWC„āā„ĀĚ„ĀģŚĺĆTCFA„ā팏Ė„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā„Éě„É™„É™„É≥„ĀĮ14śó•„Āę„ĀĮšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„Āü„Äā JMA TD 33

9śúą15śó•9śôā„Āęť≥•Ś≥∂śĚĪśĖĻ„ĀßÁôļÁĒü„Äā„āĄ„āĄŚĆóŤ•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ16śó•3śôā„Āę„ĀĮŚĆóŚĀī„Āę„Āā„Ā£„ĀüŚĀúśĽěŚČćÁ∑ö„ĀꌏĖ„āäŤĺľ„Āĺ„āĆ„āčŚĹĘ„Āßśł©ŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀꌧȄāŹ„Ā£„Āü„ĀĆ„ÄĀŚćÉŤĎČÁúĆ„Ā™„Ā©ťĖĘśĚĪś≤ŅŚ≤łťÉ®„āíšł≠ŚŅÉ„Āę„Āĺ„Ā®„Āĺ„Ā£„Āüťõ®„Ā®„Ā™„āä„ÄĀŚćÉŤĎČÁúĆť§®ŚĪĪŚłā„Āß„ĀĮŚźĆśó•18śôā„Āĺ„Āß„Āģ24śôāťĖďťôćśįīťáŹ„ĀĆ135.5mm„ĀęťĀĒ„Āó„Āü[151]„Äā JMA TD 35

9śúą17śó•15śôā„Āę„Éę„āĹ„É≥Ś≥∂„Āģ„Āô„ĀźŤ•Ņ„ĀģŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„ÄĀ18śó•9śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 37

9śúą29śó•ť†É„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀŤ•ŅťÄ≤„Āó„Ā¶10śúą1śó•21śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„Äā3śó•15śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 41

10śúą22śó•9śôā„Āę„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥„ĀģśĚĪ„ĀßÁôļÁĒü„ÄāŚźĆśó•15śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā TD

11śúą22śó•21śôā„ĀęŚćó„ā∑„ÉäśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„ÄĀ23śó•15śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„ÄāŚŹįťĘ®26ŚŹ∑„Āģśģčť™ł„Āč„āČÁôļťĀĒ„Āó„Āü„āā„Āģ„Ā®„ĀŅ„āČ„āĆ„āč„Äā JMA TD 50

11śúą27śó•3śôā„Āę„Éě„É™„āĘ„ÉäŤęłŚ≥∂ŤŅĎśĶ∑„ĀßÁôļÁĒü„ÄāŚŹįťĘ®28ŚŹ∑„ĀģŚĆóŚĀī„āíŚĆóŤ•ŅťÄ≤„Āó„ÄĀ28śó•21śôā„Āę„ĀĮś∂ąśĽÖ„Āó„Āü„Äā JMA TD 51

11śúą25śó•ť†É„Āę„Éě„Éľ„ā∑„É£„ÉęŤęłŚ≥∂śĚĪśĖĻ„ĀߌĹĘśąź„ĀĆŚßč„Āĺ„Ā£„ĀüšĹéŚúߝɮ„ĀĆ„ÄĀ29śó•15śôā„ĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀęÁôļťĀĒ„ÄāŚźąŚźĆŚŹįťĘ®Ť≠¶Ś†Ī„āĽ„É≥„āŅ„ÉľÔľąJTWCԾȄĀĮ12śúą1śó•12śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā1śó•3śôāԾȄĀęÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌĹĘśąźŤ≠¶Ś†ĪÔľąTCFAԾȄāíÁôļ„Āó„Āü„ĀĆ„ÄĀÁŅĆ2śó•„Āę„ĀĮšĹéŚúߝɮ„Āęťô朆ľ„Āó„ÄĀJTWC„āāŚźĆśó•18śôāÔľąŚćĒŚģöšłĖÁēĆśôā2śó•9śôāԾȄĀęTCFA„ā팏Ė„āäś∂ą„Āó„Āü„Äā ŚźĄŚŹįťĘ®„ÉĽÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúߌźć ť†ÜÁē™„ĀĮ„āĘ„āł„āĘŚźć„ÄĆ„ÉĄɆ„ɨ„ā§„Äć„ĀĆ1„Ā®„Āē„āĆ„Ā¶„ĀĄ„āč[152]„Äā„Āĺ„Āü„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Śźć„ĀĮÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀĆÁõ£Ť¶Ė„ā®„É™„āĘ„ĀęŚÖ•„Ā£„Āü„Ā®„Āć„ÄĀ„Éē„ā£„É™„ÉĒ„É≥Ś§ßśįóŚúįÁźÉÁČ©ÁźÜŚ§©śĖáŚĪÄÔľąPAGASAԾȄĀĆŚĎĹŚźć„Āô„āč„āā„Āģ[153]„Äā ‚Ü퍩≥Áīį„ĀĮ„ÄĆŚŹįťĘ® ¬ß ŚŹįťĘ®„ĀģŚĎĹŚźć„Äć„ā팏āÁÖß

ŚźĄÁÜĪŚłĮšĹéśįóŚúß„ĀģŚĹĪťüŅ

ŤĄöś≥®ś≥®ťáą

ŚáļŚÖł

ÁĘļŚģöŚÄ§„ÄÄŚ§ĖťÉ®„É™„É≥„āĮ

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia