울진군의 지질  본 문서에서는 대한민국 영남 육괴 내 경상북도 울진군의 지질과 울진군에 발달하는 활성단층, 울진군 내의 리튬을 비롯한 여러 광산과 광상(鑛床)에 대해 설명한다. 개요경상북도 울진군은 선캄브리아기에 형성된 영남 지괴/영남 육괴의 북동부 끝 지역에 위치하고 있어, 선캄브리아기의 변성퇴적암 원남층군과 화성암 분천화강편마암과 홍제사 화강암 및 화강편마암이 넓게 분포하며, 남부 평해읍과 온정면 지역에는 경상 분지의 경상 누층군 퇴적암 울련산층과 가송동층이 소규모로 분포한다. 1:5만 지질도폭[1] 상으로

에 해당한다. 울진군 내 선캄브리아기의 암석은 울진군 중부와 남부에 분포하는 원남층군을 기반으로 하여 그 위에 부정합으로 덮인 율리층군이 있고 이들을 관입한 분천화강편마암과 화강편마암이 있다.[3] 선캄브리아기 편마암류가 분포하는 불영계곡은 경북동해안 국가지질공원의 지질유산으로 지정되어 있다. 평해층군평해층군(Precambrian pyeonghae group, 平海層群)은 울진군 남부 평해읍 지역에서 가장 오래된 지층군으로, 온정면 광품리, 선구리 동부, 후포리 일대에 소규모 분포한다. 변질이암(Metamorohosed argillaceous rock)과 변질 사질암(Metamorohosed arenaceous rock)의 호층(互層)으로 구성된다. 경상 누층군 울련산층에 의해 부정합으로 덮이며 온정면 금천리에서는 중생대 온정리 화강암에 의해 관입당했다.[4] 원남층군원남층군(Precambrian wonnam group, 遠南層群)은 울진군 중부 지역에서 선캄브리아기 암석의 기저를 이루는 가장 오래된 지층군으로, 하부로부터 준(準)편마암류를 주로 하는 원남층, 흑연 편암층, 천매암 및 운모 편암을 주로 하는 동수곡층, 장군 석회암층으로 구성된다. 울진군 금강송면과 울진읍 일부 지역, 매화면 남부, 기성면 지역에 넓게 분포한다.[3] 정창식 외(2000)는 원남층군 변성퇴적암의 변성연대를 1840±26 Ma (고원생대 오로세이라기)로 보고하였다.[5] 원남층원남층(Precambrinan wonnam group wonnam formaiotn, 遠南層)은 원남층군 최하부 지층으로, 앞서 말한 원남층군이 분포하는 지역 대부분을 차지한다. 일반적으로 편마상 또는 편리구조가 발달하며, 변질니질암(argillaceous meta-sediment)과 변질사질암(arenaceous meta-sediment)의 호층(互層)과 이들이 미그마타이트화된 암석들로 구성되어 있다. 주요 구성 광물은 정장석, 사장석, 석영, 흑운모, 각섬석, 녹니석이다. 일반적 주향은 북동-남서 방향이고 경사는 50~80°로서 북서측으로 급경사하나 수직 또는 동남측으로 기울기도 하다.[3][4]

흑연 편암층흑연 편암층(PCEg; Precambrinan wonnam group graphite schist, 黑鉛 片巖層)은 원남층 상위의 지층으로, 울진군 근남면 수산리 서부에 소규모로 그리고 근남면 수곡리 서측 계곡과 금강송면 하원리에 걸쳐 서북서-동남동에서 서남서-동북동 방향으로 완만히 굴곡하면서 북측으로 경사하며 대상 분포하는 지층이다. 흑연 편암층은 각섬석 편암, 흑연편암, 활석편암 등으로 구성된다.[3] 동수곡층동수곡층(PCEdo; Precambrina wonnam group donsugok formation, 東水谷 片巖層)은 원남층 상위의 지층으로, 율리층군에 의해 부정합으로 덮이며, 본 층과 원남층과의 관계는 정합적으로 보인다. 기성면 망양리와 매화면 덕신리, 기양리, 근남면 구산리 동부, 노음리 북서부, 통고산 동측 동수곡 계곡 등 울진군 곳곳에 국소적으로 분포한다. 본 암층의 하부는 주로 견운모(絹雲母) 편암, 상부는 주로 천매암으로 구성된다. 한천리 뒤쪽 산의 북사면에서의 주향은 북서 77°이고 경사는 북동 73°이며, 망양리 일대에서의 편암의 주향은 북서 70°내지 동-서 방향이다.[3] 장군 석회암층 장군 석회암층(PCEja; Precambrina wonnam group Janggun limestone formation, 將軍石灰巖層)은 동수곡층을 평행 부정합으로 덮고 율리층군에 의해 부정합으로 덮인다. 매화면 덕신리, 기양리, 매화리/금매리-근남면 구산리 경계지역, 수곡리 동부, 성류굴과 그 주변, 금강송면 왕피리 남부 지역에 국소적으로 분포한다. 구산리 부근에서는 두께 약 400 m 정도이고 담회색 내지 백색을 띠며, 주향은 북서 20°에 남측으로 50°경사한다. 성류굴 부근에서는 주향 북서 40°에 경사는 수직이 된다. 매화리 일대에서는 백색 석회암과 암녹색 내지 백색의 호상석회암으로 구성되어 있으며, 주향은 북동 20~40°에 남측으로 50~70°경사한다. 고회석(苦灰石)화작용 탄산철의 교대에 의한 갈철석과 적철석도 볼 수 있다.[3] 장군 석회암층의 경우 조선 누층군과 암상 및 층서가 유사해 고생대의 조선 누층군으로 분류된 바 있다.[6] 율리층군(Precambrian Yuli group, 栗里層群)은 영월군, 봉화군, 울진군 지역에 광범위하게 분포하는 변성퇴적암 지층으로 회색의 편암, 결정질 석회암, 석회규산염암 등으로 구성되며 울진군 지역에서는 원남층군의 장군 석회암층을 부정합으로 덮고 상부는 분천화강편마암에 의해 관입당했으며 금강송면에서 원남층 분포지역 사이에 끼어 분포한다. 외견상 하부인 남측으로부터 북측으로 향하여, 규암-점판암-천매암-운모편암류-흑색혈암(頁巖)-각섬석고회질석회암-석영사장석흑운모암의 순서로 단사(單斜) 구조를 이루고 있으며, 상한은 화강 편마암으로 관입 접촉되어 있어 두께는 알 수 없다.[3] 삼근리 지질도폭(1963)에 의하면 (암)회색 및 황회색의 편마암류 및 천매암과 회색 변성사질암의 호층으로 구성되며 하부에 두께 10~50 m의 석회암이 협재된다. 율리층군은 백운모-녹니석편암/천매암, 홍주석-백운모편암, 홍주석-흑운모편암, 홍주석-운모-녹니석편암, 백운모편암, 홍주석-근청석-백운모편암, 사질점판암으로 구성되는 변성니질암(metamorphosed argillaceous sediments) 및 운모질사암, 백운모-흑운모-사질변성퇴적암, 백운모-흑운모-규선석 변성퇴적암, 석회암, 결정질 석회암, 석회규산염암으로 구성되는 변성사질암(metamorphosed arenaceous sediments)으로 구분된다. 봉화군 소천면 현동리 일대에서는 율리층군이 이 일대에 발달하는 현동 단층대에 의해 심하게 파쇄되어 있다. 소천면 남동부 장군광산 지역에서 원남층군 장군 석회암층을 부정합으로 덮으며 조선 누층군 장산 규암층에 의해 부정합으로 덮힌다. 스즈키와 아다치(1994)는 율리층군의 편마암에서 1720±50 Ma의 모나자이트 CHIME 연대를 보고하였다.[7] 이용일 외(2011)는 영월군 상동읍 국도 제31호선 절개지(북위 37° 7′ 3.8″ 동경 128° 45′ 36.3″ / 북위 37.117722° 동경 128.760083° )에서 시료를 채취해 저어콘 U-Pb 연대측정을 실시하였다. 연대 범위는 2177±57 Ma~3520±55 Ma이고 최고 피크는 2491 Ma이며, 기존 연구 결과와 종합하여 율리층군의 퇴적시기를 약 22~20억 년(2180~2010 Ma)사이로 추정하였다.[8] 호산리층호산리층(Precambrian hosanri formation, 湖山里層)은 원래 삼척시 원덕읍 호산리에서 그 이름이 유래된 지층으로, 울진군 북부 지역인 북면 나곡리, 죽변면 후정리 중부와 봉평리, 울진읍 명도리와 정림리, 북면 하당리와 사계리, 울진읍 정림리와의 경계 지역에 산재하여 소규모 분포한다. 울진군 북부 지역의 기저 암층으로서 화강편마암류에 의해 관입당했다. 본 층의 하부인 호산리층 하부 편암대(PCEhs; Precambrian hosanri formation lower schist)는 호산리층 분포 지역의 대부분을 차지하며, 주로 운모 편암으로 구성되고 대표적인 운모 편암의 주요 구성 광물은 흑운모, 석영, 장석류 등이다. 상부인 호산리층 상부 혼성대(PCEhm; Precambrian hosanri formation upper mixed band)는 북면 나곡리 북동쪽 끝의 해안 지역에만 조금 분포한다. 많은 양의 화성광물이 주입되면서 부분적으로 미그마타이트화되었고 광역적으로는 주입편마암, 호상편마암 및 미그마타이트질 편마암 등이 편암류와 교호(交互)되는 일종의 혼성대를 형성하고 있음이 특징이다.[2] 분천화강편마암(PCEgnb, PCEbgrgn; Precambrian bunchoen granite gneiss)은 금강송면 북부(국도 제36호선 이북)과 울진읍 북부와 북면 남서부(지방도 제917호선 남서부지역)에 걸쳐 넓게 분포한다. 원남층군과 율리층군을 관입하고 홍제사 화강암에 의해 관입당해 있다. 주 구성 암석은 안구상(眼球狀) 편마암으로 이 암석의 주요 구성 광물은 석영, 장석, 흑운모 등이다.[9][2] 분천화강편마암에 대해 박계헌 외(1993)는 1920±56 Ma의 Pb-Pb 연대를[10], 정창식 외(2004)는 1911±170 Ma의 Rb-Sr 전암연대 및 1933±54 Ma의 Pb-Pb 연대를[11], 이석훈(2001)은 1931±78 Ma의 저어콘 CHIME 연대와 1915±26 Ma의 모나자이트 CHIME 연대를[12], 그리고 장호완 외(2003)는 1963±5 Ma의 저어콘 U-Pb 연대를 보고하였다.[13]

화강편마암화강편마암은 백운모를 소량 포함하는 우백질 화강편마암으로 울진읍 대흥리, 신림리, 근남면 행곡리, 구산리, 수곡리, 매화면 길양리 등지에 분포한다.[3]

흑운모 화강편마암흑운모 화강편마암(Precambrian biotite granite gneiss)은 울진군 북면 덕천리를 중심으로 죽변면, 북면 일대에 넓게 분포한다. 흑운모 화강편마암은 분천화강편마암을 관입하였으며 홍제사 화강암에 의해 관입당했다. 전체적으로 괴상(塊狀) 구조를 보이는 암상이며 흑운모의 함량이 많아 회색~암회색을 띤다.[2] 평해화강편마암(平海花崗片麻巖, Pyeonghae granite gneiss)은 울진공항 주변, 기성면 사동리와 방율리, 평해읍 직산리와 거일리 동부지역에 분포한다. 주로 흑운모 화강편마암으로 구성되며 거일리 동부에서는 조선 누층군에 대비되는 후포리층에 의해 부정합으로 덮이며 평해층군을 관입하고 있다.[4] 정창식 외(2000)은 2093±86 Ma의 207/206Pb 전암연대를 보고하였고[5] 장호완 외(2003)는 저어콘 U-Pb 연대측정을 실시하여 1936±21 Ma의 연대를 보고하였고[13] 김남훈 외(2009)는 1982±6.3 Ma (고원생대 오로세이라기)의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대를 보고하였다.[14]

하다우백질 화강편마암(Hada leucogranite gneiss, 下茶優白質 花崗片麻巖)은 울진군 기성면 다천리 하다 지역을 표식지로 하여 기성면 정명리, 다천리 북부, 평해읍 오곡리, 매화면 길곡리와 기성면 이평리, 온정면 외선미리의 경계 지역과 후포면 후포리, 평해읍 학곡리의 경계 지역에 소규모 분포하며 대개 동-서 방향으로 원남층군 원남층을 관입하였고 평해화강편마암과의 관계는 점이적이거나 단층으로 접촉한다. 하다우백질 화강편마암은 우백질 화강편마암과 반화강암질(aplitic) 편마암으로 구성되며 대체로 유백색이고 괴상이나 다소 엽리가 발달한다. 또한 원남층 내에서도 페그마타이트질 내지 반화강암질(aplitic)로 나타난다. 김남훈 외(2009)는 1959±28 Ma (고원생대 오로세이라기)의 SHRIMP U-Pb 저어콘 연대를 보고하였다.[4][14] 홍제사 화강암(Precambrian hongjesa granite, 洪濟寺 花崗巖)은 울진군 내에서는 북면 사계리와 상당리, 덕구온천 부근에 넓게 분포하며 (암)회색을 띠는 장석과 석영을 함유한다. 모드 분석결과는 화강암에 속하나 상당 부분이 화강편마암에 속하며 정확한 모드명은 반상변정질복운모 화강섬록암 내지 화강암이다. 홍제사 화강암은 많은 페그마타이트질 암맥에 의해 관입당했는데 이 암맥은 불규칙적으로 관입해 있고 수~수십 센티미터 규모로 작으며 구성 광물이 홍제사 화강암과 유사해 홍제사 화강암보다는 나중에 형성되었지만 홍제사 화강암과 동일 기원의 마그마로부터 형성된 것으로 추정된다. 페그마타이트 내 백운모의 칼륨-아르곤 연대 측정 결과는 1,754±53 Ma (고원생대 스타테로스기, 윤석규, 1979)이며 한국지질자원연구원에서 루비듐-스트론튬 전암 연대는 1880±32.4 Ma (고원생대 오로세이라기, 주승환 외, 1978)이다.[2] 기성층 (전단대?)기성(변질화산암)층(Precambrian Kiseong formation, 箕城層)은 영양군 수비면 본신리와 울진군 매화면 길곡리, 온정면 외선미리의 경계 지역에 분포하는 지층이다. 변질화산집괴암(Meta-volcanic agglomerate), 변질응회질암(Meta-tuffaceous rock), 변질분출암(Meta-eruptive) 등의 변질 화산암으로 구성된다. 평해층군을 부정합으로 덮고 원남층군에 의해 부정합으로 덮이는 선캄브리아기의 화산암이다.[4] 그러나 김남훈 외(2002)는 기성층이 변성화산암층이 아니라 기존의 변성암류가 연성전단운동의 결과로 변형되어 일부 노두에서는 마치 변성화산암과 같은 모습을 갖는 전단대라고 판단하였고, 압쇄암에 대해 칼륨-아르곤 연대 측정을 실시하여 백악기(122.8±1.8 및 89.9±1.8 Ma)에 극심한 압쇄암화 작용이 일어났다고 하였다. 그리고 기성층의 존재에 근거하여 설정된 평해층군과 원남층군을 하나의 지층으로 간주해야 한다고 주장하였다.[15] 후포리층(Precambrian Hupori formation)은 울진군 평해읍 거일리에서 후포면 후포리까지 거의 남-북 방향으로 분포하는 지층이다. 서측에서는 후포리 단층에 의해 원남층군 및 평해화강편마암과 접하며 동측에서는 평해화강편마암을 부정합으로 덮는다. 이 지층은 많은 단층과 습곡으로 지층이 교란되어 있다. 평해읍 학곡리 동부에서는 주향이 북서 20~45°에 경사는 북동 36~45°이나 후포리 지역에서는 주향이 북서 65~80°에 경사는 남서 25~40°이 된다. 습곡의 축은 북서 방향이며 소규모 단층들은 북동 방향이 우세하다.[4] 울진군 평해읍 직산리의 등기산 지역에는 과거 후포리층의 석회석을 채굴하던 한국공항 평해광업소 석회석 채굴 석산이 있었으나 폐광 이후 방치되어 있다. 울진군 후포면 후포리, 후포등기산공원과 갓바위 일대에 후포리층이 대규모로 드러나 있다. 각섬질암각섬질암은 금강송면 광회리, 쌍전리 일부 지역에 분포하며 선캄브리아기 암석을 관입하였다.[9]

고생대에 형성된 조선 누층군과 시대 미상의 암석은 울진군 북부 지역에 분포한다. 캄브리아기의 퇴적암 지층 조선 누층군은 울진군 북면 북서부 끝 지역인 주인리 지역에 소규모로 분포한다.[1] 우백질 화강암우백질 화강암(lgr)은 울진군 북면 덕구리와 소곡리 북부, 죽변면 후정리, 죽변리 해안지역에 소규모로 분포하는 시대 미상의 화강암이다. 주요 구성 광물은 석영, 사장석, 흑운모이다.[2] 묘봉층(CEm)은 대부분 암회색, 녹회색, 흑회색을 띤 점판암으로 구성되었으며 상부의 풍촌 석회암층과 접하는 부분에서는 얇은 석회암층이 협재한다. 중생대 백운모 화강암에 의해 관입 당했으며 지층의 주향과 경사는 울진광산에서는 동-서~북동 20°및 북서 70~90°이며 절골 부근에서는 북서 30~50°및 북동 40°이다. 울진광산 부근에서는 남-북 주향을 가지는 6개의 계단 단층으로 동쪽이 떨어져 동-서 방향으로 길게 분포한다.[2] 풍촌 석회암층(CEp)은 주인리에 묘봉층과 같이 분포하는, 거의 순수한 백색 내지 담회색 석회암으로서 상부가 유문암질암에 의해 관입 융식(融蝕)되거나 분출 피복되어 있다. 본 층의 주향과 경사는 북서 50~60°및 북동 60~70°이다.[2] 김련 외(2010)는 성류굴 주변의 퇴적암류를 조사하고, 기존에 알려져 있는 바와 다르게 고생대 조선 누층군 대기층, 화절층 그리고 동점층이 나타난다고 보고하였다. 하지만 동점층 상위에 두무골층과 막골층이 나타나는 삼척탄전 지역과는 달리 성류굴 암석은 두 층군의 구분이 뚜렷하지 않아 근남층으로 명명하였으며, 성류굴은 이 근남층 내에 발달하고 있다.[16]

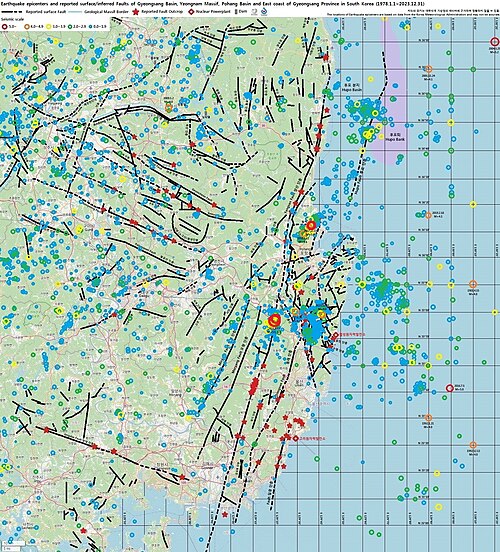

중생대 화성암중생대에 관입한 화강암은 울진군 내에 근남면~매화면 지역의 쥐라기 화강암과 온정면~후포면~영덕군 북부 지역의 백악기 온정리 화강암이 있다. 흑운모 화강암흑운모 화강암(Jurassic biotite granite)은 매화천 동부 지역에 해당하는 근남면과 매화면 동부 지역에 분포한다. 원남층군을 관입하였으며 주요 구성 광물은 석영, 정장석, 사장석, 흑운모 등이고 각섬석, 저어콘, 인회석 등을 포함한다. 일부 지역에서 3~7 m 폭의 각섬석, 분암, 페그마타이트, 석영반암, 석영맥 등의 암맥에 관입당했다.[3] 울진군 근남면 산포리 산 118-4 지역, 지방도 제917호선 해안도로변의 촛대바위는 쥐라기 흑운모 화강암으로 구성된 암석이다. 울진군 매화면 오산2리 해안에는 흑운모 화강암이 드러나 있으며 특히 화강암을 관입한 밝은색의 산성암맥과 어두운색의 염기성 암맥이 다수 관찰된다.

백운모 화강암백운모 화강암(Jurassic Muscovite grnaite)은 울진군 북면 주인리 울진광산 부근에 소규모 분포하며 홍제사 화강암과 조선 누층군을 암주(巖柱) 형태로 관입한 화강암이다. 주로 석영, 사장석, 백운모로 구성되며 특징적인 광물로 흑운모, 인회석, 자철석, 금홍석(金紅石), 적철석 및 녹니석이 포함된다.[2]  북위 36° 41′ 31.3″ 동경 129° 25′ 58.8″ / 북위 36.692028° 동경 129.433000° 온정리 화강암(Onjeongri Granite)은 울진군 온정면 외선미리와 선구리 일부 지역, 온정면 동남부와 후포면 서부 일대에 분포하는 한국의 화강암이다. 평해 지질도폭(1963)에 의하면 주로 각섬석 흑운모화강암으로 구성되어 있으며 선미리층과 평해층군을 관입하였고 경상 누층군에 의해 부정합으로 덮이는 선백악기 화강암이다.[4] 신성천과 니시무라 스즈무(1993)는 온정리 화강암에서 85.5~44.3 Ma의 저어콘, 스핀, 인회석 피션트랙 연대와 87.1±2.1 Ma의 각섬석 K-Ar 연대를 보고하였다.[17] 정창식 외(1998)에 의하면 온정리 화강암의 연령은 경상 누층군이 혼펠스화된 야외지질학적인 특징과 칼륨-아르곤 연대 측정 자료로 볼 때 중생대 백악기 말(87 Ma 내외)로 판단된다. 화강암 내 우라늄 함량은 0.7~4.4 ppm, 토륨 함량은 4.9~15.6 ppm이다.[18] 유문암질암맥울진군 온정면 외선미리 금장산 남측 지역에는 산성암맥인 유문암질암맥이 경상 누층군 울련산층과 가송동층을 관입하였다. 이 암맥은 유동구조(flow band)가 잘 발달한다.[3] 선미리층선미리층(Seonmiri formation, 仙味里層)은 울진군 온정면 북부 내선미리~선구리 지역에 반달 모양으로 그리고 온정리 부근에 소규모로 분포하는 퇴적암 지층이다. 선미리에서는 반달모양 분포지역 외곽에서 경상 누층군 울련산층에 의해 부정합으로 덮이고 백악기 온정리 화강암에 의해 관입당해 선미리층의 일부가 혼펠스화되었다. 선미리층은 역암과 알코스사암으로 구성되며 역암의 자갈은 최대 크기 1 m에 선캄브리아기 변성암으로 구성된다. 선미리층은 상부가 침식되었고 하부가 온정리 화강암에 의해 관입당해 그 두께는 알 수 없다.[4] 울련산층(Ulryeonsan Formation, 蔚蓮山層)은 경상 누층군의 기저 역암층으로서 울진군 내에서는 온정면 내선미리와 외선미리, 온정리, 광품리와 평해읍 학곡리 일부 지역에 분포한다. 울련산층은 수평 분포가 불량하여 두께가 0(첨멸)에서 500 m까지 편차가 심하다. 금장산 남서부에서는 현저하게 발달하나 온정리 부근에서 점차 미약해지며 조금리 부근에서 첨멸[19]된다. 영양군 수비면 본신리~금장산 일대에서 기성(변질화산암)층과 같은 선캄브리아기 지층과 선미층을 부정합으로 덮고 온정리 부근에서 백악기의 온정리 화강암을 부정합으로 덮는다. 영양군 수비면~금장산 지역의 울련산층은 주로 기저 역암으로 구성되어 있으며 상부에서 녹회색 및 암회색 알코스사암과 자색(赭色) 셰일을 협재한다. 역암을 구성하는 기질(基質)은 알코스질이며 역암의 자갈은 선캄브리아기 변성암 및 화성암 종류로 구성된다. 자갈의 크기는 최대 2.3 m, 대부분 20 cm 내외이며 그 크기는 상부로 갈수록 점차 작아진다. 온정면~평해읍 지역의 울련산층은 온정면 광품리에서 기저 역암층이 발달하나 평해리 남쪽에서는 역암층의 발달이 현저하지 못하다. 이 지역에서는 역암, 자색(赭色) 사암, 갈회색 사암, 자색 이암 및 셰일로 구성된다.[4]  북위 36° 39′ 47.1″ 동경 129° 20′ 00.3″ / 북위 36.663083° 동경 129.333417° 가송동층(Gasongdong Formation, 佳松洞層)은 울련산층 상위의 지층으로, 영양 지역과 달리 동화치층의 발달 없이 하부의 울련산층을 직접 비정합으로 덮으며 백악기 온정리 화강암을 부정합으로 덮는다. 구주령 고개 정상부 주변 그리고 온정면 남서부인 온정리, 조금리의 국지도 제69호선 이서 지역에 분포한다. 가송동층은 주로 역암, 사암, 셰일, 처트질 셰일 및 박층의 석회암 등으로 구성된다.[4] 울진군 온정면 외선미리 809-1에 위치한 한주령(구주령)휴게소 앞에는 국도 제88호선 도로사면을 따라 가송동층의 적색 사암층이 대규모로 노출되어 있다. 이 퇴적층에서는 층리면을 따라 두께 5 m의 반화강암이 암상(巖床; sill)으로 관입하고 있으며 퇴적층과 관입체는 남-북, 북동, 동-서 주향으로 발달하는 방사상의 사교 이동성 단층들에 의해 절단되는 특이한 지질구조를 보이고 있다. 평해 분지평해 분지는 지체구조상 백악기 경상 분지 영양소분지와 선캄브리아기 영남 육괴의 경계 지역에 위치한 소규모의 퇴적 분지로 평해읍 평해리와 오곡리 일대에 발달한다. 단층 분지인 평해분지는 고원생대 변성암을 기저로 하며 길태언 등은 평해 분지 내 시대 미상의 지층을 퇴적상 조합에 따라 A, B, C 3개 층으로 구분하였다. 평해분지의 동편은 양산 단층에 의해 기반암과 경계 지어지며, 평해분지는 동편으로 갈수록 분지 심도가 깊어지는 비대칭형 지구대를 이룰 것으로 해석된다.[20] 울진군의 단층 울진군 지역에는 대규모의 단층은 지나지 않고 소규모의 단층들이 많이 분포하는데, 그중에는 제4기에 활동한 단층도 있고 한울원자력발전소 근처에 위치한 단층도 있다. 울진군 해역에는 후포 단층이 지난다.

마분동 단층마분동 단층은 한울원자력발전소가 위치한 울진군 북면 덕천리에 위치한 북서 주향의 단층이다. 평균적으로 북서 40~50°의 주향과 남서 70~80°의 경사를 보이는 주향 이동 단층으로 우수향 및 좌수향 운동 감각이 우세하나 경사 이동을 지시하는 단층조선도 관찰된다. ESR 연대측정 결과 F99 지점(N37°05'08.2", E129°22'30.4")에서 308±30ka에 최후기 단층 운동을 하였으며 F225 지점(N37°04'59.83", E129°23'15.50")에서는 407±69 ka, 648±147 ka 등 제4기에 최소 두 번 활동한 것으로 확인되었다.[21] 검성동 단층검성동 단층은 울진군 북면 부구리를 중심으로 남-북 방향으로 발달하는 단층이다. 한울원자력발전소에서 서쪽으로 5 km 지점에 위치하며 ESR 연대측정값은 1,050±144 ka이므로 최후 운동 시기는 제4기 플라이스토세에 해당하는 약 105 만년 전으로 해석된다.[21]

두천 단층두천 단층은 구수곡자연휴양림-시고개골-두천1리-안말래까지 발달하는 총길이 약 4.5 km의 남-북 주향의 단층이다. 두천 단층에서는 단층대를 따라서 염기성암맥이 관입하고 있는 것이 특징이며, 암맥들은 심하게 파쇄되어 있다. 이 단층의 파쇄대 폭은 약 100m 이상 발달하고 있으며, 단층 운동 방향을 정하기가 매우 어려울 정도로 단층대 내에 아주 많은 소단층들이 발달하고 있다. 단층 파쇄대에 발달하고 있는 단층조선과 파쇄엽리는 주향이동 운동을 지시한다.[22] 남대천의 지류를 따라 북서방향의 하당 단층이 발달하고 있으며, 북면 하당1리의 중평교, 중석교, 상당리 부근에 단층과 산성암맥 노두가 노출되어 있다. 중평교에서도 약 10 m 폭의 단층 파쇄대를 갖는 단층이 발달하며, 이보다 북쪽 연장부인 중석교에서는 주향 북동 40°/경사 남동 70°을 보이고 약 5 m 폭의 단층파쇄대가 발달하고 있다. 상당리에서도 북서주향을 보이는 산성암맥과 단층이 노출되어 있다.[22] 울진군 북면 하당리 나그네재 도로변 사면(N37°02'24.21", E129°19'37.73")에는 홍제사 화강암 내에 염기성 암맥이 2매가 관찰되며 이들을 주향 북동 49°/경사 북서 43°자세의 단층이 절단하는 노두가 있다.[22]

매화 단층매화 단층은 매화천을 따라 발달하는 남-북 방향의 단층이다. 읍남리, 행곡리, 노음리, 갈면리, 성류굴 지점에서 단층의 노두가 보고된 바 있다.[3] 근남면 노음리 지점에서 발견된 노두에서 ESR 연대측정 결과 220±20 ka가 나와 매화 단층은 약 22만 년 전에 활동한 활성단층임이 드러났다.[21]

구산 단층구산 단층(N36°56'33.4", E129°21'33.6")은 울진군 근남면 구산리를 중심으로 발달하는 북동 주향의 단층이며 단층이 운동한 시기가 제4기로 판단되는 단층이다. 이 단층은 기반암인 선캄브리아기의 화강편마암, 제3기로 추정되는 염기성 암맥 그리고 이들을 부정합으로 피복하는 미고결 상태의 제4기 하안단구 퇴적층을 절단하는 것으로 보고된 단층이다. 이 단층은 염기성 암맥 내부를 절단하거나 관입면을 따라 연장된다. 구산 단층대 내에 발달하는 단층비지에 대한 ESR 연대측정 결과는 369±39 ka (약 37만 년 전)로 보고되었다.[22] 제4기 하성층과 단층비지에 대해 연대측정을 실시한 결과 구산 단층은 50만년 이내에 2번 이상 활동했던 단층으로 해석되었다. 제4기 단층 활동에 의한 구산 단층의 최대 변위는 약 94.63 cm이며, 이를 한 번의 최후기 지진 활동에 의한 변위로 가정하고 지진변위-모멘트 지진규모의 경험식에 대입한 결과 과거 발생한 지진 규모는 약 6.4~6.9로 추정되었다.[24] 울진경찰서 맞은편 울진 읍남리 고분군 유적지 사면(N36°59'01.3", E129°23'37.1")에는 안구상 편마암과 화강편마암 그리고 이를 관입한 동서 방향의 염기성 암맥들이 노출되어 있다. 이 노두에는 염기성 암맥을 절단하며 약 1 m 역이동으로 분리시키는 단층이 관찰된다. 이 단층을 따라 수십 cm 폭의 손상대와 수 cm 폭의 단층비지가 발달한다. 제4기 지층을 절단하거나 단층비지에 대한 연대측정은 시행되지 않았으나 운동 감각으로 볼 때, 신기 지구조 사건의 결과일 가능성이 높다.[22] 삼근 단층대삼근 단층대는 금강송면 삼근리에서 하원리까지 이어지는 동-서 주향의 단층대이다. 하원리의 보부천 하구 부근에는 심한 압쇄대가 북북동 방향으로 지나간다.[3] 한치 단층한치 단층은 금강송면 하원리에서 근남면 수곡리 서측 계곡까지 이어지는 서북서 주향의 단층이다. 원남층군 흑연편암층(PCEg)이 이 단층을 따라 발달하고 있다.[3] 노음리 단층노음리 단층은 근남면 노음리에서 구산리까지 국도 제7호선의 선형과 거의 일치하게 동북동 방향으로 발달하는 단층이다. 주향은 북동 30~40°이며 남측으로 70~80°경사하는 역단층이다.[3]

영덕 단층은 경상북도 영덕군 강구면에서 울진군 온정면까지 약 40 km 연장되는 남-북 방향의 선형구조로 인지되며, 양산 단층의 가지단층이다. 김광연(2023)에 의하면 단층의 노두는 아래와 같으며 영덕 단층의 수평 변위는 트라이아스기 내지 쥐라기 영덕 화강암과 하양층군의 경계 기준 우수향으로 약 4.6 km, 하양층군과 백악기 온정리 화강암의 경계 기준 우수향으로 약 5.0 km, 하양층군과 고원생대 변성암의 경계 기준 우수향으로 약 4.7 km이다. 울진군 지역의 평해 지질도폭에서 서화산 단층으로 명명된 단층의 자취가 영덕 단층과 연장되는 것을 확인하였다.[25] 오곡리 단층오곡리 단층은 평해읍 오곡리 지역에서 남-북 방향으로 발달하는 연장 약 4 km의 단층이다. 인근에는 선캄브리아기의 원남층과 평해층군이 분포한다.[4] 서화리 단층서화리 단층은 온정면 소태리에서 북북동으로 연장되어 선구리를 지나 기성면 방율리에 이르는 연장 약 15 km의 단층이다. 중생대의 선미리층, 경상 누층군 울련산층, 가송동층, 선캄브리아기의 기성(변질화산암)층, 평해화강편마암 등을 절단하고 있으며 따라서 최소한 중생대 백악기 이후에 형성된 단층이다.[4] 길곡 단층길곡 단층은 매화면 길곡리에서 선구리에 이르기까지 북북서 방향으로 발달하는 연장 약 9 km의 단층이다. 선구리에서 서화리 단층에 의해 절단된다.[4] 후포리 단층후포리 단층(후포 단층이 아님)은 후포면 후포리에서 평해읍 학곡리 동부에 이르기까지 남-북 방향으로 발달하는 연장 약 4 km의 단층이다. 이 단층을 경계로 선캄브리아기의 후포리층과 평해 화강편마암이 접하고 있다.[4] 성류굴 고지진울진군의 광물과 지하자원, 울진 리튬광산울진군 내에는 여러 광산들이 존재하며 가장 대표적인 것은 리튬이 산출되는 울진 보암광산이다. 울진광상울진광상은 울진군 북면 덕구리에 위치하며 태백산광화대의 최동단으로 이곳에 울진 아연광산(蔚珍亞鉛鑛山)이 있다. 광석의 평균 품위는 아연 5.9%, 납 2.3%, 구리 0.3%로 상당량의 은이 수반된다. 전형적인 접촉교대광상으로 인근의 지질은 조선 누층군 묘봉층과 풍촌 석회암층이 백운모 화강암(Jmgr)의 관입을 받았다. 조선 누층군 묘봉층과 풍촌 석회암층에 발달한 스카른형 광상으로, 섬아연석(閃亞鉛石), 방연석, 황동석, 자류철석(磁硫鐵石), 자철석, 황철석 등이 산출된다.[27][2] 울진 보암 리튬광산울진 보암광산, 울진 리튬광산은 울진군 서면 왕피리 일대에 발달하는 리튬 페그마타이트 광상이다. 변성퇴적암류로는 원남층(준편마암), 그 위에 정합으로 놓이는 동수곡층과 장군 석회암층, 율리층군과 이를 관입한 왕피리 화강편마암으로 구성된다. 광상이 발달하는 장군 석회암층은 담회색 석회암과 암회색 사질석회암으로 구성되며, 북동-남서 주향으로 약 40° 이하의 완만한 경사를 보인다. 리튬 광상은 조선 누층군에 대비되는 장군 석회암층의 중앙부를 층리면에 나란하게 관입한 길이 약 1 km 의 희유원소 페그마타이트(rare-element pegmatite) 및 그 연변부에 발달한 홍운모-알바이트 영운암으로 구성된다. 리튬의 함량은 서부광체가 1130~1584 ppm, 본광체(main-submain orebody)가 589~5280 ppm, 동부광체가 4474 ppm이다.[28] 울진군 서면 왕피리 일대에서는 1945~1963년에 180톤의 고품위 리튬 광석이 채굴되었으며,[29] 저품위 광체는 Li2O 평균함량이 1.69%, 고품위 광체는 3% 를 함유하는 것으로 보고되었다. 선캄브리아기의 장군석회암내에 배태된 보암 리튬광상은 각력상으로 산출되는 리튬광체와 페그마타이트-반화강암 맥을 따라 산출되는 맥상 리튬광체로 이루어져 있다. 각력상 리튬광체와 맥상 리튬광체 모두 석영과 리튬 운모인 레피돌라이트(lepidolite)에 함유된다. 각력상 광석과 맥상 광석의 Li2O 함량은 각각 평균 4.70 wt.%와 1.88 wt.% 로 각력상 리튬광체가 더 많은 리튬을 함유하고 있다. 리튬 운모인 레피돌라이트에 대한 K-Ar 연령 측정 결과 각력상 리튬광석으로부터 분리한 레피돌라이트는 169.3~160.1 Ma, 맥상 리튬광석에서 분리한 레피돌라이트는 160.8~154.6 Ma 로 리튬 광화 작용은 주로 쥬라기 중기에서 말기 동안에 일어난 것을 알 수 있다.[30] 최우현과 박창윤(2024)은 울진 보암광산 일대 변질대에서 변질 광물로서 산출되는 백운모의 산출 형태와 광물조성을 분석하여 이 백운모를 페그마타이트 탐사 시 광물학적 지표로서의 활용 가능성을 확인하였다. 변질대에서 산출되는 백운모는 페그마타이트에서 방출된 열수에 의해 형성된 2차 광물(secondary mineral)로, 교대 혹은 공극을 충전한 형태로 침전된다. 이들은 율리층군에 존재하는 백운모에 비해 철, 마그네슘, 티타늄이 부화되어 있고 나트륨, 알루미늄 함량이 낮다.[31] 옥방광산옥방광산(玉房鑛山, 북위 36° 55′ 23″ 동경 129° 08′ 20″ / 북위 36.92306° 동경 129.13889° )은 경상북도 봉화군 소천면 분천리와 울진군 서면 광회리에 걸쳐 있는 광산으로, 1939년 금-은광으로 등록되었고 1941년 텅스텐 광상이 발견되었다. 광산 주변의 지질은 선캄브리아기 원남층군과 이를 관입한 분천화강편마암 및 중석광상과 관련된 각섬암으로 구성된다. 앞의 두 암석을 관입한 각섬암은 두께 30~120 m에 3 km까지 연장되고 주로 각섬석, 사장석, 석영으로 구성되며 흑운모, 인회석, 자류철석, 티탄철석, 황철석, 황동석 등이 수반된다. 이 광상의 중석은 각섬석 내에 발달된 페그마타이트에서만 산출된다. 페그마타이트 내 중석의 유입은 루비듐의 농집(濃集)과 스트론튬의 감소를 수반한 열수작용에 기인하였다. 분천 화강편마암에는 텅스텐이 20~50 ppm 정도 포함되어 있으나 각섬석과의 접촉부로 갈수록 높아져 각섬석에서는 최고 2,095 ppm에 이른다.[32][33][34] 쌍전광산쌍전광산은 울진군 서면 쌍전리에 위치한 중석광상으로 일대의 지질은 선캄브리아기 원남층군, 각섬암질암, 분천 화강편마암, 페그마타이트, 염기성암맥으로 구성되며 광상은 분천 화강편마암과 각섬암질암의 경계에 발달한 함중석 페그마타이트 암맥이다. 광산에서 나오는 주요 광물은 철망간중석, 회중석, 황비철석이고 이외에 소량의 휘수연석, 자비철석, 자류철석, 황철석, 황동석, 섬아연석, 방연석, 휘창연석(輝蒼鉛石), 황석석(黃錫石), 반동석(斑銅石) 등이 수반된다. 맥석광물로 석영, 미사장석, 사장석, 백운모, 흑운모, 전기석, 자류석, 형석, 견운모가 나온다.[35][36] 울진철광산울진철광산(蔚珍鐵山)은 울진군 평해면 삼율리 서남서 약 2.2 km 지점 삼율광산 서남 약 800 m 지점에 위치한 철광상(鐵鑛床)이다. 주변에는 중생대에 관입한 온정리 화강암이 분포하며 갈색과 회백색의 장석이 현저하다.[4] 삼율 몰리브데넘 광산삼율 수연(몰리브데넘)광산(三栗水鉛鑛山)은 울진군 평해면 삼율리 서방 1 km 지점에 위치하며 주변에는 중생대에 관입한 온정리 화강암이 분포한다. 광산 부근에는 북서 25°, 남서 80°와 북동 30°, 남동 80°의 단층과 이에 평행하는 전단대가 발달하고 있으며 이에 따라 암맥(diabasic dyke rock)이 관입하고 있다. 이 암맥 부근에 몰리브데넘을 함유한 석영맥이 발달하거나 화강암의 절리에 따라 함유된다.[4] 삼정 구리광산삼정광산(三井鑛山)은 울진군 온정면 조금리에 위치한 구리 광산이다. 인근에는 경상 누층군 가송동층이 분포한다.[4] 동진 구리광산동진광산(東珍鑛山)은 울진군 온정면 조금리에 위치하며 조금리 부락 서방 600 m 지점에 위치한다. 과거 소량의 구리를 채굴한 적이 있으나 현재는 작업이 중단되었다. 인근의 지질은 선캄브리아기 평해층군과 중생대의 온정리 화강암, 가송동층아 분포한다. 평해층군은 광산 부근의 조금리 계곡을 따라 약간 분포하며 편리의 주향과 경사는 북동 70°및 북서 80°를 보인다.[4] 구산리 활석광산구산리 활석광산(九山里滑石鑛山)은 울진군 평해읍 구산리 부락 북방 1 km 지점에 있다. 평해 화강편마암 중에 포획된 변성 퇴적암중의 활석 편암을 가행 대상으로 한다. 이들 변성 퇴적암류는 대체로 견운모활석편암과 흑운모 편암 등이다. 광체(鑛體) 북단에서 거정 화강편마암에 의해 관입되고 있으며 심한 습곡으로 인해 주향과 경사는 일정하지 않으나 광체 남단에서는 주향이 북동 62°에 경사는 북서 50°이다.[4] 선구 아연광산금구광산(金邱鑛山) 또는 선구광산(仙邱鑛山)은 울진군 온정면 선구리 외선미부락 서남방 약 1.5 km 지점에 위치한 아연 광산으로 소량의 금, 은, 동을 함유하는 열하충전광상(裂罅[37]充塡鑛床)이다. 인근의 지질은 경상 누층군 울련산층 및 가송동층과 이를 관입하는 분암(玢巖), 규장암 등이다. 본 광상은 이들 암석을 횡단하는 남-북 주향 및 경사 북서 70~80°의 열하에 따라 충전된 4조의 광맥으로 구성되어 있다. 광석은 주로 섬아연석, 방연석, 황동석, 자류철석(磁硫鐵石) 및 석영으로 구성되어 있으며 약간의 금과 은을 함유한다. 평균 품위는 아연 12.3%, 납 23%, 구리 0.35%, 은 118g/t으로 보고되었다.[4] 평해 지질도폭에서는 경상 누층군 동화치층 속에 약간의 석탄이 있음이 보고되었다. 이 지층은 자색(赭色) 셰일, 자색 사암, 담갈색 내지 녹회색 사암 또는 화강암질사암 및 흑색 셰일층의 호층(互層)으로 구성되어 있으며 석탄층은 흑색 셰일층 중에 포함된다. 흑색 셰일층은 두께가 2~3 m이며 이에 협재되는 석탄층도 수 센티미터 두께의 얇은 지층만이 있어 경제적으로 무익하다.[4] 평해층군과 원남층에 속하는 변성암 중에는 석묵편암(石墨片巖; 흑연편암)이 부분적으로 발달하며 이와 같은 흑연편암 중의 파쇄대에는 흑색의 단층 점토가 다소의 흑연과 혼합되어 발달하고 있다. 이와 같은 지점에서는 흑연의 채광이 이루어진 곳이 많으며 온정면 광품리 북방 500 m 지점(평해층군 분포지역), 기성면 이평리 북방 1 km 지점(원남층 분포지역, 인근에 서화리 단층 통과) 등이 대표적인 예이다. 그러나 이들 광상은 품위가 낮고 가행 가치가 별로 없다.[4] 기성층 광염대평해 지질도폭에 의하면 기성면 황보리 서측 4 km 지점에 위치하는 기성(변질화산암)층(PCEk; 오곡리 단층 서측에 소규모 분포)은 주로 각력 구조를 나타내며 이들 가운데 황철석, 황동석, 섬아연석 등이 광염(鑛染)되어 있으며 지표가 산화되어 있다. 평해 지질도폭에서는 이 광상이 각력중에 광염되어 있는 점으로 보아 앞으로 채광하여 볼 필요가 있다고 본다라고 언급되어 있다.[4] 같이 보기

각주

|

Portal di Ensiklopedia Dunia