日本占領時期のインドネシア

日本占領時期のインドネシア(にほんせんりょうじきのインドネシア、英語: Japanese-occupied Dutch East Indies)では、第二次世界大戦中の1942年(昭和17年)3月から1945年(昭和20年)9月の終戦にかけて大日本帝国が占領統治した「蘭印」と通称される当時のオランダ領東インド(現在のインドネシア)について説明する。この時期のインドネシアについては日本軍政下などの表記もある[1][2]。 植民地だったオランダ領東インド(以降、蘭印と略称)は、オランダにおける戦いで本国がナチス・ドイツに占領されたため日本軍に対抗する能力がほとんどなく、1942年(昭和17年)3月9日に降伏した[3][4]。日本政府の対インドネシア政策は、1941年(昭和16年)の御前会議で「治安回復、早期資源獲得、軍部隊の現地自活」が決定しており、インドネシアから資源と労働力を得ることが目的だった。中でも最も重要な資源は石油だった[5][6]。 当初のインドネシア人は、オランダの植民支配からの解放者として日本軍を歓迎し、日本は蘭印政府が禁止していた「インドネシア」という呼称を公の場で使用することを解禁した。しかしインドネシアの民族旗や、民族歌「インドネシア・ラヤ」は禁止された[7]。日本軍は、オランダ同様に結社や集会、政治に関する言論、行動および民族旗使用の禁止を布告し、インドネシア民衆の期待を裏切った[8]。また、厳しい規律の日本式の軍政や皇民化が施され、飢饉を招いた籾の強制供出、ロームシャと呼ばれる重労働を課せられた者もあり、インドネシア人の対日感情は変化していった[注釈 1][8]。 日本軍のインドネシア占領は、他の東南アジア地域と次のような点で異なっていた。

連合軍の主な部隊はインドネシアを迂回しており、そのため1945年(昭和20年)8月の日本降伏時にもインドネシアの大半が依然として日本軍の占領下にあった[14]。日本の降伏後、独立を宣言したインドネシア共和国と植民地奪還を目論むオランダとの間で戦争が始まった(インドネシア独立戦争)。インドネシアのたゆまぬ武力闘争と外交交渉の果てに、1949年12月、ついにオランダがインドネシアの主権を認めるに至った。国際連合の報告では、飢饉と強制労働によって日本軍占領下のインドネシアでは約400万人が死亡したとされる[15]。 背景 19世紀から1910年代インドネシア群島は1819年以来オランダの植民地で、オランダ領東インドとして知られていた。19世紀半ばまで強制栽培制度を行っていた蘭印政府は、国内の批判によって政策を変更し、ヨーロッパ文明によって原住民社会を啓発する「倫理主義」と呼ぶ政策を進めた[注釈 4]。倫理主義政策によって19世紀末から20世紀初頭に中央集権的な政府と教育制度が形成され、インドネシア住民の参加が進み、民族主義の基盤となった[注釈 5][18]。 19世紀の日本は、タイと並んで、大半のアジア諸国が欧米の支配下にあった時も独立を保ち続けた[注釈 6][19]。明治期に最も早く東南アジアに進出した日本人は、からゆきさんと呼ばれた女性たちであり、からゆきさんと共に旅館経営者、料理屋、髪結などの日本人が住んでいた。こうした人々は華人の貿易ネットワークと結びつきがあり、岩倉使節団よりも早く国外で活動していた[20][21]。 蘭印政府は、日本の領事裁判権回復にともなって日蘭通商航海条約(1897年)を締結した。続いて日本人法(1899年)を制定して日本人をヨーロッパ人と同等とみなしたが、それに反発する華人の民族意識が高まるという影響もあった[22]。航海条約や日本人法により日本人の進出が増え、メダン(1897年)やバタヴィア(1913年)に日本人会が設立された[21]。 日本は日露戦争(1904年-1905年)でロシア帝国に勝利し、オランダはインドネシア住民が日本の勝利に影響されて政治的に活発になることを懸念した[23]。蘭印政府はオランダ語の普及には努めず、代わりにムラユ語の普及を進めた[注釈 7][25]。1917年にバライ・プスタカという出版機関が設立された。ムラユ語の出版物が増え、インドネシア語の原型となった。こうした言語政策は1928年の青年の誓いにつながった[25]。 1920年代インドネシア人は民族主義のもとで、運動(プルグラカン)と呼ばれる政治活動を始めた。新聞・雑誌の発行、討論会・集会の開催、労働組合・農民組合の設立、ボイコットやストライキなどを進め、蘭印政府に対して地位の改善を訴えた[26]。1927年にインドネシア国民党が結成され、1928年のインドネシア青年会議では青年の誓いによって1祖国・1民族・1言語が掲げられて、インドネシア語が共通語として確認された。インドネシア共産党・人民同盟は蜂起をして蘭印政府に鎮圧され、蘭印政府は共産党・人民同盟を非合法化して収容所に流刑し、秘密警察などの政治警察による取り締まりを強化した[27]。1929年、インドネシア国民党の指導者スカルノとモハマッド・ハッタ(のちの初代大統領と副大統領)は太平洋戦争を予見し、インドネシアにおける日本の進駐が独立にとって有利に働くかもしれないと考えた[28]。 日本では1915年(大正4年)に南洋協会が設立されて以降、財閥・銀行・商社の東南アジア進出が増加した。それまでの小規模な小売や卸売業者との競争や二極化が起きた。小さな町の理髪師、写真スタジオ、セールスマンから、大規模百貨店や三井物産、三菱商事、日本綿花、台湾銀行、横浜正金銀行などの企業がこの時期に進出した[29][30]。 1930年代第一次大戦以降の蘭印と日本は経済的に重要な相手国となったが、1933年(昭和8年)に大きな変化が起きた。(1) 日本が満州事変(1931年〈昭和6年〉)を起こしたのちに国際連盟を脱退したため、アジアに植民地を持つ欧米諸国は日本との緊張が高まった。(2) 蘭印の総輸入における日本の割合が30 %を超え、蘭印政府は輸入を制限した。これは貿易摩擦として日蘭会商が行われた。 (3) 蘭印在住の日本人が6,949人に達し、蘭印政府は日本からの入国を制限した。対照的に蘭印からの訪日や留学が活発化した[31]。 蘭印政府はこれらの変化について警戒をした[32]。日清戦争後の台湾の日本統治および満州国の設立は、反日運動を支援するための資金を準備した華人の間に不安を引き起こした。オランダの諜報機関もインドネシアで暮らしている日本人を監視した[33]。オランダ本国は1930年代後半からナチス・ドイツの脅威があり、蘭印では日本の脅威があった。日本との緊張関係が起きた場合にはインドネシア人の協力が不可欠であり、蘭印政府は国際情勢の中でジレンマに陥り、ラジオの放送権などでインドネシア人に譲歩をした[34]。 日本では1930年代からの政策にそって国策会社のインドネシア進出が増えた[30]。日本人のインドネシア居住者は1931年(昭和6年)の6,949人がピークで、その後は日本政府と蘭印政府との間の経済的緊張から漸減していった[35]。日本政府は、特にムスリム系政党のインドネシア人民族主義者との関係を築くために多くの人員を派遣し、インドネシア人民族主義者達も日本訪問の支援を行った。こうしたインドネシアでの民族主義奨励は、日本側のより遠大な「アジア人のためのアジア」という計画に向けた一部だった[29]。 日本が南方へ進出をする南進論は満州事変以降に検討が進んだ。日本軍が東南アジアの占領で資源を獲得してインド洋に進出し、ドイツとイタリアがイギリス本国を封鎖してイギリスを屈服させるという案は、日本の新聞や雑誌でも報じられるようになった[36]。アメリカ合衆国は日中戦争勃発後の1939年(昭和14年)には日米通商航海条約を破棄し、日本への資源供給を減らす政策を進めた。その結果、日本は蘭印を「資源の宝庫」と見なすようになった[37]。 1940年代オランダにおける戦い(1940年)で、オランダ本国がナチス・ドイツに占領されたため、蘭印政府は日本軍に対抗する能力がほとんどなくなった[3]。オランダ本国の政府はウィルヘルミナ女王と共にロンドンに亡命し、これがオランダ亡命政府と呼ばれた[38]。日本ではオランダ政府の亡命と、フランスのヴィシー政権の成立によって蘭印とフランス領インドシナへの関心が高まり、南進論の後押しになった[37]。日本政府はアメリカに対する経済的依存からの脱却と資源の確保を計画した。インドネシアも戦略上の構成要素とされ、第2次近衛内閣は1940年(昭和15年)8月16日の南方経済施策要綱にもとづいて8月28日に対蘭印物資取得並貿易方策要綱を策定した。同年9月からの第二次日蘭会商では、日本は石油をはじめとする資源確保をオランダに要求したが、日独伊三国同盟の影響もあって1941年(昭和16年)6月に打ち切られた[39]。 日本は他のアジア諸国に大東亜共栄圏を提唱した。大東亜共栄圏は、日本のリーダーシップ下における一種の交易圏として説明された[29]。1941年(昭和16年)6月に独ソ戦が始まると、南進論がさらに強く支持された[40]。日本政府は同年11月5日の御前会議で東南アジア占領後の基本方針を決定し、「治安回復、早期資源獲得、軍部隊の現地自活」という内容だった。日本政府は、日本経済には東南アジア経済圏を支える力がないことを理解していた。そのため早期資源獲得という略奪的な政策をとり、また長期的に維持する政策がなかったため現地自活の方針を採用した[注釈 8][5]。 日本の南進が成功する条件として、ドイツが早期にソ連に勝利をしてイギリスとの戦争に集中することが必要だった[42]。しかし独ソ戦は長期化してドイツが1941年のうちに勝利できないことが明らかとなり、ドイツは軍事的にも経済的にも行き詰まっていった[43]。日本の南進に変更はなく、立案期間は1年に満たず、詳細な調査や検討がされないまま開戦となり、占領後に準備不足が露呈する結果となった[44]。 他方で日本軍はインドネシア人に向けて、蘭印政府が禁止していた民族歌「インドネシア・ラヤ(偉大なるインドネシア)」をラジオ東京の海外放送で流した。これは留学生の提案によるもので、インドネシアの住民は日本から流された「インドネシア・ラヤ」を聴いて日本軍による解放に期待した[45]。大部分のインドネシア人がオランダの人種に基づく植民地制度を廃止するという日本の約束に期待したが、蘭印政府の支配下で特権的地位を享受していたインドネシアの華人は楽観視しなかった[注釈 9]。また、ファシズムに対抗するソビエト連邦(ソ連)の統一戦線に追従していたインドネシア共産党の地下組織メンバーも懸念を示していた[47] 。 インドネシアの宗教的・政治的組織かつ労働組合でもあるインドネシア人民会議は、1941年(昭和16年)11月に戦争の脅威に直面してインドネシア国民の動員を求める覚書を蘭印政府に提出した。 同政府はこのインドネシア人団体を国民の代表とは見なさなかったため、覚書は拒否された。その後、わずか4か月も経たぬ内に、日本軍がインドネシアの群島を占拠していった[48]。 侵攻→詳細は「蘭印作戦」を参照

1941年(昭和16年)12月8日、オランダ亡命政府は日本に対して宣戦布告した[49]。1942年(昭和17年)1月には、アーチボルド・ウェーヴェル将軍の指揮の下、東南アジアにおける連合軍を調整するためのABDA司令部が結成された。侵攻に至るまでの数週間でオランダの政府高官は、政治犯、家族、個人的職員を連れてオーストラリアに亡命した。日本軍が到着する前には敵対するインドネシア人グループ間での対立があり、そこでは人々が殺害されたり、行方不明になったり、隠れ潜んだりした。華人およびオランダ人が所有していた財物は荒らされたり破壊された[50]。 蘭印政府の王立オランダ領東インド陸軍(KNIL)や植民地警察軍(Merechaussee)は、治安維持が目的であり、植民地外部の敵を想定していなかった[51]。そのために東インド植民地の防衛はイギリスに依存していた[52]。1942年1月までに、スラウェシ島とカリマンタン島の一部が日本の支配下となった。2月までに日本軍はスマトラの上陸を完了し、そこで現地のアチェ人にオランダに反抗するよう推奨した[53]。オランダが依存していたイギリス軍はシンガポールの戦いで日本軍に敗北し、蘭印政府軍の敗北は確定した[52]。2月19日、すでにアンボン島を占拠した日本側の東方支隊はティモール島に上陸し、クパン近くの西ティモールに特殊落下傘部隊を降下させた。そして12月には侵攻してきた連合軍を追い出すためにポルトガル領ティモールのディリ地域に上陸した[54]。2月27日、日本阻止を目的とした連合軍海軍の抵抗は、ジャワ海域の戦いでの敗北で一掃された[55]。1942年(昭和17年)2月28日から3月1日にかけて、日本軍はジャワ島北海岸沿いの4地点に一斉上陸した[56]。最も激しい戦闘が、アンボン、ティモール、カリマンタン、ジャワ海域での侵攻地点で行われた。バリのように蘭印軍がいない場所では戦闘が行われなかった[57]。3月9日、蘭印軍司令官は総督のアリディウス・チャルダ・ファン・スタルケンボルフ・スタハウェルと共に降伏した[53]。  日本人は自分たちが「アジアの光」であるとの言葉を広めた[注釈 10]。日本の占領は当初、大日本帝国軍旗を振って「日本は私たちの兄」「万歳大日本」などの支持を叫ぶインドネシア人から楽観的な熱意で歓迎された[60]。インドネシアには「インドネシア民族は長い間、異民族に支配されるが、やがて北の方から黄色い肌の民族がやってきて、白人を追い払い、しばらくの間統治するが、トウモロコシの実るころまでに去り、その後には独立が訪れる」という「ジョヨボヨ」という伝説があり、この伝説も日本への期待感を助長したとみられる[61]。日本軍が進駐するにつれて、反体制的なインドネシア人が事実上全ての群島地域でヨーロッパ人グループ(特にオランダ人)を殺害するようになり、より大きなグループの居場所については日本軍に情報を提供した[62]。 スカルノはインドネシア独立のために日本をどのように利用するかを検討し、日本軍への協力を決めた[63]。蘭印政府はスカルノ一家をオーストラリアへ送るためにスマトラ島西部のパダンに移したが、間に合わず日本軍が到着した[64]。日本軍のパダン入城前からスカルノは協力を決めており、日本軍のパダン入城後にスカルノはブキティンギで陸軍第25軍と会談して協力を約束した[63]。スカルノは1942年(昭和17年)7月にジャカルタに移って独立運動家のハッタやスタン・シャフリルと合流し、互いの立場を確認したとされる。ハッタはインドネシア人の犠牲を軽減するために対日協力を決めた。シャフリルは対日協力をせずに消極的な抵抗を決めた[65]。スカルノは陸軍第16軍の今村均と会談し、政治活動を開始した[66]。 占領政策 日本は蘭印軍降伏前の3月7日に布告第11号「軍政施行ニ関スル件」を発令して、日本軍司令官を総督として軍政を開始した[67]。 1942年(昭和17年)8月に軍政監部が設立され、総務・財務・交通・産業・司法の各部署が置かれ、10月に警務・宣伝、12月に内務部を増設した[68]。陸軍第16軍の司令官だった今村は、オランダ人やインドネシア人に対して融和的な姿勢だった。この姿勢が陸軍中央と南方軍当局に批判され、今村は1942年(昭和17年)末にはラバウルに移り第8方面軍司令官となった[69][70]。 日本政府は、侵攻前にはラジオ東京から民族歌「インドネシア・ラヤ」を流し、オランダの植民地支配から解放するという放送をしていた。しかし占領後は民族歌や民族旗を禁止したため、インドネシア人に失望を与えた[注釈 11][72]。 日本軍政監部はインドネシア人の対日協力を促進するため、スカルノとハッタに加えて、教育機関タマン・シスワの指導者であるキ・ハジャル・デワンタラと、イスラーム改革運動家でムハマディヤの指導者であるマス・マンスールを指導者とした。この4人は「四葉のクローバー」と呼ばれて対日協力の中心人物とされた。スカルノは2週間をかけてジャワ島各地で演説をし、各地の運動指導者と交流をした[73]。 なお、1943年5月、日本はインドネシアを永久確保の対象の地と決定した[74][75]。 捕虜・強制収容日本軍による植民地運営でオランダ人管理者が維持されることを期待して、大半のオランダ人は去るのを拒んだ。ところが彼らは強制収容所に送られ、日本人またはインドネシア人の交代要員が上官および技術的地位として動員された[76]。10万人のオランダ人を中心とするヨーロッパ民間人(と若干の華人)が強制収容所へ送られ、8万人のオランダ、イギリス、オーストラリア、アメリカの連合国兵士が捕虜収容所に行き、そこでの死亡率は13 %から30 %だった[53]。捕虜のうち17,000人はビルマや日本へ移送され、オランダの民間人は飢餓、病気などにより16,000人が死亡した[77]。 降伏した蘭印軍兵士のうち、インドネシア人は基本的に解放が進んだが、キリスト教系で植民地統治の受益者だったアンボン人とメナド人は強制的に兵補にされ、拒否した者には拷問が加えられた。その他のインドネシア人の元蘭印軍兵士に対しては、1942年(昭和17年)8月から兵補の募集が進められた[78]。 行政日本軍は港湾や郵便などのインフラストラクチャーおよびサービスを軍政監部の統制とした[57]。インドネシア人の協力により、日本の軍事政権は大規模な群島の水路および空路を確保することができ、その島を連合軍の攻撃に対する防衛拠点として使用できた。日本軍は、オーストラリアから連合軍が攻撃して来る可能性が最も高いと予想していた[79]。

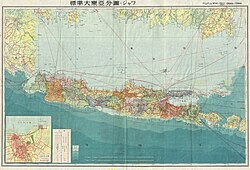

日本軍は蘭印政府の中央集権体制を解体した[80]。「占領地軍政実施ニ関スル陸海軍中央協定」において、陸海軍はインドネシアを3つの地域に分けた[81]。スマトラ島は第25軍の配下に置かれ、ジャワ島とマドゥラ島は第16軍の配下に、カリマンタン島とインドネシア東部は第二艦隊 (日本海軍)によって統治された。第16軍と第25軍はシンガポールに本部を構え[14]、統治命令がスマトラ島のみに縮小されて本部がブキティンギに移る1943年4月まで英領マレーを統治した。第16軍はジャカルタに本部を置き、第二南方艦隊はマカッサルに本部を置いた[4]。

行政機構の最上位は日本人が占めた[82]。以前蘭印政府に勤務していた現地公務員や、政治家で構成されたインドネシア人の支配階級は日本の軍当局と協力し、日本側は現地の政治エリートに権力を維持させて、新たに到着した日本の産業工場や企業および軍隊に彼らを雇用した[79]。蘭印における補助的な軍隊や警察の上級職は日本軍によって運営された[79]。行政組織の長は、州長官、県長、市長、市区長、郡長、村長、区長が定められ、呼称は日本語が使われた。軍政監部があるジャカルタは特別市とし、州長官と特別市長は日本人で、県長以下は蘭印政府の人員やインドネシア人をそのまま利用した[83]。 ジャワ島の村落は、蘭印時代までは首長はほぼ世襲であり、蘭印政府の直接的な干渉がなかった。日本軍政では村落は占領地行政と直結され、村落の首長は官吏として事務的職務や軍政への協力を求められることになった。首長の多くは要求に応えることができず、軍政監部は区長選挙罷免令と対策要綱によって改善をはかったが失敗した[84]。

西暦に代わって皇紀と日本標準時が使用された。1942年(昭和17年)3月27日の布告第6号により日本時間を使うと定められ、同年4月29日の布告第15号で1942年(昭和17年)は皇紀2602年とされた。ジャワ島と日本では1時間半の時差があるが、日本時間に合わせてインドネシア人は時計を進めなければならなかった。このために朝の暗いうちに仕事や学校が始まるなどの変化があった。1942年(昭和17年)3月20日の布告第4号により、国旗は日の丸、国歌は君が代とされた[85]。

日本は「日本語を大東亜共栄圏の共通語とする」方針から日本語化政策をとり、日本語学校の開設や日本語教師の派遣などにより日本語の普及に努めたが、短期間に日本語を共通語とすることは困難であり、代替として、インドネシア語も公用語とした[86]。インドネシア語はインドネシア社会をつなぐリングワ・フランカとしてある程度は普及していたが、1942年(昭和17年)10月21日、日本軍政当局はスタン・タクディル・アリシャバナらを動員して「インドネシア語整備委員会」を設置し、インドネシア語の体系化を図った[86]。

日本軍政によって国家機構の腐敗が進んだ。蘭印政府時代は官僚の給与は生活の維持に十分だったが、日本軍占領以降はインフレーションが進行し、それまでの給料では生活が困難となり、官僚の汚職が増加した。米の強制拠出を担当するインドネシア人の官吏は日本人や華人の業者と協力して闇市に米を流したり、ロームシャ(後述)の徴用を逃れたい者から賄賂を受け取った。その結果、農民・労働者・職人などが困窮し、行政は民衆の不満の対象となった。これが日本軍降伏後の暴動(後述)の一因となった[80]。 教育蘭印時代の教育は、民族や階級によって分けられていた。修業年限や時間割が異なる数種類の初等学校があり[87]、7年制のオランダ原住民学校と3年制の村の学校による2種類の初等教育があった[88]。日本軍政監部は1942年4月22日の布告第12号で6・3・3制を導入し、初等学校はすべて6年制の国民学校となった[87]。教科書は当初は蘭印時代の教科書を継続したが、内容を検閲して日本軍政に不都合な内容は削除や変更をした[注釈 12][89]。 1943年9月に軍政監部は教育方法を明示し、団体の規律訓練・勤労訓練・教練などが重視される内容となった[87]。カリキュラムには日本語、日本史、修身、勤労奉仕などがあった。奉仕の実践や思想教育が多かったため学力向上にはつながらなかったが、教授用語をインドネシア語にした点はインドネシア人に向けた変化となった[88]。学校に通える子供は比較的裕福な家庭の子弟だった[90]。 日本は官吏養成学校、師範学校、農林学校、商業学校、工業学校、医科大学、商船学校などを開校した[91][60]。都会の学校では、生徒にタイソー(体操)、キョーレン(教練)、キンローホーシ(勤労奉仕)を求めたが、食料不足(後述)のため倒れる生徒も出た。日本人の教官や団長は、そうした生徒をビンタによって起こそうとした[92]。 交通公共建造物や道路などのインフラストラクチャーの名前が日本語化された[7]。蘭印時代に、1930年時点で全長5200キロメートルの鉄道と道路が建設されており、1平方キロメートルあたり5.6キロメートルで当時の日本につぐアジア第2位だった。日本軍も兵站のために西ジャワや西スマトラで新線を建設した。しかし軍の輸送に車両がとられて民需の輸送は不足し、石油も軍需が優先されたため民需のガソリンは配給制となり、車両と燃料の不足で輸送力は減退した。船舶も不足し、日本と占領地の間の輸送も困難となった。日本軍は木造船の建造を進めたが、建造数は目標を達成できず、ジャワ島の森林ではチークなどの樹木が大量に伐採されて森林破壊を招いた[93]。 ジャワ島では軍政後にスマトラ島とカリマンタン島からの石炭が不足したため、石炭を運搬するためのサケティ-バヤ鉄道が建設された。当時の線路建設は測量3年、全通10年、乾季の着工というスケジュールが通例だったが、サケティ-バヤ鉄道は測量1ヶ月、工事期間1年、雨季の着工というスケジュールが強行された。1日に動員される労務者は最大55,000人、最小25,000人で、逃亡者は1日400人から500人にのぼった。工事現場には湿地帯や山岳部ジャングルが含まれていてマラリアや風土病もあり、1万人の犠牲者が出たとされる[94]。 経済 前述のように、日本政府は1941年11月5日の御前会議で東南アジア占領の基本方針を決定しており、インドネシア経済に対する略奪的な政策となった[5]。12月12日の南方経済対策要綱(対策要綱)では、戦争遂行のために重要資源を確保し、自給自足圏の確立を検討した[95]。軍事物資にあたる国防鉱物資源の石油・錫・ボーキサイトの確保と、南方の日本軍への食糧供給と補助兵力が重要とされた。大東亜共栄圏という政治理念は、現地住民を協力させるための宣撫工作や教化に使われた[96]。1942年以降に占領地へ指定業者が入ったが、順調な操業をした企業は少なかった[97]。

対策要綱は、最も重要な鉱物資源を石油とした。オランダが降伏前に石油の生産施設を破壊しており、日本軍に従軍した石油技術者がカリマンタン島北部のミリ、スマトラ島のパレンバン、ジャワ島のカウエンガンなどの油田を復旧した。1942年の原油生産は2594万バレル、1943年は4963万バレルとなった[98]。ビンタン島にはアルミニウムの原料であるボーキサイトの鉱山があり、開発担当に指名された古河鉱業はオランダ人技術者と苦力を動員して復旧した[注釈 13][99]。しかし1943年以降はタンカーや貯蔵タンク不足で油田の操業は制限され、1944年には製油所が連合軍に爆撃された。日本への輸出は、目標としていた440万リットルのうち25%以下となった[100]。

日本軍は物資調達を容易にするために軍用手票(軍票)を使用した。1941年11月1日に南方外貨表示軍用手票取扱手続が策定され、日本軍は開戦とともに現地通貨表示の軍票をもって侵攻し、占領終了後に軍票の流通を宣言した[101]。軍票はギルダー表示であり、交換レートは円と等価で1ギルダー=1円とされた。のちにギルダー表示はルピア表示に変わった[102]。1942年3月に南方開発金庫が設立された。目的は東南アジア占領地の資源開発・為替管理・日銀代理店業務などの取り扱いや一般銀行への資金供与などで、同年7月1日にジャワ支店が開業した[103]。1943年1月には南方開発金庫に銀行券の発券が認められ、南方開発金庫券(南発券)の発行が始まったが、事実上の軍票と変わらなかった[104]。 1943年4月1日からは軍事費を調達するために現地通貨による借り入れが始まった。南方開発金庫のほか朝鮮銀行、横浜正金銀行で開始され、作戦費用を日本ではなく現地の金融機関が負担することを意味した。これによって南発券が乱発されインフレーションは悪化した[注釈 14]。1945年3月1日には、外資金庫が設立された。これは中国大陸や南方のインフレを本国から遮断するための措置であり、大東亜共栄圏の周辺地域を切り捨てる政策だった[106]。生産が増加しない中で軍票や通貨が発行されたためにインフレを招き、3年半で4000%まで上昇した[52]。

1942年7月に食糧管理事務所を設立し、米をはじめとする食料の管理と配給の体制を作った。籾の集荷は精米業組合、米の配給は卸売商組合と小売商組合を組織した[107]。蘭印時代の商品作物のうちサトウキビ・茶・コーヒー・タバコは、米・綿花・麻・ヒマなどへの転換が進められ、ゴムノキやココヤシの生産は継続された。砂糖生産は蘭印時代最盛期の2割程度の年間60万トンに制限し、砂糖工場は苛性ソーダ工場やブタノール工場に転換された[108]。ジャワ島の主要産業だった砂糖生産は縮小され、サトウキビ畑は日本軍に米を供給するための水田やキャッサバ畑に転換された[109]。 日本軍はジャワ島を食糧供給基地として、軍需米を南方各地へ送ることを目標とした。農民から一定の収穫量の米の拠出を義務化し、市場での売買を禁止した。割当は平均で20%から30%と推定される。日本軍は水田の等級や家族数、代替食糧生産などを考慮しなかったため、自家消費用の米を拠出させられた農家もあった。軍政の集荷担当者による水増しや横流しも行われた[6]。 1943年11月に緊急食糧対策要綱を定め、米の多収穫品種導入や稲作技術指導、未墾地と休閑地の利用、企業農園の米作転換、勤労奉仕の強化などを行なったが、具体的な効果はなかった。日本と異なる気候や土壌で短期間に指導員を要請することは困難だった[107]。加えて籾の強制供出制度で農民の生産意欲は減退しており、建設工事のために農村から徴用したために労働力が不足していた。米の増産は失敗し、それにも関わらず大量の米を日本軍が徴発したため、インドネシア各地で食料不足が起きた[注釈 15][109]。日本軍政監部は、米不足を補うための代用食を住民にすすめた。この代用食を宣撫関係者は「闘争メニュー」(menu perdjuangan)と呼び、サツマイモ・キャッサバ・糠を混ぜた「闘争粥」、ヤシ砂糖と糠を使った「東亜パン」、トウモロコシ・キャッサバ・大豆の粉を混ぜてパンにする「アジア粉」などがあった。物資の不足につれてバナナの木の根や幹、パパイヤの葉、キャッサバの葉、タロイモの根なども代用食になった[110]。1944年から1945年にかけて、ジャワでは約240万人が食料不足で死亡したとされる[111]。

インドネシアは群島であり海運をはじめとする交易が重要だったが、日本軍はインドネシアを3つの行政区分に分けて自活を目標とした。そのため交易圏が破壊され、群島間の物流は減少した[107]。日本軍政監部はオランダ船の入港を禁じたため、ヨーロッパの薬品が輸入されなくなり、医薬品不足と薬価の高騰が起きた[112]。日本軍は艦艇を前線に集中させて輸送のための海上護衛を軽視しており、輸送船減少の一因となった。海軍に海上護衛総司令部ができたのは1943年11月だった[113]。1944年以降は連合軍の攻撃で輸送量が低下し、生活必需品が逼迫した。日本からの工業製品の輸入も減少し、住民の需要には足らなかった[注釈 16][107]。 群島内の流通は蘭印時代から華人を中心としており、日本軍も中国国民党を支援する者をのぞけば華人の活動を許可した[114]。

日本軍による徴発に加えて、1944年以降は食料不足や輸入の途絶もあって物資不足となり、医薬品、紙、タイヤ、機械などの他に衣料品の不足が深刻となった。日本の軍政監部は組合制度を作って業者を統制しようとしたが失敗し、闇市が増える結果となった。特に米は公定価格の他に闇値で流通しており、闇市がなければさらに多数の餓死者が出たと推測されている[115]。 社会組織日本は住民による政治活動を禁止する反面で、日本の認める全国的な組織を設立した[116]。戦争協力組織として、民衆を相互に監視させるトナリグミ(隣組)、防諜と食糧流通を監視するケイボーダン(警防団)、女性の翼賛団体にあたるフジンカイ(婦人会)などが設立された[117]。組織の普及にあたってはイスラームの指導者も動員され、隣組がイスラームに合致していることをクルアーンをもとに説明する役割を担った[注釈 17][118]。

「四葉のクローバー」と呼ばれた対日協力の指導者4名は、スカルノを中心に民族運動の組織を結成した。民衆総力結集運動が1943年3月9日に発足し、インドネシア語でPusat Tenaga Rakyatと名付けられて略称のPUTERA(プートラ)と呼ばれた。スカルノはPUTERAが対日協力だけではなく民衆の一体化を進める組織としたが、軍政監部や地方行政官によって民族主義的な活動は妨害され、のちにジャワ奉公会に吸収された[119]。

隣組は1944年1月から都市部で導入され、農村部へと拡大した。1944年4月にはジャワ島で50万の隣組が作られて900万世帯が参加しており、当時のジャワ島に住む約7000万人のうち半数以上が組織されたとされる[注釈 18][120]。10戸から20戸で1つの隣組となり、数個の隣組が集まって1つの字常会となった[121]。 組織要項によれば、郷土防衛や経済統制をする地方行政下部組織であり、軍政の浸透をはかっていた。日本軍はジャワ古来の相互扶助であるゴトン・ロヨンの精神にもとづくと説明していたが、実際には常会や行政機構とのつながりなどそれまでにない組織だった[122]。当初の隣組の目的は、(1) 防空・防火・防諜・防犯。(2) 命令伝達。(3) 農産物の供出と物資の配給管理。(4) 軍事援護・奉仕だった[123]。物資が不足するにつれて、日常生活の監視にも隣組が使われた。たとえば100%の白米を食べることが禁じられると、隣組長は組員が白米を他の穀物と混ぜて食べているかどうかを監視する命令を受けた[110]。

ジャワ奉公会は大衆動員のための翼賛組織の1つで、1944年3月に設立した。軍政監を総裁、スカルノを中央本部長としており、軍政への奉仕、防衛の強化、戦時生活の強化、人民救護などを目的とした。組織形態は日本の大政翼賛会をモデルとしていたといわれている。村落まで支部が作られ、地方行政首長が支部長を兼ねていた。奉公会は独立後の団体の設立に影響を与えたともいわれている[124]。 文化 文化についての軍政監部の方針は、オランダの要素を排除しつつ、日本文化の優越性をインドネシアに普及することだった。しかしインドネシアについての研究成果や研究施設はオランダのものが多かったため、オランダの学問的蓄積を使いつつ西欧文明を否定するという矛盾を含むことになった[126]。集会の自由、結社の自由、出版の自由は制限された[7]。宣撫工作の人材として、1942年から日本の文化人も宣伝班としてジャワ島へ送られた。宣伝班はナチス・ドイツの宣伝中隊を参考にした組織だったが、明確な方針がなかったため、文化人は比較的自由に活動できた[注釈 19][127]。 1943年4月に軍政監部が文化統制の施設として啓民文化指導所を設立した。事業方針は、(1) 健全なる伝統芸能の保護助成と指導。(2) 敵性あるいは不健全芸能の排除と新理念に基づく純正文化の昂揚。(3) 日本の国情と文化の普及紹介。(4) 民衆娯楽の供与とこれを媒体とする啓蒙宣伝。(5) 芸能文化団体の統制と芸能文化人の養成。(6) 大東亜文化団体との連絡協力だった[注釈 20][68]。啓民文化指導所は本部・事業部・文学部・音楽部・美術部・演劇部が置かれた[68]。インドネシアの若手作家たちは、当初は日本に共感して参加したが、のちに軍政の欺瞞に気づいて民族運動に参加した者もいた[129]。

蘭印時代の文芸作品は、オランダ語と地方語のスンダ語やジャワ語を中心としていた。軍政監部がオランダ語の公的な使用を禁じてインドネシア語を公用語としたため、インドネシア語の作品が増加し、若い世代の作家が急増した。啓民文化指導所のもとで多くの作品が発表され、啓民文化指導所の作品は軍政を支持するためのプロパガンダと位置づけられるが、のちのインドネシア文学を担った45年世代とも呼ばれる作家たちにつながる部分もあった[130]。 日本軍は連合軍に対抗するために、植民地支配に抵抗したインドネシアの民族英雄の伝記を出版した。啓民文化指導所では旧世代の作家であるアリシャバナらを文化政策や宣撫工作に使った[131]。啓民文化指導所の文学部長だったアルメイン・パネはインドネシアの新しい文芸誌『プジャンガ・バル』にも関わっており、パネのもとには若手作家が集まり、指導所は若手作家のサロンにもなった。話題は芸術から政治や日本についての意見まで幅広く、最大の関心事はインドネシアの独立であり、議論は日本人の介入がなく自由に行われた。執筆された作品は文学部によって新聞や雑誌に送られ、詩篇はインドネシア語の新聞『アシア・ラヤ』、短編小説はジャワ新聞社の総合誌『ジャワ・バル』やバライ・プスタカ刊行の文学誌『パンジ・プスタカ』などに掲載された。日本占領時代には長編小説はほとんど書かれなかった[132]。 他方で、日本の占領政策に対抗して執筆をする世代も現れた。軍政時代の作品が評価されている作家として、イドルスやハイリル・アンワルらがいる。2人は啓民文化指導所に参加せずに創作をして、その作品は占領時代には公表されなかった。イドルスは『参与』(Sanyo)や『兵補』(Heiho)、『スラバヤ』などで民衆の生活苦や生き様を時にユーモラスに描いた。ハイリル・アンワルは自由奔放な作風の詩人で、占領下で『俺』(Aku)などを創作した[133][134]。軍政下で人生の目的を見出せない青年についての作品も書かれ、ロシハン・アンワルの『時代の叫び』やストモ・ジャワハル・アリフィンの『過渡期の青年』などがある[135]。検閲が厳しくなるにつれ、作家は象徴的な表現によって読者に意図を伝えようとしたが、検閲を通らずに内容を変更された作品もあった[注釈 21][136]。 主に蘭印時代のオランダ系住民を描いた文芸作品は、東インド文学と呼ばれる。東インド文学の作者にはトトク(totok)やブランダ(blanda)と呼ばれたオランダ人や、インド(indo)と呼ばれた印欧人もおり、著名な作品としてムルタトゥーリの小説『マックス・ハーフェラール』(1860年)がある[137]。この小説はオランダ植民地支配を批判した内容で、1942年に朝倉純孝が日本語に翻訳した。しかし内容がオランダに限らず植民地支配そのものの批判につながるため、事実上の発禁となった[注釈 22][139]。 日本人による軍政下のインドネシアについての小説や回想録は、1945年から1970年にかけて多く書かれた。非軍人による文章は日本の民間人とインドネシア人が対等に近い関係であり、特に初期の小説にその傾向がある。日本軍関係者の文章は日本人とインドネシア人の関係が非対称であり、慈悲ふかい供与者である日本人と感謝あふれる受容者であるインドネシア人がステレオタイプに描かれている[140]。

バタビアには演劇研究所が設立され、武田麟太郎らが指導にあたった。1942年6月20日に武田らはバタビアの野外劇場で『アジアの光』(佐久間勝原作、アブドゥラ・アルフィン演出)を上演した。この作品はオランダ植民地からの解放と国づくりを描いた内容で観衆に歓迎され、武田と冨澤有爲男が「新興民族万歳」を叫んだといわれている。しかし6月26日には結社・集会・敵国無線放送の聴取・政治活動や宣伝が禁止され、民族歌や民族旗も禁止された。インドネシア独立を支持していた武田は宣伝班長の町田敬二中佐に抗議し、それ以降は執筆をせずに現地の人々と交流する生活を送った[141]。 隣組制度を普及させるための作品も作られた。紙芝居は『Roekoen Mendjadikan Sentosa』(調和は平和を作り出す)というタイトルで、配給・冠婚葬祭・看護などを通して隣組について教える内容だった。日本映画社ジャカルタ制作所は映画『Tonarigumi』(隣組)を制作し、隣組が必要な理由、組織化の方法、常会の運営などを描いた[142]。ロームシャの募集や義勇軍の募集、貯金の呼びかけ、国民学校の様子なども映画の題材となった[143]。上映ではトラックで各村落を周り、村の広場や隣組長の敷地などで行われた[142]。 啓民文化指導所の音楽部は、敵性音楽の排除、音楽団体の統制指導、日本歌曲の紹介、慰安宣撫工作などの活動をした[68]。音楽部は歌詞の提供を行い、生活必需品増産キャンペーンの歌なども制作された。作曲ではシマンジュンタク、作詞ではウスマル・イスマイルらが参加した。イスマイルはのちに映画監督として活躍した[144]。雑誌『ジャワ・バル』には多数の歌が掲載され、唱歌や日本の歌である『椰子の実』や『隣組』もインドネシア語に翻訳された[120][145]。一般住民からも作詞作曲を募集し、20数曲が発表された[146]。指導所が制作した音楽は青年や労働者に向けた宣撫的な内容が多く、宣伝部のプロパガンダの年次目標が歌詞に読み込まれた。軍政監部が定めた音楽は子供たちに共同体意識を植えつけるための歌や踊りが多かった[147]。

蘭印時代から統治の中心地だったジャワ島では、陸軍16軍司令部の宣伝部が新聞、ラジオ、ポスター、ニュース、演劇、演説などで宣伝活動を行なった。当時のジャワ島の識字率は6%ほどで、文字よりも写真・映画・ラジオ・音楽などが効果的とされた[148]。ラジオでは「文学の泉」という番組が制作され、詩や小説の朗読、放送劇なども流された[149]。オランダ語の新聞を発禁として、インドネシア語新聞、華人新聞、地方語新聞は統廃合した[59]。 商業で滞在していた日本人向けに、開戦前の1924年からジャワ日報社が日本語新聞を発行していたが、蘭印と日本の関係緊張によって廃刊となった[150]。占領後は日本の新聞社として、ジャワ島に朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、東京新聞、産業経済新聞、同盟通信社の支局が置かれた。報道をしたのは宣伝班に属する軍人の報道員・民間の文化人・新聞社員と、各新聞社の特派員だった[151]。軍政監部の意向を汲む新聞社として、1942年9月にジャワ新聞社が設立された。同社は陸軍報道部が朝日新聞社に委託して設立され、現地軍政の施行協力、日本文化の普及、原地邦人の啓発、原住民の教化などを目的とした[152]。日本軍政の3A運動を普及するために1942年4月にインドネシア語の日刊紙『アシア・ラヤ』が発行され、発行部数は蘭印時代のインドネシア語やオランダ語新聞よりも多い23000部となった[153]。雑誌『ジャワ・バル』はインドネシア語と日本語が併記されたが、戦局の悪化による紙不足で後期はインドネシア語のみとなった[152]。 ジャワで印刷された刊行物はジャカルタ博物館付属の図書館に献納され、この施設はのちにインドネシア国立図書館となった[154]。日本占領時代の公的な出版物は、軍政監部の官報(KAN PO: Berita Pemerintaham)、教科書、研究所の報告書などがあった[155]。ラジオは蘭印時代にNIROM[注釈 23]という公共放送局があり、占領後は日本放送協会が公共放送を担った[注釈 24][156]。 民族蘭印政府は統治法(1854年)によって東インドの住民を原住民とヨーロッパ人に区別し、統治法改正(1925年)で華人を中心とする外来東洋人の区分が追加された[158]。1930年の国勢調査記録によれば、蘭印の人口は約6070万人、ヨーロッパ人は24万人でそのうちオランダ人が20万8000人おり、8割が印欧人と呼ばれる現地の人々との混血だったといわれる[159]。華人は119万人おり、そのうち7割から8割はプラナカンと呼ばれる現地生まれの混淆文化をもつ人々だった。その他の東洋人は11万人だった[注釈 25][160]。 日本軍政監部は1943年9月19日に「混血住民に告ぐ」という談話を公表した。ジャワ島在住の15万人の印欧混血人に対し、インドネシア社会に属するべきであるとして軍政への忠誠を求めた。忠誠を誓った混血人は蘭印時代と同様に働き、応じなかった者は収容所に入れられた。教育を受けた人材が不足していた軍政監部は、華人やアラブ系の人々の動員も含めた体制を作ろうとした[161]。軍政監部は現地民職員人事事務提要(1944年8月1日)を発表し、現地民という用語を採用した。それまで蘭印政府が使っていた原住民と異なり、ジャワ島において昔から暮らしていた者全てを含んでおり、そうした人々を官吏に動員することを可能とした[162]。

独立戦争が開始されるまでの数十年間、それまでも小規模な民族主義運動が起こっていたが、蘭印政府に鎮圧されていた[注釈 26][51]。そのため、日本軍政監部は将来のインドネシア独立のための基礎作りを行うことを保証した。連合国と戦争を遂行するにあたり、日本軍政監部はインドネシアの民族主義的感情を奨励および支援して新たにインドネシア人の機関を創設し、スカルノのような民族主義の指導者らを後押しした[163][164]。しかし、軍政当時に日本側の出した独立案はジャワ島を分離独立させるというもので、インドネシアの一体を削ぐ案としてインドネシア指導者に批判された[注釈 27][165]。 日本軍は、占領当初は民族主義的なインドネシアの紅白旗の使用を許可したものの、2か月後に再び禁止した[8]。「国の政治組織や政府に関するいかなる議論、組織、思索、宣伝」がメディアにおいても厳禁とされた。日本軍政監部はオランダ領東インドを3地域に分けて南方領土と呼んだ[注釈 28][166]。 戦況の悪化にともない軍政監部は現地住民を動員して防衛にあたらせることを決め、郷土防衛義勇軍(PETA)を設立した。PATAはジャワ島だけでも66大団・38000人となった[167]。インドネシアの若者に施した日本の軍事訓練は、元々は目下崩壊しつつある大日本帝国の勢力圏(大東亜共栄圏)を支えるために現地住民の支援を得ることを目的としていたが、のちのインドネシア独立戦争ではインドネシア共和国にとって重要な資源となり、また1945年におけるインドネシア国軍の形成につながった[168]。新たに発現されたインドネシアの民族主義に加えて、来るべき独立闘争と国内革命にとって等しく重要となったのが、日本側が組織した経済的、政治的、社会的解体とオランダ植民地国家の壊滅である[注釈 29][163]。 ジャワ島のPETAの他に、スマトラ島ではラスカル・ラヤット(国民軍)が創設された。しかしPETAやラスカル・ラヤットでは、インドネシア人を日本軍の指揮系統下とする方針によって将校の養成が不足した[170]。また、PETAの将兵は日本軍により侮辱を受けることもあった。PETAの将校は、下位の日本軍兵士に対しても敬礼を要求され、将校としての威信をしばしば傷つけられた。こうした扱いは、のちのPETAのブリタル反乱の一因になった(後述)[171]。 独立への対応日本政府は太平洋戦争の開戦直後からビルマ、フィリピン、インドについては独立を支援する方針が明確だったが、インドネシアの独立については慎重だった。石油を中心とする資源を必要としたのが理由で、東條英機内閣時代にインドネシアの領有論が優勢になった[172]。日本政府は1943年にフィリピン独立に向けた準備をしている間、同時進行でインドネシアの島々を大日本帝国に併合することを決定した。太平洋戦争が転機を迎える1944年末まで、日本側はインドネシアの独立を真剣に支持しなかった[166]。 スカルノが1942年に陸軍第16軍の今村と会談をした際には、インドネシアの独立は終戦後とされており、日本軍の勝利が前提だった。しかし戦局が日本軍にとって不利になるにつれて、日本軍政監部はインドネシア人の協力を維持するために独立を示す必要に迫られた[173]。1943年7月には東條内閣がインドネシア人の政治参与の約束をしたが、ここでの政治参与とは中央や地方の行政へのインドネシア人登用を意味し、独立への言及はなかった。11月には大東亜共栄圏の独立国首脳が集まる大東亜会議が開催されたが、インドネシアは独立が認められていないため会議に参加できず、スカルノ一行の来日では他の独立国首脳と会わないようにスケジュールが組まれた。来日したスカルノらは、東條首相に3点の要望を出した。(1) インドネシアを3分割ではなく1つの行政単位として、ビルマやフィリピンと同様の地位を認めてほしい。(2) インドネシア民族の悲願に対して日本政府の方針を早く発表してほしい。(3) 紅白民族旗と民族歌の使用を認めてほしい。しかし東條内閣はいずれも認めなかった[174]。 東條内閣が倒れたのちの1944年9月には、小磯國昭内閣がインドネシアの将来の独立を認める小磯声明を発表した[173]。小磯声明の影響で独立意識をもつ青年(プムダ)のグループが相次いで出現し、早期の独立実現を求めるようになった[175]。1945年4月29日、第16軍の司令官である原田熊吉中将は、第16軍支配下にある地域の独立を確立させる初期段階として、独立準備調査会(BPUPK)を設立した[注釈 30][177]。独立準備委員会についても報道映画が制作されたが、終戦に間に合わず放映されなかった[143] スカルノは1945年6月に独立準備委員会で演説を行い、インドネシア独立後のヴィジョンを示した。スカルノは国民主義、国際主義、民主主義、社会的正義、神への信仰の5つを原則として掲げた。そして5原則をパンチャシラと呼び、インドネシア共和国の基本原則にすることを呼びかけた。独立準備委員会の憲法作成は、この5原則のもとで進められた[178]。 強制労働 泰緬鉄道やサケティ-バヤ鉄道などではインドネシアから多数の人々が日本軍の計画によるロームシャ(労務者)として連れ去られ、虐待や飢餓によって死亡する者もいた[94]。のちにロームシャは強制労働を意味するインドネシア語の語彙として普及し、1970年代には映画の題材となり、1976年以降には教科書に掲載された(後述)[179]。ロームシャに動員された人数は、インドネシアの歴史教科書では数十万人から数百万人と違いがあり、国外へ派遣された人数は30万人で帰還できたのは7万人とする記述が多い[180]。 インドネシアでは少女が慰安所に連行され、ジャワ島から船でタイや昭南島(シンガポール)に送られる者もいた[181]。日本やシンガポールに留学できるという話を聞かされて旅立った者もいた。日本軍の降伏後に女性たちは各地で置き去りにされ、故郷から離れたブル島などの場所で暮らし続けた[182]。こうした女性の存在はインドネシア社会で周知されていた[注釈 31][183]。オランダ政府の調査は、日本軍がどのようにインドネシアで女性を慰安婦として強制雇用したかを説明した[184]。そこでは日本軍の売春宿で働いているヨーロッパ人女性200人から300人のうち「およそ65人はほぼ確実に売春を強要された」と結論付けていた[185]。 他の若い女性(およびその家族)は、収容所や戦時中の社会で様々な圧力に直面しており、仕事として売春提供したことは認めたが、その性質(強制的だったか否か)が明示的に述べられていないものも多い[186][187][188][189][190][191][192][193]。独立後にインドネシア政府は慰安婦問題に触れ、日本政府は謝罪の書簡と拠出金を行なった(後述)。 のちの国連報告は、日本による占領中の飢饉と強制労働の結果、インドネシアでは400万人(3万人の抑留されたヨーロッパ民間人も含む)が死亡したと主張した[194]。日本軍の資料によれば、ジャワ島の死者数は日本占領前の1939年には10万人あたり881人だったが、1944年には10万人あたり1423人に増加していた[195]。 抵抗運動、弾圧 ジャワ島スカルノやハッタと共に独立運動をしていたシャフリルは、占領後は対日協力をせずに学生を地下活動に導いた[196]。反対派政治家のアミル・シャリフディンは、マルクス主義者や民族主義者との関係を通して地下のレジスタンス運動を組織するため1942年初頭に25,000ギルダーをオランダ人より与えられた。1943年に日本軍がアミルを逮捕するも、アミルはインドネシアで人気があり、スカルノの介入もあって処刑をかろうじて免れた。スラバヤに拠点を置くアミルのグループ以外で、連合側に味方した最も積極的な集団は、華人、アンボン島民、スラウェシ島のマナド市民だった[197]。

1944年2月に西部のシンガパルナで、宮城遥拝を拒んだイスラーム系の指導者が住民を組織して抵抗した。日本軍はこれを弾圧したが、初めてのインドネシア人の抵抗であり、軍政監部はイスラーム指導者を優遇する政策をとっていたつもりであったために当局に衝撃を与えた[198]。

日本軍の戦局悪化や米の強制供出により、1944年の春から夏にかけてジャワ島各地で抵抗活動が頻発した。1944年2月にはジャワ西部で農民の反抗としてタクシマラヤ事件、6月にはインドラマユ事件が起きた。これらの事件は、米の強制供出による食料不足が原因だった[6]。1944年9月の小磯声明ののちも独立のための政策が打ち出されなかったため、民衆の不満は高まった[199]。

ジャワ島で民衆の不満が高まる中、1945年2月14日にはブリタルの郷土防衛義勇軍(PETA)の大団が蜂起するPETAのブリタル反乱が起きた[199]。反乱を指揮したスプリヤディは原因と理由について、(1) 民衆や労務者たちの悲歎を見るに忍びない。(2) 周囲の日本人の傲慢さと残酷さを我慢できない。(3) 日本をはじめ諸外国から干渉を受けない自由な独立を求めたい、小磯首相の約束は信じていないと述べた。また、大団の教育担当中団長スカンダルは原因について、(1) 労務者の悲惨な状況。(2) 日本人による義勇軍に対する侮辱や、独立の約束と矛盾する言動[注釈 32]。(3) インドネシア女性に対する日本人の性的な搾取。(4) 組合の名のもとに行われる経済的搾取を述べている[171]。蜂起に参加したのは大団500名のうち410名で、若手の小団長や分団長が中心となった。日本軍政監部は反乱に対して前面に出ず、インドネシア兵による威嚇や説得工作を行なった。反乱軍は同じインドネシア人に対しては抵抗しないという日本軍政監部の予想は的中し、反乱は鎮圧された[200]。スプリヤディは独立後にインドネシア国家英雄となった[201]。 カリマンタン島 カリマンタン島の南部では、インドネシア人民族主義者とオランダ人による日本軍への反乱計画が発覚した[202]。これは1943年9月に南カリマンタンのアムンタイで起こり、イスラーム国家の創設や日本人の追放が含まれていたが、同計画は日本軍によって潰された[203][204]。1943年に、日本軍は王族の一員であるスルタンのTengku Rachmadu'llahを処刑した[205]。

1943年から1944年のポンティアナック事件[注釈 33]にて、日本軍はカリマンタン島のスルタン全員を含むマレー人エリートおよびアラブ人、華人、インドネシア人、オランダ人、インド人、ユーラシア人の大量逮捕を行った。彼らは日本の統治を倒そうと企てたことで告発され、その後全員処刑された[206][207]。イスラームのペムダ・ムハマディヤなどの民族集団や組織のすべてが日本軍を転覆させて「西ボルネオ人民共和国(Negara Rakyat Borneo Barat)」を創設する計画に関与していた、と日本軍は主張した[208]。日本軍は 「互いに敵対していたスルタン、中国人、インドネシア政府関係者、インド人、アラブ人が、日本軍を皆殺しにするため一丸となった」と主張し、計画された反乱の首謀者の一人としてポンティアナックのスルタンを名指しした[209]。最大25人の貴族、ポンティアナックのスルタンの親族、ほか多くの著名人が計画の参加者として日本側に名指しされ、その後マンドールにて処刑された[210][211]。ポンティアナックのほかにも、サンバス、ケタパン、メンパワなど各地のスルタン全員が日本軍に処刑された[212]。この事件は「12Dokoh(ジャワ語で12の垂れ飾り)」として知られている[213]。カリマンタン島西部の海軍特別警察隊による取り締まりの様子は関係者によって記録されている[注釈 34][214]。  日本軍はポンティアナックのスルタンであるシャリフ・モハマド・アルカドリの男性親族28人全員を処刑した[215]。息子であるシャリフ・アブドゥル・ハミド・アルカドリを投獄し[216]、このハミド2世は処刑時期にジャワにいたため、家族の中で殺されなかった唯一の男性となった[215]。日本軍に処刑されたポンティアナックのスルタンの親族29人の中には、王位継承者がいた[217]。1944年後半に、同事件に関与しておりその残虐行為で知られていた、ナカタニという名前の日本人男性をダヤク族が暗殺した。ポンティアナック・モハマド・アルカドリの4番目の息子、ペンゲラン・アゴーンともう一人の息子ペンゲラン・アディパティが、この事件で日本軍に殺害された[218]。日本側は公開処刑にて、この両名を斬首した[219][220]。

日本軍によるポンティアナックのマレー人エリートの殲滅は、代わりに新たなダヤク族エリート出現の道を作った[221]。メアリー・F・ソマーズ・ヘイドゥーズによると、1945年5月から6月にかけて、サンガウにいた何人かの日本人がダヤク族による反乱で殺害された[222]。ジェイミー・S・デヴィッドソンによると、多くのダヤク族および日本人が殺害された。この反乱は1945年4月から8月にかけて起こり、マジャン村戦争と呼ばれた[223]。ポンティアナック事件は、学者によって2つの事件に分けられ、異なる日にいくつかの段階で発生した集団殺害や逮捕に従って様々に分類されている。この事件はカリマンタンにいる華人コミュニティに悪影響を与えた[224][225][226][227][228]。 スマトラ島アチェ州のウラマーは1942年2月にオランダ側と対立し、1942年11月には日本側と対立して反乱を起こし、蘭印軍と日本軍の両方と戦った。この反乱は全アチェ宗教学者協会(PUSA)により主導されて、日本人は18名が死亡し、日本軍はアチェ人を最大100人または120人超にわたり殺害した[203][229]。この反乱は宗教学校を中心として発生した[230][231][232][233]。同反乱中の11月10日と13日に、迫撃砲と機関銃で武装した日本軍はトンクゥ・アブドゥル・ジャリルの下で刀を振るうアチェ人に襲撃された[234][235][236][237][238][239][240]。1945年5月、アチェ人は再び反乱を起こした[241]。 ババル島インドネシア東部のアラフラ海やバンダ海はオーストラリアに近く、連合軍との最前線だった[242]。ババル諸島に位置するババル島では、1944年10月から11月にエンプラワス村を中心とする住民が日本軍に虐殺された。日本軍の記録では殺害したのは400人とあるが、村民の話では700人を超えるとされる。タバコの売買をめぐる争いが原因で日本兵が殺害され、報復として日本軍が虐殺を行った。生き延びた者は逃亡し、終戦までの9ヶ月を森で生活した。この事件は日本軍が秘匿していたため戦犯裁判の対象にならず、1986年に発見された資料で明らかになった[243]。 占領の終結 1944年から1945年にかけて、連合軍の主な部隊はインドネシアを迂回しており、ジャワ島やスマトラ島のような人口の多い地域で戦わなかった。そのため1945年8月の日本降伏時にも、インドネシアの大半が依然として日本の占領下にあった[14]。ダグラス・マッカーサー連合軍最高司令官は1944年から1945年にジャワ島を解放しようとしたが、統合参謀本部およびルーズベルト大統領からの命令が下りなかった。そのため日本の占領はポツダム宣言受諾による日本の降伏で正式に終結し、その2日後にスカルノがインドネシア独立を宣言した。 アメリカ側がジャワでの戦争を抑制したことで、確かに日本人、ジャワ人、オランダ人、アメリカ人の多くの命が救われた。ただし、マッカーサーが自分のやり方を採用してアメリカ軍がジャワを占領した場合、インドネシアの独立はより迅速かつ円滑に達成されたとする説もある[244]。後年の国連報告書は、日本による占領の結果としてインドネシアでは400万人が死亡したと記している[245]。 レンガスデンクロック事件日本の降伏を予想したシャフリルは、8月14日に青年らとともにスカルノとハッタを訪れて独立宣言をするように求めたが、日本軍による阻止を懸念した両者に拒否された[246]。8月15日の日本軍の無条件降伏ののち、青年活動家はスカルノ妻子とハッタをジャカルタ郊外のレンガスデンクロックに拉致し、レンガスデンクロック事件と呼ばれた。事件の中心になった活動家はスカルニ、ディパ・ヌサンタラ・アイディット、アダム・マリク、ハイルル・サレらであり、武装蜂起や日本軍からの権力奪取を求めたが、スカルノとハッタは青年たちに同意しなかった。スカルノとしては、独立が国際的に承認されれば目的は達成できるため、武装蜂起は必要ではなかった[247]。拉致事件を知った独立準備委員のアフマド・スバルジョと海軍武官府長官の前田精は、青年たちを説得してスハルトらは解放された[注釈 35][249]。 インドネシア独立宣言 降伏後の日本軍は連合軍に現状維持を命じられ、インドネシアの独立を承認しない方針となった。この情報を前田から知ったスカルノは独立準備委員を集めて独立を決議した[249]。 8月17日、スカルノはメンテンの邸宅前でインドネシアの独立を宣言し、手製の紅白旗(メラ・プティ)の掲揚とインドネシア・ラヤの斉唱が行われた。8月18日に独立準備委員会が暫定憲法を採択し、スカルノが大統領、ハッタが副大統領に選出された。独立準備委員会は8月29日に中央国民委員会(国民議会)に改組され、9月4日には初代内閣が組織され、共和国政府が成立した[250]。 各地の武装蜂起 スカルノやハッタによる政府とは別に、8月15日以降は各地で多数の独立運動が始まっていた。日本軍の占領政策によって農業や鉱業の崩壊、労務者の徴用や強制労働、米の強制供出が起きており、官僚や華人に対する反感が高まっていた。青年を中心とする集団は日本軍から武器を奪い、政府機関、港湾、鉄道などを占拠し、官吏や華人に暴力をふるった。各地の官庁はさまざまな武装組織に占拠されて混乱した[251]。のちに第2代大統領になるスハルトは、警官から義勇軍に志願して日本の降伏後は国軍の士官になり、ジョクジャカルタの日本軍部隊を襲撃して武器を奪取した[252]。元蘭印軍兵士は、アンボン島やメダンの住民らとともに行動を起こした[253]。 オランダは日本の降伏とともに蘭印を回復しようとした。オランダ本国は第二次世界大戦の戦災のため、代わりにイギリス軍が1945年9月29日にジャカルタに上陸して治安維持にあたり、のちの1946年3月にはオランダ軍も上陸した[254]。日本軍の武器接収が始まり、独立を目指すスカルノはオランダに対抗するために10月5日に人民治安軍(TKR、のちのインドネシア共和国軍)を組織するが、情勢はその間にも急激に変化を続けた。日本軍は連合軍の指揮下でインドネシア人の活動を武力制圧したため、日本人への反感が高まる結果を招いた[255]。 日本とインドネシア間の武力衝突の最終段階は1945年10月、日本がインドネシア側に譲渡した町や都市の支配権を、連合軍との降伏条件に基づいて取り戻そうとした時に始まった。日本の憲兵隊は10月3日に中部ジャワ州のペカロンガンでインドネシア共和国の青年団員を殺害し、また日本軍の部隊は西ジャワ州のバンドンから共和国青年団員を追放してイギリスに都市を引き渡したが、日本人が関与した最も激しい戦闘はスマランで起きた。10月14日、ジャワ島に上陸したイギリス軍がスマラン市へ向けて進駐を開始した。退却したインドネシア側は、捕らえていた130人から300人の日本人捕虜を殺害した。日本人500人とインドネシア人2000人が殺害され、6日後にイギリス軍がスマラン市に到着した時、一度は都市の全権を放棄した日本軍はスマラン市をほぼ占拠していた[注釈 36][257]。 このスマラン事件は、日本が連合軍に敗れたことを知ったインドネシア共産党がスマランで武装集団を組み、共産党下の独立を目論み行われたものであるという説もある[168]。当時この共産党過激派によって「日本人は水道に毒を入れた」などのデマが広がっていた。共産党過激派は日本軍が反撃できないことを知って武器を奪い、日本の民間人を殺害し、ジャワ地区の防衛司令官の邸を襲撃して旅団長を監禁し日本海軍将兵らを拉致した。スマランの治安にあたっていた日本の歩兵隊は拉致日本人約400人の救出のためにインドネシア共産党過激派との戦闘を余儀なくされた。日本の歩兵隊が突入するとすでに130人の日本人が殺害されていた[168][60]。 通貨日本が通貨として発行していた南方開発金庫券(南発券)は、スマトラ島では連合軍上陸後も流通が許容されて1945年12月に約300万ギルダー、のちに901万ギルダーが連合軍に接収されて451万ギルダーが焼却された。ジャワ島では5億ギルダーが連合軍に接収され、1946年に流通が禁止されて南発券1ギルダー=新通貨3セントで交換された。インドネシア政府は南発券を承認しており、南発券の価値の高さが続いた。カリマンタン島では日本降伏とともに南発券が焼却された[258]。 捕虜 敗戦後の日本兵の扱いは、戦争中に拘束された捕虜、戦争後に拘束された降伏日本軍人(JSP)、そして戦争犯罪容疑者に分類される。ほとんどの日本軍兵士および植民地管理の文民が戦後日本に送還された。数千人以上の肉体労働や治安維持活動といった戦争犯罪に関する選別および約1038人の個人に対する戦争犯罪裁判を経て、彼らは残りの日本の船で日本に送還された。約1,000人の日本人兵士が、当時は連合軍の指揮下だった自分達の部隊から脱走し、現地のコミュニティに同化した。これら兵士の多くはTNIや他のインドネシア軍事組織に加わり、アブドゥル・ラクマン(市来龍夫)をはじめインドネシア独立戦争で死んだ者もいた[259][260][261] [262]。脱走した日本兵のうち独立戦争に参加したのは八百数十名とされている[263]。 1949年までに、オランダ当局は1038人の容疑者(蘭印占領に関与した拘束日本兵)に対して448件の戦争犯罪裁判を行った。そのうち969人(93.4%)が有罪となり、うち236人(24.4%)が死刑判決を受けた[264]。 インドネシア独立戦争オランダ政府は日本に協力していたスカルノを日本の傀儡とみなして交渉をせず、独立を認めなかった[265]。第二次世界大戦前のオランダの国民所得の15%はインドネシアにあり、植民地の利益の継続が重要とされていた[266]。オランダでは、「インディエがなくなると災難が生まれる」(Indië verloren, rampspoed geboren)というスローガンも使われた[265]。 初代首相となったスタン・シャフリルは、日本軍政に非協力だったため、スカルノの代わりにインドネシア政府の代表としてオランダと交渉した。1946年にはリンガジャティ協定が結ばれるが、この協定を根拠としてオランダが植民地支配の復活を進めたため、シャフリルは国内で批判されて退陣した[267]。次のハッタ首相はオランダ政府から主権委譲を受けようとした。しかしオランダ政府はインドネシア独立を認めず、再占領と再植民地化を試みて共和国軍との戦闘が開始され、インドネシア独立戦争となった[268]。独立戦争では、数万から数十万の人々が死亡した[注釈 37][163][269]。 影響日本軍は、インドネシアを「大東亜共栄圏」の一員にするべく、日本軍の価値観の枠組みのなかにインドネシア人をはめ込もうとして、様々な日本化、皇民化施策をおこなった。学校教育や社会教育に導入された体操・軍事教練・集団訓練などはインドネシア人の体力・精神力・集団規律・戦闘力などを高め、インドネシア独立戦争を勝利に導く要因となったが、強制的におこなわれた日本化施策はインドネシア人の反発を招いた[270]。日本の占領下で教育を身につけ日本の礼儀作法や文化を好意的に受け入れていた人々もいるが[60]、社会的抑圧や経済的困窮を経験した一般住民は、日本の占領を否定的に捉えた[271]。 憲兵についての評価日本軍政の負の評価を大きくしているものが日本人の無遠慮な言辞や粗野な行動、原住民に抱かせた恐怖心と考えられると、芳賀美智雄は述べ、「誇張して伝えられている面もあろうが、軍人の中でも憲兵がその最たるものと言えよう」と見ている[272]。憲兵は、主として軍事警察を掌る軍隊内の警察であるが、兼ねて行政・司法警察も掌っていた。また、海軍には憲兵はなかったが、海軍軍政地域に憲兵と類似の海軍特別警察隊を臨時編成している[272]。 戦時中に憲兵の取調べを受けたインドネシア人は、厳しい取調べの実態について次のように回想している。「ケンペイタイは、常軌を逸するほど乱暴で残酷でした。・・・私は、眼鏡をはずされ、取調べのあいだじゅう、粗野な言葉で怒鳴り散らされるばかりでした」[273]。ジャワ軍政監部治安部で勤務した糀谷慶次郎は、当時を振り返って拷問や虐待の行き過ぎを認めている[注釈 38][275]。インドネシアの対日協力指導者の1人だったハッタは共産主義者と見なされて憲兵隊から抹殺の候補とされた[276]。インドネシア関係戦犯容疑者のうち全体の37.6%にあたる389人が憲兵で、85人が刑死した[277]。 政治的影響軍政後にインドネシア初代大統領となったスカルノは、1930年代から帝国主義国家間の戦争が起きると予想していた。スカルノは帝国主義に対するアジアの連帯を呼びかけたが、帝国主義国家には日本も含まれており、日本は太平洋の自由への脅威になると論じていた[278]。スカルノは日本の支配は長期間におよばす、いずれ日本が敗北すると予想しており、このため日本軍政監部に協力をした[279]。日本軍政への協力をめぐって、インドネシア人による世代の対立も起きた。軍政前から活動してきたスカルノらの旧世代(Angkatan Lama)は、比較的穏健な思想だった。軍政中に台頭した新世代(Angkatan Baru)は急進的で、日本との武装闘争で独立を勝ち取ることを主張してスカルノと対立した。この対立が日本降伏後のレンガスデンクロック事件や各地の武装蜂起につながった[280]。 欧米では、日本軍政が変化を誘発した触媒であり、インドネシアにおける日本軍政期を分水嶺とする見方は概ね受容されている[281]。歴史学者のウィラード・H・エルスブリー[注釈 39]、歴史学者のジョージ・カナヘレ[注釈 40][283]、歴史学者のジョイス・レブラ[注釈 41]などの論者がいる[281]。 社会的影響隣組の組織は日本降伏後も継続した。19世紀末から20世紀にかけて増加していた富農層にとって、隣組や字常会は村落で発言権を得るための有力な手段となった[285]。そのため隣組はジャワ社会で続き、政府によって条例化もされた[122]。1960年代にスハルトが大統領になると、隣組は名称をルクン・トゥタンガ(RT)とルクン・ワルガ(RW)として国家の統一的な制度となった。RTとRWは住民統制や情報伝達に使われ、9月30日事件(1965年)の際は、RTが各地に逃げた共産主義者の身元を確認する任務を負った。共産主義者狩りによって殺害された者は50万人から100万人に及ぶとされている[286]。スハルト政権下で設立されて与党的な役割を果たした団体ゴルカルは、ジャワ奉公会をもとにしたともいわれている[287]。 占領中の1942年から1945年にかけて、日本人とオランダ系インドネシア人の間に生まれた人々がいる。そうした人々は、戦後にインドネシアで暮らし続けた者やオランダに移住した者などに分かれている。オランダには数百人が暮らしているとされているが、自身が日系人だとは知らない者もいると推測されるため、正確な人口は分かっていない。素性が知られた場合は、敵の子として差別を受けた者もいる。オランダの在留日本人は、戦後和解を目的とする団体を設立している[注釈 42][289]。 軍事的影響 日本軍政当局は、義勇軍や兵補のような軍事組織ばかりでなく、青年団、警防団、ジャワ奉公会、回教挺身隊などの準軍事組織を編成し、これらに軍事訓練を実施し、さらに職場でも軍事訓練がおこなわれ、滅私奉公といった日本的倫理観が教育された[290]。 日本の占領下で進められた独立や独立に向けての準備は、日本の降伏とともに白紙に戻ったのであり、日本の政策と東南アジア諸国における戦後の脱植民地化との間には、制度的、社会構造的な結びつきはないとする見解もある。他方、アジア諸国が独立を達成して結果的に欧米の植民地体制の復帰を不可能にしたのも事実である[291]。日本軍政はインドネシアやインドネシア人のためにおこなわれたものではないが、PETAの創設などの施策が結果的にインドネシアやインドネシア人の役に立ち[292]、インドネシア国軍関係者の間では、比較的肯定的に評価されている[注釈 43][291]。 1945年に日本軍に対する反乱を指揮したPETAのスプリヤディは行方不明となった。その後、1945年10月にスプリヤディは行方不明のままインドネシア共和国の初代陸軍司令官・初代治安相に任命され、1975年にはインドネシア国家英雄となった[201]。

当初の日本軍は、元蘭印軍の捕虜など軍隊経験者を兵補にしていたが、1943年から軍隊経験がない者からも募集を始めた。兵補を出した家庭の玄関には桜の徴がつけられ、敬意を払うことが求められた。ロームシャよりも待遇がよい兵補に応募した者も多かった。義勇軍であるPETAの設立後は、兵補の仕事は日本兵の補助という役割だけになり、志願する者は減っていった。戦局の悪化にともなって激戦地へ送られる兵補も増え、1944年8月以降は多数の青年が強制的に兵補とされた[295]。 兵補として前線に送られた者は、日本軍内で異民族として待遇を差別される経験と、連合軍の攻撃で同じインドネシア人が死ぬという経験をした。これがインドネシアへの帰属意識を高め、元兵補が独立戦争に参加する動機にもなった。しかし、アンボン人やメナド人の兵補は、蘭印時代には植民地統治の受益者だった。そのため日本軍政によって失われた権利を取り戻すことを目的として、独立戦争ではオランダ側として戦った[296]。のちにアンボン島では、インドネシア共和国とは別個の独立国として南マルク共和国を建国する動きを起こしたがインドネシア政府に鎮圧され、アンボン島から1万2000人がオランダに移住した[288]。 兵補の給与は、3分の1が野戦郵便局に強制的に貯金された[297]。元兵補たちはこの金額の払い戻しを求める運動を起こし、1990年に兵補協会を設立した[298]。兵補協会に登録した元兵補は1995年時点で72275人にのぼる[299]。兵補協会は、1995年から従軍慰安婦(後述)の実態調査にも協力した[298]。

前述のように終戦後に所属部隊を離れてインドネシア独立戦争に参加した元日本兵もいた[注釈 44]。インドネシアに残留した日本軍将兵は、1958年から1986年にかけての調査で780人となっている。その理由についての1970年代の調査では、独立支援、肉親の死、祖国壊滅の噂という理由が多かった。噂の中には、故郷が全滅したという話や、日本兵は全員アメリカの奴隷になった、引き揚げ船が沈められて殺された、などがあり帰還の妨げとなった。その他の理由には、インドネシア住民との恋愛や結婚、戦犯容疑者とみなされることの恐怖があり、後者は特に憲兵に多かった[注釈 45][301]。 残留した元日本兵の中には日本とインドネシアの橋渡しとなることを願った者もいたが、日本政府は「現地逃亡脱走兵」と呼び、恩給をはじめとする公的支援の対象外だった。こうした点は元日本兵らの抵抗感を招き、残留を続ける一因になったともいわれる[302]。独立戦争を戦い、その後もインドネシアで暮らした元日本兵は相互に孤立していたが、1979年にインドネシア共和国法人として「福祉友の会」(Yayasan Warga Persahabatan)を設立して交流を深めた[注釈 46][304]。開戦50周年にあたる1991年12月に日本政府は、元日本兵を脱走兵ではなくインドネシア独立に貢献した者として、軍人恩給の支給を決定した[305]。 経済的影響→「日本の戦争賠償と戦後補償」も参照

日本の軍政と独立戦争でインドネシアの国土は荒廃し、国民は飢え、国家を運営する資金に不足した。1950年代初期のインドネシア経済は蘭印時代の水準まで回復しなかった。主要輸出品だった砂糖の1950年の生産は1937年時点の20%の水準で、コーヒー・タバコ・茶・キナノキ・パームオイルなどの回復も遅れており、日本占領期の強制的な転作が原因だった。食料生産に適さない土地で栽培されていたゴムとコプラの回復は早かった[306]。製造業も戦時に破壊された設備やインフラの回復など戦前水準への復帰が課題となった[307]。サンフランシスコ講和会議(1951年)に出席したアフマド・スバルジョ外務大臣は、「軍政中にインドネシアが被った被害は二重である。一つは約400万人の人命の損失、もう一つは数十億ドルの物質的損害である」と演説した[308]。他方で、農園・企業経営のノウハウを学んだインドネシア人もいた[注釈 47][310]。 戦後の日本は中国市場を失っており、経済の自立化と成長をするために東南アジア市場が求められた。日本にとって東南アジアは資源の輸入と工業製品の輸出先として重要とされた[311]。インドネシアの豊かな鉱物資源は、戦後の日本でも注目された[312]。日本は平和条約(1951年)発効によって貿易交渉が可能となった[注釈 48][313]。アメリカ政府は、日本の賠償の緩和を主張し、金銭賠償の代わりに日本人の役務賠償による支払いを支持した[注釈 49][314]。アメリカ政府が賠償の緩和を求めたのは、冷戦の東アジアで日本を反共の拠点とするには弱体化は得策ではないという判断があった[315]。 こうした状況下で、インドネシアは日本との交渉を1951年に開始した。しかし交渉は難航し、その後6年間におよんだ。インドネシアでは対日感情が悪化しており、国民党のウィロポ内閣は強硬姿勢だった。その原因としてハッタ副大統領は、日本側が戦時支配についての認識が薄い点、日本が対米従属をしている点への反感をあげている。インドネシア政府はサンフランシスコ講和条約を批准せず、2国間平和条約と賠償解決をセットとする長期交渉で対応した[316]。1953年に岡崎勝男外務大臣はインドネシアを訪問し、インドネシア外務省は「日本はサービスのほか、資本財の形においても賠償支払いの用意があると判明した」と発表した[317]。ビルマとの交渉が先例となり、賠償は役務と生産物(原則として資本財)による支払いが決まった。1957年の岸信介首相とスカルノ大統領およびジュアンダ・カルタウィジョヨ首相の会談により、債務の棒引きによる一種の金銭賠償も含まれることとなった[318]。インドネシアと日本は、賠償2億3000千万ドルと債務棒引き1億7700万ドルを含む賠償協定と4億ドルの経済協力協定を1958年1月に調印した[注釈 50][320]。 1960年代には東南アジアに日本企業が進出して経済成長が進み、1970年代以降は日本からの投資や日本製品が増加した。こうした変化は、東南アジア各国では日本が権力者の利益を支えているようにうつり、大東亜共栄圏のイメージにもつながり、日本への批判が起きた。インドネシアでは田中角栄首相のインドネシア訪問に合わせてマラリ事件が起きた[321]。 住民の生活1979年の国際児童年を記念して、インドネシアの教育経済社会研究所とマスダニ財団が公募論文コンテストを行った。福祉担当調整大臣の協力により、優秀作を集めた書籍として『インドネシアへの歩み』が出版された。その論文の中には、日本占領時期の生活を伝える次のような記録が採用されている[322]。

慰安婦問題1960年代にスハルト政権が政治犯をブル島に送るようになった時代に、かつて慰安婦として働かされた女性たちが当地で暮らしていることが明らかになった[325]。政治犯の1人としてブル島に送られた作家のプラムディヤ・アナンタ・トゥールは、そうした女性と出会い、その話を記録した[182]。後述のように、1980年代から慰安婦をテーマとした小説、映画、テレビドラマなども制作されていた(後述)。 慰安婦問題に関して、インドネシア社会大臣のインテン・スウェノは「日本政府が補償をするなら、それは上手に実施しなければならない」「元従軍慰安婦を探し出さなければならない」などの発言を行った[326]。1995年からはインドネシアの兵補協会が協力し、元慰安婦が書類で登録できるようにして、そのデータをもとに詳細な調査も行った[298]。1997年には橋本龍太郎首相が大統領にあてて謝罪の書簡を送った。インドネシア社会省とアジア女性基金の間で了解覚書(MOU)が調印され、日本政府は10年間にわたって3億8000万円(約90億ルピア)を拠出した[326]。しかし、日本政府の拠出金はインドネシアで老人ホームの建設に使われ、元従軍慰安婦のための資金である点が広報されなかった。このため入居した110人のうち元慰安婦は1人だけとなり、インドネシア政府の対応が批判された[327]。 文化的影響

1928年のインドネシア青年会議の宣言を日本軍政幹部が引き継いでインドネシア語を共通語としたことで、インドネシア語が国家統一のシンボルとなり、その普及は独立運動の促進をもたらした。スカルノは「われわれが一つの社会に、一つの国にまとまるためには、統一された新しいインドネシア語をもたねばならないのである」と述べており、アダム・マリクは「現在、国語になっているインドネシア語は、国家建設にとって重要な要因であった」と述べている。日本の意図とは違ったが、インドネシア語が公用語として普及・発展したことは、インドネシア人同士の連帯感が醸成するとともに、インドネシアの独立やその後の国づくりに役立った[86]。

日本占領時に使われた日本語がインドネシアの語彙として定着した例もある。1970年代初版の中学校と高校の歴史教科書には、日本語起源の語彙としてBogodan(防護団)、Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai(独立準備調査会)、Heiho(兵補)、Jawa Hokokai(ジャワ奉公会)、Kenpeitai(憲兵隊)などが書かれている[328]。 クーシュウ・ケイホウ(空襲警報)もインドネシアの語彙になった。闇市での価格である闇値は、「ハルガ・クーシュウ・ケイホウ」と呼ばれた。ハルガは価格、クーシュウ・ケイホウは空襲警報を指す[注釈 51][115]。 1995年時点のインドネシアの小学校から高校までの教科書103種類の中で最も多く使われている日本語は、Romusha(ロームシャ)だった。インドネシアの「ロームシャ」は、日本における「労務者」とは異なり、「日本占領時代に重労働をさせられた人々;強制労働者」という意味がある[329]。元教育文化相で歴史教科書の編纂にも関わったヌグロホ・ノトスサントは、ロームシャという言葉を教科書に使う理由について、次のように述べている。(1) 戦時中日本で使われ、現在もそれで意味が分かる。(2) この言葉には他に適切な訳語がない。英語でもインドネシア語でも、ずばりと表現できない。(3) 100万人以上が労務者として果てたと思っており、そうしたことも別の言葉に訳したくない理由である[330]。

インドネシアでは独立宣言に続いて文学活動が活発になり、「45年世代」と呼ばれる作家たちが活動した。45年世代の作家には1920年代生まれが多く、日本の占領と独立戦争を体験した世代にあたる。作風はさまざまであり、独立を讃える作品から、社会の激変の影響を受ける民衆に注目する作品、革命運動に懐疑的な作品などがある。独立の成果に不満を持つ45年世代の中には、インドネシアを離れたりインドネシア共産党に入る者もいた[注釈 52][331]。 強制労働については『ロームシャ』(1973年)という映画が制作された[332]。この映画は同年5月に国家情報庁の検閲を通過したが、その後に上映中止とされた。この決定には日本大使館からの圧力があったという説も流れ、インドネシアのメディアではこれを内政干渉とする批判がなされた[333]。 慰安婦をテーマとした小説として、作家・ジャーナリストのティティ・サイドによって『ファティマ』(Fatima, 1981年)が発表され、シュマンジャヤ監督によって映画化された。パンディル・クラナの小説『カダルワティ 5つの名前を持つ女』(Kadarwati, 1982年)は、ソファン・ソフィアン監督によって映画化された。慰安婦をテーマとするテレビドラマシリーズとして『証言』(1994年)が制作され、イェニ・ラフマンが主演した。エカ・ヒンドラ(Eka Hindra)は慰安婦についてのノンフィクションを執筆し、海南友子は慰安婦のドキュメンタリー映画『Mardiyem』(2001)を制作した[334]。

1945年9月11日に、インドネシア公営ラジオ局(RRI)が設立された。設立にあたって、軍政監部のもとで公共放送をしていた日本放送協会のメンバーらも参加した。RRIは独立戦争において情報伝達と戦意高揚の役割を果たし、独立後に9月11日はラジオの日(Hari Radio)としてインドネシアで記念されるようになった[156]。 資料日本占領期のインドネシアについての資料は、インドネシア国立図書館に所蔵されており、日本語資料もある[335]。約1200点の日本語図書があり、46冊が日本や日本に関する外国語文献、1940年から1944年の刊行物が842冊で大半を占める。それ以外の時期の図書には、日本語教材作成用と推定される明治期の国定教科書が83冊と、『大正新修大蔵経』が55冊ある[336]。インドネシア国立図書館の日本語図書目録は、早稲田大学リテラシー史研究会のサイトで公開されている[337]。占領期の日本語図書は2017年時点で図書館の5階に所蔵されており、一般には公開されていない[150]。 インドネシア国立図書館には、日本国内にも所蔵の少ない文献があり、特に文芸書に多く、小説、児童向けの小説、講談小説、翼賛小説などがある[注釈 53]。インドネシアで刊行された日本語図書には、日本に所蔵が存在しない文献もある[339]。 オランダには、蘭印時代に住んでいた人々の話を聞き取って記録するプロジェクトが大学間で行われており、収集した資料はライデン大学に保存されている。インドネシアでもオーラル・ヒストリーの記録が体系的に進められている[340]。 脚注注釈

出典

参考文献

関連文献

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia