醍醐寺

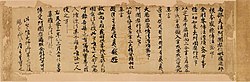

醍醐寺(だいごじ[1])は、京都市伏見区醍醐東大路町にある真言宗醍醐派の総本山の寺院[1]。山号は深雪山ないし笠取山[1]。本尊は薬師如来[2]。上醍醐の准胝堂(じゅんていどう)は、西国三十三所第11番札所で本尊は准胝観世音菩薩。京都市街の南東に広がる醍醐山(笠取山)に200万坪以上の広大な境内を持ち、国宝や重要文化財を含む約15万点の寺宝を所蔵している[3]。豊臣秀吉による「醍醐の花見」が行われた地としても知られている[1]。「古都京都の文化財」として世界遺産に登録されている[1][4]。 歴史平安時代平安時代初期の貞観16年(874年)に空海(弘法大師)の孫弟子にあたる聖宝(理源大師)が、自ら刻んだ准胝観音像ならびに如意輪観音像を上醍醐に祀って開創した[5][6]。 延喜7年(907年)、醍醐天皇の発願により醍醐寺に薬師堂が建立され、薬師三尊が奉安された[5]。その後、薬師三尊の奉安からまもなくして鎮護国家のために五大堂が建立される[5][6]とともに五大明王が奉じられた[6]。 延長4年(926年)に下醍醐に釈迦堂(金堂)が建立され[5]、同時期に笠取山全体を寺院に改装する計画が立てられた[5]。 その改装事業は醍醐天皇の崩御後も朱雀天皇や村上天皇に受け継がれ[5]、法華三昧堂が造設されるなどした[5]。 天暦5年(951年)には村上天皇や藤原穏子の下で五重塔(国宝)が建立されている[7][8]。 また、上記のような改装事業のほかにも伊勢国や尾張国、河内国などの荘園が勅旨田として醍醐寺に寄進され、経済的基盤も築かれた[7]。 上記のようにして醍醐寺は躍進を遂げた。 しかし、躍進はそう長くは続かず、藤原穏子が死去したことを境に醍醐寺の躍進は止まった。 それ以降、醍醐寺は現状の維持に徹することとした[7]。 また、醍醐寺は源氏の氏寺であったため、藤原穏子の死去と同時期に源氏が衰退したことも躍進が止まった原因の一つであると考えられている[7]。 院政朝廷が院政を始めると、醍醐寺は朝廷に接近するようになり[7]、座主の座を皇族に譲ることを慣例とした[7]。 この判断は座主を中心に優秀な僧を輩出することに成功し、醍醐寺にとって転機となった[7]。 優秀な僧を輩出したことは醍醐寺の法流である小野流が発展したことに大きく寄与した[7]。 1084年に白河天皇の中宮であった藤原賢子が死去[9][10]すると、その死を悲しんだ白河天皇が山上に円光院を建て[7]、賢子の遺骨を納めた[7]。また、遺骨を納めるとともに金銅の両界曼荼羅を奉納した[7]。 白河天皇によって建立された円光院は広大な寺社領を有していたため、長い間醍醐寺の経済に影響を与え続けることとなった[7]。 」 南北朝時代南北朝時代には足利尊氏の帰依を一身に集めた賢俊座主や、足利義満から足利義教に至るまで室町幕府において黒衣の宰相といわれて重んじられた満済准后などを輩出している[6]。しかし、応仁の乱が勃発すると当寺も兵火に巻き込まれ被害を受けて下醍醐は荒廃してしまい、五重塔のみが残されるだけとなってしまった。特に応仁の乱の最中だった室町時代の文明元年(1469年)10月には、周辺集落であるご境内の村民たちが寺に納める年貢を半分にする半済を要求して暴動を起こした際には、武装した僧兵たちが弾圧を行い、同月10日(11月13日)には首謀者たちを呪殺する目的での大規模な護摩祈祷が行われるなど、人心の荒廃も進行していった[11]。 安土桃山時代安土桃山時代に入り豊臣秀吉が中興の義演准后に帰依すると、秀吉は当寺で花見を行うこととし、境内整備の一環として秀吉によって三宝院が再興されるなどして伽藍が復興され始めた。こうして慶長3年(1598年)に醍醐の花見が盛大に行われた[6]。 続いて豊臣秀頼によって伽藍の整備が行われ、慶長5年(1600年)には秀吉の代から行われていた金堂(国宝)の移築工事が完成[12]、慶長10年(1605年)には西大門の再建[13]、慶長11年(1606年)には如意輪堂、開山堂、五大堂(現存せず)の再建が次々と行われた。豊臣政権下での醍醐寺については、醍醐寺座主であった義演が著した『義演准后日記』に詳しい。 江戸時代江戸時代には高演座主が山伏3千名を伴って二度にわたる大峯山入峰を行い、修験道の興隆を計った[6]。  明治時代明治時代になると廃仏毀釈が行われて数多くの寺院が廃寺となり、寺宝が流失したりする中で、当寺はその寺宝を良く守り抜いて時代の荒波を切り抜けている[6]。 1930年(昭和5年)には実業家の山口玄洞によって観音堂を中心とする大伝法院の諸堂が建立されている[14]。 1935年(昭和10年)に霊宝館が開館している。1939年(昭和14年)8月、上醍醐を襲った山火事により短時間で経蔵と西国三十三所第11番札所の准胝堂が焼失するが、1968年(昭和43年)5月に准胝堂は再建された。 現代1994年(平成6年)12月に世界遺産に登録されたが[6]、翌1995年(平成7年)1月に兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)が発生し、その影響で五重塔、金堂などの漆喰が剥がれている。1997年(平成9年)9月に真如三昧耶堂[注 1]が建立された[15]。 2008年(平成20年)8月24日に落雷による火災で上醍醐の准胝堂が再び全焼した。焼失した准胝堂にあった西国三十三所札所本尊は、現在下醍醐の観音堂に仮に安置されている。 伽藍 下醍醐と上醍醐は険しい山道で隔てられ、徒歩では1時間を要する。 下醍醐本尊の薬師如来像を安置する金堂、三宝院などを中心に、上醍醐とは対照的に絢爛な大伽藍が広がっている。応仁の乱でほぼ全焼し、その後も焼失と再建を繰り返しているが、五重塔は創建当時のまま現在に残る。また五重塔内部の壁画も国宝に指定されており、壁画中の空海像は同人の肖像としては現存最古のものである。

上醍醐 長らく西国三十三所第11番札所が存在し、西国一険しい札所として知られた。上り口にはかつて女人結界があったことから女人堂が置かれ、そこから険しい山間に入る。平安時代当時のまま残る国宝の薬師堂、醍醐寺の鎮守神である清瀧権現拝殿、准胝堂跡、五大堂などが立ち並ぶ。上醍醐には有名な「醍醐水」が今も湧き出ている他、醍醐山山頂(標高450m)には、如意輪堂と開山堂が並ぶ。山頂から笠取山に向かう途中に奥の院がある。

年中行事 様々な行事が毎月行われている[23]。屋外での壮大な柴燈護摩(さいとうごま)は聖宝が始めたと伝わり、醍醐寺でも折々に行われる。五大明王の功徳を讚える2月23日の「五大力尊仁王会」(ごだい・りきそん・にんのう・え)は、150kg(女性は90kg)という巨大な鏡餅を持ち上げる力比べが行われることで有名であり、当日に備えて練習に励む信徒もいる[24]。豊臣秀吉の「醍醐の花見」にちなむ豊太閤花見行列(4月第二日曜日)、施餓鬼法要などからなる8月の万灯会(まんとうえ)なども多くの参拝者や観光客が訪れる。 文化財

国宝

重要文化財

典拠:2000年(平成12年)までの指定物件については、国宝・重要文化財大全 2000による。2001年(平成13年)以降の指定物件については個別に注記。 ※三宝院唐門、三宝院表書院、三宝院殿堂、三宝院宝篋印塔、三宝院障壁画の国宝2件、重要文化財3件は宗教法人三宝院の所有であり、宗教法人醍醐寺が文化財保護法に基づく管理団体に指定されている[注 7]。 重要文化財「密教図像39点」の明細

特別名勝・特別史跡

国の史跡

京都府指定有形文化財

近代以降に焼失した文化財

その他指定・選定

教育機関

施設

新宗教団体との関係醍醐寺は戦後、真言宗醍醐派から独立した真言宗系新宗教である真如苑、解脱会等と現在でも密接な関係を持っている。 解脱会の創始者であった岡野聖憲は、醍醐寺三宝院で出家得度。死後、醍醐寺から「解脱金剛」の諡号が贈られている[37]。解脱会は伊勢神宮・橿原神宮・泉涌寺を三聖地としているが、醍醐寺にも集団参拝を行っている。 真如苑の開祖であった伊藤真乗は、醍醐寺で恵印灌頂、伝法灌頂を畢めており、1966年(昭和41年)には大僧正位が贈られている。醍醐寺は1997年(平成9年)、真乗の興した密教法流「真如三昧耶流」を顕彰する「真如三昧耶堂」を境内に建立した[15][37]。真如苑の法要には、醍醐派管長をはじめ、醍醐寺の僧侶が招待されることがある。 新明国上教会は不動明王を「新明国上心様」とし、「真言宗醍醐派修験道宿河原教会」(通称「宿河原不動尊」)となって真言宗醍醐派に所属していた[38]。 前後の札所

醍醐山国有林裏山にあたる醍醐山に醍醐山国有林(面積118ヘクタール)がある[39]。この林地は江戸時代まで醍醐寺の寺領だったが、明治初期の社寺上知令により官有地に編入された[39]。その後、1947年(昭和22年)の「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」に基づき、旧境内地など約160haが醍醐寺に譲与された[39]。その結果、醍醐山国有林は醍醐寺の境内地を取り囲む形になっている[39]。なお、醍醐山国有林全域が醍醐寺境内の一部として、文化財保護法に基づく「史跡」に指定されている[39]。 周辺所在地

アクセス下醍醐の伽藍、上醍醐の入山それぞれに有料エリアがある[40]。 下醍醐へは京阪バスによるアクセスが確保されている。2号経路を除きいずれも京阪バス山科営業所の管轄。

上醍醐へは下醍醐の女人堂から山道を徒歩で約1時間。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

Portal di Ensiklopedia Dunia