µùحµ£شعسعèعّعéïكçزفïـك╗èع«ف╣┤كةذي╝êعسع╗عéôعسعèعّعéïعءعرععùعéâع«عصعéôع┤عéçعي╝ëعدع»عµùحµ£شعسعèعّعéïكçزفïـك╗èعسعجععخع«فç║µإحغ║ïعéْف╣┤كةذف╜تف╝عسµ▓ك╝ëعآعéïعéغ║îك╝زك╗èعغ╕ëك╝زك╗èعقةلآك╗îلôك╗èعééفسعéعéïعîعفا║µ£شقأعسفؤؤك╝زك╗èعسعجععخكذءك┐░عآعéïعé

µآéغ╗ثفî║فê

µùحµ£شع«كçزفïـك╗èف▓عسعèععخعرعôعسµآéغ╗ثفî║فêعéْق╜«ععïعذععقé╣ع»µخéعصغ╗حغ╕ïع«عéêععزكزشعîعéعéïعéµ£شكذءغ║ïعدع»عق»عéْفêعّعخكذءغ║ïع«كخïلأعùعéْكë»ععآعéïعاعéع«غ╛┐ف«£غ╕èعفكزشعéْµèءكة╖عùعخµآéغ╗ثفî║فêعéْكةîعثعخععéï[µ│ذ 1]عé

- µêخفë

- µا│ق¤░كسْغ╕ëعكçزفïـك╗èغ╕ëفف╣┤ف▓عي╝ê1944ف╣┤ي╝ëي╝أل╗µءµآéغ╗ثي╝ê1900ف╣┤ي╜ؤقأçفجزفصقî«ق┤ك╗èي╜إي╜ئي╝ëعقآ║ف▒ـµآéغ╗ثي╝ê1923ف╣┤ي╜ؤلûتµإ▒فجدل£çق╜ي╜إي╜ئي╝ëعµ╖╖غ╣▒µآéغ╗ثي╝ê1931ف╣┤ي╜ؤµ║µ┤▓غ║ïفجëي╜إي╜ئي╝ëعµـ┤فéآعâ╗ق╡▒فê╢µآéغ╗ثي╝ê1941ف╣┤ي╜ؤµ¤»لéثغ║ïفجëي╜إي╜ئي╝ë

- ف░╛ف┤µصثغ╣àعكçزفïـك╗èµùحµ£شف▓عي╝ê1955ف╣┤ي╝ëي╝أفêإµ£اي╝ê1904ف╣┤ي╜ؤف▒▒ق╛╜ف╝كْ╕µ░ùكçزفïـك╗èي╜إي╜ئي╝ëعكçزفïـك╗èقآ║µءµ£اي╝ê1907ف╣┤ي╜ئي╝ëعغ╣ùق¤ذك╗èف╖حµحصق░çفç║µ£اي╝ê1911ف╣┤لبâي╜ئي╝ëعف░فئïفؤؤك╝زغ╣ùق¤ذµ£اي╝ê1924ف╣┤ي╜ئي╝ë

- ف░╛ف┤µصثغ╣àعفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èف▓عي╝ê1966ف╣┤ي╝ëي╝أفêإµ£اي╝ê1899ف╣┤ي╜ؤعâùعâصعé░عâشعé╣لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èي╜إي╜ئي╝ëعµشدف╖ئك╗èµآéغ╗ثي╝ê1913ف╣┤ي╜ئي╝ëعق▒│فؤ╜ك╗èµآéغ╗ثي╝ê1925ف╣┤ي╜ئي╝ëعفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èµآéغ╗ثي╝ê1939ف╣┤ي╜ئي╝ë

- فجدلبêك│فْîق╛عكçزفïـك╗èف▓ع«µآéغ╗ثفî║فêعذفûق╖بµ│ـكخع«فجëل╖عي╝ê1990ف╣┤ي╝ëي╝أف║£ق£îغ╗جµآéغ╗ثي╝ê1903ف╣┤8µ£ê20µùحي╜ئي╝ëعµùدفûق╖بغ╗جµآéغ╗ثي╝ê1919ف╣┤1µ£ê11µùحي╜ئي╝ëعµû░فûق╖بغ╗جµآéغ╗ثي╝ê1933ف╣┤8µ£ê18µùحي╜ئي╝ë[W 1]

- ل╜ïكùجغ┐èف╜خعك╜ع«µûçفîûف▓عي╝ê1992ف╣┤ي╝ëي╝أµ║ق▒âµ£اي╝ê1898ف╣┤ي╜ؤعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسµ╕ةµإحي╜إي╜ئي╝ëعقآ║ف▒ـµ£اي╝ê1923ف╣┤ي╜ؤلûتµإ▒فجدل£çق╜ي╜إي╜ئي╝ëعµêخµآéµ£اي╝ê1937ف╣┤ي╜ؤµùحغ╕صµêخغ║ëفïâقآ║ي╜إي╜ئي╝ë[1]

- كْغ║ـغ╣àµ▓╗عكçزفïـك╗èع«قآ║ل¤ف▓ غ╕ïعي╝ê1995ف╣┤ي╝ëي╝أفû╢µحصعéكث╜لبع«لûïµïôµآéغ╗ثي╝ê1898ف╣┤ي╜ئي╝ëعµ£شµب╝قأعزكçزفïـك╗èغ╝أقج╛كذصقسïع«µآéغ╗ثي╝ê1911ف╣┤لبâي╜ئي╝ëعفؤ╜قصûعسعéêعéïكçزفïـك╗èق¤ثµحصع«غ┐إكص╖كé▓µêع«µآéغ╗ثي╝ê1932ف╣┤لبâي╜ئي╝ë[2]

- GPغ╝ق¤╗عé╗عâ│عé┐عâ╝عµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓ف╣┤كةذعي╝ê2006ف╣┤ي╝ëي╝أµءµ▓╗عâ╗فجدµصثµآéغ╗ثي╝ê1898ف╣┤ي╜ئي╝ëعµءصفْîعâ╗µêخفëµ£اي╝ê1927ف╣┤ي╜ئي╝ë

- عâêعâذعé┐فأقëرلجذعف╣┤فب▒ 2019ف╣┤ف║خقëêعي╝ê2020ف╣┤ي╝ëي╝أعâّعéجعéزعâïعéتل¤ع«فح«لùءي╝ê1904ف╣┤ي╜ئي╝ëعغ┐إµ£ëع«ف║âعîعéèعذق▒│فؤ╜فïتعسعéêعéïف╕صف╖╗ي╝ê1924ف╣┤ي╜ئي╝ëعل«ف╖إعذك▒èق¤░ع«µû░عاعزµîّµêخي╝ê1933ف╣┤ي╜ئي╝ëعكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصµ│ـي╝ê1936ف╣┤ي╜ئي╝ëعكçزفïـك╗èق¤ثµحصع«كîكè╜ي╝ê1936ف╣┤ي╜ئي╝ë[3]

- عâêعâذعé┐فأقëرلجذعف╣┤فب▒ 2019ف╣┤ف║خقëêعي╝ê2020ف╣┤ي╝ëي╝أكزـق¤افëفج£ع«كïخعùع┐ي╝ê1911ف╣┤ي╜ئي╝ëعع╡عاعéèع«لإرµû░كàع«قآ╗فب┤ي╝ê1933ف╣┤ي╜ئي╝ë[3]

- µêخف╛î

- فëق¤░غ┐ةق╛ععâûعâزعé┐عâïعéسفؤ╜لأؤفجدقآ╛قدّغ║ïفà╕ 8عي╝굤╣كذéقëêعâ╗1984ف╣┤ي╝ëي╝أقششغ╕µ£اعâ╗لثفêك╗µ¤»لàغ╕ïي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعقششغ║îµ£اعâ╗فجûفؤ╜µèكةôف░فàحµ£اي╝ê1953ف╣┤ي╜ؤµùحلçعµùحق¤ثعععآعéئع«فجûفؤ╜عâةعâ╝عéسعâ╝عذع«µèكةôµµ║ي╜إي╜ئي╝ëعقششغ╕ëµ£اعâ╗غ╣▒µêخµ£اي╝ê1959ف╣┤ي╜ؤغ╣ùق¤ذك╗èعâةعâ╝عéسعâ╝ع«قس╢غ║ëعذµ╖ءµ▒░ي╜إي╜ئي╝ëعقششفؤؤµ£اعâ╗µêلـ╖µ£اي╝ê1964ف╣┤ي╜ؤق¤اق¤ثعذك╝╕فç║ع«µحفتùع«فدïع╛عéèي╜إي╜ئي╝ëعقششغ║¤µ£اعâ╗ك╗تµؤµ£اي╝ê1970ف╣┤ي╜ؤك│çµ£شكçزق¤▒فîûعسعéêعéïفجûك│çفéفàحي╜إي╜ئي╝ë[4]

- فجدلبêك│فْîق╛عكçزفïـك╗èف▓ع«µآéغ╗ثفî║فêعذفûق╖بµ│ـµ£اع«فجëل╖عي╝ê1990ف╣┤ي╝ëي╝أك╗تµؤµ£اي╝ê1948ف╣┤1µ£ê1µùحي╜ؤفàفïآق£كدثغ╜ôف╛îي╜إي╜ئي╝ëعق╛كةîµ│ـµآéغ╗ثي╝ê1951ف╣┤6µ£ê1µùحي╜ئي╝ë[W 1]

- كْغ║ـغ╣àµ▓╗عكçزفïـك╗èع«قآ║ل¤ف▓ غ╕ïعي╝ê1995ف╣┤ي╝ëي╝أµêخف╛îف╛ركêêعïعéëك▓┐µءôع«كçزق¤▒فîûع«µآéغ╗ثي╝ê1945ف╣┤8µ£êي╜ئي╝ëعفàل£عذك╝╕فç║ك╗èع«ق╡╢فح╜كز┐ع«µآéغ╗ثي╝ê1956ف╣┤لبâي╜ئي╝ëعق╡îµ╕êµّرµôخع«µ┐فîûع«µآéغ╗ثي╝ê1980ف╣┤لبâي╜ئي╝ë[2]

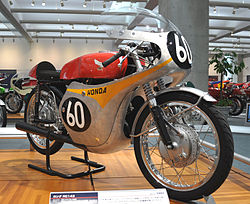

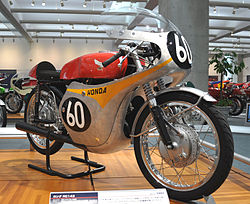

- GPغ╝ق¤╗عé╗عâ│عé┐عâ╝عµùحµ£شكçزفïـك╗èف▓ف╣┤كةذعي╝ê2006ف╣┤ي╝ëي╝أµêخف╛îع«ف╛ركêêµ£اي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعµêلـ╖عذقس╢غ║ëع«فدïع╛عéèي╝ê1953ف╣┤ي╜ؤعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثع«فدïع╛عéèي╜إي╜ئي╝ëعل╗لçّع«60ف╣┤غ╗ثع«µ¤╗لء▓ي╝ê1960ف╣┤ي╜ؤفقج╛µû░ف╖حفب┤ع«ف«îµêي╜إي╜ئي╝ëععâئعéجعéسعâ╝µآéغ╗ثع«فê░µإحي╝ê1966ف╣┤ي╜ؤعâئعéجعéسعâ╝فàâف╣┤ي╜إي╜ئي╝ëعµْµ░ùكخفê╢عذعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ع«µآéغ╗ثي╝ê1974ف╣┤ي╜ؤعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ع«ف╜▒لا┐لةـف£ذفîûي╜إي╜ئي╝ëعµدكâ╜قس╢غ║ëعذفجأµدءفîûع«µآéغ╗ثي╝ê1980ف╣┤ي╜ؤك╗èقذ«ع«فجأµدءفîûي╜إي╜ئي╝ëعµآ┤عéîع«عةµؤçعéèعâ╗فجëفïـع«غ║êµاي╝ê1989ف╣┤ي╜ؤعâعâûعâسµآ»µ░ùعذعâعâûعâسف┤رفثèي╜إي╜ئي╝ëععâêعââعâùعâرعâ│عâèعâ╝ع╕ع«لôي╝ê1997ف╣┤ي╜ؤعâùعâزعéخعé╣قآ╗فب┤ي╜إي╜ئي╝ë

- Gazooععéêععéعïعéïكçزفïـك╗èµص┤ف▓لجذعي╝ê2013ف╣┤ي╝ëي╝أµêخف╛îقؤ┤ف╛îي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعف╛ركêêعذعâتعâ╝عé┐عâزعé╝عâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ê1955ف╣┤ي╜ؤلسءف║خق╡îµ╕êµêلـ╖µ£اع«فدïع╛عéèي╜إي╜ئي╝ëعقج╛غ╝أفـلةîقآ║ق¤اي╝ê1970ف╣┤ي╜ؤغ║جلأغ║ïµـàµص╗كàµـ░ع«قج╛غ╝أفـلةîفîûي╜إي╜ئي╝ëعل╗لçّµ£اي╝ê1981ف╣┤ي╝êµùحµ£شعîغ╕ûقـîµ£فجدع«كçزفïـك╗èق¤اق¤ثفؤ╜عسي╝ëي╜ئي╝ëعµ┐فïـµ£اي╝ê1992ف╣┤ي╜ؤعâعâûعâسف┤رفثèف╛îي╜إي╜ئي╝ëعµû░µèكةôي╝ê1997ف╣┤ي╜ؤعâùعâزعéخعé╣قآ╗فب┤ي╜إي╜ئي╝ë[W 2]

- عâêعâذعé┐فأقëرلجذعف╣┤فب▒ 2019ف╣┤ف║خقëêعي╝ê2020ف╣┤ي╝ëي╝أف╛رµùدعâ╗ففç║قآ║µ£اي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ëعق¤ثµحصفا║قؤجµدïق»ëµ£اي╝ê1959ف╣┤ي╜ئي╝ëعف«îµêك╗èك╝╕فç║µïةفجدµ£اي╝ê1970ف╣┤ي╜ئي╝ëعµ╡╖فجûق¤اق¤ثل▓فç║µ£اي╝ê1980ف╣┤ي╜ئي╝ëععé░عâصعâ╝عâعâسفîûعذµ╕رµأûفîûف»╛ف┐£µ£اي╝ê1990ف╣┤ي╜ئي╝ë[3]

µêخفëµ£ا

كçزفïـك╗èع«غ╝إµإحي╝ê1890ف╣┤غ╗ثي╜ئي╝ë

19غ╕ûق┤µ£سعسفجûفؤ╜عïعéëµùحµ£شعسكçزفïـك╗èعîµîعةك╛╝ع╛عéîفدïعéعéïي╝êكçزفïـك╗èع«µ╕ةµإحي╝ëعé20غ╕ûق┤ي╝ê1901ف╣┤ي╝ëعسفàحعéïعذعفجûفؤ╜فـلجذعسعéêعéïك╝╕فàحعîفدïع╛عéèعف░ّلçعزعîعéëع╛عذع╛عثعاµـ░ع«كçزفïـك╗èعîµîعةك╛╝ع╛عéîعéïعéêععسعزعéïعéف╜ôµآéع»غ╕ûقـîعدعééعéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│ك╗èع»غ╕╗µ╡ع«ف£░غ╜عéْقت║قسïعùعخعèعéëعأعµùحµ£شعسعééعéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│ك╗èغ╗حفجûعسكْ╕µ░ùكçزفïـك╗èعéلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعééµîعةك╛╝ع╛عéîعاعéعôع«µآéµ£اع«فç║µإحغ║ïع»غ╕µءقئصعزعôعذعîفجأععكز┐µا╗عâ╗قب¤قر╢عسعéêعثعخعإعéîع╛عدع«لأكزشعîفجëµؤ┤عـعéîعاعôعذعîف░ّعزععزععé

- 1895ف╣┤ي╝êµءµ▓╗28ف╣┤ي╝ë

- 1896ف╣┤ي╝êµءµ▓╗29ف╣┤ي╝ë

- 1898ف╣┤ي╝êµءµ▓╗31ف╣┤ي╝ë

عâعâûعâعذعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسي╝ê1898ف╣┤عâ╗كçزفïـك╗èع«فêإµ╕ةµإحي╝ë

عâعâûعâعذعâّعâèعâ╝عâسعâ╗عâسعâ┤عéةعââعé╜عâ╝عâسي╝ê1898ف╣┤عâ╗كçزفïـك╗èع«فêإµ╕ةµإحي╝ë

- 1899ف╣┤ي╝êµءµ▓╗32ف╣┤ي╝ë

- 7µ£ê17µùحعµùحكï▒لأفـكêزµ╡╖µإةق┤عîقآ║فè╣عùعµùحµ£شعîغ╕ف╣│قصëµإةق┤عéْق╡عéôعدععاغ╗ûع«فؤ╜عذع«لûôعدعééفîµدءع«µ¤╣µصثµإةق┤عîقآ║فè╣عآعéïي╝êعâـعâرعâ│عé╣ععéزعâ╝عé╣عâêعâزعéتعذع«µإةق┤ع»فîف╣┤8µ£ê4µùحقآ║فè╣ي╝ëعéعôعéîعسعéêعéèفجûفؤ╜غ║║ف▒àقـآف£░عîف╗âµصتعـعéîعفجûفؤ╜غ║║عاعةع»ف▒àغ╜عâ╗µùàكةîعâ╗فû╢µحصع«كçزق¤▒عîكزعéعéëعéîعéïي╝êفàف£░لؤّف▒àي╝ëعé

- 1900ف╣┤ي╝êµءµ▓╗33ف╣┤ي╝ë

- 8µ£êععé╡عâ│عâـعâرعâ│عé╖عé╣عé│ع«ف£ذق▒│µùحµ£شغ║║غ╝أعîقأçفجزفصفءëغ╗كخزقïي╝êف╛îع«فجدµصثفجرقأçي╝ëع«µêفرأعéْقحإعùعخلؤ╗µ░ùف╝فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعéْقî«ق┤عآعéïي╝êقأçفجزفصقî«ق┤ك╗èي╝ë[16][17][18][6][µ│ذ 7]عé

- µآéµ£اغ╕µء[µ│ذ 8]عف««فàق£ع«غ╛إلب╝عسعéêعéèلسءق¤░فـغ╝أع«ف╗ثق¤░ق▓╛غ╕عéëعسعéêعثعخفîك╗èع«كرخلذôك╡░كةîعîكةîعéعéîععإع«لأؤعسلôك╖»عéْل╕ك▒عùعخµ┐بعسك╜عةعéïغ║ïµـàي╝êµ░┤µ▓ةع»عùعخععزعي╝ëعîك╡╖ععاعôعذعدعقأçفجزفصفجسفخ╗ع╕ع«قî«ق┤ع»كخïلعéëعéîعéï[21]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعسعéêعéïغ║جلأغ║ïµـàي╝ë

- 1901ف╣┤ي╝êµءµ▓╗34ف╣┤ي╝ë

µùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣ي╝ê1901ف╣┤11µ£êي╝ë

µùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣ي╝ê1901ف╣┤11µ£êي╝ë

- 1902ف╣┤ي╝êµءµ▓╗35ف╣┤ي╝ë

- 3µ£êععâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعîغ╝أفôةعïعéëغ╝أك▓╗عéْفûعثعخكçزفïـك╗èعسغ╣ùعؤعéïكçزفïـك╗èف╢µح╜لâذعéْكذصقسïعآعéïعîعغ╝أفôةعذعزعéïكàع»ع╗عذعéôعرق╛عéîعأعسق╡éعéعéï[6][ف«أكزشع«فجëفîû 3]عé

- 3µ£êعلسءقاحع«غ╗赤┐قîزقèعîفجدلءزعدكث╜لبعـعéîعاقا│µ▓╣قآ║فïـµراك╗èعéْغ╜┐عثعخلسءقاحظ¤غ╝èلçلûôعدغ╣ùفêكçزفïـك╗èعذعùعخك╡░عéëعؤعق┤فèف╣┤لûôفû╢µحصعآعéï[36][37][µ│ذ 14]عé

- 4µ£ê5µùحعغ╕èلçفàشف£ْع«غ╕ف┐µ▒بقـ¤عدكçزك╗تك╗èعâشعâ╝عé╣عîكةîعéعéîععإع«غ╜آكêêعذعùعخكçزفïـك╗èعسعéêعéïقس╢ك╡░عîكةîعéعéîعéï[23][33][6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«ي╜ؤكجçµـ░ع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعسعéêعéïي╜إكçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣ي╝ë

- 4µ£êععéخعéرعâسعé┐عâ╝عâ╗عé╣عâêعâ╝عâ│عîك╝╕فàحعùعاعâصعé│عâتعâôعâسكْ╕µ░ùكçزفïـك╗è8ف░عîµذزµ╡£µ╕»عسفê░قإعآعéï[38][6][µ│ذ 15]عéفîف╣┤6µ£êعسف╝ـعفûعéèعîكةîعéعéîعالأؤعسكçزفïـك╗èعسف»╛عآعéïلûتقذع«µ£زµـ┤فéآعسعéêعéèµذزµ╡£قذلûتعïعéë2فë▓5فêع«لûتقذعéْكز▓عـعéîعك╝╕فàحغ╕╗ع«عéخعéرعâسعé┐عâ╝عâ╗عé╣عâêعâ╝عâ│ع»1فë▓عسعآعéïع╣ععذقـ░كص░ق¤│عùقسïعخعéْكةîع[40]عé

- فî4µ£êعµذزµ╡£عدعâصعé│عâتعâôعâسي╝êكï▒كزئقëêي╝ëقج╛ع«µùحµ£شك╝╕فàحغ╗ثقف║ùعîعâصعé│عâتعâôعâسعâ╗عéسعâ│عâّعâïعâ╝عâ╗عéزعâûعâ╗ق▒│فؤ╜µùحµ£شغ╗ثقف║ùععîكذصقسïعـعéîعéï[41][6][42]عé

- 5µ£êعغ╕ëغ║ـفّëµ£ف║ùي╝êف╛îع«غ╕ëك╢èي╝ëعîعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعسفـق¤ذكçزفïـك╗èعéْµ│ذµûçعآعéï[43][6]عé

- 6µ£êععâصعé│عâتعâôعâسµùحµ£شغ╗ثقف║ùعîµإ▒غ║شعâ╗كèإفثعدك▓رفث▓ف║ùي╝êفـفôلآ│فêùµëي╝ëعéْلûïف║ùعآعéï[ف«أكزشع«فجëفîû 4]عé

- 7µ£êعµذزµ╡£عé░عâرعâ│عâëعâ╗عâؤعâعâسع«كçلôعدععéجعé«عâزعé╣غ║║عé»عâ╝عâ│عîعلإ┤ك╖غ║║ع«كùجµ£شغ╗▓µشةلâعéْكçزفïـك╗èعدك▓بفé╖عـعؤعéï[6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعسعéêعéïغ║║ك║سغ║ïµـàي╝ë

- 1903ف╣┤ي╝êµءµ▓╗36ف╣┤ي╝ë

قشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعدكçزفïـك╗èع«ف▒ـقج║عîكةîعéعéîعاعéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣&عé╕عâدعâ╝عé╕لجذ[46][47]

قشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعدكçزفïـك╗èع«ف▒ـقج║عîكةîعéعéîعاعéتعâ│عâëعâزعâحعâ╝عé╣&عé╕عâدعâ╝عé╕لجذ[46][47]

- 1µ£êغ╗حفëعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عîكçزفïـك╗èع«كرخلذôعéْكةîع[48][µ│ذ 16]عé

- 3µ£ê1µùحعïعéë7µ£ê31µùحعسعïعّعخعفجدلءزعدقشش5فؤئفàفؤ╜فïدµحصفأكخدغ╝أعîلûïفéشعـعéîعكçزفïـك╗èعîكجçµـ░ف░فç║فôعـعéîععâçعâتك╡░كةîعééµèسل£▓عـعéîعéï[ف«أكزشع«فجëفîû 5]عéعôعéîع»كçزفïـك╗èعîفجأعع«غ╕كêشع«µùحµ£شغ║║ع«قؤ«عسكدخعéîعéïµ£فêإع«µراغ╝أعذعزعéè[54][30][W 11]عµùحµ£شفف£░عدغ╣ùفêكçزفïـك╗èعîكذêق¤╗عـعéîعéïعéêععسعزعéï[55][56][57]عé

- 4µ£êغ╕ïµùش[58]ععôعéîعéْكخïعاµث«µê┐لبعذµحبفحفجزلâعîكçزفïـك╗èع«كث╜غ╜£عéْµ▒║µعùعف«الأؤع«كث╜لبع»ف▒▒ق╛╜كآفجسعسغ╛إلب╝عآعéï[51]عé

- 4µ£êعغ╕ëغ║ـفّëµ£ف║ùعîعâتعâ╝عé┐عâ╝فـغ╝أعسµ│ذµûçعùعخععاعâـعâرعâ│عé╣كث╜ع«فـق¤ذك╗èي╝êعé»عâشعâةعâ│عâêي╝ëعîفê░قإعùعفîف║ùع»عإعéîعéْفـفôلàل¤عسغ╜┐ق¤ذعآعéï[43][6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«فـق¤ذكçزفïـك╗è[µ│ذ 17]ي╝ë

- 8µ£ê20µùحعµؤقاحق£îعدغ╣ùفêكçزفïـك╗èفûق╖بكخفëçي╝êق£îغ╗جقشش61ف╖ي╝ëعîفàشف╕âعـعéîعéï[6][W 9]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èفûق╖بكخفëç[ف«أكزشع«فجëفîû 6]ي╝ë

- 9µ£ê20µùحعغ║شلâ╜ع«غ║îغ║ـفـغ╝أعîعâêعâشعâëكْ╕µ░ùكçزفïـك╗èعéْµ¤╣لبعùعاك╗èغ╕ةعéْق¤ذععخغ╣ùفêكçزفïـك╗èغ║ïµحصعéْفدïعéعéï[6][62][µ│ذ 18]عé

- 11µ£ê21µùحعغ║îغ║ـفـغ╝أ عسعéêعéïف╕éفàغ╣ùفêكçزفïـك╗èع«فû╢µحصعîكزف»عـعéîعéï[61][63]عéي╝êµùحµ£شµ£فêإع«غ╣ùفêكçزفïـك╗è[µ│ذ 19]ي╝ë

- 11µ£êعفîك╝زفـغ╝أعîكçزفïـك╗èلâذي╝êكçزفïـك╗èك▓رفث▓لâذي╝ëعéْكذصق╜«عùعكçزفïـك╗èف║âفّèعéْلؤّكزîعسفç║عآ[55][65][6][66]عé

- 12µ£êعµؤقاحق£îففجف▒ïف╕éعدكçزفïـك╗èقذعذعùعخ1ف░عéعاعéèف╣┤20فعéْكز▓عآµµةêعîفç║عـعéîعف»µ▒║عـعéîعéï[6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èقذ[ف«أكزشع«فجëفîû 7]ي╝ë

فؤ╜ق¤ثك╗èع«فدïع╛عéèي╝ê1904ف╣┤ي╜ئي╝ë

كçزفïـك╗èعîف║âعقاحعéëعéîعéïعéêععسعزعéïعسعجعéîعفؤ╜ق¤ثك╗èكث╜لبعéْف┐ùعآكàعîفف£░عسق╛عéîعéï[67]عéعùعïعùµùحµ£شع«ف╖حµحصµèكةôفàذغ╜ôع«µ£زقاعـعïعéëق¤ثµحصعذعùعخع«كçزفïـك╗èف╖حµحصعîقت║قسïعآعéïµإةغ╗╢ع»عôع«µآéµ£اعسع»عإعéعéعزعïعثعا[W 4]عéµشدق▒│عïعéëكçزفïـك╗èعéْµîعةف╕░عéïكàعاعةعééق╛عéîعéïعîععèعإعéعùعلسءغ╛ةعدعéعéïعôعذعسفèبعêعخف┐àكخµدعééغ╕ف»كدثعدعéعéïعôعذعïعéëلزذكّثك╢ثفّ│ع«فجëف╜تععéëععسكâعêعéëعéîعخعèعéè[68]عغ╕èµ╡لأق┤أع«كàعاعةع«لôµح╜عذععف┤لإتعîفجدععµآéµ£اعبعثعا[µ│ذ 20]عé

- 1904ف╣┤ي╝êµءµ▓╗37ف╣┤ي╝ë

- 1905ف╣┤ي╝êµءµ▓╗38ف╣┤ي╝ë

عâعâرعââعé»ف╖ي╝êفآق£اع»1908ف╣┤ي╝ë

عâعâرعââعé»ف╖ي╝êفآق£اع»1908ف╣┤ي╝ë

- 2µ£ê5µùحعف║âف│╢ق£îع«µذزف╖إلدàظ¤ف»لâذلûôعدغ╣ùفêعâعé╣غ║ïµحصعîفدïع╛عéï[6][W 14][ف«أكزشع«فجëفîû 12]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâعé╣فû╢µحص[µ│ذ 23]ي╝ë

- 5µ£êعفجدلءزع«ف▓ةق¤░فـغ╝أعîعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسAعéْك╝╕فàحعآعéï[6][78]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâـعéرعâ╝عâëك╝╕فàحك╗è[ف«أكزشع«فجëفîû 8]ي╝ë

- 8µ£ê26µùحعµ£ëµبûف╖إف««فذغ╗كخزقïعîµشدف╖ئµص┤كذزعïعéëف╕░فؤ╜عéكخزقïعîعéجعé«عâزعé╣عدك│╝فàحعùعاعâـعâرعâ│عé╣ك╗èعîعâعâرعââعé»ف╖عع»فîف╣┤10µ£ê11µùحعسµ£ëµبûف╖إف««لé╕عسفê░قإعآعéï[79]عé

- 9µ£ê5µùحعµùحل£▓µêخغ║ëعîق╡éµêخعآعéïعéفجدلآ╕عسعèعّعéïµêخلùءعدف╛ùعاق╡îلذôعïعéëعلآ╕ك╗ع»كçزفïـك╗èع«ف┐àكخµدعéْكزكصءعùعµêخف╛îعسفà╖غ╜ôقأعزقب¤قر╢عéْل▓عéعéï[80]عé

- 10µ£ê12µùحعفذغ╗كخزقïعîعâـعâرعâ│عé╣ك╗èعâعâرعââعé»ف╖عسغ╣ùعثعخفéفàعآعéï[81][6]عéي╝êكçزفïـك╗èعسغ╣ùعثعخفéفàعùعافêإع«غ║ïغ╛ïي╝ë

- 10µ£ê26µùحعفب║ف╕éقحئµءق¤║فجدلأعéèعدعفجدلءزكçزفâك╗èغ╝أقج╛ع«كçزفïـك╗èعîل╛ف░كè│ي╝ê5µص│ي╝ëعéْك╜تععخµص╗غ║ةعـعؤعéï[6]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èعسعéêعéïµص╗غ║ةغ║ïµـàي╝ë

- 1906ف╣┤ي╝êµءµ▓╗39ف╣┤ي╝ë

- 1907ف╣┤ي╝êµءµ▓╗40ف╣┤ي╝ë

عé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝ê1907ف╣┤12µ£êي╝ë

عé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝ê1907ف╣┤12µ£êي╝ë

- 2µ£êعكصخكخûف║ (فàفïآق£)عîكçزفïـك╗èفûق╖بكخفëçعéْفê╢ف«أعآعéï[W 16]عé

- كçزف«╢ق¤ذكçزفïـك╗èعéْفàشلôعدلïك╗تعآعéïعسع»فàكذ▒عîف┐àكخعذعزعéèعغ╕ëغ║ـلèكةîقج╛لـ╖غ╕ëغ║ـلسءغ┐إع«لïك╗تµëïعéْفïآعéعخععاµ╕ةك╛║ف«êك▓ئعîفàكذ▒فûف╛ùقشش1ف╖عذعزعéïعé

- عâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêع«كثàقإعîق╛رفïآعحعّعéëعéîعقآ╗لî▓قـزف╖عî1عع»µءµ▓╗ف▒ïعسفë▓عéèف╜ôعخعéëعéîعéï[84][µ│ذ 25]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêي╝ë

- 4µ£êعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعîعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسNعéْ20ف░ك╝╕فàحعùععîعةعرعéèف╖عع«فعéْغ╗ءعّعخك▓رفث▓عéْلûïفدïعآعéï[83][78][µ│ذ 26]عé

- 7µ£ê6µùحععéجعé«عâزعé╣قـآفصخغ╕صع«فجدفëفû£غ╕âي╝êف╛îع«فû£غ╕âلâي╝ëعîعâûعâسعââعé»عâرعâ│عé║عدلûïفéشعـعéîعاقشش1فؤئكçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣عسفç║فب┤عùععإع«غ╕صع«عâتعâ│عé┐عé«عâحعâ╝عâ╗عéسعââعâùعâ╗عâشعâ╝عé╣ي╝êMontagu Cupي╝ëعد2غ╜عسفàحك│ئعآعéïي╝êك╗èغ╕ةع»عâـعéثعéتعââعâêي╝ë[W 17]عé

- 9µ£êععé┐عé»عâزعâ╝ف╖ي╝êكث╜لبع»µإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëي╝ëع«قشش1ف╖ك╗èعîµخéعصف«îµêعùعµ£ëµبûف╖إف««فذغ╗كخزقïعسعéêعéïكرخغ╣ùعîكةîعéعéîععإع«ف╛îعفîك╗èع»قë╣فêحعزفةùكثàعéفàكثàعéْµû╜عـعéîعاغ╕èعد11µ£êµ£سعسكخزقïعسقî«غ╕èعـعéîعا[79][W 18][ف«أكزشع«فجëفîû 8]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗è[µ│ذ 27][ف«أكزشع«فجëفîû 13]ي╝ë

- قدïعلسءف│░كص▓فëع«µفّعسعéêعéèعغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛عîعâـعéرعâ╝عâëك╗èع«ك╝╕فàحك▓رفث▓µحصعéْفدïعéعéï[16][61]عé

- 1908ف╣┤ي╝êµءµ▓╗41ف╣┤ي╝ë

- 2µ£êعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عîك│╝فàحعùعاعâـعâرعâ│عé╣كث╜ع«عâعâ╝عâبك╗ق¤ذعâêعâرعââعé»2ف░عîفê░قإعùع2µ£ê18µùحعسµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعدكرخلïك╗تعîكةîعéعéîعéï[48]عéي╝êµùحµ£شعسفêإعéعخµîعةك╛╝ع╛عéîعاك╗ق¤ذكçزفïـك╗èي╝ë

- عôع«ك╗èغ╕ةع»µ║µ┤▓ع«كْلçعéْµâ│ف«أعùعخق┐ْف┐ùلçلîشفà╡فب┤ي╝êفâكّëق£îي╝ëعسلïع│ك╛╝ع╛عéîعخكرخك╡░عéْق╣░عéèك┐¤عùعاف╛îعفîف╣┤7µ£êعïعéë8µ£êعسعïعّعخµإ▒غ║شعذلإْµث«عéْكçزك╡░عùعخف╛ف╛رعآعéïلبف╛عéْكةîع[90][80]عé

- 5µ£ê30µùحععâïعâحعâ╝عâذعâ╝عé»عâ╗عâّعâزعâشعâ╝عé╣ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعسفéفèبغ╕صع«عâëعâ╗عâçعéثعéزعâ│عâ╗عâûعâ╝عâêعâ│ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعذعâûعâشعé╖عéتعâ╗عé╕عâحعé╣عâêي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعîµذزµ╡£µ╕»عسفê░قإعùع6µ£ê10µùحعسع»فîعءععâêعâ╝عâئعé╣عâ╗عâـعâرعéجعâجعâ╝ي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعîفê░قإعآعéï[91]عéغ╕كةîع»µذزµ╡£عïعéëµإ▒µ╡╖لôق╡îق¤▒عدغ║شلâ╜عسفّعïعثعاف╛îعµـخك│µ╕»ع╛عدك╡░كةîعآعéï[91][W 19][µ│ذ 28]عé

- 8µ£ê1µùحعµ£ëµبûف╖إف««فذغ╗كخزقïعéْفàêلبصعسعµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعïعéëقسïف╖إع╛عد10ف░ع«كçزفïـك╗èعîفéفèبعآعéïلبغ╣ùعéèغ╝أعîفéشعـعéîعéï[µ│ذ 29]عéقأçµùعîفéفèبعùعاعذعععôعذعééعéعثعخعôع«فç║µإحغ║ïع»µû░كئعزعرعدفجدععفب▒عءعéëعéîعخكçزفïـك╗èع╕ع«لûتف┐âعîلسءع╛عéèعك▓ةلûحق│╗ع«µ£ëفèؤغ╝µحصعسعéêعéïكçزفïـك╗èك╝╕فàحع╕ع«فéفàحعéْغ┐âعآعزعرع«ف╜▒لا┐عéْغ╕عêعéï[69]عé

- 12µ£ê15µùحعلôغ┐ةق£عîلâ╡غ╛┐لôلعسكçزفïـك╗èعéْفêإعéعخق¤ذععéï[W 20]عéµإ▒غ║شغ╕صفج«لâ╡غ╛┐ف▒عذµإ▒غ║شف╕éفàع«فêف«جعذع«لûôع«لôلعسق¤ذععéëعéîعéï[W 20]عé

- µآéµ£اغ╕µءعµإ▒غ║شµ┤▓ف┤فاïقسïف£░عدµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëع«عé┐عé»عâزعâ╝ف╖عذغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛ع«عâـعéرعâ╝عâëك╗èعîµدكâ╜µ»¤ك╝âعéْقؤ«قأعذعùعاقس╢ك╡░عéْكةîعععé┐عé»عâزعâ╝ف╖عîغ╕èفؤئعéï[93]عéعôع«ق╡µئ£عكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسكخïفêçعéèعéْعجعّعاغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛ع»ف£ذف║سعéْ2ف╣┤ع╗عرعïعّعخفث▓عéèفêçعéè[68]ععâـعéرعâ╝عâëع«ك╝╕فàحك▓رفث▓µذرعéْµëﵤ╛عآ[93]عé

- 1909ف╣┤ي╝êµءµ▓╗42ف╣┤ي╝ë

- 3µ£êعغ╕ëفà▒فêك│çغ╝أقج╛عîعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسTي╝êTفئïعâـعéرعâ╝عâëي╝ëع«ك╝╕فàحك▓رفث▓عéْفدïعéعéïعééع«ع«[6][94]عع╗عرعزععâـعéرعâ╝عâëك╗èع«ك╝╕فàحك▓رفث▓عïعéëµëïعéْف╝ـع[78]عé

- 4µ£êعفؤ╜µ£سف╖1ف╖ك╗èي╝êكث╜لبع»ف▒▒ق¤░لëف╖حµëي╝ëعîف«îµêعآعéï[89][95]عéي╝êفêإع«ق┤¤فؤ╜ق¤ثعéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗è[µ│ذ 30]ي╝ë

- 9µ£êعفجدلءزعدف│╢µ┤حµحتك¤╡عî4عé╡عéجعé»عâس400 ccع«عéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│عذعإع«ك╗èغ╜ôعéْكث╜غ╜£عùععéزعâ╝عâêعâعéجي╝êNSف╖ي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéï[W 21]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«غ║îك╝زكçزفïـك╗è[µ│ذ 31]ي╝ë

- 11µ£êعفجدفëفû£غ╕âي╝êف╛îع«فû£غ╕âلâي╝ëعîفجدµùحµ£شكçزفïـك╗èكث╜لبفêك│çغ╝أقج╛عéْكذصقسïعآعéï[6]عé

- µ£سعكصخكخûف║عîµإ▒غ║شف║£فàع«قآ╗لî▓كçزفïـك╗èعéْع╛عذعéعاعâزعé╣عâêعéْغ╜£µêعآعéï[97]عé

- 1910ف╣┤ي╝êµءµ▓╗43ف╣┤ي╝ë

- 8µ£êععîفجدµùحµ£شكçزفïـك╗èكث╜لبفêك│çغ╝أقج╛ععîعîµùحµ£شكçزفïـك╗èفêك│çغ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[6]عé

- 12µ£ê20µùحعف╕إفؤ╜عâؤعâعâسي╝êµإ▒غ║شي╝ëعدµùحµ£شكçزفïـك╗èف╢µح╜لâذي╝êNACي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[61][6]عé

- µآéµ£اغ╕µءعفëق¤░ق£افجزلâعîفëق¤░فـف║ùعéْكذصقسïعùعفîµآéعسعîكçزفïـك╗èلïك╗تµëïغ┐«µèµëععذععفع«لïك╗تµëïلجèµêµëعéْفë╡قسïعآعéï[98]عéي╝êµùحµ£شµ£فêإع«لïك╗تµëïلجèµêق╡ق╣¤ي╝ë

µشدف╖ئك╗èع«µآéغ╗ثي╝ê1911ف╣┤ي╜ئي╝ë

فزق╛عزµشدف╖ئك╗èع»كçزفïـك╗èع«غ╕╗كخلةدف«تعدعéعéïغ╕èµ╡لأق┤أع«كàعاعةعسفح╜ع╛عéîعغ╕╗µ╡ع«ف£░غ╜عéْفبعéعéïعéقأçف«جعéف«ءفàشف║عدعééكçزفïـك╗èعîفêرق¤ذعـعéîفدïعéععé┐عé»عé╖عâ╝غ║ïµحصعéْفدïعéعéïكàعاعةعééق╛عéîفدïعéعéïعéقششغ╕µشةغ╕ûقـîفجدµêخي╝ê1914ف╣┤ - 1918ف╣┤ي╝ëعéْكâîµآ»عسك╗ق¤ذعذعùعخع«قب¤قر╢عééفà╖غ╜ôµدعéْف╕»ع│علآ╕ك╗غ╕╗ف░عدف«الذôقأعسك╗èغ╕ةعîغ╜£عéëعéîعéïعéêععسعزعéïعéµ░ّلûôعسعèععخعééفف£░عدفؤ╜ق¤ثع«غ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبعîكرخع┐عéëعéîعéïعééع«ع«كرخغ╜£ع«فااعéْفç║عéïقëرع»عزععق▒│فؤ╜عïعéëك╝╕فàحعـعéîفدïعéعاعâـعéرعâ╝عâëعâ╗عâتعâçعâسTع»ف╛عàعسفïتفèؤعéْµïةفجدعùفدïعéعéïعé

- 1911ف╣┤ي╝êµءµ▓╗44ف╣┤ي╝ë

عâئعâ╝عé╣لثؤكةîفثسع«لثؤكةîµراعذفجدفëفû£غ╕âلâع«كçزفïـك╗èع«قس╢غ║ëي╝ê1911ف╣┤5µ£êي╝ë

عâئعâ╝عé╣لثؤكةîفثسع«لثؤكةîµراعذفجدفëفû£غ╕âلâع«كçزفïـك╗èع«قس╢غ║ëي╝ê1911ف╣┤5µ£êي╝ë

- 1912ف╣┤ي╝êµءµ▓╗45ف╣┤ي╝فجدµصثفàâف╣┤ي╝ë

- 1913ف╣┤ي╝êفجدµصث2ف╣┤ي╝ë

- 1914ف╣┤ي╝êفجدµصث3ف╣┤ي╝ë

- 3µ£ê10µùحعµإ▒غ║شµ╡╖غ╕èغ┐إلآ║عîكçزفïـك╗èغ┐إلآ║ع«فûµë▒ععéْلûïفدïعآعéï[123][W 29]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èغ┐إلآ║ي╝ë

- 3µ£ê20µùحعïعéë7µ£ê31µùحعسعïعّعخغ╕èلçفàشف£ْعدµإ▒غ║شفجدµصثفأكخدغ╝أعîلûïفéشعـعéîعéïعéف┐سل▓قج╛كçزفâك╗èف╖حفب┤ع«عâعââعâêكçزفïـك╗èي╝êلأقد░عîDATف╖ععîك▒فàف╖ع[µ│ذ 38]ي╝ëعزعرعîفç║فôعـعéîعéïعé

- غ╕ëغ║ـقëرق¤ثعîكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسكخïفêçعéèعéْعجعّعخµëïعéْف╝ـععفîقج╛قج╛فôةع«µتقشلـ╖فجزلâعسع╗ع╝قةفاعدغ║ïµحصكص▓µ╕ةعآعéï[125][W 30][µ│ذ 39]عéق┐îف╣┤5µ£êعµتقشع»µإ▒غ║شµùحµ»¤ك░╖عدµتقشفـغ╝أي╝êف╛îع«عâجعâèعé╗ي╝ëعéْفë╡µحصعùعك▓╕عéشعâشعâ╝عé╕µحصعéْفدïعéعéï[W 30]عé

- 7µ£êعقششغ╕µشةغ╕ûقـîفجدµêخعîفïâقآ║عùعاعôعذعدعµùحµ£شعدع»كçزفïـك╗èع«ك╝╕فàحعîµصتع╛عéïعéغ╕µû╣عفجدµêخµآ»µ░ùعسعéêعéèعîµêلçّععذفّ╝ع░عéîعéïغ┐ف»îك▒زعîفتùعêعاعôعذعدق┐îف╣┤عïعéëع»ف£ذف║سع«ك╗èعîلثؤع╢عéêععسفث▓عéîعéïعéêععسعزعéèعك╗èع»فôكûعذعزعéï[W 31][µ│ذ 40]عé

- 9µ£êعلإْف│╢µ¤╗قـحعéْقؤ«قأعذعùعاµêخلùءي╝êلإْف│╢ع«µêخعي╝ëعسفàêقسïعةعغ╕èلآ╕لâذلأèع«ك╗ل£قëرك│çك╝╕لق¤ذعذعùعخعµùحµ£شع«ك╗لأèعدع»فêإعéعخك╗ق¤ذعâêعâرعââعé»عîف«اµêخعسµèـفàحعـعéîعéï[61][108][129][80]عé

- 1915ف╣┤ي╝êفجدµصث4ف╣┤ي╝ë

كçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░غ╝أي╝ê1915ف╣┤10µ£êي╝ë

كçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░غ╝أي╝ê1915ف╣┤10µ£êي╝ë

- 8µ£êعµءافصفïçع«ععéشعé╜عâزعâ│قآ║فïـµراكçزفïـك╗èعي╝êعâتعâ╝عé┐عâ╝لؤّكزîقج╛ي╝ëعîفêèكةîعـعéîعéï[130][W 32]عé

- 10µ£ê16µùحعâ╗17µùحعµإ▒غ║شقؤ«ل╗ْقس╢لخشفب┤عدµإ▒غ║شكçزفïـك╗èفèكçزفïـكçزك╗تك╗èقس╢µèغ╝أي╝êكçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░غ╝أي╝ëعîلûïفéشعـعéîعéï[130][101]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كêêكةîعذعùعخع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعâشعâ╝عé╣[µ│ذ 41]ي╝ë

- 11µ£ê10µùحعغ║شلâ╜ف╛ةµëعسعèععخفجرقأçفءëغ╗ع«ف│غ╜ع«قج╝عîكةîعéعéîعéïعéفéفêùعآعéïففؤ╜µ¤┐ف║£لسءف«ءق¤ذع«لسءق┤أغ╣ùق¤ذك╗èعéف│غ╜ف╝ع«عâّعâشعâ╝عâëعéْكص╖كةؤعآعéïعاعéع«كçزفïـك╗èعîفجدلçعسف┐àكخعذعزعéèعق¤ذقسïعخعéëعéîعéï[131][132]عé

- 1916ف╣┤ي╝êفجدµصث5ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعµإ▒غ║شف║£ع«قآ║فïـµراف¤غ╝أعسكçزفïـك╗èلïك╗تµëïلجèµêلâذعîكذصقسïعـعéîعلïك╗تµëïع«لجèµêعîفدïع╛عéï[130]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èµـآق┐ْµë[µ│ذ 42]ي╝ë

- 3µ£êعïعéë8µ£êعسعïعّعخلçّفصفûغ╕ع«عكçزفïـك╗èفصخµـآµêµؤ╕عي╝êقآ║فïـµراف¤غ╝أي╝ëعîفàذ7ف╖عدقآ║كةîعـعéîععâآعé╣عâêعé╗عâرعâ╝عذعزعéï[130][W 33]عé

- 8µ£êعقاتلçفûغ╕عîعéتعâصعâ╝ف╖عéْف«îµêعـعؤعéï[W 34]عéعôع«ك╗èغ╕ةع»فîµآéغ╗ثع«غ╗ûع«ك╗èغ╕ةعذقـ░عزعéèلـ╖عµ«ïعéèع2025ف╣┤ق╛ف£ذعééµ£فجع«فؤ╜ق¤ثك╗èغ╕ةعذعùعخق╛فصءعùعخععéïعé

- µآéµ£اغ╕µءعفجدلءزعدغ╕صف│╢فـغ╝أعîعâجعâئعâ╝عé┐ف╖عéْكث╜غ╜£عآعéï[133][µ│ذ 43]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زي╝ë

- 1917ف╣┤ي╝êفجدµصث6ف╣┤ي╝ë

- 1918ف╣┤ي╝êفجدµصث7ف╣┤ي╝ë

غ╕ëك▒عâ╗Aفئïع«كرخغ╜£ك╗èي╝ê1917ف╣┤ي╝ë

غ╕ëك▒عâ╗Aفئïع«كرخغ╜£ك╗èي╝ê1917ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعكصخكخûف║عîغ║جلأفûق╖بعéèع«ف░éفïآفôةعéْكذصعّع6ف░ع«عéزعâ╝عâêعâعéجعسعéêعéïفûق╖بعéèعéْفدïعéعéïي╝êلأقد░عîك╡جعâعéجعي╝ë[W 40]عé

- 3µ£ê23µùحعك╗ق¤ذكçزفïـك╗èكث£فèرµ│ـعîفàشف╕âعـعéîع5µ£êعïعéëµû╜كةîعـعéîعéïعé

- 6µ£êعغ╕ëك▒لبكê╣قحئµê╕لبكê╣µëعذفجدلءزع«قآ║فïـµراكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«عâعéجعâعâف╖حµحصي╝ëعîفجدلءزقب▓فà╡ف╖حف╗بعïعéëµ░ّلûôكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µîçف░ف╖حفب┤عسµîçف«أعـعéîعلآ╕ك╗ق¤ذع«4عâêعâ│فê╢ف╝كçزفïـك▓ذك╗èي╝êقآ║فïـµراكث╜لبع»عôع«ك╗èغ╕ةع«ع┐ي╝ëعذ3عâêعâ│فê╢ف╝كçزفïـك▓ذك╗èع«كرخغ╜£عسقإµëïعآعéï[133][135]عéغ╕ëك▒لبكê╣ع»فîف╣┤غ╕صعسف«îµêعـعؤعéïعîعغ╗ûع«غ║ïµحصعéْفزفàêعـعؤعéïعاعéعكرخغ╜£ع«ع┐عدق╡éعéعéï[133]عé

- 8µ£êععîف┐سل▓قج╛كçزفâك╗èف╖حفب┤ععîكدثµـثعùععîµبزف╝غ╝أقج╛ف┐سل▓قج╛ععسµ¤╣ق╡عـعéîعéï[136][W 24]عé

- 10µ£ê17µùحعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عîك│╝فàحعùعاعâئعâ╝عé»IVµêخك╗èلؤîفئï1غ╕ةعîقحئµê╕µ╕»عسفê░قإعآعéïعéفîف╣┤11µ£ê4µùحعلإْف▒▒ق╖┤فà╡فب┤عدفàشلûïكرخلذôعîكةîعéعéîعéï[130]عéي╝êµùحµ£شعسفêإعéعخµîعةك╛╝ع╛عéîعاµêخك╗èي╝ë

- 11µ£ê11µùحعلثفêفؤ╜عذعâëعéجعâف╕إفؤ╜ع«لûôعدغ╝ّµêخف¤ف«أعîق╡ع░عéîعقششغ╕µشةغ╕ûقـîفجدµêخعîق╡éق╡عآعéïعé

- 11µ£êعغ╕ëك▒لبكê╣قحئµê╕لبكê╣µëعîغ╕ëك▒عâ╗Aفئïعéْف«îµêعـعؤعغ╕ëك▒فـغ║ïعذعééف¤فèؤعùعخ1920ف╣┤3µ£êعïعéëك▓رفث▓عآعéï[137][µ│ذ 46]عéي╝êµùحµ£شعسعèعّعéïفêإع«كخïك╛╝ع┐ق¤اق¤ثعسعéêعéïلçق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë

- 11µ£êعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëعîعéجعé«عâزعé╣ع«عéخعâ╝عé║عâشعâ╝عذعâرعéجعé╗عâ│عé╣µµ║عéْق╡ع│عكçزفïـك╗èكث╜لبعسل▓فç║عآعéïي╝êف╛îع«ععآعéئكçزفïـك╗èي╝ë[136][138][W 41]عé

- 12µ£ê1µùحعف╕إفؤ╜لآ╕ك╗عسكçزفïـك╗èلأèعîفë╡كذصعـعéîعéï[130]عé

- 12µ£êعفàفجûكêêµحصµبزف╝غ╝أقج╛عîكذصقسïعـعéîععâّعââعéسعâ╝عâëععé╖عâ£عâشعâ╝ععâأعâ╝عé╕عزعرع«ك╝╕فàحك╗èع«µ£êك│خك▓رفث▓عéْفدïعéعéï[139]عéي╝êµùحµ£شفêإع«كçزفïـك╗èع«µ£êك│خك▓رفث▓ي╝ë

- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤لبكê╣µëفà╡ف║سف╖حفب┤عîعâêعâرعââعé»ع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[W 42]عé

- 1919ف╣┤ي╝êفجدµصث8ف╣┤ي╝ë

- 1µ£ê11µùحعفàفïآق£غ╗جعذعùعخكçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جي╝êكçزفïـك╗èفûق╖بكخفëçي╝ëعîفàشف╕âعـعéîع2µ£ê15µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[130]عéفîµ│ـعسعéêعéèكçزفïـك╗èعسعجععخع«فûعéèµ▒║عéعîµùحµ£شفàذفؤ╜عدق╡▒غ╕عـعéîعفف║£ق£îع«µùتفصءع«فûق╖بكخفëçع»ف╗âµصتعـعéîعكçزµ▓╗غ╜ôعسف┐£عءعاق┤░فëçع»µû░عاعسفê╢ف«أعـعéîعéï[136]عé

- عإعéîع╛عدفلôف║£ق£îع«كخفëçغ╕صعدعîكçزفïـك╗èععذعîكçزفâك╗èععدغ╕ق╡▒غ╕عبعثعاكةذكذءعéْعîكçزفïـك╗èععسق╡▒غ╕عآعéï[µ│ذ 47]ععâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêع«كثàقإعéْفàذفؤ╜قأعسق╛رفïآعحعّعéïععزعرع«ق╡▒غ╕فîûعîفؤ│عéëعéîعéï[130]عé

TGE-Aفئïعâêعâرعââعé»ي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë

TGE-Aفئïعâêعâرعââعé»ي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë

- 1920ف╣┤ي╝êفجدµصث9ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعµإ▒غ║شف╕éكةùكçزفïـك╗èعîعâعé╣عéشعâ╝عâسي╝êفرخغ║║ك╗èµîي╝ëعéْµةق¤ذعآعéï[76][µ│ذ 49]عéي╝êµùحµ£شفêإع«فح│µدع«عâعé╣ك╗èµîي╝ë

- 2µ£êععîµتقشفـغ╝أععîعîµتقشكçزفïـك╗èععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعéعé╖عâ£عâشعâ╝عéْع»عءعéعذعآعéïغ╣ùق¤ذك╗èع«لâذفôعéْك╝╕فàحعùعف░كخµذةعزعîعéëعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْكةîععéêععسعزعéï[145]عé

- 3µ£êعغ╕ûقـîفجدµêخعîق╡éعéعثعخ1ف╣┤غ╗حغ╕èق╡îلعùعâذعâ╝عâصعââعâّفêùف╝╖عîف╕éفب┤عسف╛رف╕░عéْفدïعéعاعôعذعدµùحµ£شعدع»لفë░ق¤اق¤ثعéْفافؤبعذعآعéïµµàîعîفدïع╛عéïي╝êµêخف╛îµµàîي╝ëعéعôع«غ╕µ│ع»لـ╖µ£افîûعآعéïعôعذعسعزعéï[140]عé

- 11µ£êعµذزµ╡£ف╕éف╣│µ▓╝عسف╗║كذصعـعéîعاµرسµ┐▒كص╖كشذع«ف╣│µ▓╝ف╖حفب┤عîف«îµêعùعفîقج╛ع»عâآعâسعâêععé┐عéجعâجعزعرع«كث╜لبعéْفدïعéعéïعé

- 12µ£ê16µùحعلôك╖»فûق╖بغ╗جعîفàشف╕âعـعéîعق┐îف╣┤1µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 43][W 44]عéفîµ│ـعسعéêعéèµùحµ£شفàذفؤ╜ع«غ║جلأµ│ـكخعîق╡▒غ╕عـعéîعéïعé

- 1921ف╣┤ي╝êفجدµصث10ف╣┤ي╝ë

- 11µ£ê11µùحعïعéëق┐îف╣┤2µ£ê6µùحعسعïعّعخعâ»عé╖عâ│عâêعâ│غ╝أكص░عîكةîعéعéîعµ╡╖ك╗ع«ك╗ق╕«عîµ▒║ع╛عéïي╝êعâ»عé╖عâ│عâêعâ│µ╡╖ك╗ك╗ق╕«µإةق┤ي╝ëعéعإعéîعسغ╝┤عف╕إفؤ╜لآ╕ك╗ع«غ║êق«ùعééق╕«µ╕ؤعـعéîعكçزفïـك╗èغ╝أقج╛عسف»╛عآعéïلآ╕ك╗عïعéëع«قآ║µ│ذعîµ╕ؤعéï[140]عé

- µآéµ£اغ╕µءعك╜كزئعسكçزفïـك╗èعéْلةîµإعذعùعاµ╝¤قؤ«ي╝êعكçزفïـك╗èع«ف╕âفؤثعي╝ëعîق╛عéîعéï[146]عé

- 1922ف╣┤ي╝êفجدµصث11ف╣┤ي╝ë

µùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أي╝êق¤╗فâع»1923ف╣┤4µ£êع«قشش2فؤئفجدغ╝أي╝ë

µùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أي╝êق¤╗فâع»1923ف╣┤4µ£êع«قشش2فؤئفجدغ╝أي╝ë

- 3µ£êعïعéë7µ£êعسعïعّعخغ╕èلçفàشف£ْعدف╣│فْîكذءف┐╡µإ▒غ║شفأكخدغ╝أعîلûïفéشعـعéîعéïعéف┐سل▓قج╛ي╝êعâعââعâêعâ╗41فئïي╝ëعµإ▒غ║شقôخµû»لؤ╗µ░ùف╖حµحصي╝êTGEعâêعâرعââعé»ي╝ëعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëي╝êعéخعâ╝عé║عâشعâ╝غ╣ùق¤ذك╗èي╝ëعف«اق¤ذكçزفïـك╗èي╝êعé┤عâ╝عâعâبف╝غ╕ëك╝زغ╣ùق¤ذك╗èي╝ëعقآ╜µحèقج╛ي╝êعéتعâشعé╣ف╖ي╝ëعزعرµùحµ£شع«كçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛فقج╛عîكçزفïـك╗èعéْفç║فôعآعéïعé

- 8µ£êعµتقشكçزفïـك╗èعîف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعîعâجعâèعé╗ف╖عع«كرخغ╜£ك╗èعéْف«îµêعـعؤعéïعîعµةق«ùعîفûعéîعéïكخïلأعùعîقسïعاعزعïعثعاعاعéق¤اق¤ثع»µûصف┐╡عùعغ╗حلآعفîقج╛ع»ك╝╕فàحك▓رفث▓µحصعسف╛╣عآعéï[147]عé

- 10µ£êعكùجµ£شك╗µشةعéëعîµùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░ف╢µح╜لâذي╝êNARCي╝ëعéْكذصقسïعآعéï[148][5][W 17]عé

- 11µ£ê12µùحعµإ▒غ║شµ┤▓ف┤فاïقسïف£░عدفب▒قاحقج╛ي╝êف╛îع«فب▒قاحµû░كئقج╛ي╝ëع«غ╕╗فéشعدµùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أعîفêإلûïفéشعـعéîعéïي╝êقشش1فؤئكçزفïـك╗èفجدقس╢ك╡░ي╝ë[148][W 17]عé

- 12µ£êعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëعîعéخعâ╝عé║عâشعâ╝A9فئïع«فؤ╜ق¤ثفîûعسµêفèاعآعéï[149][W 41]عé

لûتµإ▒فجدل£çق╜ف╛îععâـعéرعâ╝عâëعذGMع«µùحµ£شل▓فç║ي╝ê1923ف╣┤ي╜ئي╝ë

لûتµإ▒فجدل£çق╜ي╝ê1923ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèععإعéîع╛عدك┤àµ▓تفôعذكخïعéëعéîعخععاكçزفïـك╗èع»عإع«ف«اق¤ذµدعéْف║âعكزكصءعـعéîعéïعéêععسعزعéï[76]عéعإع«فجëفîûعéْععةµùرعف»اقاحعùفـµراعéْكخïفç║عùعاعâـعéرعâ╝عâëع»µ£شµب╝قأعسµùحµ£شعسل▓فç║عùعخعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْفدïعéي╝ê1925ف╣┤ي╝ë[150]علàعéîعخµùحµ£شعسل▓فç║عùعاعé╝عâعâرعâسعâتعâ╝عé┐عâ╝عé║ي╝êGMي╝ëعذفà▒عسµùحµ£شعéْكêئف░عسك▓رفث▓فêµêخعéْق╣░عéèف║âعْعéïعéقآ╜µحèقج╛عîµùحµ£شع«فؤ╜µâàعسلرعùعاف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبعéْفدïعéعéïعزعرعفؤ╜فàعسعé鵣뵣ؤعزكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عîكé▓عةعجعجعéعثعاعîععإعéîعéëع«ف░كخµذةعزغ╝أقج╛ع»ق▒│فؤ╜ك╗èع«µحلاعزف░لبصعسعéêعثعخلدلعـعéî[W 4][µ│ذ 50]عك╗ق¤ذكçزفïـك╗èكث£فèرµ│ـي╝ê1918ف╣┤µû╜كةîي╝ëعسعéêعéïغ┐إكص╖عéْف╛ùعخععاغ╕لâذع«غ╝أقج╛عéْµ«ïعùعخµùحµ£شع«كçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»µ╢êµ╗àعùعخعععôعذعسعزعéïعé

- 1923ف╣┤ي╝êفجدµصث12ف╣┤ي╝ë

ففجزلâعâعé╣

ففجزلâعâعé╣

- 1924ف╣┤ي╝êفجدµصث13ف╣┤ي╝ë

عéزعâ╝عâêعâتف╖ي╝ê1924ف╣┤11µ£êي╝ë

عéزعâ╝عâêعâتف╖ي╝ê1924ف╣┤11µ£êي╝ë

- 1µ£êعµإ▒غ║شف╕éفû╢غ╣ùفêكçزفïـك╗èي╝êµإ▒غ║شف╕éفû╢عâعé╣عف╛îع«لâ╜فû╢عâعé╣ي╝ëعî11غ║║غ╣ùعéèع«TTفئïعâـعéرعâ╝عâëك╗èي╝êففجزلâعâعé╣ي╝ë44غ╕ةعدفû╢µحصعéْلûïفدïعآعéï[155][µ│ذ 52]عé

- 6µ£êعفجدلءزف╕éعد1ففإçغ╕ع«عé┐عé»عé╖عâ╝ي╝êلأقد░عîفعé┐عé»عي╝ëعîقآ╗فب┤عùععإع«ف╛îµـ░ف╣┤ع«لûôعسفàذفؤ╜عسف║âعîعثعخعع[76][µ│ذ 53]عé

- 7µ£ê24µùحعكصخكخûف║غ╗جعسعéêعéèكçزفïـك╗èلïك╗تµëïكرخلذôكخفëçعîفê╢ف«أعـعéîع8µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40]عéفîµ│ـعدف░▒µحصق¤ذع«لïك╗تفàكذ▒عîفî║فêحعـعéîعخفë╡كذصعـعéîعéïعé

- 11µ£êعقآ╜µحèقج╛عîعéزعâ╝عâêعâتف╖عéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شع«ق┤¤فؤ╜ق¤ثµèكةôعسعéêعéïفêإع«لçق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë

- 11µ£ê16µùحعفèبكùجلسءµءلخûقؤ╕عîعéزعâ╝عâêعâتف╖عسكرخغ╣ùعآعéï[156]عéي╝êق╛ك╖ع«فàلûثق╖قفجدكçثعîفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èعسغ╣ùك╗èعùعاµ£فêإع«غ╛ïي╝ë

- 1925ف╣┤ي╝êفجدµصث14ف╣┤ي╝ë

- 2µ£ê17µùحعµذزµ╡£عدµùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛عîكذصقسïعـعéîعéï[78][130]عéعâـعéرعâ╝عâëقج╛ع»عé╗عâ╝عâسعâ╗عâـعâشعé╢عâ╝فـغ╝أعذع«لûôعدق╡عéôعدععاµùحµ£شعسعèعّعéïق╖غ╗ثقف║ùفحّق┤عéْكدثµ╢êعآعéï[78]عéفîف╣┤3µ£êعïعéëµذزµ╡£ف╖حفب┤عدعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْلûïفدïعù[61]عµذزµ╡£µ╕ةعùع«µû░غ╛ةµب╝عéْكذصف«أعآعéï[130]عé

- 7µ£ê21µùحعف┐سل▓قج╛فàعسعîفêك│çغ╝أقج╛عâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أععîكذصقسïعـعéîعéï[144][W 24][µ│ذ 54]عé

- 8µ£ê21µùحعµùحق▒│µإ┐قةإفصعîµ£ذقéصكçزفïـك╗èعéْف«îµêعـعؤعµإ▒µ╡╖لôعدكرخلïك╗تعéْكةîع[157][130]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«µ£ذقéصكçزفïـك╗èي╝ë

- 11µ£êععéزعâ╝عâêعâتف╖عîغ╕èµ╡╖عسك╝╕فç║عـعéîعéïعéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعاكçزفïـك╗èع«ك╝╕فç║قشش1ف╖ي╝ë

- 12µ£êعµإ▒غ║شµ┤▓ف┤فاïقسïف£░عدلûïفéشعـعéîعافàذفؤ╜كçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أي╝êµùحµ£شكçزفïـك╗èقس╢ك╡░فجدغ╝أعâ╗قشش8فؤئفجدغ╝أي╝ëعسعâشعâ╝عé╣غ╗ـµدءع«عéزعâ╝عâêعâتف╖عîف¤»غ╕ع«فؤ╜ق¤ثك╗èعذعùعخفéµêخعùعغ║êل╕1غ╜عµ▒║فïإ2غ╜عذععق╡µئ£عéْµ«ïعآعé

- 1926ف╣┤ي╝êفجدµصث15ف╣┤ي╝µءصفْîفàâف╣┤ي╝ë

- 4µ£êعفجدلءزظ¤µإ▒غ║شلûôع«عâعâ│عé╣عâêعââعâùعâشعâ╝عé╣عîلûïفéشعـعéîعéï[158]عé

- 4µ£ê20µùحعفêك│çغ╝أقج╛عâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أعîغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëي╝êف╛îع«عé»عâ£عé┐ي╝ëعسعéêعثعخك▓╖فعـعéîعéï[144][µ│ذ 55]عé

- 6µ£ê29µùحعف┐سل▓قج╛عîكدثµـثعآعéï[159]عéكçزفïـك╗èع«كث╜لبعéْكسخعéععéîعزعµرïµ£شفتùµ▓╗لâع»عîعâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أعع«غ╗ثكةذقج╛فôةعذعùعخغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëعسقـآع╛عéï[144][µ│ذ 56]عé

- 9µ£ê2µùحعغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëفéءغ╕ïع«عîف«اق¤ذكçزفïـك╗èكث╜لبععîعîعâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعéفîµآéعسععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبع»عâعââعâêكçزفïـك╗èفـغ╝أعéْف╕ففêغ╜╡عآعéï[144][W 24]عé

- 1927ف╣┤ي╝êµءصفْî2ف╣┤ي╝ë

كرخكث╜غ╕ف╖µêخك╗èي╝ê1927ف╣┤ي╝ë

كرخكث╜غ╕ف╖µêخك╗èي╝ê1927ف╣┤ي╝ë

- 1928ف╣┤ي╝êµءصفْî3ف╣┤ي╝ë

- 2µ£êعµصîكêئغ╝عسكçزفïـك╗èعéْلةîµإعذعùعاµ╝¤قؤ«ي╝êعفعé┐عé»ع«µé▓فôعي╝ëعîق╛عéîعéï[146]عé

- 5µ£êعف╖إف┤لبكê╣µëع«فà╡ف║سف╖حفب┤عîفêلؤتقïشقسïعùععîف╖إف┤ك╗èك╝ؤععîكذصقسïعـعéîعéï[W 42]عé

- 11µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èع«لïك╝╕قؤثقإثµذرعîلôغ┐ةق£عïعéëلëلôق£قؤثقإثف▒عسقد╗ق«ةعـعéîعéïعôعذعîµ▒║ف«أعùع11µ£ê25µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40][W 52]عéق┐îف╣┤4µ£êعسلëلôق£قؤثقإثف▒عسلآ╕لïكز▓عîكذصق╜«عـعéîعéï[W 40]عé

- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤لèكةîعîكçزفïـك╗èµ£êك│خµëïف╜تفë▓ف╝ـعéْفدïعéعéï[61]عéي╝êµùحµ£شع«لçّكئµرالûتعسعéêعéïفêإع«كçزفïـك╗èفë▓ك│خي╝ë

- µآéµ£اغ╕µءععâـعâرعâ│عé╣عدلûïقآ║عـعéîعاµ£ذقéصكçزفïـك╗èق¤ذع«µ£ذقéصعéشعé╣قéëعéْعééعذعسµ╡àف╖إµذرفàسعîف«اق¤ذفîûعéْكةîعععîµ╡àف╖إف╝µ£ذقéصقôخµû»قآ║ق¤اقéëععذعùعخقë╣كذ▒عéْفûف╛ùعآعéï[161]عéعôعéîع»µùحµ£شعسعèعّعéïغ╗ثق¤ذقçâµûآكثàق╜«ع«ع»عùعéèعذعـعéîعéï[161]عé

- 1929ف╣┤ي╝êµءصفْî4ف╣┤ي╝ë

- µءحعقآ╜µحèقج╛عîكدثµـثعآعéï[162]عé

- 5µ£êعµإ▒غ║شقا│ف╖إف│╢لبكê╣µëع«كçزفïـك╗èلâذعîقïشقسïعùعقا│ف╖إف│╢كçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 41][µ│ذ 58]عé

- 6µ£êعقا│µ▓╣6قج╛عîف¤ف«أعسعéêعéèعéشعé╜عâزعâ│ع«فجغ╕èعْعéْقآ║كةذعùععإعéîعسفقآ║عùعاكçزفïـك╗èµحصقـîعîفجغ╕èعْفف»╛عéْµ▒║كص░عآعéïي╝êقششغ╕µشةعéشعé╜عâزعâ│غ║ëكص░ي╝ë[W 40]عé

- 6µ£êعµإ▒غ║شف╕éل║╣ق¤║فî║غ╕╕ع«فàعد6لأف╗║عخع«كçزك╡░ف╝قسïغ╜ôلدك╗èفب┤عîغ╕╕عâفàعéشعâرعâ╝عâéععîلûïµحصعآعéï[163][W 53][µ│ذ 59]عéي╝êµùحµ£شفêإع«قسïغ╜ôلدك╗èفب┤ي╝ë

- 8µ£êعكصخكخûف║عîفêإع«كçزفïـك╗èلïك╗تكرخلذôفب┤عéْµ┤▓ف┤عسكذصق╜«عآعéï[W 40]عé

- 9µ£ê4µùحلبâعق▒│فؤ╜عسقس»عéْقآ║عùعخغ╕ûقـîµµàîعîفدïع╛عéïعéµùحµ£شعدع»ق┐î1930ف╣┤عïعéë1931ف╣┤عسعïعّعخق╡îµ╕êف▒µراعسكخïكêئعéعéîعéïي╝êµءصفْîµµàîي╝ëعé

- 1930ف╣┤ي╝êµءصفْî5ف╣┤ي╝ë

لëلôق£فû╢عâعé╣ / TGE-MPفئïعâعé╣ي╝ê1930ف╣┤ي╝ë

عâعéجعâعâف╖ي╝ê1930ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعµùحµ£شعîلçّك╝╕فç║عéْكدثقخعآعéïي╝êلçّكدثقخي╝ëعéغ╕ûقـîµµàîعذفêعéعـعéèعµùحµ£شق╡îµ╕êع«غ╕µ│عسµïك╗èعîعïعïعéï[W 47]عé

- 2µ£êعفàفïآق£عîقةفàكذ▒عدلïك╗تعدععéïف░فئïكçزفïـك╗èع«كخµب╝ع«ف╝ـعغ╕èعْعéْكةîعع4عé╡عéجعé»عâسعéذعâ│عé╕عâ│ع»ق╖µْµ░ùلç500 عغ╗حغ╕ïع2عé╡عéجعé»عâسعéذعâ│عé╕عâ│ع»ق╖µْµ░ùلç350 عغ╗حغ╕ïع«ك╗èغ╕ةع╛عدع»قةفàكذ▒عدلïك╗تعدععéïعéêععسعزعéï[164]عéعôعéîعسعéêعéèف░فئïع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعéْكث╜لبعآعéïµرالïعîلسءع╛عéï[164]عé

- 4µ£ê9µùحعµùحµ£شك╢│كتïµبزف╝غ╝أقج╛عé┐عéجعâجلâذي╝êف╛îع«عâûعâزعâéعé╣عâêعâ│ي╝ëعîقشش1ف╖عâûعâزعâéعé╣عâêعâ│عé┐عéجعâجع«كث╜لبعسµêفèاعآعéï[W 47][W 54]عéي╝êق┤¤µùحµ£شك│çµ£شعسعéêعéïفêإع«كçزفïـك╗èق¤ذعé┐عéجعâجكث╜لبي╝ë

- 5µ£êعفـف╖حق£ع«كس«فـµرالûتعدعéعéïفؤ╜ق¤ثµî»كêêفد¤فôةغ╝أعîكçزفïـك╗èف╖حµحصقت║قسïµû╣قصûعéْقص¤ق¤│عآعéï[W 55]عéعإعéîعéْفùعّعخعففجف▒ïف╕éع«فجدف▓رفïçفجسف╕éلـ╖عîعîغ╕صغ║شعâçعâêعâصعéجعâêفîûµدïµâ│ععéْµف¤▒عآعéïعé

- 6µ£ê15µùحعفجأق¤░فحك¤╡عîعâئعâ│ف│╢TTعâشعâ╝عé╣ي╝êعé╕عâحعâïعéتTTعé»عâرعé╣ي╝ëعسفéµêخعآعéï[165][112][W 56]عéي╝êµùحµ£شغ║║عîفؤ╜فجûع«عéزعâ╝عâêعâعéجعâشعâ╝عé╣عسفéµêخعùعافêإع«غ╛ïي╝ë

- 10µ£êععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعîكرخغ╜£ك╗èعîعâعââعâêعé╜عâ│عي╝êDatsonي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéï[164]عé

- 12µ£êعفجدلءزع«قآ║فïـµراكث╜لبعîغ╕ëك╝زكçزفïـك╗èع«كث╜لبعسغ╣ùعéèفç║عùعكرخغ╜£ك╗èHAفئïعâعéجعâعâف╖عéْكث╜لبعآعéï[W 57]عé

- 12µ£ê20µùحعلëلôق£فû╢عذعùعخع»فêإعذعزعéïق£فû╢عâعé╣ك╖»ق╖أي╝êف╛îع«فؤ╜لëعâعé╣ي╝ëعîف▓ةف┤ظ¤فجأµ▓╗كخïلûôي╝êق┤57 kmي╝ëعدلûïلأعآعéï[164]عé

فؤ╜ق¤ثك╗èع«غ┐إكص╖ي╝ê1931ف╣┤ي╜ئي╝ë

عâـعéرعâ╝عâëعذGMع«ق╡قسïك╗èعسعéêعéïف»ةفبعîق╢أعغ╕صعµ║µ┤▓غ║ïفجëي╝ê1931ف╣┤ي╝ëعدك╗ق¤ذكçزفïـك╗èع«µ£ëق¤ذعـعîقت║كزعـعéîعاعôعذعدفؤ╜ق¤ثكçزفïـك╗èغ┐إكص╖ع«فïـععîل▓ع┐عكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصµ│ـع«فê╢ف«أي╝ê1936ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèعإعéîع╛عدلأقؤؤعéْكزçعثعخععاق▒│فؤ╜ك╗èع»µùحµ£شفؤ╜فàعïعéëµْلآجعـعéîعخعععôعذعسعزعéï[W 58]عé

- 1931ف╣┤ي╝êµءصفْî6ف╣┤ي╝ë

عâئعâعâف╖DAفئïي╝ê1931ف╣┤ي╝ë

عâئعâعâف╖DAفئïي╝ê1931ف╣┤ي╝ë

- 3µ£êعµùحµ£شك╢│كتïعé┐عéجعâجلâذعîقïشقسïعùعقخف▓ةق£îغ╣àقـآق▒│ف╕éعدعâûعâزعââعâéعé╣عâêعâ│عé┐عéجعâجµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«عâûعâزعâéعé╣عâêعâ│ي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[166][W 59][W 60]عé

- 4µ£ê1µùحعكçزفïـك╗èغ║جلأغ║ïµحصµ│ـعîفàشف╕âعـعéîع1933ف╣┤10µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40][µ│ذ 60]عé

- 6µ£ê29µùحعµرïµ£شفتùµ▓╗لâعîعâعââعâêكçزفïـك╗èع«كث╜لبµذرعéْغ╣àغ┐إق¤░لëف╖حµëعسكص▓µ╕ةعùععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعéْلك╖عآعéï[144]عé

- 7µ£êعف╖إق£اق¤░فْîµ▒زعîعâصعâ╝عâرعâ│عâëف╖عéْكرخغ╜£كث╜لبعآعéï[166][W 61]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«فëك╝زلدفïـكçزفïـك╗èي╝ë

- 9µ£êعµ║µ┤▓غ║ïفجëقآ║ق¤اعéف║âعغ╕صفؤ╜فجدلآ╕عدك╗لأèعéقëرك│çع«ك╝╕لعéْعآعéïعاعéعك╗ق¤ذكçزفïـك╗èع«لçكخµدعîلسءع╛عéï[167]عéع╛عاعµùحق▒│لûتغ┐éع»عôع«غ║ïغ╗╢عéْµراعسف╛عàعسµéزفîûعùعخعععé

- µ¤┐ف║£ع»ك╗ق¤ذكث£فèرµ│ـع«غ┐إكص╖غ╕ïعسعéعéï3قج╛عسفêفîي╝êفêغ╜╡ي╝ëعآعéïعéêعكخكسïعآعéï[W 62]عé

- 10µ£êعف░µإ╛كث╜غ╜£µëعîك╛▓كـق¤ذعâêعâرعé»عé┐عâ╝ع«كرخغ╜£قشش1ف╖µراعéْف«îµêعـعؤعéï[W 63][W 64]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«ك╛▓كـق¤ذعâêعâرعé»عé┐عâ╝ي╝ë

- 10µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصي╝êف╛îع«عâئعâعâي╝ëعîغ╕ëك╝زعâêعâرعââعé»ع«كث╜لبعéْفدïعéععâئعâعâف╖DAفئïعéْقآ║فث▓عآعéï[168][µ│ذ 61]عé

- غ╗حلآعµإ▒µ┤ïف╖حµحصي╝êعâئعâعâي╝ëعذقآ║فïـµراكث╜لبي╝êعâعéجعâعâي╝ëع»عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زع«فêلçعدف╕éفب┤عéْعâزعâ╝عâëعآعéïعôعذعسعزعéïعé

- 11µ£ê21µùحععâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعîل«ف╖إق╛رغ╗ïع«µê╕قـّلï│قëري╝êف╛îع«µùحقسïلçّف▒ئي╝ëع«فéءغ╕ïعسعزعéï[169][W 24]عé

- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤ك╗èك╝ؤعî1.5عâêعâ│عâêعâرعââعé»ع«كرخغ╜£ك╗èعéْف«îµêعـعؤعق┐î1932ف╣┤عسعîفàصق¤▓ف╖عع«فقد░عدعâêعâرعââعé»عذعâعé╣ع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[W 42]عé

- 1932ف╣┤ي╝êµءصفْî7ف╣┤ي╝ë

- 3µ£ê1µùحعµ║µ┤▓فؤ╜µêقسïعé

- 5µ£êعغ╕صغ║شعâçعâêعâصعéجعâêفîûµدïµâ│عسفا║عحعµؤقاحµآéكذêلؤ╗µراعفجدلأêلëف╖حµëي╝êف╛îع«عéزعâ╝عé»عâئي╝ëعµùحµ£شك╗èك╝îكث╜لبعف▓ةµ£شكçزك╗تك╗èكçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعك▒èق¤░ف╝ق╣¤µرا[µ│ذ 62]ع«5قج╛عîف¤فèؤعùعخكث╜لبعùعاكرخغ╜£ك╗è2ف░عîف«îµêعùععéتعâعé┐ف╖عذفّ╜فعـعéîعéï[W 55]عé

- 5µ£êعغ╕ëك▒لبكê╣قحئµê╕لبكê╣µëعîBD46فئïفجدفئïغ╣ùفêكçزفïـك╗èعéْف«îµêعـعؤعفîك╗èعéْعîع╡عإعععذفّ╜فعآعéï[170][W 65]عéق¤اق¤ثعîفدïع╛عثعافîك╗èع»غ╛إلب╝غ╕╗عدعéعéïلëلôق£عسق┤فàحعـعéîعق£فû╢عâعé╣عذعùعخق¤ذععéëعéîعéïعôعذعسعزعéï[170]عé

- µآéµ£اغ╕µءعف╖إق£اق¤░فْîµ▒زع«غ║ïµحصعéْف╝ـعق╢آععبفàكùجµصثغ╕عîعâصعâ╝عâرعâ│عâëف╖عذفîفئïع«ك╗èغ╕ةعéْعîع┐عأع╗ف╖ععذفغ╗ءعّعخقآ║فث▓عùعفîµآéعسغ║ïµحصفîûع«عاعéع«فç║ك│çكàعéْفïاعéï[171]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«فëك╝زلدفïـف╕éك▓رك╗èي╝ë

- 1933ف╣┤ي╝êµءصفْî8ف╣┤ي╝ë

µùحق¤ثكçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1933ف╣┤ي╝ë

µùحق¤ثكçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1933ف╣┤ي╝ë

- 3µ£ê27µùحعµùحµ£شعîفؤ╜لأؤلثقؤاعïعéëع«ك▒لعéْµصثف╝عسكةذµءعéµùحµ£شع»فؤ╜لأؤقأعسفصجقسïعéْµ╖▒عéعéïعéêععسعزعéèعكçزفïـك╗èع«قçâµûآقت║غ┐إعîفجدععزفـلةîعذعزعéèفدïعéعéï[167]عé

- 3µ£êعفـف╖حق£µذآµ║ûف╜تف╝كçزفïـك╗èي╝êعâêعâرعââعé»عذعâعé╣ي╝ëعîف«îµêعآعéï[W 41]عéق┐îف╣┤عكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ع»فîك╗èعéْعîععآعéئععذفّ╜فعآعéï[W 41][µ│ذ 63]عé

- 3µ£êعقا│ف╖إف│╢كçزفïـك╗èكث╜غ╜£µëعذعâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبعîفêغ╜╡عùعكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«ععآعéئكçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 41][µ│ذ 64]عé

- فîµ£êععâعââعâêكçزفïـك╗èع«كث╜لبµذرعéْفج▒عثعاµê╕قـّلï│قëرع»كçزفïـك╗èلâذعéْكذصقسïعùعµëïفàâعسµ«ïعـعéîعاعâعââعâêكçزفïـك╗èكث╜لبع«فجدلءزف╖حفب┤عدغ║ïµحصعéْق╢أعّعéï[171][W 24][W 66]عé

- 8µ£êعكçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جع«µ¤╣µصثعîفàشف╕âعـعéîعف░فئïكçزفïـك╗èع«فêلةئعîعدععéïي╝êفîف╣┤11µ£êµû╜كةîي╝ë[µ│ذ 65]عé

- 9µ£ê1µùحعك▒èق¤░كçزفïـق╣¤µراكث╜غ╜£µëعîكçزفïـك╗èكث╜لبعéْµ▒║ف«أعù[61]عكçزفïـك╗èلâذعéْكذصق╜«عآعéïي╝êف╛îع«عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èي╝ë[W 45][W 67][W 62][µ│ذ 66]عé

- 9µ£êعµê╕قـّلï│قëرعïعéëع«عïعصعخعïعéëع«غ╛إلب╝عسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êععآعéئي╝ëعîف┐£عءعكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عسعذعثعخغ╕كخعذعزعéïف░فئïك╗èعâعââعâêعé╡عâ│ع«كث╜لبµذرعîفàâع«كخزغ╝أقج╛عدعéعéïµê╕قـّلï│قëرعسفîف╣┤2µ£êعسلةعثعخقةفاعدكص▓µ╕ةعـعéîعéï[172][µ│ذ 67]عé

- 12µ£ê26µùحعµùحµ£شق¤ثµحصي╝êµùحق¤ثعé│عâ│عâعéدعâسعâ│ع«µîµبزغ╝أقج╛ي╝ëعذµê╕قـّلï│قëرع«فà▒فîفç║ك│çعسعéêعéèعكçزفïـك╗èكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êق┐îف╣┤عïعéëµùحق¤ثكçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 24][W 68][W 69]عé

- µآéµ£اغ╕µءعف╖إف┤ك╗èك╝ؤعîعîفàصق¤▓ف╖عغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبعéْفدïعéعلسءق┤أغ╣ùق¤ذك╗èعذعùعخف««ف«╢عزعرعسق┤فàحعآعéï[W 42]عé

- 1934ف╣┤ي╝êµءصفْî9ف╣┤ي╝ë

قصّµ│تف╖ي╝ê1934ف╣┤ي╝ë

قصّµ│تف╖ي╝ê1934ف╣┤ي╝ë

- 3µ£ê36µùحعµ║µ┤▓فؤ╜عدكçزفïـك╗èعéْكث╜لبعآعéï7قج╛ع«فà▒فîفç║ك│çعسعéêعéèفîفْîكçزفïـك╗èف╖حµحصعîكذصقسïعـعéîعéï[173]عé

- 4µ£êععîغ╕ëك▒لبكê╣عي╝êفêإغ╗ثي╝ëعîعîغ╕ëك▒لçف╖حµحصعي╝êفêإغ╗ثي╝ëعسقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعé

- 6µ£ê1µùحعµùحµ£شق¤ثµحصع«فàذلةفç║ك│çعسعزعثعاعôعذعسعéêعéèععîكçزفïـك╗èكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµùحق¤ثكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 24][W 68][W 69]عé

- 6µ£êعفـف╖حق£عîقôخµû»قآ║ق¤اقéëكذصق╜«فحذفè▒لçّغ║جغ╗ءكخفëçعéْفê╢ف«أعù[167]عغ╗ثق¤ذقçâµûآكçزفïـك╗èق¤ذع«عéشعé╣قآ║ق¤اقéë1فا║عسعجع300فعéْلآف║خعذعùعخفحذفè▒لçّعîغ║جغ╗ءعـعéîعéïعéêععسعزعéï[W 70]عé

- 8µ£ê10µùحععîكçزفïـك╗èف╖حµحصقت║قسïعسلûتعآعéïفق£ف¤كص░غ╝أععسعéêعéïقشش1فؤئع«غ╝أفêعîلûïفéشعـعéîعفـف╖حق£علآ╕ك╗ق£عµ╡╖ك╗ق£علëلôق£عفجدك¤╡ق£عفàفïآق£عك│çµ║ف▒عسعéêعéïكر▒عùفêععîµîعاعéîعéï[W 58][µ│ذ 68]عé

- 11µ£êعف╖إق£اق¤░فْîµ▒زع«غ║ïµحصعسµ▒╜ك╗èكث╜لبعذكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êععآعéئي╝ëعîفà▒فîفç║ك│çعùعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èكث╜لبعîكذصقسïعـعéîعقصّµ│تف╖ع«كث╜لبعéْفدïعéعéï[173][W 61]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«فëك╝زلدفïـلçك▓رك╗èي╝ë

- 1935ف╣┤ي╝êµءصفْî10ف╣┤ي╝ë

عâعââعâêعé╡عâ│عâ╗14فئïي╝ê1935ف╣┤ي╝ë

عâعââعâêعé╡عâ│عâ╗14فئïي╝ê1935ف╣┤ي╝ë

- 4µ£ê3µùحعفجزق¤░كçزفïـك╗èعسغ╕ëغ║ـقëرق¤ثع«ك│çµ£شعîفèبعéعéèعلسءلاµرالûتف╖حµحصي╝êف╛îع«عéزعéزعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïعé

- 4µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîµذزµ╡£ف╖حفب┤ع«µôµحصعéْلûïفدïعùعفîف╖حفب┤عسعèعّعéïعâعââعâêعé╡عâ│عâ╗14فئïع«ق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[174][W 68]عé

- 5µ£êعك▒èق¤░كçزفïـق╣¤µراكث╜غ╜£µëعîA1فئïكرخغ╜£غ╣ùق¤ذك╗èعذعéصعâثعâûعéزعâ╝عâعâ╝عâعé╣ع«عîعéصعé╜عé│عâ╝عâف╖ععéْف«îµêعـعؤعéï[174]عé

- 7µ£êعµùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëقج╛عîغ║ïµحصµïةفجدع«عاعéعµذزµ╡£ع«ق╡قسïف╖حفب┤ع«µïةف╝╡عéْفؤ│عéïع╣عق¤ذف£░ك▓╖فعسفïـع[174]عéعôعéîع»فـف╖حق£عذلآ╕ك╗ق£ع«كصخµêْعéْµïؤععق▒│فؤ╜ك│çµ£شع«كçزفïـك╗èق╡قسïعéْفê╢لآعآعéïµû╣فّعسفïـعفïـµراعéْµùحµ£شµ¤┐ف║£عسغ╕عêعéï[174]عé

- 11µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصقحئµê╕لبكê╣µëعîع╡عإععâ╗B46فئïعâعé╣عéْف«îµêعـعؤعéï[174][W 65]عéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعافêإع«عâçعéثعâ╝عé╝عâسعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëعâعé╣ي╝ë

- 1936ف╣┤ي╝êµءصفْî11ف╣┤ي╝ë

عâêعâذعâعâ╗AAفئïغ╣ùق¤ذك╗èي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë

عâêعâذعâعâ╗AAفئïغ╣ùق¤ذك╗èي╝êعâشعâùعâزعéسي╝ë

µêخµآéق╡▒فê╢µ£اي╝ê1937ف╣┤ي╜ئي╝ë

µùحغ╕صµêخغ║ëع«لûïµêخي╝ê1937ف╣┤ي╝ëعذµùحµ£شع╕ع«فؤ╜لأؤقأعزك▓┐µءôفê╢لآع«فدïع╛عéèعسعéêعéèµ░ّلûôع«كçزفïـك╗èع«كث╜لبع»ك╗ق¤ذعسفê╢لآعـعéîعéïعéفجزف╣│µ┤ïµêخغ║ëي╝ê1941ف╣┤ - 1945ف╣┤ي╝ëعéْكâîµآ»عسغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبع»1938ف╣┤عïعéëµêخف╛îع«1949ف╣┤عسعïعّعخµùحµ£شµ¤┐ف║£عذGHQعسعéêعéï2ف║خع«قخµصتفّ╜غ╗جعéْفùعّعلـ╖عف│عùعµأùل╗ْµآéغ╗ث[176]عéْلعéïعôعذعذعزعéïعéقçâµûآق╡▒فê╢عسعéêعéèعéشعé╜عâزعâ│كçزفïـك╗èع»غ╗ثق¤ذقçâµûآك╗èعسق╜«عµؤعêعéëعéîعخعععé

- 1937ف╣┤ي╝êµءصفْî12ف╣┤ي╝ë

عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1937ف╣┤ي╝ë

عâêعâذعé┐كçزفïـك╗èع«فë╡µحصي╝ê1937ف╣┤ي╝ë

- 4µ£êعµ«قآ║µ▓╣فèعéتعâسعé│عâ╝عâسµ╖╖ق¤ذµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعµ«قآ║µ▓╣قذي╝êعéشعé╜عâزعâ│قذي╝ëعîفë╡كذصعـعéîعéïعé

- 4µ£ê9µùحعكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عذµإ▒غ║شقôخµû»لؤ╗µ░ùف╖حµحصعîفêغ╜╡عùعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èف╖حµحصي╝êف╛îع«ععآعéئكçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 51]عéعôعéîعسعéêعéèك╗ق¤ذكçزفïـك╗èكث£فèرµ│ـع«غ┐إكص╖غ╕ïعسعéعثعا3قج╛ع«ق╡▒فêعîف«îغ║عùعك╗ق¤ذك╗èغ╕ةع«فè╣قçقأعزق¤اق¤ثغ╜ôفê╢عîµـ┤ععé

- 7µ£êعµùحغ╕صµêخغ║ëلûïµêخعéغ╗حلآعفاµإµûآع«غ╕ك╢│ع«غ╕صعدك╗ق¤ذعâêعâرعââعé»ع«كث╜لبعîµ£فزفàêعـعéîعغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبع»فؤ░لؤثعذعزعéï[176]عé

- 7µ£êعµ£ذقéصقôخµû»قآ║ق¤اكثàق╜«فحذفè▒كخفëçعîفàشف╕âعـعéîعµ£ذقéصكçزفïـك╗èعîكأفàëعéْµ╡┤ع│عéïعéêععسعزعéï[167][W 70]عé

- 8µ£ê28µùحعك▒èق¤░كçزفïـق╣¤µراكث╜غ╜£µëع«كçزفïـك╗èلâذعîفêلؤتقïشقسïعùععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êعâêعâذعé┐كçزف╖حي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 74]عé

- 10µ£ê5µùحعق▒│فؤ╜ع«عâـعâرعâ│عé»عâزعâ│عâ╗عâسعâ╝عé║عâآعâسعâêفجدق╡▒لبءعîلأ¤لؤتµ╝¤كزشعéْكةîعي╝êABCDفîàفؤ▓ق╢▓µدïق»ëع«فدïع╛عéèي╝ëعé

- 11µ£êعقشش1µشةقا│µ▓╣µ╢êك▓╗كخفê╢عîف«اµû╜عـعéîعéï[W 40]عé

- 1938ف╣┤ي╝êµءصفْî13ف╣┤ي╝ë

µإ▒غ║شف╕éع«µ£ذقéصعâعé╣ي╝ê1937ف╣┤ي╝ë

µإ▒غ║شف╕éع«µ£ذقéصعâعé╣ي╝ê1937ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعµإ▒غ║شف╕éفû╢عâعé╣عîµ£ذقéصعâعé╣عéْµةق¤ذعùع4ف░عéْف░فàحعآعéï[177]عéعإع«ف╛îعغ╜┐ق¤ذف░µـ░عîµحلاعسµïةفجدعـعéîع1941ف╣┤ع«لûïµêخµآéقé╣عدف╕éعâعé╣عîغ┐إµ£ëعآعéïعâعé╣فàذ1,981ف░غ╕ص1,516ف░ي╝ê76.5%ي╝ëعîµ£ذقéصك╗èعذعزعéèع1945ف╣┤ع«ق╡éµêخµآéعسع»فàذ960ف░غ╕ص841ف░ي╝ê87.6%ي╝ëعîµ£ذقéصك╗èعذعزعéï[177]عé

- 4µ£ê1µùحعفؤ╜ف«╢ق╖فïـفôةµ│ـعîفàشف╕âعـعéîع5µ£ê5µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïي╝ê1946ف╣┤4µ£êعسف╗âµصتي╝ëعéعôعéîعسعéêعéèµùحµ£شفؤ╜فàع»µêخµآéغ╜ôفê╢عسقد╗كةîعùعخعععكçزفïـك╗èع«كث╜لبعéقçâµûآع«فàحµëïعسفجدععزفê╢لآعîكز▓عـعéîعéïعéêععسعزعéïعé

- 5µ£ê1µùحعقشش2µشةقا│µ▓╣µ╢êك▓╗كخفê╢عîف«اµû╜عـعéîععéشعé╜عâزعâ│ك│╝فàحع»فêçقشخفê╢عذعزعéï[W 40]عé

- 8µ£êعفـف╖حق£ع«لأل¤عسعéêعéèععâêعâرعââعé»غ╗حفجûع«ك╗èغ╕ةع«كث╜لبعîغ║ïف«اغ╕èقخµصتعـعéîعغ╣ùق¤ذك╗èعسعجععخع»ك╗ق¤ذك╗èغ╕ةعذعùعخع«كخµ£ؤعîعéعثعاµآéع«ع┐كث╜لبعـعéîعéïعéêععسعزعéï[176][W 75]عé

- 9µ£ê30µùحعفؤ╜لأؤلثقؤاعîف»╛µùحق╡îµ╕êفê╢كثعéْµ▒║ف«أعآعéïعé

- 10µ£êعµإ▒غ║شف╕éفàع«عé┐عé»عé╖عâ╝عîفàذلإتقأعسعâةعâ╝عé┐عâ╝فê╢عéْف«اµû╜عآعéïعôعذعسعزعéèعق┐îµ£êعïعéëع»فàذفؤ╜قأعسعâةعâ╝عé┐عâ╝فê╢عذعزعéï[W 40]عé

- 11µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حع«µîآµ»ف╖حفب┤ي╝êقشش1µ£اف╖حغ║ïي╝ëعîف«îµêعآعéï[W 76]عéعôع«لأؤعفîقج╛ع«ك▒èق¤░فû£غ╕لâعîعé╕عâثعé╣عâêعéجعâ│عé┐عéجعâبق¤اق¤ثعé╖عé╣عâعâبعéْµف¤▒عù[µ│ذ 71]عµêخف╛îعسعزعثعخفجدلçكغ╕عéëعسعéêعثعخعâêعâذعé┐ق¤اق¤ثµû╣ف╝عذعùعخغ╜ôق│╗فîûعîفؤ│عéëعéîعéï[W 78][W 77]عé

- 12µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعذµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîµùحµ£شكçزفïـك╗èكث╜لبف╖حµحصق╡فêعéْق╡µêعآعéï[178][W 75]عéلàق╡خفê╢عذعزعثعاكçزفïـك╗èق¤ذك│çµإع«قàرلؤّعزكز┐ل¤µëïق╢أععسف»╛ف┐£عآعéïعاعéع«ق╡ق╣¤عدععôعéîعسعéêعéèكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عé鵤┐ف║£عéك╗لâذع«µفّعسف╛ôعثعخفïـعµêخµآéغ╜ôفê╢عîقت║قسïعآعéï[178]عé

- 1939ف╣┤ي╝êµءصفْî14ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعفـف╖حق£ع«لأل¤عسعéêعéèعµ░ّل£ق¤ذغ╣ùق¤ذك╗èع«ق¤اق¤ثعîقخµصتعـعéîعéï[W 75]عé

- 4µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èعé┐عéجعâجععé┐عéجعâجعâعâحعâ╝عâûع«لàق╡خق╡▒فê╢كخفëçعîفàشف╕âعـعéîع4µ£ê20µùحعسµû╜كةîعـعéîعéï[W 40]عéعôعéîعسعéêعéèععé┐عéجعâجعéعâعâحعâ╝عâûع«ك│╝فàحع»فêçقشخفê╢عذعزعéïعé

- 5µ£ê5µùحعغ╣ùق¤ذك╗èع«لàق╡خق╡▒فê╢عîفدïع╛عéï[W 40]عé

- 5µ£ê11µùحعµ║µ┤▓فؤ╜µû░غ║شعدµ║µ┤▓كçزفïـك╗èكث╜لبعîكذصقسïعـعéîعéïعé

- 9µ£êععâذعâ╝عâصعââعâّعدقششغ║îµشةغ╕ûقـîفجدµêخلûïµêخعé

- 12µ£êعµùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëعµùحµ£شعé╝عâعâرعâسعâ╗عâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣ع«2قج╛عîµùحµ£شفؤ╜فàعدع«ق╡قسïك╗èق¤اق¤ثعéْقخµصتعـعéîعéï[179]عé

- 1940ف╣┤ي╝êµءصفْî15ف╣┤ي╝ë

- 3µ£êعقëرفôقذµ│ـعîفê╢ف«أعـعéîعغ╣ùق¤ذك╗èعééكز▓قذف»╛ك▒ةعسµîçف«أعـعéîعéïي╝ê1989ف╣┤4µ£êع«µ╢êك▓╗قذف░فàحعسغ╝┤عقëرفôقذع»ف╗âµصتعـعéîعéïي╝ëعé

- 7µ£êعµإ▒غ║شكçزفïـك╗èف╖حµحصعîك╗ق¤ذكثàك╗îك╗èغ╕ةع«ف░éلûف╖حفب┤عذعùعخµإ▒غ║شµùحلçف╕éعسµùحلçكث╜لبµëعéْكذصقسïعآعéï[W 38][µ│ذ 72]عé

- 8µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èك╝╕فàحعîكذ▒ف»فê╢عسعزعéï[W 40]عé

- 1941ف╣┤ي╝êµءصفْî16ف╣┤ي╝ë

- 4µ£ê30µùحععîµإ▒غ║شكçزفïـك╗èف╖حµحصععîعîعâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 41][W 58][W 79][µ│ذ 73]عé

- 8µ£êعق▒│فؤ╜عîµùحµ£شع╕ع«قا│µ▓╣ك╝╕فç║عéْقخµصتعآعéïي╝êABCDفîàفؤ▓ق╢▓ع«ف«îµêي╝ëعé

- 10µ£ê1µùحعغ╣ùق¤ذك╗èع«قçâµûآعذعùعخعéشعé╜عâزعâ│عéْغ╜┐ق¤ذعآعéïعôعذعîفàذلإتقأعسقخµصتعـعéîعéï[W 40]عé

- 11µ£ê25µùحعلçكخق¤ثµحصفؤثغ╜ôغ╗جعسفا║عحعكçزفïـك╗èق╡▒فê╢غ╝أي╝êق╡▒فê╢غ╝أقج╛ي╝ëع«كذصقسïفّ╜غ╗جعîفç║عـعéîعفîف╣┤12µ£êعسكçزفïـك╗èق╡▒فê╢غ╝أعîكذصقسïعـعéîعéï[180][W 75][W 79][µ│ذ 74]عé

- 12µ£êعفجزف╣│µ┤ïµêخغ║ëلûïµêخعé

- µùحµ£شعâـعéرعâ╝عâëعµùحµ£شعé╝عâعâرعâسعâ╗عâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣ع«2قج╛ع»µùحµ£شفؤ╜فàعدع«غ║ïµحصعéْف«îفàذعسق╡éغ║عآعéïعé

- 1942ف╣┤ي╝êµءصفْî17ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعفجûفؤ╜كث╜ع«غ╣ùق¤ذك╗èع«ك▓رفث▓عîفàذلإتقأعسقخµصتعـعéîعéï[180]عé

- 5µ£êععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عîµùحلçكث╜لبµëعéْفêلؤتعùعµùحلçلçف╖حµحصعîكذصقسïعـعéîعéï[W 41][W 38]عé

- 6µ£êعµ║µ┤▓كçزفïـك╗èكث╜لبعîفîفْîكçزفïـك╗èف╖حµحصعéْف╕ففêغ╜╡عآعéï[181]عé

- 7µ£êعكçزفïـك╗èق╡▒فê╢غ╝أع«فéءغ╕ïعسµùحµ£شكçزفïـك╗èلàق╡خغ╝أقج╛عîكذصقسïعـعéîعéï[181][W 79]عéفق£îعس1قج╛كذصق╜«عـعéîعكçزفïـك╗èكث╜لبفقج╛ع»ك▓رفث▓غ╝أقج╛عéْµ╢êµ╗àعـعؤعéëعéîعك╗لâذعïعéëفë▓عéèف╜ôعخعéëعéîعاµـ░لçعéْكث╜لبعùعخق┤فôعآعéïعذععغ╜ôفê╢عسفجëعéعéï[W 79]عé

- 1943ف╣┤ي╝êµءصفْî18ف╣┤ي╝ë

عé│عâئعâعâ╗G40عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ê1943ف╣┤ي╝ë

عé│عâئعâعâ╗G40عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ê1943ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعف░µإ╛كث╜غ╜£µëعîف░µإ╛1فئïفإçف£اµراي╝êعé│عâئعâعâ╗G40عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéï[W 63][W 80]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عâûعâسعâëعâ╝عé╢عâ╝ي╝ë

- 7µ£êعقا│µ▓╣ف░éفث▓µ│ـع«µû╜كةîعسعéêعéèعéشعé╜عâزعâ│عîلàق╡خفê╢عذعزعéèعµ«قآ║µ▓╣قذع»ف╗âµصتعـعéîعéïعé

- 11µ£ê1µùحعلôغ┐ةق£عذلëلôق£عîق╡▒فêعـعéîعلïك╝╕لأغ┐ةق£عîكذصق╜«عـعéîعéïعé

- 11µ£ê1µùحعفـف╖حق£عزعرعîف╗âµصتعـعéîعك╗ل£ق£عîكذصق╜«عـعéîعéï[182]عé

- 1944ف╣┤ي╝êµءصفْî19ف╣┤ي╝ë

- 1µ£ê17µùحعك╗ل£ق£عسعéêعéèك╗ل£غ╝أقج╛µ│ـعسفا║عحعك╗ل£غ╝أقج╛ع«µîçف«أعîكةîعéعéîعقشش1µشةµîçف«أع«150قج╛ع«فàعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عدع»عâêعâذعé┐كçزف╖حعµùحق¤ثكçزفïـك╗èععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصعزعرعîك╗ل£غ╝أقج╛عسµîçف«أعـعéîعéï[183][W 75]عâ╗

- 5µ£ê5µùحعكçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جµ¤╣µصثعîفàشف╕âعـعéîعفîµùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéف╛┤فà╡ف╣┤ل╜تع«ف╝ـعغ╕ïعْعسغ╝┤عفجëµؤ┤عذعùعخعµآ«لأكçزفïـك╗èلïك╗تفàكذ▒ع«فûف╛ùف»كâ╜ف╣┤ل╜تع»18µص│عïعéë15µص│عسف╝ـعغ╕ïعْعéëعéîعف░فئïكçزفïـك╗èفàكذ▒عééفîµدءعس16µص│عïعéë14µص│عسف╝ـعغ╕ïعْعéëعéîعا[W 81]عé

- 8µ£êععîµùحق¤ثكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµùحق¤ثلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 82]عé

- 7µ£êعفؤ╜ف«╢ق╖فïـفôةµ│ـعسفا║عحععكçزفïـك╗èع«كص▓µ╕ةعك▓╕µ╕ةعîقخµصتعـعéîعéï[W 40]عé

- 1945ف╣┤ي╝êµءصفْî20ف╣┤ي╝ë

- 5µ£ê19µùحعلïك╝╕لأغ┐ةق£ع«فجûف▒ع«لأغ┐ةلآتعîفàلûثµëك╜ع«لôغ┐ةلآتعذعùعخفêلؤتعـعéîعاعôعذعسغ╝┤ععلïك╝╕لأغ┐ةق£عîلïك╝╕ق£عسµ¤╣ق╡عـعéîعéïعé

- 8µ£ê14µùحعµùحµ£شعîعâإعâعâعâبف«ثكذع«فùكس╛عéْلثفêفؤ╜عسلأفّèعùعلآغ╝عéْµ▒║ف«أعآعéïي╝êفؤ╜µ░ّعسع»ق┐îµùحعسقآ║كةذي╝ëعé

- 8µ£ê17µùحععîغ╕صف│╢لثؤكةîµراععîعîف»îفثسق¤ثµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 83]عéفîقج╛ع»µêخف╛îعسكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عآعéïعôعذعسعزعéïعé

- 9µ£ê2µùحعµùحµ£شعîلآغ╝µûçµؤ╕عسق╜▓فعùعقششغ║îµشةغ╕ûقـîفجدµêخي╝êفجزف╣│µ┤ïµêخغ║ëي╝ëعîق╡éق╡عآعéïعé

µêخف╛î

GHQعسعéêعéïق╡▒فê╢ي╝ê1945ف╣┤ي╜ئي╝ë

µêخµآéغ╕صع«ق╡▒فê╢ع»GHQعééع╗ع╝عإع«ع╛ع╛ق╢صµîعùعقëرك│çغ╕ك╢│عسفèبعêعخµêخف╛îقؤ┤ف╛îع«µéزµدعéجعâ│عâـعâشعزعرع«ف╜▒لا┐عééعéعéèكçزفïـك╗èع«ق¤اق¤ثع»فؤ░لؤثعزقè╢µ│عîق╢أع[W 84]عéµ░ّلûôعدع»ك╗ل£ق¤ثµحصعïعéëµ░ّل£ق¤ثµحصع╕ع«ك╗تµؤعîGHQع«فّ╜غ╗جعسعéêعéèغ┐âعـعéîعكêزقر║µراكث╜لبغ╝أقج╛ع«كدثغ╜ôعسغ╝┤ععإعéîعéëع«غ║║µإعéكذصفéآع»كçزفïـك╗èق¤ثµحصعسقد╗عثعخععéïعôعذعسعزعéèعµحصقـîع«فق╖ذعîµêخف╛îقؤ┤ف╛îعïعéëل▓عéعé

- 1945ف╣┤ي╝êµءصفْî20ف╣┤ي╝ë

- 9µ£ê2µùحعلثفêفؤ╜ك╗µ£لسءف╕غ╗جف«ءي╝êSCAPي╝ëع»µ£فêإع«لثفêفؤ╜µ£لسءف╕غ╗جف«ءµîçغ╗جي╝êSCAPIN-1عغ╕كêشفّ╜غ╗جقششغ╕ف╖ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùععإع«غ╕صعدك╗ل£كث╜فôع«كث╜لبقخµصتعéْفّ╜غ╗جعآعéï[W 85][W 86]عé

- 9µ£ê25µùحعSCAPع»عîكث╜لبف╖حµحصµôµحصعسلûتعآعéïكخأµؤ╕عي╝êSCAPIN-58ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبع»ف╝ـعق╢أعقخµصتعذعùعجعجععâêعâرعââعé»ع«كث╜لبع»كزعéعéïي╝êµùحµ£شفàذغ╜ôعدµ£ê1,500ف░ع╛عدعسفê╢لآي╝ë[W 87][W 88]عé

- 10µ£ê2µùحعلثفêفؤ╜ك╗µ£لسءف╕غ╗جف«ءق╖ف╕غ╗جلâذي╝êGHQي╝ëعîكذصق╜«عـعéîعéïعé

- 11µ£ê13µùحعGHQع»ععéعéعéïعîكêزقر║قخµصتغ╗جعي╝êSCAPIN-301ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعµùحµ£شعسعèعّعéïكêزقر║µراع«كث╜لبعéكêزقر║فèؤفصخقصëع«قب¤قر╢عéْقخµصتعآعéï[W 89]عéف»îفثسق¤ثµحصي╝êµêخفëع«غ╕صف│╢لثؤكةîµراي╝ëعغ╕ëك▒لçف╖حµحصي╝êفêإغ╗ثي╝ëعقسïف╖إلثؤكةîµراع»كêزقر║غ║ïµحصع«لûëلûعéفçق╡عéْغ╜آفعزععـعéîعق╡ق╣¤عéغ║║µإع»كçزفïـك╗èق¤ثµحصعسقد╗عثعخعععôعذعسعزعéï[W 90]عé

- 12µ£ê1µùحعµإ▒غ║شعدµùحµ£شغ║جلأعîكذصقسïعـعéîعµإ▒غ║شفàع«عé┐عé»عé╖عâ╝غ║ïµحصكàع«غ╝µحصق╡▒فêعîف«îµêعآعéï[W 40]عé

- 12µ£ê21µùحعكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصµ│ـعîف╗âµصتعـعéîعéï[184]عé

- 1946ف╣┤ي╝êµءصفْî21ف╣┤ي╝ë

- 1µ£ê29µùحعGHQع»µùحµ£شع«ق»فؤ▓عسعجععخع«µîçغ╗جي╝êSCAPIN-677ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعقëقâفêùف│╢ي╝êµ▓ûق╕ي╝ëعزعرعéْعéتعâةعâزعéسفêكةفؤ╜ع«µû╜µ¤┐µذرغ╕ïعسق╜«ع[W 91]عé

- 3µ£êععîµùحلçلçف╖حµحصععîعîµùحلçق¤ثµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[185]عé

- 4µ£êعGHQعîكçزفïـك╗èق¤ذعéشعé╜عâزعâ│ع«µ¤╛فç║عéْفêإعéعخكةîععغ╜┐ق¤ذع»ق¤اµ┤╗ف┐àل£فôعéق╖èµحقëرك│çعزعرعéْك╝╕لعآعéïك╗èغ╕ةعسلآعéïعذععµإةغ╗╢عد5,160 kgعéْغ╛ؤق╡خعآعéï[185]عé

- 6µ£êعكçزفïـك╗èلàق╡خغ╝أقج╛عîلïك╝╕ق£عسعéêعثعخكدثµـثعـعؤعéëعéîعكçزفïـك╗èع«لàق╡خفê╢ف║خعîف╗âµصتعـعéîعكçزفïـك╗èع«ك▓رفث▓µû╣µ│ـع»كçزفïـك╗èكث╜لبفقج╛عسعéêعéïµùدµإحع«ف╜تعسµê╗عéï[186]عé

- 6µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«غ║شلâ╜µرافآذكث╜غ╜£µëعîGB38فئïعéشعé╜عâزعâ│عéذعâ│عé╕عâ│عéْف«îµêعـعؤ[186]عق┐îµ£êعسع»فîقج╛عسعذعثعخµêخف╛îفêإع«عâêعâرعââعé»عذعزعéïع╡عإعKT1فئï4عâêعâ│عâêعâرعââعé»عéْف«îµêعـعؤعéïعé

- 6µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«µ░┤ف│╢µرافآذكث╜غ╜£µëعîف░فئïغ╕ëك╝زعâêعâرعââعé»XTM1فئïعéْف«îµêعـعؤععîع┐عأعùع╛ععذفّ╜فعآعéï[186]عé

- 6µ£êعف»îفثسق¤ثµحصع«فجزق¤░ف╖حفب┤ي╝êق╛جلخشق£îفجزق¤░ي╝ëعذغ╕ëل╖╣ف╖حفب┤عîعâرعâôعââعâêعé╣عé»عâ╝عé┐عâ╝ع«كرخغ╜£ك╗èعéْكث╜غ╜£عùعق┐îف╣┤2µ£êعسف╕éك▓رعéْفدïعéعéï[186][W 83][W 92]عé

- 8µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«ففجف▒ïµرافآذكث╜غ╜£µëعîعé╣عé»عâ╝عé┐عâ╝ع«كرخغ╜£فئïعéْف«îµêعـعؤععîعé╖عâسعâعâ╝عâ¤عé╕عâدعâ│ععذفّ╜فعùعخفîف╣┤12µ£êعسقآ║فث▓عآعéï[186]عé

- 10µ£êعµ£شق¤░µèكةôقب¤قر╢µëعîكçزك╗تك╗èق¤ذع«كث£فèرفïـفèؤعéذعâ│عé╕عâ│عéْقآ║فث▓عآعéï[W 93]عé

- 11µ£êعقسïف╖إلثؤكةîµراع«كçزفïـك╗èلûïقآ║لâذلûعîعفéءغ╕ïع«لسءلاµرالûتف╖حµحصع«عâعéخعâعéخعéْفêرق¤ذعùعخلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èع«كرخغ╜£ك╗èEOT-46Bعéْف«îµêعـعؤعéï[187][188]عé

- 1947ف╣┤ي╝êµءصفْî22ف╣┤ي╝ë

- 2µ£ê1µùحعµùحµ£شكçزفïـك╗èµèكةôغ╝أي╝êف╛îع«كçزفïـك╗èµèكةôغ╝أعJASEي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 94]عé

- 3µ£êعµآ«لأكçزفïـك╗èع«لïك╗تفàكذ▒ع«فûف╛ùف»كâ╜ف╣┤ل╜تعî15µص│عïعéë18µص│عسف╝ـعغ╕èعْعéëعéîعف░فئïكçزفïـك╗èع«لïك╗تفàكذ▒عééفîµدءعس14µص│عïعéë16µص│عسف╝ـعغ╕èعْعéëعéîعéïعé

- 6µ£ê3µùحعGHQع«µû░عاعزكخأµؤ╕ي╝êSCAPIN-1715ي╝ëعسعéêعéèععâêعâرعââعé»عسفèبعêعخعغ╣ùق¤ذك╗èعسعجععخعééف╣┤لûôعدعîµْµ░ùلç1,500 عغ╗حغ╕ïع«ف░فئïغ╣ùق¤ذك╗è300ف░غ╗حغ╕ïع«كث╜لبعععîفجدفئïغ╣ùق¤ذك╗è50ف░غ╗حغ╕ïع«ق╡قسïعع«ق»فؤ▓عدق¤اق¤ثعîكذ▒ف»عـعéîعéï[W 95][W 96][µ│ذ 75]عé

- عôعéîعسغ╝┤عععâêعâذعé┐كçزف╖حعذغ╕ëك▒لçف╖حµحصع»ق╡éµêخفëعسكث╜لبµ╕êع┐عبعثعالâذفôعéْغ╜┐ععف╣┤فàعسفجدفئïغ╣ùق¤ذك╗èعéْ50ف░عأعجق╡قسïق¤اق¤ثعآعéï[189][µ│ذ 76]عéي╝êµêخف╛îفêإعéعخق¤اق¤ثعـعéîعالçق¤ثغ╣ùق¤ذك╗èي╝ë

- 6µ£êعقسïف╖إلثؤكةîµراع«كçزفïـك╗èغ║ïµحصع«فàâف╛ôµحصفôةعدعéعéïفجûف▒▒غ┐إعéëعîµإ▒غ║شلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èي╝êف╛îع«عâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èي╝ëعéْكذصقسïعآعéï[W 98][W 96][µ│ذ 77]عé

- 8µ£êعµإ▒غ║شلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعîعاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعéْقآ║فث▓عآعéï[W 98][W 96]عé

- 10µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعîعâêعâذعâأعââعâêعâ╗SAفئïف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعéْقآ║فث▓عآعéï[W 99][W 96]عé

- 11µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâعââعâêعé╡عâ│عâ╗عé╣عé┐عâ│عâعâ╝عâëعé╗عâعâ│DAفئïعéْقآ║فث▓عآعéï[W 96]عé

- 11µ£ê8µùحعلôك╖»غ║جلأفûق╖بµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعق┐îف╣┤1µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéµùتفصءع«كçزفïـك╗èفûق╖بغ╗جع»ف╗âµصتعـعéîعéïعéعôع«µ│ـف╛ïعسعéêعéèعغ┐ةف╖µراع«ق»غ╕ïع«µفّ│عîµءµûçفîûعـعéîعéï[191]عµîçف«أكçزفïـك╗èµـآق┐ْµëفê╢ف║خعîفë╡كذصعـعéîعéïعزعرع«فجëµؤ┤عîكةîعéعéîعéïعé

- 12µ£ê31µùحعفàفïآق£عîكدثغ╜ôعـعéîعكصخغ┐إف▒عééف╗âµصتعـعéîعéïعé

- 1948ف╣┤ي╝êµءصفْî23ف╣┤ي╝ë

µ£شق¤░µèقب¤ف╖حµحصع«فë╡µحصي╝ê1948ف╣┤ي╝ë

- 1µ£ê1µùحعفàفïآق£كدثغ╜ôعéْفùعّعخغ╕µآéقأعسكذصق╜«عـعéîعافàغ║ïف▒عîكصخف»اµراكâ╜ع«ق«ةك╜عéْفدïعéعفîف╣┤3µ£êعïعéëع»µû░عاعسكذصق╜«عـعéîعافؤ╜ف«╢ف£░µû╣كصخف»اعذكçزµ▓╗غ╜ôكصخف»اي╝êكصخكخûف║عéْفسعéي╝ëعسكصخف»اµراكâ╜عîقد╗ق«ةعـعéîعéïي╝ê1954ف╣┤عسكصخف»اف║عîقآ║ك╢│عآعéïع╛عدي╝ëعé

- 1µ£êععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصعîععآعéئعâ╗BX91فئïعâçعéثعâ╝عé╝عâسعâعé╣عéْقآ║فث▓عآعéï[192]عéغ╜ف║èفîûعùعاعâعé╣ف░éق¤ذعé╖عâثعé╖عâ╝عéْµةق¤ذعآعéïعزعرعùعفàêل▓قأعدغ┐ةلب╝µدع«لسءعµراµدïع»غ╗ûقج╛عïعéëعééµ│ذقؤ«عـعéîعق╡µئ£عذعùعخعإع«ف╛îع«عâعé╣كذصكذêع«فا║ف╣╣عذعزعéï[193]عé

- 4µ£êعكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أي╝êف╛îع«µùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أعJAMAي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[192]عéكذصقسïعâةعâ│عâعâ╝ع»عâêعâذعé┐كçزف╖حعµùحق¤ثلçف╖حµحصععâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصعغ╕ëك▒لçف╖حµحصعلسءلاµرالûتف╖حµحصع«5قج╛[192]عé

- 4µ£êعµùحµ£شف░فئïكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أي╝êف╛îعسكçزفïـك╗èف╖حµحصغ╝أعذفêغ╜╡ي╝ëعîغ║îك╝زك╗èعéغ╕ëك╝زك╗èع«كث╜لبعâةعâ╝عéسعâ╝ع«ق╡ق╣¤عذعùعخكذصقسïعـعéîعµùتفصءع«µùحµ£شف░فئïكçزفïـك╗èق╡فêع»كدثµـثعآعéï[192]عé

- 7µ£ê29µùحعGHQع»µùدك▓ةلûحع«فـف╖عذفـµذآي╝êعâئعâ╝عé»ي╝ëعزعرع«غ╜┐ق¤ذعéْقخµصتعآعéïµùذع«فّ╜غ╗جي╝êSCAPIN-1923ي╝ëعéْقآ║غ╗جعآعéï[W 100][µ│ذ 78]عé

- 8µ£êعف»îفثسكçزفïـك╗èعîلثفêفؤ╜ع«ل▓لدك╗ع«كçزفïـك╗èغ┐«قµحصعéْفدïعéعéï[191]عé

- 9µ£ê24µùحعµ£شق¤░µèقب¤ف╖حµحصي╝êعâؤعâ│عâي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïي╝êµ£شق¤░µèكةôقب¤قر╢µëع»كدثµـثي╝ëعé

- 10µ£êعكçزفïـك╗èع«ك╝╕فàحعîفلûïعـعéîعéï[194]عé

- 12µ£êععîµùحلçق¤ثµحصععîعîµùحلçعâéعâ╝عé╝عâسف╖حµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[194]عé

- 1949ف╣┤ي╝êµءصفْî24ف╣┤ي╝ë

- 2µ£êعµéزµدعéجعâ│عâـعâشع«µèّفê╢ع«عاعéععéعéعéïعâëعââعé╕عâ╗عâرعéجعâ│عîف«اµû╜عـعéîعéïعîععéجعâ│عâـعâشعîفµإاعùعخععثعاغ╕µû╣عدععâëعââعé╕غ╕µ│ي╝êف«ëف«أµµàîي╝ëعîف╝ـعك╡╖عôعـعéîعكçزفïـك╗èµحصقـîع«فقج╛عééق╡îفû╢µéزفîûعéْغ╜آفعزععـعéîعفè┤فâغ║ëكص░عééµ┐فîûعآعéïعéêععسعزعéï[195][W 51][W 84]عé

- 4µ£êعµùحµ£شفàقçâµراعîغ╝µحصفف╗║µـ┤فéآµ│ـعسعéêعéïفف╗║كذêق¤╗عسفا║عحععخغ╕µùخكدثµـثعùعµû░ق╡ق╣¤ع«عîµùحµ£شفàقçâµراكث╜لبععîكذصقسïعـعéîعéï[196]عé

- 5µ£êعµ«قآ║µ▓╣قذعîفë╡كذصعـعéîعéïعé

- 5µ£ê25µùحعفـف╖حق£عزعرعîق╡▒فêعـعéîعلأفـق¤ثµحصق£عîقآ║ك╢│عآعéïعé

- 7µ£êعلïك╝╕ق£غ╗جقشش36ف╖عîك╗èغ╕ةكخفëçعقشش3µإةقشش2لبàع╣ف«أعـعéîعك╗╜كçزفïـك╗èع«فêلةئعîعدععéï[µ│ذ 79]عé

- 7µ£ê1µùحععîعâéعâ╝عé╝عâسكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîععآعéئكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 41][W 51]عé

- 8µ£êععîµùحق¤ثلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîµùحق¤ثكçزفïـك╗èµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 82]عé

- 8µ£êعف»îفثسق¤ثµحصغ╝èفïتف┤ف╖حفب┤عîع╡عءف╖عéْف«îµêعـعؤعéïعéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعافêإع«عâـعâشعâ╝عâبعâشعé╣عâزعéتعéذعâ│عé╕عâ│عâعé╣ي╝ë

- 10µ£êعGHQعîµû░عاعزكخأµؤ╕ي╝êSCAPIN-2053ي╝ëعéْقآ║غ╗جعùعغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبقخµصتعîكدثلآجعـعéîعéï[176][197][W 101]عé

- فîµ£êعéêعéèكçزفïـك╗èع»كçزق¤▒ك▓رفث▓عسقد╗كةîعآعéïعé

- 11µ£ê1µùحعلôك╖»غ║جلأفûق╖بµ│ـع╣µصثعـعéîعف»╛لإتغ║جلأعîفدïع╛عéï[W 44]عé

- 11µ£êععîµإ▒غ║شلؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èععîعîعاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[197]عéعâûعâزعâéعé╣عâêعâ│ع«قا│µرïµصثغ║îلâعïعéëع«فç║ك│çعéْف╛ùعخعفîقج╛ع»ف╖حفب┤عéْف║£غ╕صعïعéëغ╕ëل╖╣عسقد╗ك╗تعـعؤعéï[197]عé

- 12µ£êعق╡îفû╢ف▒µراعسلآحعثعاعâêعâذعé┐كçزف╖حعسف»╛عùعخµùحµ£شلèكةîع«µûةµùïعسعéêعéïف¤كز┐كئك│çفؤثعîµêقسïعùعف╣┤µ£سµ▒║µ╕êك│çلçّعîكئك│çعـعéîعéï[W 102]عéعôع«ق╡îفû╢ف▒µراعسعéêعéèعق┐îف╣┤6µ£êعسقج╛لـ╖ع«ك▒èق¤░فû£غ╕لâع»لغ╗╗عآعéïعé

µêخف╛îف╛ركêêعذعâتعâ╝عé┐عâزعé╝عâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ê1950ف╣┤ي╜ئي╝ë

µ£إل««µêخغ║ëع«فïâقآ║ي╝ê1950ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèGHQع«ق╡▒فê╢µ¤┐قصûع»غ╕فجëعù[W 90]عµêخفب┤عسµ£عééك┐ّعµùحµ£شع«ف╖حµحصفèؤعîفêرق¤ذعـعéîعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع«µحصق╕╛ع»فح╜ك╗تعآعéï[W 103][W 104]عéغ╕خكةîعùعخكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»غ╜£µحصعéكذصفéآع«فêقفîûعéْل▓عéعخق¤اق¤ثµدعéْلسءعéعفجدععزفêرقؤèعéْق¤اعéعôعذعسعزعéï[198][W 51]عéµùتفصءعâةعâ╝عéسعâ╝ع«فجأععîµ╡╖فجûعâةعâ╝عéسعâ╝عذع«µµ║عسعéêعéïعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعدµèكةôع«كôقرعéْفؤ│عéïغ╕صعµû░كêêع«غ╝أقج╛ع«فéفàحعééقؤ╕µشةععé

- 1950ف╣┤ي╝êµءصفْî25ف╣┤ي╝ë

µإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êغ╕ëك▒ي╝ëعîعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعùعاعâءعâ│عâزعâ╝J

µإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êغ╕ëك▒ي╝ëعîعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعùعاعâءعâ│عâزعâ╝J

- 1µ£ê11µùحعGHQعسعéêعéïك▓ةلûحكدثغ╜ôي╝êقشش3µشةµîçف«أي╝ëعذلف║خق╡îµ╕êفèؤلؤغ╕صµْلآجµ│ـي╝êلأقد░عîلؤµْµ│ـعي╝ëع«لرق¤ذعسعéêعéèعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع»µإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êف╛îع«غ╕ëك▒µùحµ£شلçف╖حµحصي╝ëعغ╕صµùحµ£شلçف╖حµحصي╝êµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصي╝ëعكح┐µùحµ£شلçف╖حµحصي╝êغ╕ëك▒لبكê╣ي╝ëع«3قج╛عسفêفë▓عـعéîعéïي╝ê1964ف╣┤عسفق╡▒فêعـعéîعéïي╝ëعé

- 4µ£êعكçزفïـك╗èع«لàق╡خق╡▒فê╢عîفàذلإتقأعسµْجف╗âعـعéîعéï[199][200]عéك╗èغ╕ةغ╛ةµب╝ع«ق╡▒فê╢عééكدثلآجعـعéîعاعôعذعدعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛عîكçزق¤▒عسغ╛ةµب╝عéْكذصف«أعدععéïعéêععسعزعéèعكçزق¤▒قس╢غ║ëعîغ┐إلأ£عـعéîعéï[199]عé

- 4µ£êععâêعâذعé┐كçزفïـك╗èك▓رفث▓µبزف╝غ╝أقج╛ي╝êعâêعâذعé┐كçزك▓ري╝ëعîكذصقسïعـعéîعéï[W 105][µ│ذ 80]عé

- 4µ£êعµùحµ£شلèكةîق╖كثع«غ╕غ╕çق¤░ف░أقآ╗عîعîفؤ╜لأؤفêµحصع«عزعïعدع»µùحµ£شعîكçزفïـك╗èف╖حµحصعéْكé▓µêعآعéïع«ع»قةµفّ│عدعéعéïععذعععîكçزفïـك╗èف╖حµحصكé▓µêغ╕كخكسûععéْكزشععقëركص░عéْعïعééعآ[201]عé

- 5µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîفؤؤك╝زكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عùعفîقج╛فêإع«فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعذعزعéïCAفئïفؤؤك╝زعâêعâرعââعé»عéْقآ║فث▓عآعéïعé

- 5µ£ê1µùحعµ░ّق¤اق¤ثµحصع«كçزفïـك╗èلâذلûعîفêقج╛عùعµ░ّق¤اعâçعéجعé╝عâسف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ي╝êف╛îع«UDعâêعâرعââعé»عé╣ي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïعé

- 5µ£ê27µùحعف░فئïكçزفïـك╗èقس╢ك╡░µ│ـي╝êعéزعâ╝عâêعâشعâ╝عé╣عسلûتعآعéïµ│ـف╛ïي╝ëعîفàشف╕âعµû╜كةîعـعéîعéï[202][5]عé

- 6µ£êعكصخكخûف║ي╝êµùدكصخف»اµ│ـع«كçزµ▓╗غ╜ôكصخف»اي╝ëعسقةق╖أغ╗ءعع«كصخعéëك╗èعî3ف░لàفéآعـعéîعéï[200][W 106]عéي╝êµùحµ£شفêإع«عâّعâêعâصعâ╝عâسعéسعâ╝ي╝ë

- 6µ£ê25µùحعµ£إل««µêخغ║ëلûïµêخعéµùحµ£شع«كçزفïـك╗èف╖حµحصعسعééµ£إل««قë╣ل£عîعééعاعéëعـعéî[203]ععإعéîع╛عدغ╣ùق¤ذك╗èع«كث╜لبقخµصتي╝êفëف╣┤عسكدثلآجعـعéîعاي╝ëعéµêخف╛îقؤ┤ف╛îع«µéزµدعéجعâ│عâـعâشعدغ╕µ│ع«غ╕صعسعéعثعاكçزفïـك╗èµحصقـîع»µحلاعزفؤئف╛رعéْكخïعؤعéï[204]عé

- 7µ£êعïعéë10µ£êعسعïعّعخف»îفثسق¤ثµحصعî12قج╛عسفêفë▓عـعéîعكçزفïـك╗èلûتغ┐éعدع»ف»îفثسكçزفïـك╗èف╖حµحصي╝êغ╝èفïتف┤ف╖حفب┤ي╝ëعف»îفثسف╖حµحصي╝êفجزق¤░ف╖حفب┤عâ╗غ╕ëل╖╣ف╖حفب┤ي╝ëعف«çلâ╜ف««ك╗èك╝ؤي╝êف«çلâ╜ف««ف╖حفب┤ي╝ëعفجدف««ف»îفثسف╖حµحصي╝êفجدف««ف╖حفب┤ي╝ëعف»îفثسق▓╛ف»ف╖حµحصي╝êµإ▒غ║شف╖حفب┤عâ╗µ╡£µإ╛ف╖حفب┤عف╛îع«عâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èي╝ëعîكذصقسïعـعéîعéïعé

- 8µ£êعكê╣µرïقس╢لخشفب┤عîف«îµêعùعلخشفب┤ع«فàفّذعسعéزعâ╝عâêعâشعâ╝عé╣ف░éق¤ذع«عâعâ╝عâêعé│عâ╝عé╣عîغ╜╡كذصعـعéîعéï[202][5][µ│ذ 81]عéفîف╣┤10µ£êعسلûïفب┤عùعقشش1فؤئكê╣µرïعéزعâ╝عâêعâشعâ╝عé╣ي╝êفؤؤك╝زي╝ëعîلûïفéشعـعéîعéï[202]عé

- 9µ£êعµإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصعîعéسعéجعé╢عâ╝ي╝إعâـعâشعâ╝عé╢عâ╝قج╛عذµèكةôµµ║عùععâءعâ│عâزعâ╝Jع«عâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعذعéتعé╕عéتع╕ع«ك▓رفث▓ع«فحّق┤عéْق╡ع│عق┐îف╣┤6µ£êعسعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعـعéîعاقشش1ف╖ك╗èعîف«îµêعùعاعé

- 11µ£êععاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعذف»îفثسق▓╛ف»ف╖حµحصع«لûôعدعéذعâ│عé╕عâ│لûïقآ║فحّق┤عîق╖بق╡عـعéîعéï[205][µ│ذ 82]عé

- 1951ف╣┤ي╝êµءصفْî26ف╣┤ي╝ë

عéزعâ╝عâêعé╡عâ│عâعâسي╝êف╕éك▓رك╗èي╝ë

عéزعâ╝عâêعé╡عâ│عâعâسي╝êف╕éك▓رك╗èي╝ë

- فëف╣┤عسقآ║ك╢│عùعاكصخف»اغ║êفéآلأèعسفؤؤك╝زلدفïـكçزفïـك╗èي╝êف░فئïعâêعâرعââعé»ي╝ëعذعùعخق┤فàحعآعéïعôعذعéْقïآعثعخع1µ£êعسعâêعâذعé┐كçزف╖حعîعé╕عâ╝عâùBJفئïعéْع2µ£êعسµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâّعâêعâصعâ╝عâس4W60فئïعéْف«îµêعـعؤعéï[192]عéقس╢غ║ëفàحµ£صع«ق╡µئ£عµةق¤ذعـعéîعاع«ع»µû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصع«غ╕ëك▒عâ╗عé╕عâ╝عâùعبعثعاعîعغ╕ةقج╛ع»كرخغ╜£ك╗èعéْفا║عسعùعخعإعéîعئعéîعâêعâذعé┐عâ╗عâرعâ│عâëعé»عâسعâ╝عé╢عâ╝عµùحق¤ثعâ╗عâّعâêعâصعâ╝عâسععé╡عâـعéةعâزعéْلûïقآ║عùعخµ░ّق¤اق¤ذعذعùعخµ┤╗ك╖»عéْكخïفç║عآعôعذعسعزعéï[W 107][W 108][µ│ذ 83]عé

- 4µ£ê24µùحعلûتقذف«أقçµ│ـµû╜كةîغ╗جعîفàشف╕âعـعéîعلûتقذف«أقçµ│ـع╣µصثعـعéîعéïعéعôعéîعسعéêعéèعكçزفïـك╗èع«لûتقذع«فا║µ£شقذقçع»40%عسف╝ـعغ╕ïعْعéëعéîعéï[µ│ذ 84]عé

- 6µ£ê1µùحعلôك╖»لïلµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤6µ£ê30µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعé

- 6µ£ê1µùحعلôك╖»لïلك╗èغ╕ةµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤6µ£ê30µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéعôعéîعسعéêعéèكçزفïـك╗èع«قآ╗لî▓فê╢ف║خي╝êكçزفïـك╗èµج£µا╗قآ╗لî▓فê╢ف║خي╝ëعîفàذفؤ╜قأعسف«أعéعéëعéîعéïعé

- عâèعâ│عâعâ╝عâùعâشعâ╝عâêع»كçزف«╢ق¤ذع»قآ╜عغ║ïµحصق¤ذع»µرآل╗عéْكâîµآ»كë▓عذعآعéïعôعذعîف«أعéعéëعéîعéï[W 109]عé

- غ╕ف«أµ£الûôع¤عذعسعîك╗èµج£ععéْفùعّعéïعôعذعîق╛رفïآفîûعـعéîعéïعé

- 8µ£êعلïك╝╕ق£غ╗جعîلôك╖»لïلك╗èغ╕ةµ│ـµû╜كةîكخفëçععîقآ║غ╗جعـعéîعéïعé

- 10µ£êعقآ║فïـµراكث╜لبعîBeeي╝êعâôعâ╝ي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][W 110][µ│ذ 85]عé

- 11µ£êععîعاع╛لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èععîعîعاع╛كçزفïـك╗èععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[206]عé

- 12µ£êععîقآ║فïـµراكث╜لبµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîعâعéجعâعâف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[W 111]عé

- µآéµ£اغ╕µءعففجف▒ïف╕éع«غ╕صلçكçزفïـك╗èف╖حµحصعîعéزعâ╝عâêعé╡عâ│عâعâسعéْكرخغ╜£لûïقآ║عآعéïعéي╝êفêإع«ك╗╜فؤؤك╝زكçزفïـك╗èي╝ë

- 1952ف╣┤ي╝êµءصفْî27ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعîعâûعâرعé╕عâسµ¤┐ف║£عïعéëعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثي╝êCKDي╝ëع«كذ▒ف»عéْفûف╛ùعùعفîف╣┤6µ£êعïعéëعé╡عâ│عâّعéخعâصف╖ئع«عâûعâرعé╕عâسعâ╗عâـعéرعâ╝عâëقج╛ف╖حفب┤ع«غ╕لâذعéْفاق¤ذعùعخق¤اق¤ثعéْفدïعéعéï[W 112]عé

- 3µ£êععاع╛كçزفïـك╗èعîعâùعâزعâ│عé╣عâ╗عé╗عâعâ│ي╝êAISHفئïي╝ëعéْف«îµêعـعؤععâرعéجعâêعâعâ│ععâêعâرعââعé»ي╝êAFTFفئïي╝ëعذعذعééعسقآ║كةذغ╝أعéْكةîع[207]عé

- 4µ£ê28µùحععé╡عâ│عâـعâرعâ│عé╖عé╣عé│كشؤفْîµإةق┤عîقآ║فè╣عùعµùحµ£شع»غ╕╗µذرعéْفؤئف╛رعùعGHQعسعéêعéïل▓لدع»ق╡éغ║عآعéïعé

- 6µ£ê1µùحععîµإ▒µùحµ£شلçف╖حµحصععîعîغ╕ëك▒µùحµ£شلçف╖حµحصععسععîغ╕صµùحµ£شلçف╖حµحصععîعîµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصععسععîكح┐µùحµ£شلçف╖حµحصععîعîغ╕ëك▒لبكê╣عي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعسعإعéîعئعéîقج╛ففجëµؤ┤عآعéïعé

- 6µ£êعلê┤µ£ذف╝ق╣¤µراي╝êف╛îع«عé╣عé║عéصي╝ëعîك╝╕لق¤ذµرافآذعسل▓فç║عùععâّعâ»عâ╝عâـعâزعâ╝ف╖ي╝êكث£فèرعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëكçزك╗تك╗èي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[207][W 113]عé

- 7µ£êعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعîعéخعéثعâزعé╣عâ╗عéزعâ╝عâعâ╝عâرعâ│عâëي╝êكï▒كزئقëêي╝ëعذعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثع«فحّق┤عéْق╡ع╢عé

- 11µ£ê10µùحعµءغ╗كخزقïعîقسïفجزفصع«قج╝عéْكةîععé

- فîµ£êععîعاع╛كçزفïـك╗èعع»عôع«فç║µإحغ║ïعسعةعزعéôعدقج╛فعéْعîعâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èف╖حµحصععسفجëµؤ┤عآعéï[µ│ذ 86]عé

- 11µ£êععâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│ع«قج╛لـ╖عâعéجعâ│عâزعâْعâ╗عâعâسعâêعâؤعâـعîعé┐عéجعâù1ي╝êلأقد░عîعâôعâ╝عâêعâسعي╝ëععé┐عéجعâù2ي╝êعîعé╡عâ│عâعâعé╣عي╝ëعزعرعéْفسعé4ف░عéْµ║عêعخµإحµùحعùعك╝╕فàحك▓رفث▓ع«غ╗ثقف║ùعسµ▒║ع╛عثعاµتقشفـغ║ïعîق┐îف╣┤1µ£êعïعéëفûعéèµë▒ععéْلûïفدïعآعéï[W 114][W 115]عéي╝êعâـعéرعâسعé»عé╣عâ»عâ╝عé▓عâ│ك╗èع«µصثكخك╝╕فàحع«فدïع╛عéèي╝ë

- 12µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعâûعâزعâعéثعââعé╖عâحعâ╗عâتعâ╝عé┐عâ╝عâ╗عé│عâ╝عâإعâشعâ╝عé╖عâدعâ│ي╝êBMCي╝ëعîعéزعâ╝عé╣عâعâ│عâ╗A40ع«عâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعسفّعّعاµèكةôµµ║عéْق╖بق╡عآعéï[W 116]عé

- 12µ£êععâؤعâ╝عâùفـغ╝أي╝êف╛îع«عâؤعâ╝عâùكçزفïـك╗èي╝ëعîكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسفéفàحعùعك╗╜كçزفïـك╗èكخµب╝ع«عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زي╝êك╗╜عéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زي╝ëعدعéعéïعâؤعâ╝عâùعé╣عé┐عâ╝عéْقآ║فث▓عآعéïعé

- 12µ£êععîلسءلاµرالûتف╖حµحصععîعîعéزعéزعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[208]عé

- 1953ف╣┤ي╝êµءصفْî28ف╣┤ي╝ë

1953ف╣┤ي╝أµùحلçعâ╗عâسعâعâ╝عâ╗4CVعµùحق¤ثعâ╗عéزعâ╝عé╣عâعâ│عâ╗A40عععآعéئعâ╗عâْعâسعâئعâ│عâ╗عâاعâ│عé»عé╣

[µ│ذ 87]- 1µ£êعµùحلçعâéعâ╝عé╝عâسف╖حµحصعîعâûعâسعâ╝عâزعâ£عâ│عéْقآ║فث▓عآعéï[209]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عé╗عâ│عé┐عâ╝عéتعâ│عâعâ╝عâـعâصعéتعéذعâ│عé╕عâ│عâعé╣ي╝ë

- 1µ£êعف╖إف┤كêزقر║µراف╖حµحصعîغ║îك╝زكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عùعµءقا│ف╖حفب┤عîغ║îك╝زكçزفïـك╗èق¤ذعéذعâ│عé╕عâ│KB-Iفئïعéذعâ│عé╕عâ│عéْكث╜لبعùعفجدµùحµ£شµراµت░عسغ╛ؤق╡خعéْفدïعéعéï[W 118][W 119]ي╝êف╛îع«عéسعâ»عé╡عéصعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣ي╝ëعé

- 2µ£êعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعîغ╕ëك▒عâ╗عé╕عâ╝عâùع«قشش1ف╖ك╗èعéْف«îµêعـعؤعµئùلçف║عس54ف░عéْق┤فàحعآعéïعé

- 2µ£êعµùحلçعâéعâ╝عé╝عâسف╖حµحصعîعâسعâعâ╝عذµèكةôµµ║عéْق╖بق╡عùعفîف╣┤3µ£êعسعâسعâعâ╝عâ╗4CVع«عâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعéْلûïفدïعùع4µ£êعسقآ║فث▓عآعéï[210][211]عé

- 2µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعîعâسعâ╝عâعذعâْعâسعâئعâ│عذµèكةôµµ║عéْق╖بق╡عùعفîف╣┤10µ£êعسععآعéئكث╜عâاعâ│عé»عé╣ع«قشش1ف╖ك╗èعéْف«îµêعـعؤعéï[W 41][µ│ذ 88]عé

- 4µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعâعââعé»عâعéخعâ│ق¤اق¤ثعسعéêعéïA40عé╡عâئعâ╝عé╗عââعâêع«قشش1ف╖ك╗èعéْف«îµêعـعؤعق┐î5µ£êعسقآ║فث▓عآعéï[210][212]عé

- 5µ£êعµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعدكçزفïـك╗èق¤ثµحصف▒ـقج║غ╝أعîلûïفéشعـعéîعéï[µ│ذ 89]عé

- 7µ£ê15µùحعف»îفثسق¤ثµحصعïعéëفêلؤتعùعاععةع«5قج╛ي╝êµإ▒غ║شف»îفثسق¤ثµحصي╜ؤµùدµ£شقج╛ع«غ║ïفïآلâذلûي╜إعف»îفثسكçزفïـك╗èف╖حµحصعف»îفثسف╖حµحصعف«çلâ╜ف««ك╗èك╝ؤعفجدف««ف»îفثسف╖حµحصي╝ëعîفç║ك│çعùعخعîف»îفثسلçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععîكذصقسïعـعéîعéïعé

- ق┐îف╣┤9µ£êعفç║ك│çعùعا5قج╛لûôعدفêغ╜╡ع«فêµعîغ║جعéعـعéîع1955ف╣┤4µ£ê1µùحعسف»îفثسلçف╖حµحصعî5قج╛عéْف╕ففêغ╜╡عùعخق╡▒فêعîف«îغ║عآعéï[µ│ذ 90]عé

- 7µ£ê23µùحععîلôك╖»µـ┤فéآك▓╗ع«ك▓ةµ║قصëعسلûتعآعéïكçذµآéµزق╜«µ│ـع[µ│ذ 91]عîفê╢ف«أعـعéîعلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║فê╢ف║خعîفدïع╛عéèعµ«قآ║µ▓╣قذعîلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║عذعزعéïي╝êلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║فê╢ف║خع»2009ف╣┤عسف╗âµصتي╝ëعéلôك╖»µـ┤فéآع«عاعéع«ف«ëف«أقأعزك▓ةµ║عîقت║غ┐إعـعéîعاعôعذعدعق┐îف╣┤عïعéëقششغ╕µشةلôك╖»µـ┤فéآغ║¤ق«çف╣┤كذêق¤╗عîفدïع╛عéïعé

- 8µ£ê2µùحعقأçفجزفصµءغ╗كخزقïعîعâëعéجعâعé░عâرعâ│عâùعâزي╝êعâïعâحعâسعâûعâسعé»عâزعâ│عé»ي╝ëعéْف░كخدعآعéï[213][214][215][µ│ذ 92]عé

- 12µ£êعف╖إف┤كêزقر║µراف╖حµحصعîك▓رفث▓غ╝أقج╛عذعùعخµءقآ║ف╖حµحصي╝êف╛îع«عéسعâ»عé╡عéصعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╣عé╕عâثعâّعâ│ي╝ëعéْكذصقسïعآعéï[W 118][W 119]عé

- µآéµ£اغ╕µءعµùحµ£شكçزفïـك╗èف¤غ╝أي╝êJAAي╝ëعîفؤ╜لأؤكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êFIAي╝ëعسفèبقؤاعùعµùحµ£شع«غ╗ثكةذكçزفïـك╗èعé»عâرعâûي╝êACNي╝ëعذعزعéï[216]عéي╝êµùحµ£شع«ق╡ق╣¤عذعùعخع»فêإع«FIAفèبقؤاي╝ë

- 1954ف╣┤ي╝êµءصفْî29ف╣┤ي╝ë

- 2µ£êعف»îفثسكçزفïـك╗èف╖حµحصعîكرخغ╜£فؤؤك╝زغ╣ùق¤ذك╗èP-1عéْف«îµêعـعؤعق┐îف╣┤عسعîعآع░عéïعâ╗1500ععذفّ╜فعآعéïي╝êفîقج╛عîك╗èفعسعîعé╣عâعâسععéْغ╜┐عثعاµ£فêإع«غ╛ïي╝ë[217][W 83]عéعùعïعùعقآ║فث▓عسع»كç│عéëعأعµـ░ف░عîعé┐عé»عé╖عâ╝عذعùعخغ╜┐ق¤ذعـعéîعéïعسقـآع╛عéï[218]عé

- 2µ£êععâûعâرعé╕عâسعدعé╡عâ│عâّعéخعâصف╕éفê╢400فّذف╣┤فؤ╜لأؤعâصعâ╝عâëعâشعâ╝عé╣عîلûïفéشعـعéîعµïؤف╛àعéْفùعّعاµùحµ£شعïعéëع»µùحµ£شكث╜عéزعâ╝عâêعâعéج11ف░عµùحµ£شغ║║عâرعéجعâعâ╝14فعîفéµêخعآعéï[218][W 120]عé

- 4µ£êعف»îفثسق▓╛ف»ف╖حµحصعîعâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èف╖حµحصعéْف╕ففêغ╜╡عآعéï[218]عé

- 4µ£ê20µùحعïعéë29µùحعسعïعّعخµùحµ»¤ك░╖فàشف£ْعدقشش1فؤئفàذµùحµ£شكçزفïـك╗èعé╖عâدعéخي╝êµإ▒غ║شعâتعâ╝عé┐عâ╝عé╖عâدعâ╝ي╝ëعîلûïفéشعـعéîعéï[µ│ذ 93]عé10µùحلûôع«غ╝أµ£اغ╕صعس54غ╕ç7000غ║║عîµإحفب┤عآعéïعé

- 6µ£êععîلê┤µ£ذف╝ق╣¤µراµبزف╝غ╝أقج╛ععîعîلê┤µ£ذكçزفïـك╗èف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛ععسقج╛فعéْفجëµؤ┤عآعéï[219][W 113]عé

- 7µ£êعكصخف»اف║عذلâ╜لôف║£ق£îكصخف»اعîكذصق╜«عـعéîعكصخف»اµراµدïعîغ╕µ£شفîûعـعéîعéïعé

- 7µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حعîف╖حفب┤عدعîعéسعâ│عâعâ│µû╣ف╝عع«ف░فàحعéْفدïعéعéï[219]عé

- 10µ£êعك╗╜كçزفïـك╗èع«كخµب╝ع╣ف«أعـعéîع4عé╡عéجعé»عâسك╗èع2عé╡عéجعé»عâسك╗èعذعééعéذعâ│عé╕عâ│ع«µْµ░ùلçع»360 عغ╗حغ╕ïعسق╡▒غ╕عـعéîعéïعéعôع«µ¤╣ف«أعسعéêعéèµ»¤ك╝âقأكخµذةع«فجدععزعâةعâ╝عéسعâ╝عîµ£شµب╝قأعسفéفàحعآعéïعéêععسعزعéïعé

- 12µ£êعقحئµصخµآ»µ░ùعîفدïع╛عéèعµùحµ£شق╡îµ╕êعîµحلاعسفؤئف╛رعآعéïي╝êلسءف║خق╡îµ╕êµêلـ╖µ£اع«فدïع╛عéèي╝ëعé

- µùحµ£شع«كçزفïـك╗èي╝êغ╣ùق¤ذك╗èعذفـق¤ذك╗èي╝ëع«ف╣┤لûôع«ق¤اق¤ثف░µـ░عî1غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[o 1]عé

- 1955ف╣┤ي╝êµءصفْî30ف╣┤ي╝ë

عé╣عé║عéصعâ╗عé╣عé║عâرعéجعâêي╝ê1955ف╣┤ي╝ë

عé╣عé║عéصعâ╗عé╣عé║عâرعéجعâêي╝ê1955ف╣┤ي╝ë

- 1956ف╣┤ي╝êµءصفْî31ف╣┤ي╝ë

- 4µ£êعïعéë12µ£êعسعïعّعµ£إµùحµû░كئقج╛عîعâêعâذعâأعââعâêعâ╗عé»عâرعéخعâ│عéْق¤ذععخعâصعâ│عâëعâ│عâ╗µإ▒غ║ش5غ╕çعéصعâصعâëعâرعéجعâûعذعععéجعâآعâ│عâêعéْف«اµû╜عùعµû░كئغ╕èلثك╝ëعéْكةîع[222][W 125]عéق╡µئ£عذعùعخعôع«غ╝ق¤╗ع»فîك╗èع«كë»عPRعذعزعéï[222][W 125]عé

- 5µ£êععâرعâسعâـعâ╗Jعâ╗عâ»عâêعéصعâ│عé╣عéْفؤثلـ╖عذعآعéïغ╕ûقـîلèكةîع«كز┐µا╗فؤثعîµإحµùحعùعµùحµ£شع«لôك╖»غ║ïµâàعسعجععخكز┐µا╗µ┤╗فïـعéْفدïعéعéï[W 5][µ│ذ 96]عé8µ£êعكز┐µا╗عéْق╡éعêعاغ╕كةîع»عîففجف▒ïعâ╗قحئµê╕لسءلالôك╖»كز┐µا╗فب▒فّèµؤ╕عي╝êلأقد░عîعâ»عâêعéصعâ│عé╣عâ╗عâشعâإعâ╝عâêعي╝ëعéْف╗║كذصق£عسµفç║[W 5]عéفب▒فّèµؤ╕عدلà╖كرـعـعéîعاعôعذعéْفùعّعµùحµ£شفؤ╜µ¤┐ف║£عسعéêعéïلôك╖»ع╕ع«µèـك│çلةعîفجدف╣àعسµïةفجدعـعéîعéïعôعذعسعزعéïعé

- 6µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîعé╖عéدعâسعâتعâ╝عâسعâëµ│ـعسعéêعéïلï│قëرع«لçق¤ثغ╜ôفê╢عéْµùحµ£شع«غ╗ûقج╛عسفàêلدعّعخقت║قسïعآعéï[222][W 126][W 127]عé

- 1957ف╣┤ي╝êµءصفْî32ف╣┤ي╝ë

عâعéجعâعâعâ╗عâاعé╝عââعâêي╝ê1957ف╣┤ي╝ë

عâعéجعâعâعâ╗عâاعé╝عââعâêي╝ê1957ف╣┤ي╝ë

- 4µ£êععéزعéزعé┐كçزفïـك╗èف╖حµحصعذµùحµ£شفàقçâµراكث╜لبعîفêغ╜╡عùعخعîµùحµ£شكçزفïـك╗èف╖حµحصعي╝êف╛îع«µإ▒µحععéعîعصف╖حµحصي╝ëعسعزعéï[223][µ│ذ 97]عé

- 5µ£êعف▓ةµإّكث╜غ╜£µëعîعâاعéسعé╡عâ╗عé╡عâ╝عâôعé╣عéسعâ╝عâ╗عâئعâ╝عé»Iعéْقآ║كةذعùعفîف╣┤غ╕صعسقآ║فث▓عآعéï[W 128]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عâêعâسعé»عé│عâ│عâعâ╝عé┐غ╗ءعéزعâ╝عâêعâئعâعââعé»ك╗èي╝ë

- 8µ£êععâعéجعâعâف╖حµحصعîعâاعé╝عââعâêي╝êك╗╜غ╕ëك╝زي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][µ│ذ 98]عéغ╕ëك╝زعذفؤؤك╝زع«عâêعâرعââعé»عîفجدفئïفîûعùعخععثعاعôعذعسقإقؤ«عùعخعµùتفصءع«عâêعâرعââعé»عéêعéèف░فؤئعéèعîفêرعغ║îك╝زكçزفïـك╗èعéêعéèك╖قëرعéْقرعéعéïفïغ║║فـف║ùفّعع«ف«ëغ╛ةعزك▓ذقëركçزفïـك╗èعذعùعخلûïقآ║عـعéîعا[224]عéعâعâشعâôعé│عâئعâ╝عé╖عâثعâسعéْفè╣µئ£قأعسغ╜┐ق¤ذعآعéïµïةك▓رµêخقـحعééµêفèاعùع1972ف╣┤عسك▓رفث▓ق╡éغ║عذعزعéïع╛عدعسق┤»كذê31غ╕çف░عîك▓رفث▓عـعéîعا[224]عé

- 8µ£ê21µùحعïعéë9µ£ê18µùحعسعïعّعخععéزعâ╝عé╣عâêعâرعâزعéت1فّذعâرعâزعâ╝عîلûïفéشعـعéîععâêعâذعé┐كçزف╖حعîعâêعâذعâأعââعâêعâ╗عé»عâرعéخعâ│عدفéµêخعآعéï[225][226][µ│ذ 99]

- 10µ£ê31µùحععâêعâذعé┐عîق▒│فؤ╜عسق▒│فؤ╜عâêعâذعé┐ك▓رفث▓عéْكذصقسïعآعéï[W 129]عé

- 1958ف╣┤ي╝êµءصفْî33ف╣┤ي╝ë

عé╣عâعâسعâ╗360ي╝ê1958ف╣┤ي╝ë

عé╣عâعâسعâ╗360ي╝ê1958ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êععâصعé╡عâ│عé╝عâسعé╣عدلûïفéشعـعéîعاك╝╕فàحكçزفïـك╗èعé╖عâدعâ╝عسعâêعâذعé┐عذµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîفç║فôعùعفجأعع«ق╛ف£░عâçعéثعâ╝عâرعâ╝عïعéëك▓رفث▓ع«ق¤│عùفç║عéْف╛ùعéï[227]عéعôع«عôعذعدµëïف┐£عêعéْف╛ùعاغ╕ةقج╛ع»فîف╣┤فèع░عïعéëف»╛ق▒│ك╝╕فç║عéْفدïعéعéï[W 130]عé

- 3µ£ê9µùحعلûتلûعâêعâ│عâعâسي╝êلûتلûفؤ╜لôعâêعâ│عâعâسي╝ëعîلûïلأعآعéïعéعôعéîعسعéêعéèµ£شف╖ئعذغ╣إف╖ئعîفêإعéعخلôك╖»عدق╡ع░عéîعéïعé

- فîµ£êعلâ╡µ¤┐ق£عîلûتلûعâêعâ│عâعâسلûïلأكذءف┐╡فêçµëïعéْقآ║كةîعآعéïعéي╝êكçزفïـك╗èعéْفؤ│µةêعسفûعéèفàحعéîعاµùحµ£شفêإع«فêçµëï[o 1]ي╝ë

- 5µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصي╝êف╛îع«SUBARUي╝ëعîكçزفïـك╗èغ║ïµحصعسل▓فç║عùععé╣عâعâسعâ╗360عéْقآ║فث▓عآعéï[W 131][W 132]عé360ع»ف╜ôµآéكâعêعéëعéîعخععاك╗╜كçزفïـك╗èع«µ░┤µ║ûعéْع»عéïعïعسك╢àعêعاعééع«عد[W 133]ععîفؤ╜µ░ّك╗èµدïµâ│عي╝êفجدكةك╗èي╝ëع«كخغ╗╢عéْعééع╗ع╝فàذعخµ║عاعùعخععاعôعذعد[W 125][µ│ذ 100]ععإعéîع╛عدك╗╜كخûعـعéîعخععاك╗╜كçزفïـك╗èكخµب╝عéْع▓عذعجع«عéسعâعé┤عâزعâ╝عذعùعخµêقسïعـعؤعéïعôعذعسف»غ╕عآعéï[228][W 133]عéفîك╗èع»ك╗╜كçزفïـك╗èي╝êغ╣ùق¤ذك╗èي╝ëعذعùعخع»µ£فêإع«عâْعââعâêغ╜£عذعééعزعéèع1970ف╣┤عسق¤اق¤ثق╡éغ║عذعزعéïع╛عدعسق┤»كذê39غ╕çف░عîق¤اق¤ثعـعéîعا[228][W 134]عé

- 8µ£êععâؤعâ│عâعîعé╣عâ╝عâّعâ╝عéسعâûعéْقآ║فث▓عآعéï[W 135]عéعâصعâ│عé░عé╗عâرعâ╝عذعزعéèعغ╕ûقـîعدµ£عééفث▓عéîعاغ║îك╝زكçزفïـك╗èعسعزعéïعé

- 11µ£êععâعéجعâعâف╖حµحصعîعâآعé╣عé┐عéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][µ│ذ 101]عé

- 1959ف╣┤ي╝êµءصفْî34ف╣┤ي╝ë

- 1960ف╣┤ي╝êµءصفْî35ف╣┤ي╝ë

1960ف╣┤ي╝أغ╕ëك▒عâ╗500عذعâئعâعâعâ╗R360عé»عâ╝عâأ

- 3µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعéزعâ╝عé╣عâعâ│عîµèكةôµµ║عéْكدثµ╢êعآعéï[W 140]عé

- 4µ£êعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعîغ╕ëك▒عâ╗500عéْقآ║فث▓عآعéï[W 141][µ│ذ 102]عé

- 5µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîفîقج╛عسعذعثعخفêإع«غ╣ùق¤ذك╗èعذعزعéïعâئعâعâعâ╗R360عé»عâ╝عâأعéْقآ║فث▓عآعéï[233][W 142]عéي╝êك╗╜فؤؤك╝زكçزفïـك╗èعذعùعخع»فêإع«عéزعâ╝عâêعâئعâعââعé»ك╗èي╝ë

- 6µ£ê25µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـي╝êلأقد░عîلôغ║جµ│ـعي╝ëعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤12µ£ê20µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïي╝êµùتفصءع«لôك╖»غ║جلأفûق╖بµ│ـع»ف╗âµصتعـعéîعéïي╝ëعé

- 11µ£ê30µùحعف╖إف┤كêزقر║µراف╖حµحصعذقؤ«ل╗ْكث╜غ╜£µëعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢[W 118][W 143]عé

- 12µ£êععîµ░ّق¤اعâçعéجعé╝عâسف╖حµحصععîعîµùحق¤ثعâçعéثعâ╝عé╝عâسف╖حµحصععسقج╛ففجëµؤ┤عآعéï[234]عé

- 1961ف╣┤ي╝êµءصفْî36ف╣┤ي╝ë

عâؤعâ│عâعâ╗RC143ي╝ê1961ف╣┤ي╝ë

عâؤعâ│عâعâ╗RC143ي╝ê1961ف╣┤ي╝ë

- 1962ف╣┤ي╝êµءصفْî37ف╣┤ي╝ë

لê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêي╝êغ╕ëلçق£îلê┤ل╣┐ف╕éي╝ë

لê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêي╝êغ╕ëلçق£îلê┤ل╣┐ف╕éي╝ë

- 1963ف╣┤ي╝êµءصفْî38ف╣┤ي╝ë

- 2µ£ê28µùحعµùحµ£شكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êJAFي╝ëعîقآ║ك╢│عآعéï[231][W 150]عéعإعéîع╛عدµùحµ£شعسعèعّعéïغ╗ثكةذكçزفïـك╗èعé»عâرعâûي╝êACNي╝ëعبعثعاµùحµ£شكçزفïـك╗èف¤غ╝أي╝êJAAي╝ëع»JAFعذفêغ╜╡عùعJAFعîACNع«ف£░غ╜عéْف╝ـعق╢آع[229]عé

- 3µ£êعلأفـق¤ثµحصق£عسعéêعéïقë╣ف«أق¤ثµحصµî»كêêكçذµآéµزق╜«µ│ـµةêي╝êلأقد░عîقë╣µî»µ│ـµةêعي╝ëعîفؤ╜غ╝أعسµفç║عـعéîعéï[240]عéكçزفïـك╗èفêلçعدع»µùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعâêعâذعé┐غ╗حفجûع«عâةعâ╝عéسعâ╝ع»ف░فئïغ╣ùق¤ذك╗èعéْغ╜£عéîعزععزعéïعééع«عبعثعاعاعéفقآ║عéْك▓╖ععµ│ـµةêع»ق┐îف╣┤ع╛عدعس3ف║خµفç║عـعéîعéïعîععأعéîعééف╗âµةêعسعزعéï[240]عé

- 4µ£êععâعéجعâعâف╖حµحصعîعé│عâ│عâّعâ╝عâعéْقآ║فث▓عآعéï[W 57][µ│ذ 109]عé

- 5µ£êعفؤؤك╝زكçزفïـك╗èفêإع«µùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعîلê┤ل╣┐عé╡عâ╝عéصعââعâêعدلûïفéشعـعéîعéïي╝ê1963ف╣┤µùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزي╝ë[W 151][µ│ذ 110]عé

- 6µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حع«فàذف╖حفب┤عدعîعéسعâ│عâعâ│µû╣ف╝ععîµةق¤ذعـعéîعéï[241][W 84]عé

- 7µ£êعفقحئلسءلالôك╖»ع«µبùµإ▒ظ¤ف░╝ف┤لûôي╝êق┤71.7 kmي╝ëعîلûïلأعآعéïعéي╝êµùحµ£شفêإع«لâ╜ف╕éلûôلسءلالôك╖»ي╝ë

- 8µ£ê1µùحعµùحµ£شكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êJAFي╝ëعسعé╣عâإعâ╝عâفد¤فôةغ╝أعîكذصق╜«عـعéîعéï[229][µ│ذ 111]عé

- 8µ£êععâؤعâ│عâعîفؤؤك╝زكçزفïـك╗èعسل▓فç║عùعT360عéْقآ║فث▓عآعéïعé

- 9µ£êعµإ▒µ┤ïف╖حµحصعîعâئعâعâعâ╗عéصعâثعâصعâس360ي╝êفêإغ╗ثي╝ëع«عâئعéجعâèعâ╝عâعéدعâ│عé╕عéْكةîعع4عâëعéتعâتعâçعâسعéْك┐╜فèبعآعéï[W 152]عéي╝êك╗╜كçزفïـك╗èعذعùعخفêإع«4عâëعéتك╗è[µ│ذ 112]ي╝ë

- 1964ف╣┤ي╝êµءصفْî39ف╣┤ي╝ë

عâؤعâ│عâعâ╗RA271ي╝ê1964ف╣┤ي╝ë

عâؤعâ│عâعâ╗RA271ي╝ê1964ف╣┤ي╝ë

- 3µ£êععâؤعâ│عâعîفîقج╛فêإع«غ╣ùق¤ذك╗èS600عéْقآ║فث▓عآعéï[243]عéق┐îف╣┤عïعéëفîقج╛عسعذعثعخفêإعذعزعéïفؤؤك╝زكçزفïـك╗èع«µ╡╖فجûك╝╕فç║عéْS600عدفدïعéعéï[243]عé

- 4µ£ê20µùحععâêعâذعé┐ي╝êكçزف╖حعâ╗كçزك▓ري╝ëعîعé»عâرعéخعâ│عéذعéجعâêعéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شعدلûïقآ║عـعéîعافêإع«Vفئï8µ░ùقصْعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëغ╣ùق¤ذك╗èي╝µùحµ£شفêإع«عé»عâسعâ╝عé║عé│عâ│عâêعâصعâ╝عâسµصك╝ëك╗èي╝ë

- 4µ£ê28µùحعµùحµ£شعîق╡îµ╕êف¤فèؤلûïقآ║µراµدïي╝êOECDي╝ëعسفèبقؤاعآعéïعéعôعéîعéْفحّµراعسµùحµ£شع«ك│çµ£شكçزق¤▒فîûع╡لأقأعسل▓عéعé

- 6µ£êعفêفë▓عـعéîعخععاغ╕ëك▒ع«3قج╛ي╝êغ╕ëك▒µùحµ£شلçف╖حµحصعµû░غ╕ëك▒لçف╖حµحصعغ╕ëك▒لبكê╣ي╝ëعîفêغ╜╡عùعفêفë▓فëع«µùدقج╛فعذفîعءعîغ╕ëك▒لçف╖حµحصµبزف╝غ╝أقج╛عي╝ê2غ╗ثقؤ«ي╝ëعذعùعخقآ║ك╢│عآعéïعé

- 8µ£êعفؤؤك╝زع«عâëعéجعâعé░عâرعâ│عâùعâزي╝êعâïعâحعâسعâûعâسعé»عâزعâ│عé»ي╝ëعدعâؤعâ│عâي╝êعâؤعâ│عâF1عك╗èغ╕ةع»RA271ي╝ëعîF1عسفêإفéµêخعآعéïعé

- 1965ف╣┤ي╝êµءصفْî40ف╣┤ي╝ë

عâùعâزعâ│عé╣عâ╗R380ي╝ê1965ف╣┤ي╝ë

عâùعâزعâ│عé╣عâ╗R380ي╝ê1965ف╣┤ي╝ë

- 6µ£ê1µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع╣µصثفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤9µ£ê1µùحعسµû╜كةîعـعéîعéïعéعôع«µ¤╣µصثعسعéêعéèععإعéîع╛عدµ»¤ك╝âقأف«╣µءôعسفûف╛ùعدععاكçزفïـغ╕ëك╝زك╗èلïك╗تفàكذ▒ع»µآ«لأكçزفïـك╗èفàكذ▒عسق╡▒فêعـعéîعاي╝êغ║îقذ«فàكذ▒عééفîµدءي╝ë[244]عéعإع«ق╡µئ£ع1950ف╣┤غ╗ثق╡éقؤجعéْعâ¤عâ╝عé»عذعùعخك▓رفث▓ف░µـ░عîك╜عةعخععاعéزعâ╝عâêغ╕ëك╝زع«ل£كخع»عـعéëعسغ╜غ╕ïعùعف╕éفب┤عïعéëفد┐عéْµ╢êعùعخعععôعذعذعزعéï[244]عé

- 6µ£êععâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èعîR380ي╝êR380-Iي╝ëعéْف«îµêعـعؤعéïعéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«عâùعâصعâêعé┐عéجعâùعâشعâ╝عé╖عâ│عé░عéسعâ╝ي╝ë

- 10µ£ê1µùحعµùحµ£شع╕ع«ف«îµêغ╣ùق¤ذك╗èع«ك╝╕فàحعîكçزق¤▒فîûعـعéîعéï[W 153][W 154]عé

- 10µ£ê24µùحعفؤؤك╝زع«عâةعéصعé╖عé│عé░عâرعâ│عâùعâزعدعâؤعâ│عâعâ╗RA272عîفêإفزفïإعéْلéعْعéïعéي╝êµùحµ£شكث╜ك╗èغ╕ةعسعéêعéïفؤؤك╝زغ╕ûقـîل╕µëïµذرغ╕صع«عé░عâرعâ│عâùعâزعâشعâ╝عé╣فêإفزفïإي╝ë

- 10µ£ê25µùحعµùحقسïلبكê╣µة£ف│╢ف╖حفب┤عسعéêعéèك┐╜µ╡£غ╕╕عîف╗║لبعـعéîعéïعéي╝êغ╕ûقـîفêإع«فجûكêزكçزفïـك╗èلïµشRO-ROكê╣ي╝ë

- 12µ£ê29µùحعقا│µ▓╣عéشعé╣قذµ│ـعîفàشف╕âعـعéîعق┐îف╣┤عïعéëµû╜كةîعـعéîعéïعéفîµ│ـعسعéêعéèقا│µ▓╣عéشعé╣قذعîفë╡كذصعـعéîعéïي╝êلôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║ي╝ëعé

- عôع«ف╣┤ع«لبâعïعéëعé╣عâصعââعâêعéسعâ╝ي╝êعé╣عâصعââعâêعâشعâ╝عé╖عâ│عé░ي╝ëعîعâûعâ╝عâبعسعزعéïعîععâûعâ╝عâبع»µـ░ف╣┤عدق╡éµ»عآعéï[o 1]عé

عâئعéجعéسعâ╝ع«µآ«فèعذغ║جلأµêخغ║ëي╝ê1966ف╣┤ي╜ئي╝ë

µùحق¤ثعâ╗عé╡عâïعâ╝ععâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâرع«قآ║فث▓عéْفحّµراعذعùعخعâئعéجعéسعâ╝[µ│ذ 113]ع«µآ«فèعîل▓ع┐ع1966ف╣┤µآéقé╣عدفؤ╜فàعد230غ╕çف░ف╝▒عبعثعاغ╣ùق¤ذك╗èغ┐إµ£ëف░µـ░ع»عإع«ف╛îع«10ف╣┤عد1,700غ╕çف░ك╢àع╛عدفتùفèبعآعéï[W 155]عéعإعéîع»فîµآéعسغ║جلأغ║ïµـàµص╗كàµـ░ع«فتùفèبي╝êغ║جلأµêخغ║ëي╝ëعفجدµ░ùµ▒أµاôعéلذْلا│قصëع«فàشف«│عéْعééعاعéëعùعك╗èعسعéêعéïقج╛غ╝أفـلةîعîµ│ذقؤ«عéْلؤعéعéïعôعذعسعزعéïعé

- 1966ف╣┤ي╝êµءصفْî41ف╣┤ي╝ë

1966ف╣┤ي╝أµùحق¤ثعâ╗عé╡عâïعâ╝ي╝êفêإغ╗ثي╝ëعذعâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâري╝êفêإغ╗ثي╝ë

- 4µ£êعسµùحق¤ثعâ╗عé╡عâïعâ╝ي╝êعâعââعâêعé╡عâ│عâ╗عé╡عâïعâ╝ي╝ëع11µ£êعسعâêعâذعé┐عâ╗عéسعâصعâ╝عâرعîقآ║فث▓عـعéîععôع«ف╣┤ع»ف╛îعسعâئعéجعéسعâ╝فàâف╣┤عذفّ╝ع░عéîعéïعéêععسعزعéï[W 156]عé

- 5µ£êعف»îفثسعé╣عâ¤عâ╝عâëعéخعéدعéجعدلûïفéشعـعéîعاقشش3فؤئµùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعدععâùعâزعâ│عé╣عâ╗R380عîµùحµ£شك╗èعذعùعخفêإعéعخµùحµ£شعé░عâرعâ│عâùعâزعدفزفïإعآعéïعé

- 5µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصعîعé╣عâعâسعâ╗1000عéْقآ║فث▓عآعéï[µ│ذ 114]عé

- 6µ£êعقشش1فؤئلê┤ل╣┐1000kmعâشعâ╝عé╣عîلûïفéشعـعéîعéïعéي╝êµùحµ£شفêإع«لـ╖ك╖إلؤتعé╡عâ╝عéصعââعâêعâشعâ╝عé╣ي╝ë

- 8µ£ê1µùحعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذعâùعâزعâ│عé╣كçزفïـك╗èف╖حµحصعîفêغ╜╡عآعéïي╝êف«اك│زقأعسع»µùحق¤ثعسعéêعéïف╕ففêغ╜╡ي╝ëعé

- 10µ£êععâêعâذعé┐ي╝êكçزف╖حعâ╗كçزك▓ري╝ëعذµùحلçكçزفïـك╗èعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢[W 157]عéعôعéîعéْفحّµراعسµùحلçكçزفïـك╗èع»غ╣ùق¤ذك╗èغ║ïµحصعïعéëع»µْجلعآعéï[W 37]عé

- 12µ£ê1µùحعفجدلءزف║£µ▒بق¤░ف╕éع«عâعéجعâعâف╖حµحصµ£شقج╛عîµëف£ذعآعéïغ╕ف╕»عîعîعâعéجعâعâق¤║عي╝êعبعع»عج-عةعéçعي╝ëعسµ¤╣قد░عـعéîعéïعé

- 12µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذف»îفثسلçف╖حµحصعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê1968ف╣┤5µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 41]عé

- ي╝êµآéµ£اغ╕µءي╝ëغ╜فïعé┤عâبف╖حµحصي╝êعâعâ│عâصعââعâùي╝ëعîعâرعé╕عéتعâسعé┐عéجعâجعéْقآ║فث▓عآعéïعéي╝êµùحµ£شكث╜عذعùعخع»فêإع«عâرعé╕عéتعâسعé┐عéجعâج[µ│ذ 115]ي╝ë

- 1967ف╣┤ي╝êµءصفْî42ف╣┤ي╝ë

1967ف╣┤ي╝أµùحق¤ثعâ╗عâùعâزعâ│عé╣عâصعéجعâجعâسععâêعâذعé┐عâ╗2000GTععâئعâعâعâ╗عé│عé╣عâتعé╣عâإعâ╝عâ

- 1968ف╣┤ي╝êµءصفْî43ف╣┤ي╝ë

ععآعéئعâ╗117عé»عâ╝عâأي╝ê1968ف╣┤ي╝ë

ععآعéئعâ╗117عé»عâ╝عâأي╝ê1968ف╣┤ي╝ë

- 6µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذغ╕ëك▒لçف╖حµحصعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê1969ف╣┤5µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 41]عé

- 7µ£êعكçزفïـك╗èفûف╛ùقذعîفë╡كذصعـعéîعéïي╝ê2009ف╣┤3µ£êع╛عدع»لôك╖»قë╣ف«أك▓ةµ║ع2019ف╣┤عسف╗âµصتي╝ë[W 165]عé

- 10µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعذف»îفثسلçف╖حµحصعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê2000ف╣┤4µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 83]عé

- 12µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعî117عé»عâ╝عâأعéْقآ║فث▓عآعéïعéف╜ôµآéع«لçك▓رك╗èعذعùعخع»لـ╖ف»┐عâتعâçعâسعذعزعéèع1981ف╣┤ع╛عد12ف╣┤لûôعسµ╕ةعثعخق¤اق¤ثعـعéîعا[249]عé

- 12µ£ê19µùحعفùµح╡ف£░فااكخ│µ╕شلأèع«قشش9µشةك╢èفشلأèµح╡قé╣كز┐µا╗µùàكةîلأèع«لؤزغ╕èك╗èKD60فئïي╝êKD604عKD605عKD606ع«3ف░عéف░µإ╛كث╜غ╜£µëكث╜ي╝ëعîفùµح╡قé╣عسفê░ل¤عآعéï[W 166][W 167][W 168][W 169]عé

- µùحµ£شع«فؤ╜µ░ّق╖ق¤اق¤ثي╝êGNPي╝ëعîغ╕ûقـîقشش2غ╜عسعزعéïعé

- 1969ف╣┤ي╝êµءصفْî44ف╣┤ي╝ë

1969ف╣┤ي╝أµùحق¤ثعâ╗عé╣عéسعéجعâرعéجعâ│GT-RعذعâـعéدعéتعâشعâçعéثZ

- 1970ف╣┤ي╝êµءصفْî45ف╣┤ي╝ë

عé╣عé║عéصعâ╗عé╕عâبعâïعâ╝ي╝ê1970ف╣┤ي╝ë

عé╣عé║عéصعâ╗عé╕عâبعâïعâ╝ي╝ê1970ف╣┤ي╝ë

- 2µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصعîعé»عâرعéجعé╣عâرعâ╝عذفêف╝غ║ïµحصفحّق┤عéْق╖بق╡عآعéï[W 173][µ│ذ 119]عé

- 3µ£êعععآعéئكçزفïـك╗èعذµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîµحصفïآµµ║عéْق╡ع╢ي╝ê1971ف╣┤7µ£êعسكدثµ╢êي╝ë[W 41][W 51]عé

- 4µ£êعغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«فàذلةفç║ك│çعسعéêعéèغ╕ëك▒كçزفïـك╗èف╖حµحصعîكذصقسïعـعéîعفîف╣┤6µ£êعسغ╕ëك▒لçف╖حµحصع«كçزفïـك╗èلâذلûع»غ╕ëك▒كçزفïـك╗èعسكص▓µ╕ةعـعéîعéï[250][W 174]عé

- 4µ£êعلê┤µ£ذكçزفïـك╗èعîعé╣عé║عéصعâ╗عé╕عâبعâïعâ╝ي╝êفêإغ╗ثي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[251]عéكçزفïـك╗èكث╜لبغ║ïµحصعïعéëµْجلعùعاعâؤعâ╝عâùكçزفïـك╗èعïعéë4WDك╗èON360ي╝ê1967ف╣┤قآ║فث▓ي╝ëع«كث╜لبµذرعéْكص▓عéèفùعّفكذصكذêعùعاعééع«عدعك╗╜كçزفïـك╗èعزعîعéëعéزعâـعâصعâ╝عâëك╡░كةîعîف»كâ╜عدعف░فؤئعéèعééفêرععôعذعïعéëغ║║µ░ùعذعزعéï[251][W 175]عé

- 7µ£ê9µùحعف╖إف┤لçف╖حµحصقحئµê╕ف╖حفب┤عسعéêعéèقششفعذعéêعاغ╕╕عîف╗║لبعـعéîعéï[W 176][W 177]عéي╝êµùحµ£شفêإع«فجûكêزكçزفïـك╗èف░éق¤ذلïµشكê╣ي╝ë

- 7µ£ê18µùحعµإ▒غ║شلâ╜عدفàëفîûفصخعé╣عâتعââعé░عسعéêعéïكتسف«│عîفêإعéعخفب▒فّèعـعéîعقْ░قè╢غ╕âف╖ق╖أµ▓┐ععسعéعéïفصخµبةعدع«كتسف«│عدعéعثعاعاعéكçزفïـك╗èع«µْµ░ùعéشعé╣عééفافؤبعذعùعخµدقëعسعéعîعéï[W 125]عé

- 6µ£êعغ║جلأف«ëفàذف»╛قصûفا║µ£شµ│ـعîفê╢ف«أعـعéîعéïعé

- 9µ£êعقرفà╖عâةعâ╝عéسعâ╝ع«عâêعâاعâ╝ي╝êف╛îع«عé┐عéسعâرعâêعâاعâ╝ي╝ëعîكçزفïـك╗èقرفà╖ي╝êعâاعâïعéسعâ╝ي╝ëع«عîعâêعâاعéسععéْقآ║فث▓عùععâصعâ│عé░عé╗عâرعâ╝عذعزعéïعé

- 10µ£êععâêعâذعé┐كçزف╖حع«µ£شقج╛ف╖حفب┤عîق¤اق¤ثعâصعâ£عââعâêع«قشش1ف╖عéْف░فàحعآعéï[252]عé

- µùحµ£شعسعèعّعéïغ║جلأغ║ïµـàعسعéêعéïµص╗كàµـ░عî16,765غ║║عذعزعéèعق╡▒كذêعîفدïع╛عثعا1948ف╣┤غ╗حلآعدµ£فجأعذعزعéïي╝êعôع«ف╣┤عéْعâ¤عâ╝عé»عسق┐îف╣┤عïعéëع»غ╕ïلآعéْق╢أعّعéïي╝ë[W 178][W 179]عé

- 1971ف╣┤ي╝êµءصفْî46ف╣┤ي╝ë

- 1972ف╣┤ي╝êµءصفْî47ف╣┤ي╝ë

1972ف╣┤ي╝أعâؤعâ│عâعâ╗عé╖عâôعââعé»CVCCعذCVCCعéذعâ│عé╕عâ│

- 1µ£êعف»îفثسلçف╖حµحصعîعé╣عâعâسعâ╗عâشعéزعâ╝عâع«عéذعé╣عâعâ╝عâêعâعâ│عس4WDغ╗ـµدءعéْك┐╜فèبعآعéïعéي╝êي╜ؤعéزعâـعâصعâ╝عâëك╗èغ╗حفجûعدع»ي╜إغ╕ûقـîفêإع«فؤؤك╝زلدفïـلçق¤ثك╗èي╝ë

- 4µ£ê17µùحعïعéë20µùحع╛عدعفؤ╜قسïغ║شلâ╜فؤ╜لأؤغ╝ألجذعسعèععخعفؤ╜لأؤكçزفïـك╗èلثقؤاي╝êFIAي╝ëع«ق╖غ╝أعîµùحµ£شعدفêإعéعخلûïفéشعـعéîعéï[255][µ│ذ 122]عé

- 5µ£ê15µùحعµ▓ûق╕ع«µû╜µ¤┐µذرعîق▒│فؤ╜عïعéëµùحµ£شعسك┐¤لéعـعéîعéïي╝êµ▓ûق╕ك┐¤لéي╝ëعé1978ف╣┤ع╛عدع»لôك╖»غ║جلأع»عéتعâةعâزعéسµû╜µ¤┐غ╕ïعسعéعثعاµآéعذفîعءف│ف┤لأكةîعîق╢صµîعـعéîعéïعé

- 8µ£êعقْ░فتâف║ع«كس«فـµرالûتعدعéعéïغ╕صفج«فàشف«│ف»╛قصûف»ركص░غ╝أعîعîكçزفïـك╗èµْفç║عéشعé╣ع«لـ╖µ£اكذصف«أµû╣قصûععéْµفç║عùععإع«ف╛îع«قْ░فتⵤ┐قصûع«µîçلçإعذعزعéï[W 181]عé

- 10µ£êععâؤعâ│عâعîق▒│فؤ╜ع«عâئعé╣عéصعâ╝µ│ـعزعرع«µْفç║عéشعé╣كخفê╢عسف»╛ف┐£عùعاCivic CVCCعéذعâ│عé╕عâ│عéْقآ║كةذ[W 182][W 183]عéق┐îف╣┤12µ£êعسعé╖عâôعââعé»عسفîعéذعâ│عé╕عâ│عéْقرعéôعبعâتعâçعâسعéْك┐╜فèبعآعéïعé

- µùحµ£شعسعèعّعéïغ╣ùق¤ذك╗èع«غ┐إµ£ëف░µـ░عî1,000غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[W 155]عé

عéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»عذµْعéشعé╣كخفê╢ي╝ê1973ف╣┤ي╜ئي╝ë

قشش1µشةعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ي╝ê1973ف╣┤ي╝ëعسعéêعéèعµùحµ£شع»عéجعâ│عâـعâشي╝êقïéغ╣▒قëرغ╛ةي╝ëعذغ╕µ│عîفà▒فصءعآعéïقè╢µàïي╝êعé╣عé┐عé░عâـعâشعâ╝عé╖عâدعâ│ي╝ëعذعزعéèعكçزفïـك╗èكث╜لبغ╝أقج╛ع»عإع«ف»╛ف┐£عéْغ╜آفعزععـعéîعéï[W 184]عéكçزفïـك╗èµْفç║عéشعé╣ع╕ع«كخفê╢عéْقؤؤعéèك╛╝عéôعبفجدµ░ùµ▒أµاôلء▓µصتµ│ـع«فê╢ف«أي╝ê1968ف╣┤ي╝ëعفàشف«│فؤ╜غ╝أي╝ê1970ف╣┤ي╝ëعقْ░فتâف║قآ║ك╢│ي╝ê1971ف╣┤ي╝ëعéْق╡îعخع1972ف╣┤عسقْ░فتâف║ع»µùحµ£شعدعééعâئعé╣عéصعâ╝µ│ـعسµ║ûعءعاµْفç║عéشعé╣كخفê╢عéْكةîععéêعفïدفّèعùع1978ف╣┤عسع»غ╕ûقـîعدµ£عééف│عùععذكذعéعéîعéïµْفç║عéشعé╣كخفê╢عîفê╢ف«أعـعéîعéïعسكç│عéïي╝êµْفç║عéشعé╣كخفê╢ي╝ë[W 183]عéعôع«µْعéشعé╣كخفê╢ع«ف╝╖فîûعسعéêعéèع1960ف╣┤غ╗ثعسفقج╛عîµèـفàحعùعاعé╣عâإعâ╝عâعâتعâçعâسع»µشةعàعسفد┐عéْµ╢êعùعخعععôعذعسعزعéï[W 185]عé

- 1973ف╣┤ي╝êµءصفْî48ف╣┤ي╝ë

- 1974ف╣┤ي╝êµءصفْî49ف╣┤ي╝ë

- 1975ف╣┤ي╝êµءصفْî50ف╣┤ي╝ë

- 1976ف╣┤ي╝êµءصفْî51ف╣┤ي╝ë

- 1µ£êعك╗╜كçزفïـك╗èع«كخµب╝ع╣ف«أعـعéîعµْµ░ùلçعî550 عغ╗حغ╕ïعسµïةفجدعـعéîعفàذلـ╖عذفàذف╣àع«فê╢لآعééعإعéîعئعéî3.20 mغ╗حغ╕ïع1.40 mغ╗حغ╕ïعسµïةف╝╡عـعéîعéïعé

- 10µ£êعµùحµ£شفêإع«F1عâشعâ╝عé╣عîف»îفثسعé╣عâ¤عâ╝عâëعéخعéدعéجعدلûïفéشعـعéîعéïي╝ê1976ف╣┤F1غ╕ûقـîل╕µëïµذرعéجعâ│عâ╗عé╕عâثعâّعâ│ي╝ë[W 192]عé

- 1977ف╣┤ي╝êµءصفْî52ف╣┤ي╝ë

- 1978ف╣┤ي╝êµءصفْî53ف╣┤ي╝ë

- 4µ£êعµùحµ£شعسك╝╕فàحعـعéîعéïف«îµêك╗èعسكز▓عـعéîعéïلûتقذعî0%عسعزعéï[W 195][W 196]عé

- 5µ£ê20µùحعلôك╖»غ║جلأµ│ـع«µ¤╣µصثعîفàشف╕âعـعéîعفîف╣┤12µ£ê1µùحعïعéëµû╜كةîعـعéîعéïعéقج╛غ╝أفـلةîفîûعùعخععاµأ┤ك╡░µùعéْف┐╡لبصعسعفà▒فîف▒لآ║كةîقé║ع«قخµصتكخف«أعîفë╡كذصعـعéîعéïعé

- 7µ£ê30µùحعق▒│فؤ╜ق╡▒µ▓╗غ╕ïعدع»ف│ف┤لأكةîعبعثعاµ▓ûق╕ق£îع«لôك╖»عîعك╗èع»ف╖خعغ║║ع»ف│عéْلأعéïعéêعفجëµؤ┤عـعéîعéïعéعôع«فجëµؤ┤ع«غ║ïفëفّذقاحع«عاعéعµ▓ûق╕ق£îعدع»730لïفïـعîف«اµû╜عـعéîعاعé

- 11µ£êعف»îف▒▒ق£îف░قاتلâذف╕éعدµùحµ£شكçزفïـك╗èفأقëرلجذعîكذصقسïعـعéîعéï[µ│ذ 126]عéي╝êكçزفïـك╗èعéْعâعâ╝عâئعسعùعاعééع«عذعùعخµùحµ£شفêإع«فأقëرلجذي╝ë

- لïك╗تفàكذ▒عéْغ┐إµ£ëعآعéïµùحµ£شع«فح│µدع«µـ░عîفêإعéعخ1,000غ╕çغ║║عéْك╢àعêعéï[W 125]عé

- 1979ف╣┤ي╝êµءصفْî54ف╣┤ي╝ë

عé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêي╝ê1979ف╣┤ي╝ë

عé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêي╝ê1979ف╣┤ي╝ë

- قشش2µشةعéزعéجعâسعé╖عâدعââعé»ي╝êen:1979 oil crisisي╝ëعîفدïع╛عéïعéقçâك▓╗ع«كë»عµùحµ£شكث╜ف░فئïك╗èع«ف»╛ق▒│ك╝╕فç║عîغ┐âل▓عـعéîعéïعîععôعéîع»ق▒│فؤ╜عâةعâ╝عéسعâ╝عéْفê║µ┐عآعéïعôعذعسعجعزعîعéï[260][W 51]عé

- 1µ£êععâجعâئعâقآ║فïـµراعîغ║îك╝زكçزفïـك╗èع«ق¤اق¤ثف░µـ░عدلخûغ╜عذعزعثعاعôعذعîفحّµراعذعزعéèعغ║îك╝زكçزفïـك╗èع«فêلçعدعâؤعâ│عâعذعâجعâئعâع«لûôعدHYµêخغ║ëي╝êYHµêخغ║ëي╝ëعذفّ╝ع░عéîعéïك▓رفث▓فêµêخعîفدïع╛عéèع1983ف╣┤لبâع╛عدق╢أععé

- 5µ£êعلê┤µ£ذكçزفïـك╗èعîعé╣عé║عéصعâ╗عéتعâسعâêي╝êفêإغ╗ثي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéïعéغ╜غ╛ةµب╝ي╝êف«أغ╛ة47غ╕çفي╝ëعدعéعثعاعôعذعسفèبعêعخعفجأعع«ف«╢ف║صعîعé╗عéسعâ│عâëعéسعâ╝عéْµîعجعذععµآéغ╗ثكâîµآ»عسعééفêكç┤عùعفجدعâْعââعâêعéْكذءلî▓عآعéï[261][W 122]عéفîك╗èع»فح│µدعâëعâرعéجعâعâ╝ع«فتùفèبعسعééف»غ╕عùعاعذعـعéîعéï[µ│ذ 127]عéعôع«ك╗èغ╕ةع«عâْعââعâêعسعéêعéèع1980ف╣┤غ╗ثع»ك╗╜كçزفïـك╗èع»ك╗╜عâ£عâ│عâعââعâêعâعâ│ي╝êك╗╜عâ£عâ│عâعâ│ي╝ëعîغ╕╗µ╡عéْفبعéعéïعôعذعسعزعéï[262][µ│ذ 128]عé

- 6µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╗عâëعâزعââعé»ي╝ê5غ╗ثقؤ«ي╝ëعذعé░عâصعâزعéتي╝ê6غ╗ثقؤ«ي╝ëعéْقآ║فث▓عآعéï[260]عé2,800 ccعéذعâ│عé╕عâ│µصك╝ëعâتعâçعâسعدع»علؤ╗فصفê╢ف╛ةف╝قçâµûآفآ┤ف░كثàق╜«ي╝êECCSي╝ëعéْµةق¤ذعùعغ╕ëفàâكدخفزْع«غ╜┐ق¤ذعéْف»كâ╜عسعآعéï[260]عéي╝êغ╕ûقـîفêإع«عâçعé╕عé┐عâسفê╢ف╛ةعسعéêعéïعéذعâ│عé╕عâ│لؤغ╕صفê╢ف╛ةعé╖عé╣عâعâبي╝µùحµ£شفêإع«ق╖فêقأعزعéذعâ│عé╕عâ│فê╢ف╛ةعé╖عé╣عâعâبي╝ë

- 10µ£êعµùحق¤ثكçزفïـك╗èعîعé╗عâëعâزعââعé»ي╝ê5غ╗ثقؤ«ي╝ëعسعé┐عâ╝عâ£عâعâثعâ╝عé╕عâثعâ╝µصك╝ëعâتعâçعâسي╝êL20ETعéذعâ│عé╕عâ│ي╝ëعéْك┐╜فèبعآعéï[264][W 161][µ│ذ 129]عéي╝êµùحµ£شك╗èعذعùعخع»فêإع«عé┐عâ╝عâ£عâعâثعâ╝عé╕عâثعâ╝µصك╝ëف╕éك▓رك╗èي╝ë

- 11µ£êععâـعéرعâ╝عâëعîµإ▒µ┤ïف╖حµحصع«µبزف╝ع«25%عéْفûف╛ùعùعك│çµ£شµµ║عéْق╖بق╡عآعéï[W 197][W 198][µ│ذ 130]عé

- 12µ£êععâؤعâ│عâعîعâûعâزعâعéثعââعé╖عâحعâ╗عâشعéجعâرعâ│عâëي╝êف╛îع«عâصعâ╝عâعâ╝عâ╗عé░عâسعâ╝عâùي╝ëعذك│çµ£شµµ║عéْق╖بق╡عùععâؤعâ│عâعîBLقج╛ع«µبزف╝20%عéْعBLقج╛عîعâؤعâ│عâع«كï▒فؤ╜µ│ـغ║║ع«µبزف╝20%عéْفûف╛ùعآعéïي╝ê1994ف╣┤عسكدثµ╢ê[µ│ذ 131]ي╝ë[W 199]عé

- µآéµ£اغ╕µءعµإ▒غ║شلؤ╗µرافجدفصخع«كùجغ╕صµصثµ▓╗عî2ف░ع«كçزك╗تك╗èعéْق╡ع┐فêعéعؤعاعé╜عâ╝عâرعâ╝لؤ╗µ░ùكçزفïـك╗èعéْكث╜غ╜£عآعéï[W 200]عéي╝êµùحµ£شعدكث╜لبعـعéîعافêإع«غ╣ùك╗èف»كâ╜عزعé╜عâ╝عâرعâ╝عéسعâ╝ي╝ë

- ق▒│فؤ╜عدكçزفïـك╗èعéتعé╗عé╣عâةعâ│عâêي╝êNCAPي╝ëعîفدïع╛عéïعé

- µùحµ£شعسعèعّعéïغ╣ùق¤ذك╗èع«غ┐إµ£ëف░µـ░عî2,000غ╕çف░عéْك╢àعêعéï[W 155]عé

ق▒│فؤ╜ق╛ف£░ق¤اق¤ثع«فدïع╛عéèعذعâعâûعâسµآ»µ░ùي╝ê1980ف╣┤ي╜ئي╝ë